第一读者|郭建强:你认识它,这难以对付的妖怪……——波德莱尔交缠史

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

我的波德莱尔阅读史,就是在反复、留停、回望、排斥、狂喜等等心理、情绪和精神的不断交错中行进的交缠史。也正是在和波德莱尔的交流、交谈、交缠、交锋、交验、交汇中,诗歌于我不断生成新的肌理和质体。

你认识它,这难以对付的妖怪……

——波德莱尔交缠史

有一天,重读昌耀诗《圣咏》的时候,被“远处地沿有几罐柏枝燃起了烟篆,/吹送的熏香脱尽俗气”之句所吸引。昌耀把青海高地民众的礼敬仪式,化为了诗人“肃立布满车辙的大地”向穹苍致礼的圣咏。这是昌耀独有的造型化境的诗力。这两句诗中的关键意象——“烟篆”,引起我的兴趣。于是,搜索记忆翻查书籍。我把这个散发着青海民间民俗气味、同时凝练着厚重古意、极具视觉动感的美词,和另一位诗人采用的词——“香篆”联系起来。那是出自戴望舒所译的波德莱尔诗《黄昏的和谐》:“现在时候到了,在茎上震颤颤,/每朵花氤氲浮动,像一炉香篆。”

一炉香篆,如此比喻花茎叶瓣的微颤和香味的流散,堪称一绝。这个词应该属于波德莱尔和戴望舒联手创造。波德莱尔就这样轻易地渗入我对昌耀诗铿锵节奏的诵读中,再一次让我深入他的音调,他的视域;他的感觉,他的忧郁、孤独、愤怒、自嘲和思辨中。一句话,他像个幽灵又一次从梦境、酒精、黄昏和夜晚,从镜子、猫的眼睛、雨水织就的监狱栅栏,从都市的广场、街道、温暖的阳台、既是庇护也是禁闭的旅馆(波德莱尔恐怕是真正意义上的旅馆人)和巴黎最不见天日的昏暗所在,最后从词语中的棱镜过滤、重析太阳的光线和大海的颜色中起身,将我攫取到他清晰的变幻莫测的诗境里去。

我和波德莱尔的相知史、纠缠史,像怨偶一样充满反复。第一次读到他的诗歌,是在当年上海出版的“五角丛书”里的一册现代派诗集里。如果没有记错,那部口袋书的开篇之作就是波德莱尔式的整体主义(请谅解我的标签)的宣言之作《感应》。“自然是一座神殿,那里有活的柱子/不时发出一些含糊不清的语音;/行人经过该处,穿过象征的森林,/森林露出亲切的眼光对人注视。”这首由钱春绮先生翻译的诗歌,一下子将我愣怔在了上世纪八十年代的西宁。与我之前所读过的所有诗歌不同,《感应》就像唐卡画像上的佛眼一样,从你能够觉察的任何角度,以各种微妙的眼光打量、注视、吸引着你和你所在的时空。这是一首具有提示和启发意义的作品,就像是高度提炼的不可替代的某种晶体,予人新鲜的语言表达、诗歌质地,称得上是深远的观察、感受和理解事物、内心、时空的模板。

遗憾的是,除了《信天翁》等几首诗,钱春绮先生翻译的《恶之花 巴黎的忧郁》——波德莱尔的两大著名作品集,并无和我发生深度交融共鸣。在一九九一年上海炎热的大学校园,我几度翻开这部身属文学界声名巨隆的网格版“外国文学名著丛书”的厚重诗集时,却总是难入其里,缺少被唤醒的机缘。我甚至怀疑在此之前读过的波德莱尔,是不是这本诗集里的波德莱尔。要知道,在这之前除去微妙精湛的《感应》,施蛰存翻译的《腐尸》一诗,也给过我难以忘怀的阅读震惊。让溃烂腐烂糜烂的尸身散发眼前美人金镂玉衣的光芒,将至深的爱情表达贯穿到床榻和坟茔,真是非波德莱尔不能为也。当时,同学们正在谈论纳博科夫、诺曼·梅勒、曼德施塔姆、米沃什……波德莱尔似乎早已过时,伴随着十九世纪的巴黎雾霭隐匿在某个被封存的记忆晶片里。热爱现代派文学大师,对比多种译文,翻译家的能力成为了一群文学青年的话题。但是关于某部译作的水平,往往见仁见智,莫衷一是。

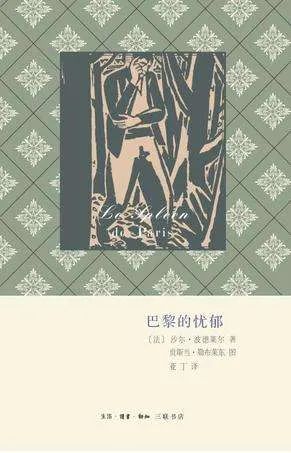

《恶之花 巴黎的忧郁》 钱春绮译

我找到了不能深入波德莱尔的借口,以为钱春绮先生只适合译德语诗。钱先生用汉语的墨池、酒杯、茶盅盈满克劳地乌斯、荷尔德林、歌德、席勒、乌兰德、迈耶等人的诗歌和谣曲,风姿摇曳,曲乐悦耳。大匠巨才世本稀罕,钱先生不适合捏塑开启现代诗歌的法国人波德莱尔也是正常。为此,我搜寻过其他诗人学者的译笔,竟奇怪地没有一次生出花开千树,诗神留伫的妙遇。我的注意力和感受力,被波德莱尔的弟子后辈所吸引,兰波的《迷舟》多么醉人啊,他的《彩画集》(王道乾译)发表在《外国文艺》,读后让我以为身怀灵符可以上天入地,复旦大学旁边的国权路不过是随时可以登跃高耸青藏的一段彩梯。然后,更深沉地浸润在瓦雷里《海滨墓园》阔远深沉宁静的诗歌里。瓦雷里的《致悬铃木》《圆柱之歌》(罗洛译)在清凉地抚慰我、启发我,展示诗歌之美的同时,也以直观的方式教授我怎样学得这门艺术。

既然与波德莱尔无缘,那就接受命运吧。庞德、艾略特、里尔克、特拉克尔、保罗·策兰、阿赫玛托娃、茨维塔耶娃、巴列霍、聂鲁达、阿莱克桑德莱、阿尔维斯……我的诗歌谱系不断在分檗发芽,枝蔓缠系,花香果实。我徜徉其间尽得其乐,却未知觉在这些诗人的作品中,波德莱尔一直在沉思、踱步、凝视……

但是在那段读诗,劳作,写诗的时间里,波德莱尔突然会从无数种词语生就的密林中转过身来,露出标志性的冷冷一笑……这是一种无可脱逃的缠绕,他仿佛在用标志性的目光逼问我:你到底是什么样的读者?要成为什么样的诗人?也是因果,因为被里尔克的《杜伊诺哀歌》(第三歌)和《琵琶》《恋歌》所震撼,我开始注意九叶派诗人陈敬容的译诗。于是,在《世界文学》杂志与陈译波德莱尔迎面相遇。“古老长街上那些砖房,/百叶窗遮掩着邪淫的秘密。/我独自徘徊,练习奇妙的技艺,/向每一个角落去搜寻韵律,/在语言和石路上我同样踉跄,/偶尔能碰上久已梦想的诗行……”(《太阳》)高空与大地、整体与个人、催生与枯萎,在炙烤中让语词奇妙地保持玉石般的清凉……波德莱尔的诗,总是以整体镶嵌在局部,又把局部反嵌在整体,从而在视觉、结构、韵律呈现了鱼鳞般回环盘绕的效果。在这个方面,他的诗歌远远早于视觉大师埃舍尔,语言达到了立体的视觉效果。原因在于波德莱尔诗歌的“奇异的剑术锻炼”(郭宏安译),是一种混合的天堂、净界、地狱的语言实体。这样的作品会让读者产生“六经注我”,从而瞬间获得能量,获得启示的被引导、被注满和照耀的感觉;然而凝眸再看,会发现他的诗歌因为你的阅读似乎获得了更强盛的再生。诗歌在一旁注视你,就像波德莱尔在注视你,等待你的目光、情绪、思索的再次踏寻和探索。

波德莱尔的名作《七个老头——致维克多·雨果》(陈敬容译),气氛奇诡,气势夺人,完全没有艾略特在《荒原》向庞德致敬的那种隐藏在谦卑里的傲慢。这是汇聚源流、开宗立派的诗雄必然的声调、步履和风度。首节仿佛是佛罗伦萨的但丁在六百年后转世到巴黎,将三行诗节改作为四行诗节写成的:“人烟稠密的城区装满了梦幻,/鬼怪们大白天就勾引过路的人/神秘的汁液一般向四处流散,/神像的底座也不免流进几分……”长镜头和特写交替使用,表明波德莱尔有着先于电影摄影师的高超视觉叙述能力。他的诗歌不仅仅是一种角度的选择,更是一种几乎面对面的透视:“他的眼瞳仿佛被胆汁浸透,/目光冷冰冰如同霜雪。”在精微准确的流动图像组合中,魅幻的产生显得顺理成章:“我不停地数,一共数了七个,/一个可怕的老头变成了七倍……”城市的结构,城市的腐蚀力,城市的容量和压力,城市的冰冷和荒芜,就像一种黏稠的胶质,缓慢而清晰地改变着人们的形态、神情、心理和精神。不同于单纯的时间的雕刻和生命的流转,城市给每个人拓以独有的深深的烙印。和但丁通过建筑构造显示种种灵魂形态不同,也和艾略特以意识流动的蒙太奇电影表现手法不同,波德莱尔更善于调动我们的一切官能感觉,在我们司空见惯的场景、人物和故事中,挖掘出令人心悸的诗歌晶体。在他的诗中,一切元素凸凹可感,却以片段式的样态,直接暴露某种真实真切。巴黎正是在这种语言中,结构为一座活生生与地狱通联的梦幻之城。

在波德莱尔之前,还没有哪位诗人这样凝视、打量、观察、思考过不断在衍生繁殖的都市,没有谁将一生都在城镇觅食、生殖、做梦、受害和幻想的人们纳入诗歌的画板予以描写。这是一种多重宿命:人类社会的发展、生活的扩大与纵深、时代的喧嚣与寂静、诗歌的流涌和凝结,只能在某一个时间段的某一个语种中挑选某一个人。对于欧洲的诗歌,这样关键时刻的关键诗人,指的是荷马、欧里庇德斯、但丁、莎士比亚、歌德……在十九世纪的涡流中,诗神在雨果和波德莱尔之间徘徊了一段时间,最终将由荆棘、沥青、硫磺、金属、玻璃制作的冠冕戴到了那一位更年轻、更短命的诗人头上。

波德莱尔的使命在于将一种崭新的诗歌要素提炼出来,把这种着魔的DNA播种到每一个语种的诗歌中去。也只有在大航海、大革命在世界范围内发起之后,这种宣讲和吟诵才可能遍布各个大洲的诗歌语体中。“迷人的黄昏到了,它是罪恶的帮凶;/像个同谋犯似的蹑足走来;天空/有如巨大的卧室慢慢合上,/人,心烦意乱,野兽般疯狂……”(陈敬容译)波德莱尔的诗歌《薄暮》为命定的时代定准色调。在英语世界则转生为艾略特的名句:趁黄昏正在铺展天际,/像一个上了麻醉的病人在手术台上……黄色的雾在窗玻璃上蹭着它的嘴,/黄色的烟在窗玻璃上擦着鼻子和背……(《J.阿尔弗雷德·普罗弗洛克的情歌》)(裘小龙译)

波德莱尔是真正意义上的都市牧歌诗人。巴黎的钟楼、烟囱、工场……这些城市厅堂、海港桅杆,大街陋巷、地下水管网道世界、藏污纳垢的居民区,还有川流不息的各色人等统统成为诗人接连云天的材质和见证。波德莱尔或者仄身其中,或者依借紧闭的玻璃窗,用梦幻气息的笔调描述、转述和即时记录,将这些景象、事物、人的形象和精神,上升幻化为诗歌草场放牧的羊群。依靠瞬间的灵感也罢,长期的观察和推理也好,波德莱尔总能拨开一层层迷雾,在一种看似漫不经心的展示中,显露刷新我们感觉和思维的诗歌“语言杏仁”。《赠头发红的女乞丐》就是诗人巡视巴黎时的一次诗歌目击。在这个头发红、皮肤白皙、身体瘦病并且布满斑点的女乞丐身上,波德莱尔看到的是破衣烂衬不能遮掩的俊美姿容。“你比古罗马的女王/更加优雅无加,/你沉重的木鞋好比/那些丝绒的厚底靴……”(陈敬容译)诗人就像是指认转世灵童的高僧大德,熟知掩没在浓发般密织的前生后世的迷宫的曲径。在这首诗的末尾,波德莱尔清洗出了思接远古的“美”的观念:“你走开吧,用不着什么装饰,/用不着什么珠光宝气,/你消瘦的裸露的躯体/比一切更美丽。”(陈敬容译)突破种种文化的、生活的、心理的指示和规定,波德莱尔用“裸露的躯体”反抗一切陈规陋俗。“裸露的躯体”既是对女乞丐至高的礼赞,也是对于坦然受之的命运的态度;同时也是一种新的诗歌和艺术强烈显示和提醒的美学观念。

几十年后,爱尔兰诗人叶芝以朴素坚实的语言,重述这样的“美”:“我为我的歌儿缝就/一件长长的外套,上面缀满剪自古老/神话的花边刺绣;/但蠢人们把它抢去/穿在人前炫示,/俨然出自他们之手。/歌儿让他们争去,/因为有更大魂力/才敢赤身行走。”(《一件外套》,傅浩译)由波德莱尔认出的“她”到叶芝充满自信的“我”,由“比一切都美丽”的“清瘦的裸露的躯体”,到“因为有更大魂力”勇敢赤身的行走,一种如同被雪峰冰川源头之水洗礼过的“美”,在新的诗歌中行动起来,生动起来。

波德莱尔挥霍过财富、迷恋过鸦片和酒、饱受过逼债之苦、参加过巴黎公社,谙熟那个伟大而复杂的时代种种精妙的艺术。因此,诗人把凝视巴黎的焦点之一落在各种乞丐身上,值得玩味。这些被生活和命运摧残的人们,更能激发波德莱尔对于时间、记忆、美与丑在人体的转换,以及生命的流失和改造的探究,从而写下不朽的作品。这种探究,这种关注,后世诗人赓续不绝。兰波的《受惊者》将镜头对准“在积雪与浓雾的黄昏”,五个跪在地下室窗外贪看面包师烘烤栗黄色大面包的穷孩子。兰波和波德莱尔一样将悲惨的“现实一种”镀金描银并置于宗教场景,取得异曲同工的辛酸而明亮的艺术效果:“多么呆气,他们弯着身子,/向这烘炉的亮光祈祷/天宇重开。//他们扭曲得撕裂的裤子,/他们的破碎小衫,/在寒风中抖索。”(施蛰存译)

底层人、穷苦人、残疾人在雨果吞吐量巨大的小说里,获得了社会和生活的质感,而在波德莱尔的诗歌取得的是具有神性的质询、反讽和美。在相当广泛和漫长的区间里,这群畸零人在诗歌世界形成了一个有别于以往书写的母题。二十世纪的重要诗人里尔克,用德语写下了组诗《声音》。看看这些诗题《乞丐之歌》《盲人之歌》《酒徒之歌》《自杀者之歌》《孤儿之歌》《侏儒之歌》……“我愁苦的叹息/敲进每一个/走过我身边的耳朵。/那些偶尔听见了的人/不朝这边看,这里发生了/什么事,他们不需要明白……”(《麻疯病者之歌》,陈敬容译)里尔克以这组诗给即将到来的人类更癫狂的行为峰浪预警,诗人说:“我不愿意去吓唬野兽们。”

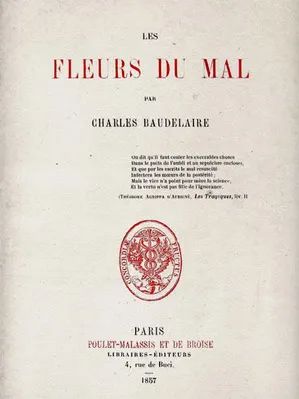

我频繁地引用诸多诗人的作品,是因为在他们的诗歌里都蕴藏着波德莱尔的声音、身影和目光。诗歌能量的大小,在很大程度上取决于语言的沉淀和结晶。所谓沉淀,是指集聚一切先前诗歌经验;所谓结晶,就是在现世和自我开出的语言之花。《恶之花》毫无疑义是对几十个世纪以来诗歌能量的重新凝聚,波德莱尔借助时代、社会和自我的精神羽翼,取得了令人惊异的飞翔力量。“为了把我那神秘的冠冕编缀,/须得一切时代一切领域征集”(《祝福》,郭宏安译)。飞翔的波德莱尔凌空越过山和森林,云和大海,越过太阳那边,越过凌霄之外,越过星空世界无涯的极限,用他的诗歌晶体和芯片,证明他听清了“百花以及沉默的万物的语言!”(《高翔》,钱春绮译)

诗歌的题材、形式、表现手法,通过波德莱尔最大限度地蘸饱了时代和个人遭际的浓墨,最大限度地冲破时间、传统和体裁的局限,以宣言、预示和在流变中的不断丰富,改写了世界诗歌的格局。阅读波德莱尔意味着你站在“都江堰鱼嘴”般的核心地带观看诗歌世界的滚滚洪流,上穷碧落下黄泉,一切尽收眼底。从这个角度观察,波德莱尔大概是诗歌史上能量最大的美学传递者。一方面,他采聚着欧洲伟大的文学传统,是当代艺术美学的高级提炼师;同时,波德莱尔生满了吸血鬼似的灵敏的转换器官,轻易地辨认出他的同族和兄弟——比如远在美国的爱伦·坡和法国天才诗人贝尔特朗。这些“同血值者”成为了他再造诗歌形貌和精神特质的“息壤”。而后,波德莱尔让自己成为更轻盈、更锐利、更深沉、更阔远的“息壤”,潜入后世多样语种的诗歌。

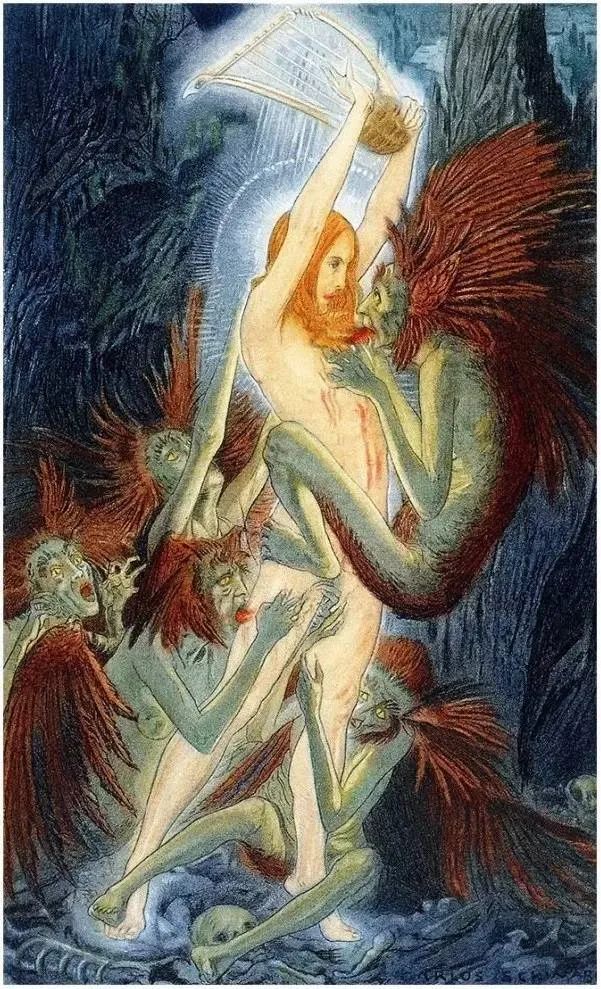

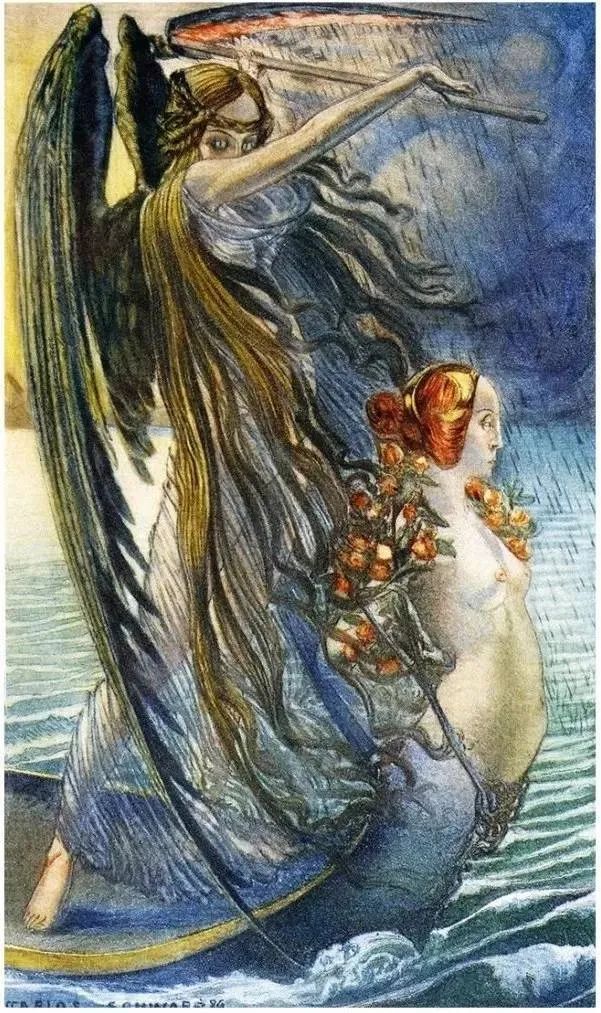

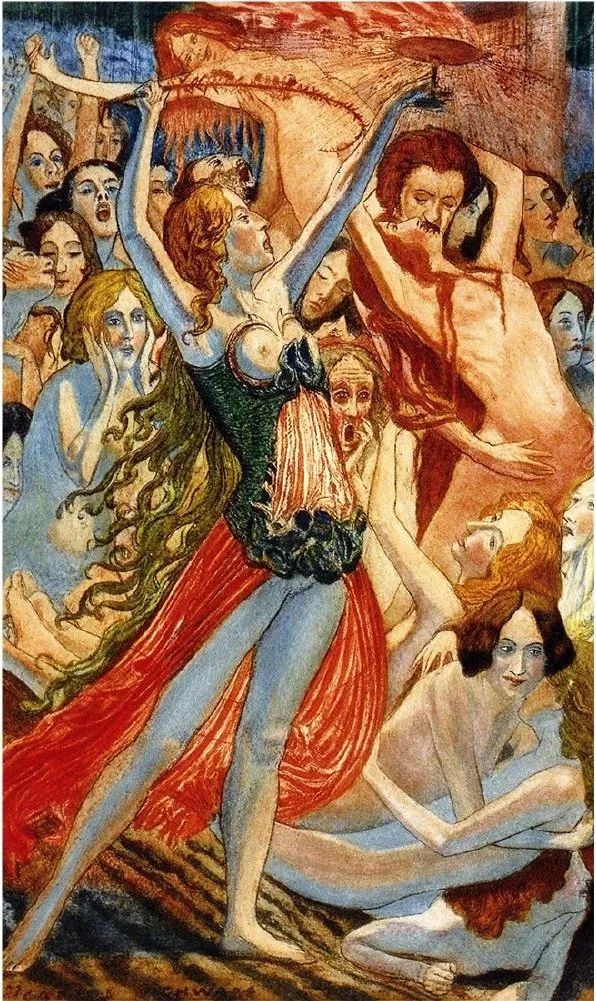

《恶之花》插图

这样的结果,在汉语诗歌中的证据随处可见。在昌耀先生与波德莱尔曲调迥异的名作《慈航》中,可以看到这位在青藏高原冶炼阳光青铜雕塑的诗人娴熟地运用“通感”,以点燃现代汉语的诗歌香炉:“晨光之曲/又从寰宇/向我散发出/有如儿童肤体的乳香。”昌耀的另一首诗,则完全可以看作是对波德莱尔的生命体验的一种共视和共鸣:女骨殖卧在安乐椅死而不僵/心肺垂吊如黑色子囊。如虫卵。如黑色的梅。”(《生命体验》)至于在时代的压迫下,终于找到自己的喉嗓的朦胧诗人——如果他们没有接触当时内部传阅的域外书籍,则无法想象这些诗人的作品会以什么样的形体还魂歌唱。黄翔的《野兽》,食指的《疯狗》和波德莱尔献给撒旦的赞歌一样决绝;“乌鸦,这夜的碎片/纷纷扬扬”(北岛《结局或开始》),“八月像一张残忍的弓”(多多《人民从干酪上站起》),“听,你听见了吗/那些从死者骨头里伸出的枝叶/把那些花的酒杯碰得叮当响”(芒克《春天》),“我的幻影和梦/放在狭长的贝壳里”(顾城《生命幻想曲》)……没有波德莱尔以及他的衣钵继承者们的启示,难以形成中国当代汉诗的黄金吟唱;与之对应,当代汉诗也在启发和指认中踏入世界诗歌版图,坚实地镌刻自我的命运之书。

继续上溯,我们不时会在现代汉语诗歌的潮流中遇到愤怒的波德莱尔、忧郁的波德莱尔、反抗的波德莱尔、颓废的波德莱尔、自嘲的波德莱尔、优雅的波德莱尔、精微的波德莱尔、创造的波德莱尔、神性的波德莱尔……在穆旦、戴望舒、闻一多等等现代诗人的曲调中,波德莱尔的魅影不时穿行于他们的曲谱,不时报以我们深不可测的笑意……读读波德莱尔的《恶之花》的变体——更加自由、细腻、辛辣,拓展了诗歌国土的散文诗集《巴黎的忧郁》,其中《老夫人的绝望》《双重屋子》《恶劣的玻璃匠》篇章,预示了汉语散文诗经典《野草》的诞生。对读波德莱尔和迅翁的照片,就像是两位诗人精神的一种互证。自胡适而始的白话诗歌,在滋养上表现出了强劲的选择能力。郭沫若等人很快走过早期浪漫主义的花园,本能地趋向惠特曼的魂魄;而周作人、戴望舒、闻一多、王力、盛成诸先生尽己之能引入《恶之花》《巴黎的忧郁》,使得起自十九世纪的两大现代诗风都在东方古国生根发芽。

可以说,不读波德莱尔就会对世界诗歌发展、对现代汉语诗歌,产生认识上的缺失和偏移。然而,阅读他的作品并不是一件轻松的事情。波德莱尔的光彩比起身后现代诗歌大家更古典也更丰富。这样的因素反而在读者的接受方面形成障碍。我的波德莱尔阅读史,就是在反复、留停、回望、排斥、狂喜等等心理、情绪和精神的不断交错中行进的交缠史。也正是在和波德莱尔的交流、交谈、交缠、交锋、交验、交汇中,诗歌于我不断生成新的肌理和质体。由范希衡先生的译笔开始,我在施蛰存、戴望舒、陈敬容、程抱一、郑克鲁、胡品清、陈圣生等先生所译的诗歌中,一次次接近永远在高飞远走,同时又近在咫尺、梦魇般地围绕你跳着幽灵之舞的波德莱尔。这位诗人目击过一个深远厚重的文明和精神的解体,见识过在巴黎上演的悲惨世界和人间喜剧,从时间深处唤醒过种种精灵和幽魂,指出过现代都市里人们精神的痉挛和创伤,创作出了古典世界结束现代世界开启之时最后一部影响人类生活和艺术的诗集。他的《恶之花》和《巴黎的忧郁》以一种令人震惊的精美方式,展示了诗歌在表达记忆、体验、幻想的浓度和深度,展示了语言和人的灵魂深沉关联互映的诗学形态。这样的艺术作品超出了教科书里的种种规定,超出了评论家们的瞻前顾后,超出绝大多数已在诗歌的能量蕴含。

阅读波德莱尔汉译的经历,就是探寻中国现代诗歌的过程,就是认识诗歌的过程,就是认识人的过程。这样的滋养,来自诗人也来自所有的翻译家。我尽己所能搜罗更多汉译,与各个面目不同声息不同的汉语波德莱尔喝茶、饮酒、击剑,摁下通往地狱的电梯,也神思远游直到不可能触及的天际。现在,请允许我向张秋红、亚丁、郭宏安等等翻译了全部或者大部分波德莱尔诗歌的先生们致敬。他们的波德莱尔带给我“猫”一样神秘的美的战栗:“它们沉思、冥想,那高贵的姿态/像卧在僻静处的大狮身女怪,/仿佛沉睡在无穷无尽的梦里;//丰腴腰间一片神奇的光芒,/金子的碎片,还有细细的沙粒/又使神秘的眸闪出朦胧星光……”(郭宏安译)我尤其要向钱春绮先生致歉,经过三十年的跋涉,我才接近先生典雅精细的译作。钱先生所译的波德莱尔,随着年龄增长带给我越来越多的惊奇、震撼和启示。

艾略特认为,波德莱尔是现代诗人的典范。的确,如同波德莱尔这样在命运的大风里铸炼丰富、深邃、矛盾、痛苦心灵的人,早就日益稀少了;如同波德莱尔这样保持高度自觉和专注,锤炼前所未有的诗句的艺术家,更是寥若晨星。波德莱尔的出生和成长,是一段服用蜜糖和苦涩混拌物的经历。他和母亲情感的纠结、金钱的控制与反控制,就像是生活之于诗人的明喻;他和混血女郎让娜·杜瓦尔的关系,则是命运之于诗人的暗喻——比之于生活,命运的无情更甚。在波德莱尔的诗中留下了大量他和杜瓦尔的生活痕迹,这位女子在他的诗歌中注定要像但丁笔下的贝雅特丽齐一样熠熠生辉。杜瓦尔的美貌、性感、多变、无情(想想波德莱尔诗中杜瓦尔的各种形象和神态:在梦中与嘲笑诗人的种种卑劣之人为伍的场景仿佛取自末日场景。然而即使波德莱尔称她为“魔鬼附身者”,最后仍然在她身患重病时陪伴照顾直至最后),这意味着只有让娜·杜瓦尔才能唤醒诗人“深深地凝视无底的深渊”的能力。

忧郁、痛苦、荒诞,还有无聊,从精神上逼迫诗人作出反应;波德莱尔必须成为资本主义时代的画师,“直到把痛苦化作多彩的颜料”。在波德莱尔的作品中既有“没人比魔鬼信奉天主教”这样惊世骇俗的呐喊,也有《活的火炬》这般动人魂魄的诗篇。波德莱尔尖刻、锐利、一针见血,使得软绵绵的浪漫主义诗歌显得矫揉造作;波德莱尔的生动、深入和怜悯,使得所谓现实主义文学露出了苍白呆板的面目;波德莱尔的优雅、丰富、独特,使得帕那斯诗派暴露出了缺乏生机的本相。

作为一代诗歌圣手,波德莱尔以全新的整体主义(通感、应和),充分调动视觉(凝视、旁观、远望,他像是一位复杂而澄明的画家,在诗歌中留下了人类的眼睛所能抵达的深远和细微),赋予语言以艺术的听觉(想想他的《阳台》《黄昏的和谐》,诗歌所能呈现的音乐性与情感、记忆深深融合,具有深度催眠的魔力)。最重要的是,波德莱尔是记忆的诗人。他的记忆是融合了人的各种感觉,融合了梦幻和想象,融合了情感和现实,融合了辽远的过去和将来的综合体。这种综合和在综合中提炼结晶的能力,要求诗人的每一行诗句都最大限度地将事物和情感的独特性、多样性、复杂性,将生命全部的甜蜜、苦涩、幽暗、明亮在一个时间单位显现出来。波德莱尔的通感是一个诗人至深的生命感受,他的矛盾修辞早就超越了表现手法,是“世界本来如此”的一种表达。我深深地迷恋诗人献给雨果的名诗《小老太婆》(钱春绮译),觉得能够表达都市的人生感受的作品无人能出其右。“在古老都城的弯弯曲曲的褶皱里,/在一切,连恐怖都变为魅力之处,/我受制于我那改不了的脾气,/窥伺那些衰老、奇妙、可爱的人物……”让我们想想诗人笔下的小老太婆到底是谁:“她们拥有小姑娘的神圣眼睛,/看见发光的东西就露出惊奇的笑脸”;让我们看看她们在人生暮年的迹遇:“你们曾是优美的化身,光荣的化身,/如今谁认识你们!一个无礼的醉汉/在走过时用淫词秽语侮辱你们;/卑劣的顽童乱跳着跟在你们后面……”让我们听听诗人的感受:“可是我,远远地亲切地盯着你们,/惶惑的眼睛望着你们蹒跚的脚步,/简直像你们的父亲,哦,奇怪得很,/我不让你们知道,体会秘密的乐趣……”整首诗在不经意间不断急速转折,像是一条大河用自我的韵律写就流淌之诗,贯穿其间的爱和怜悯足可称为安慰人心的礼物。波德莱尔的矛盾修辞在“简直是你们的父亲”中达到高潮。不能不叹服这位诗人的眼睛,那是“闪着冷却的金属之光的坩埚”。这坩埚是波德莱尔结晶诗歌的接收器,也是转化器,和有待读者心灵触发的复生器。

世界如斯,世象如斯,人心如斯,语言如斯。波德莱尔说:你认识它,这难以对付的妖怪……

2020年6月22日

原载于《世界文学》2020年第5期

版权所有,如需转载请在公众号后台留言。

相关阅读

世界多变而恒永

文学孤独却自由

责编:文娟 校对:博闻

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com