众家言说〡小海:胡安•鲁尔福,源头性的作家

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

透过如真似幻的一场场梦境,我们知晓了肉体与灵魂的界限。唯有虚构可以抵达真实,唯有亡灵可以历经死亡,洞察人间的一切丑恶、罪孽。

胡安•鲁尔福,源头性的作家

文 | 小海

胡安·鲁尔福在短篇小说《清晨》开篇有个如诗如画的开头,也像南美班卓琴的演奏:“圣加夫列尔从浓雾中冒了出来,为晨露润湿。夜里,云雾要寻找人的热气,就在村子上头过了一宿。现在,太阳快要出来了,这浓雾便慢慢地爬起身,卷起它的床单来,在屋顶上留下一道道白花花的纹路。一团灰色的水汽,隐约可见,从湿漉漉的地面和树丛间升起,给云朵吸引过去,却在一瞬间遁影无踪。”(见胡安·鲁尔福《燃烧的原野》,张伟劼译,南京,译林出版社,2011年9月,第1页)你想不到这是个血腥的暴力故事,牧牛人老埃斯特万在这个早晨,因一头牛犊,和主人堂胡斯托发生冲突,无意中失手杀了他。而堂胡斯托刚刚将和他偷情的外甥女玛嘉丽塔抱下楼。真是一个罪恶之夜。当“浓雾又一次降临在圣加夫列尔”,紧接着的就是村庄的服丧之夜,因为财主离去了,“人们没有亮灯,因为堂胡斯托是光明的主宰。群狗齐吠,一直叫到天明。一整个夜晚,人们都在守灵,教堂的彩色玻璃被蜡烛的火光照亮。在夜晚的半睡半醒中,女人们用假声唱着:‘出来吧,出来吧,出来吧,苦痛的魂灵。’丧钟彻夜鸣响,直到天明,才被晨钟打断。”(《燃烧的原野》,第8页)篇终时妇女们悲悯的吟唱,让这个小小的短篇具备了史诗般的力量。

我也常常会想起苏萨娜和前来宽慰她的神父幽灵般的对话。苏萨娜的父亲已经被她的丈夫佩德罗·巴拉莫杀害了。“我知道你是来告诉我弗洛伦西奥(她的前夫)已经死了,不过,这件事我已经知道了。你不要为他们忧虑,也不要为我断肠。我已把自己的痛苦埋藏在一个可靠的地方。可不要让你的心脏熄灭。”(胡安·鲁尔福《佩德罗·巴拉莫》,屠孟超译,南京,译林出版社,2011年10月,第130页)

被庄园主佩德罗·巴拉莫骗婚光土地和财产扫地出门的女人多罗里塔斯·普雷西亚多眼里的科马拉“呈现一派美景,碧绿的平原上铺着一块块金黄色的成熟了的玉米地。从那儿就可以看见科马拉,到了夜里,月光下土地呈银白色”(《佩德罗·巴拉莫》,第2-3页)。在她新婚的日子,她见到“……碧绿的平原。微风吹动麦秆,掀起层层麦浪。黄昏,细雨蒙蒙,泥土的颜色,紫花苜蓿和面包的香味,还有那散发着蜂蜜芳香的村庄”。就连鸟儿也仿佛是这片土地幻化出的精灵:“一只顽皮的鸟儿擦地飞过,还学着婴儿的哭声发出呻吟声;飞到远一点的地方时,又听它发出好像感到疲劳一般的呻吟声;再往前飞,飞到了天地相连的地方,它打了一个饱嗝,然后放声大笑,接着又发出一阵呻吟。”(《佩德罗·巴拉莫》,第86页)佩德罗·巴拉莫在临终前为她去世的女神召魂般的呓语:“那时世间有个硕大的月亮。我看着你,看坏了眼睛。月光渗进你的脸庞,我一直看着这张脸,百看不厌,这是你的脸。它很柔和,柔过月色;你那湿润的嘴唇好像含着什么,反射着星光;你的身躯在月夜的水面上呈透明状。苏萨娜呀,苏萨娜·圣胡安。”(《佩德罗·巴拉莫》,第173页)诗性的酵母,人性的荒诞,在这些文字中,效果反差强烈,冲击力巨大。

好作品,每次重读都像第一次遇见那么新鲜。似乎作者又活过来,为他的人物注入新鲜的血液与能量,让我们再一次跟随他走进大地上这些生灵的灵魂深处。恰如小说人物说的:我把痛苦藏在了大地深处。随着读者生命体验的增强,与苦难大地的关联越来越深,对作品的理解与认知就越发真切。鲁尔福让每个人物都发出了自己的声音,他驾驭文字就像任由黑骏马一样在墨西哥大草原上驰骋,如入自由之境。

多年前,我还曾经在一篇文章中写道,如果外星生物要想了解地球人类,理解人性,我说,读一部胡安·鲁尔福的小说足矣!

马尔克斯当然不会同意,他会在另一部伟大作品中“推倒重来”,重新架构。马尔克斯研究专家依兰·斯塔文斯教授在《加西亚·马尔克斯传:早年生活1927—1970》中写道:“他(马尔克斯)公开承认从鲁尔福的《皮德罗·帕拉莫》里顺手拈来了一个句子,以这种剽窃的手法纪念鲁尔福。”(《加西亚·马尔克斯传:早年生活1927—1970》,史国强译,现代出版社,2012年6月,第135页)。我们来回忆一下马尔克斯《百年孤独》那个著名的开头语:“多年之后,面对行刑队,奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”(《百年孤独》,范晔译,南海出版公司,2011年6月,第1页)。这句饱经沧桑、充满历史宿命感的语调,可是为伟大的《百年孤独》全篇起到了定音鼓的奇特作用。这句在原作《佩德罗·巴拉莫》中是这样的:“雷德里亚神父很多年后将会回忆起那个夜晚的情景。”(《佩德罗·巴拉莫》,第96页)当然,也有人从《百年孤独》中找到了有更高相似度的句子。而《佩德罗·巴拉莫》这样的开头绝不亚于《百年孤独》的:“我来科马拉是因为有人对我说,我父亲住在这儿,他好像名叫佩德罗·巴拉莫。这是家母告诉我的。我向她保证,一旦她仙逝,我立即来看望他。”(《佩德罗·巴拉莫》,第1页),如果说鲁尔福的作品是一幅三代人不足百年的乡村功力深厚的素描,马尔克斯则在此基础上加工成了他自己的浓墨重彩画。评论家们也许会说,哦,这是文本中的互文性嘛。斯塔文斯还在这本传记中指认:“加西亚·马尔克斯不少著名的小说也是在那些年里写就的,从来墨西哥城之前到六十年代末的那段时光,其中《此镇无贼》《周二正午》和《那些日子里的一天》都有鲁尔福的痕迹。”(《加西亚·马尔克斯传:早年生活1927—1970》,第133页)

阿尔巴尼亚大作家伊斯梅尔·卡达莱在长篇小说《谁带回了杜伦迪娜》(邹琰译,收入高兴主编“蓝色东欧”丛书第1辑,花城出版社,2012年1月)中同样借鉴了鲁尔福。美丽的女主人公杜伦迪娜陷入了一桩遥远的跨国婚姻。在母亲绵绵不绝的期盼、思念中,杜伦迪娜由一位漫漫长夜中充满尘土气息的神秘骑士带领,跨越欧洲平原,回归故乡。当她告诉母亲和调查人员,是信守承诺的兄长康斯坦丁将她带回,所有人都陷入怀疑与惊恐之中,因为她的九兄弟早已入土三年……究竟是谁带回了杜伦迪娜?上尉斯特斯围绕骑士和他的马展开层层调查——找寻目击者,排查各类流言蜚语的可能性。《佩德罗·巴拉莫》中,在恶少米盖尔·巴拉莫死后,他的那匹马仍在半月庄的路上奔驰,“是那匹马独自在来往奔驰。马与主人好得难以分开。这畜生在到处奔跑,寻找主人”。(《佩德罗·巴拉莫》,第27页)即使是在佩德罗·巴拉莫命令杀掉这匹马之后,“一匹马飞驰而来,穿过村中主干道和到康脱那去的那条道路的交叉口,谁也没有看到它。但是,一个等候在村郊的妇女却说看到了。她说这马奔跑时,弯曲着前腿,看起来犹如伏地而飞。她认出这就是米盖尔·巴拉莫那匹肉桂色的马”。(《佩德罗·巴拉莫》,第37页)那是马的亡灵在飞奔,人们总在夜里听到马蹄声。小说主人公的母亲多罗里塔斯·普雷西亚多在完成与巴拉莫的婚礼后,也意味着流亡异乡和死亡。在《谁带回了杜伦迪娜》中则是“(她)就坐在哥哥马后由他带来了。据她所说,旅程十分漫长,尽管她无法确切地说出走了多长时间。她说她只记得一个无休无止的夜,数不尽的星星成群飞过天空——因为紧贴骑士,她留心到他的头发不仅布满灰尘,还有没怎么干的泥土,他的身体散发出一种潮湿土地气味”。(《谁带回了杜伦迪娜》,第12页)“会不会有一个幽灵在一个没有月亮的夜晚把她带到她家门口。至于新娘,她骑在白马上,好像没有流露出丝毫对自己命运的害怕。而那些人,眼睛看着她,摇着头,说‘天哪,也许今天的年轻新娘们都喜欢这种事。也许她们喜欢抱着一个人影,在黑暗和虚无中,骑马夜行——’”(《谁带回了杜伦迪娜》,第129页)相同的情景设置,营造出活人与亡灵交织的共同诡异氛围,这种自由灵活地出入于真实与虚幻世界的诗性想象力,是一脉相承的。

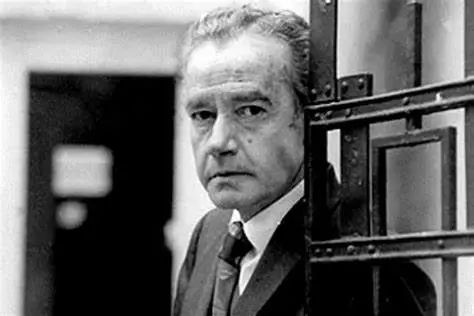

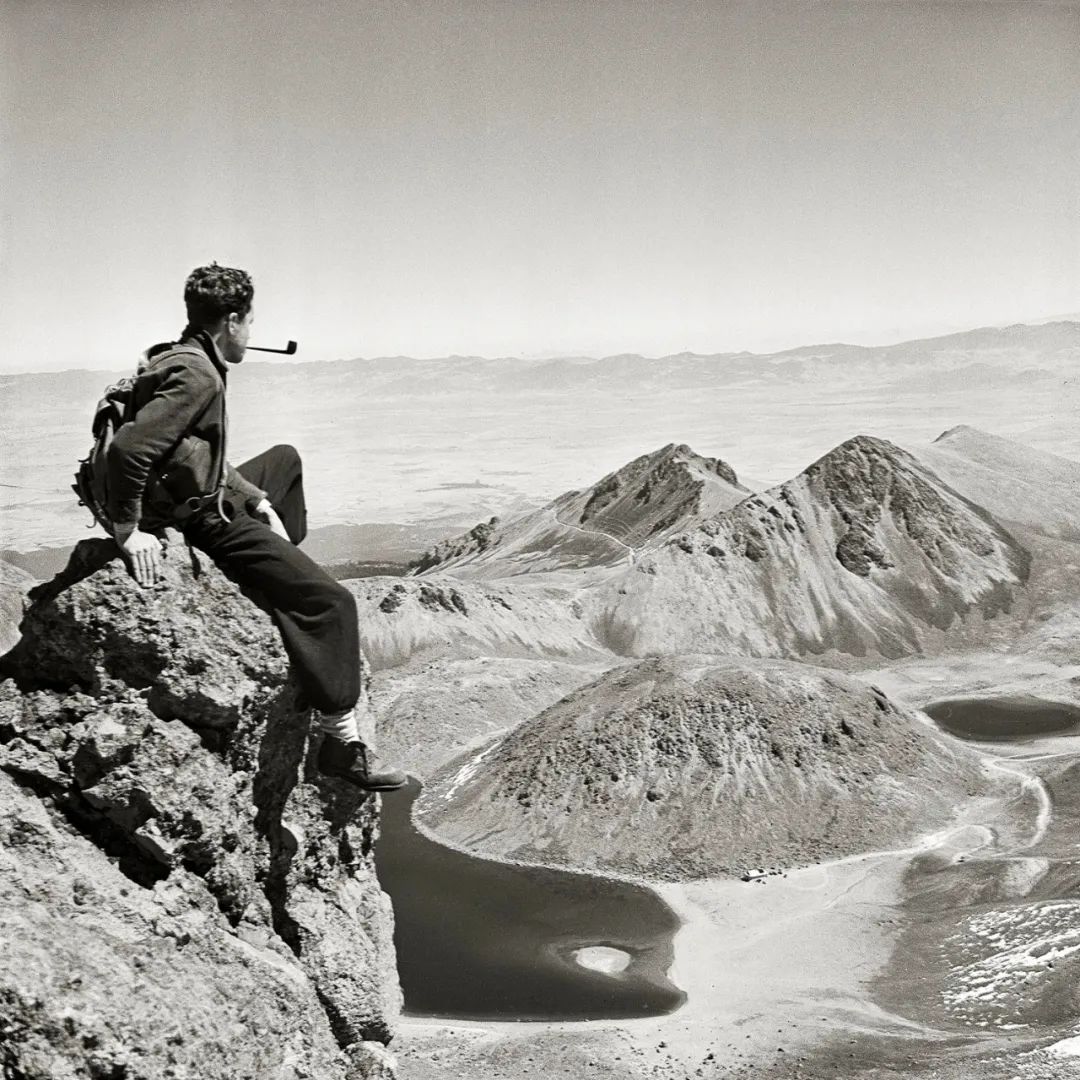

胡安·鲁尔福的黑白纪实摄影

胡安·鲁尔福的黑白纪实摄影

小说里,众兄长的死亡之行就是他们的婚礼旅行。死去三年的康斯坦丁,在杜伦迪娜的真挚思念和炽烈之爱中走出坟墓。这和《佩德罗·巴拉莫》中巴拉莫临终前呼唤爱人,恍惚中见到月亮下复活的苏萨娜的一幕,如此相像,也同样动人心魄。这是人性的觉醒与复活,而不是小说中大主教的咆哮:“耶稣基督从死人当中回来是为了完成伟大的使命。但是你们这里的这个死人,这个康斯坦丁——他有一丁点资格去模仿耶稣吗?——这是对圣教的挑衅”。(《谁带回了杜伦迪娜》,第52页)难怪尼采宣称:“一切教会皆是在那位作为神的人的坟墓上滚动的石头,竭力阻止他复活。”(参见阿尔贝·加缪《尼采和虚无主义》,收入《反抗者》,吕永真译,上海,译文出版社,2013年8月,第80页)

透过如真似幻的一场场梦境,我们知晓了肉体与灵魂的界限。唯有虚构可以抵达真实,唯有亡灵可以历经死亡,洞察人间的一切丑恶、罪孽。谁带回了杜伦迪娜?是康斯坦丁?可他已经死了三年了。我说,带回杜伦迪娜的其实就是小说家本人,也是那些曾滋养过他的伟大前辈们。

三部杰出的小说,都勾连着家国的历史命运,百年争战、百年孤独,“王风委蔓草,战国多荆榛”。(李白《古风》)多少爱恨情仇,都化作衰草斜阳。多少人间往事,犹如梦中之梦,都曾被西方圣典所预言:“在你们的城镇上面,草将生长。”(《以赛亚书》)

原载于《世界文学》2018年第5期,责任编辑:高兴

相关阅读

点击封面,一键订购本刊

世界多变而恒永

文学孤独却自由

责编:文娟

校对:博闻

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com