众家言说|汗漫:汉英之间:在野外(上)

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

一百多年来的汉英之间并非单向度的神往,而是双向的融通,那些拼音的人,也在热爱这象形的人——无论拼音的人还是象形的人,在野外,都成为了人、诗人。

汉英之间:在野外

汗漫

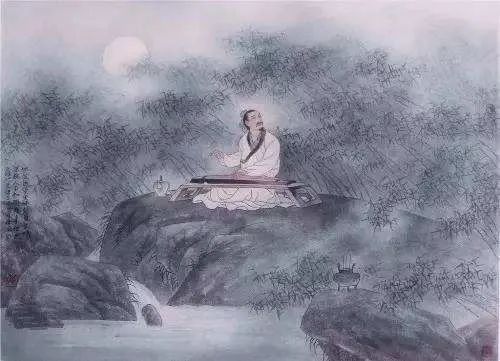

王维,寒山,陶渊明,在野外隐居而成名——这是一个悖论、一种奇特的事情,屡屡发生在中国、古代。

所以,王维们就成为典型的中国诗人,“像中国诗人”的诗人,符合异国诗人、作家们的东方想象:雅致、空灵、充满不确定性,像水墨画。

杜甫就不太符合他们的想象,杜甫叙述、沉思、痛哭,和屈原一样,“不像”一个典型的中国古典诗人,反倒像一个批判欲望强烈的西方现代诗人。原因:杜甫、屈原在民间、人间,颠沛流离,上下求索。

而王维们转身,在野外。

在野外,“欲辩已忘言”(陶渊明),也就不辩、无需辩,参悟,清修,与山水自然浑融为一,远离世俗,“夜静春山空”(王维)——这是西方诗人脑海里的传统中国古典诗人,尤其是美国诗人,对王维、陶渊明、寒山等人推崇备至,无论庞德、默温、詹姆斯·莱特,还是弗罗斯特、斯奈德——

正是庞德,从繁体的“習”字中看到了两片羽毛在一片白色上凌空而越,从而激发出了“意象派”,结束了西方浪漫主义诗歌的潮流。“人群中这些面孔幽灵般显现/湿漉漉枝条上的许多花瓣”——庞德《地铁车站》,总让我想起“人面桃花相映红”(崔护)。

听罗伯特·勃莱《潜鸟的鸣叫》:“从远远的无遮的湖泊中心/ 潜鸟的鸣叫升起来。/ 那是拥有很少东西的人的呼喊。”让我总想到陶渊明的《归鸟》:“翼翼归鸟,载翔载飞……日夕气清,悠然其怀。”陶渊明诗歌中鸟的意象比比皆是。他的写作主题其实就是“一只归鸟”。而勃莱曾经明言:以陶渊明为师。

“一百多年了,汉英之间,究竟发生了什么?/ 为什么如此多的中国人移居英语,/ 努力成为黄种白人,而把汉语/ 看作离婚的前妻,看作破镜里的家园?究竟/ 发生了什么?我独自一人在汉语中幽居,/ 与众多纸人对话,空想着英语,/ 并看更多的中国人跻身其间,/ 从一个象形的人变成一个拼音的人。”这是当代中国诗人欧阳江河代表作《汉英之间》结尾的一段。我喜欢这一段。但也要看到,一百多年来的汉英之间并非单向度的神往,而是双向的融通,那些拼音的人,也在热爱这象形的人——无论拼音的人还是象形的人,在野外,都成为了人、诗人。

或许,当物质主义咄咄逼人、覆盖人性之时,东方古典山水诗,反而成为西方知识分子自我拯救的药引、药方——“当美国诗人试图松动英国、欧洲文化传统的束缚,摆脱学院派保守主义的压力,他们就需要中国古典诗歌的支持。”(赵毅衡《诗神远游》)缓慢、整体、留有余地,是中国诗风,也是中药药理,被加里·斯奈德等等美国当代诗人们汲取、自救。甚至转身离开城市到野外生活的梭罗、怀特这些诗人气质的作家,文字也屡屡暗通于东方的清风禅意。

反过来,这些美国诗人、作家也以自己的作品,影响着当代中国汉语的面貌——“文学是要离开自己的故乡然后再回去,才能重新活起来。”极其喜欢王维的美国人宇文所安,如是说。

这些汉英之间的人们,这些野外的人们。

首先打开罗伯特·勃莱和W.S.默温所喜欢的王维吧。打开《王右丞集笺注》。

王维曾任尚书右丞,所以得名“王右丞”。像今天我们称呼某人“王司长”、“王局长”一样,官本位意识自唐持续强化至今。因诗名显赫,“右丞”这一职务似乎为王维专有。当代人若垄断“司长”“局长”这一称谓则难度极大,所以目前尚未见到《王司长文集》《王局长诗选》一类自费著作面世。王维,字“摩诘”,其文集又叫《王摩诘文集》。王摩诘比王右丞可爱。

中年仕途受阻,王维推开文书案牍,转身离开长安,离开《使至塞上》《老将行》中的长河落日边塞梦,止步于终南山,隐居,抒写明月清泉田园诗,直接启发了晚唐司空图《诗品》中“自然”“冲淡”等等章节。在山中,王维与友人“浮舟往来,弹琴赋诗,啸咏终日”,若寻人而不遇,就埋头写诗,由驮黄檗人往来传递,三天左右就可收到对方回信了。

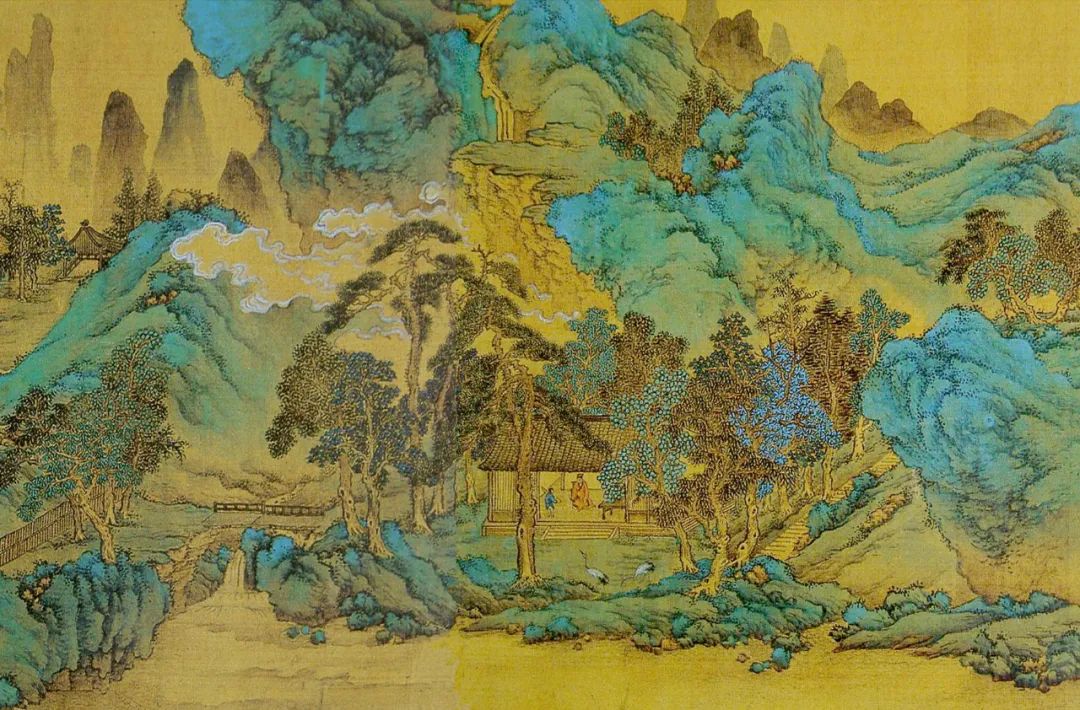

但王维诗中并非只有山水,人影犬声时时可见可闻。我最爱的《终南山》《终南别业》《山居秋暝》三首诗,结尾处都出现了林叟(“偶然值林叟,谈笑无还期”)、樵夫(“欲投人处宿,隔水问樵夫”)、浣女(“竹喧归浣女,莲动下渔舟”),如同山水画中不可缺少的那一痕人烟,来对比出山水的空阔、虚寂。

在初唐诗人宋之问留下的山间别业里安身,王维更多是“心隐”而非“身隐”。心隐才是大隐?在寂寞、孤独的辋川生活中渐渐咀嚼出悠长喜悦和真意,远离惆怅、愤懑与失落。他与秀才裴迪同题书写辋川景色的《辋川集》,成为今天终南山的旅游广告词。他应该要求参股这些旅游公司五分之五左右的股份。但他把自己口袋里的圆圆铜钱、山涧里的田田莲叶,与笔下的累累诗句,混为一谈。他只担心僧人、友人来访之前,小路还没有扫好、黄酒还没有煮沸……

我曾经在终南山游走两天,找不到王维用隶书笔法亲手绘制的辋川地图的二十个地名:鹿柴、辛夷坞、竹里馆、斤竹岭、华子冈、白石滩……地图中亦有茅庐、小舟、鸭鹅、樵夫等等三两笔身影,如一卷山水画。折起地图,我看一棵据说是王维种下的高大的银杏树,秋风中树叶如金,随风摇落如急雨。辋川当下风景殊异于唐代,挖掘机像动物一样在山中吼叫窜动,开山采石,水土流失,已经无法与王维的地图、诗歌一一照应。山中,存有若干以隐士自居的人物,对着凤凰卫视或陕西卫视的摄像机镜头讨论隐居之道,语调和面目就有些可疑。山中寻幽人美景而不遇,不遇,我就在旅行车上埋头写短信、发牢骚。

唐代,杜甫在山下的民间苦吟痛呼,李白在云间高蹈远游。王维折中于民间、云间——在山中,没有那么入世也没有那么高寒。他知道自身饱含人间烟火气,需要用写诗参禅来反对世俗味——如果知道后人称其为“诗佛”,他一定哈哈大笑。王维,这样一个在海拔高度比较合适的山中生活的人,让我这样一个俗人也从中感受到被淘洗、净化、转化的可能性——我在上海的楼群间生活如在山中,想想辋川,是必要的事情。我站在西安遥望长安,想想林叟、樵夫、浣女、一个若隐若现的诗人,是美好的事情。

在美国,默温写下了《导师》:“在树林间碰到正钓鱼的老友/ 我提了一个问题/ 他说等一会儿// 鱼在深溪里跳跃/ 鱼线一动不动/ 我耐心等待回答/ 这是个关于太阳/以及我应去的地方等等事情的问题// 它从我手心滑走/ 像一捧清水钻入溪流/ 远去/ 我伫立直到夜幕降临/ 再也想不起要问的问题/ 但我清楚他的鱼线没有鱼钩/ 我也明白将与他共进野餐。”让我想到王维的《酬张少府》:“晚年惟好静,万事不关心。自顾无长策,空知返旧林。松风吹解带,山月照弹琴。君问穷通理,渔歌入浦深。”两首诗意境奇似。结尾处,两个人都把“我”、张少府带来的关于“太阳”“穷通”之类的问题和道理,化解于树林、溪流、渔歌之中了——野外,是一个大脸的、胡须稠密、泉水和鱼儿喋喋不休的导师吧?

默温另外一首代表作《又一个梦》:“我踏上了山中落叶缤纷的小路/ 我渐渐看不清了,然后我完全消失/ 群峰之上是夏天”。个体的“我”完全消失于山中万象,从而获得了超脱和开阔,像王维坐在终南山和佛经里渐渐看不清了长安、消除了不安。

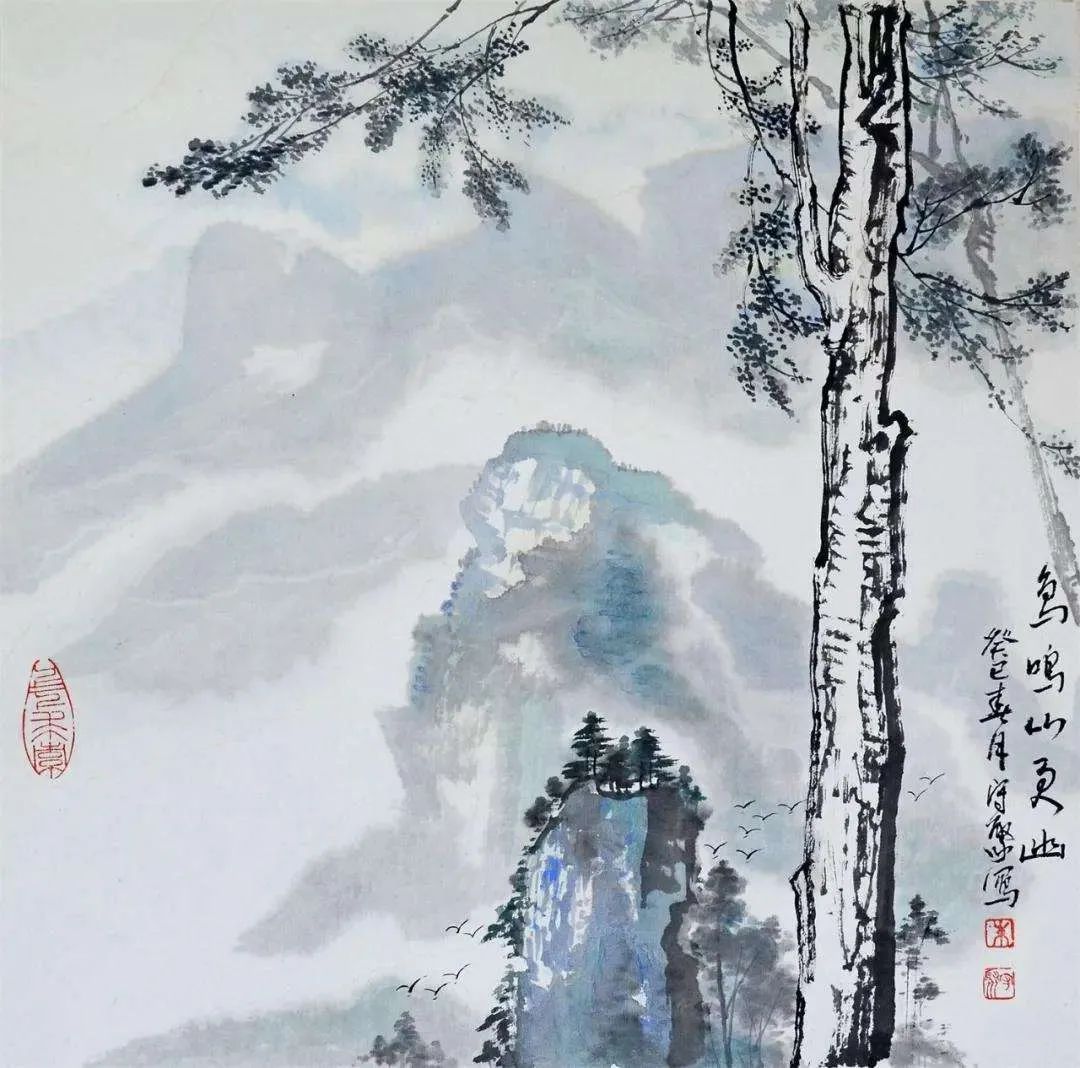

诗人、小说家沃伦的《世事沧桑话鸟鸣》,同样让我想到王维,“那是一只鸟在晚上鸣叫,认不出是什么鸟/ 当我从泉边取水回来,走过满是石头的牧场,/ 我站得那么静,头上的天空和木桶里的天空一样静。// 多少年过去,多少地方多少脸都淡漠了,有的人己谢世/ 而我站在远方,夜那么静,我终于肯定/ 我最怀念的,不是那些终将消逝的事物,/ 而是鸟鸣时的那种宁静。”让我想到“月出惊山鸟”“鸟鸣山更幽”。

朱守聚 《鸟鸣山更幽》

《竹里馆》:“长久在幽暗竹林里静坐,/ 一个清瘦的人,易混同于清高的竹子,/ 孤独使你不孤独了。风吹你,竹绿欲上青衫来。/ 琴声、长啸交响,被哗哗啦啦的涧水洗净、/ 压低音量。没有人迹的地方,才可能浮现神迹;/ 拒绝惊堂木的岁月里,有月出/ 给你和山鸟以惊喜——看呵,月亮真的出来了!/ 一千竿竹子模仿千手佛,蘸着月色/ 抄写出一地月白的佛经、影子……”

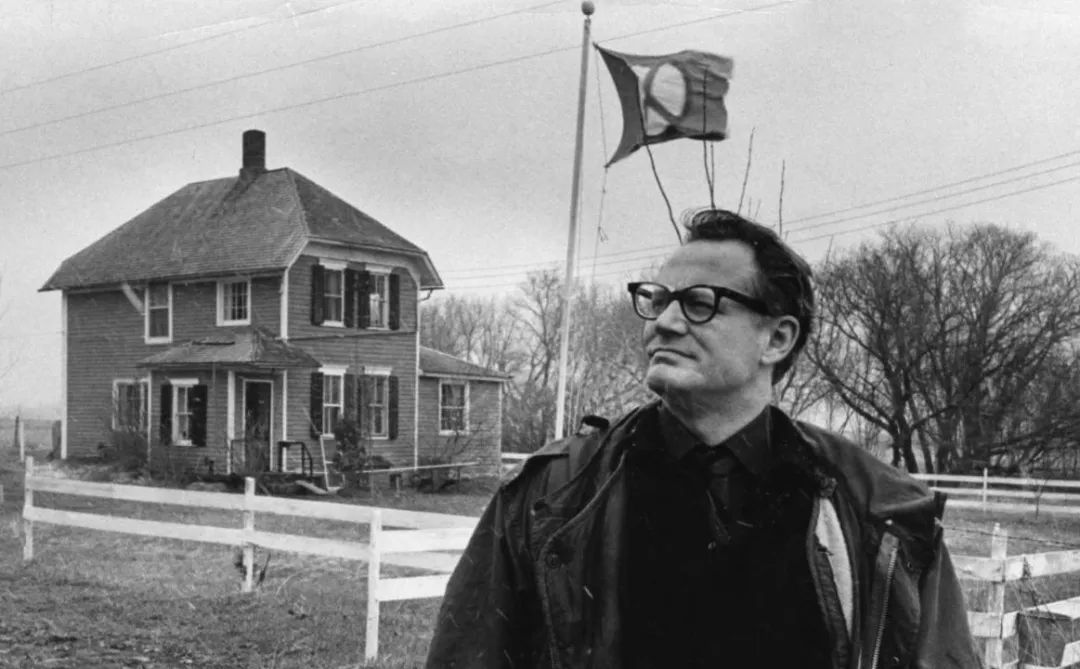

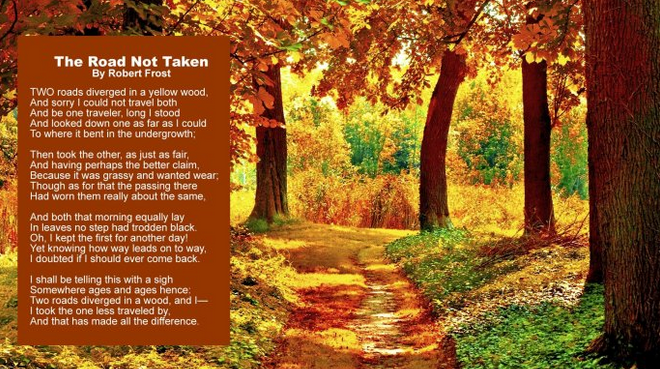

罗伯特·弗罗斯特也读过陶渊明、王维。当然,他本身就是一个农夫,长期生活在乡下农场。他没有中国隐逸诗人字里行间的失意失落之感,一开始就在野外——他就是野外。

中国古代诗人的简历,大致上可以浓缩为四个字:仕、失、诗、史——初心在于仕途、立功;失意、失败之后才进入山水之间拯救自我,写诗;反而意外获得那些官场成功人物所不具有的文名美誉,进入史册。歪打正着,曲径通幽。

弗罗斯特没有这么曲折,直接在星空下生活、吟诵、沉思。

近年,中国,翻译弗罗斯特的人多了起来。也许当现代化进程加速的时候,我们回头一看,弗罗斯特仍然站在原地、站在城市与乡村的过渡地带,嘲谑地看着我们然后温情地呼喊。他被美国诗歌史认为是一个传统写作向现代写作过渡的诗人。但过渡中的人最有力——看,那在河流中间俯身划动小船的人!

喜欢弗罗斯特低头站在田野里的一张黑白照片。他应该站在这样的位置,像周围已经结果了的庄稼一样低垂头颅。这个泥土气十足的诗人,领带松松垮垮垂在脖子下,像庄稼叶子。表情模糊,就像我分辨不出照片中他周围的庄稼到底是谷子还是小麦。他身后地平线上的森林、草坡一望无际。他说:“我这辈子从来没用过桌子。我也从来没有用于写作的房间。”他的诗歌大多是垫着鞋底、靠着窗台、趴在田埂上写的。他有那么多农活要做。他的农具有锄头、锹、手推车、斧头、收割机、水桶……占满一个大房间。

庞德在附近一座城市里,每礼拜用一个下午与诗人们聚会。他曾向弗罗斯特发出邀请:“来吧!”弗罗斯特好奇,在电话里问庞德:“你们聚会都干些什么?”庞德说:“改写别人的诗。”弗罗斯特说:“为什么?”他说:“要把诗里的水挤出来。”弗罗斯特一听就笑起来:“这听起来……有点像是室内游戏。”此后,庞德就再也没有邀请这个乡下人参加“室内游戏”了。弗罗斯特喜欢露天活动,喜欢让泉水哗哗啦啦直接、充分地流到苹果、冬瓜和诗行里去。

读读《牧场》吧:“我要出去打扫牧场的水泉,/ 我去只把落叶搂一搂干净,/ (也许,还要等到泉水澄清)/ 不会去太久的——你也来吧。/ 我要出去牵那一头小牛犊,/ 它在它妈妈身边是那么小,/ 妈妈舔它时它立都立不牢。/ 不会去太久的——你也来吧。”他是在邀请我到他诗篇中的牧场里去。句子明净。他是现实主义者,“现实主义者有两种。一种,带有大量泥垢的马铃薯,以表明那是真实的马铃薯;而另一种,洗干净了的马铃薯”。他倾向于做第二种现实主义者。他有能力在干净的、饱含水分的马铃薯上为我们复原一个广大的牧场。

作为一个同样在乡村星空下长大的人,我感觉他比庞德亲切。黑白照片中的黑、白,像他牵着一匹马驻足凝视过的树林边的夜色、雪,让我想起唐朝刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》中“风雪夜归人”所承载的雪和夜。我也曾经提一盏灯笼咯吱咯吱在雪地里随着祖父追赶兔子。弗罗斯特喜欢走“一条未走的路”,在树林中面对两个方向迟疑不决,我也屡屡在两条小街、两个人、两种命运的交叉处徘徊犹豫,“我选择了其中人迹稀少的一途,/ 这就造成了此后的全部差异”,但也由此逐步形成自己的立场、世界观和个人史。

弗罗斯特和我祖父都有马,而我只有一辆汽车,穿过各自的雪夜。我在洗车过程中常常想起童年时代看祖父洗马的情景:顺着马的鬃毛从前身向后身洗刷,一缕鬃毛一缕鬃毛地洗刷:蹲下身子抱着马蹄,洗,刷;马微微闭着眼睛,站着,一动不动,像老情人接受爱抚时闭着眼睛一动不动,尾巴垂在臀部,像粗大的辫子微微在风里摇摆……我想,弗罗斯特洗马的情景也是这样吧?这样想着,我洗车的动作里就有了蜜意柔情。车灯关闭着,一动不动,但它缺一条尾巴或者粗大的辫子。弗罗斯特、祖父醉酒之后骑马横穿苹果园里无数红苹果也能安全到家,而我喝酒之后,只能找人代驾这匹喝汽油的马,穿过红灯变幻的街道。我和弗罗斯特、祖父,差距巨大,市民与农夫的路线差异巨大。

在上海,一辆汽车往往难以或不愿踏上“人迹稀少的一途”。我的方向、目的地与他人的方向、目的地往往因雷同而冲突——车身伤痕累累。一本弗罗斯特的诗集,有着汽车修理厂的形状?人迹稀少的野外,才是一个写作者的文本、身体和内心的归宿。弗罗斯特在纸上为自己通往墓地的路就修得很别致,一路得到了四次普利策文学奖,马蹄声从牧场响到了城市和全世界,穿过了八十九年光阴——墓志铭:“我和这世界有过情人般的争吵。”独立、温情而又智慧。

目前,我也开始在自家阳台上种蔬菜了。阳台是野外的一个模型。当然,我的农具比弗罗斯特少,只有一把小铲子、一个喷水壶、两袋合成的有机肥料。在阳台上弯下腰来劳作,就似乎听到弗罗斯特在我身后说:“你也来了。”当然,我的诗,也远远没有像他写得那样开阔、蜿蜒、起伏、泉水喧哗,如田野。

阳台与野外田园的差异,巨大。

华莱士·史蒂文斯称自己是“中国贤哲们的学生”。他学习诗歌写作的教材之一是《唐诗三百首》(英译名为《群玉山头》)。

史蒂文斯的简历,比王维、弗罗斯特都要洋气一些:生于宾夕法尼亚州,哈佛毕业,做了十几年律师后,进入康涅狄格州的一个意外事故保险公司工作,出任副总,恪尽职守,在保险柜旁边工作直到退休、去世。

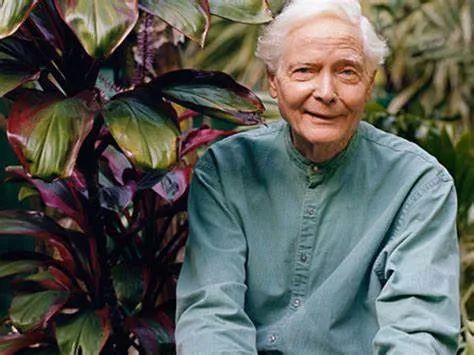

华莱士·史蒂文斯

他似乎并无野外经历,也没有多少人知道他在写作。直到因癌症到来而不得已出版了全部诗作,才引起美国诗界的巨大震动,那年,一九五四年,他已经七十五岁了。一年后他告别世界,进入诗史,被誉为“诗人中的诗人”“中国式的诗人”——充满野外气息的诗人。

史蒂文斯终生都在远离纽约和文学圈的康州小镇生活。他把写作看成私事。他的想象力始终指向野外:“在每个诗人身上都有一点儿农民气。”他用是否“有一点儿农民气”来识别诗人,像验钞机(这一比喻似乎远离了农民气)检验一张纸的真伪。而我周围,众多诗人的形态、语调、表情、体味,都与土地、庄稼、牛粪、露水没有一点联系了,商人气息盎然(再一次让我想起验钞机——我商品气息盎然?)。我们在文字中表达挫折,是为了通向更大面值的存折。词语在复制、流通中,模仿出纸币上五元左右的山水景色,而无力趋近一片树叶。史蒂文斯,意外事故保险公司副总裁,这是一份距离纸币很近的职业——成为一个诗人,似乎也是一个意外、一个事故。

在小镇上,史蒂文斯计算、思考、观察、写作并保持农民气,这比山水、农业里的王维、弗罗斯特,难度可能更大。但史蒂文斯有这种能力:他在田纳西放了一个坛子(而不是放了一张保险单),他观察乌鸫有十三种方式(阅读财务报表只需要一种方式),他感兴趣于青蛙吃蝴蝶、蛇吃青蛙、猪吃蛇、人吃猪这样一个链条(而无意于副总裁控制保险公司、保险公司控制意外、意外控制事故、事故控制哈特福德市这样一个逻辑),他以一颗冬天的心来打量霜和覆雪的松枝(没有以一颗金库的心来打量经济危机),他赞颂想象力并看到“狮子,从天空跑下来饮水”(反对智力,他没有看到“美,从天空跑下来成为银元”)——

写诗,就是以农民气反抗商人气,以野外反对保险公司,以树叶反驳纸币,以泉水反省现金流——就是用一部分自己,反制另一部分自己。

我喜欢张枣等人翻译的《最高虚构笔记:史蒂文斯诗文集》一书。其中,收录了史蒂文斯的诗作、文章和散文诗般的断章集《徐缓篇》。尤爱《徐缓篇》。如:“我们所有的观念都来自大地:树=伞。”这个意外事故保险公司副总裁,说得真好、意外地好。他保险箱周围也大约种着一棵树或者撑着一把伞,来防止铜臭和事故?我书房窗外,有三棵玉兰树=三把绣着玉兰花图案的绿伞。我曾经在这些树下避雨——为我打伞的手臂,在泥土里暗绿着?我的窗台上,有一把折叠伞,这是一棵折叠的树吧——大地,跟随史蒂文斯,来到我的书房和内心了。

在一篇题为《作为阳刚诗人的青年形象》的诗学演讲中,史蒂文斯三次提到这样一句话:“诗人应当生活在一种光芒四射而多产的氛围里。”我猜测,演讲过程中,他眼前一定三次浮现出一个青年农夫的阳刚形象——生活在麦芒四射而多产的夏日氛围里。演讲厅里,史蒂文斯头顶的吊灯,是否正散发出麦芒般的光线?他说:“我是我周围的事物。”瓦雷里却在法国说:“一棵树果实的滋味,并不依赖于周围的风景。”两人的话语其实并不矛盾,前者热爱开阔,后者沉醉于独立——在开阔中独立,正是一个野外农夫“光芒四射而多产”的形象。

这位被美国诗坛视为传奇的诗人,恰恰因为他太不传奇:家室完整(没有绯闻),生活平静而富足(没有大起大落的悲欢离合),在保险公司高层工作二十年(没有偏离主流的个人形象),四十五岁出版第一本诗集(没有早慧和诗歌界的喝彩),五十八岁出版第二本诗集(没有“大师狂热症”患者的急切、焦虑、伎俩)……

这个美国人在生活和写作上都呈现一种晚熟态度,像缓慢种植庄稼的农夫,对超过十亩地以外的声望和利益并不报以妄想。自然而然。他说,“诗是祷告,在孤寂中产生作用,比如说一大早”,“诗人来到词语中像大自然来到枝条中”。这些句子,像一个孤寂的农夫,在清早来到树枝中间低声吟诵。

代表作《坛子的逸事》:“我把一只圆形的坛子/ 放在田纳西的山顶。/ 凌乱的荒野/ 围向山峰。// 荒野向坛子涌起,/ 匍匐在四周,不再荒凉。/ 圆圆的坛子置在地上。/ 高高立于空中。// 它君临四界。/ 这只灰色无釉的坛子。/ 它不曾产生鸟雀和树丛,与田纳西别的事物都不一样。”研究者发现,此处的“坛子”,灵感源于中国的瓷瓶。

史蒂文斯注重意象创造和沉思,是东、西两种诗风的交融,中国古典诗歌与老庄思想的影响若隐若现。他尤其喜欢王安石的《夜直》:“金炉香烬漏声残,翦翦轻风阵阵寒。春色恼人眠不得,月移花影上栏干。”这些都构成了通往他诗篇的秘密小径。不过他把自己语言的来龙去脉隐藏得很好,就像他在那个意外事故保险公司里把自己的诗人身份隐藏得很好一样——周围同事只知道他是一个商人,妻子也只知道他喜欢诗歌而已,直到疾病使他在美国诗坛上终于隐藏不下去了,大家才发现:这个工商时代里潜伏着一个“光芒四射而多产”的农民。

他的光线也折射到了中国。

热爱、翻译史蒂文斯的中国诗人张枣,代表作《镜中》有一个著名的句子:“只要想起一生中后悔的事/ 梅花便落满了南山。”写诗、成名、漫游、喝酒、失眠、修习禅宗、当两个儿子的父亲、研究广播体操和兵器,一个徐缓而悠然的人,一个似乎缺乏野心的写作者,一个与史蒂文斯、里尔克、特朗斯特罗姆等等异国前辈心灵相通的中国诗人——张枣。我看到过他青年时代在德国一个牧场上微笑的照片,头发卷着,身边两匹马的鬃毛也被风吹卷着。彩色照片中的张枣,似乎也正处于“一种光芒四射而多产的氛围”里。二〇一〇年,他因病离开这个世界,像南山梅花中的一朵,落了下来。爱、后悔、生活、远游、写作、死亡,一切都自然而然。

最终,我们都要归于野外、农业。在此之前,应该通过农民气的文字,来与土地建立一种持久、深切的关系,像我故乡中原的一种风俗“暖坟”——在死者入土之前,由亲人在刚挖掘出的新鲜墓穴里点燃柴火,使泥土升温……

1

未完待续

原载于《世界文学》2015年第1期,责任编辑:高兴。

版权所有,如需转载请在后台留言。

世界多变而恒永

文学孤独却自由

责编:文娟 校对:博闻

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com