众家言说|汗漫:汉英之间:在野外(下)

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

野外的人,才可能成为诗人。诗,在野外。中国《诗经》“风”“雅”“颂”三部分,真正的诗神,在“风”——野外的风。

汉英之间:在野外

汗漫

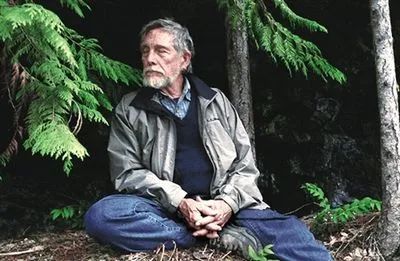

现在,我把美国当代诗人加里·斯奈德与中国唐代诗僧寒山,放在一起来谈。

寒山,在浙江天台山中隐居、劳动、写作。本名已经遗失,因周遭山寒地偏,后人称其为“寒山”——“爱事物的存在甚于爱事物的本身”(曼德尔施塔姆)。寒山诗风直白而隐含禅意,明代传入日本,对俳句的产生有大影响。二十世纪初,胡适、郑振铎又从寒山的口语白话中获得启示,以催生新诗的萌发、尝试。

列身于“垮掉的一代”的斯奈德,读到唐诗,读到白居易、杜甫、王维,尤其是读到寒山,内心震撼。寒山诗歌中人与自然的相遇、融合、欢洽,意象的朴素、清新、含蓄,对充满了焦虑、垮掉之感的斯奈德们,指出了一个精神出口。

一九五六年至一九六九年,斯奈德来到了距离中国天台山最近的日本修习禅宗。直到一九八四年才获准进入刚刚开放的中国大陆,访问寒山足迹。他的两任妻子都是日本血统,大约有着俳句般的美,近似于唐诗的美。他翻译了数十首寒山的诗,如:“可笑寒山道,而无车马踪。联溪难记曲,叠嶂不知重。泣露千般草,吟风一样松。此时迷径外,形问影何从。”“欲得安身处,寒山可长保。微风吹幽松,近听声愈好。下有斑白人,喃喃读黄老。十年归不得,忘却来时道。”“一住寒山万事休,更无杂念挂心头。闲于石壁题诗句,任运还同不系舟。”在美国诗歌界产生巨大影响。

寒山衣袍破烂、长发飞扬、埋头耕作、迎风吟诵的形象,与垮掉派、披头士的形象契合为一,使戴着耳环的斯奈德下决心走与寒山类似的生活与写作之路。七十年代起定居于酷似天台山的加州内华达山中,造屋,耕种,养殖,捕猎,登山,坐禅,写诗,成为当代美国的寒山。

我喜欢他的以下诗句:“我想我该坐在帘子后边/ 歌唱:凝望残月迟迟升起/ ……像早年我当瞭望员的时候,/ 把金牛座/ 当作取暖的火。”“解开你的罩衫/ 我冰凉的手/ 在你胸脯上暖着/ 你一边笑一边发抖/ 在烧热的铁炉边/ 剥大蒜/……”“户外:夜色中的冰冷和晴朗。/ 我曾经一边笑一边亲吻,心想,/ 钻到被窝里多么舒服啊——/ 让他们睡吧;这下我才能去猎场。/ 刀刃锋利,毛发直竖/ 走在一块块圆石上/ 渴望尝到雪。”“宽广啊,足够你眺望/ 辽阔啊,足够你走动/ 毫无修饰啊,足够你为人坦诚/ 棘手啊,足够你变得坚强/ 碧绿啊,足够你活下去/ 古老啊,足够你梦想”……

从斯奈德的诗句,可以读出寒山语调中的自嘲、欢欣、物质的疏远、精神的登临。在断电凝冰的山中,斯奈德完成了自己农夫、隐士、修行者、诗人、丈夫、父亲等等角色组成的个人形象。一个在现代生活中垮掉了的美国人,以一个唐代诗僧为镜,于寒山野水间重组自我、更新生命,并成为大自然的一部分——这是充分强调“自我与他者之间存在边界”的西方宗教所不能给予的圆融与安详。幼年,当他咨询牧师“家里死去的小牛能上天堂吗”这一问题而得到否定的回答,他的内心就开始偏移,直到中年,与强调“众生平等、天人合一”的东方佛教、禅宗相遇,与寒山成为隔代知己,他才完成了自我救赎。佛教徒寄希望于来世的理念,使得一头小牛、一个人的死亡并不可怕,甚至成为某种变化的转机与契机。而山区僻静之地的生活也使得这一契机转机提前到来:那么宁静、辽远,像长眠。

加里·斯奈德之外,美国东部阿巴拉岐山中,也隐居着一群类似的当代诗人群体:查尔斯·怀特、拉斯卡、彭达维斯……他们认为,阿巴拉岐山与中国华南群山地貌、植被极其相似,有利于以庄子、陶渊明、王维、李白、寒山等中国古代诗人为师。他们饮酒,悟道,漫游,写作题材大都是山水、放逐、还乡——他们在书写美国的田园诗,与独居内华达山中的加里·斯奈德遥相呼应。当纵欲滥情的物质化生活通向困境、绝境的时候,他们发现:中国唐代以前的生活是那样留白、节制、隐忍、自然,唐诗是那样美好、感人!

“八年前的五月/ 晚上,我们漫步在俄勒岗/ 一个花园的樱花树下/ 那时我想要的一切/ 现在已经忘记,除了你。/ 在这夜色里/ 在古都的花园/ 我感到了幽灵的颤动/ 我记起你沁凉的胴体/ 在一件棉织的夏裙下裸露。”这是我最喜欢的加里·斯奈德的一首诗《禅寺春夜》。

八十多岁的斯奈德,如今依然在山中生活。他知道,多年前自家死去的那一头小牛以及中国的一个诗僧都在天堂里了,星星般,闪烁。

亨利·戴维·梭罗自称是一个“劣等诗人”,但却用散文完成了一首伟大的诗意长卷《瓦尔登湖》。正是这样一种不分行的长诗,使当代许多中国诗人转向,投身于不分行的写作,比如徐迟(他也是《瓦尔登湖》的翻译者)、苇岸,继而影响了中国文学局部地区的风貌。

其实,梭罗的风格就是一个诗人应有的风格——一个自然主义者,具有无政府主义倾向,对野外的兴趣比街道、市政厅一类建筑的兴趣大,像先秦的庄子,像终南山时期的王维。

梭罗曾任职土地勘测员,这为他一八四五年去距离康科德两英里的瓦尔登湖畔隐居两年,并在一八五四年完成《瓦尔登湖》建立契机——他在勘测土地的过程中,或许在望镜里无意间看到了远处的湖光山色。

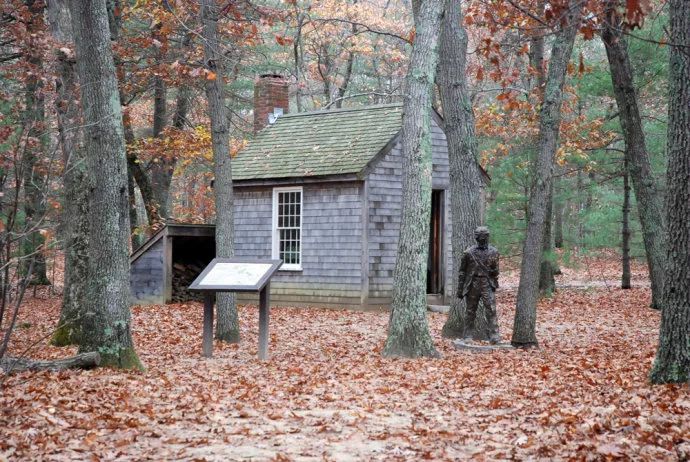

一八四五年,已经有了铅笔专利并完全能以此赢利谋生的梭罗,手持斧头来到寂静无人的瓦尔登湖畔。瓦尔登湖周围若干平方公里内居民眼中的这个闯入者,自己动手建造出了尽量不要家具的小木屋,开掘出一小块土地来种豆子、萝卜、玉米、土豆,去湖上钓鱼……

在瓦尔登湖,梭罗实验一种简单、自在、独立、低成本、对自然环境没有伤害的最低成本的生活,避免使自己成为“工具的工具”,把剩余时间留给观察、思考、写作,“面对生活的基本事实,看是否能学到生活要教育的东西,免得临死发现根本没有生活过”。他甚至在书中完整列出了在瓦尔登湖生活的收入支出表,若干日用品名称和价格分行排列,像一首短诗,用美分押韵。

他锄地,“一只麻雀飞来停落在肩上。我觉得佩戴任何肩章,都比不上这一刻的光荣”。他只占用一小片土地耕种,“让更多草地和森林里生长的植物周而复始地年年枯萎,为遥远的将来准备沃土”。他步行,去周围村庄、城市游历,对路边市场上那些埋头挣车票钱的人充满怜惜,因为等他们终于有钱可以买票进站出行的时候,梭罗已走到目的地,并在一步一步的行动中感受到自身的存在。他每天很早就和瓦尔登湖一起醒来,“我虽没有助日出一臂之力,可不要怀疑,在日出之前出现是最重要的事了”。在湖边,他可以和猫头鹰对视一个下午,“猫头鹰眼皮间只开一条小缝,它和我保持了一个半岛形的关系。它极力想知道我是谁,一个朦胧的物体?或者是一粒尘埃?”他曾经与一尾会哈哈大笑的鱼在湖上对峙,像在下一盘棋。他也喜欢隔着湖来与对岸的人谈话——这样比较远的距离,可以使两个人谈一些比较大的话题……

瓦尔登湖

在两年的瓦尔登湖生活中,“时间是我垂钓的溪流。我喝溪水,看到它那沙底多么浅啊,汩汩流水逝去了,永恒留了下来。我愿饮得更深。在天空中打鱼,天空底层里充满石子似的星星。我不能数出‘一’来”。显然,《瓦尔登湖》是一本倡导减法的书,减去不必要的物质欲望的浑浊,来沉淀出可以看见沙底、石子的溪流般的灵魂——读这本充满了众多诗性、知性句子的书,如同“在天空中打鱼”,我无法从星星似的语言中数出哪是一、哪是二。一本星空灿烂、湖光灿烂的书,启示我以及众多中国当代读者,思考、建立一种“个人的完整性”,像瓦尔登湖的四季万物一样充满完整性,开阔、平和、包容、健全有力。

冬天,瓦尔登湖结冰,梭罗在冰面上凿洞、放下铅垂、测量不同方位的湖水深度,得出一个结论:湖面最长、最宽的两条直线的交叉处,恰是湖水最深的地方!他也由此将铅垂放置到人心中来——在“特殊的日常行为”(个性)与“生活潮流组成的集合体”(共性)的长、宽这“两条直线的交叉点,便是一个人性格的最高峰与最深处了”,由此,梭罗判断:“我们只要知道一个人河岸的走向和他四周的环境,便可以知道他的深度和隐藏着的底奥了。”梭罗的身体应该与瓦尔登湖保持了对称,四肢回应着湖岸的走向和四周的环境。

对于瓦尔登湖而言,梭罗不像一个游客蜻蜓点水掠过,也不像当地原住民一样淡漠。他观察、理解、热爱、盛载起这一座湖,甚至像工程师一样清晰追溯、记录了一八四五年到一八五四年每年湖水结冰、开冻的具体时间。曾经有人质疑,梭罗为什么在湖边只待了两年而不是一生,由此怀疑梭罗的诚意。我理解:梭罗并不是要做一个隐士,他对影响社会变革怀有责任感并具实践能力,比如,离开瓦尔登湖后写出政治论文《论公民的不服从的权利》。他并不想独善其身,而是在表达“不服从”的个人意志中获得完整性。他也不把“在瓦尔登湖独自生活”作为通向完整性的唯一途径——

梭罗自身已经成为瓦尔登湖。他隐居于自我之中。

仿建的梭罗小木屋

《瓦尔登湖》中数次出现孔子、孟子的话。我猜想:瓦尔登湖水的来源之一就是东风、东方之风吹来的积雨云?仁义、博爱的素白云朵翻山越岭,翻译成了救赎、宽赦的湛蓝湖水。正是因为这种跨越地域、时代的人性的相通、融汇,使我在九十年代读到这本书时如逢知己、如逢陶渊明——这个同样埋头种豆、抬眼看山、担心霜降影响了庄稼、对邻居的来访充满喜悦的魏晋时代的幽居者,于东篱下、菊花旁悠然达成自身的完整性;如逢王维——他在终南山里“隔水问樵夫”,寻找可以安放身体和内心的一个茅屋、一个夜晚。

梭罗说:“这本书里‘我’字用得特别多。其实,无论什么书都是第一人称在发言……简单而诚恳地写自己的生活,写得好像是从远方寄给亲人。”在“我们”的包围中寻找“我”,确立属于自己的“第一人称”,“简单”,“诚恳”——写作乃至做人,莫不如此。

《瓦尔登湖》在梭罗四十五岁去世后,渐渐引人注目。瓦尔登湖也像他的遗物一样开始引人注目。这一“从远方寄给亲人”的精神礼物,在美国引发出“自然文学”这一流派,产生出一系列梭罗式的代表作家,例如李奥帕德(写出《沙乡年鉴》,记录他在沙乡农场十几年的乡土生活)、E.B.怀特(写出《人各有异》,是他缅因农场五年生活的笔记)等等。

我也是梭罗的隐秘收信者之一,但读得不够深、不够好,或许是我在电风扇而不是野风的吹拂下来读信的缘故吧。

E.B.怀特,酷似梭罗。他的散文集《人各有异》酷似《瓦尔登湖》。

又一个用散文来写诗、书写野外的人。

野外的人,才可能成为诗人。诗,在野外。中国《诗经》“风”“雅”“颂”三部分,真正的诗神,在“风”——野外的风。

怀特,显然也喜欢野风而不喜欢电风扇。这个《纽约客》杂志奠基者之一、散文作家,在一九三八年冬天突然辞职、转身,跑到了缅因州的咸水农场,开始了一个农场主的新生活,同时以文字来记录所为所思,形成《人各有异》一书,一九四二年出版。

怀特这一“转身”,与中国唐代王维转身从长安隐居终南山,差异不小——王维的转身,有些被动。大多数中国文人的转身都有些无奈、被动。怀特是主动转身,与梭罗相似,试图在野外摆脱《纽约客》所要求的公共的“我们”,回到个人的“我”,建立自己作为一个知识分子和农夫的双重身份,并由此获得独立、和缓、诚恳的语调和存在。

在咸水农场,怀特养鸡、喂猪、牧羊、挤牛奶,种植苹果、南瓜、西葫芦、土豆、牛甜菜,猎杀豪猪、老鼠,捕捞鳕鱼、鲭鱼、锯隆头鱼,开车送小儿子上学,去市场销售农产品,以“在镇上的飞机望哨值班并发现苍鹭一只”的形式参与第二次世界大战。他把大量时间和体力投入无限的农事活动,享受到了辛苦、愉悦和成就感。他在午后、雨天或夜晚写作——显然,这种散漫的生活方式适宜写随笔,随着笔走,走到哪里,哪里都有充满意味和惊奇的事物在等待被发现和叙述。

怀特认为,最好的写作是从那些事业、职业、刑期中挤出时间的人来做的,“作家四十岁以前做些其他事情如磨镜片啦、勘察荒野啦,写出传世之作的机会才会多一些”。时光证明,怀特“转身”,进入野外,对于奠定他在文学史上的地位具有决定性的意义——咸水农场因怀特而与瓦尔登湖一起,成为可以相提并论的两个著名地址。与梭罗相同的是,怀特也给我带来关于大自然的感动和启示;与梭罗不同的是,怀特的文字更为放松、天真、趣味盎然。摘抄若干,并记录我的读后感:

——“一个人改变了追求,不大可能就此生出新人的气质或面貌。我踌躇再三,才壮起胆子,伫立在一片清新的玉米田里。”而我的面目在陈旧中日显苍老,即使改变日常轨道去追求一个年轻的女孩也是徒劳。

——“第一次带奶牛去牧场,恍如第一次带女孩子上剧场——窘迫而又得意。”第一次开车上班的感觉也是如此,但我的汽车没有乳房,因为我供职的单位不是牧场和剧场。

——“开车送小儿子去学校,见一只猫在田野里捕鼠,遂想:一个孩子即便能脱口背出乘法口诀表,但距离捕捉到他的第一只老鼠还有很多年呢。”我开车送儿子去上海浦东机场的路上,有猫一般的工人们在高速公路两侧的建筑物上攀援、“捕鼠”,儿子在某大学经济学系里练习数年之后也能够获得针对“经济之鼠”的敏锐捕捉技能?他不知道怀特和咸水农场。

——“诗歌是热烈的,热烈的东西不能长。勤快之于诗人,正如不诚实之于簿记员。很少有诗人乐意等待十月怀胎,他们要早产,然后把婴儿送进恒温箱。”我写短诗。但我的写作还不够缓慢、自然,要向孕妇的慵懒气质学习。

——“一位大地之友系上专用领带后,就不知该去哪儿了。”我走出会场就摘下领带,即使那不是一条专用领带,但也使我的喉咙挤逼变形出公共的、“我们”的语调。用办公室窗台上的花盆,纪念锦绣大地。

——“我添置的第一个物件是挤奶凳,旧的,手工制作,只有正派人屁股下的坐姿才能将凳子打磨得如此光滑。”我看看自己办公室里的沙发,牛皮,不知道有多少人坐过。当代人的狡猾无处不在:用弹性很好、没有痕迹的皮沙发,模糊了正派人与非正派人坐姿的不同。我猜想,怀特也骑过农场里的牛背吧?我坐在牛皮沙发上吹牛皮,与怀特骑在牛背上看风景,视野、心态、后果都差异巨大……

在咸水农场,怀特获得了自己的坐姿、立场,这与年长他八十余年的精神导师梭罗有关。在《人各有异》这本书的序言里,他说:“我一直追求单数第一人称。”与梭罗的话同出一辙。他们同道,在同一条道路上留下文字作为辙迹。

怀特曾开车去拜访瓦尔登湖,“感觉道路借助轮胎、弹簧、减震垫进入我的身体。我难道不能同样与大地息息相通?我身体的一部分难道不是形如花叶和青菜?——一个人拥有无尽的马力,然而部分又是花叶青菜”。

马的力量,花叶青菜的力量,只能在野外获得。

用散文家苇岸这一个梭罗“远方来信”的中国收信人,收束本篇。

上世纪九十年代,诗人苇岸在海子的介绍下读到《瓦尔登湖》,发现:散文也可以完成一种诗意的习作,也可以成为通往美、善、正义的一条散放、自然的道路。于是,他从诗歌转向散文写作,从北京转向郊外的故乡昌平小镇,并在行为方式上统一于梭罗的土地伦理:素食,教书,热爱与燕山脚下土地同色的毛驴、兔子、麻雀,与田野里劳作的农民打招呼时对自己处于悠闲状态感到羞愧,对工业化社会充满质疑,试图放弃冰箱和其他电器,向往王维们的时代,以审美而非功利的眼光看待山水和生活,热爱与梭罗类似的作家李奥帕德、雅姆、斯奈德,圣徒般自省、律己、爱、写作……

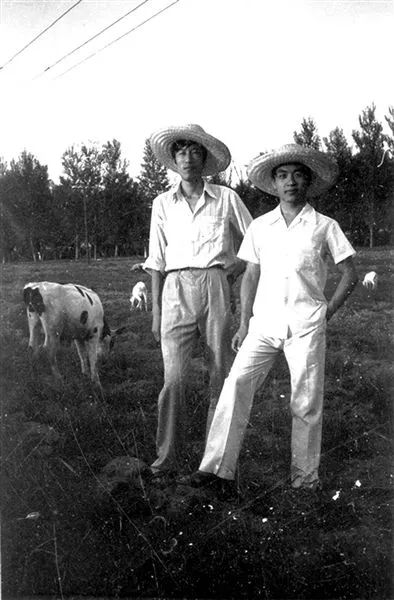

苇岸(左)

之后,苇岸有了一本装帧简单的薄薄的散文集《大地上的事情》,成为中国当代散文实验的里程碑,启示了“新散文”“大散文”等散文观念和实践的出现。这本书也是我开始散文写作的对标物之一,并从中感受到与《瓦尔登湖》相一致的精神质地——在赓续汉语感性传统的同时,使文字显现出一个观察者、沉思者的存在——英语的理性力量波及了这个“象形的人”的身体。

但癌症过早结束了这个文品、人格高度统一者的生命。像梭罗一样早亡,终年三十九岁,一九九九年。古人云:“察见渊鱼者不祥。”梭罗、苇岸,或许都因为对人性深渊中的鱼观察得过于明晰,而遭遇不祥。苇岸,梭罗,两个大地之子回到了泥土,应该得到广阔的怜惜,在墓地周围迅速获得青草、野花和暖意。“我们需要野外来营养”(梭罗)。最终,我们每个人也都将腐朽,去营养那被攫取、污染的旷野,赎时代“进步”所带来的种种罪,形成与大地起伏一致的完整性。

在笼罩中国各个城市的雾霾里,在采石场的机器声淹没鸟鸣的年代里,在来历不明的食品侵蚀肠胃的生活里,在文字脱离灵魂而成为进入名利场、市场的宽广门径的当下,读苇岸文字,暂时进入他所记录的野外,是清新、温暖而感伤的事情:能够展开旗帜的风,从早晨就刮起来了。阳光是银色的,但我能够察觉得出,光线正在向带有温度的谷色过渡。天空已经微微泛蓝,它为将要到来的积云准备好了圆形舞台。(《一九九八·二十四节气·立春》)

每次新月出现,只要你注意,你会在它附近看到一颗亮星。有时它们挨得很近,它们各自的位置,身处的背景,密切的情形,都让我将它们看做大海上的船与撑船人。(《大地上的事情》)

望着越江而过的一只鸟或一块云,我很自卑。我想得很远,我相信像人类的许多梦想在漫长的历史上逐渐实现那样,总有一天人类会共同拥有一个北方和南方,共同拥有一个东方和西方。那时,人们走在大陆上,如同走在自己的院子里一样。(《美丽的嘉荫》)

鸟巢是鸟的建筑。和我们盖房子不同,鸟筑巢不是为定居。鸟只在繁殖期筑巢……这是一种世间平安和幸福的象征。(《鸟的建筑》)这样的文字干净、美好,这样的灵魂与万物生息与共,属于汉语,生发于中国作家的笔下,是我的幸福和光荣。但这些文字与英语有关,像我们的佛经与梵语有关一样。正是在向世界敞开而非自闭的姿态中,汉语嬗变着容颜和风情——一代一代的汉语写作者,担当起语言的使命,从唐玄奘,到苇岸。

上引关于立春的文字,系苇岸生病之后所作。他在以永别的心情来写作。自一九九八年二月开始,苇岸在每个节气到来那一天的上午九点,在昌平一块田野里的某个固定位置,朝着同一方位拍摄一张照片,并简短记录此时的气候物象和个人感受。一九九八年十月动笔,但《一九九八·二十四节气》只表达了六个节气,苇岸就消失在那个“固定的位置”周围的田野里了,或者说,他重现在昌平的谷色和鸟叫里了。

在我内心某个固定的位置,有苇岸存在,这使我放任放诞的生活有了节制和自律的可能。从文字,到行为,他都将是我的永远停留于三十九岁的一位兄长、一种尺度。

我,一个沉溺于世俗生活并用业余写作来纠正自我的人,喜欢罗伯特·勃莱的写作准则:“恪守诗的训诫包括研究艺术、经历坎坷以及保持蛙皮的湿润。”他听到了我没有听到的“潜鸟的叫声”。目前,我远离“蛙皮湿润”的野外,只能依赖有野外气息的文字来支援内心。

当然,在夜晚,我可以进入一张地广人稀的白纸,追赶陶渊明、王维、斯奈德、弗罗斯特、梭罗、怀特、苇岸这些汉英之间的人们,手握一支笔——

但,它很可能是一杆没有子弹的小猎枪、一把生锈了的小斧头、一根有些发潮的火柴……

原载于《世界文学》2015年第1期,责任编辑:高兴。

版权所有,如需转载请在后台留言。

世界多变而恒永

文学孤独却自由

责编:文娟 校对:博闻

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com