2020年正值俄苏文学翻译家、学者叶水夫先生百年诞辰之际,我们在此整理推送《世界文学》编辑部主任、《外国文学动态研究》主编苏玲女士在“纪念叶水夫先生百年诞辰学术座谈会”上的发言,文中历数了水夫先生与他曾任主编的《世界文学》杂志之间悠久的渊源。他倾注在外国文学编辑、翻译与研究事业上的毕生心血对我们这些后辈而言,可谓无尽的鞭策与鼓励。同辑推出的还有叶水夫先生1990年在联合国教科文组织与国际译联联席会议上的发言《世界文学形成中的中国文学翻译工作》,希望用这两篇相隔三十年的发言稿作为呼应,纪念水夫先生。

非常感谢宁波大学的邀请,在美丽的宁海,在叶水夫先生的故乡,感受这座历史名城迤逦的风光和深厚的文化底蕴,共同回顾和怀念我们尊敬的领导和学术上的前辈叶水夫先生。

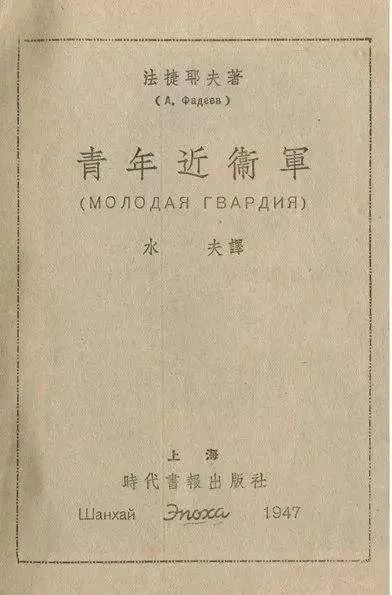

水夫先生是新中国对外文化交流的重要代表,是我国外国文学翻译和研究的杰出领导者、组织者,也是外国文学编辑和出版事业的奠基人之一。他翻译的《青年近卫军》影响了千千万万胸怀理想、追求进步的中国青年,为建立民族独立和富强的中国传递了革命之火;水夫先生更是新中国文化战线上一位杰出的领导者和组织者,中国对外友好协会、中国外国文学学会、中国社会科学院外国文学研究所,他的工作所到之处,都留下了他辛勤的汗水和深深的情感,成为中国文化事业上重要的一环。我来自水夫先生曾经工作过的单位,曾不止一次受到先生亲切的教诲,这是我一生中的幸运。他不仅博学勤勉,而且和蔼可亲、幽默风趣,对后学十分提携鼓励,他亲自主编的三卷本《苏联文学史》曾收入了我的一篇作家论,对我这样一个刚刚在科研工作上起步的年轻人,真是一种莫大的鼓舞,我将感念终生。

今天,作为一名编辑,我想在此简要回顾与分享我所供职的《世界文学》杂志与水夫先生的渊源,以及水夫先生对《世界文学》杂志的贡献。1954年,水夫先生在茅盾先生的直接影响和领导下参与了老《译文》杂志的复刊,成为复刊后正式更名为《世界文学》杂志的第一批编委。1981年至1984年,在担任外文所所长期间他亲自担任了《世界文学》杂志的主编。从1959年至2002年这四十三年间,水夫先生在《世界文学》杂志上先后十次撰文,内容涵盖了他与《世界文学》的缘起、对新中国外国文学翻译研究的总结和指导、对国际文学文化交流的期望、对俄苏文学经典作家的纪念和文学如何在新时代为中国精神文明建设服务等重大的政治和学术问题。重温这十篇文章,我们不由得对水夫先生在政治上的敏锐性和高度、在学术上的宏阔视野与科学精神产生深深的敬佩与折服。在《从一次和茅盾同志的简短谈话说起》(1993年第1期)一文中,水夫先生说自己正是在鲁迅先生和茅盾先生的共同感召下与《世界文学》建立了特殊的缘份,他说:“抗日战争爆发后,我读了《母亲》《毁灭》《铁流》等苏联早期革命小说,还读了已经停刊的《译文》杂志,同时又知道《译文》的创办人,就是我早就敬仰的鲁迅先生和茅盾同志,这使我对《译文》产生了一种特殊的感情。”

鲁迅和茅盾所标举的“五四”精神和革命文学旗帜,正是《世界文学》数十年一以贯之的办刊宗旨,也是水夫先生以自己一生的学术实践所倡导的文学精神与学术态度。《苏联和人民民主国家的文学在中国》(1959年第9期)和《世界文学形成中的中国文学翻译工作》(1990年第6期)两篇长文相隔三十年,前一篇文章是水夫先生对新中国成立初期我国对苏联、朝鲜等其他几个重要的人民民主国家文学的译介研究进行提纲挈领的回顾,后一篇文章是对改革开放新时期以来中国外国文学译介研究工作的总结。一前一后,我们不仅可以从中对我国外国文学翻译研究工作有一个整体的观照,看到我国外国文学翻译研究事业的历史进程,更能学习和体会到水夫先生对待历史与文学的客观态度与辩证立场。尤其在回顾新时期外国文学翻译研究所取得的辉煌成绩时,他不无客观冷静地指出了我们的“喜”中之“忧”,他说:“第一,宏观规划少,选题结构失去平衡,对古典与现代文学作品的选题计划重视不够。对尚无定评、仅有一定一时轰动效应的当代文学作品译得过多,对严肃文学重视不够,对通俗文学兴趣过浓。这说明需要从宏观上制定长远规划,避免盲目性。第二,除了一些世界巨匠的全集选集以及某些权威性的丛书的译文质量,由于译者和编辑们的共同努力,精雕细作质量有新的提高外,一般作品的译文质量并没有随着时间的前进而前进,在某些方面反而有所下降。”这是1990年水夫先生在全国翻译出版一片繁荣的形势下给我们提出的中肯意见。三十年过去了,这两个问题其实我们依然没有解决好,所以,水夫先生的意见对我们当下的工作依然有着重要的指导性意义。

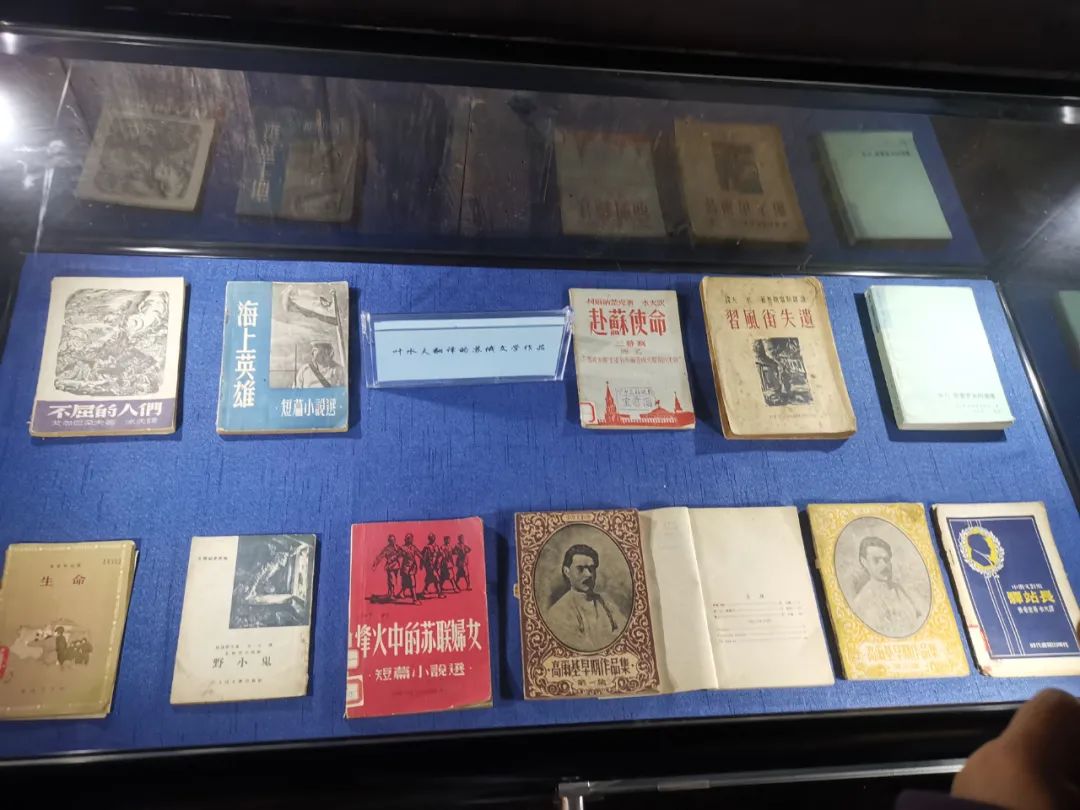

俄苏文学的译介研究当然是水夫先生毕生的学术事业。在我们杂志上发表的《谈谈契诃夫和他在中国的影响》(1986年第1期)以及《纪念法捷耶夫100诞辰》(2002年第1期)可以说是先生在这个领域很有代表性的学术遗产。对这两位他所钟爱的作家,水夫先生的笔端充满着对他们人格魅力与生命价值的赞美、对其卓越的文学才华的赞佩,尤其是对苏联文学史上地位显赫、生活创作轨迹复杂、引起争议也颇多的法捷耶夫,水夫先生的研究和评价更是给我们以极大的启发。我们知道水夫先生对法捷耶夫有着很深的情感和敬重,但是,这丝毫不影响他的学术研究态度,今天看来,他对法捷耶夫的评价也是非常客观中肯的,他说:“在个人崇拜时期,作为文艺界一个党员领导干部,法捷耶夫不得不执行中央某些错误的指示,也说过一些违心的话,但他也尽他的所能帮助过一些文友,他对苏联文学的贡献是不可磨灭的,他的死是历史性的悲剧,是苏联文学界的巨大损失。”对七十年的苏联文学,水夫先生也历史辩证地给予了评价,他说:“苏联文学是伟大事业,革命的产儿,它以先进的社会主义思想、新的革命内容和主题、新的主人公、新的艺术手法,迅速地吸引了全世界越来越多的读者,产生了很大的影响。在三十年代形成了后来被称为‘红色十年’的世界性文学潮流,在美国、法国、匈牙利、日本、朝鲜、印尼等国家都出现了左翼文学,中国的革命文学运动就是其中强大的一翼。这次文学运动由于毫无模式可以遵循,难免有种种幼稚和偏激的表现,但在世界文学史上却是一次创举,值得很好地总结其经验和教训。”时代变了,尽管人们现在对法捷耶夫、对苏联文学有这样那样的看法,但水夫先生的话是客观的,是经得起时间检验的。

在我们的杂志上,还留下了水夫先生作为对外文化交流领导者和亲历者的足迹,他记下了出访中的许多细节和感受,令读者宛若身临其境,感受到一个个中国作家与外国作家交流的生动画面,体会到中国学者与外国同行的深厚情谊。《多瑙河流过的国家——访问匈牙利札记》(1985年第2期)、《访故友,结新交——重访苏联札记》(1990年第2期)、《菩提树下结新交——访问柏林文学界同行札记》(1985年第1期)就是这样的文字。这些美好的文字,也让我们领略了作家水夫先生亲切朴实的文风与灵动多姿的才思。重读这些文字,就如水夫先生又出现在我们面前,脸上带着常有的微笑,用略带乡音的温和语气,向我们娓娓道来。

在回顾水夫先生与《世界文学》杂志这段历史的过程中,我也询问过曾经与水夫主编共事的老同志。他们清楚地记得,水夫主编会亲自看每期的校样,认认真真用红蓝铅笔在校样上修订批注。另外,他们还特别强调了水夫主编对世界文艺动态的重视与关注,一再告诫大家对这部分内容要多加重视,这一点在水夫先生的回忆文字中也得到印证。他说:“我自己每期都要浏览几遍,然后选取其中某几篇我喜爱的作品全文阅读,但杂志后面的世界文艺动态和后记两个栏目却是我特别感兴趣的,每篇每条必读。”我们可以告慰水夫先生的是,原来的“世界文艺动态”内容已经扩展升级,纳入如今的《外国文学动态研究》,后辈们正努力不辜负前辈们对刊物寄予的期望,而外文所如今在中国外国文学学界也依然是同时拥有经典研究、作品译介和动态追踪三个不同领域学术期刊的学术重镇。水夫先生对中外文学交流事业、对中国外国文学翻译研究事业所付出的心血和所做的贡献是不可磨灭的,而他对《世界文学》杂志的贡献与期望,更是我们的宝贵精神财富,将激励一代代后辈在鲁迅和茅盾先生所开创的道路上坚定地走下去,为新时代的中国文学和文化事业做出新的贡献。

叶水夫(1920—2002),笔名水夫。浙江宁海人。中共党员。肄业于上海沪江大学物理系。1943年参加工作。历任上海时代出版社及上海《时代日报》副刊主编、副总编辑,中国社科院文学研究所苏联文学研究组组长、外国文学研究所所长,研究员,曾任《世界文学》主编。中国外国文学学会副会长,中国翻译协会会长,中国比较文学学会副会长。1942年开始发表作品。1949年加入中国作家协会。编著《苏联文学史》,译著《早期作品集》《赴苏使命》《不屈的人们》《青年近卫军》《遗失街风习》《苏联文学史》等,主持翻译“马克思主义文艺理论丛书”“外国文艺理论丛书”“外国文学名著丛书”等。