译家档案 | 许梦熊:未必遗民定此生 ——傅东华的飘零身影

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》未必遗民定此生

——傅东华的飘零身影

作者:许梦熊

我的目的是在求忠实于全书的趣味精神,不在求忠实于一枝一节。

——傅东华

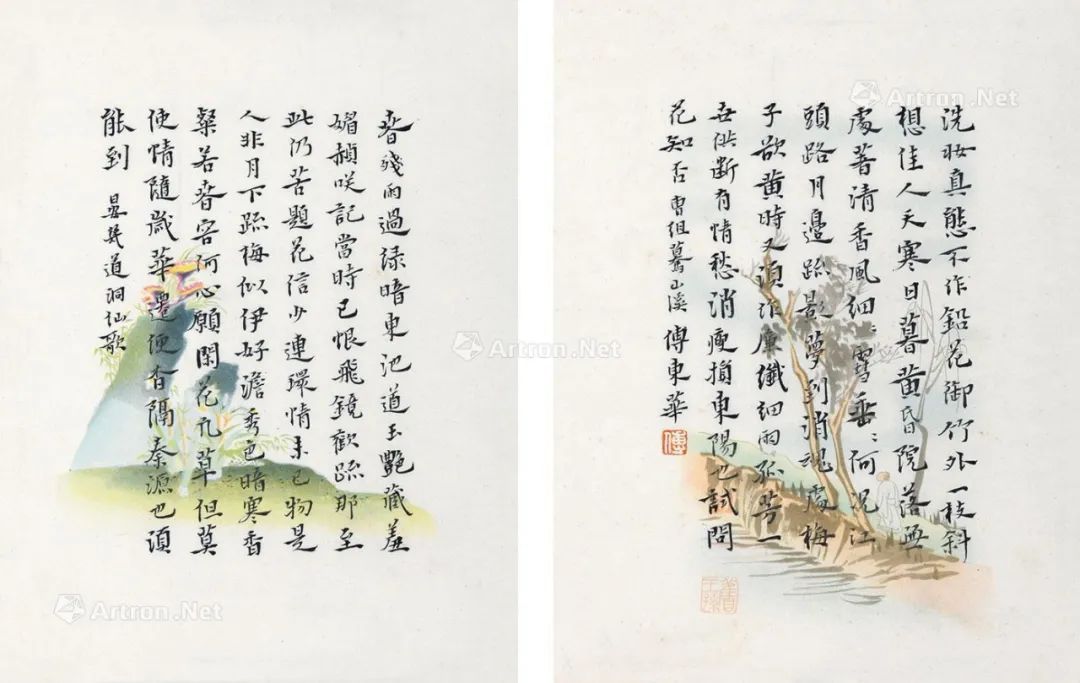

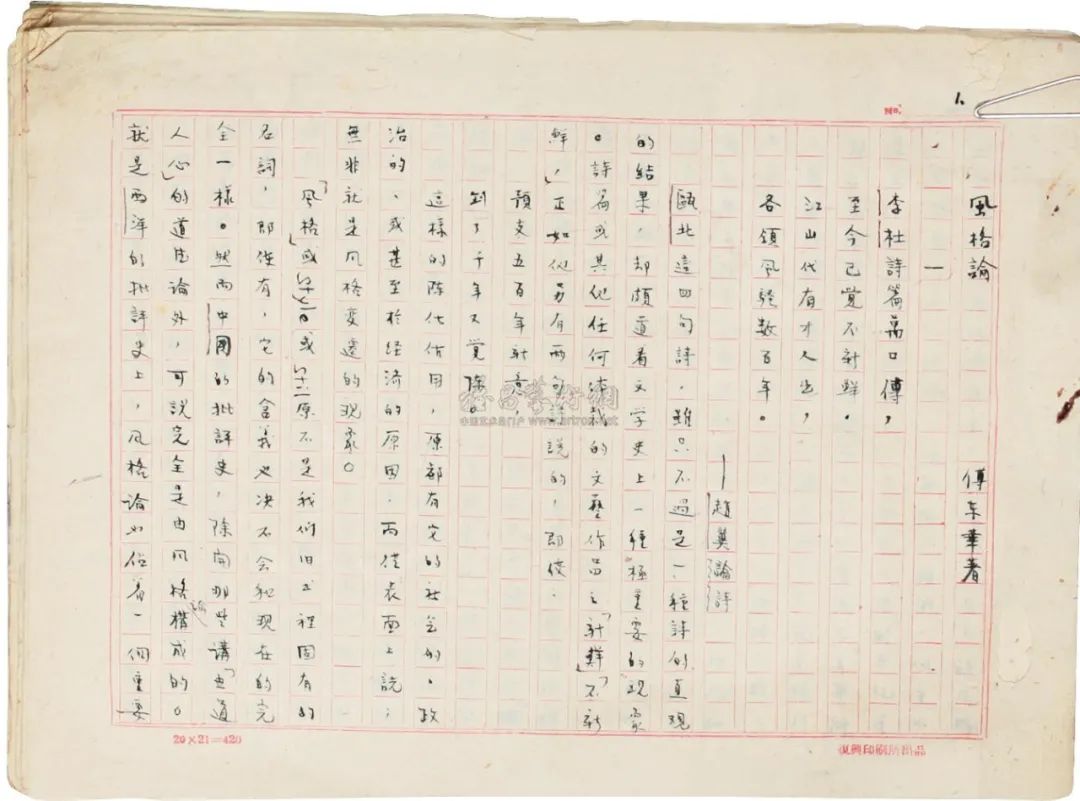

1938年的春天,大洋彼岸,玛格丽特·米切尔的Gone with the Wind售出两百多万册,被《纽约邮报》誉为“最伟大的美国小说”;第二年,据此改编的电影《乱世佳人》上映,获第十二届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳编剧等八项大奖。导演维克多·弗莱明从此再也无法超越自己奠定的一个高峰。当西风吹到东方的孤岛——上海时,那是战火纷飞的夏天,《乱世佳人》在大华电影院连着上映四十多天,人们不会忘记费雯·丽与克拉克·盖博塑造的不朽形象。越是战乱频仍的时代,越是需要爱情,仿佛一个人的生命逃到爱情里面就能够避难。这时候,有一个困居海上的翻译家趁着这股热潮,将Gone with the Wind译作《飘》,带到中文世界,他就是傅东华。

《乱世佳人》电影海报

这一年,我们的伟大领袖也来到世上,时值圣诞后的一天;爱迪生发明电影视镜,创建“囚车”摄影场,被视为美国电影史的开端;鲁迅的祖父周福清因科场案发,被光绪帝钦定“斩监候”。细想每一个年份都会有或此或彼的大事发生,名人诞生,而傅东华来到人间的那一天,并没有奇异的天象,古怪的物事。只因为我们要建立一个世界的关系,在横的一面上,看人世的种种交集,就会感到命运有一种深意存在。

傅东华本姓黄,那时,黄家在大黄村中已经走下坡路,自他曾祖荣禄以来,世业儒医,他的祖父虎痴公有两个儿子,长子黄一峰,次子黄二峰,皆精医术。黄二峰在城中坐馆课蒙童,后入赘金华傅小玉家,举两子一女,长子西华,字奎照,后与堂兄黄人望一并东渡日本求学,归国后身染伤寒不治去世。次子便是傅东华,字壁照,又字冻菂,女儿则名联辉,盖取“奎壁联辉”的意思,在二十八宿中,奎宿与壁宿并称,主文运,不想这样的机缘在傅东华身上应验。后因他的母舅膝下无子,傅东华便过继过去,改姓傅。

细说起来,傅东华他们一支乃是黄庭坚的直系后裔。黄庭坚娶妻兰溪孙氏,仅有一子黄相,黄相则是义乌洞门迁往七都塘下的始祖,然后到允安公自塘下始迁北山双井大黄村,如此瓜瓞连绵,一直到黄一峰、黄二峰兄弟,虽不以文章名世,却是世代行医,常常施药于贫苦无告的百姓,不取分文,在金华颇有好名声。然傅东华少时,家计比以前艰难,他在《父亲的新年》一文中写道:“自从我能记忆的时候起直到童年的终了,每个新年的回忆里总是父亲的影像居于最前列。一道腊月初头,父亲的面容就变严肃了;账目要清理,年事要备办,一切都得父亲独个人担当。有时,父亲紧皱着眉头。双手互相笼在袖筒里,默不作声地在房里整日的往来踱着,我们都知道他正过着难关,于是新年将到的喜望旧不觉被给父亲的同情所销尅。”

他的堂兄黄人望,曾是金华府学廪生,在黄二峰过世的那一年,黄人望远在东京,读的是早稻田大学,专习历史地理师范科。留日期间,黄人望参加同盟会。1908年,毕业回国,黄人望先后在北京大学、北京师范大学、北京女子师范大学任教,与马叙伦成为挚友,“五四”期间,黄人望与蔡元培、马叙伦带领北大学子到总统府请愿,遭军警殴打,黄人望因此受伤,后送协和医院救治。据他的学生回忆,他上课总是大段背诵《左传》《楚辞》,口才之好,一时无匹,可是生平仅有一部经他编撰的《史学研究法讲义》传世,所授则是坪井九马三的“科学”史学,最重史料考证,认为历史学的任务在于“批判过去、教导现在、以有利于未来”。坪井九马三是德国19世纪历史学家利奥波德·冯·兰克的信徒,更是被誉为日本近代史学之父。

1921年,黄人望与马叙伦一并南下,黄人望任杭州第一中学校长,马叙伦任浙江第一师范校长,第二年的夏天,马叙伦即任浙江省教育厅厅长,他们与出身北大的省教育厅秘书许宝驹时相过从,三人皆以为教育改革刻不容缓,响应者云集景从,反对者则视他们为“蚂蝗(马黄)党”。此后,马叙伦为教育总长,黄人望便为教育部秘书长,然阻力之大,最终让黄人望出走湖北,继何炳松任武昌师范大学(武昌大学前身)校长,时在1925年前后。等到第二年七月,北伐始,孙传芳盘踞江、浙、赣、皖、闽等五省,夏超时任浙江省省长。黄人望与其交谊甚厚,便与马叙伦一并策反夏超,成功后,夏超在杭州宣布独立,就任国民革命军第十八军军长,行动失败被杀,黄人望只好走避沪上,直至北伐胜利,他和马叙伦同为浙江省政务委员会委员。此后,黄人望曾出任建德行政督察专员兼兰溪县长等职,抗日战争期间,他担任过民政厅秘书主任、中央银行等四行联合办事处秘书主任,终因与蒋介石有政治分歧而遭排斥。1946年,黄人望中风偏瘫,两年后旧病复发,在金华城中酒坊巷的寓所逝世,享年六十八岁。

傅东华自小在私塾中受其父亲教诲,国学的底子就此变得扎实,与他家相邻的则是一家书商,私下里,他便从书商那里借了许多绣像小说看,后来他从事翻译,便能见出这些影响来。等他稍稍长大,堂哥黄人望成了他的一个偶像,他总是要朝着堂哥的方向走下去。1911年,傅东华考入上海南洋公学中学部。南洋公学为盛宣怀所创,时在1896年,光绪二十二年。它与北洋大学堂同为中国近代史上中国人最早创办的大学,南洋、北洋一时并举。傅东华在读期间,恰逢唐文治(著名教育家、工学先驱、国学大师)掌校,辜鸿铭出任南洋公学监督。在傅东华的《回味》一文中,对辜鸿铭的刻画倒是不离新青年的好奇心,其中说道辜鸿铭以望远镜论东西方,最终引出一个观点:“我们读西洋史,应该拿我们自己做本位,因为我们是中国人,外国人是夷狄,中国人如果不拿自己做本位,难免要化为夷狄。”

当年,辜鸿铭在张之洞幕下,他主张“中学为体、西学为用”,即便到了北大,他也没有改过弦。可在南洋公学,辜鸿铭差点被他们这帮青年暴打,幸亏唐文治派人将他救走。傅东华对辜鸿铭没有好感,那是时代使然,因为“落后就要挨打”,让人不得不野蛮,但他的英文基础便是在南洋公学打下来的。毕业以后,傅东华因家中无法供其升学,1913年,他只好考入中华书局,先做实习生,后因他的国文、英文都好,改任编辑。此一期间,傅东华主要从事编辑、翻译外文期刊上选定的短篇小说,有《白羽冠》《美人丹》《黄金魔力》等,这些翻译小说多在《中华小说界》上发表。

1916年秋天,《中华小说界》停刊,傅东华离开中华书局,回到金华,在东阳县立中学、高等师范补习班当英语老师。1918年,经同学邵飘萍介绍,傅东华翻译的《青鸟》在《京报》连载,他和金兆梓合译的《诗之研究》随后也在《京报》陆续刊出。没多久,他便抵达北京,先后在平民大学附中、北京高等师范教授英文,却因学历不足,旋遭辞退。1920年,傅东华加入“文学研究会”,与北京的文学界方才有所交集。在京的日子,他著有《语体文欧化的讨论》《四十年来之英国诗坛》《西万提司评传》。

1923年,《青鸟》与《诗之研究》出版。第二年,他已经转战上海,曾在上海大学、中国公学任教。此后,他在商务印书馆担任编译员,《参情梦》《迂士录》便是这一时期的译作。但上海也是一个“白居不易”的地方,傅东华从上海转道杭州,1925年,他在杭州两浙盐务中学担任英文教师。据他的学生鲍祖宣回忆,那时他们所用的教材为《英文津逮》,傅东华担任三班英文,每周二十四节,“他不准我们在书上注写中文字,并要求我们在课上说英文(不能说时,可用中国话插入)。他教了我们一年半后,被请到复旦大学去了”。这一年过去之后,傅东华所译亚里士多德的《诗学》进入汉语当中。

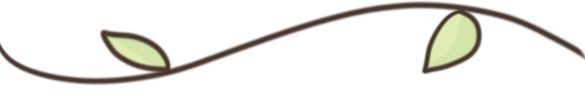

1929年,傅东华出任复旦大学中文系教授。1933年起,他和郑振铎等人一起编辑大型月刊《文学》(由生活书店印行),傅东华历任执行编委,同时,他还身兼上海暨南大学中文系教授一职。给《文学》供稿的作家,以创刊号为例,便有鲁迅、陈望道、梁宗岱、茅盾、叶圣陶、郁达夫、王统照、巴金、张天翼、朱自清、夏丏尊、丰子恺等人,足见阵容强大,可谓将中国新文学“一网打尽”。该创刊号风行全国,再版五六次。到1937年11月停刊为止,《文学》月刊共出九卷,单单茅盾一人,便贡献28篇“书报述评”。此外,傅东华为商务印书馆编撰的《基本初中国文》《复兴初中国文》《复兴高中国文》,更是风靡大江南北。

抗战前后十余年,这是傅东华在沪上的黄金时期,一边创作,一边翻译西方的古典文学与流行文学,双管齐下,让人望尘莫及。1929年,荷马的《奥德赛》问世;1930年,弥尔顿的《失乐园》面世;1931年,克罗齐的《美学原论》和莫里哀的《比较文学史》问世;1932年,梅特林克的《青鸟》再版;1933年,亚里士多德的《诗学》再版;1934年,傅东华出了一本自己谈欧洲文艺复兴的书;1935年,温索尔的《琥珀》和自著散文集《山核桃集》一同出版;1939年,则有塞万提斯的《堂吉诃德》、霍桑的《猩红文》、亨德的《文学概论》,第二年,便是玛格丽特·米切尔的《飘》。

翻译自严复一路往下,便有归化和异化两派。所谓归化是指用译语文化中惯用的表达方式来转换源语,异化则是要保存源语的异国情调。到傅东华,他走的却是归化的路数,一应外国人名、地名皆顺从中国固有的习惯,譬如,“斯嘉丽”译作“郝思嘉”,“亚特兰大”译作“饿狼陀”,然他的译本最是能够传神写照。傅东华说过:“我的目的是在求忠实于全书的趣味精神,不在求忠实于一枝一节。”董燕生谈到傅译的《堂吉诃德》,曾这样写道:“我遇到的译本是傅东华从英语转译的,应该说相当传神,常逗得我一边阅读一边情不自禁地笑起来,别人还以为我得了神经病。”

不妨以《堂吉诃德》为由,看看杨绛和傅东华的译笔,仅取前言片段:

杨绛翻译的《堂吉诃德》是在1978年3月,而傅东华翻译的《吉诃德先生传》是在1939年4月1日,那时候还没有流行我们今天的愚人节。

傅东华对金华确实有些不满,在《故乡散记》中,他写道:“故乡是从前出产哲学家的地方,甚至曾经是在哲学史上成功一个特殊学派的。故乡又是号称‘三十六洞天’的福地。这样,儒道两教的道德观念出世观念早就造成故乡人那种温良敦厚和满不在乎的特质了。具有这种特质的居民,当然是对于什么势力的侵入都无抵抗的。(典型的中国人!)。”当乡人洪亮到上海请傅东华为《浦江歌谣》作序时,他却毫不推辞,“大凡歌谣的产生,总在安逸的农村里,耕余月夜,树荫篱边,男女老少,暂打破家庭的圈子,组成共同娱乐的集团,这就是制作歌谣和传播歌谣惟一适宜的背景”,“总之,安逸的农村生活已经过去了……歌谣或将成为历史的残迹”。尤其当傅东华读到其中一首《浦江》时,感觉最是亲切:“一粒星,独独停。两粒星,挂油瓶。油瓶漏,好炒豆。炒豆香,好种秧。种无肥,好种梨。梨有核,好种大栗。大栗三层壳,好种菱角。菱角两点尖,敲锣敲鼓落兰溪”,以致他也同意意大利作家韦大列(Vitale)说的,“在中国民歌中,可以寻到一点真的诗”,而傅东华对故乡的愤懑,也是有一种深切而无可摆脱的怀恋在的。

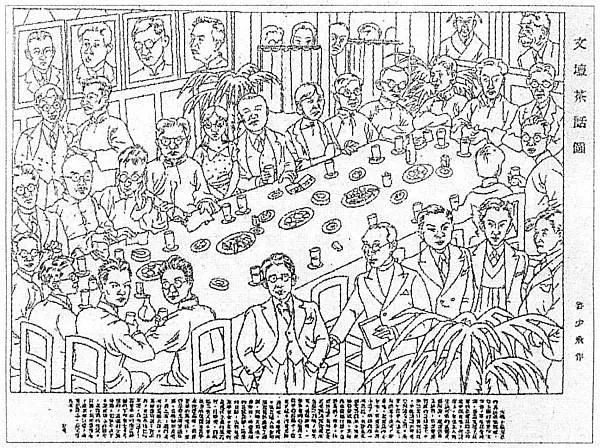

傅东华身处上世纪三十年代的上海文坛,但它究竟是个什么样子,画家鲁少飞曾有一幅《文坛茶话会》,可谓道尽风流,与漫画相得益彰的则是如此一段解说:“大概不是南京的文艺俱乐部吧,墙上挂的世界作家肖像,不是罗曼·罗兰,而是文坛上时髦的高尔基同志和袁中郎先生。茶话席上,坐在主人地位的是著名的‘孟尝君’邵洵美先生,左面似乎是茅盾,右面毫无疑问是郁达夫。林语堂口衔雪茄烟,介于《论语》大家老舍和达夫之间。张资平似乎永远是三角恋爱小说家,你看他,左面是冰心女士,右面是白薇小姐。洪深教授一本正经,也许是在想电影剧本。傅东华昏昏欲睡,又好像在偷听什么。也许是的,你看,后面鲁迅和巴金不是在讨论文化生活出版计划吗?知堂老人道貌岸然,一旁坐着的郑振铎也似乎搭起架子,假充正经。沈从文回过头来,专等拍照……”

傅东华与鲁迅的几次误会,都发生在他担任《文学》月刊编辑的时候,1933年的春天,美国诗人兰斯吞·休士(Langston Hughes)访问苏联后,取道朝鲜到日本,继而乘“加拿大皇后”号客轮抵达上海,因此,傅东华以伍实之名在《文学》上发了一篇《休士在中国》,其中写道:“……萧翁是名流,自配我们的名流招待,且唯其是名流招待名流,这才使鲁迅先生和梅兰芳博士有千载一时的机会得聚首于一堂。休士呢,不但不是我们的名流心目中的那种名流,且还加上一层肤色上的顾忌!”

傅东华抱怨接待休士的规模,远不及当初接待英国作家萧伯纳,他的牢骚话是尖刻的,鲁迅立即写了一篇《给文学社信》,要求发在《文学》上,“这回的招待休士,我并未接到通知,时间地址,全不知道,怎么能到?即使邀而不到,也许有别种的原因,当口诛笔伐之前,似乎也须略加考察。现在并未相告,就责我不到,因这不到,就断定我看不起黑种。作者是相信的罢,读者不明事实,大概也可以相信的,但我自己还不相信我竟是这样一个势利卑劣的人!”此时,鲁迅已经退出文学社,不再向《文学》供稿。后来经郑振铎设宴,傅东华赔礼、致歉,并央请茅盾再三请求鲁迅给《文学》写稿,甚至表示愿意辞去《文学》月刊主编一职,直到一年以后,鲁迅才陆续给《文学》月刊《病后杂谈》等文章,此后不知为何,又停供了。

不想,这样的隔阂有过一次,便有第二次。1935年,周文(左联作家,曾将《毁灭》《铁流》改编成通俗本,受鲁迅称赞,誉为“十个最优秀的左翼作家之一”)的小说《山坡上》发表于《文学》时,其中写一个腹部刺破的士兵,肠子外流仍与敌手肉搏,傅东华认为不真实,未与其商量,便删去两千余字。周文对此很是不满,写文章辩解,傅东华自然也有回应,如此你来我往,将困居海上的文学派系一并搅和进来。整整一年有余,时称“盘肠大战”,最终这桩官司打到鲁迅那里。鲁迅也认真,找日本军医求证,一个肠子都外流的士兵是否能够继续搏斗,得到日本军医肯定的答复,他便让胡风代邀周文到陶陶居吃饭,让他不必再缠斗下去,这场笔战方才停歇。因为这件事情,傅东华最终辞去《文学》月刊主编一职,转任暨南大学国文教授。

鲁迅比傅东华年长十二岁,这时,离他去世还剩下一年光景。不论两人误会深浅,鲁迅毕竟不是一个袖手旁观的人。1935年9月10日,傅东华的儿子养浩得了伤寒,找鲁迅帮忙,又怕前番误会未消,心中仍是忐忑,便让鲁迅的好友黄浩代为转达。那时鲁迅多半在内山完造的书店会友,一听说这件事情,没有二话,亲自联系日本人办的福民医院,请了福民医院的小山博士前往看诊,可谓“十分热心”“十分担心”。从鲁迅当天的日记完全看不出他对傅东华有什么芥蒂。傅东华更是惭愧,在他儿子病愈以后,曾给鲁迅写过一封信,但鲁迅没有回。及至鲁迅过世,傅东华在追忆文章中写道:“鲁迅先生对于我本人,我自己明白,是憎的成分居多,或许只有憎也说不定;然而事实已经证明,他决不憎我而连带憎及我的儿子;相反的,鲁迅先生之爱我的儿子,实比我自己爱他更甚。因为他的爱是有主义的,是作为时代的儿子之一而爱的;我的爱则只出于私情,只作为我自己的儿子而爱。”

1935年12月,鲁迅写了小说《出关》,其中一段写道:“第二天早晨,天气有些阴沉沉,老子觉得心里不舒适,不过仍须编讲义,因为他急于要出关,而出关,却须把讲义交卷。他看一眼面前的一大堆木札,似乎觉得更加不舒适了。”或有人谓,这篇《出关》便是讽刺傅东华。徐北辰《评海燕》一文发表在1936年1月30日上海的《小晨报》上,其中写道:“自老子被硬请上关,讲学,编讲义,以及得了饽饽等赠品被放行止,一句两句的零碎讽刺很多,但却看不准他究竟在讽刺谁,好像是傅东华,然而也只是好像而已,并没有可下断语的凭据。”

为此,鲁迅在1936年4月,又写了一篇《出关的“关”》:“不过我在这里,并不说傅东华先生就做不着模特儿,他一进小说,是有代表一种人物的资格的;我对于这资格,也毫无轻视之意,因为世间进不了小说的人们倒多得很。然而纵使谁整个的进了小说,如果作者手腕高妙,作品久传的话,读者所见的就只是书中人,和这曾经实有的人倒不相干了。”即便《出关》里的老子有傅东华的一些影子,那也未尝不是一件好事,人总是需要一面镜子的,它能够照见我们所不知的一面。

在《鲁迅的宽容与悲悯》一文中,作家鲁人曾将鲁迅日记中有关傅东华的做过一次梳理,“关于傅东华的记载仅十次,除1930年因一书店请客,他们被邀出席外,其余九次都在1935年,七次为傅东华寄信,一次为鲁迅回信”。说到底,傅东华不是鲁迅的朋友,但也还不至于成为敌人,即便在海上的宴会,他们经常同席,却没有什么话可说,傅东华毕竟在这个文人圈的外围,他也鲜少走进任何一个文坛大家的回忆当中。

1946年,傅东华的大哥黄人望脑溢血,偏瘫,无法赴台任教,两年后,病情恶化,在酒坊巷中过世。傅东华赶回金华,为堂兄撰写讣告,黄氏一门凋零至此,以致他颇有独木之感,但他终究等到了胜利的一天。可这样的胜利,恰恰是他的失败,一切从运动当中而来的只有厄运。

在电影《乱世佳人》开头有一行字幕:A civilization has gone with the wind。有人从中引申出了这样一句话:“一个人的命运是随风而飘的,最终也会飘散。”这仿佛成了傅东华一生的写照,随风而逝,鲜少有人再忆及他,在这个越来越匆忙的世界,人们的记忆也越来越短暂,就像郝思嘉说的那样,“我从来不是那样的人,不能耐心地拾起一片碎片,把它们合在一起,然后对自己说这个修补好了的东西跟新的完全一样。一件东西破碎了就是破碎了,我宁愿记住它最好时的模样,而不想把它修补好,然后终生看着那些破碎了的地方”。当然,那个时代的碎片就在我们手中,我们也试图将它修补,再看着那些破碎了的地方,它最好时的模样我们没有见过,可是总能够去想象它,去回味其中的光阴,有过那么多充满泪与笑的人生,但愿我们的时代过去以后,也有后人纪念它。

许梦熊,男,原名许中华,1984年生,浙江台州人,现居金华,自由撰稿人。曾获北京文艺网·国际华文诗歌奖(2013)、浙江省作家协会2015-2017年度优秀文学作品奖。出版诗集《倒影碑》等。

点击封面,一键订购本刊

欢迎加入《世界文学》分享会plus

世界多变而恒永

文学孤独却自由

责编:言叶 排版:文娟

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com