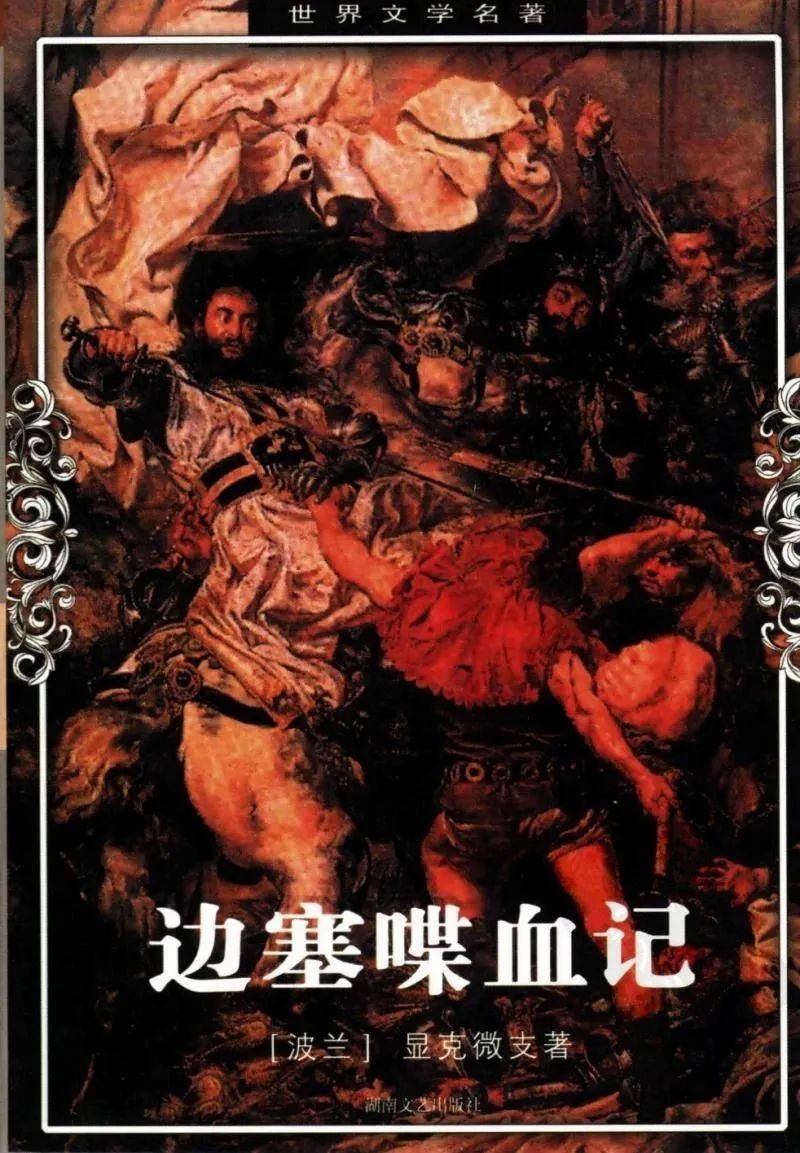

直到译家档案项目组决定派我和同事文娟去采访,我才听闻梅汝恺先生大名。一做功课,才知道梅先生是显克微支汉译第一人!他翻译了显克微支四百万字的作品,并因此获得由波兰政府颁发的波兰人民共和国文化艺术金质奖章。他还曾经和陆文夫等四位作家一起,组成过“探求者”文学社团,创作了小说、散文、报告文学数十部,是一级作家。我为自己的寡闻羞惭,却也盼望着一睹梅先生风采。可就在出发前,听说老先生陪患病的夫人住进了医院,估计采访要泡汤了……然而,先生却在电话里说:“欢迎《译文》来人!”《译文》是我们杂志初创时的刊物名,能这么称呼我们的,只有前辈中的忠实读者了。顿时,我们感到了一种和先生的亲近,嗯,一定要去拜访梅先生!

一走进南京第一人民医院住院部十层,眼睛还没有适应走廊的幽暗,我们就隐约看到空荡荡的走廊尽头端坐着一位老人。这厢正在迟疑,那边已经起身,远远地问:“是《译文》来的人吗?”噢,是梅先生!他在等我们!我们一行三人跑过去,围住了这位九十一岁的老人。“《译文》来人了,可以畅谈了!”梅先生有些兴奋地把我们让到病房,介绍了坐在病床上早就等在那里的白皙温婉的梅夫人。“我两个是情侣装”,梅先生指着梅夫人的病号服说,大家一下子都笑了起来。初次见面的陌生和紧张因两位老人纯真温暖的笑容消散了。

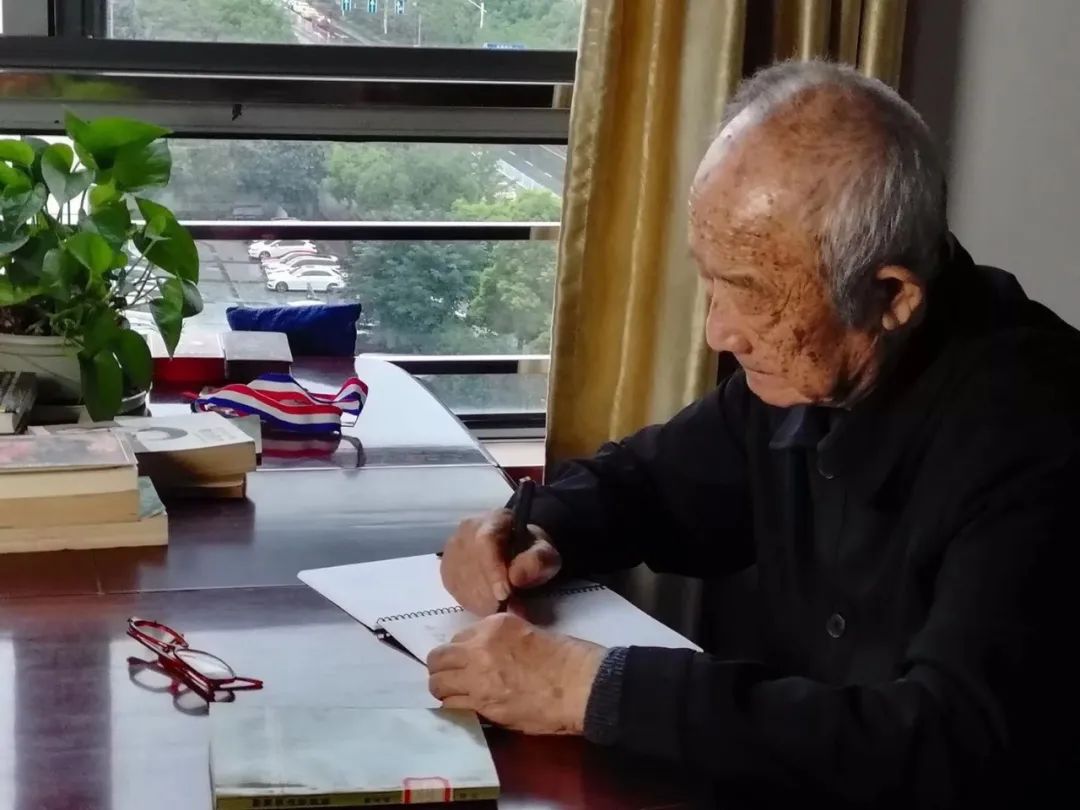

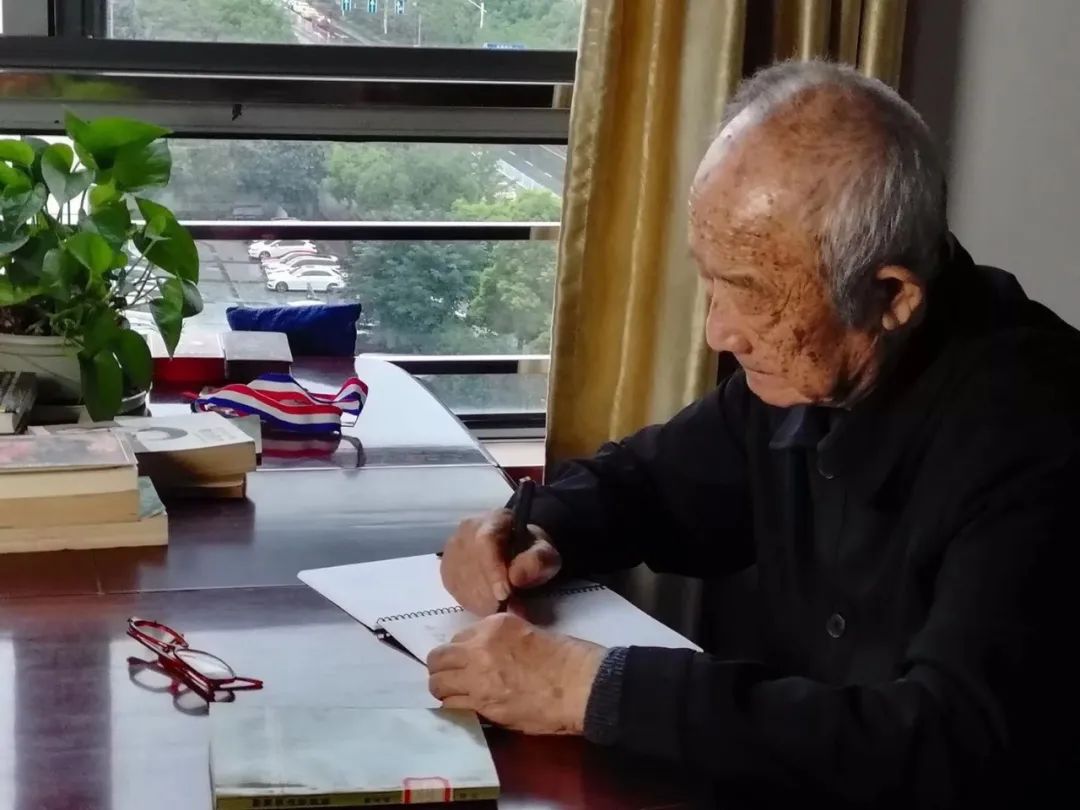

谈话从《译文》杂志和先生的缘分讲起,梅先生少年时代就阅读过由鲁迅先生创办的《译文》杂志,当时苏联作家谢德林的小说《饥馑》、恩格斯的《与敏娜·考茨基论倾向文学》等都给他留下了深刻印象。1953年《译文》复刊(1959年改名为《世界文学》)之时,正值梅先生创作伊始,外国文学作品的启发于他是宝贵的。后来,梅先生走上显克微支的译介之路,他说我们杂志对他的这一选择有“导引”作用……梅先生是开朗健谈之人,当我们问及他的创作生涯时,先生的话匣子进一步打开:从青年时代的新闻稿写作,到后来成为专业作家的小说创作,到因文获罪之后的下放改造……梅先生眼神的时明时黯,我们的心也随之起起落落。我和社科文献出版社的裴玉女士听不大懂梅先生的乡音,全靠扬州人文娟“翻译”,她来不及翻译的时候,我们就懵圈地看着梅先生,于是,他会再慢慢重复一遍,看我们依然懵圈,就拿起我的本子,颤巍巍地写上一个关键词,然后,哈哈笑着配合我们恍然大悟的“哦”“哦”声,大家就又欢乐起来。

梅先生跟我们“畅谈”的时候,梅夫人一直安静地坐在病床上“畅听”,她坐得很端正,背后的靠枕成了一个虚设。我们几次请她靠上去省点力气,她都微笑着摆摆手,好像生怕打扰我们谈话,生怕我们分心去注意她的存在。只有在梅先生说错了某个日期或者忘记某个名字的时候,她才会轻轻地纠正或提醒一下。有时候,她看我听不懂,会抱歉地对我笑笑,叫梅先生停一停,给文娟老师时间“翻译”。从梅先生的讲述中,我们发现他与显克微支从结缘到翻译,都与梅夫人密不可分。梅夫人毕业于福建师范学院外文系俄语专业,承袭了父亲的一批英文藏书,其中就有显克微支《火与剑》等的英译本。对于这位启发过鲁迅先生创作的波兰文学巨匠,梅先生仰慕已久了。于是,仗着自己的英文功底和夫人英文童子功的加持,他决意将显克微支移译至中国。彼时梅先生白天要劳动改造,只有晚上的时间能自由支配。为了保证丈夫的翻译时间,梅夫人在逼仄的家中挤出一块地方给他用作“书房“。于是,在每晚“喝完两大碗稀饭,咬掉两块萝卜干”后,梅先生到那一灯荧荧的斗室里工作三四个小时,用了六年的时间,将75万字的《火与剑》译了三稿,55万字的《君往何方》译了两稿。我想就是对显克微支这两部作品的苦译,使梅先生对显氏有了深刻的理解和把握,为他以后“包圆”显克微支的翻译打下基础。柔弱的梅夫人在梅先生长达二十多年的下放生涯中,在勉力支撑起家庭的同时,还为丈夫营造起一方追梦的天地。梅夫人是大家出身,她的父亲彭传珍是1937年在哥伦比亚大学获得教育学硕士学位的留学生,归国后被聘为厦门大学教授,后出任厦门大学总务长。追求进步的梅夫人没有跟随父亲去台湾,选择留在大陆建设新中国。即便在后来风雨如磐的日子里,依然支持梅先生用文字来服务国家的愿望:“然而即使我时乖命蹇,终我此生等不到春暖花开的一日,但我殚精竭虑的努力,在未来的时间里,这些笔迹褪色的译稿,或还可为祖国的新生报效于万一。个人时运是未知的,我中华前程锦绣却是可知的。”这是梅先生的自白,一定也是梅夫人的心声。梅夫人用她的坚韧,用她的谦逊、用她的牺牲默默守候住了她和梅先生共同的理想。彭安娜,我记住了梅夫人美丽的名字。

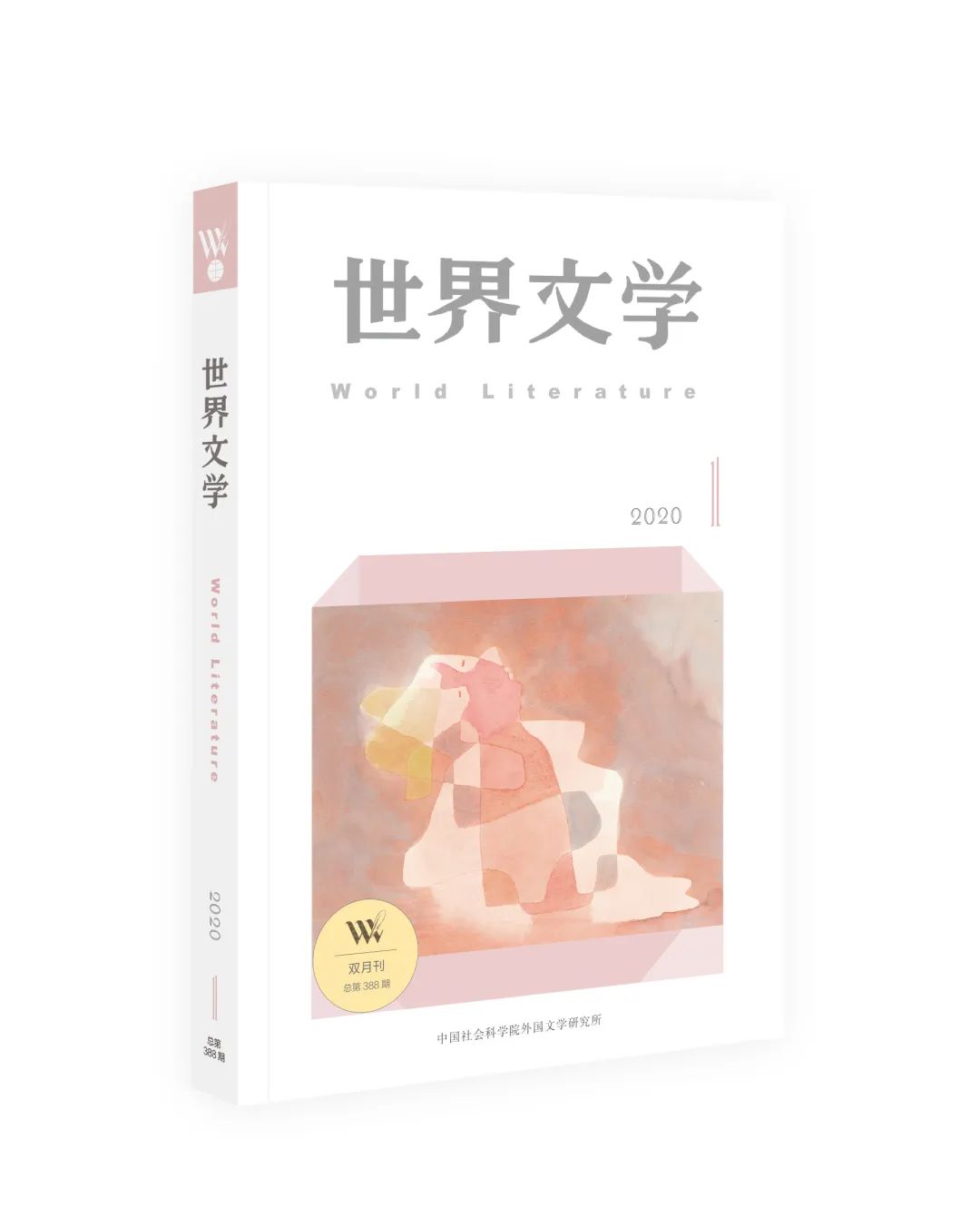

从左至右:赵丹霞、梅汝恺、彭安娜、魏文娟、裴玉

采访进行得十分愉快,差不多该走的时候,我也能听懂一些梅先生的乡音了。梅先生“多少往事,都付笑谈中”的气度,梅夫人的专注和慈爱,让我们有点舍不得离开。不能再打扰了,一脸病容的梅夫人端坐了那么久,一定很累了。准备起身合影的时候,进来一位小护士找输液架,得知我们是《世界文学》的人,“呀”了一声说:“那个杂志我每期都看的”,说着冲我们笑一下,就匆匆推着输液架出去了。文娟和我相互望了望,有点激动。作为《世界文学》人,还有比自己杂志被“看”更荣光的事吗?我们被九十多岁的梅先生“读”、被二十多岁的小护士“看”,我们也仿佛“看到”了被《世界文学》滋润着的一代又一代读者的心灵……这趟南京之行,值了。

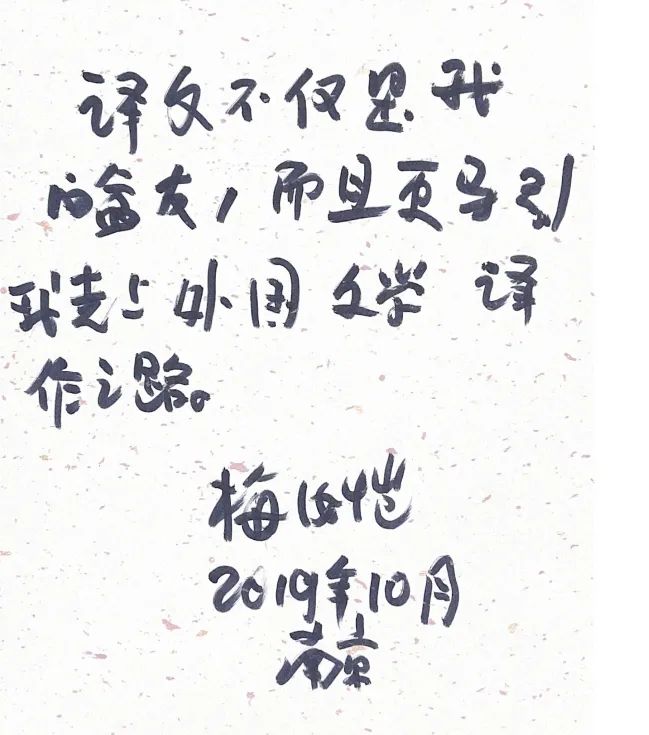

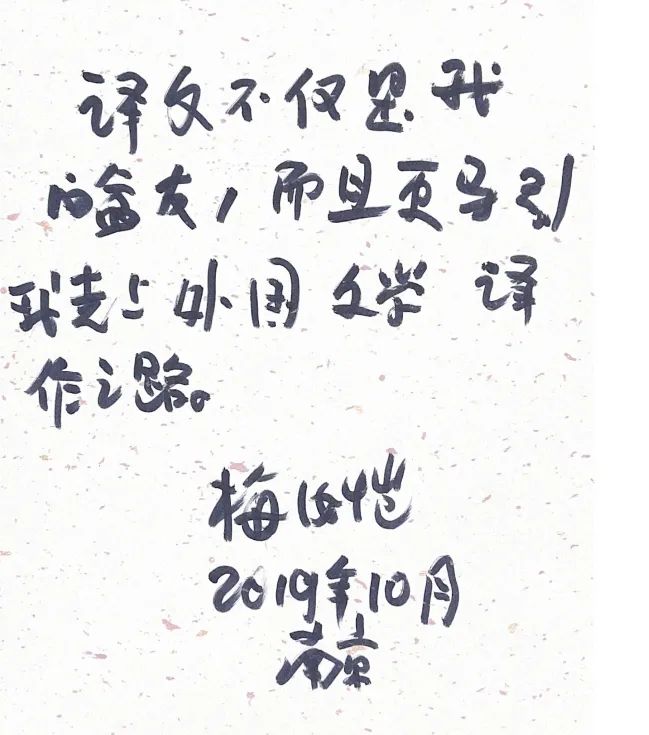

梅汝恺为《世界文学》题词

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》