前排为冯至先生,后排右一为本文作者高兴先生(照片摄于20世纪90年代初)

——读《悲欢的形体:冯至诗集》

高兴

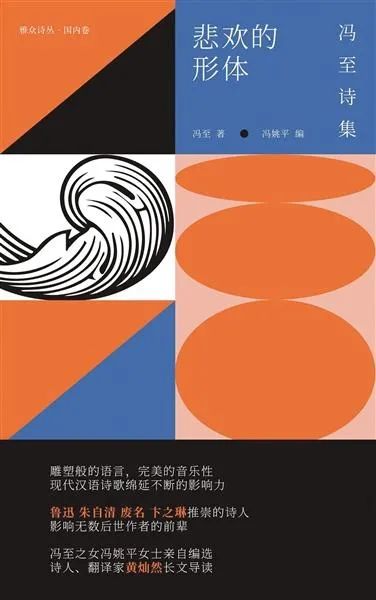

《悲欢的形体:冯至诗集》由冯至先生的女儿冯姚平亲自编选,共分为八个单元,涉及冯至先生一生的诗歌创作。由于深刻了解冯至先生的创作走向和人生轨迹,该诗集呈现出客观、真实、清晰、准确、精练又极具代表性的品质,值得信赖,可以帮助读者贴近诗人冯至的诗歌天地和生命世界。正因如此,我以为,《悲欢的形体:冯至诗集》不仅是一部诗歌小结,还是一部精神小传和人生小传。翻开《悲欢的形体:冯至诗集》,再次读到不少熟悉的诗时,一种无比的亲切感顿时涌上我的心头。冯至先生十六岁时已写出第一首诗《绿衣人》。我十六岁时刚刚步入校园,开始利用寒暑假大量阅读文学作品,包括诗歌作品。记得江南一个雨天,坐在亭子间里,偶然从一本书中读到了一首小诗《桥》,激动不已:

这首诗采用了对话形式,自然,朴素,轻盈,意象清新,却具有无限的能量,仿佛就是针对着少年一颗忧郁、迷惘和多愁善感的心灵的,就是呼应着一个自由、开放、积极向上的时代的。少年阅读,有个癖好,喜欢将令我心动的格言、警句、话语和诗歌抄录于笔记。我当即就将《桥》抄录下来,并牢牢地记住了它的作者冯至的名字。随后,便有意识地阅读冯至诗歌。于是,我的笔记本上又增添了《蛇》《无花果》《饥兽》等精美的短诗。就觉得这些诗好,说不出的好。这些诗还时常被我引用到文章、对话,甚至约会上。要知道,上世纪七八十年代,同女生约会时,你若能不时地背上几首优美的诗,你在女生心目中的形象立马就会高大许多。一个多么纯真而美好的年代!我时常在想:自己毕业后不去外交部,不去经贸部,而是毫不犹豫地选择了《世界文学》编辑部,是否也同冯至诗歌无形的影响有着某种关联?极有可能的。况且冯至先生还担任过《世界文学》的主编。

《悲欢的形体:冯至诗集》

时间推移,少年和青年时期喜欢读的一些诗后来就不再读了。但冯至的不少诗歌却始终在一遍遍地读,喜爱和欣赏之情丝毫不减。最具典型意义的就是那首著名的《蛇》:

我们欣喜地发现,这首上世纪20年代写下的诗作,今天读来,依然让读者感觉隽永、敞开、贴心,充满了音乐和艺术的韵味。冯至先生极善于将抽象事物具象化,将寂寞比作蛇,绝对是神来之笔,实在是贴切。诗中由“草原”至“你头上的、浓郁的乌丝”的联想十分自然,同时先生对音乐性的注重,在诗中也得到充分的呈现。比如,“轻轻地”一词的两度出现,就让我们明白了诗歌中有意的重复所具有的美学意味。音乐性是渗透于冯至先生的血液中的。没有音乐性,就无法称作诗歌。这是冯至先生这一代诗人坚定的诗歌美学。他的作品真正的是诗与歌的有机融合,因此他写的是真正意义上的诗歌。诗集中还有《吹箫人的故事》《帷幔》《蚕马》《寺门之前》等好几首谣曲特别引人注目。这些谣曲体现了冯至先生宽阔的写作路子和全面的写作才华。在这些谣曲中,冯至先生结构、叙事、铺陈、描绘、烘托、把控节奏、提炼和提升的能力不得不让人敬佩。因此,冯至先生并不是某些评论者所认为的那种只善于写短诗的诗人。而创作这些谣曲时,冯至先生正值弱冠之年。这不由得让我想到了诗歌创作中的天才因素。《十四行二十七首》无疑是冯至诗歌创作的巅峰。《悲欢的形体》全部收入。这是冯至先生沉寂十余年后的一次爆发,是寂寞中唱出的不朽的歌。可以想见,积累,沉思,叩问,深入,阅读,对于诗歌创作的重要性。这些诗中显然已有冯至先生热爱的里尔克、歌德、海涅等诗人的影子。影响和交融,能使一名诗人永远处于成长之中。这组十四行几乎每首都是精品,其中,《我们准备着》《威尼斯》《我们听着狂风里的暴雨》《几只初生的小狗》《这里几千年前》《案头摆设着用具》《从一片泛滥无形的水里》尤得我心。

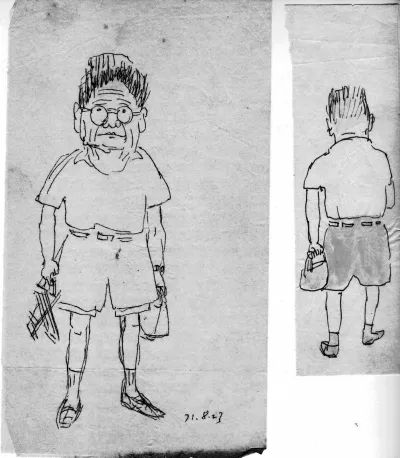

冯至先生

如果我是编选者,目光可能不会投向诗集中的某些诗,比如《我们的西郊》《登大雁塔》等。从美学角度上来看,这些诗稍显苍白,牵强,有点应景。从这些诗中,我们可以看出,冯至先生一直渴望跟上时代的节奏,但最终实在有点力不从心。但编选者本着客观呈现的原则,不回避,不粉饰,尽量让读者看到一个真实的冯至。这恰好体现出了编选者的雅量和坦诚。进入《世界文学》本身就暗含着同冯至先生的缘分。果然,有一天,《世界文学》老主编高莽先生要带我去拜见冯至先生。建国门外,一套普通的公寓里,冯至先生从诗歌中走出,出现在我的面前。一位朴实却不失端庄,谦逊却充满大师风范的老人,坐在书桌旁,说起话来,声如洪钟,听人说话,又那么专注。冯至先生不是那种象牙塔里的诗人,他关注现实,关注文学状况和国家形势。《悲欢的形体》中的诗歌其实准确地反映出了诗人的现实关怀和家国情怀。《绿衣人》《“晚报”》中的悲悯和同情,《北游》中的阴郁和悲伤,《鲁迅》《杜甫》等诗中的礼赞和呼应,都一次次让我们感到了诗人同现实世界和国家命运的深刻连接。此外,冯至先生晚年的反思姿态和批判锋芒也让我们感佩和感动。已故的高莽先生不止一次地提到冯至先生的一首题为《自传》的小诗:

“要有点阅历的人,才能明白这首诗的深意。”高莽先生轻声地对我说道。不知怎的,我总也忘不了他说完此话后的片刻沉默和眼神不经意间流露出的忧伤。有些诗,你只能意会,不可言传。这恰恰是诗的妙处。

高莽先生为冯至先生画的两张漫画

严格而言,冯至先生的诗歌创作由两部分组成:他写的诗歌和他译的诗歌。他所译的里尔克曾经深深地影响了一代又一代中国诗人。在谈论《悲欢的形体》时,我们又怎能绕过里尔克或者冯至的《秋日》。虽然目下此诗已有好几个译本,但我依然只承认冯至先生的译文,因为那是他的发现,他的开拓,他融入了自己心血的独创和建设:

2018年9月于北京

原载于《新京报书评周刊》,后收入高兴的随笔集《孤独与孤独的拥抱》,四川人民出版社,2020年

作者简介

高兴,诗人,翻译家。生于江苏吴江。现为《世界文学》主编。出版过《米兰·昆德拉传》《布拉格,那蓝雨中的石子路》等专著和随笔集;主编过《诗歌中的诗歌》《小说中的小说》等图书。2012年起,开始主编“蓝色东欧”丛书。主要译著有《梦宫》《托马斯·温茨洛瓦诗选》《罗马尼亚当代抒情诗选》《尼基塔·斯特内斯库诗选》等。2016年出版诗歌和译诗合集《忧伤的恋歌》。曾获得中国桂冠诗歌翻译奖、单向街书店文学奖、捷克扬·马萨里克银质奖章等奖项和奖章。

《孤独与孤独的拥抱》是诗人高兴的一部随笔集。收录了作者近年创作的关于行走、读书的思考,也包括作者翻译的一些文章。作者曾经任中国驻罗马尼亚领事,又常年坚持创作,文学视野开阔,文字中有对亲人朋友的款款深情、行走世界各地的人生感悟,还有随着阅读记忆勾勒出的读书轨迹。作者兼具外交官、诗人、翻译家的多重身份,使得这部随笔集具有深邃与清新交融的特点。 爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》