纪念萨特 | La Chine, terre de l’avenir:中国是属于未来的……

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

1980年4月15日,法国哲学家、作家萨特逝世。两天后,法国文学专家、翻译家罗大冈先生写就《悼萨特》一文,发表于同年第4期《世界文学》杂志。在这篇悼文中,罗大冈先生不仅从研究者的角度回顾并总结了萨特的学术历程和地位,也突出了萨特对新中国诚挚的友好态度,并回忆了自己在萨特访华时与这位哲学家的交往趣事。

值得一提的是,回顾我国对萨特的研究不仅是一个文学或哲学课题,也具有一定的史料意义。1978年,中国学界刚刚经历特殊的历史时期,日丹诺夫论断带来的影响依然存在,对20世纪西方文学的研究、翻译和介绍尚未正常进行。这一年秋天,法国文学专家柳鸣九先生在第一届全国外国文学研究工作规划会议上发表了长篇学术报告《现当代西方文学评价的几个问题》,其中相当一部分篇幅正是聚焦存在主义文学与萨特。这篇报告及此后围绕它的笔谈和讨论,开启了上世纪80年代我国充分译介、研究西方20世纪文学的新阶段。罗大冈先生的《悼萨特》一文正是写于这样的语境中,此种背景也让他对“这许多往事,许多事实”的回忆更显深情。

悼萨特

也真巧,也可以说真不巧,昨天刚刚借到几份三月下旬的法国《世界报》来看,发现一条萨特因病住院治疗的消息,我心里正在默祝他能够平安度过这一关。今天中午,一打开《人民日报》就瞥见“新华社巴黎四月十六日电”:“萨特昨晚在巴黎逝世……”

这个不幸的消息给我迅雷不及掩耳的感觉,使我惊愕,使我黯然……

我在这里沉痛悼念萨特的逝世,因为我不禁想起下面这许多往事,许多事实。

萨特的逝世意味着当代法国文学,以至整个西方文学界最重要、影响最大的作家之一,存在主义文学主要代表作家,已不存在。本世纪四十年代下半期和五十年代上半期,是存在主义文学在法国最风靡的时期,而且影响所及,远远不限于法国国内。萨特是法国存在主义文学的倡导人、主将。在二十世纪法国作家之中,萨特无疑是国际影响最大的人物之一,尽管1964年他拒不接受瑞典皇家学院颁发的诺贝尔文学奖金,他的声誉绝不亚于一般欣然接受这个奖金的作家。

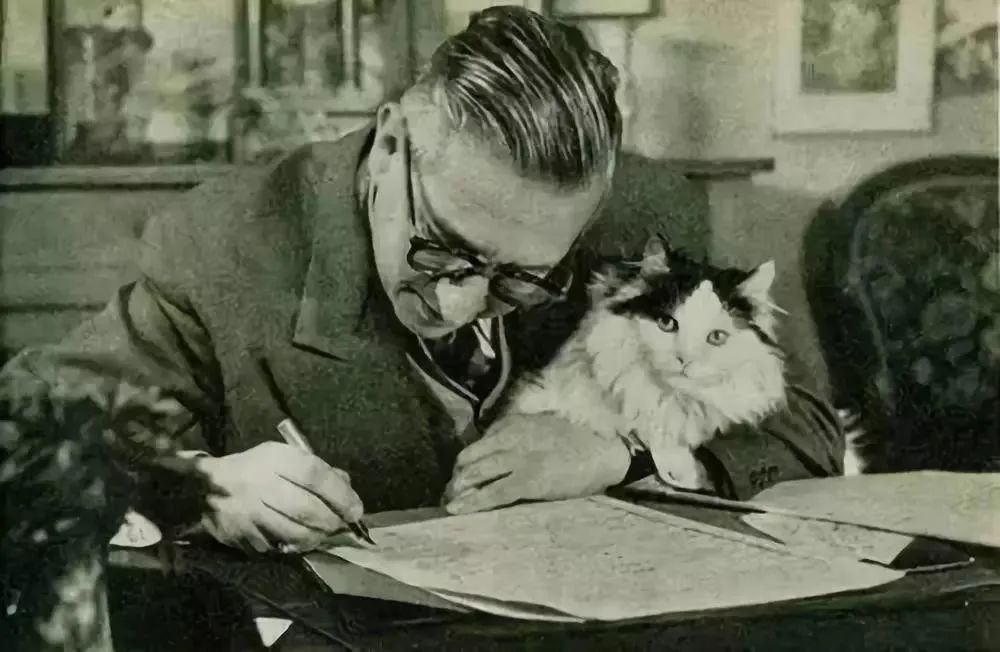

让-保罗·萨特

在当今的法国和西方世界,有哪一个作家还能算不折不扣的存在主义作家呢?加缪已于I960年不幸死于车祸。即使在他去世前若干年,他也已经不是和最初几年一样,以存在主义作家的面目出现。西蒙娜•德•布伏瓦,萨特的亲密友人,今天还健在,但是多年以来,这位异常多产的作家早已不是严格地、固定不变地按照存在主义的哲学观点写她的作品。在六十、七十年代的法国,存在主义已经无人问津了。而萨特,作为哲学家和文学家,多年来一贯坚守他的存在主义立场。在这个意义上,可以说萨特是最后一个名副其实的存在主义作家。萨特逝世,法国已经没有存在主义作家,所以说,存在主义者已不存在。然而存在主义文学的影响却始终在今天的法国文学上深刻地存在着。新小说、荒诞派戏剧,哪一派身上没有存在主义的烙印?二十世纪五十年代以后,直到八十年代初的今天,法国资产阶级文学始终在存在主义的轨辙上发展着。

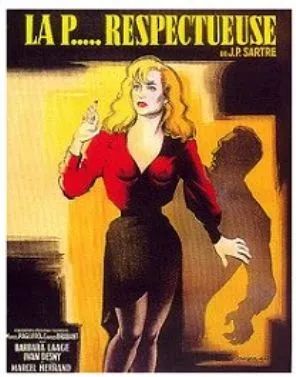

萨特生于1905年,父亲是海军军官,早年去世。萨特在外祖父家中长大成人。他二十四岁毕业于高等师范学院哲学系,以后在中学校当过若干年中学教师。他在哲学方面发表过不少著作,最重要的有《存在与虚无》(1943)和《辩证理性批判》(1960)。在文学方面,1938年发表小说《作呕》,使他一举成名。《作呕》和加缪的小说《局外人》,同为存在主义文学的代表作。《作呕》的主人公是一个中学教师、小资产阶级知识分子,他不知道人生的意义到底是什么,不知道自己为什么活着,过着百无聊赖的日子,想起来自己觉得恶心。短篇小说集《墙》(1939)也是萨特的重要作品,其中有一篇《一个头子的童年》,写一个法西斯暴徒的童年生活,揭发反革命分子的卑劣嘴脸,给人印象深刻。后来他又发表三部长篇小说,总名《自由之路》(1945—1949)。评论界并不认为这是萨特最重要的作品。与此相反,萨特的剧本比他的小说获得更大的成功。他先后创作和改编过十一个剧本,其中别具一格的有哲理独幕剧《密室》(1945),只有四个登场人物,写人死了之后还在念念不忘群众对死者的意见,可见人活着的时候更是随时随地担心群众会说什么。由此证明,“他人”对于“自己是真正的地狱”。最受欢迎、影响最广泛的剧本,无疑是揭露美国种族歧视的罪行的《恭敬的妓女》。这个剧本被译成多种外国语,而且拍成电影,在世界各国放映。在有些国家的译本改用女主角的名字“丽瑟”为标题;在我国则把“恭敬的”(respectueuse)改为“可尊敬的”(respectable),因此剧本改名《可尊敬的妓女》。

萨特年轻时曾经留学德国,研究哲学。他的存在主义理论深受德国哲学家海德格和胡塞尔等学者的影响。萨特也主张“存在先于本质”。这种观点和存在决定意识的观点有相近之处,但不完全相同。他认为人生于世,每时每刻都发生何去何从的问题;也就是说,人必须选择自己的道路。萨特认为这种“选择”是“自由的”。但是他又说,选择道路的自由意志,是由此人前一阶段的存在所决定。由此可见,他所说的“自由”实质上并不是真正自由。不过他肯定每人为了改善自己的命运而进行斗争,是存在的最高意义的体现。以这一点为基础,他说他的存在主义是“一种人道主义”;他同情无产阶级争取解放的战斗,他向进步力量靠拢,甚至以革命同路人的姿态出现。萨特和西蒙娜•德•布伏瓦都一贯地被认为是法国知识界的“左翼”。1954年他曾经去苏联参观访问。匈牙利事件发生后,他一度和共产主义疏远。1964年,瑞典皇家学院决定将诺贝尔文学奖金给萨特。可萨特婉言拒绝了,他认为接受这个奖金和他的“左”的立场不适合。

萨特不是中国问题专家,但是他对新中国,对中国人民一贯采取友好态度。1955年秋天,他和西蒙娜•德•布伏瓦一同访问我国,历时约一个半月。他在我国各地游历参观,所见所闻,使他感到振奋。他从哲学大师的思想深度,说我国是全世界少见的整个属于未来的国家。他在参观访问工厂、合作社、学校以及其它种种事业单位时,人们总对他讲解三件事:过去如何,今天如何,再过十年、二十年此地又将发生何等重大的变化……他发现,每当中国人谈到未来远景时,他们脸上立刻焕发出希望、自信、决心和毅力的光辉。这句话的实质就是说,解放后的中国人民是为远大理想而奋斗着的人民。这就是萨特参观我国时最强烈、最深刻的感受。萨特在临返国的前几天,应《人民日报》之请,写了一篇短文,谈了谈对中国的观感,其中主要意思也就是上文所说的“中国是属于未来的”(La Chine, terre de l’avenir)。

萨特与布伏瓦(波伏娃)在中国

萨特与布伏瓦(波伏娃)在中国

除了上面提到的一些人人皆知的事实之外,请允许我谈谈个人和萨特直接接触时所得的点滴印象。久久不能忘怀地留在我回忆中的,虽然只是一些微不足道的小事,对于了解这位有历史地位的重要作家为人如何,个人的琐屑回忆,可能也不失为有助略窥一斑的活的见证。

我在欧洲期间没有见过萨特。在第二次世界大战停火后不久的年月里,萨特和他倡导的存在主义文学在法国和西欧轰动一时。大约在1946年初,我在日内瓦看到报上有一个通告,说某月某日萨特将从法国来瑞士作专题报告,讲存在主义。当时为好奇心所驱使,我也想去听,或者不如说想去看看萨特究竟是怎样一个人。由于会场地点偏僻,我找了许久才找到。可是那时报告似乎已经开场,许多人被挡在门口,不能入场。据说会场被挤得快要炸裂了,所以不能再让人进去,以免发生意外。我只好败兴而返,没有见到那位存在主义大师。

1955年秋,萨特访问我国时,我有机会和他多次接触和交谈。这位名重一时的西方大作家,给我的初步印象是出乎意料地谦和朴讷,平易近人。没有听到他在平常谈话时自以为是地高谈阔论,没有听他说过一句故作惊人之谈的俏皮话。他说话不多,态度稳重沉静,谈吐坦率、自然。记得有一次在闲谈时,我问他在他尝过的中国酒中,比较喜欢哪一种。他想了一下,说:“黄酒(绍兴酒)。”我问他为什么。他说:“黄酒富于中国风味。”我曾经向别的法国来宾提出同样的问题。一般都说比较喜欢和法国味道最接近的中国酒。可见萨特考虑问题的角度和一般人不大一样。他能够在习惯势力和成见的局限之外,从客观的角度考虑事物的本质。

那时我正译完萨特的反对种族歧视的剧本《恭敬的妓女》,准备在《译文》月刊1955年第11期上发表。该刊编辑部主张将这个译本的标题和结局按照苏联的译本修改(发表时题名《丽瑟》)。我当面问萨特是否同意这样改。萨特毫不犹豫地表示完全同意。他这种豪爽的风度使我惊讶,使我钦佩。想起我们有些地位相当高,或自以为高的作家和翻译家,你要是改动他一个字,一个标点,他可能就暴跳如雷,越觉得这位存在主义文学大师气度不凡。

此外还有一件小事,给我印象也非常深刻。临别时,萨特友好地问我需要什么法文书,他回法国后可以给我寄来。我当时以为他是随便问问,所以也就不大在意地说,我想要他的全部著作。他让我把我已经有的他的著作告诉他,他一一记下。后来他果真从法国将他的著作给我寄来了一大包。这件事又一次使我感到意外。因为在一般情况下,外宾说他们回国寄书来送给我们,只不过是一种礼貌和友好的表示,盛情可嘉,但不一定真的寄什么书来。当然,有时也有人真的寄点书刊来,不过那是个别例外。像萨特那样认真,说话算数,把成套的书寄来,可以说是例外中之例外。

萨特回法国之后,我们一直没有通信。也怪我。他临行时约我为他的月刊《现时代》(Les Temps modernes)写稿。我当时问他写什么?写抗美援朝前线的英雄事迹吗?”他微笑,摇摇头,接着说:“还是写一些工农业战线上的新人新事吧。”我一直没有给他刊物写稿,我失信了。今天想起这件事来,使我感到内疚。

1980年4月17日,于湮园

作者简介

罗大冈(1909-1998),法国文学专家,翻译家。浙江绍兴人。1933年毕业于中法大学文学院。1953年后,任北京大学文学研究所、中国科学院文学研究所研究员,中国社会科学院外国文学研究所研究员。还曾担任中国民主同盟盟员,第五、六届全国政协委员,中国法国文学研究会会长。1983年获法国巴黎大学荣誉博士称号。长期致力于法国文学的研究和翻译、评介,兼事法文诗歌创作。著有专著《罗大冈学术论著自选集》《论罗曼·罗兰》《<约翰·克里斯朵夫>与资产阶级人道主义》等,译著有长篇小说《母与子》(上、中、下三册)、《波斯人信札》《拉法格文学论文选》《艾吕雅诗抄》《我们最美好的日子》等,另有诗集《无弦琴》,散文集《罗大冈散文选集》,新版《罗大冈文集》(4卷),还有用法文写作或翻译的作品若干部。

点击封面,一键订购本刊

世界多变而恒永

文学孤独却自由

责编:天艾 排版:文娟

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com