在拉美“文学爆炸”的几位主将中,墨西哥作家胡安·鲁尔福虽然作品数目不多,却是最早将后来被称为“魔幻现实主义”的小说流派付诸笔端的人,马尔克斯将他奉为“拉美文学王国中最早的国王”。上世纪80年代,马尔克斯、略萨、鲁尔福等人的作品陆续进入中国读者的视野,迅速捕获了无数惊奇叹服的目光。多年以后,这些读者仍会回想起第一次读到《燃烧的原野》(旧译名《平原烈火》)时的痴醉。我们从《世界文学》往期的“中国作家谈外国文学”栏目中摘录了十位中国作家对鲁尔福的阅读记忆,共同回味那个充满惊喜与激情的渴读时代。

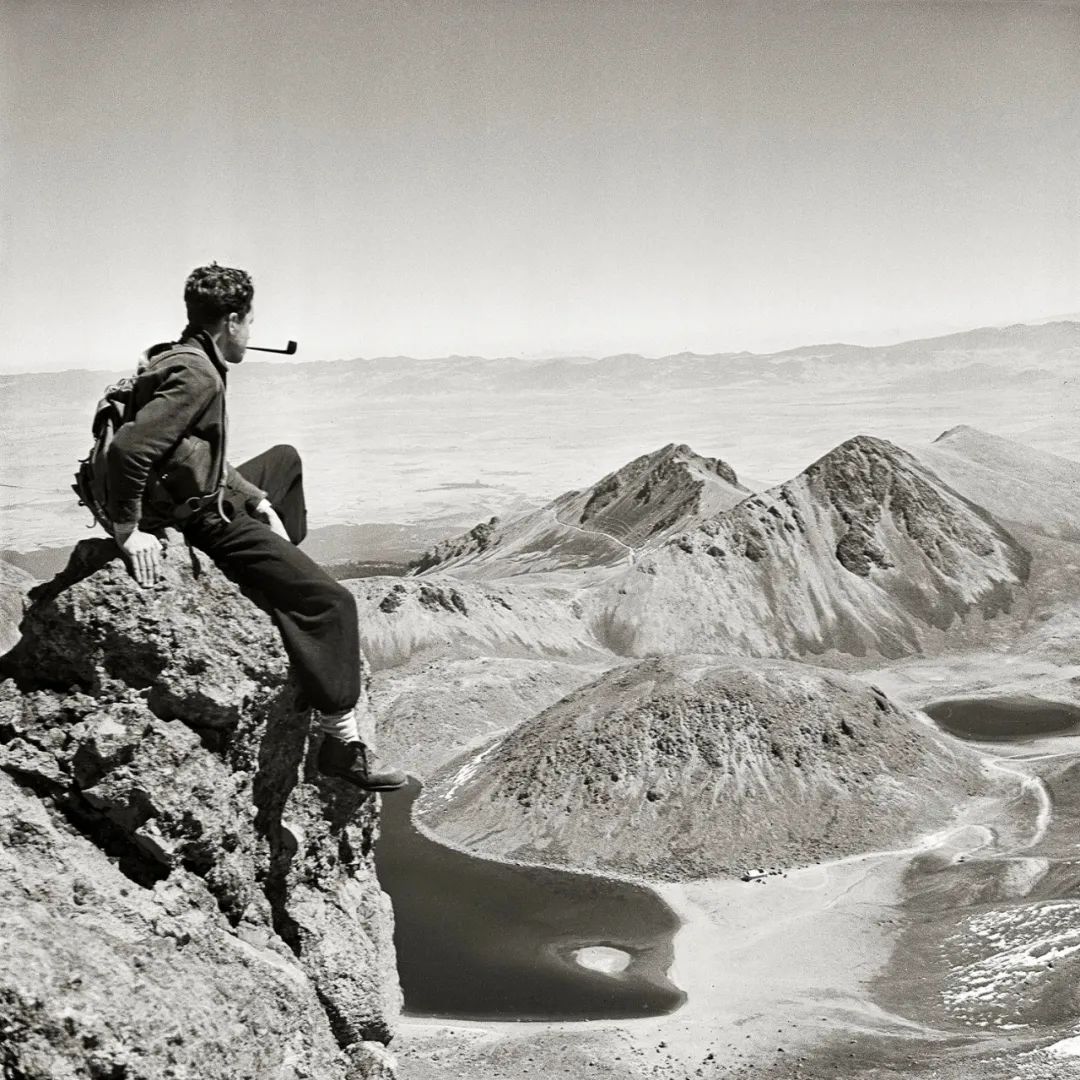

搜寻并阅读那些读不懂的书,受益最大除了《弗兰德公路》,便是胡安·鲁尔福的《佩德罗·巴拉莫》。我看的是外国文学出版社出版的《胡安·鲁尔福中短篇小说集》,是“当代外国文学丛书”的一本。我对丛书有天生的喜好,喜欢聚起来看它们整齐地排列,这套书不是很有名,但数量庞大,地摊一淘总有新收获,通常一两块钱一册,这套丛书在我手里越聚越多。但这套书的选题过于庞杂,其中一些小说气息老旧,文笔极差,瞎读几本坏了胃口,影响我对这套丛书的印象,也导致我没在第一时间翻看鲁尔福的这一本。直至某天下午,我翻开鲁尔福的这一本,前面选自《平原烈火》的一组短篇,译笔口感上佳,但也不至于如何感动。读到篇幅最长的《佩德罗·巴拉莫》,我马上感知自己又邂逅一部心仪之书,顺着翻看几页,文字构建起来的这个场域尽皆影影绰绰,光怪陆离,读几页眼睛发疼,一定是一直瞪得老大,想将目力洞穿纸背。这篇篇幅更短,数万字,只是个中篇,那天下午我囫囵看一遍,书一合上脑里恍惚间只有黑白交织的光影中几点鬼火闪动。我知道我和这书卯上了,一如《弗兰德公路》,接下来许多年里每年都要翻看,而且某年夏天发了狠,半月内将《佩德罗·巴拉莫》反复看了七遍,并分情节段落,用笔记本归纳段落大意,找出那些游离的情节段落彼此粘连的规律,最后总结出“双线索不对称交错”,时序上的跳宕回旋是最核心的小说技术。

强攻之下,这部小说在头脑乍然清晰一阵,不久又在记忆中漫漶不清,仿佛鲁尔福设置了某种记忆消除的密码,所以我可以一再重读。我也从中读出《百年孤独》与《佩德罗·巴拉莫》的传承关系,这一点马尔克斯本人并不讳言。《佩德罗·巴拉莫》篇幅不长,彰含万有,且拒绝普通读者。我总以为《百年孤独》某种程度上是将《佩德罗·巴拉莫》作了稀释,作通俗化的处理,高大上的面目和平易近人的表情兼具,才得以“像热狗一样”卖到每个地铁口。我总以为上帝摸着了鲁尔福的后脑壳,而马尔克斯看见摸在哪里。后来有一阵我懂得不光看小说,还要连带性读作家传记,日记以及书信集。……但我始终找不到西蒙和鲁尔福的传记。西蒙固然是小众作家,传记不会有销量而作罢; 鲁尔福却因写作时间太短,突然写出不可一世的《佩德罗·巴拉莫》而终止了自己的写作生涯,即使有传记,也来不及拉出篇幅。鲁尔福是个隐者,销声匿迹是他写作必然的余绪。我钟爱的这两位作家也有我仰慕的生活方式。他俩在写作一域显然存有野心,若无这份心力,作品如何能登堂入室? 但他们的野心,使他们一生安宁。

鲁尔福,这位墨西哥小说家对我的影响很大。他只有十七个短篇组成的一部小说集,一本七八万字的中篇,几乎才是一个小说作者的起步“里程”。可他却让我心醉神迷,甚至对我“村庄与田园”“北凌河”系列组诗产生过重要影响。最早读鲁尔福是少年时代。我的文学兄长韩东从山东大学毕业后分到西安财经学院,他从陕西省图书馆给我借阅并邮寄到乡下来的《烈火平原》,我在借阅期限内读完并回邮。几年后,在南京大学图书馆,我又一次借阅到这本书,并迫切地找到了他的另一本书:《佩德罗·巴拉莫》。年过半百后,再次精读了这两本书。可以说,每次阅读,从未让我失望过。我认为我读到的不是小说,是诗性小说,不,就是诗,且是最好的诗。

好作品,每次重读都像第一次遇见那么新鲜。似乎作者又活过来,为他的人物注入新鲜的血液与能量,让我们再一次跟随他走进大地上这些生灵的灵魂深处。恰如小说人物说的:我把痛苦藏在了大地深处。随着读者生命体验的增强,与苦难大地的关联越来越深,对作品的理解与认知就越发真切。鲁尔福让每个人物都发出了自己的声音,他驾驭文字就像任由黑骏马一样在墨西哥大草原上驰骋,如入自由之境。多年前,我还曾经在一篇文章中写道,如果外星生物要想了解地球人类,理解人性,我说,读一部胡安·鲁尔福的小说足矣!《佩德罗·巴拉莫》

二〇〇二年,我在《我承认,我历经沧桑》(朱景冬选编,世界散文随笔精品文库·拉美卷,中国社会科学出版社,1993年版)这本书里邂逅了墨西哥作家胡安·鲁尔福的文字,他的一篇题为《悠远的记忆》的随笔深深打动了我,虽然这篇随笔由一些碎散的篇什组成,但每一节都像石子儿砸向地面。他说:“先辈们紧紧地联结着那个地方,那个村庄。他们不愿意离开他们死去的亲人,总把死者像包袱似的背着。”是什么打动了我?此后我一直在搜寻鲁尔福的文字,后来买齐了他仅有的两部作品:短篇小说集《燃烧的原野》(张伟劼译,译林出版社,2010年版)和不算很长的长篇小说《佩德罗·巴拉莫》(屠孟超译,译林出版社,2011年版)。《燃烧的原野》大概是我读得次数最多的一部短篇小说集,最后一次阅读是二〇一六年,我在扉页上写着:“2016年1月3日再次读毕,依旧好。”是鲁尔福所表达的深重的苦难打动了我,超现实的手法强化了表达的力度。就像读《佩德罗·巴拉莫》时,仿佛置身于生者和亡者穿梭着的浓雾般的忧郁中走不出来一样,我还能忆起读《燃烧的原野》中的《清晨》《都是因为我们穷》等小说时的那种痛彻。人世的困境和绝望都被他极为隐忍地在小小的篇幅中写透了。“群狗齐吠,一直叫到天明。一整个夜晚,人们都在守灵……在夜的半睡半醒中,女人们用假声唱着:‘出来吧,出来吧,出来吧,苦痛的灵魂。’丧钟彻夜鸣响,直至天明,才被晨钟打断。”我熟记《清晨》里这个奇异的辉煌的交响乐般的结尾。我想,写作就该像鲁尔福那样,写刻在骨头上的东西。

我愿意谈及我钟爱的小说家乃至私密书单。我喜欢的小说家大致有两类:一类是传统的、既有的小说艺术的集大成者,譬如巴尔扎克、托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基;一类是新异的、陌生的小说艺术的开创者,譬如卡夫卡、普鲁斯特、乔伊斯、福克纳、博尔赫斯、纳博科夫、卡尔维诺、贡布罗维奇,也许还有吴尔夫、鲁尔福、卡彭铁尔、马尔克斯、科塔萨尔、普伊格等等。我的小说面貌略显荒诞。我写《默杀》《挖洞记》等乡土小说时,依稀可见卡夫卡、鲁尔福等作家的影响。我近年完成的“地下城”中篇小说系列,当受惠外国文学最深,但要具体指出受益于哪位作家却不容易。每一部都是一个微型的小说宇宙,包含了十几个乃至无限多部小说,有的有完整的情节,有的只是片断,有的则只有一鳞半爪乃至只有简介或标题,有的则略去不提但并非不存在……从一九七八年那个闷闷不乐的午后开始,从阅读《海涅诗选》的注释开始,总有一天我注定会走到这里,读到保罗·奥斯特。当然我这么说并没有附加另外的含义,没有特别意义。遇到他和遇到卡彭铁尔富恩特斯或胡安·鲁尔福是一样的意思。或早或晚总能遇到,他们一直都在那里。

最初遇到的这册《世界文学》,我完好保存至今,是1980年第6期。在后面的“世界文艺动态”的部分刊登了墨西哥作家胡安·鲁尔福出版第三部作品《金色的雄鸡及其他电影作品》的讯息。

原载于《世界文学》2018年第6期。

我想海明威在言说冰山理论时,他是极其谦恭的。这理应是所有文学读者、作者、译者和学者(尤其是学者)应有的态度。加西亚·马尔克斯在创作《百年孤独》之前,做了多年谦恭的读者、记者、学者和编剧。他服膺于《圣经》,服膺于索福克勒斯,服膺于塞万提斯。服膺于十九世纪经典作家,服膺于他的启蒙文学《一千零一夜》,并被鲁尔福所震慑、所折服,如是由衷地感喟: 所有拉美作家其实都在奋力写作自己的《圣经》、民族的《圣经》、拉美的《圣经》,只是角度和细节有所不同而已。

我开始下意识地搭建自己的阅读谱系了:我从当地的其他小混混的军挎包里先后搜罗到了《加西亚·马尔克斯中短篇小说集》和《霍乱时期的爱情》,而后我就异常罕见地在当地的图书馆里办了一张借书证,系统性地借出了馆里的大部分拉丁美洲小说中译本,包括胡安·鲁尔福的《佩德罗·帕拉莫》(当时读的译本叫《人鬼之间》)……

原载于《世界文学》2011年第3期。

要是说起外国小说来,最对我的脾气和性格、胃口和文学观念的,就是拉丁美洲小说。……通过一个作家,你可以感受到来自他背后的那片土地的性格和气质。阅读这些优秀的拉丁美洲小说家的作品时,我大脑里的眼睛,渐渐地看到了一整块大陆的形状和气质,它的河流和山脉,它的深沉与激越,它的涌动与激情,它的忧伤和欢乐,它的痛苦和别致的舞蹈。

要是说到一些拉丁美洲作家的具体的作品,我特别喜欢安·阿斯图里亚斯的《玉米人》《总统先生》,胡安·鲁尔福的《平原烈火》《佩德罗·帕拉莫》,博尔赫斯的全部短篇小说,科塔萨尔的《跳房子》,加西亚·马尔克斯的短篇小说,以及《百年孤独》《家长的没落》《霍乱时期的爱情》……

我花了很多年,才建立起阅读文学作品的正确习惯。是什么决定了我喜欢这本书,而不喜欢那本书呢?鲁尔福的《佩德罗·巴拉莫》等众多的外国小说,教会了我看上去无关紧要、实则重要的读法:读者是作者的一部分!

原载于《世界文学》2005年第6期。

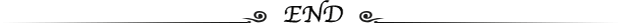

胡安·鲁尔福(Juan Rulfo,1917—1986)墨西哥小说家,被誉为“拉丁美洲新小说的先驱”,一生只留下篇幅极其有限的作品,却被众多作家奉为文学偶像。墨西哥国家文学奖、比利亚乌鲁蒂亚文学奖、西班牙阿斯图里亚斯王子文学奖得主,墨西哥语言学院院士。与奥克塔维奥·帕斯、卡洛斯·富恩特斯并称墨西哥文学20世纪后半叶的“三驾马车”。

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》