露易丝·格丽克在诺贝尔文学奖受奖词中将自己比作栖居在圆木底下的生灵,对她而言,那是一个安全、私密又自在的空间。每一位阅读者都拥有这样或大或小、或深或浅的空间。今天我们借助新媒体的力量,将这一段段“圆木”连通,让所有心灵的独语连成具有开放和交流性质的共语。欢迎加入《世界文学》分享会(二维码见文末)。

【匈牙利】桑托·伽博尔作 余泽民译

深圳—张涛

看来大家似乎对讨论这篇《最漫长的夜》中出现的成语兴味盎然。关于文首出现的“震耳欲聋”,正如群里王伟老师说的那样,语言总是从无到有的,文学的语言就是一场冒险和创新,应该对它持以宽容的态度。深以为然,故按下不表。在此我想说说出现在文末的另一个成语——“面面相觑”。小说结尾作者这样写道:“直到黎明,什么也没发生,他们就静默地坐在餐桌旁,面面相觑。”确实,在老人到达目的地之后直到小说结束,我们都没有读到期待的紧张刺激、扣人心弦的故事情节,不仅如此,甚至连行为,对话描写都很少。可作者明明用了大量篇幅来写这一经过,也就是他们在军官指引下进入主人家中之后发生的事。读者如我,心里不免会产生这样的疑惑,作者不惜笔墨,不厌其烦地交待了这么多,其目的何在?难道后面真的什么都没有发生吗?如果非要从小说结尾的这段叙述中寻找一点蛛丝马迹,我会将“面面相觑”这个成语列为重点怀疑对象。有眼尖的群友在群里指出,“面面相觑”意味着沉默相对无言,这当然没错,但是百度该词之后会发现,它还隐含着另一层意思,那就是惊恐和无奈。为什么还有这样一种感觉存在?显然这里有事发生,而且这事不仅仅是沉默无言那样平常无奇,轻描淡写。在我看来,其实这后面上演着一场惊心动魄的近身肉搏——老夫妻和主人一家三口的对峙和冲突。

这个冲突被作者安排在一个狭小逼仄的屋子内发生,体现在文本中,也可以说是军官一手造成的,因为他提前一天把人带到了这里,使入住者和被驱逐者无可避免地兵刃相见。在这间屋里,光线是灰暗的,空气是凝固的,人的态度是冷漠的,只有时间,近乎停滞,在沉闷煎熬中,在各自的戒备与敌视中,一点点地向前挪动。所有人都手无寸铁,除了房东稍显年轻,其余都是弱者:老人,妇女和儿童,但此时如果有任何一人无法自我克制而奋起,都会给他人造成伤害。每个人的目光都是一把寒光逼人的尖刀,足以直刺对方的心脏,伤敌于无形;每个人的言行也都是一根导火索,足以瞬间引爆全场。从忐忑不安到礼节性的沟通,再到掏出照片解释,老人表现出贵族特有的风度和修养,一步一步地努力尝试着寻求主人的谅解。孰料主人并不欢迎这对不速之客的到来,且怒不可遏地抬手将照片扫落在地。老人的手停在空中半天抽不回来,至此局面变得更加尴尬窘迫,冲突也在此达到高潮。好在女主人捡照片的举动,让紧张的气氛得以缓和。此后老夫妻和农夫一家三口就这样面面相觑地对峙着,持续了一整夜,直到军队再次到来将他们一家接走。

值得注意的是,作者设置的大冲突中还埋伏着小冲突,它巧妙地隐藏在两对夫妻之间:老妇人一路上都在对老人表达抱怨和不满,直到关键时刻给老人使眼色让其闭嘴;女主人置男主人的愤怒于不顾,默默捡起洒落一地的照片。这样的安排,可以见出每个人的性格,以及迁徙给人们带来的影响。现在我们终于知道,作者花费心力和笔墨,苦心孤诣,意在写冲突。冲突的根源是权力之下的迁徙和流放,是无数平凡人的离乡背井,颠沛流离,无家可归。体弱多病的老夫妻固然不愿离开他们的家园,因为那里有足够他们安享晚年的丰饶富庶的财产;农夫一家可能生活上捉襟见肘,家徒四壁,但他们又何尝愿意离开自己平日充满着欢声笑语的温馨家园?如此,我们也就不难理解农夫对于老夫妻这种鸠占鹊巢般举动的愤怒。如此,有了静默尚且不够,非得还有愤怒,以及由此造成惊恐,种种情绪参杂其中,成语“面面相觑”才会顺理成章地出现。北京—叶丽贤

格丽克说,集体的裁断会威胁到诗人的独立性,公共荣誉是一种危险的东西。怎么理解这句话?另外,她一边领着国际大奖,一边却这么说,怎么看待这一点?期待大家的反馈。

诗人都有求胜心,这一点她坦承从小就如此。作为凡人,接受荣誉是正常的反应。格丽克对诺奖没有意见,也没有足够的理由去拒绝。但她坚持自己的独立性也没错呀!意大利的费兰特,写《那不勒斯四部曲》的,人们只知道这个作者的笔名,其余的一无所知,更具个性!她说过每个作者都希望自己的作品抵达更多的人。这是指作品的传播范围。她更在乎的是后代的传承,而不是当世的传播。她对作品内容的独立性有很强烈的要求。她不希望自己被打扰,甚至不希望作品的传播方式被打扰。这是两个问题,算不得言行不一。

我觉得她在受奖词中的观点没毛病,我喜欢她那句,好像是说真理一旦掌握在集体手里,是一件危险的事情。第42页,作者提出:诗歌可以给人多种感觉。作者是不是在反对一种“参考答案”式的诗歌评价。举个例子说吧,上学读诗的时候,我们会被要求去了解作者,分析作者的文风和思想。作家的独立性就被权威如此消解了。它表达了诗人一种珍贵的态度,也是她着意强调、告诫世人的。由此句我想到老子的一句话,天下之为美,斯恶已。这里蕴含着古人今人共同面对的一个问题,即社会评判的标准问题。我的一点不成熟的理解是,格丽克认为集体的裁断容易导致单一的评判标准,在这个诗人需要得到社会认同维持生计的时代,大家为了得到认可就都朝着一个方向走。这样个人的声音,特别是诗人的个性就容易被扼杀掉,所以她希望诗人不要为了得到集体认同就去改变自己的个性。至于她的获奖,那是诺奖委员会发现找到了她,而不是她去迎合集体的标准,获奖和保持她个体的独立性之间并不冲突。她的获奖反而证明了坚持诗人的独立性,不去迎合集体的标准,也是有获得集体认同的可能的。

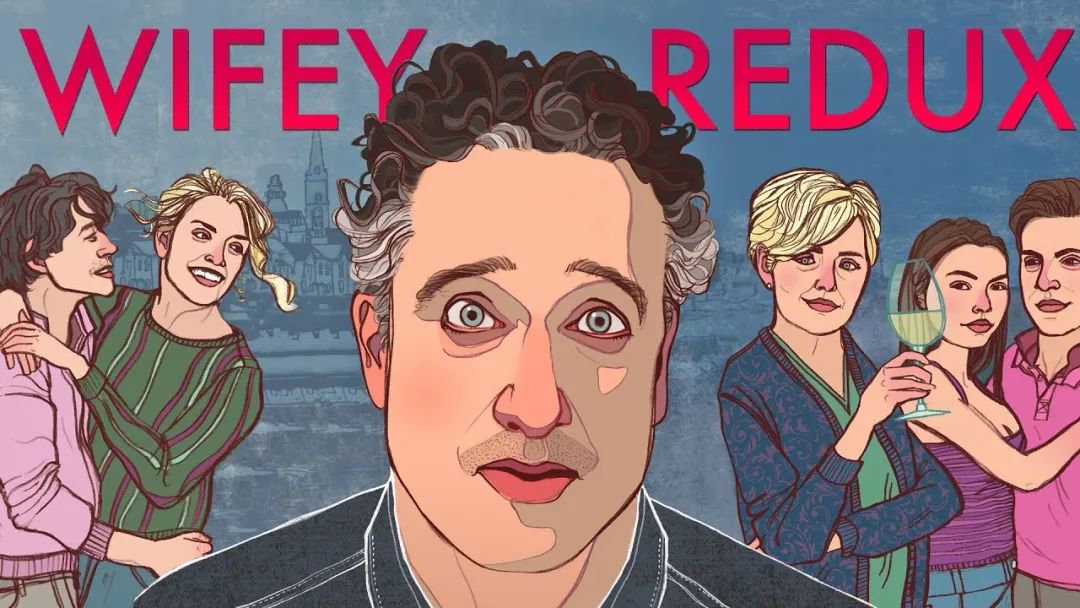

我觉得关于《媳妇再临》的主题,最为贴切的一个说法是父亲和男人的担当。前面一切美好,都是为了后面父亲和男人角色的出场作铺垫。父亲努力维护小天使的形象和利益,男人努力维护传统价值的存在。他的愤怒是有原由的,也令人肃然起敬。在诙谐文字背后是沉重的价值观流失,一个时代与另一个时代的价值观的碰撞。这是我们当下生活的写照,也是每个父亲和男人面临的困境。我对此颇有共鸣。

凯文·巴利作 孟洁冰译

感谢孟洁冰老师翻译的《早餐酒》,包括作品以及短片!之前读作品时就被深深吸引。那种消极灰色的情绪,因为一个女人的出现带来梦幻的亮色,给人极大的想象空间。特别是文中的诙谐语句,太绝了!比如,开篇便是“据说,乡下小镇上只要有三个酒鬼,就能让一家小酒吧维持下去,虽然我和表哥托马斯尽到了自己的本分,可我们还是少一个人……”再如,“正是由于缺少女人的缘故,我们把自己变成了老女人。”但是小说带给我的想象是短片绝对难以企及的。比如那个贯穿始终的动作“打着细密的小圈擦起来,顺着木头结节和纹路走向擦来擦去”,在影片里呈现得太敷衍了(镜头里那桌子边上隐现的浮灰应该是绝对不能容忍的)。还有“过不了多久,孩子们就要从小学里出来……”影片却将之设置在女人出现之前,仿佛酒店刚开门不久学校就放学了,另外就是酒喝得太快了,演员长得太帅了。短片确实精彩,但正是因为小说给我带来的体验异常丰满,仿佛身临其境,所以,我会对电影这种重现的形式未免“吹毛求疵”了。感谢巴利!感谢孟老师!感谢叶老师!让我遇见这么精彩的作品!

爱尔兰文学为什么这么丧,从《正常人》开始就这感觉,还有《格兰贝的年轻人》,是那里的海风太大了,吹的吗?肯定是生活太无聊了

凯文·巴利在小辑的访谈中说到爱尔兰天气与他创作的关系。

有一句这样的话:即使热浪袭来,爱尔兰的海也是冷的。据说,现在的爱尔兰作家,不是写得像乔伊斯,就是受乔伊斯的影响。

ZY

强烈要求《谁死了·麦卡锡》的译者龚璇来这群里谈谈对此小说翻译的心得!

用词相当精确形象,如“就能感受到康·麦卡锡忧愁的目光对着你缓缓耙耱”。

这篇小说刻画了一个极度迷恋传播死亡信息的人,因为他经常传播死亡信息,以至于最终感染了“我”,让“我”甚至想制造一则自己的死亡信息。特别是他死亡后,“我”也像他一样迷上了传播死亡的信息——传播他的死亡信息。这篇小说给我的感觉是:讲述者从开始对死亡播报人不理解,后来渐渐理解了。那种渴望被人记住的感觉,源于对死亡本身的恐惧,而这种恐惧某一时刻被麦卡锡化解,因为有他在,死亡并不孤独。亡故者终究会于某天被人提起,被人所知。讲述者替代了麦卡锡,可能他也希望别人能被记起,也希望别人能记住自己。这似乎传递了某种对生命的理解,对死亡带来的孤独的宽容和爱。麦卡锡从最初由死亡的播报者到变成了“死亡”的代名词再到“我”成为他的“接替者”,这似乎说明,“我”与麦卡锡冥冥之中是相似的,对死亡那种超乎寻常的迷恋和向往。死亡于他们而言,或许是一种归宿,也或许是一种享受。这其中也隐隐透露出作者对死亡的思考,也是作者对于死亡的一种诗意解读。诗歌回响 | 埃·庞德【美国】:诗章四(节选,双语朗诵)

北京—叶丽贤

前天我在群里发了《诗章四》选段,有朋友希望编者来讲解一下这个片段。我仅从音律角度来解释这个片段里声音与意义的关系。庞德注重诗歌音律的声音效果,请大家看这两句:The valley【i】 is thick【i】 with leaves【i:】, with leaves【i:】, the trees【i】,/ The sunlight glitters【i】, glitters a-top......还有这两句:Lifting, lifting and waffing: / Ivory dipping in silver……里头也用了不少【i】或【i:】的音。英美诗人有时会在行中不断重复某个元音,来增强诗歌的声音美感。但重复哪个元音,效果是有所不同的。【i】音比较轻促,滑溜、顺畅,比较适合表达轻扬、灵动的感觉。

Not a splotch, not a lost shatter of sunlight. 这里三次重复【o】音,三次重复辅音【s】。这两句也有特点:Nymphs, white-gathered about her, and the air, air,/ Shaking, air alight with thegoddess。第一行末尾两次用air这个单音节词,再用一个双音节词shaking,用逗号隔开,再次重复air,给人很短促、零碎的感觉。这样行文有可能是在模仿空气震颤的感觉,就像水光潋滟一样……

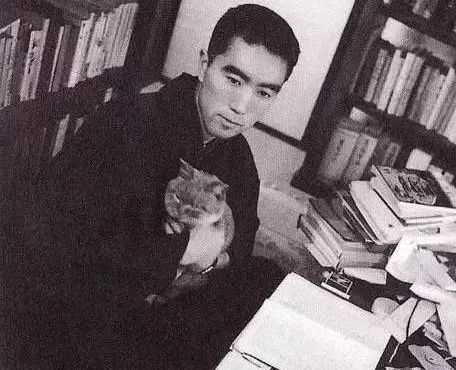

在作者杨槐先生看来,三岛由纪夫似乎是一个难以言说的作家:其人其作始终贯穿狭隘的民族主义思想和宣扬传统的武士道精神;在文学创作上,承续本土传统又借鉴西方,显现出深厚的文化底蕴和精湛的写作技法;用血腥暴力,畸形病态诠释美,形成了梦幻而瑰丽的唯美主义,在日本战后文坛独树一帜。(连川端康成也称赞他。)文章既有贬又有褒,论述了三岛由纪夫的个人思想及创作风格后,杨槐先生在结尾说,文学应该是积极进步,应有利于促进人类美好和谐的。他对三岛由纪夫的创作给出了个人意见。

我个人认为,对于作家本人而言,是左翼也好,右翼也罢,是什么狂也好,犯了什么症也罢,可以研究其思想成因,生活轨迹及与创作的关系,文如其人更好,文并不如其人,也无可厚非。作为读者,只认文本,只要作品写得精彩,有人愿意出版,愿意阅读,至于他的政治立场怎样,生活作风如何,是积极还是颓废,正经还是荒诞,沉稳还是激进,极端还是普世,又有什么关系呢?世界本就复杂而幽暗,充满着无限的不确定,而文学的功能之一,就是反映世界的原貌,最好如阳光,滋润欣欣向荣的万物,让生活中点滴的美好闪闪发亮;最好似镜子,照见蠢蠢欲动的魔鬼,使人性中隐在的一面无处逃遁。

小说欣赏|佩·菲茨杰拉德【英国】:贝恩斯

新疆葫芦河

一切形式之上或只重形式的艺术都是伪艺术。就拿音乐来说,它本是自然的心灵之符,不论是天籁之合奏,还是地籁之散曲,抑或人籁之别调,都是本本然然、自自在在的。但总有人要来别出心裁,玩一些花样,结果让音乐变了调,没了趣味。曾经的音乐指挥大师贝恩斯尊重自然、尊重艺术,同时也是尊重他人、尊重自己,他的远遁孤岛,以破琴为伴的隐居生活,实际上是对世俗的一种对抗。他的“不合作”,然而又是对音乐的一往情深和独到理解,让我们唏嘘不已。艺术是生命之美的花朵,没有生命之美,还谈什么花朵?中国有句古话,当官不为民,不如回家卖红薯。套用这句话,艺术不为心,不如上岛种土豆。即便像贝恩斯一时没有种出土豆,那有何妨?时间还有,孤岛还在。

世界读书日 | “一些书,一些时光”:来自《世界文学》的阅读邀请

深圳—张涛

看了作家们对这些书的精彩品评与推介,不禁拍案叫绝,恨不得一睹为快。同时亦为自己狭窄的阅读视野和少得可怜的阅读量感到羞愧,因为这些一本都没读过。因为没读过,所以没有发言权。唯一可以言说的是,首位推荐者作家傅菲,是我的同乡,曾看过他写的一篇散文。他笔下的灵山,信江,以及与之相关的一花一草,一鸟一兽,一人一事,是所我熟悉的:那里是我故乡,是我童年和少年快乐时光的安放地,那里的一切都让我感到亲切,令我怀念;然而又是我感觉陌生的——他写出了我从未发现的美:在他的笔下,故乡是雄伟峭拔,云雾缭绕的大山;是穿山过峡奔跑欢腾的大江;是戴着斗笠披着蓑衣,在细雨延绵的田野劳作的乡农;是站在垂柳下,梳理自己湿漉漉白色羽毛的鹭鸶;故乡还是几片轻柔的云朵,几缕袅娜的炊烟,几排低矮的篱笆,几声熟悉的犬吠,几盏可亲的灯火。总之,由他文字呈现的故乡,光影交错,如梦如幻,情深意切,温婉动人。欢迎读者朋友加入《世界文学》分享群plus,请扫描下方二维码添加《世界文学》小助手的微信,获邀入群。

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》