译家档案 | 苏杭:致一百年以后的你(《茨维塔耶娃诗选》前言)

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

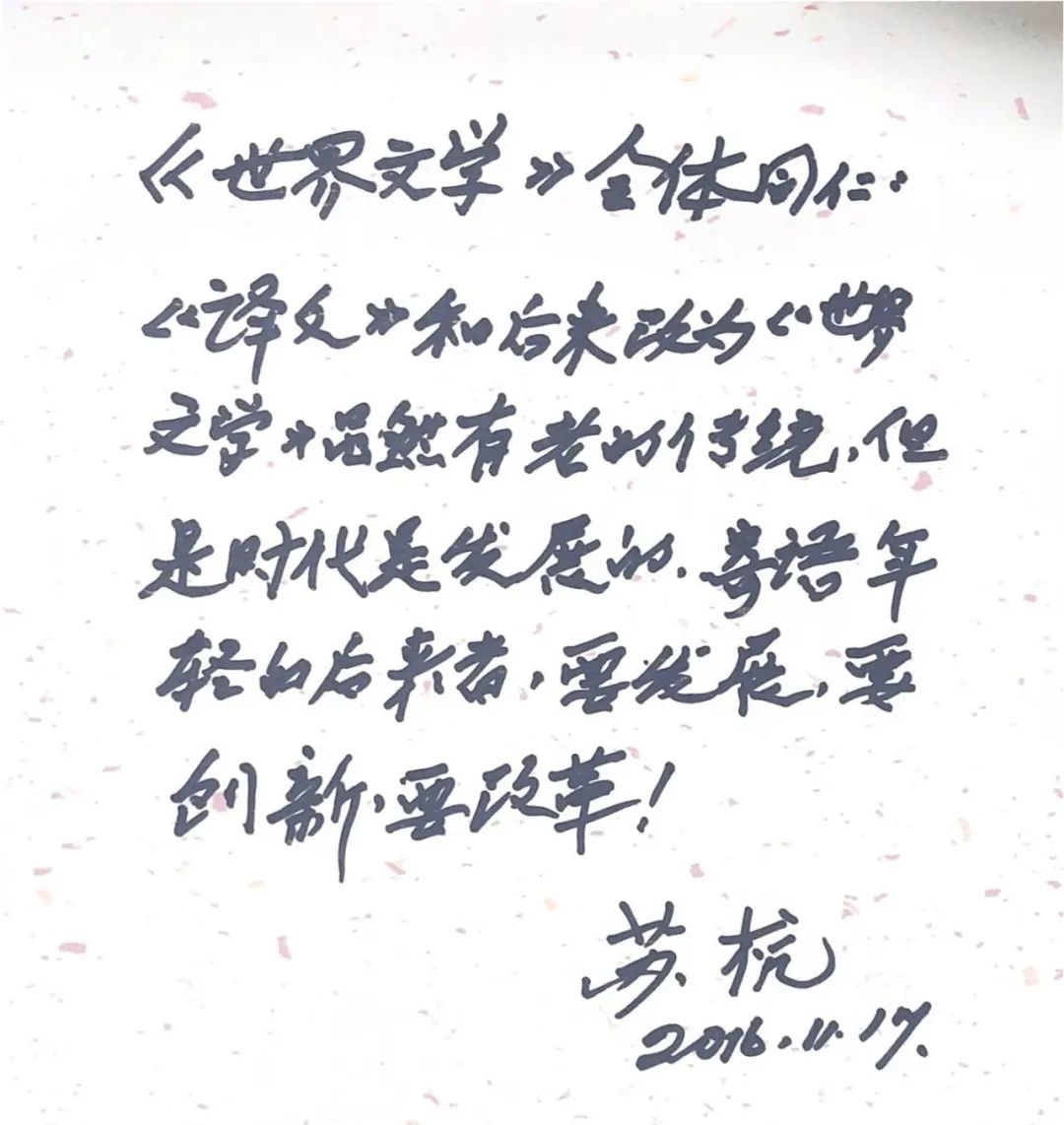

爱世界,爱文学,爱《世界文学》2020年第1期的《译家档案》刊登了《世界文学》老前辈苏杭先生的成果简介,精彩译文选段,还有他勉励《世界文学》全体同仁的寄语。苏先生曾担任《世界文学》编辑部苏联东欧组组长、编委、编审,从上世纪50年代起,在国内多家文学或书评类杂志首次译介了俄苏等国的众多优秀作家。如今已经年近九十五,苏老依然在关注《世界文学》每一期新刊的发布,关心《世界文学》所取得的每一份成绩。我们以此小辑向这位工作尽责、为人低调、才笔出色的资深编辑、老翻译家致敬。

今天我们先邀请各位读者重温苏先生三十年前纪念茨维塔耶娃的文章《致一百年以后的你》(原为1991年版《茨维塔耶娃诗选》的译序,新修于2012年)。我们接着将全文推出苏先生翻译的茨维塔耶娃的名篇《山之诗》。今年恰逢这位俄罗斯女诗人逝世八十周年,苏先生的译笔将带领各位一同登上那座在茨维塔耶娃心中定义了爱情海拔的高山。

致一百年以后的你

苏杭

像俄罗斯诗歌的巨擘叶赛宁和马雅可夫斯基一样,玛丽娜·伊万诺夫娜·茨维塔耶娃于1941年8月31日在俄罗斯中部的小城叶拉布加自己结束了自己的生命。

玛丽娜·茨维塔耶娃于1892年10月8日(俄历9月26日)出生在一个书香门第,她的父亲伊万·茨维塔耶夫是莫斯科大学教授,语文学家,艺术学家,彼得堡科学院通讯院士,莫斯科美术博物馆的创建者;母亲玛丽亚·梅因是一位颇有才华的音乐家,精通数种语言,是她丈夫创建博物馆的得力助手。茨维塔耶娃本应有一个金色的童年,但是不幸的是母亲患上了肺结核,在她十四岁时便离开了他们。还在母亲在世时,她便尝到了动荡不安的生活与孤独冷漠的滋味。为了给母亲治病,全家长期漂泊国外,十岁的她与八岁的妹妹阿纳斯塔西娅两人常年在意大利、瑞士和德国等地寄宿学校读书。不到十七岁时,她只身前往法国巴黎大学听古代法国文学课。她自幼养成的那种清高孤傲的性格使她后来吃尽了苦头。

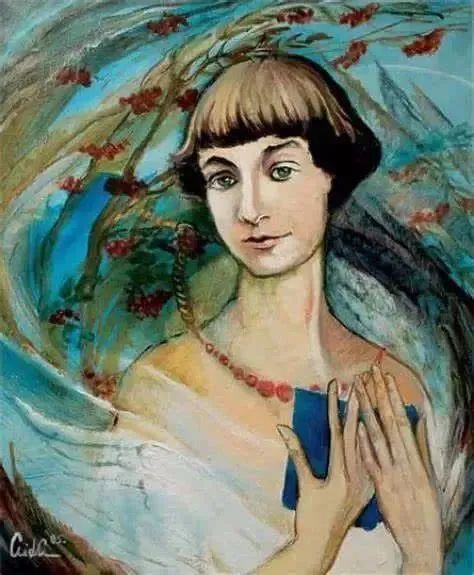

玛丽娜·茨维塔耶娃画像

玛丽娜·茨维塔耶娃六岁便开始写诗。她意识到自己在诗歌方面的天赋,大概是在1903—1904年,也就是她十一到十二岁的时候。1910年秋天,她刚满十八岁,便出版了第一本诗集《黄昏纪念册》。这本薄薄的小册子尽管从内容上看没有跳出一个少女的生活圈子,但是由于它显露出作者早熟的诗歌才华,得到了著名诗人勃留索夫、沃洛申的赞许。沃洛申甚至亲自登门拜访这位初出茅庐的作者。此后,他不仅引导茨维塔耶娃走进了“诗歌的殿堂”,二人还成了忘年交。1911年茨维塔耶娃放弃了学业,来到了诗人沃洛申在克里木的科克杰别里创办的文学家之家。那里吸引着许多作家、艺术家。正是在那里,她遇到了出身于革命世家的子弟谢尔盖·埃夫伦,1912年1月两人便结为伉俪,9月女儿阿里阿德娜(阿利娅)出世。同年她出版了第二本诗集《神灯》。

然而好景不长,1913年8月,在茨维塔耶娃不到二十一岁的时候,父亲也与世长辞。继而她又与丈夫长期别离,给她的命运平添了一层不祥的色彩。在第一次世界大战期间,谢尔盖·埃夫伦作为救护人员辗转于各地,十月革命的日子里,白军溃败,作为白军军官的谢尔盖·埃夫伦被命运抛到了国外。茨维塔耶娃带领女儿阿利娅和1917年4月出生的二女儿伊琳娜留在莫斯科,母女三人相依为命。她没有任何收入,“靠写诗是不能养家糊口的”,这话虽然是她多年以后在另一种更为艰苦的国外环境下说出的,但是当时茨维塔耶娃对自己的无能为力确实也有了充分的认识。她一度到俄罗斯联邦民族事务人民委员部工作,偶尔也出席一些诗歌朗诵会,包括为募捐而举办的晚会。她虽然不修边幅,甚至流露出她那固有的高傲神情,却也被听众当作自己人而受到热情欢迎。一个强者在生活最艰难的处境中永远能够迸发出最旺盛的创作力。茨维塔耶娃在这段时间里,以顽强的毅力不仅写了数百首抒情诗,还对民间文学作了探讨——她以俄罗斯民间故事为素材写了许多首长诗。此外,她还与艺术剧院的演员们合作,为他们写了几部诗剧,同时从他们那里得到灵感,向他们奉献了不少组诗。茨维塔耶娃的早期诗作“是用古典的语言和风格写作”的,她的“抒情诗的形式有一种威力……这是她呕心沥血摸索出来的形式,它不是软绵绵的,而是浓缩精练的”,这些诗具有“无限的纯洁的力量”。“你那样子同我相像,走起路……”“哪里来的这般柔情似水?……”“同我们一起宿夜的亲爱的旅伴!……”、《致一百年以后的你》、“我在青石板上挥毫……”等诗便是如今已经成为传世之作的早年的抒情诗。

在与谢尔盖·埃夫伦离别四年半以后,借助爱伦堡于1921年春出国访问之便,茨维塔耶娃于同年7月14日意外地得到了丈夫在布拉格查理大学读书的消息。茨维塔耶娃随后于1922年5月15日携不满十岁的女儿阿利娅(二女儿伊琳娜于1920年饿死)去国外与丈夫团聚。从此,茨维塔耶娃与祖国离别了十七年,备受痛苦的煎熬。

离开俄罗斯以前,茨维塔耶娃已经确立了她作为诗人的地位,她的创作已经完全成熟,而且正处于旺盛时期。她先后又出版了三本诗集:《选自两本诗集》(1913)、《里程碑》(1921年初版,1922年再版)、《卡桑诺瓦的结局》(戏剧小品,1922)。

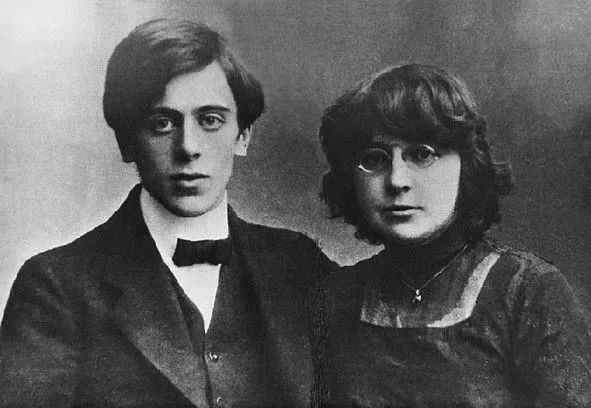

茨维塔耶娃和丈夫谢尔盖·埃夫伦

由于丈夫有病,四口之家的生计只靠茨维塔耶娃写诗的稿费和朗诵会的收入来维持,生活日益困难。因此,从30年代起,茨维塔耶娃改为从事“能够养家糊口”的散文创作。散文创作的素材多取自她个人的经历和家世。《父亲和他的博物馆》《母亲和音乐》《老皮缅处的宅子》《索涅奇卡的故事》便属于这一类;另一类是关于一些诗人的回忆和对普希金的研究:《一首献诗的经过》(关于曼德尔施塔姆)、《关于活生生的人的活生生的事》(关于沃洛申)、《迷惑的灵魂》(关于安德列·别雷),《我的普希金》《普希金和普加乔夫》;还有一些如《时代和当代俄罗斯的抒情诗》《同历史一起的诗人和处在历史之外的诗人》,则是评论同代诗人马雅可夫斯基和帕斯捷尔纳克的创作个性以及探讨诗人和他们的使命的文章。

茨维塔耶娃初到国外时,受到俄国流亡作家们的热烈欢迎。几家俄国侨民办的出版社争相向她约稿,仅头两年她出版的诗集便有《离别集》(1922,柏林—莫斯科)、《献给勃洛克的诗》(1922,柏林)、《少女女皇》(童话诗,1922,柏林—彼得堡)、《普绪刻》(1923,柏林)、《手艺集》(1923,柏林—莫斯科)、《小伙子》(童话诗,1924,布拉格)等六册,四年后又出版了《离开俄罗斯以后》(1928,巴黎),这是茨维塔耶娃侨居国外时的最后一本诗集。

严酷的现实使茨维塔耶娃摆脱掉“除了心灵以外,我什么都不需要”的超然的人生哲学,逐渐对流亡圈子的空虚、冷漠、庸俗的精神生活和物质生活投以无情的轻蔑和辛辣的讥讽(《报纸的读者》)。1928年马雅可夫斯基访问巴黎时,她的表现进一步加剧了她在政治上与那些流亡者的分歧。茨维塔耶娃公开表示欢迎马雅可夫斯基,她刚到国外时就曾将马雅可夫斯基的《败类们》一诗译成法文发表。1928年11月7日她出席了在伏尔泰咖啡馆举行的马雅可夫斯基诗歌朗诵会,会后记者问她:“关于俄罗斯您有什么话要说吗?”茨维塔耶娃不假思索地答道:“那里有力量。”早在六年前的1922年4月28日清晨,茨维塔耶娃在离开俄罗斯的前夕,在空荡荡的铁匠桥街遇到了马雅可夫斯基,并问他:“您有什么话要转告欧洲吗?”后者答道:“这里有真理。”茨维塔耶娃1928年答记者的那句话,就是与马雅可夫斯基1922年对她说的这句话遥相呼应的。茨维塔耶娃以她“那里有力量”这句斩钉截铁的话,并以“她的整个诗歌的实质,与反动势力抗衡并且勇敢地表明自己对新的、苏维埃的俄罗斯的同情”。然而这句话却也断送了她全家的一部分生活来源。过去发表她的作品的《最新消息》报从此不再发表她的作品。但是茨维塔耶娃后来在给马雅可夫斯基的信里毫不含糊地并且不无骄傲地承认别人对她的指责:“如果说她(指茨维塔耶娃)欢迎的只是诗人马雅可夫斯基,那么她欢迎的就是以他为代表的新的俄罗斯……”后来马雅可夫斯基为了向她表示敬意,曾在他的创作展览会上展示过这封信。

就连她自幼那样热爱的俄罗斯语言都不能使她的感情平静下来:

然而在路上如果出现树丛,

那对故土的亲切的记忆,那作者幼时在家园曾围绕着它嬉戏的火红的花楸果树,有着多么强大的诱惑力啊,可是它刚一出现在诗人的脑海里却又戛然而止,不知有多少言语、多少感情尽在这不言之中,真是令人拍案叫绝!如此含蓄、如此深沉的艺术处理,这般令人回肠九转的怀乡诗,只能出自有着特殊经历的茨维塔耶娃之手。

《玛丽娜·茨维塔耶娃:生活与创作》

尽管茨维塔耶娃的思想感情这般纷乱复杂,但她却把父辈与儿女们截然分开,“我们的良心不是你们的良心”“我们的争吵不是你们的争吵”“孩子们,自己去创作自己的故事——写自己的激情,写自己的岁月”;“祖国不会把我们召唤”“去吧,我的儿子,回家去吧”“回到自己的家园”,诗人念念不忘用热爱祖国的感情来培育自己的儿子:“像用唧筒一样,我把罗斯汲取——把你浇灌!”(《给儿子的诗》)而《祖国》一诗再次表达了她的这种思想感情:

茨维塔耶娃与罗泽维奇

罗泽维奇出生于彼得堡一个军医家庭。第一次世界大战期间中断学业,上了前线。1917年被任命为黑海舰队海军中尉。担任过下第聂伯红色舰队司令员。国内战争将近结束时,被白军俘虏。后来,命运把他抛到了布拉格,在那里读完大学,1926年定居巴黎,加入了共产党,与法国左翼组织合作。德国法西斯占领法国期间,他参加过法国抵抗运动,1939年被捕,关押在德国集中营里;1945年在罗斯托克被苏联红军解放。返回巴黎后,他恢复了他的政治工作,同时从事绘画和木雕。1960年他把他保存的与茨维塔耶娃有关的所有材料(手稿、书信、图书、绘画)寄给了莫斯科,“以示对她的不可磨灭的纪念”。

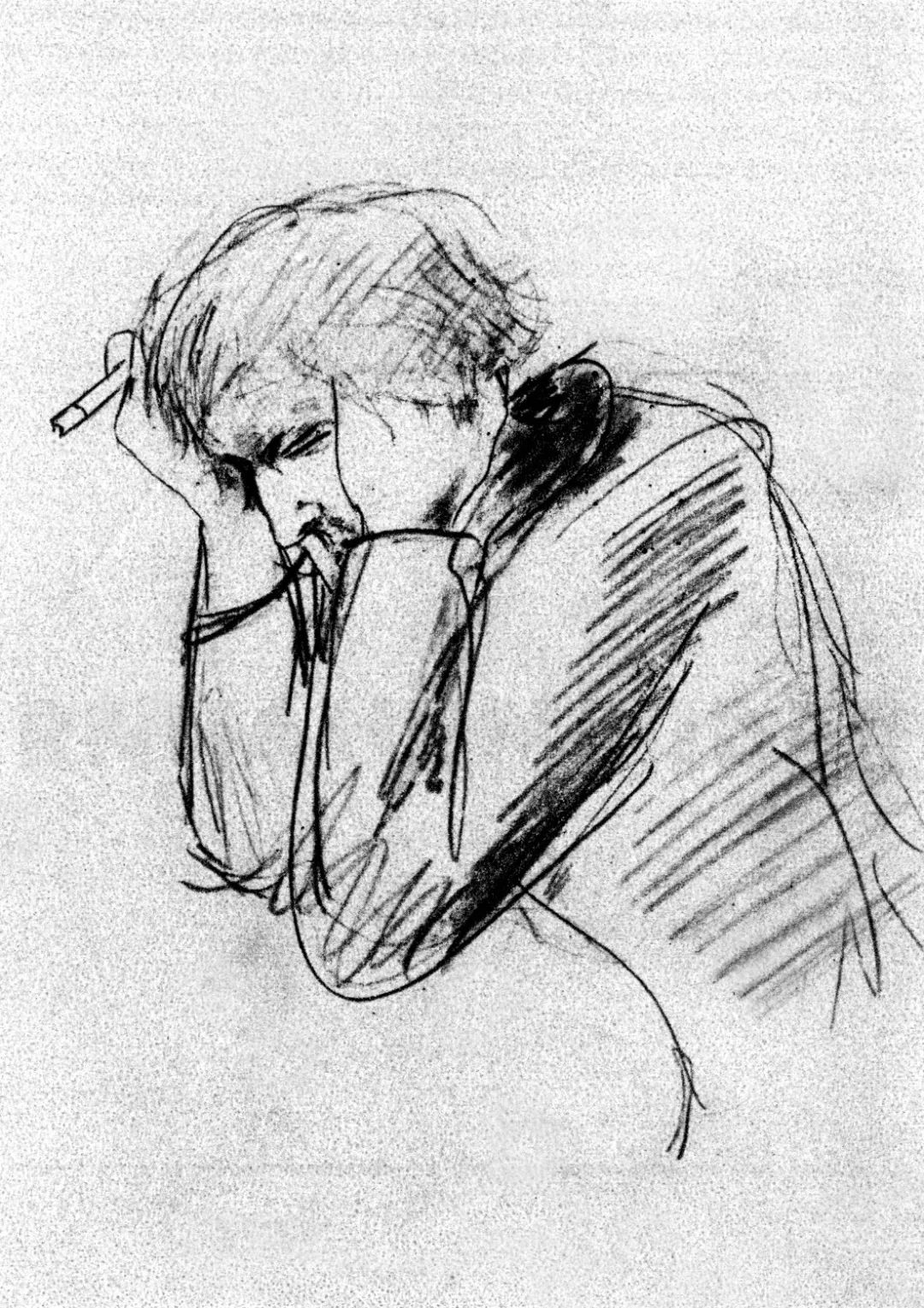

1977—1980年间,罗泽维奇曾将他为茨维塔耶娃所作的四幅素描和一座雕像的照片以及他的自传寄给了俄罗斯一位研究茨维塔耶娃创作与生平的学者。罗泽维奇在他的自传结束时写道:

茨维塔耶娃是一个喜欢走路的人,她喜欢山,而不喜欢海,她常常把山与海对立起来。在诗人的创作观念中,这两个概念在作为象征的同时,还具有对立的意义。她说,“有些事物我对它们永远保持着排斥的状态:大海,爱情。海洋像帝王一样,像金刚石一样:只听得见那不歌颂它的人。而山则表示感激(神圣的)”,山在“大地之上,天空之下。山在天空中”。

在《山之诗》中,茨维塔耶娃表达了一种对人的情感和激情所持的浪漫主义的观点。这些情感和激情是以属于存在的崇高的、精神的因素为基础的;她把这些情感和激情同日常生活对立起来——尽管这种日常生活是家、家庭以及亲人的关系。她在1925年致帕斯捷尔纳克的信中写道:“我使我的心灵养成一种习惯,让它在窗子外面生活,我一生都是透过窗子来看我的心灵的——啊,只看它!——我不允许它走进家里,就像人们不让、也不带着家狗或者迷人的小鸟进入家里一样。我把自己的心灵变成了自己的家,但是从来也不会把家变成心灵。我不存在于自己的生活中,我不在家。心灵在家里,——在家,这对我是不可思议的,也就是说我不能思索。”(参阅长诗中“想幸福就该待在家里,——/想得到不是虚构的爱情……”句)《山之诗》尾声中有两行诗,被诗人删掉了:

但是我心中的记忆也很久长。

阿利娅画的母亲茨维塔耶娃

茨维塔耶娃一面为女儿和丈夫到处奔走求告,一面辛勤地从事诗歌翻译借以谋生,并打发那更为孤寂的日子。由于她的诗作无处发表,她只能偶尔在译稿中写下几首。这是后来从她遗留下来的译诗中发现的。在译诗方面,她比自己写诗更为重视音韵节奏和意境。在她回国后不到两年的时间里,尽管处在更为沉重的生活与心理的压力之下,茨维塔耶娃仍然完成了大量的翻译工作。她译的主要是法国(如波德莱尔)、英国、波兰、捷克、保加利亚等国诗人的作品,以及伊万·弗兰科、瓦扎·普沙韦拉和白俄罗斯诗人的诗作。除此之外,她还为《莫斯科新闻》和《国际文学》将莱蒙托夫的诗译成法文,将洛尔伽的诗从西班牙文译成法文,将贝希尔的诗从德文译成法文。一个年近半百的女人居然在精神上和体力上能承受如此沉重的负荷!

最使她难堪和愤懑的是,回国后一年有余尚无安身之处。她向当时作家协会负责人法捷耶夫求告,回答却是一平方米也没有。她们母子二人经常过着寄人篱下的生活。她在一封信里感叹道:“我不能放任我的感情——权利(何况在从前鲁勉采夫街博物馆里还有我们家的三套书房——外祖父……的,母亲……的,以及父亲……的)。我们把莫斯科都献出来了,而它却把我抛了出去——驱逐出去。”

德国法西斯入侵苏联日益加剧,茨维塔耶娃再也无法抵御这最后的劫难。为了儿子的安全,1941年8月8日她带领穆尔离开她刚刚获得立锥之地的莫斯科,8月18日被疏散到鞑靼自治共和国境内的小城叶拉布加。随之而来的焦虑是,她唯一可以赖以为生的技能是翻译外国诗歌,但是这种技能在那里却毫无用处。于是她在8月26日只身前往莫斯科作家协会所在地契斯托波尔,请求迁居该处并在作协基金会即将开设的餐厅谋得一个洗碗工的工作,然而就连这个最低的要求也未得到满足,于是她于8月28日返回叶拉布加。至此,她的精神已经完全崩溃。她痛苦地感到,她一向认为诗人是“有用的”,但是如今诗人已经毫无价值了。作为一个母亲,她虽然日夜为儿子心焦如焚,却毫无保护他的能力。万般无奈,她只好将保护儿子的责任托付给别人,自己却于8月31日趁房东星期日外出时悬梁自尽了。她在给儿子的遗嘱中说:“小穆尔!原谅我,然而越往后就会越糟。我病得很重,这已经不是我了。我爱你爱得发狂。要明白,我无法再活下去了。转告爸爸和阿利娅——如果你能见到——我爱他们直到最后一息,并且解释一下,我已陷入绝境。”

然而茨维塔耶娃已经无从知道,在她死后的一个半月,也就是说,在1941年10月16日,谢尔盖·埃夫伦被处决。

过了不到三年,使茨维塔耶娃最为担忧的儿子格奥尔吉·埃夫伦于1944年初应征入伍,“去开辟自己的岁月的战役”,7月在白俄罗斯战线为祖国献出了他年仅十九岁的生命!

聊以告慰茨维塔耶娃英魂的是,她的孤苦伶仃、无依无靠的女儿阿里阿德娜·埃夫伦,经过了十七年集中营和流放生活的磨难,终于在1956年重获自由,把自己的余生全部献给母亲的未竟事业,整理、注释并出版母亲的遗作;然而令人遗憾的是,茨维塔耶娃将近三十年的生活与文学活动的唯一最直接的见证人阿里阿德娜·埃夫伦却未能完成关于母亲的回忆录便于1975年谢世了。

我的诗覆满灰尘摆在书肆里,

从前和现在都不曾有人问津!

我那像琼浆玉液醉人的诗啊——

总有一天会交上好运。

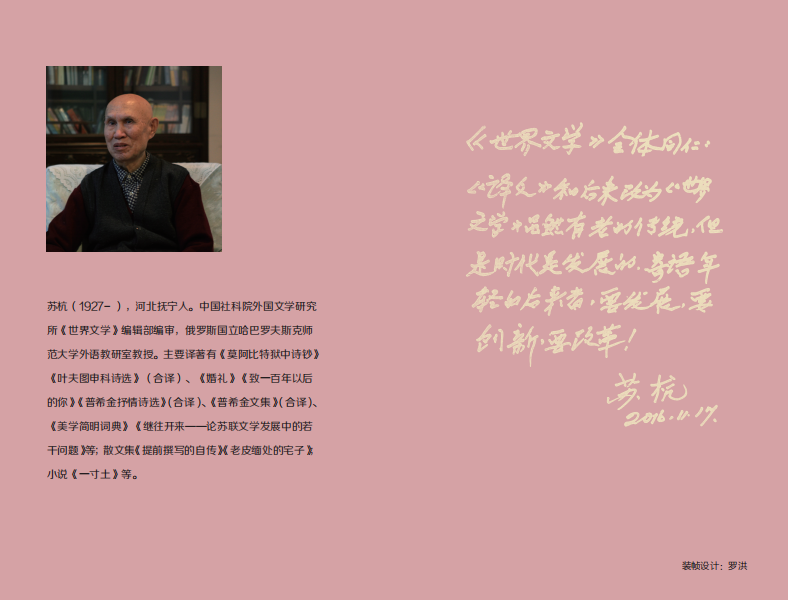

苏杭(1927—),河北抚宁人。中国社科院外文所《世界文学》编辑部编审,俄罗斯国立哈巴罗夫斯克师范大学外语研究室教授。主要译著有《莫阿比特狱中诗抄》《叶夫图申科诗选》(合译)、《婚礼》《致一百年以后的你》《普希金抒情诗选》(合译)、《普希金文集》(合译)、《美学简明词典》《继往开来——论苏联文学发展中的若干问题》等,散文集《提前撰写的自传》《老皮缅处的宅子》,小说《一寸土》(合译)等。

《世界文学》2020年第1期“译家档案”

点击封面,一键订购本刊

世界多变而恒永

文学孤独却自由

责编:言叶 排版:文娟

校对:边际

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com