散文品读|帕·霍兰【澳大利亚】:日本火车行——超现代的神圣东方之行

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

日本火车行

帕特里克·霍兰作 庄焰译

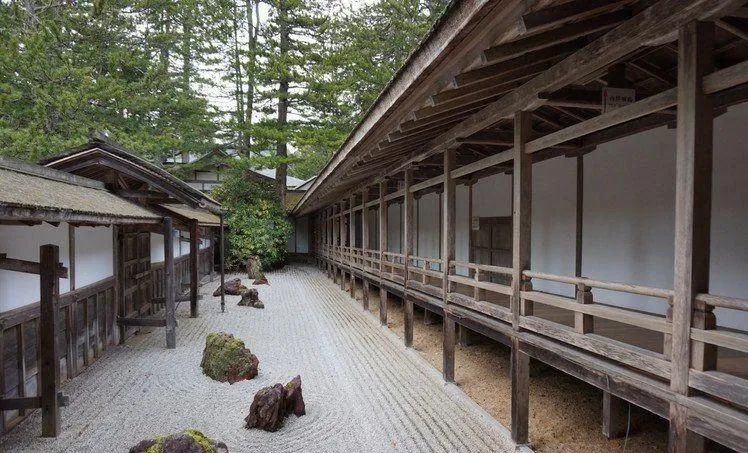

·切斯特·伊格尔·

我从大阪乘火车南下至高野山【高野山,世界遗产,是日本佛教被称为“东密”的真言宗的本山,该宗派是日本佛教主要宗派之一,由弘法大师空海于弘仁七年(816年)在高野山创设。山上的奥之院是真言宗创始人空海圆寂的御庙(即墓所),其墓所外围埋葬许多日本历史名人及家族,墓群规模十分宏大,现在是日本三大灵场之一。】,整个周末都住在一个叫做巴陵院的寺庙里。我在这里好像落单了,不过还有三个日本人:一个跛脚又口吃、总是被某个奇怪笑话逗得哈哈发笑的老和尚;一个年近四十的尼姑,其严肃程度与老和尚的欢乐程度相当;还有一个刚从东京来的生意人,他和我在长廊里错身而过,点点头就消失了。

我把背包搁在寺院客房部分的一间斯巴达式的房间里,赶上一趟公交车,爬山穿雾前往墓群。

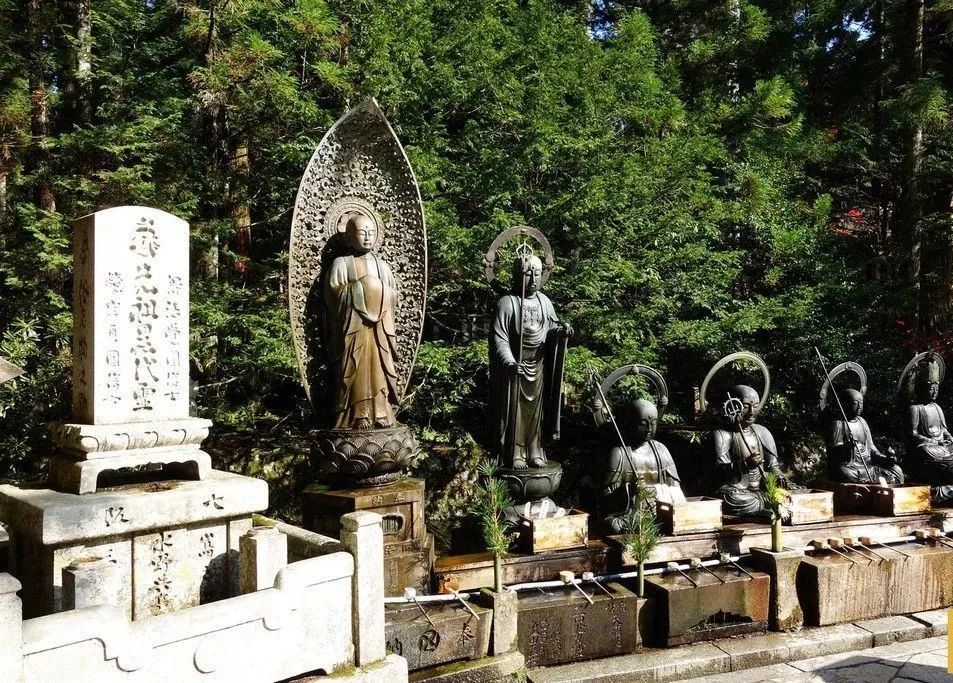

过了这座桥,奥之院的访客便漫步于二十万墓碑与雕像之中。这里很冷。山顶上暑气晏至,而冬寒却从不会太远。樱花比周边平原地区晚开一个月。即使是八月里,空气也有一丝寒意。十一月霜冻,十二月落雪,地上厚厚的积雪一直堆积到二月。它落在墓群中的石制雪见冥灯上,并堆积在石菩萨的翅端和脚旁【本文作者总拿天使来类比菩萨,并多次给菩萨安上翅膀,如后文的“有着不能飞的翅膀的菩萨”。译者查了很多高野山的图片,并无任何关于带翅菩萨的。】。残夏时节,你会在长满苔藓的雕像和湿漉漉的林间迷宫里失去方向,但眼下是冬天,在我来看奥之院深处老烛的这个时节里,你会被白茫茫的雪世界和无边的雾霭所包围。

我们总是将暗色的水视为不祥。没错,奥之院中之桥的桥头有一口井,见影井,据说谁要是看不见自己的倒影,三年之内必死无疑。两本现象学的杰作,巴什拉的《水与梦》【加·巴什拉(1884—1962),法国哲学家,科学家,诗人。《水与梦:论物质的想象》是巴什拉的重要诗学理论论著,从“火、水、土、空气”四种物质本原为基础,动用想象和新认识的理论,结合作者丰富的自然科学知识,确立了一种梦想的诗学。】以及罗尼·霍恩用图文思索泰晤士河的《又一水》【罗·霍恩(1955—),美国视觉艺术家,作家。《又一水》是2000年出版的一本关于水及人类生存的图文集。】都证实了形成这种传说的恐惧来源。我听说人们害怕暗色的水流是源自不洁之水的古老记忆——很简单,不宜饮用。但是任何有野外和沙漠经验的人都明白,透明无瑕的水并不总是那么容易到手——对我们那些在非洲撒哈拉地区以及美索不达米亚的游牧先辈来说也定是如此。野外未经处理过的淡水大都含有土壤以及植物和一些无害藻类分解释放出来的鞣酸;而清水和浑水一样,也可能会含有有害细菌。水的清澈程度远远不是判断其是否卫生的完美标准。

不知为什么,暗色的水令我愉悦。霍恩和巴什拉说我们在暗涌中看到自己的死亡,并且我们被心理学家们称为“死亡本能”的那部分会被这一景象激活(你必须得先去看,才能看“不见”见影井中的倒影——请求无影)。霍恩认为暗涌的魅惑力来自水流彻底吞没身体的想象——正如黑暗消融线条和颜色——所有形状,并藉此完美地描述了这种神迷过程。在上述情况下,暗涌还是完成了水的主要标志性作用,清洁净化——尽管那是黑暗的净化。这个论断也许有些道理,尤其是对于阴郁的心灵。不过这还没有挖到根上。暗涌之梦还有另外一面。

写作《创世记》的古代诗人(们)——在大地是“空虚混沌”、且根本上是“渊面黑暗”的时候——让神的灵运行在那个永恒之界的渊面之上并非偶然【《创世纪》开头是:“起初神创造天地。地是空虚混沌。渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说,要有光,就有了光。”】。我们这就碰上了伪丢尼修斯【伪丢尼修斯,5世纪晚期基督教神学家和哲学家。他以新柏拉图观念撰写了充满基督教神秘主义的书,后世称为伪丢尼修斯书。此书促成了天使崇拜之风。】所说的“神圣的黑暗”。当我们幻想那创造性的混乱、星云状态和无穷大时,再没有比暗涌这个象征更令人满意的了。《创世记》的诗人受到启示,并不限制那水。他没有让神的灵在“河流”或者“海洋”上翱翔,以限制混沌中的神;那超越了诗行中无岸之渊的不可知的创造力。黑暗,对于犹太—基督教徒来说,不管看似多么骇人,是神圣的。这早已被那些——可以称为后基督教时代的西方世界,及其东方同类——过于明亮的城市彻底忘却了。

奥之院的河水之所以发暗,是由于一种深色苔藓以及河床上冲刷圆润的深色花岗岩,也是树冠下的昏暗以及盘踞山巅的灰云所致。不过,至少对梦想家来说,这些是“追溯事实”之后得到的理由:我们更容易把水流的黑暗幻想成太空中恒星之间存在的那种原初的暗物质;奥维德在冥河看到的、洗净了人之记忆的黑暗;《创世纪》开始时存在于天地之水上的黑暗……对着奥之院的暗色水流沉思,就是赞许无限与不朽。

我认出了巴陵院的尼姑。她跪在那里,从川中汲水泼洒在近旁的小地藏身上。我不动声色,假装在看墓碑上的文字,一边用眼角余光看那女子安详而优美的仪式。结束之后,我上前自我引荐。她记得在庙里见过我。我问她那个仪式有何意义。她说这条河的水是神圣的,所以将河水浇在石地藏身上会给生者和逝者带来好运。

“Mizu no Inori……水之祷,”我说,很高兴能想起来学生时代学的祈祷这个日语单词。看来我的直觉是准确的:玉川的暗涌可以净化。

女人笑了。

“Hai,是的……祈祷。”

她说自己当尼姑已有十年。她年近三十岁时嫁给一个年轻人,那个人婚后几个月就出车祸故去了。男人的葬礼过后(他并未安葬于此,而是在大阪),她到奥之院来供养祈愿,决定留下来。她用水和石来祈愿,正是为了这个男人。

我告诉尼姑说自己是个作家——不,不知名,一点也不。这似乎让她安下心来。我觉得要是我表露出自满的意思,她早就逃走了。我对尼姑说,我希望什么时候写写墓地,尽管还不清楚要写什么。我只知道自己喜欢这种地方,对这里也喜欢,甚至超过其他地方。她的眼光友善起来。

她指着暗色水流,指着水中的木牌,说那些是纪念流产的婴儿和溺亡者的。我指向岸边。

地藏是指那些坐在那儿、微寐、守着墓园的小(不过一英尺高)石佛一样的神灵。在很多传统宗教圣地的日式花园和空地里的地藏都是如此。在奥之院,人们往小地藏的脖子周围系上有颜色的小围兜。还有几个戴着帽子。这些“娃娃装”看起来簇新,都不超过一年。照我看大多数是几个月前更换的,因为衣物在奥之院这么潮湿的地方应该会腐坏得很快。

“这些也是为了死婴,特别是流产的婴孩。那些灰色地带的孩子们。”

“灰色地带?”

尼姑描述出一个日式炼狱——一个灵魂的边缘地带。

“有个传说,”尼姑说。“许多年前一个小男孩死了,可他的灵魂无法渡河到达彼岸。女人去找地藏君——”

就我所知,这种称呼专指塑像。显然这些小雕塑有其原形先祖。

“和尚?活佛?”

“可能吧。”

“天使?”

“菩萨。女人去找地藏君,求他找到自己的儿子并带他过河。“男孩长什么样呢?”地藏君问。可是男孩太小了,连母亲都很难说出识别特征来。“这个,”那个母亲说着把孩子的围兜递给地藏君,让他闻闻。地藏君这样就能在那个世界认出孩子了。”

“围兜看着都挺新的,”我说。指着旁边一个小丘上的一群戴围兜的地藏。

“是啊,现在迷失在灰色地带的孩子们多啊。”

我问起自己看到的堆在地藏前面的硬币和石块,在石板甚至树洞里也有。那些也是供奉么?

“那些硬币,”尼姑说,“用来支付渡河接受审判的船钱。所有的魂灵都要交付。”

“彼岸有什么?”

“Ata。灵魂之乡。你们叫天堂。硬币够数了逝者就能过河。”

我觉得高野奉行的这种佛教形式很特异。和我在典籍中看到的任何形式都不一样。

“那这个呢,”我指着疾流,“代表冥界的那条河么?”

尼姑摇摇头。

“这就是那条河。”

两条河,流淌在一个河床上:象征的和实际的。

“不过,当然,”尼姑说,“菩萨不需要硬币。”

“那干吗要供奉?”

“因为我们要舍弃它们。必须把硬币舍掉,就好像必须舍却红尘。只有这样灵魂才能去往Ata。”

原来这成堆的硬币,与那些用亚伯拉罕般的信念为亡者祈愿的人相关。

“那些石头是为了让孩子们过河。”我的同伴说。

“为什么不用硬币?”

“成堆的硬币是为了男人和女人。孩子们没有钱,所以人们改用石头来堆。人们会对每一块石头祈愿——对每一块稳稳停住的石头。石头要是掉下来,是魔鬼推下来的。石头堆得足够高,孩子们就能过河了。”

“怎么算是足够高?”

瘦小的尼姑耸了耸肩。

还记得我自己也往桌子上添了一块石头。不知道在无意识的情况下是否也能祈愿。在日本,艺术、仪式和祈祷的界线非常微妙。所以行为本身可以和结果一样重要,甚至超过结果;这和当代西方的艺术观念大相径庭(尽管并不异于当下的涂鸦者)。关于这个,高野山就有显而易见的例子,写经,抄写临摹《般若心经》(智慧之心)这个可以算是日本佛教最著名的佛典。书写,让临摹者达成冥思状态,成为神圣与俗世之间的桥梁。之后,会将经本保存或虔敬地焚化。

石头堆得足够高时。

雾霭浓密起来。尼姑离开了。我过河来到灯笼堂。

玉川这条河的对岸禁止拍照。我满心遗憾地看着表明此意的告示牌,因为河对岸是奥之院到目前为止最美的所在。出于某些无法立刻想明白的原因,我最想拍摄的就是桥那边的一座凉亭形状的坟墓。坟墓的石质地面刚被扫过,石台阶上的围栏旁还斜倚着一把和尚的笤帚。

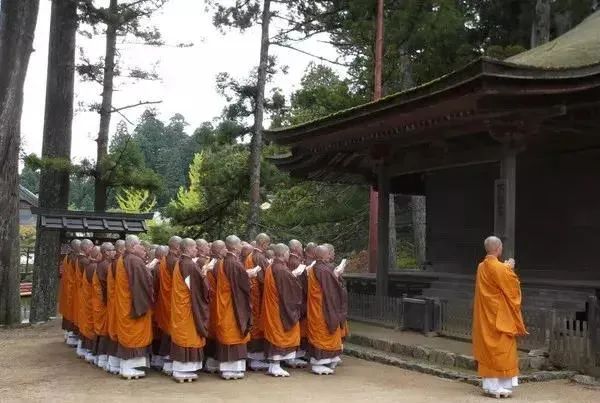

和尚们在空海的墓葬区域诵经,还有一些和尚给这位圣人送餐;根据真言宗的说法,他并没有死,而是安歇着在恒久冥思,至今已有一千一百多年了。

灯笼堂是按照平安时代经典的庙宇样式设计的。我爬上十几级台阶,走上一个类似阳台的地方,俯瞰内部圣所,密宗僧人们正在里面跪坐着诵经。那是一种应答式的单调重复的鸣唱,让人联想起阿雷格里的《求主垂怜》的独唱部分。我靠向光润的杉木扶栏,瞄见了赋予这个殿堂名号的那盏灯。这盏灯的守候已经持续了千年。那是贫女一灯【贫女一灯或者贫者一灯是佛教词汇,比喻布施虽少,但由于发心真诚,其成就的功德是无量无边的。贫者以虔诚之心供养一灯,其功德大于长者供养万灯。】,或称持经灯,穷女人的烛火,是人类历史上持续燃烧最久远的火焰。这是三组一体构成的长明灯中最为尊荣的一盏。是为了纪念一〇一六年用一缕发丝告慰父母之灵的一个名叫阿照的穷女人。三组灯中的第二部分,是一〇八八年由白河上皇亲自供奉的三十万烛火组成的白河灯,或称长者万灯,富人的烛火。三组灯中的最后一部分,也是最新的,是日本末任天皇昭和天皇于一九四八年供奉的昭和灯。

我走出来,到清新的寒气中。雪落在台阶上。石灯笼点亮了。我想我应该在天黑不可视物之前走开了。

******

我回到巴陵院,多亏了永远笑呵呵的跛脚老僧定时的关照,我的晚餐已送到了一间铺着榻榻米的整洁餐室。饮食简朴但令人满意:高野豆腐【一种特别的豆腐料理,据说其严格的制作工艺源自空海的指点。高野豆腐保质期很长,很适合冬季漫长的高野山。——原注】,红豆饭,清淡的金针菇汤,天妇罗炸蔬菜和几个橘子。

屋子另一头摆了一客饭,却没有食客。我自己吃着,后来才来了一位瘦身材的灰发男子,他着装随意,在日本的公共场合很难看到中年人这样——穿着短裤和一件深桃红色的T恤。他在食物前的榻榻米上盘腿坐下来。我意识到他就是我刚到庙里时遇见的那个生意人。男子从屋子那边看着我点点头。接着,他跟那个跑去拿了两小瓶没有标签的清酒来的小和尚说了几句话。其中一瓶是给我的。我无法拒绝。我不太喜欢在日本的酒吧和夜总会里买的清酒,但这瓶却特别香甜,那种甜好像是从大米的精华中萃取出来的,而非添加进去的。我随即沉溺于这种饮料,不断哼鸣着表达出火热的喜悦。

他用手在空气中绕了绕。

“为这种宁静,”他说。“为安心。还有祈愿。让我的灵魂有序。”

我点点头。

高野山和古老的墓群就是关乎秩序的。死亡和试图铭记还有为逝者守灵让人们来到山上,其实没有比死亡更彻底的混乱了——人的身份因为肉体的消亡而毁坏。那些有着不能飞翔的翅膀和钝刃刀剑的石菩萨和石佛,那一堆堆精妙平衡着的石块,那条源自另一个世界的河流,那些随处可见的水井(人们可以用长勺从中舀出《创世记》开篇神的灵运行于上的那种混沌暗水),灯笼堂中那千年的火光,它们在时刻留意着那无垠的黑暗——让这黑暗安于其所在,不至弥散开来——正如天主教和东正教的复活蜡烛那样。那天晚上,坐在朴素的房间里喝着清酒,我也意识到,在我印象中存留下来的唯一影像——石阶上那把刚刚扫过地衣的孤零零的笤帚,以及早已不知所踪的扫地和尚——的力量。世间多混沌,山下的大都市大阪无疑如此,但在奥之院这里的石园中,全都被一扫而净,得到关照,被守护着。

帕特里克·霍兰(Patrick Holland),澳大利亚小说家。他成长在澳洲内陆昆士兰,曾经做过马夫和牧场工人。他的足迹遍及亚洲各个国家,并曾在青岛大学和北京外国语大学以及胡志明社科大学学习语言文学。

霍兰把自己称为极简抽象派艺术家,其创作深受海明威影响,并多反映出本人的天主教信仰。霍兰有两部小说出版,均进入一些奖项的初选、复选名单。《日本火车行》(Riding the Trains in Japan,2011)是一部随笔杂文集,讲述了他在日本的见闻和感受。他还创作过关于越南山民蒙塔格纳德人的随笔作品集。

点击封面,一键订购本刊

世界多变而恒永

文学孤独却自由

责编:文娟

校对:秦岚 秋泥

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com