爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

《一个在烟雾中上升的世界》重点论述了米沃什的诗歌与历史现实的关联。在五花八门的文学思潮此起彼伏的二十世纪,米沃什坚信一种“现实主义诗学”:诗人需要看到现实的分层,理解历史现实的含量,把握现实的智力运作,最终直面凶恶残暴、弱肉强食的现实。唯有如此,才能找到诗歌“拯救的道路”。

“他们写东西,就好像历史跟他们没什么关系似的。”——这就是我所想象的未来关于美国诗歌的研究,这样的研究所描述的,是我们的诗人在二十世纪那些衰颓的年月里的工作状况。跟他们数以百万计的同胞一样,诗人们相信,在大多数时候,他们可以对这个世界闭上眼睛,忙于自己的生计,不对罪恶做出过多的思考。米沃什会说,一种封闭的文学创作状态就是一个囚笼,作者在里面一生都在追逐自己的尾巴。人们由自己的经验意识到,他们相互之间会无所不为,会做出任何邪恶的事情来;直到最近,这一点才成为成千上万移民们的共识。假如他们有能力弄懂自己的人生故事,那么这些故事至今听起来还会是牵强附会、前后矛盾。任何人,如果经历过上个世纪的许多恐怖事件而幸存下来,会发现:以他自身的经历,他几乎不可能跟那些依然相信“人性本善”的人沟通。

从一九三九年到一九四五年,米沃什生活在华沙。在那一时期,正如他所说的:“地狱正在这个世界上扩张,就像一滴墨水扩散在吸墨水纸上。”那场战争和那些被占领的年月,在波兰比在西欧显得更加血腥。居住在东欧国家,就意味着要被彻底灭绝,或者被用做苦力。战争杀害了数百万人,几乎摧毁了这些国家的整个道德基础。不可思议的事情发生了,并且在一夜之间就取代了头天大家还认为是正常的生活。在《新诗集》中,有一些米沃什的早期诗作:其中之一写于一九三二年。米沃什承认,对于今天的他来说,那首诗的写作似乎是不可能完成的一项任务。

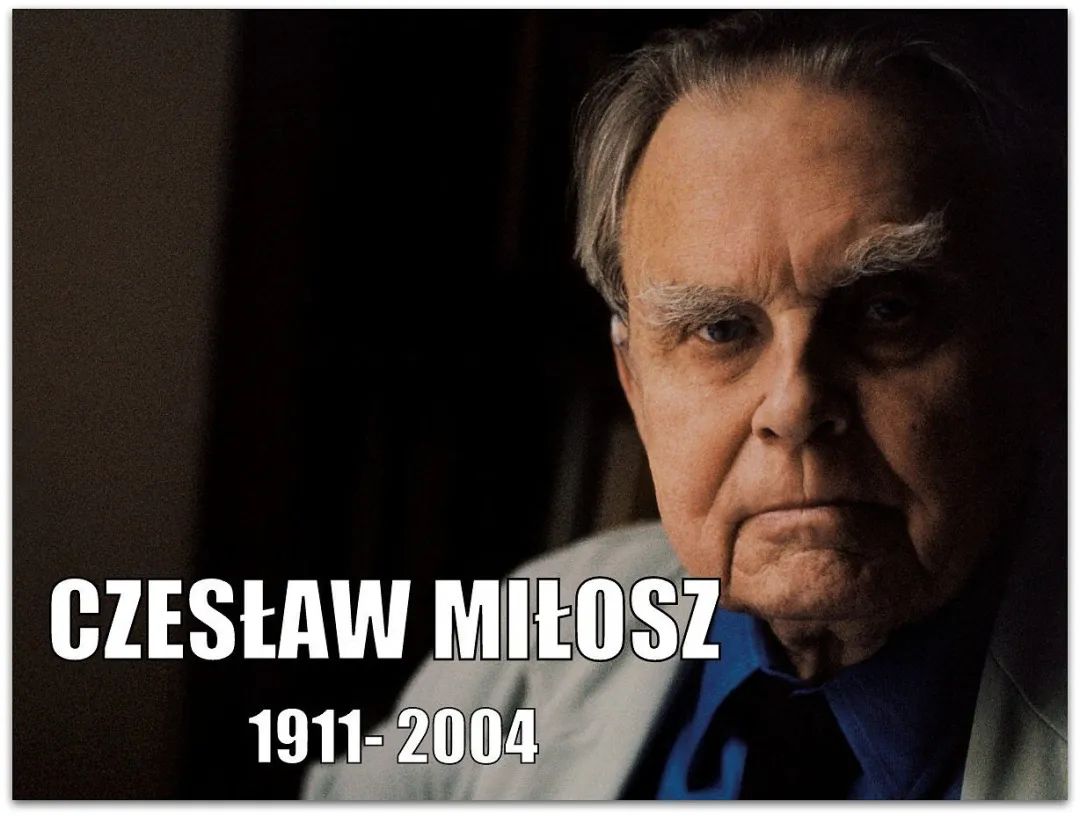

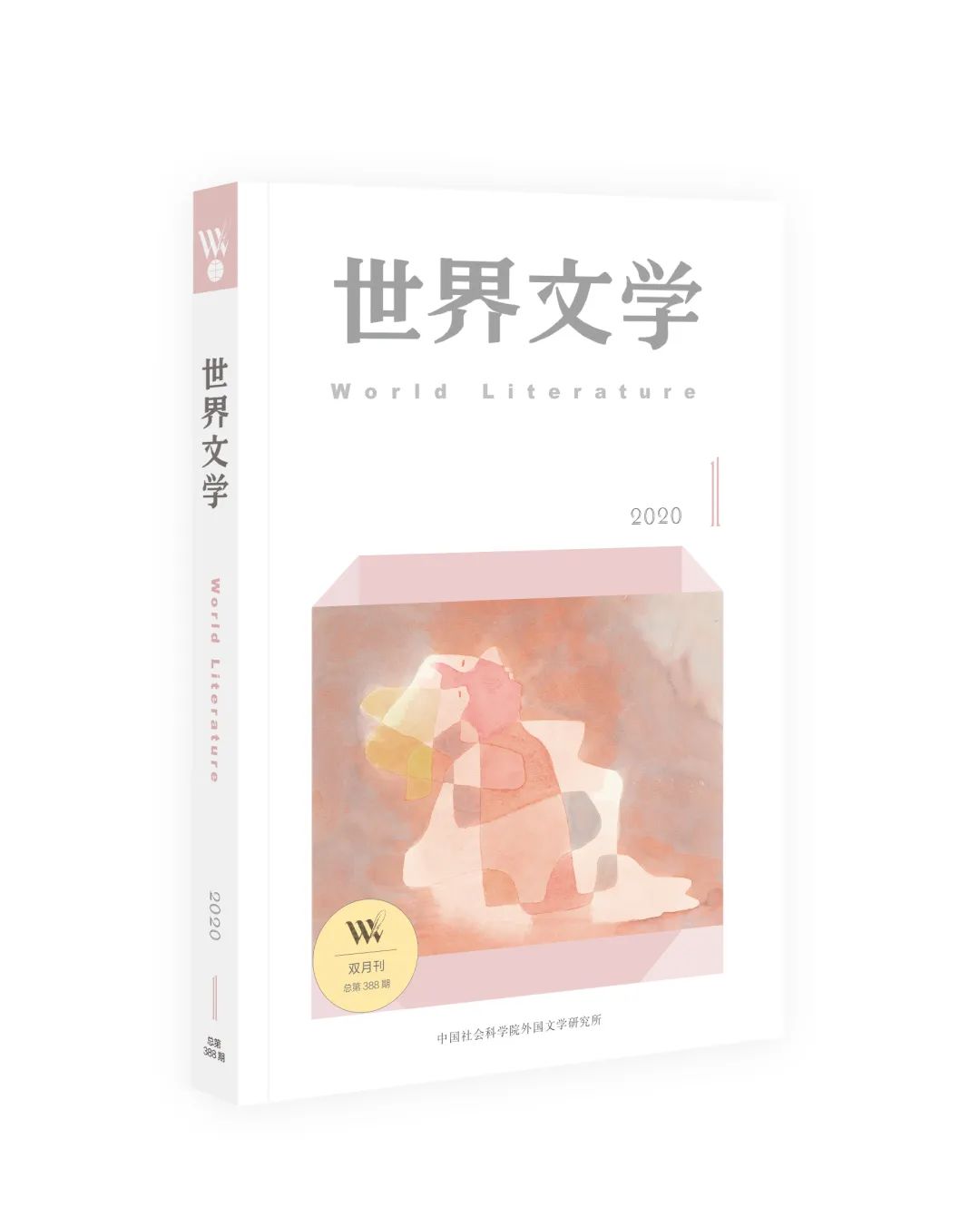

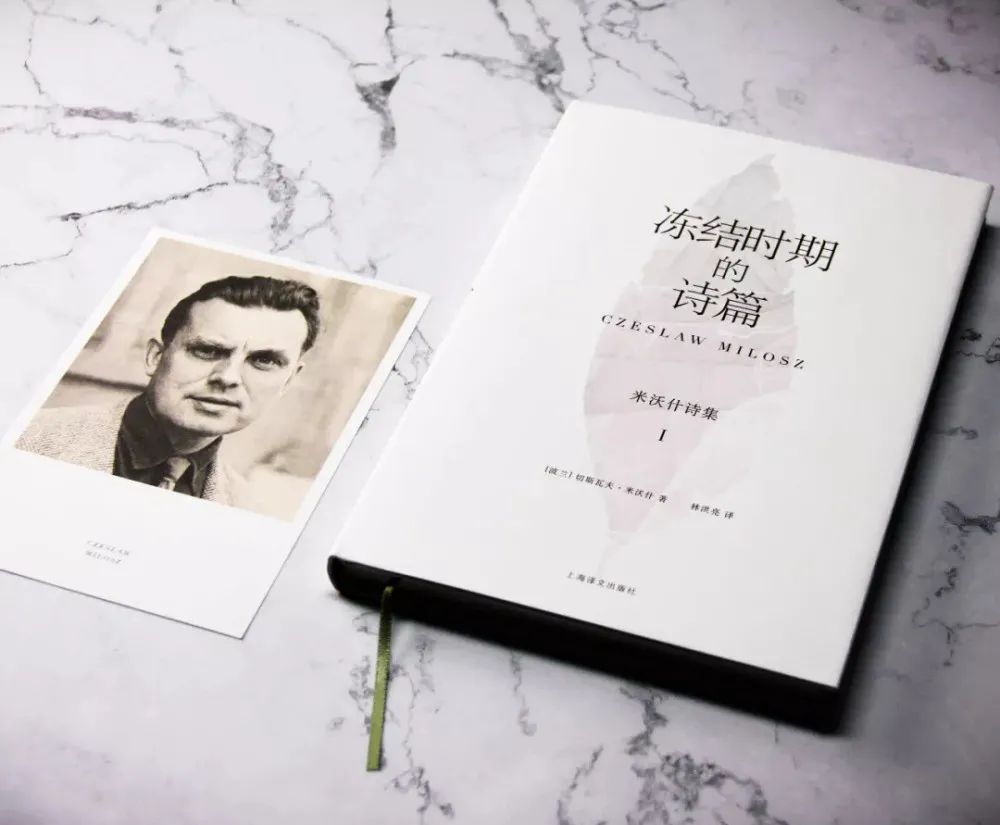

米沃什于一九一一年生于立陶宛的谢泰伊涅地区,在波兰于一九一八年成为独立国家之后,那个地区成了被争夺的对象。他的父亲是一名文职工程师,第一次世界大战期间曾在俄罗斯帝国的军队中服役,带着全家转徙于俄罗斯各地,跟在前线部队后面,修建桥梁和要塞。诗人年轻时曾就学于威尔诺(即今天的维尔纽斯)的斯蒂凡•巴托里国王大学,并于一九三四年获得该校的法学学位。他曾在学校的一份学生刊物上发表诗作,同时还参与左派政治——后来他说,那些不熟悉马克思主义的人很难理解左派的诉求。大学毕业后,他靠一笔奖学金游学法国,专攻文学。他的第一部诗集名为《关于凝冻时代的诗篇》,于一九三三年面世;随后是一九三六年的《三冬》。当一九三九年德国侵占波兰的时候,米沃什参加了地下抵抗运动;在整个纳粹占领期间,他一直留在华沙。战后,他成了在巴黎和华盛顿的波兰大使馆的文化参赞。一九五一年,他背叛了波兰;此后十年一直生活在法国。一九五三年,他出版了《被禁锢的头脑》一书,他在书中分析了极权统治对作家和知识分子的诱惑,他的分析非常精当,至今无人超越。他进述的是一个悲剧故事,即那些怀抱良好愿望的人们是如何出卖自己的灵魂的。这部作品使作者的名字一下子就被西方读者所熟悉。

米沃什诗集《冻结时期的诗篇》

米沃什于一九六一年移居美国,开始在加州大学伯克利分校教书。尽管他的著作在波兰是禁书,但他继续用波兰语写作,拒绝像许多其他流亡作家那样脱胎换骨,用另一种身份和语言来取代原有的。一九八〇年,他贏得了诺贝尔文学奖。

******

“历史必然性,这是什么样的一头怪物?它用恐惧麻醉了我的同辈人。”米沃什在一篇自传性的文章中发问道。这篇文章现在已经收入《从我所在的地方出发》一书。他的答案是黑格尔(和马克思)所说的“历史精神”。正是这同一股盲目的力量统治着我们这个残酷的世界;在这个世界上,那发生在我们身上的一切都是前定的。我们的愿望一文不值,因为历史规律是超越我们的诉求的。简而言之,作为个人,我们并不存在,只有历史在推移。一个人不可能与历史交战,所以最好闭嘴,屈服于那不可避免的历史命运。

米沃什并没有屈服。只有到了今天,我们才完全理解,他当时的抵制是多么孤独、多么英勇。在“左”和“右”两种意识形态之间左右逢源,又要尽可能多地保持自己的正直品质,这在二十世纪决不是微末的成就,因为有那么多人应该说比米沃什更了解情况,但却表现得非常卑劣。这就像是“在狷狂(拒绝承认必然性)和驯顺(承认我们完全无能为力)之间做出抉择”,他后来写道。在《被禁锢的头脑》一书中,他写到了东欧知识分子的情形;他既描写了他自己所处的困境,也申诉了他背井离乡的理由:

他是如此经常地被欺骗,以至于他并不要求廉价的安慰;廉价的安慰最终被证明会使人变得更加沮丧。在揭露虚假和虚伪方面,战争遗赠给了他怀疑的眼光和高超的技巧。他否定了大量他在战前所喜欢的书籍,也否定了大量美术和音乐方面的倾向;因为它们没有经受住经验的考验。现实的考验是残酷的、赤裸裸的,人的思维应该经受住这样的考验。如果经受不住,那就是无用的。在一个面临猝死的威胁的人眼里,有些事物还能保持它们的正确性;也许,只有这样的事物才是有用的。在二战中,死了数百万人;米沃什对艺术家的指责是:他们忽视或掩盖了那些即将释放出来的黑暗力量;甚至宗教和哲学都成了帮凶,它们蒙盖了我们的眼睛,使我们看不到周围发生的事情。

《被禁锢的头脑》

米沃什在文章《废墟与诗歌》中表达了他主要的抱怨:许多西方文学作品在评价经历时,都缺乏层次感——这一抱怨存在于他所有文学作品的核心。作家们混淆了重要的与琐屑的,使作品本身变得轻浮而短命。所有现实中的事物都是分层次的,他写道,因为那些威胁着人类的是人类本身所固有的需要和危险,它们都是按照一定的顺序排列的——从小烦恼到大屠杀都是如此。无论谁,只要他意识到那种顺序的存在,那么他的行为方式跟一个漠视这种存在的人就会不一样。对米沃什来说,诗歌的效果取决于诗人心目中历史现实的含量。比如,我们可以声称,马拉美的一首十四行诗是十九世纪的典型,因为当时人类文明似乎是有保障的。不过,在今天或昨天的世界上,在被占的华沙或任何一座其他城市里,在废墟、恶臭和血腥之中,一个诗人该如何写作诗歌呢?

这首诗选自组诗《穷人们的声音》,收录在一九四五年出版的《营救》一书中。它涵盖了米沃什诗歌风格的许多特征。语言平实,但极为雄辩。他认为,诗歌如果背对公众,只追求美学上的完善,就是无用的。象征主义者的梦想是,从原始部族的语言中提取精华,制成纯粹抒情的长生不老药;对他来说,那至多只是一种迷幻剂。米沃什认为,那带来法国诗歌的高潮的,不是马拉美,而是阿波利奈尔的《地带》和布莱斯•桑德拉尔的《纽约复活节》,两者都发表于一九一三年。他也赞赏对这两位法国诗人有影响的惠特曼,惠特曼自己曾宣称,伟大的诗之所以名闻遐迩,是因为他们在作品中不玩技巧。在长诗《论诗》(一九五五——一九五六)中,有一个注解,米沃什借这个注解说:只有通过日常的努力,我们才能保持诗歌王国的存在。它来自现实世界,经过千辛万苦才能获取——不是通过对世上万物的否定,而是通过对万物的尊重——这尊重超出了我们对美学价值的尊重。这是创造有价值的美的条件。如果它轻易就能获取,它就会轻易地消失。

米沃什在俄克拉荷马大学领奖

在二十世纪,有着五花八门的文学先锋运动,也有传统主义者的反冲;米沃什毫无畏惧地宣扬他所谓的“现实主义诗学”。对他来说,在开始诗歌创作之前,必须有保证把握现实的智力运作。他遵循的是爱默生的名言:“我是,故我看。”米沃什的诗歌具有硬、冷、定的品质,那几乎都是古典主义的特质。他认为,一个诗人如果拒绝面对凶恶残暴、弱肉强食的现实,就如同生活在愚昧的乐园里。看清现实对他来说是一个道德问题。在他的诗作《波波的变形》中,他赞扬了一名画家,而贬损了兹比格捏夫•赫贝特;后者是与他同辈的波兰大诗人,曾在一首题为《物体研究》的诗中,恶作剧似的说,最美丽的物体是不存在的物体: 米沃什对二十世纪的各种社会风潮是警觉的,那些风潮给诗人们指出了否定的方向。他反对现代主义的许多化身,反对现代主义者在语言上的实验、对过去文学的反抗、对中产阶级和普通大众的嫌恶,还反对他们的这样一个信条,即,人生来就要受苦受难,因为人生从根本上说是没有意义的。当罪恶在世上肆意横行的时候,相比之下,嘲讽、挖苦、亵渎都是廉价的。米沃什生活在时代的压力之下,他宣称,这使他写出了与众不同的诗歌;他的诗歌将为一种截然不同的经验提供证据;直到现在,人们才把这种经验看作是现实的产物。在他的日记中,他一方面称赞美国诗人们第一流的技巧,但同时也抱怨说,他们在枯燥的日常生活状态中,由于没有历史性的巨变,所以无物可写。如果没有历史感,他争辩说,就没有悲剧感,因为悲剧产生于对集体悲惨状况的体验。

对此,我虽然同意米沃什的观点,但我情不自禁地想起了许多有价值的例外。比如,美国固然有惠特曼,他写了关于内战的宏伟诗篇;但美国也有艾米莉•狄金森,她虽然在诗歌中完全没有提到那场战争,但她同样是有才华的诗人,同样对人生抱有悲剧观念。按照米沃什的主张,诗歌是否也是对我们在宇宙中所处位置的一种探索?诚如是,则大批美国诗人可以肯定而强烈地宣称:他们所从事的就是这样的探索。企图指示诗人们应该写什么,或不应该写什么,那完全是个糟糕的想法,完全是在浪费时间,因为最优秀的诗人总是具有反抗性、对抗性。

“尽管我所处的时代有着莫大的残酷性,但我仍然要赞扬它,我不向往任何别的时代。”米沃什在《从我所在的地方出发》一书中写道。任何人读他的《新诗集》,如果期待他无穷无尽地描写废墟和苦难的场景,那么肯定会震惊于他在自然中挖掘快乐。他告诉我们说,在他年轻时,出于对鱼缸和鸟类学书籍的热爱,他曾反抗过大人们。米沃什早年崇拜的英雄是十九世纪的一名自然学家,那人对收集昆虫是如此着迷,以至于完全忘了他的新娘正在圣坛上等着他去完婚;他却爬上了树,只是为了用他的大礼帽去捕捉一只稀有种类的甲虫。在米沃什的后半生,美国乡村生活的体验使他恢复了对自然的兴趣,他告诉我们说我陷入了那些关于美国的植物和动物的书籍之中,跟豪猪和海狸建立了外交关系。”

不过,在他的诗文中,米沃什也一再宣称他对自然的厌恶。人们通常认为自然界的残酷性是“自然的”,如电视上的野生动物节目用画面堂而皇之地显示:各种各样的物种相互吞噬,而且都很漠然;这使他感到震惊。米沃什明确告诉我们,自然一直存在于美国诗人的想象,而且经常被他们看成现实;他自己不是对高山、森林和海洋不敏感,但是,对他来说,那只是源于浪漫的泛神论的一堆陈词滥调。希望宇宙具有善良的意志——这是一种幻觉。在米沃什最伟大的诗篇之一《致罗宾逊•杰弗斯》中,他对那位正为这个问题绞尽脑汁的诗人说:

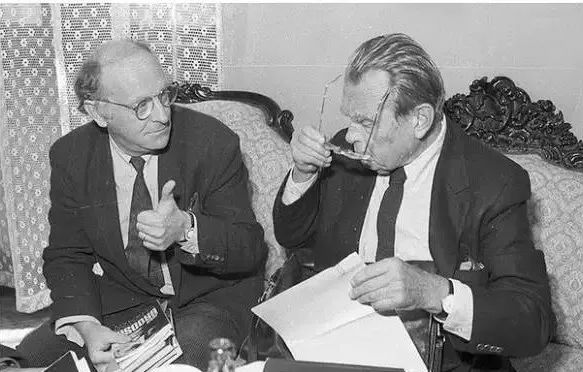

米沃什和布罗茨基

米沃什欣赏杰弗斯的坚定的独立意识和对同时代文学时尚的蔑视,甚至欣赏后者的牢骚。在一篇关于那位诗人的文章中,他自问自己是否与杰弗斯相像,然后自答曰不像。他说,自然的美是可怕的,他无法用这种美去对付人世的混乱。残酷的必然性对我们来说是无法接受的。在那首诗中,他拿他家乡简朴的农民文化跟杰弗斯所说的盲目的宇宙力量作了对比。对他来说,正如对西蒙娜•薇依而言,自然既不善也不恶。我们渴望了解自然的目的,但它会躲避我们的解释。我们一方面会欣赏它的某个细节,另一方面会希望了解它的全部;因此我们会首鼠两端。在一篇关于列夫•舍斯托夫的文章中,米沃什赞同并引用了那位俄罗斯思想家的一个观点,即,自从古希腊以来,每一种哲学都相信,只有普遍性的东西才值得我们沉思。那些附从的、特殊的以及瞬间的东西都会循环出现,都有损于那无所不包的“统一体”的幻象——想想吧,这正是诗人和哲学家相互间争吵了几千年的原由:在历史性的艰难时期,我们都要经历心理上和知识上的某种骚乱;任何人想要了解那种骚乱,都可以在米沃什的许多诗文集中找到证据;没有比这些著作更为可靠和雄辩的证据。现在,在他九十岁之际,他的著作达到了最佳状态,其中有一部最好的散文选集,还有一部几乎多达七百五十页的新诗集。在我们这个时代,很难找出另一位诗人能在文学成就的范围和丰富方面与他比肩。米沃什具有一流的头脑,而且学问渊博。他是编年史家,他祛除了各种各样的“主义”的魅惑;在属于他也属于我们的时代里,这些“主义”都先成后败。除了寥寥无几的长诗,米沃什的作品都很容易理解——虽然它们往往因为具有波兰的和欧洲的背景而显得陌生。观念诗常常让人不忍卒读,因为写那种作品的诗人并没有像他们自己所认为的那样机智。米沃什却是例外。他的诗中观念越多,读起来就越是趣味盎然。他有许多优秀的观念诗,我想举出《诗论》一篇。这首诗写于一九五五年和一九五六年。它写得非常紧凑、机智,而且让人目不暇接。他的许多诗都松散地放在一起,那恰恰能证明这些诗的力量之所在。唐纳德•戴维在他写的关于米沃什的专著中,做了一个有趣的报告;那是有关抒情诗在表达我们的历史经验方面的不足之处的。他提示说,抒情诗只记录诗人一己的经验。事实证明,一个丰富的人生永远不可能只包含一个观点。因此,对米沃什来说,对现实的追索必须包括多种风格,而且,这些风格是混合在一起的。从说教性的和叙事性的长诗到只有十数行的抒情短诗,都应该包括。米沃什是幸运的,许多优秀的翻译家翻译了他的作品,散文和诗歌都是如此。这本书中的大部分诗作是他本人与美国优秀的诗人罗伯特•哈斯合作的结果。我无法判断这些诗作在波兰语里的发音状况,也无法判断它们在翻译过程中所丢失的成分。但大体上说来,它们的英译读起来感觉都很好。在很多情况下,当我们读完它们,我们会觉得,它们本身就是宏伟的美国诗歌。米沃什具有多种风格、多种声音。他把自己描写成一座“满是妖魔的城市”,这个比喻可以用来说明他的多产的原因。他说:在他最好的诗篇中,他努力做的不是要达到一个现实的概念,而是要把意识戏剧化。他的不断重复出现的主题是:他跟自我和世界之间无穷无尽的争吵。他一方面没有能力解决各种矛盾,另一方面又想努力达到某种确定的幻象。他谴责帕斯捷尔纳克、贝克特等人,说他们给人的印象是:除了无助,别无他途。我觉得这不公平。甚至像弗洛斯特那样未经现代化的诗人都受到了责难;因为弗洛斯特把人类的命运看得残酷而无助,同时具有怀疑主义和恒常暧昧的倾向。想象是一剂强大的解药,针对的是焦虑、绝望、荒谬感和其他各种各样的苦恼。米沃什曾说:“这些情绪的真正的名字是不忠和虚无。”不过,他对那疯跑着的想象表示怀疑。他认为,诗歌应该挺立着,反抗虚无主义,并站在人生这一边。道学家和诗人这两个角色在他内心深处经常处于对立状态。说诗歌与道德很少关联,会深深地激怒米沃什。在米沃什晚年的诗作中,那种惊异的要素出现得更为普遍。如果说,我对他早年的诗作有所微词,那便是他很少让他的想象力把诗歌带到诗歌自身的目的地——诗人所无法预知的目的地。在一首晚期诗作中,他这样描述这种缺失的要素:“这是一种天赐才华,能从日常琐事中纺织出故事。”并不是有知识就能做到这一点。米沃什给人的印象是:在他用诗歌说话之前,就已经知道了他想要说些什么;只有极少数诗人能做到这一点。与其说他依赖于玩弄比喻来产生意义,还不如说他依赖于雄辩。从其著作《新诗,一九八五—一九八七年》开始,那种情况就不复存在。他的诗歌变得越来越不可预期。他仍然是博学和记忆的诗人,被他所钟爱的哲学家、神学家和神秘主义者的书籍所包围;不过,现在,那引发他写诗的,是日常生活中的一些琐事。奇怪的是,到最后,他所写的是他曾经反对的美国诗歌中的某一个类型。

如何在短短一生中把自己的感想告知众人?这是米沃什后期诗歌中所主要担心的问题之一。这些诗往往都是挽歌——正如大家所能预料的——但它们的调子却常常是快乐的。哀悼和赞美是米沃什经常采用的两种调子。是的,人间有太多的死亡;但也有草莓酱的滋味、女人肉体的黑暗的甜蜜、妥善冷藏的伏特加酒、用橄榄油做的青鱼、风中飘舞的色彩鲜艳的裙子以及像我们的生命一样短暂存世的纸船。“我老了,健康状况正在恶化,”他在一篇散文诗的开头写道,“我在午夜醒来,体验到了一种极为强烈而完美的快乐感觉;我平生只体验过这种感觉的前兆。”甚至在他的最忧郁的诗篇中,都有这种新发现的快乐的感触。

这景观从陡峭的山坡一直延伸到海湾

延伸到下面的岛屿和城池。夕阳

回光返照,缓缓消泯。黄昏时分

走兽们轻松地欢跳着。母鹿和小鹿

来到这儿,它们每天傍晚都来享用花朵

那是人们带来献给死去的亲人的。

如果你还认为,诗歌中没有真理可言,那你就去读米沃什,你八成会改变你的看法的。 作者介绍

查尔斯·西密克(1938— ),美国诗人和评论家。生于南斯拉夫,1949年随全家移居美国,后来在军中服役,毕业于纽约大学。1974年以后在新罕布什尔大学执教。1990年,他以诗集《凌晨三点的声音》获得普利策奖。

相关阅读

点击封面,一键订购本刊

责编:静远 排版:文娟

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》