第一读者 | 李元胜:我的八十年代阅读

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

李元胜作

上世纪六十年代出生的人,都有年轻世代难以想象的读书史。

除了连环画,我读的第一本小说是竖排的繁体版《水浒》(我们把连环画以外的书统称为字书)。那书是小学三年级时,偶然在家里灶台旁发现的——我父亲给祖母孝敬的消遣之物。她做家务时,我可以读。或者那不叫读,只能叫猜,因为不认识的字比认识的字还多。

五年级时,我已经读完了家里所有能找到的书,因为父母都读过大学,我们家的藏书已经是邻居家的十倍。其中一些书并无封面,甚至内容也残缺,书页边缘还有烧灼的痕迹,很可能来自某个火堆,然后故意撕去了封面——那是一个藏书和读书都可能引发飞来横祸的年代。

我们家居住的那幢平房,虽然有好些房间,但只有我们一家人常住,相当于独占了一个长着夹竹桃、梅花和柚子树的院子。一些淘气的孩子,模仿电影《地雷战》的情景,用铁丝和绳子在枝叶浓密的柚子树上搭建了所谓的秘密观察哨。这是一个成年人不知道的去处,最终,它成了我一个人的隐蔽点。父母禁止我接触的书,我拿到那里,逍遥地躺着读。然后,看到他们下班回家,才从容地从树上下来。

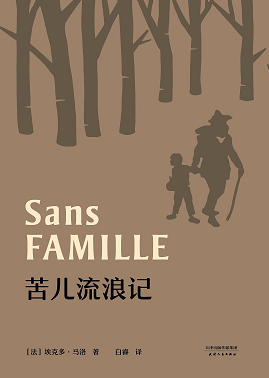

其中一本在树上读完的书,主角是男孩,一个耍把戏的老人带着他到处流浪,让我两眼放光的是,同时流浪的还有三条狗和一只猴。那是一个难以想象的世界,我读得如痴如醉,以至于暴雨来临竟没有察觉。瀑布一样的雨把我冲回眼前的世界,本来就残缺而且烤得焦黄的书,在我下树的时候彻底碎了。故事的后续和结局消失在雨水中。

好些年,我都在那个奇异而艰难的故事里徘徊,猜想着这个故事后面会如何进行。后来,成为大学生的我,在翻阅重庆大学图书馆的外国文学类书目(那时没有方便的网上搜索,书目是一列列串在细铁棍上的纸质卡片)时看到《苦儿流浪记》,直觉让我相信应该就是这本书。续读儿时迷恋的小说,没有了怦怦心跳,却有着无限的温暖和对法国作家埃克多·马洛的感激。

袁可嘉先生主编的这套书的第一册上卷,开篇就是几位外国诗人的作品:艾青译的维尔哈伦、卞之琳译的瓦雷里、冯至译的里尔克。这是我与外国诗歌的第一次相遇,之前,只是在收音机里听过普希金的《茨冈》。为了纪念这次对我个人极有纪念意义的相遇,我后来想方设法买到了初版《外国现代派作品选》第一册,慢慢翻阅,逐渐还原了当时的细节。

当时,我略过了前言和每个作家的概述,直接读的诗歌。维尔哈伦的作品,我只草草翻过,然后在瓦雷里那里停了下来,更具体一点说,是卡在了他的名篇《石榴》里,这是我第一次有这样的阅读感受:能读懂它的每一行,但诗的整体似乎仍在浓雾中,你只能看出大致的轮廓。和我之前读过的咏物诗太不一样了。我反复读了好多遍,感觉很有意思,原来不整齐的现代诗也还是意趣横生。接下来的《海滨墓园》,我也很快略过,只想看看后面是否还有类似于《石榴》的诗歌作品。

我就这样翻到了四十一页,伟大的四十一页,里尔克的《秋日》就在那里。很顺畅、舒服地读完前面两段后,我进入第三段:

谁这时没有房屋,就不必建筑,

谁这时孤独,就永远孤独,

就醒着,读着,写着长信

在林荫道上来回

不安地游荡,当着落叶纷飞。

十八岁的我,坐在那里,呆如木鸡,未曾体验过的某种人生经验,如此清晰、丰满而又充满画面地展现在我的面前,给了我极大的震撼。我忍不住读了第二遍,第三遍……铃声响起,其他同学都站起身来,在身后留下一本不重要的本子或空书包占位。我也只好起身,把书放回原处,有点懊恼,为什么没有先把这首诗抄下来,我一直有着边阅读边抄录的习惯,而今天竟然没顾得上抄。

怎么来形容和这首诗的相遇呢?我觉得那是阅读的一次脱轨,有着类似火车腾空而起时的失重感,在那惊喜、疼痛而又略有晕眩的过程中,你知道落下来时,车轮接触的已经是新的轨道。整整一周,在我繁忙学习的空隙里,脑海里都悄无声息地回放着这首诗的最后几句。

终于,在一个作业较少的晚上,匆匆吃完晚饭,我就赶到图书馆抢占座位。放下书包后,立即奔向那个书架,但是《外国现代派作品选》第一册两本都不见了。我不死心,又把附近的书架搜索了一遍,还好,在书架旁一摞整理好的书里发现了它们。

蹲在地上的她,惊讶地抬起头,看了我一眼,似乎有点犹豫。但最后她笑了一下,点了点头。

我的抄录本早就准备好了,打开上卷,直接翻到四十一页,先把《秋日》抄了,再继续阅读,然后抄下了《豹——在巴黎动物园》《爱的歌曲》。多年后,我重读冯至先生译的这组诗,发现我当时还真的很机智,或者说很幸运,我抄到了那组诗中最好的三首。

然后,我往回翻,又抄了瓦雷里的《石榴》。本来还想往后继续看,发现已过了一个小时,我必须做作业了。我的阅读,停留在这本书的五十七页。如果往前再翻一页,我就能读到袁可嘉译的叶芝。结果,翻这一页我用了十年,九十年代初,细读叶芝给我带来了很多快乐的时光。如果我跳过叶芝,我还能读到艾略特和他的《荒原》,这些当时未曾发生的阅读,想起来也令人震惊。

现代诗的窗子,是德语诗人里尔克的《秋日》为我打开的。维尔哈伦的批判性以及对城市的复杂感受没有打动我,瓦雷里的优雅也一样。《秋日》是一首向所有人敞开的诗,不管你处在哪个文化和年龄的维度上,都能感受到那溪水般自然流淌的情绪,以及一派丰收景象中的个人孤独。事实上,年轻的我,未必读懂了里尔克的深意,但是那美妙的语言效果,已足够能展示现代诗作为一种文体的力量。比如,冯译《秋日》结尾的倒装句,初读不习惯,但越读越回味无穷。它是真的接近了一个人的思绪和独白,还原了诗意触发的现场,当他沉浸在某个心境里的时候,那些词语会不太依循某个秩序冷静依次蹦出,恰恰是这样的即兴和恰到好处的凌乱。

在图书馆,我只读文学期刊上的小说和散文,此后,很自然地开始读诗歌,甚至是先读诗歌,再读其他。期刊上的中国当代诗歌居多,说来奇怪,可能是因为某种缘分,那两年,再也没有读到令我有脱轨感觉的诗歌。

读到的那些作品,从另一个方向鼓舞了我。我产生了一种盲目的乐观,如果我也提笔写诗,会不会比所读到的更好?我就这样开始了写作,那更像是一个奔赴某种竞技,而不是缘于内心深处涌出来的写作冲动。人家写什么,我也写什么,还暗暗较劲,发誓要写得比他们好。失恋、暗恋,人家写了,我也写,尽管我没有谈过恋爱;写送别、辞别,尽管我没有送过谁,自己只在寝室与教室间单调来回;以士兵、建筑工的口气写,尽管我只在远处看过脚手架,电影里看过战场。我居然就这样瞎写了两三年,而且其中有些习作还在报刊上发表了出来。

一九八四年的时候,我面临一个困难的抉择,是留在厂里当工程师,还是改行去《重庆日报》文艺部当文学编辑?这个抉择,某种程度来说,是我读到里尔克的《秋日》等作品带来的。我最终决定离开工厂,放弃自己四年所学的专业。因为,我已明白了自己的兴趣,犹豫是不够自信,不知道自己是否能够胜任文字工作。

毕业后的一年多,相当于读了另一所速成的大学,我从工厂的角度读到了城市生活的丰富和人的复杂性。校园学术生活和工厂亚文化生活的落差,加速了我对自己和创作的审视。我有一个强烈的愿望:尽快开始一种全新的写作,或者说真正的写作,它们必须和我心里日日泛起的涟漪有着紧密的联系。

所以,我换一个工作的同时,必须从零开始,刻苦读书,让自己获得新工作和新写作的专业能力。我很庆幸二十一岁的自己中断了自以为是的写作,开始了三年左右的苦读。为了减少干扰,我时常在无采访任务的周末,带上军用水壶和挎包(里面有馒头和一本书),坐班车辗转上南山,在山间小道上毫无顾忌地读书。有时朗读,有时写几句评语或者划上重点线,有时,读到妙处一个人哈哈大笑……也有不想读时,就在山上闻着草木的芬芳散步。如果有人在林中看到我读书的情形,一定以为看到了一个疯子。

因为有一个迫切的应用需求,这个阶段的读书,和大学的课程以及闲读都不一样。我自己称之为技术性阅读,更关注文本的技术性细节,看一个写作动机,在小说里如何布局结构、层层演进,在散文里如何在不同时间的材料里穿梭自如,在诗歌里如何高效率地展开和推向某个高处或远处。这就是我一两个月时间,只精读一本书的原因,只有细读才能看清我最需要的关键点。我的挎包里,永远只有一本书和一个本子。

那几年的细读书目中,和外国作家有关的按阅读顺序大致有:

茨威格《人类的群星闪耀时》(三联书店1986版)

赵毅衡《新批评》(中国社会科学出版社1986版)

赵毅衡《美国现代诗选》(外国文学出版社1985版)

博尔赫斯《博尔赫斯短篇小说集》(上海译文出版社1983版)

《罗丹论》,则是我被动的选择,这是当时我在书店里唯一能买到的里尔克的书。这是梁宗岱先生的译本,非常薄,魅力无穷。你能发现,在他的笔下,词语以最完美的方式被组织起来去完成极有难度的表达,就像凌乱的砖石被组织成一幢建筑,没有一个词不是用得恰到好处。如果你从这些美妙的技艺里抬起头来,再退后几步,你会发现,还有一些几乎看不见的词也被他有效地征用了。它们构成了建筑的背景和天空。在后来的岁月里,我收罗到很多里尔克的书籍。里尔克的作品极耐读,在不同的人生阶段读,都能有不同的收获。

海明威的小说,是新闻界的一个前辈向我推荐的。那时刚进入《重庆日报》就独立当记者,感觉很吃力,我把原因归于没有经过系统新闻采编学习。有次,聊到这个话题,前辈给我推荐了两个学习路径,一是海明威的小说,二是《参考消息》上的新闻作品。真的很有用,海明威能以最少的文字叙述出事件的骨架,《参考消息》则有着世界一流记者的各种新闻写作套路。海明威是要读上瘾的,但是和他的长篇比起来,我更喜欢他的短篇。当我走在南山的山道上时,也走在海明威的故事中,它们有着类似的崎岖和不动声色。当你结束这一次散步,你仍能感到景物和故事依然追随着你,进入你的下一程日常生活。

如果说海明威在尽量隐去人物的内心世界,让你自己根据他提供的蛛丝马迹去猜测,茨威格就完全相反,他专门展开各式人物的内心隐秘,就像把黑暗中的地图徐徐摊开在阳光下。这是一个残酷的不忍直视的过程,但从头到尾全是闪闪发光的写作技术活。

在这个书目中,阅读《人类的群星闪耀时》时,我会时常忘记初衷,忘记我是来学习技艺的,那些故事太好看太震撼了,你没法冷静,没法去研究叙述的技巧,即使你读第二遍第三遍仍是如此。这是我情绪低落时的必读书,它有一种神奇的力量。当你的内心变得像午后的餐桌一片狼藉,这本书能催促你完成整理工作,为自己换上一块全新的桌布。

一九八六年的某一天,我在《参考消息》上看到了博尔赫斯逝世的消息,原来,他和我们几乎生活在同一个时代,准确地说,我有整整二十三年和他同时生活在同一个星球上。我把《博尔赫斯短篇小说集》列入了细读清单,同时,尽量克制着想读的欲望,继续着已经开始的诗歌文本细读。一年之后,我在旧书摊上淘到一本过期杂志,《世界文学》一九八一年第六期,里面有博尔赫斯的作品小辑,有他五首诗歌。我对比了一下,发现和小说集译者不同,前者是王永年译,小说集是王央乐译。

博尔赫斯最迷人的部分,却是他所理解和描述出来的世界。我们的日常生活,仅仅是这个庞大而神秘的世界的可见部分。他的小说和诗歌,特别善于把生活的粗野甚至血腥与学究气的讥讽结合在一起,形成奇特的文学景观。所以,读他,你得退后,再退后,你才能看清楚他花园里的交叉小径。

我详细介绍了书目里的外国作家诗人部分,并不意味着那几年我只读他们。事实上,包括文本细读在内的心得,我也同时用来研读唐诗宋词及明清笔记。不管怎么说,三年多的苦读,让我学会了阅读、审视和发掘自我,也有了写作和胜任文学编辑工作的最初一点自信。一九八七年,我重新开始诗歌创作,再也没有中断。

1963年生,诗人、生态摄影师。

原载于《世界文学》2021年第4期,责任编辑:高兴

世界多变而恒永

文学孤独却自由

编辑:言叶

配图、版式:宥平

校对:秋泥

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com