纪念时刻 | 倪伟: 几代“盗火者”的翻译接力

高峰时期

《世界文学》发行量曾达到三四十万册

文学青年互相传看,一册杂志能传递几十手

围绕着这份刊物,几代“盗火者”接力翻译

让中国读者得以看见不一样的世界

几代“盗火者”的翻译接力

本刊记者/倪伟

发于2021.8.9总第1007期《中国新闻周刊》

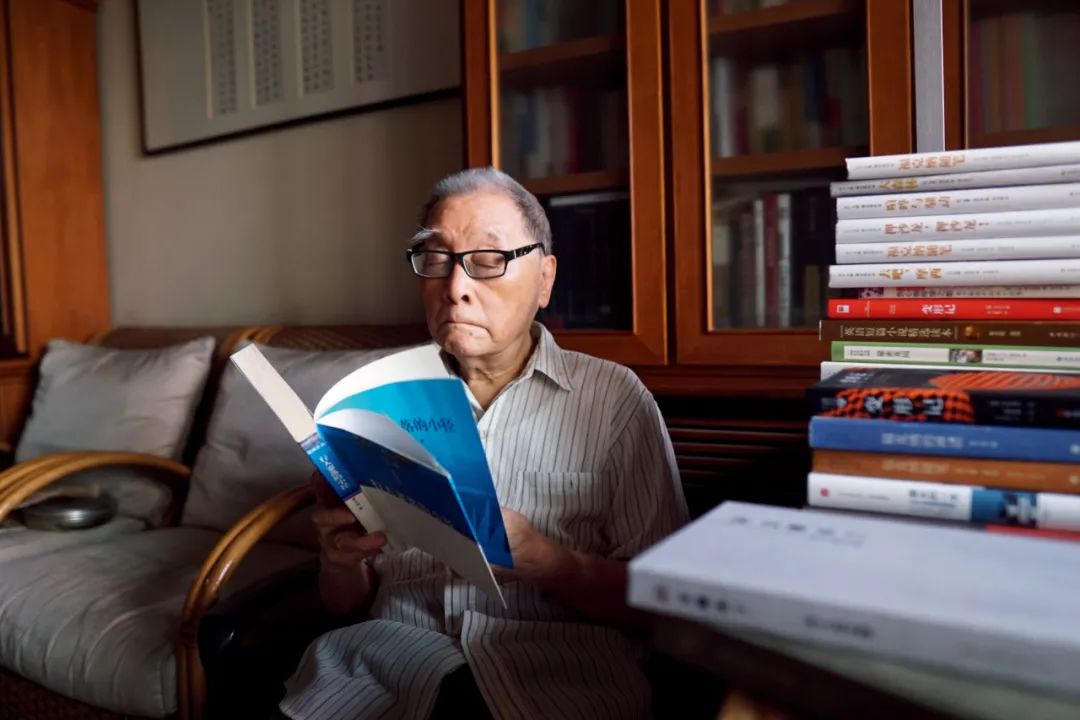

91岁的李文俊和爱人张佩芬住在北京潘家园附近临街的一栋楼里,他不出远门,不上网,没有手机。他几乎每天都去楼下市场转转,买点面包和水果,但再也不去书店和图书馆。他说自己已经脱离时代,也没什么人给他寄新书了。“我赶不上时代了,你来找我,是上当了。”黑框眼镜后面,他露出一个顽皮的笑容。

在这间屋子之外,翻译家李文俊这个名字如雷贯耳。几代人读着他翻译的英美文学成长。莫言说,看了李文俊给威廉·福克纳译作写的序言,大受鼓舞,激动地转圈,恨不得立即去创造自己的文学新天地。

李文俊

摄影/本刊记者 倪伟

中国曾与外国文学隔绝许久,七八十年代,李文俊等一代翻译家在极短时间内大量译介外国文学,启发一代青年作家转向现代主义。鲁迅曾将研究译介外国文化的人称为“盗火者”,寓意像普罗米修斯为中国盗来思想“天火”。也有人以此称呼改革开放后这一代文学翻译家。

如今李文俊不问世事,柳鸣九深居简出,周克希翻译了三卷《追忆似水年华》后觉得精力不济,放弃了。一批老翻译家近年来陆续凋零,傅惟慈、巫宁坤、郑克鲁⋯⋯翻译界诸神坠落。“我们那帮老朋友走了很多了,现在活着的可能我算年纪最大了。”李文俊说。

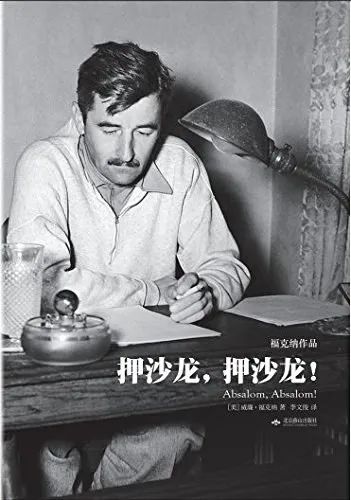

那是1998年2月9日的傍晚,历时3年,他终于译完福克纳的长篇小说《押沙龙,押沙龙!》。这是他翻译的第四部福克纳的长篇。“我对得起这位大师了。”他筋疲力尽地立誓,“今后我再也不钻这座自找的围城了。”

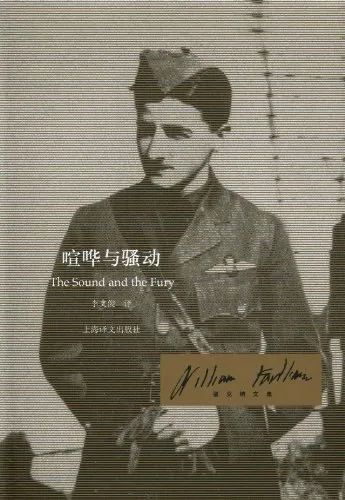

从1980年起译《喧哗与骚动》,到1998年译完《押沙龙,押沙龙!》,他喜欢福克纳小说里的人道主义,也喜欢福克纳对文体的创新,挑的都是自己喜欢而且颇有难度的作品去译。《押沙龙,押沙龙!》是福克纳最深奥、文体最复杂的一部,很多句子长达几页,结构错综复杂。时常,他一天只能译一个句子,第二天坐到桌前,又大改一遍。

后来,最出名且畅销的《喧哗与骚动》又有多种译本问世,但《押沙龙,押沙龙!》至今还无第二人发起挑战。这本书译完后,他心脏病发作,走了一趟鬼门关。有人一直用这个故事形容这本书有多可怕,说起这个,他主动给福克纳开脱:“也不能怪他,是我自己的毛病。”

李译的福克纳在文学界掀起一阵旋风。不止一位著名作家回忆青年时期受到的文化熏陶时,都将极高的赞美献给福克纳。莫言受其“约克纳帕塔法世系”启发,创造了文学故乡“高密东北乡”,余华则将他认作自己唯一的师傅。那时,福克纳早已是西方文学研究的热点,但直到李文俊翻译引进,中国作家才与他相见恨晚。

告别福克纳后,李文俊轻松了很多,凭兴趣做一些零散的翻译,眼光依旧独到。2009年,他翻译的加拿大作家爱丽丝·门罗小说集《逃离》出版,这是国内第一本门罗作品,4年后她获得诺贝尔文学奖,这本书突然翻红,一再加印。

门罗的短篇最早在80年代初就被《世界文学》译介过。那时,每一期《世界文学》目录都群星璀璨,18、19世纪的古典大师,20世纪前半叶的现代主义名家,正当红的外国新秀,一下子涌现在杂志上。其中,有不少作品都是顶着压力编发的。

1979年,《世界文学》在停刊13年后正式复刊,第一期就刊登了李文俊翻译的《变形记》。当时卡夫卡已经在西方被捧为文学先知,而中国读者才第一次知道这个名字。

“我眼光比较厉害吧。”向《中国新闻周刊》回忆时,李文俊觉得这件事干得确实漂亮。他1953年进入《译文》杂志编辑部,杂志1959年改名《世界文学》,由中国社科院外文所主管。外文所有一点特权,可以订阅外国最新刊物,他在英文刊物中发现,卡夫卡在国外评价很高,于是自己动手,从英文转译了《变形记》,从事德文翻译的爱人张佩芬帮忙校对了一遍。

1959年,《译文》改名为《世界文学》

批判是假,引荐是真,一批外国现代主义文学作品,都是打着批判的幌子进入中国的。为了能发表苏联小说《这里的黎明静悄悄》,编辑部在序言里给它戴上“修正主义文学标本”的帽子,宣称是“供批判用”。因为这部小说白描战争的残酷,尤其是为女性带来的悲剧命运,并不一味宣扬战争中的勇敢无畏、舍身为国。

趋势不可逆转,改革开放已经开始了。上海的出版社出了“黑色幽默”的《第二十二条军规》,上级领导打去电话责问:为什么要出这种书?出版社赶忙解释,是给作家参考用的,搪塞过去了。“我们都是从艺术的观点出发。”李文俊说,“有些领导自己也想看,时代在转变了。”

就在他大学期间,乔伊斯、福克纳、加西亚·马尔克斯等20世纪名家作品陆续进入中国,一些还来不及全文翻译,先出了节本。最先进入的法国作品,主要是以萨特、加缪为代表的存在主义,掀起了一阵“萨特热”。

这些大学生当时并不知道,一些发生在背后的角力,决定了他们能读到什么。

1981年出版的一本《萨特研究》,为这股“萨特热”提供了重要的思想资源。这本书的编者是社科院外文所年轻的研究人员柳鸣九。他计划编辑一套《法国现当代文学研究资料丛刊》,介绍法国现代思潮,冲破国内文化界闭塞的氛围,从而“重新评价”西方现当代文学。

《萨特研究》和《存在与虚无》

《萨特研究》精选代表萨特哲学主张的作品,包括《苍蝇》《恶心》等小说,以及萨特的理论文章和对其作品全貌的介绍,不出意外,出版后在青年中迅速风行。然而东风与西风角力,风向不时偏转,第二年《萨特研究》遭受批判被禁。在批判的高潮中,柳鸣九拍了一张照片,坐在藤椅上泰然自若地看《萨特研究》,没半点恐慌之态。他回忆说,照片的潜台词是:站得住的东西,最后总能站得住。

萨特成为年轻人打开思想禁锢的一颗炸药。在现任《世界文学》主编高兴的记忆中,那时大学生抱着一本《存在与虚无》,结成各种小组,一段一段阅读讨论,不知道的还以为在读《圣经》。“让我们知道有另一种理解世界的方式,这是非常迷人的。”高兴说。

柳鸣九是加缪的译者,也是一个著名的主编,编纂了多部丛书。80年代启动的70本《法国二十世纪文学丛书》,基本收录了法国20世纪最重要的作家作品,绝大部分是首次登陆中国。他以极强的耐力和敬业精神,为每一本专门撰写导论。“我相信在20世纪90年代,恐怕世界上还没有一个国家的文化界对另一个世界文化大国的文化译介,做到如此大的规模和深度。”

回看八九十年代的外国文学,余中先认为,法国和拉美带来的冲击力最强。1982年,《世界文学》的编辑们发表了《百年孤独》的节译片段,当年年底加西亚·马尔克斯就获了诺贝尔文学奖。在余中先看来,这是80年代文化界的标志性事件,之后一批拉美“文学爆炸”作品出版,在中国引发二次爆炸。

莫言曾回忆,80年代中国作家几乎在集体阅读《百年孤独》,他读到《百年孤独》时的心情,就像马尔克斯在巴黎读到《变形记》一样:“原来小说可以这么写!”而中国读者和作家,几乎是同一时间读到《变形记》和《百年孤独》的。

莫言、陈忠实等小说家读了《百年孤独》,北岛、芒克等诗人读了布莱克、波德莱尔,写作发生了明显转向。其后,这些作家又努力从大师的阴影中走出来,发出了自己的声音。

中国于1992年加入国际版权《伯尔尼公约》,此后出版国外作品必须取得授权。在那之前,翻译出版不受版权约束,在客观上使得文学翻译得以迅速野蛮生长。

“柳鸣九那一代首先要补上缺失的东西,从文艺复兴到19世纪一下子就补上了。”余中先说,一代人有一代人的任务,“柳鸣九之后的一代,包括我,更多要翻译20世纪作家作品。我和同事们还要继续跟踪21世纪以来的佳作,同时发掘被遗忘或忽略的作家,以及前人畏难而没有下手的作品。”

余中先也想填补空白,翻译道路的开端,是当时国内尚未译介的法国作家,如奈瓦尔、克洛岱尔、吉罗杜。后来专门译介“新小说”作家,如贝克特、西蒙、罗伯-格里耶,也翻译过米兰·昆德拉。近几年,他又译了一些龚古尔文学奖等获奖作品,转眼已过花甲之年。

他也可以把《悲惨世界》《局外人》拿过来译一个自己的版本,但没有必要。翻译家们形成一种默契:已经有优秀译本的书不用再去译,多去翻译一些从未译介的作品。经过前辈的苦心耕耘,剩下的遗珠要么小众,要么特别难,总之读者有限。这是当代译者给自己出的难题,放弃与经典名著绑定的机会,转而去开拓汉译文学新的疆域。

当下自然不再是文学的时代,《世界文学》早已离开文学青年的书单。不过,这本杂志依然发挥着掺望塔的作用。高兴说,《世界文学》一直在发掘国外新人新作,刊登的作家作品很快就成为出版社的选题。近年颇受瞩目的“90后”爱尔兰作家萨莉·鲁尼,在作品《正常人》还没改编成大热的电视剧之前,《世界文学》就已经推出了专辑介绍。

杂志还对最新的现实作出回应,从去年开始设置“疫情现场”专栏,每期刊登各国作家关于疫情的作品。最新一期上,一位美国作家用幽默的文字记录了感染新冠肺炎后神经错乱的感受。“每个编辑都在跟踪各个国家最新动态,如果要他们拿出一个最活跃的作家名单,他们马上就可以拿出来。”

柳鸣九曾比较新中国不同时期的文学翻译成绩,他认为,新中国成立以后,外国文学译介与研究评论成果都很丰硕,特别是对20世纪以前的古典文学。当然,规模与范围与改革开放以后不可同日而语。

“常听人说,我们这一代人是被耽误的一代,被牺牲的一代,其实,我们是内秀、不乏天赋而又勤奋、有理想的一代。只不过生不逢时使其作为被大打了折扣,即使已被烈火烧焦得不像个样子,但春风一刮,就又生气勃勃。”他在回忆文章里说。

高兴80年代进入《世界文学》编辑部,据他所言,那时编辑部气息十分迷人,所有人都是坚定的文学热爱者,谈论着自己最喜欢的事情,几任主编颇有艺术家气质。老主编高莽翻译、写作、画画全能,但晚年需要同时照顾卧床的母亲和失明的妻子,极其辛苦又极为刻苦。“他们都是内心有光的人。”高兴说,“如果我身上还有点文学气息,是因为受他们影响特别深。”

翻译是一项清贫的事业。前些年,高兴大力提高了《世界文学》的翻译稿酬,虽然与其他行业相比仍属于高投入低回报,但他希望能稍微安慰到译者。

“我始终认为稿酬是偏低的,评估体系也难以体现对文学翻译价值的认可。”高兴说,“李文俊先生翻译的福克纳,高莽先生翻译的帕斯捷尔纳克,叶廷芳先生翻译的卡夫卡,影响了一代又一代的人,带来的种种影响哪怕几百篇论文也不见得能比得上。”

不过,李文俊对自己没这么高的评价。

年过九十,他的背佝偻了,头发快掉光了,对一切也看得淡了。谈福克纳,他说现在看这位老兄也快过时了,用不着太为他说好话;谈文学,他说文学总是跟在社会发展后面,不会起引领作用;谈当年的“萨特热”,他摆摆手说,我不懂那些,我就搞一点英美文学。

关于翻译,他说跟原作相比,自己的译文并没什么光彩。只有一次表现出些许自信:“翻译福克纳,最近要想比我译得好得多,也不大容易。”不过又立刻补充,“以后的事情我就不管了,总会要超过我的。大家承认我曾经是一个优秀的译者就行了。”

一代人有一代人的语言,他很清楚,当年鲁迅译的《死魂灵》、郭沫若译的《浮士德》如今也被淘汰了,他终究也会被新语言替代。听说这几年又有人翻译《喧哗与骚动》,“翻得怎么样?”他眼睛亮了,闪过一瞬间的关切,“他一定比我翻得好。希望他成功了。”

(实习生杨璐熙对本文亦有贡献)

值班编辑:王琳

世界多变而恒永

文学孤独却自由

编辑:言叶

配图、版式:言叶

校对:雷珑文

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com