众家言说 | 李永平:冯至与里尔克及其诗歌之翻译

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

李永平作

冯至是诗人,也是翻译大家,他一生译述丰硕,其中有歌德、席勒、海涅、里尔克、格奥尔格等,相比而言,在这些译作中,里尔克的分量并不算多,但影响甚大。在冯至先生的生命史和心灵史中,里尔克具有不可忽视的重要性。

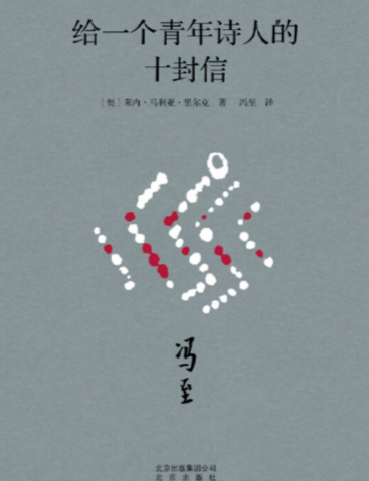

早在冯至的青年时代,也就是他刚刚步入诗人生涯时,即已钟情于里尔克。这主要受惠于他的本家叔叔冯文潜,冯文潜在留学德国学习哲学和美学,1925年回国探亲时向正在北京大学学习德语和德国文学的冯至介绍了诗人里尔克。那时里尔克在欧洲文坛声名极盛,作品家喻户晓,作为诗人的冯至对里尔克心向往之。1926年,冯至读到里尔克的散文诗《旗手克里斯朵夫·里尔克的爱与死之歌》,极为感动。但冯至真正与里尔克相遇,是在他1930年负笈德国以后。那时,他在名师贡多尔夫门下,聆听他讲解里尔克、格奥尔格、霍夫曼斯塔尔的诗歌。里尔克、格奥尔格和霍夫曼斯塔尔当时是欧洲乃至世界文坛鼎足而三的诗人,但冯至最为倾心于里尔克,1931年,他花四十马克购买了《里尔克全集》(六卷本),开始潜心阅读和研究里尔克。同年4月,他读里尔克《给一个青年诗人的十封信》,深受感动,不能自已。后来冯至曾回忆说:“当我于1931年的春天,第一次读到这一小册书信时,觉得字字都好似从自己心里流出来,又流回到自己的心里,感到一种满足,一种兴奋,禁不住读完一封,便译一封,为的是寄给不能读德文的远方朋友。”冯至译毕后,便寄回国内发表于《华北日报·副刊》上。可见当时的冯至已与里尔克达于深深的心灵契合。

1932年,冯至又译出了里尔克的一首名诗《豹》。这首诗是里尔克“事物诗”的开篇之作。所谓“事物诗”作为一种体裁形式,并非里尔克所独创,但在里尔克手上,却戛戛独造,达到了炉火纯青的地步,冯至对里尔克的“事物诗”可谓推崇备至。他同时又阅读了里尔克的《布里格随笔》,从中汲取了里尔克“诗不是情感,而是经验”的创作观念,决心以《布里格随笔》作为博士论文的题目,并写出了论文提纲。但后来他的论文指导教授因犹太出身被撤职,冯至不得不另起炉灶,论文改为《自然与精神的类比——诺瓦里斯创作中的文体原则》。后来冯至几乎从来不提他的这篇博士论文,是否是因为对里尔克眷念太深的缘故,而由以致之?我们只是知道,他在以诺瓦里斯为题写作博士论文期间,还翻译了里尔克《布里格随笔》的片断,于1934年发表于《沉钟》。

1935年冯至回到到国内,差不多一年后,即1936年底,恰逢里尔克逝世十周年,不仅国际学界和诗坛举办了隆重的纪念活动,国内冯至先生也发表了《里尔克——为十周年祭而作》一文,同时又翻译了里尔克的Pieta等多首诗歌,一时引发了不少人对这位桂冠诗人的膜拜,而五年前翻译的《给一个青年诗人的十封信》,也由商务印书馆成书出版,一纸风行,人人争读。虽然在上世纪四十年代,冯至渐转向歌德翻译和研究,但1943年他仍译出了12首里尔克诗歌。

左为:《致奥尔夫斯的十四行》

右为:《杜伊诺哀歌》(英译本封面)

然而,在1949年以后的很长一段时间,里尔克却消隐不见了,在冯至的所有文字中几乎见不到里尔克的踪影。究其原因,大概是因为里尔克已被视为“颓废诗人”,不宜再被翻译和研究。但根据我的认识,冯至先生其实并没有放弃里尔克,他只是迫于环境和形势,而将里尔克默默放到了自己私人的心灵空间。一直到1987年,里尔克的名字才重新见诸他的笔端。这一年,冯至获联邦德国国际交流中心颁发的“文学艺术奖”,在颁奖答词中,冯至谈及德国文学对他的影响,尤其详尽而生动地谈到了他与里尔克的姻缘,其重要性几与歌德相埒。冯至说,他在阅读里尔克的过程中,获得了“相当大的感召和启发”,里尔克“许多关于诗和生活的言论却像是对症下药,给我以极大的帮助”,因此,冯至深有感慨地说道:“每逢我下了一番功夫,读懂了几首里尔克的诗,都好像又一个新的发现,所感到的欢悦,远远超过自己写出一首自以为满意的诗。”冯先生晚年对里尔克的热情重新复燃,他经常阅读和谈论里尔克的作品,尤其钟情于《致奥尔夫斯的十四行》,并有意将全部55首十四行诗翻译成中文。在翻译过程中,冯至深感晦涩难解,曾托德国友人购买了多部研究和阐释《十四行诗》的书籍,以助其翻译工作。遗憾的是,冯先生晚年病魔缠身,只译出了其中八首,并发表于《世界文学》,便赍志以终,未能达成夙愿。即使如此,冯先生这八首译作却雅训而达意,十分精致,笔者虽然也译出了《致奥尔夫斯的十四行》,但深感难追冯至先生之译笔。

作者:里尔克

译者:冯至

当然,冯至先生的这种转变,由于留学德国,诗歌写作中断,并没有彻底完成,但在留学期间,他努力向里尔克学习,了解他的诗和生活,并“从对方看到自己的缺陷”,他尤其服膺里尔克“诗,不是情感,而是经验”的观念,有一种“深得我心”的感受。同里尔克一样,冯至先生也经历了他诗歌创作的危机。我们知道,自1912年后,里尔克经历了他的创作危机,时间长达十年之久,鲜有作品问世,一直到1922年,在一场无名的风暴,“一场精神的飓风”中,完成了旷世杰作《致奥尔夫斯的十四行》和《杜伊诺哀歌》之后,里尔克终于兴奋地欢呼他登上了“伟大歌唱”的峰巅。至于冯至,则从1930年开始,在差不多十年时间里,用他自己的话说,“几乎停止了诗的写作”。1941年,正值抗战期间,冯至住在昆明附近的一座山中,过着艰苦穷困的生活,每星期进城两次去授课,一个冬日的下午,他像往常一样,行走在山径上、田埂间,抬头望见碧蓝的天空飞过几架银色的飞机,突然想到古人的鹏鸟梦,于是灵感迸发,便随着脚步的节奏,信口而吟哦一首十四行诗。在此后的一年中,冯至接连陆续写了二十七首,裒为《十四行集》于1942年出版。

诗集问世不久,即受到好评,朱自清誉之为“这集子可以说建立了中国十四行的基础”。而冯至本人的喜悦之情亦溢于言表,说他在写完十四行诗后,“精神上感到一阵轻松……”,并为自己“完成了一个伟大的要求”。这个“伟大的要求”正在于:他要把他这些年从现实中体会的人生,从书本里接受的智慧,他所崇敬缅怀的人物,他所观察的一草一木和一鸟一兽,以及往日的经验和眼前的感受,“通过适当的语言安排,渐渐呈现为看得见、摸得到的形体”。

因此,冯至写十四行诗,首先是“发自内心的要求”,但另一方面,他又毫不讳言,他的创作受到里尔克《致奥尔夫斯十四行》的启迪。十四行诗起源于意大利民间,14世纪经但丁和彼特拉克而达到完美的境界,成为一种格律谨严的诗体。但到了里尔克那里,他却觉得传统十四行诗的格律太过拘束,限制了诗人的发挥空间,因而要对十四行诗进行“特殊的实验”,使之超出传统的十四行诗范畴,而在语言形式上变得更自由、更灵活、更富于变化。在里尔克之前,冯至虽已读过莎士比亚、勃朗宁夫人、格律菲乌斯、普拉滕和阿维尔斯等人的十四行诗,但在他开始写十四行诗时,他要学习和追慕的是里尔克那种“最自由、最富于变格”的十四行诗,而正是这一点,在冯至的十四行诗中得到了充分的实现,正如他自己所说:“我只是尽量不让十四行传统的格律约束我的思想,而让我的思想能在十四行的结构里运转自如。”

(摄于20世纪80年代)

冯至说,里尔克诗的内容和十四行的结构诗互相结合的,同样冯至的十四行诗亦可作如是观。二人的十四行诗都以“最自由,最富于变格的形式”,表达了极其深刻而丰富的思想内容,呈现出一种阔大流转的意境。在读里尔克和冯至的十四行诗时,我常常会有一种“恍兮惚兮”的感觉,读里尔克时仿佛会看到冯至的影子,而读冯至时又仿佛会看到里尔克的影子。二位诗人在对待宇宙、生命和万事万物的态度和认识上,常常有着微妙而深刻的契合。例如,在《致奥尔夫斯的十四行》和《杜伊诺哀歌》中,里尔克既歌颂生命,亦赞美死亡,他认为死亡不是生命的对立,而是生命的补充,使它达到完善和丰盈。因此,里尔克说,生命是一个伟大的统一,它穿越了生与死两个领域,而“我们的生存就居于生与死两个不分的领域,并从中无尽地汲取养分”。

而冯至的诗也试图去探究生与死的奥秘,他这样写道:

我们把我们安排给那个

未来的死亡,像一段歌曲。

冯至与里尔克的关系,是一个值得探讨的题目,本文只是抛砖引玉,若能有人做进一步的深入研究,尤所深望。

李永平,中国社会科学院外国文学研究所研究员、中国社会科学院大学特聘教授、博士生导师。曾分别就读于北京大学、德国马堡大学、中国社会科学院研究生院,获博士学位。德语文学研究会会长。主要从事德语文学研究,研究重点为荷尔德林、里尔克、德国早期浪漫主义等。主要著译有《诗与存在—里尔克后期诗歌研究》《绝望与信心——二十世纪末的文学与艺术》《诗与宗教》《莎士比亚笔下的少女与妇人》等,以及论文《里尔克的诗歌之路》《荷尔德林:在诗与哲学之间》《通向永恒之路——试论德国早期浪漫主义的精神特征》等。曾为研究生讲授“德国文学史”“文学理论”“学科前沿”“学术研究:方法与实践”等课程。近年来曾承担并主持中国社会科学院重点课题“现当代视野中的荷尔德林”、中国社会科学院创新工程项目“文学与大国兴衰之日耳曼现代性批判”等。

《冯至与里尔克及其诗歌之翻译》原载于2021年1月7日的《中华读书报》,转载自“德语文学研究”微信公众号:

扫码关注中国外国文学学会德语文学分会

“德语文学研究”公众号

了解中国德语文学研究最新成果、相关会务和讲座信息

《世界文学》公众号

对冯至和里尔克的纪念

世界多变而恒永

文学孤独却自由

编辑:言叶

版式:宥平

校对:滕婧含

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com