世界文学WorldLiterature

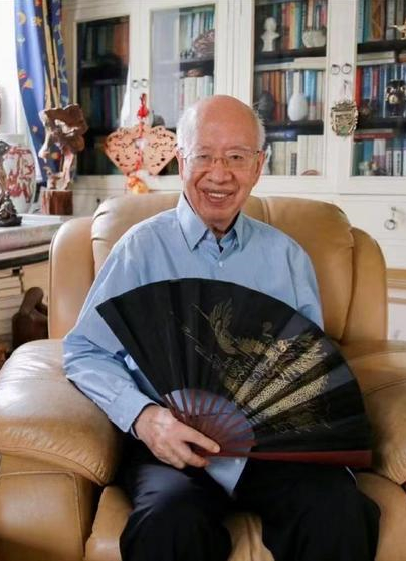

纪念叶廷芳 | 焦仲平:那个永远不会老的人去了

叶廷芳(罗雪村绘)

作者简介

焦仲平,中国社科院外文所副研究员,退休前任《世界文学》编辑。在《世界文学》期间曾参与、主持过海纳·米勒、耶利内克、赫尔塔·米勒等多个德语作家的作品小辑;出版、发表过大量戏剧研究和评论文章,业余创作有舞台剧本和电影剧本、中短篇小说等。

点击封面,一键订购本刊

世界多变而恒永

文学孤独却自由

编辑:天艾

配图:宥平 言叶

版式:宥平

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com