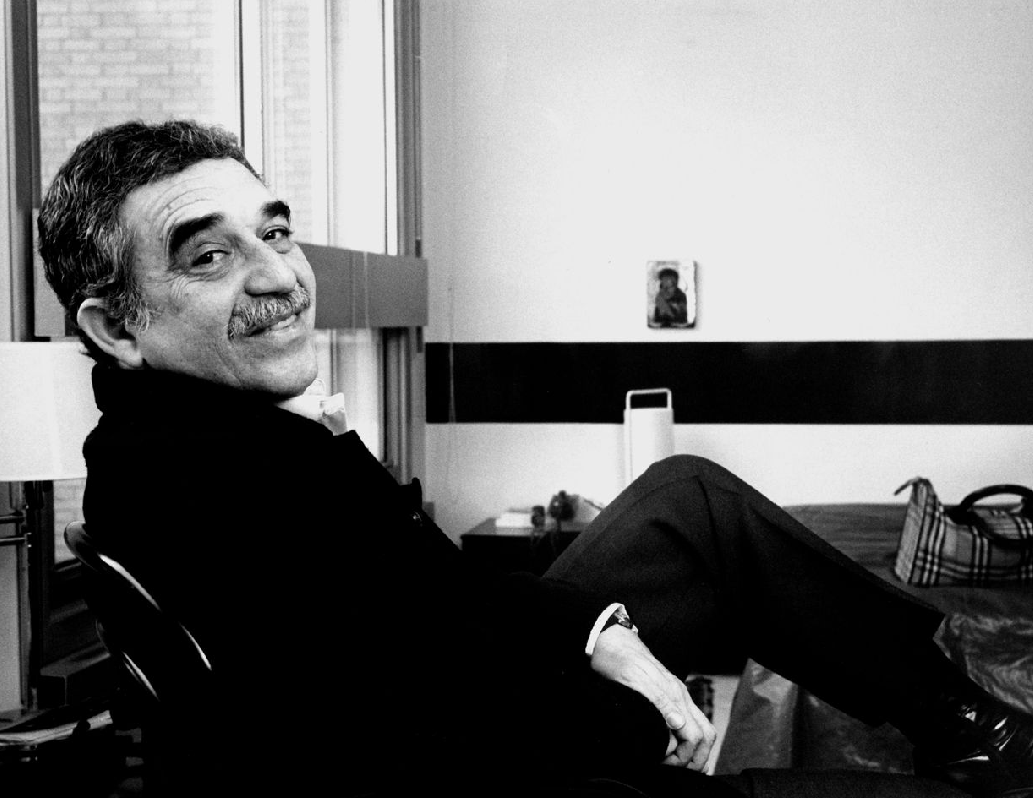

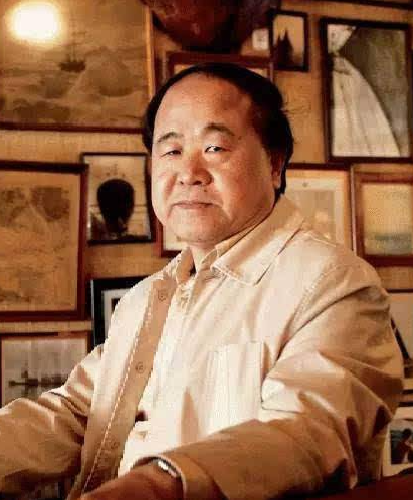

世界文学WorldLiterature

众家言说 | 卢志宏:新时期中国文学视域中“世界文学”图景的嬗变——基于对《世界文学》的考察

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

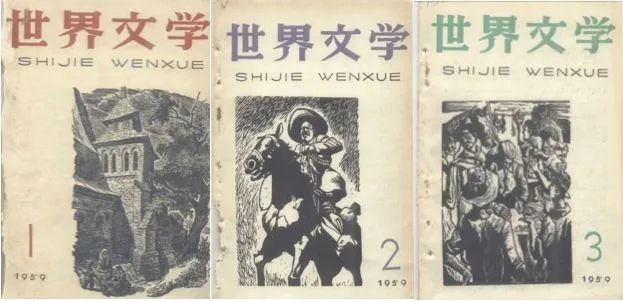

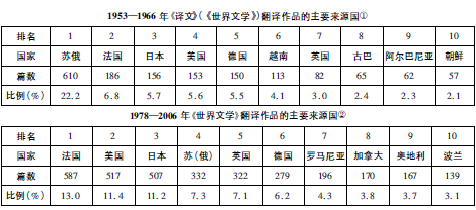

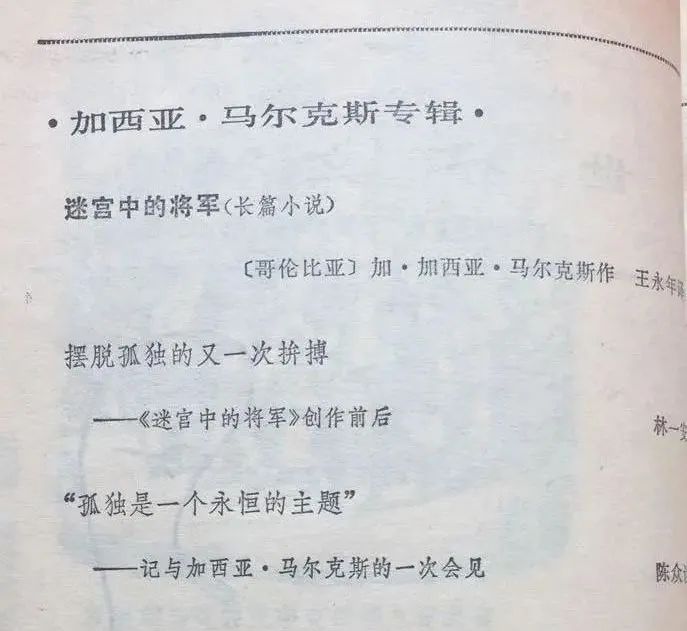

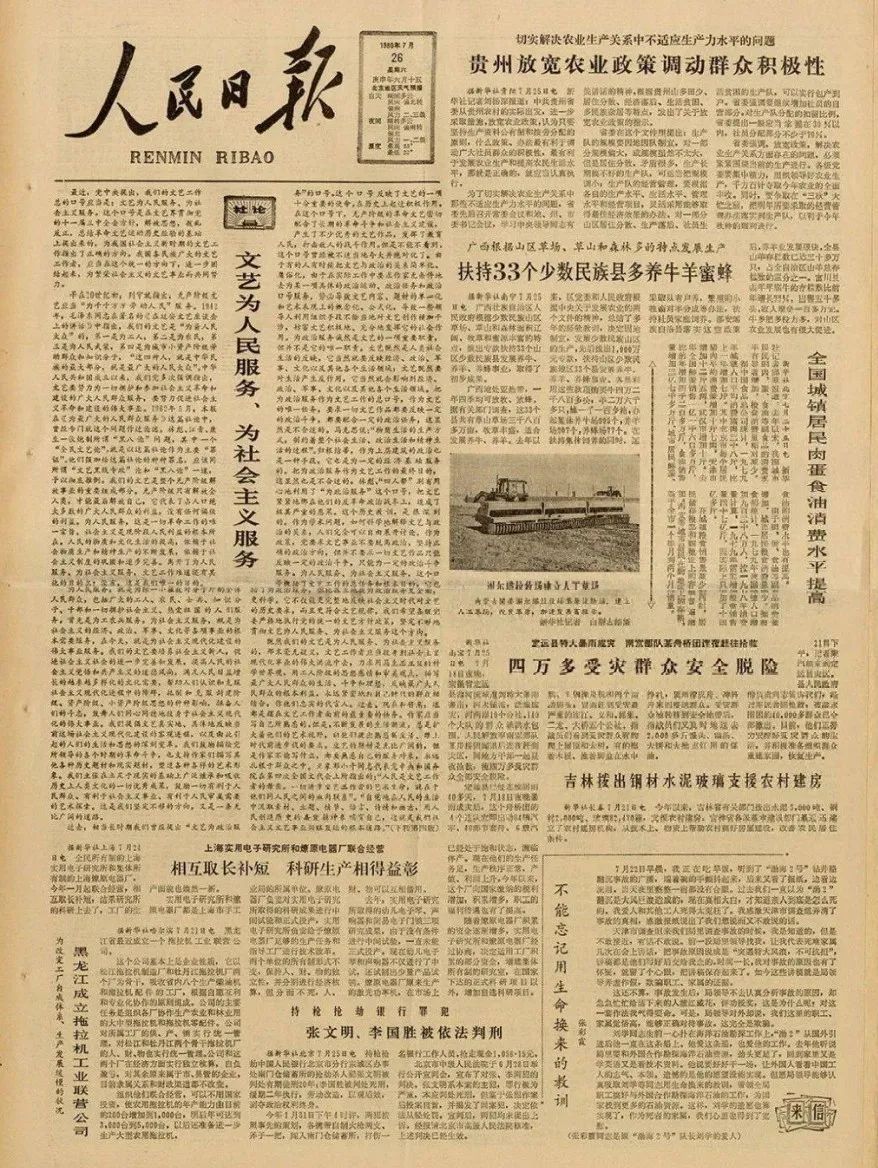

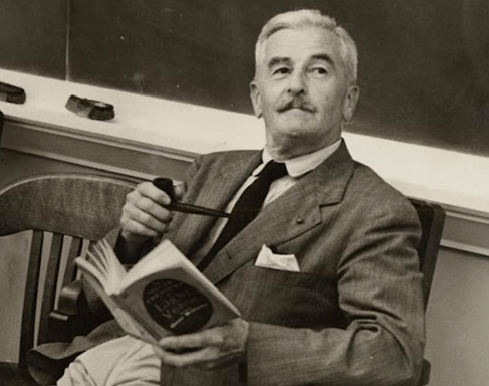

摘要:“世界文学”图景是建构的产物,依赖于文化历史语境,也因此会随着文化历史语境的变迁产生变化。《世界文学》作为新时期主流翻译文学刊物,参与了“世界文学”图景的建构。和建国初期以及“文革”时期相比,新时期中国文学视域中“世界文学”图景发生了明显变化:就国别而言,从苏俄文学的“一枝独秀”转变为各国文学的“百花齐放”;就文学类型而言,从“社会主义现实主义”转化为“西方现代派”;就作品选择标准而言,从“革命”“进步”过渡到“经典性”。这其中有文学期刊内部的直接原因,主编和主办机构的专业化;有历史文化语境的影响“双百”“二为”方针的提出;也有中国文学场域内部的要求。

三 新时期“世界文学”图景的嬗变

01

卢志宏(1978- ),男,汉族,2011年6月毕业于上海外国语大学翻译学专业,获博士学位,现为安徽大学外语学院副教授,研究领域为翻译史、翻译理论,已在《中国翻译》《安徽大学学报》等刊物发表多篇学术论文。

(原载于《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2016年第1期,因篇幅所限,注释从略)

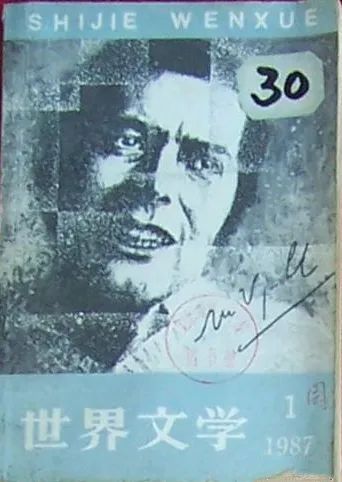

点击封面,一键订购本刊

世界多变而恒永

文学孤独却自由

编辑:天艾

配图:天艾

版式:宥平

校对:张露

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com