众家言说 | 刘雪岚:遥远大陆的文学景观——凯恩奖所折射的当代非洲文学

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

遥远大陆的文学景观

——凯恩奖所折射的当代非洲文学

曾经,非洲大陆虽然遥远,却并不陌生。

上世纪五六十年代,“亚非拉”三个字让遥远的非洲走进中国,黝黑的肤色和陌生的语言非但没有产生距离,反像是来自邻家的友伴,憨厚、朴实且亲近。“亚非拉”人民要团结,打倒“美帝”和“苏修”,这个伟大的口号或运动让非洲人民挥舞大铁拳、紧握乒乓球拍,以刚强而友好的形象出现在中国街头巷尾的宣传画上,伴随着“亚非拉人民要解放”的高亢曲调和斗争故事,成功地占据了五零后和六零后的儿时记忆。与此同时,那一望无际的撒哈拉和奔腾不息的刚果河,那在草原上飞奔的羚羊和散步的大象,在部落帐篷外蹦跳的狒狒,还有村边池塘里洗澡的河马,共同构筑了非洲的奇特与神秘。这些意象或许带着虚构的色彩,但“儿时形成的幻象有时就是固执不去”(《发现家园》),这种战斗激情和异域风情的相互交织,形成了当时非洲想象的基本底色。

半个多世纪过去了,曾经的“亚非拉”殖民和半殖民地国家都已独立解放,连南非的种族隔离也已成为历史。然而再回首,我们与非洲却渐行渐远。除了三四位诺贝尔文学奖得主,我们对于那个辽阔大陆上的文学所知甚少,甚至弄不清南非和南部非洲的区别。当英美和欧洲文学的译介日盛一日,甚至知名作家的翻译出版都可以跟欧美同步时,非洲故事却显得那么遥远且不合时宜。但在世界已日渐全球化的资本时代,非洲文学不该还是遥远大陆的陌生景观,同属第三世界的政治、经济和文化变迁,让我们有更多的相似可分享,更多的经验可借鉴,而文学正是这一历史变革的最佳见证和记录。正像尼日利亚著名作家本·奥克瑞在《凯恩非洲文学奖十年作品集》的序言中所说:“非洲是二十一世纪对人类的挑战,因为只有通过她,人性才能与自己达成和解。非洲是我们的良知。只有我们所有兄弟姐妹大陆上的苦难都消除,只有全世界的人都过上合理的好生活,远离恶疾、贫困、文盲和暴政,人类才算取得真正的进步……非洲的文学长期处于边缘。这让它恰好大有所为。它拥有如此丰富的新范式、新可能和新思想。假以时日,非洲的文学必将给世界带来丰富的馈赠和美好的惊喜。”本期《世界文学》所选的凯恩非洲文学奖(The Caine Prize for African Writing)小辑可谓恰逢其时,虽只有短短五篇用英语创作的小说,但管中窥豹,仍能折射出当代黑非洲文学的现状与特点。

非洲文学若按地理形态划分,常以撒哈拉沙漠为界,以北多属阿拉伯世界,信仰伊斯兰教,文学和语言比较统一。以南则常被称为“黑非洲”,虽然民族和语言纷杂多样,但因为多数都有过被殖民的历史,其文学的特点和发展也有相似的轨迹,故可综合评述。本文评述的即是当代黑非洲文学,且是以英语创作的文学作品。纵观非洲文学大历史,二十世纪前基本是口传文学,多为家族或部落的传说,由民间艺人口耳相传,书面的创作极少,因为多数人是文盲,而且许多部落或民族尚无统一的文字。可以说殖民者和传教士在强力推行西方文化和宗教的同时,也为一些部落语言创造了书写形式,同时还带来了通用语言,如英语、法语或葡萄牙语等,教会学校的设立更是极大地提高了识字率,促进了书面语的表达和传播,有文字书写的非洲文学由此渐渐发展起来。

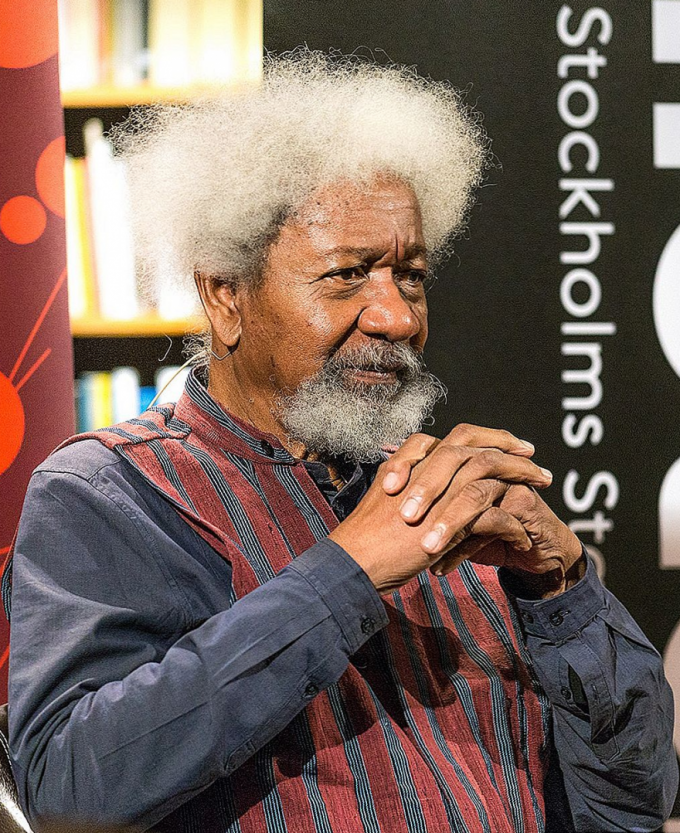

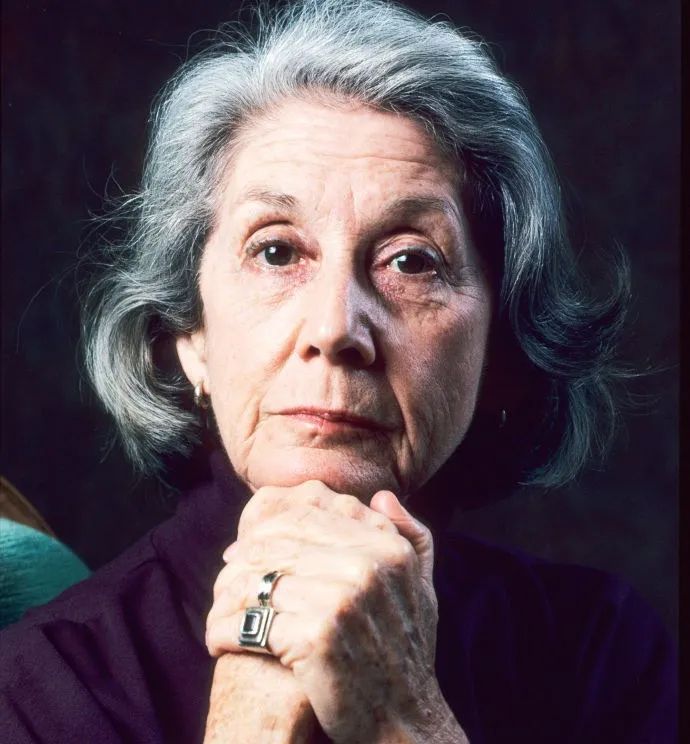

现代非洲文学大致始于二十世纪三十年代,那时殖民地国家纷纷要求独立,其反抗种族主义、寻求民族身份的运动也促进了文学的创作和思想的表达。书面写作随之兴盛,较突出的是诗歌创作,或许是因为诗歌这种形式较容易书写和表达情感,同时也跟非洲传统的说唱和口头文学关联较大。如塞内加尔前总统桑戈尔就是位出色的诗人,他引领的“黑人特性”政治文化运动倡导民族自觉,发掘民族文化,恢复黑人尊严,极大地促进了诗歌创作,一时间竟不知他是诗人参政成为政治家,还是政治家以诗歌为媒颂扬非洲传统,鞭挞殖民主义。一九五八年,被称为“非洲现代文学之父”的尼日利亚作家钦努阿·阿契贝发表了长篇小说《瓦解》,描写非洲伊博族人在英国殖民者入侵前后的生活,成功塑造了一位性格复杂、命运多舛的非洲部落英雄奥贡喀沃的形象。此书于第二年获得英语世界最高文学奖布克奖,并以其鲜明的“非洲特性”,丰富的部落文化,以及激烈的文化冲突成为黑非洲民族自觉和身份认同的范本,就连曼德拉都说,他的囚禁岁月有《瓦解》相伴,连监狱的高墙都瓦解不存了。一九八六年,诺贝尔文学奖首次授予非洲作家,获奖者是尼日利亚剧作家沃莱·索因卡,他的剧作借鉴约鲁巴的神话传说和祭祀仪式,同时辛辣讽刺,针砭时弊,堪称非洲传统与西方戏剧的完美结合。一九八八年,诺奖颁给北非阿拉伯世界的埃及作家纳吉布·马哈福兹,三年之后的一九九一年,南非白人女作家纳丁·戈迪默再获诺奖,二〇〇三年,同属南非的白人作家约翰·库切获奖。如此密集的获奖频率表明南非现代文学已进入西方视野,除了这片大陆上如火如荼的斗争与生活引人瞩目,这些作家创作的作品从思想内涵和艺术技巧上也同样不输西方的获奖作家。当然也应看到,除了马哈福兹用阿拉伯语写作,其他三位获奖作家都用英语创作,都受过西方教育,甚至曾在欧美国家留学和工作,不仅谙熟西方文学传统,也基本认同自由主义价值观。他们获得西方赞誉的作品多数政治色彩突出,或颂扬非洲大陆反殖民求独立的民族运动,或揭露独裁政府的专制与腐败,他们的某些作品都曾被禁,索因卡甚至还被捕入狱,流落异乡。或许对现代非洲文学来说,作家的姿态“只能是革命的姿态”,甚至不可避免地暗合了西方读者的期待。

概而观之,非洲现代文学大致经历了“面向西方”和“回归本土”两个阶段,新世纪的当代非洲文学,依然秉承上世纪的写实主义传统,同时呈现出丰富多元的“自由书写”特点。凯恩非洲文学奖于一九九九年创立,意在表彰用英语创作、彰显非洲精神的短篇小说作家。它在新世纪元年开奖,可谓意味深远,其十七年的历程颇可折射出当代非洲文学的“自由多元”色彩。

凯恩奖以布克公司前任董事长和布克奖经营委员会主席迈克尔·凯恩命名,因而亦有“非洲布克奖”的别称。四位诺奖得主索因卡、马哈福兹、戈迪默和库切都是凯恩奖的赞助人。凯恩奖二〇〇〇年首奖获得者为本小辑中《博物馆》的作者蕾拉·阿布里拉,奖金约一万英镑。此后每年七月在牛津大学博德利图书馆公布获奖者,所有入围的作者都受邀参加,庆祝活动持续一周,包括作品朗读、签名售书以及媒体见面等。凯恩奖的十七位获奖者分别来自苏丹、尼日利亚、乌干达、肯尼亚、南非、埃塞俄比亚、津巴布韦、塞拉利昂、赞比亚等国家,覆盖了黑非洲的多数国家。这些作家多属中青年,背景各异,身份多元,基本都受过西方教育,二〇一三年的获奖作家托普·弗拉林(Tope Folarin)还是个土生土长的美国人。他虽在尼日利亚和南非短暂居住,但定居在华盛顿,所以他的获奖小说《奇迹》(Miracle)描写的就是在美国德克萨斯生活的尼日利亚福音派教徒,如何见证一个盲人牧师的治愈力量的故事。二〇一五年的获奖者赞比亚女作家纳姆瓦丽·瑟佩尔(Namwali Serpell)目前在加州大学伯克利分校任教,她表示自己的获奖小说《麻袋》(The Sack)曾受过日本导演三池崇史的电影《切肤之爱》的启发。本小辑所选的乌干达女作家恩耶科的《詹布拉树》还曲折地涉及了同性恋主题。

故而从凯恩奖的获奖作品及每年入围的候选作品来看,当代非洲文学书写已基本超越了被西方他者化和媒体模式化了的老套非洲,即贫穷的非洲、动荡的非洲、腐败的非洲,展现出全球化的、多元的甚至是消费的、娱乐的后现代非洲。如二〇〇八年的获奖作品《毒药》(Poison)就通过一次油荒事件,让人们的汽车加不上油便无法行动,来映射现代消费社会的无力和混乱。

本小辑所选作品虽然题材丰富,技巧多样,但可基本归为两类:一类是描写非洲生活图景、展现非洲本土现实,如《情诗》《发现家园》和《等待》;另一类则涉及国际化主题、展现非西文化冲突,如《博物馆》和《詹布拉树》。

上图文字可下拉阅读

值得注意的是,即便是扎根本土,描写非洲生活,很多作家依然继承写实传统,表达政治诉求,描写的多为难民营或监狱,战争或动乱。如《情诗》虽然讲述了一个监狱长为了追求儿子学校的女老师,而迫使主人公隆巴,一名狱中的囚犯,替他捉刀代笔写情诗的曲折故事,但隆巴不是普通罪犯,而是一个追求民主和思想自由的记者,他因报导抗议独裁的游行未经审判就被关押囚禁,在监狱里受尽非人折磨,除了盼望新执政者上台实施大赦,根本无望等来公正的审理。《等待》虽然讲述的是孩子的故事,但他们是难民营里的特殊孩童,因为在战乱中与父母亲人失散,被暂时收留在难民营里等待西方慈善家庭来领养。他们甚至失去名姓,只能用领取来的捐赠T恤上的文字暂时充当名字。他们在难民营里缺水少吃,唯一能做的就是等待:等饭等水,等待被人收养。他们每天都要为抢到一碗汤或者一块饼而大打出手,但他们也在等待中彼此依靠、相互温暖,一起琢磨着会有哪国的慈善家庭来领养自己,未来能过上什么样的好生活。或许战争和动乱真是非洲书写挥之不去的记忆和主题,就连阿契贝的二〇一二年新作都是一部关于尼日利亚一九六七—一九七〇年内战的纪实之书:《曾经的国度:关于比夫拉的个人史》(There was a Country:a Personal History of Biafra)。当然这样的作品在西方屡屡获奖,有时也不免被非议成迎合西方意识形态之作。

左为《情诗》作者赫隆·哈比拉

右为《等待》作者E.C.奥桑杜

不过可喜的是,不少年青一代的非洲作家力图摆脱政治和历史的羁绊,不仅将笔触深入当下生活,发掘意义,更有通过寻根之旅或文化冲突,努力还原或再现一个真实的非洲。就像《发现家园》的女主人公所说:“我离开时,白人统治着南非。我离开时,肯尼亚是一党独裁。我离开时,一身轻松,因为逃离了居住在肯尼亚、面对自己的根却又否定之的负担和罪疚。现在我回来,又在找寻我的根了。”当她随母亲去乌干达参加家庭聚会、庆祝外祖父母的钻石结婚纪念时,她感慨于全家百余名成员从世界各地赶回家园,“在那两天时间里,我们感觉是一个大家庭。用法语、斯瓦希里语、英语、基库尤语、卢旺达语、卢干达语和恩德贝勒语,我们唱同一首歌,而我们的行李里带着各式各样的护照。”这一场景也充分反映了非洲生活的国际化,女主人公生长在肯尼亚,后到南非开普敦工作,她的妈妈来自乌干达某个部落,她的一个姨妈在卢旺达的战火中幸存,另一个姨妈却生活在纽约。当她跟随母亲返回祖先生活的乌干达时,才发现很多童年的记忆并不真实,通过重新辨识和反思,她不仅修正着自己的身份认同,也在还原着真实的非洲。再次回到乌干达的首都坎帕拉,她说:

《发现家园》作者宾亚凡加·瓦奈纳

《博物馆》也涉及了这样的真实还原。故事取名“博物馆”可说是用意颇深,因为博物馆往往是通过物质展品和文字记录来展现和了解历史与记忆的场所。小说结尾时,莎迪的英国同学布莱恩约她一起去参观阿伯丁的非洲博物馆,当她浏览着苏格兰殖民者的非洲历险和叙述时,她意识到“她来到这个博物馆,期待有阳光和尼罗河的照片,某些能平息她乡愁的东西,一种安慰,一个讯息。但这里的讯息不是给她看的,不是给她这类人的……”博物馆里展出的非洲,是殖民者眼里落后的非洲,不是莎迪所认识的非洲。于是她告诉布莱恩:“在博物馆里,他们撒谎。别信他们的。那都是错的。那不是什么丛林和羚羊,那是人。我们也有电脑和汽车。在非洲我们有七喜,有些人,极少数的一些人,还有带镀金水龙头的浴室……”莎迪不仅在纠正西方人对非洲的偏见,更是在纠正她那在文化冲突中不断模糊了焦距的自我认知。

《詹布拉树》所讲的仿佛是两个女孩长大后天各一方,彼此想念的故事,其实隐含着她们懵懂的同性恋情。故事通篇就是阿妮扬戈对杉芋的倾诉,不仅回忆了两人美好的童年时光,还引出了她们被迫分离的前因后果,原来是因为她们莽撞地在邻居阿提姆大妈家门前的詹布拉树下相互抚爱,不幸被发现,于是杉芋被有钱的父亲快速送往伦敦,阿妮扬戈则留在家乡,在社区邻里的目光和议论中蒙羞度日。双方家长也深以为耻,不能释怀。故事结尾时,阿妮扬戈知道时隔五年,杉芋已返回家乡,但她们仍无望相见。已经当了护士的阿妮扬戈最后说:“我大多时候上的是夜班。我喜欢上夜班,在夜里我通常会看得更清楚。在夜里,你回回都能浮现在我的眼前,夜复一夜。杉芋,你就像太阳一般升起,巍然屹立,像阿提姆大妈家门前的那棵詹布拉树。”这样的故事令人哀伤,但能自由书写这样的主题令人欣慰,再次说明当代非洲文学的丰富、多元与进步。

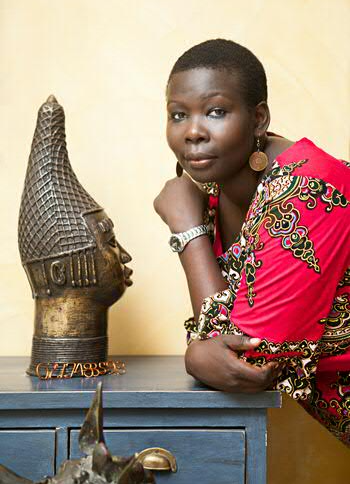

左为《博物馆》作者蕾拉·阿伯里拉

右为《詹布拉树》作者莫妮卡·阿拉克·德·恩耶科

与上世纪相比,当代黑非洲英语文学除了主题上的现代与多元,在叙事技巧和艺术特征上也既有继承更有创新。相似的是多数写作仍带有自传色彩,遵循写实传统,采用第一人称叙述,如本小辑中的《发现家园》和《詹布拉树》。但《情诗》则采用了多重叙事,小说开篇是客观的第三人称叙述,接着是主人公隆巴的日记,然后再插入客观叙事,接着又是隆巴日记,最后以客观视角讲述隆巴的结局。作者的语言也与多重叙事相辅相成,浑然一体。第三人称的叙述语言冷静而简洁,隆巴日记的语言则优美繁复,心理描写细微曲折,因为他是个会写诗的记者。初入监狱时,他写道:我在用嘲弄的语言描写自身状况,如此是为了减轻这些高墙在我肩头的重负,是为了再次寻找自己被抹灭的个性。在监狱这地方,自我的丧失总是通过愤怒来表达。愤怒是陷入困顿的囚徒在试图重新凝聚他缓慢消解的自我。这愤怒悄悄地袭上身来,像暮色一点点挤走白昼。它无声积聚在你的内心,直到有一天它猛烈爆发,让你措手不及。当他有勇气拒绝监狱长的利用,倍感自由时,他闭上眼睛,用意志“将自己的心送到狱墙外面别的地方。自由了。我梦想着伫立在星空之下,托举起双手,指尖触碰着群星那闪烁、脉动的电流。我赤裸的身体随着这一股涌动而涌动。雨水将纷纷降落。其他一切都不复存在:只有我、雨水、群星,还有我伫立在湿润蓬软、汇通了自由电流的草地上的双脚”。用这样抒情优美的语言描写狱中囚徒,读来有种难以言喻的力量。

《发现家园》通篇文体混杂,有黑体,有斜体,还有用分行符号隔开的段落。小说虽然使用了传统的第一人称叙事,但没有故事也没有主次人物,都是女主人公在叙说,几乎像是纪实的还乡散记,或可算作卡波特式的文学新闻写作。

总体看来,凯恩奖获奖小说展现了当代非洲文学的勃勃生机,主题丰富、技巧多样,既有全球视野又贴近非洲现实,国际化的教育背景让作者们熟谙西方文化,更有利于书写非洲和对外交流。例如《情诗》里就有多处与西方文学的互文,《等待》也暗含着“等待戈多”的无望。当然如何在维持书写的本土性与独立性和迎合西方读者期待之间找到平衡,也是非洲英语作者的难题。

与书写者同样面临困难的是非洲文学的读者。就像本·奥克瑞所说:“无视非洲是容易的。俯视非洲是容易的。声称喜欢非洲是容易的。利用非洲是容易的。侮辱非洲也是容易的。但是要想看到真实的非洲是困难的。看到它的丰富、它的复杂、它的单纯、它的每个个体是困难的。看到它的思想、它的贡献、它的文学,也是困难的……因为了解非洲需要用真心。”本小辑的编选体现的正是这样的真心,这五篇故事用文字和想象架起桥梁,让我们再次走进非洲,阅读非洲,理解非洲。这也正是凯恩奖创立的初衷,通过与外部世界的接触来丰富非洲,通过与非洲的接触来丰富世界。

原载于《世界文学》2017年第1期,责编:杨卫东

点击封面,一键订购本刊

世界多变而恒永

文学孤独却自由

责编:言叶

配图:言叶

版式:宥平

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com