世界文学WorldLiterature

第一读者 | 夏·丹齐格【法国】:私房词典

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

夏尔·丹齐格(Charles Dantzig,1961—),法国作家、诗人、译者、出版人、评论家,已出版近三十部作品,涉及小说、诗歌、随笔等文类。随笔是丹齐格最拿手的写作门类。他的《法国文学私房词典》《包罗万象的任性百科全书》《为什么读书?》《论行为》《世界文学私房字典》等随笔作品都获颁过多项文学大奖。

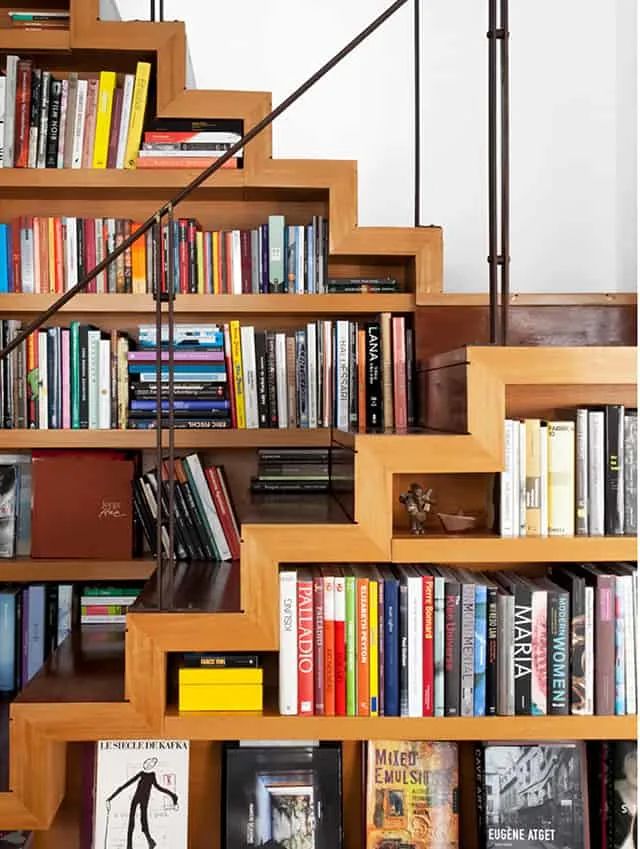

此处选译的《法国文学私房词典》可以说是开创了一种全新的文学评论写作方式。跟真实的词典一样,《法国文学私房词典》从A到Z按字母表顺序排列词条,厚度也可与字典媲美,共1147页。词条内容五花八门:作家、作品、作品中的人物、文学概念等等,少则一句话,多则十余页。不仅词条的选择非常“私房”,词条的内容读来也极具特色:摒弃权威,语言风趣,个人喜恶跃然纸上。

原载于《世界文学》2021年第6期,责任编辑:赵丹霞

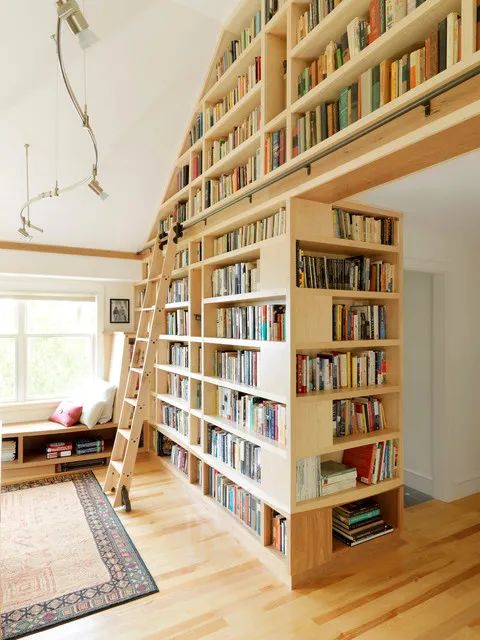

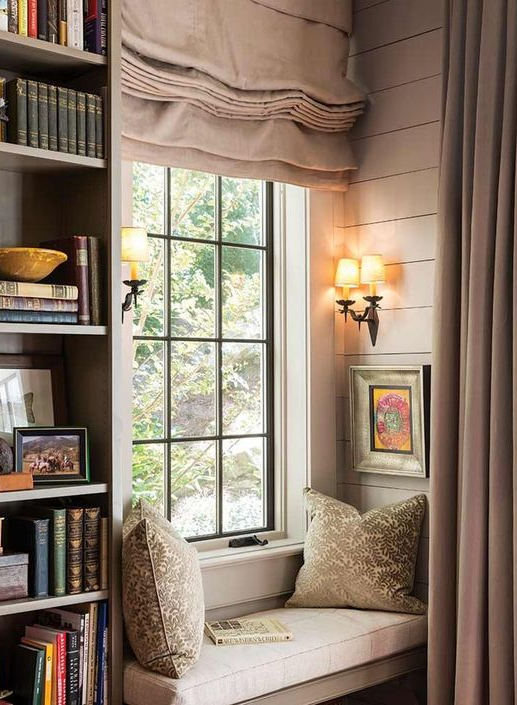

世界多变而恒永

文学孤独却自由

编辑:言叶

配图:言叶

版式:宥平

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com