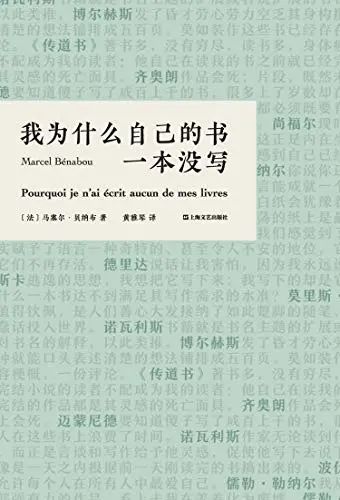

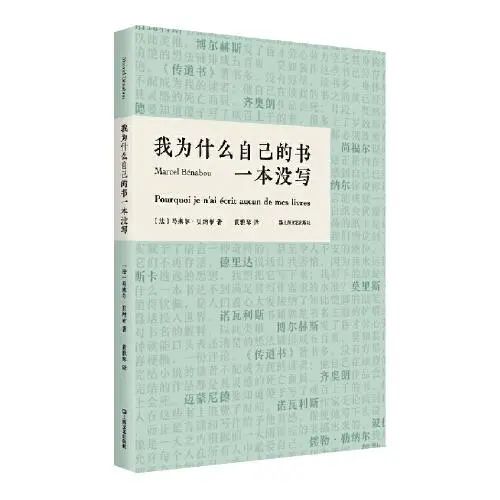

新书快照 | 马·贝纳布【法国】:我为什么自己的书一本没写?

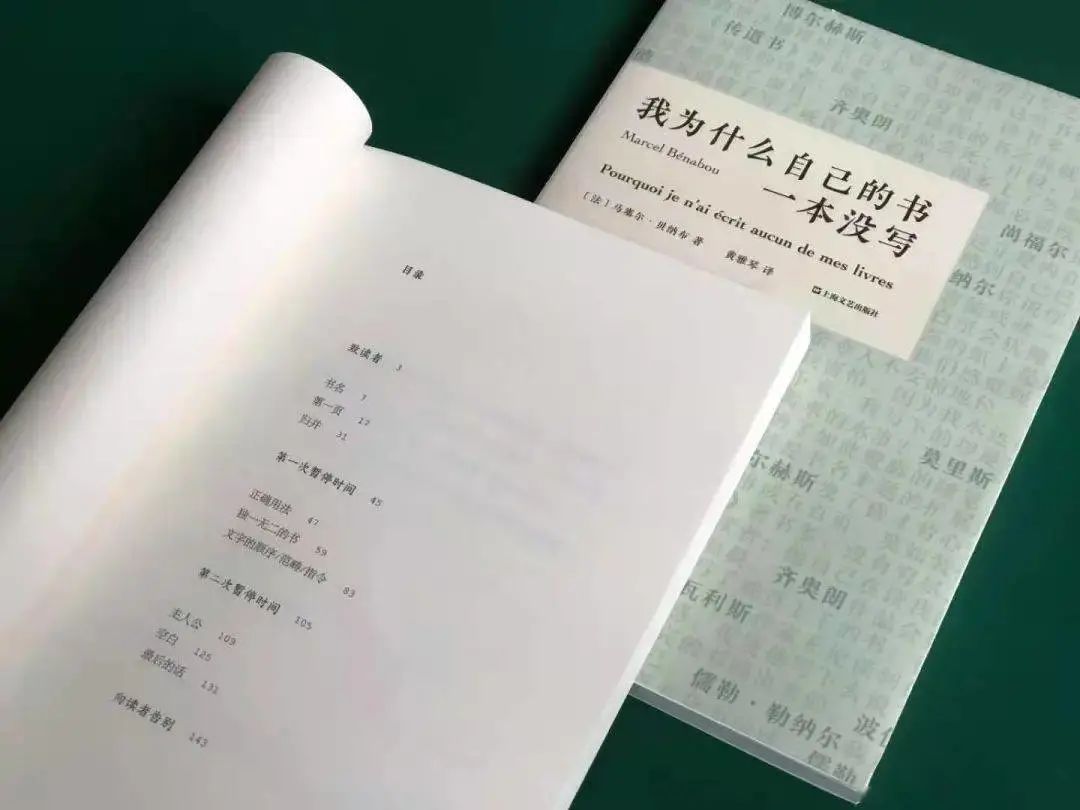

《我为什么自己的书一本没写》

【法国】马塞尔·贝纳布著

黄雅琴(第十三届傅雷翻译出版奖得主)译

上海文艺出版社2021年1月版

马塞尔·贝纳布作 英田译

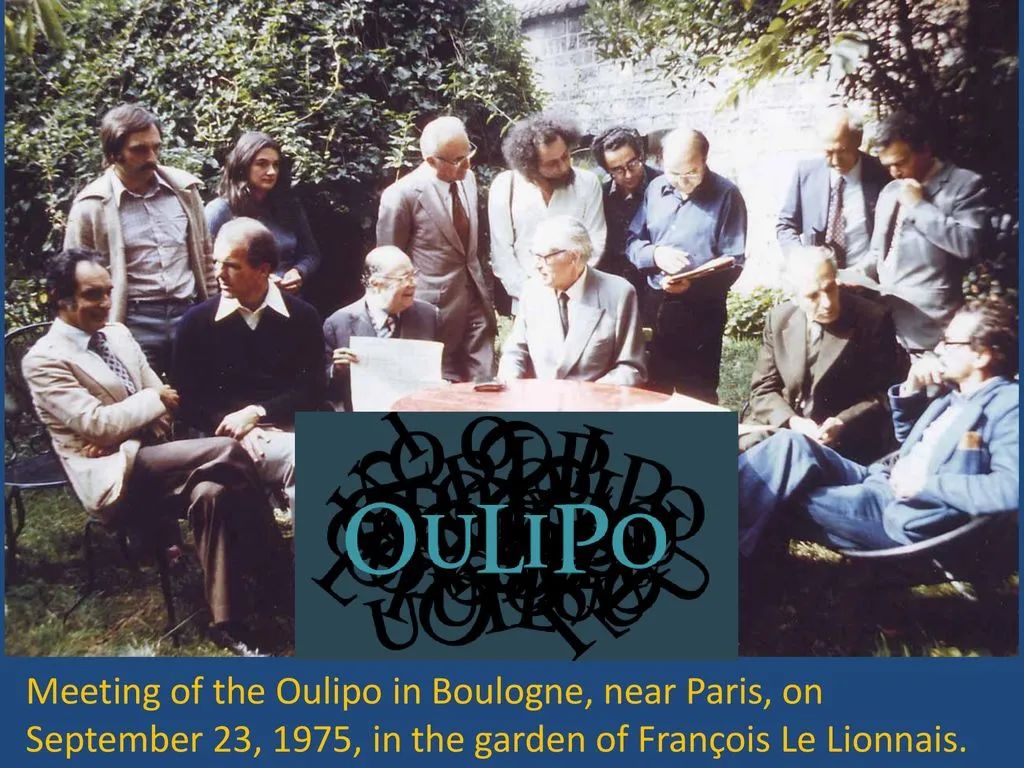

乌力波作家有一个常见的写作原则,那就是在文本内部便给予读者一些有关这一文本创作规则的提示,我也不例外,留下了众多提示信号和预警。这种手法类似嵌套结构(mise en abyme)或自我指涉(autoréférentialité)。比如,各种关于语言游戏重要性的陈述往往就以语言游戏的形式出现:

P. 44:aux réalités concrètes se substituent les mondes qu’on crée

创造的世界取代了切实的现实。(中文版第27页)

原文中的concrètes(切实)和qu’on crée(创造)发音相近。

P. 133:aucune réalité ne pouvait faire le poids devant un heureux assemblages de mots

相较于喜人的文字组合,现实无足轻重。(中文版第93页)

原文mots(文字)与maux(痛苦)谐音,与heureux(喜人)暗含矛盾。

P. 182:un livre a pour fonction, non de redoubler inutilement le réel, mais de le continuer par d’autres moyens.

一本书的作用不在于无效地重复现实,而是通过其他途径来延续现实。(中文版第134页)

原文inutilement和continuer有部分音节互为颠倒。

注:以上原文页码均根据瑟伊出版社 2010版页码标出。

文字游戏帮助我找到了一种工作方法,奇迹般地与我的自发实践相一致,这也是鲁塞尔(Raymond Roussel)、布里塞(Jean-Pierre Brisset)和佩雷克(Georges Perec)的自发操作,建立在特定单词或者陈述的“语音拆解”之上。正是littérature(文学)一词的“谐音变体”(variations homophoniques),使我未经苦思冥想,就接连找到了lis tes ratures(读你划掉的文字)和lie tes ratures(连接你划掉的文字)这两个思路。于是便生成了整整一章内容,题为“归并”,写那些充盈着删改痕迹的笔记手稿,必须不断地重读,年复一年地重新加工,直到终于冒出某种逻辑关系,从而可以将其中一些组合起来,转化为作品。这一成功同时提示我,它可以成为一种帮我摆脱自己所处的写作停滞状态的工作方法。这是第一步,马上我又走出了第二步,同样具有决定性意义。

动笔写作本书时,我曾想过用这样一个普鲁斯特式的开场:Longtemps, j’ai rêvé de vrais chefs d’oeuvre(长久以来,我梦想着真正的经典著作)。我经常在脑海里重复这句话,以至于,有一日,它,完全不由自主地变成了:Longtemps, j’ai ravaudé des déchets d’oeuvre(长久以来,我在缝缀作品的碎屑)。这种从先前未完成作品碎片中取材,进而诞生新作品的想法,立刻打动了我。它坚定了我对这种写作方法的信念,我在后来的作品中还沿用了这种方法,稍有变化。所以几年后,当我在一位犹太秘传神学专家那里看到同样的理念也被用于创世神话时,我的快乐可想而知。把《创世记》第一节第一个单词的字母顺序简单调换一下(Béréshit变为Béshéérit),于是,根据调换后的新词,第一节的意思就不再是“起初,神创造天地”,而成了“神用残余创造了天地”。我立刻想到,神为创世所做的事,作家,在其卑微的层面上,怎么就不能在写书的时候做一做呢?而且这不过是印证了“文学”谐音变体的第二条指令而已:“连接你划掉的文字。”

另外,文字游戏还让我——依旧没费什么力气——拥有了一种真正的文学理论,而理论对于之前的我是极度匮乏的。这要得益于对出现在某些单词里的字母的关注,那是些对一个“学徒作家”来说极为重要的单词:单词écrire(写作)与单词mot(词)。毋庸置疑,écrire可以切分为前缀éc与动词rire(笑)两部分,而mot可以解析为“没有r的mort(死亡)”。由此,对写作的两种对立的理解出现在我眼前,表面上互不兼容,却在深层次上形成互补。第一种把写作视为游戏,认为文学不过是一种休憩、放松的方式(因为,细细想来,写作[écrire],“就是两笔[éc]加一笑[rire]”)。另一种则认为写作是一种严肃甚至悲怆的活动,正确用词攸关生死(因为“词[mot]承载着死亡[mort],sans en avoir l’air [虽然表面看不出]本应为sans en avoir le “r”[少一个r],而r与air谐音”)。全书努力捏合这两种理解,使它们相容。

对于短语l’ordre des mots(被用于一章的标题)也是一样。如果不满足于ordre一词的显性含义(布局,序次),那么可以从分类的角度来理解这个词,从而可以说词与物不属于同一“范畴”,不属于同一“类别”。这一命题是本书一个重要主题。还不止这些。我们也可以把ordre理解为“命令”(是词语下达“命令”,进行指挥),这又是一个命题,从中可以看到马拉美的箴言“赋予词语主动性”的影子,乌力波作家把这句话奉为至宝。

我还可以举许多其他使用了类似方式的例子。例如我称为“语义等价物”的这一种。就拿那首著名儿童歌曲的第一句“一艘从未航行的小船”来说吧。对这句话的“语义等价物”的寻找,即那些从来没有机会实现其预期功能的事物,使我得以用一系列此类事物(剧院、铁路线、屠宰场)敷衍成一段,它们也都成为对不写作的作家的隐喻。

我借助文字游戏,通过反复摸索,寻找到本书的结构。

在以前述方法准备好材料之后,最后一步便是进行总体布局,将它们有序呈现。我选择了“三元式”布局。我在目录中特别强调了这一结构:三个部分分别由三个章节组成,三个章节又分别由三个子章节构成(有一个例外,当然是有意为之)。这一结构也表现在三种写作方式的并列、交织之中:自白,对话,引用。我为什么这样选择?这种对“三”的执念有多种来源。一些与我个人历史有关:我在崇拜三位祖先的家庭环境中长大,他们的名字成了我那本家族史诗的标题(《雅各布,梅纳姆,米姆恩,一部家族史诗》)。另一些则基于三重遗产。首先,犹太教:三族长。其次,最令人兴奋的童年阅读记忆:《三个火枪手》,我珍爱的《一千零一夜》里“三个僧人王子”的故事。最后,一些新近的文化模式:印欧宗教里神的三位格,《神曲》的结构,或者伊塔洛·卡尔维诺的《帕洛马尔》的结构。

以上概述中,我没有触及与互文性有关的内容,一字没提那些数不清的直接或间接引用、影射、戏仿。也许哪一天,我可以再做一次介绍,聊聊那部分内容。

本文由作者授权,根据

https://oulipo.net/fr/quelques-clefs-pour-pourquoi-je-nai-ecrit-aucun-de-mes-livres

译出。

一本挑战悖论的不可能之书。

乌力波文学经典。法国黑色幽默文学大奖获奖作品。

幽默解剖写作欲、探究写作之难。

诺贝尔文学奖热门作家比拉-马塔斯在《巴托比症候群》中致敬之作。

“我之所以从没写过一本自己的书,决不是意图和文学一刀两断;我从未把颗粒不收当作实现目标,或把生产乏力当作生产模式。我无意破坏,恰恰相反,我打定主意要遵守图书界的规则。”

……

主人公充满写作欲望,却又难以成篇。是什么阻碍了他的写作?与文字的关系?与语言的关系?与自身经历的关系?与自我理想的关系?

短小精悍,博学幽默,这本自称不是书的书以自嘲的笔法,或明或隐地引用、摹仿了近两百位哲人、文豪,在脱口秀般的节奏中设下一个个脑力挑战,抽丝剥茧地解剖写作欲望,令人思考写作与文学的真谛究竟为何。

本书引用作者(不完全统计):

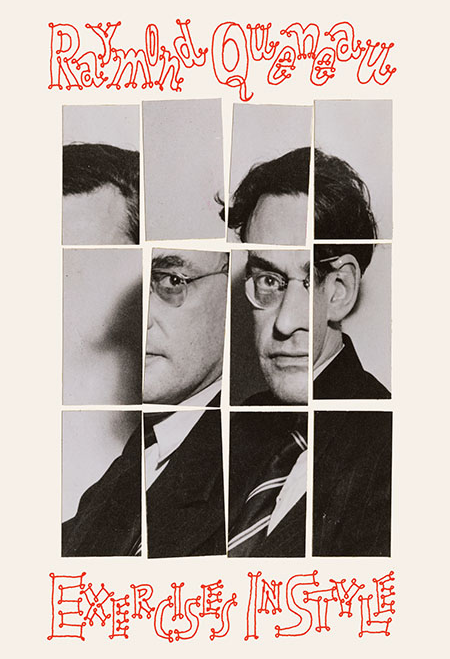

《传道书》、荷马、伊索、毕达哥拉斯、索福克勒斯、欧里庇得斯、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、狄摩西尼、伊壁鸠鲁、西塞罗、维吉尔、李维、塞内加、马提雅尔、塔西佗、德尔图良、阿普列尤斯、普洛提诺、圣奥古斯丁、迈蒙尼德、但丁、阿布拉菲亚、比特沃的阿尼乌斯、拉伯雷、佩里耶的博纳旺蒂尔、塞夫、龙沙、蒙田、培根、莎士比亚、梅纳尔、霍布斯、笛卡儿、高乃依、拉罗什富科、拉封丹、帕斯卡、斯宾诺莎、布瓦洛、拉辛、拉布吕耶尔、孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭、狄德罗、莱辛、尚福尔、利希滕贝格、萨德、梅西耶、歌德、茹贝尔、约翰•保罗、夏多布里昂、荷尔德林、斯科特、诺瓦利斯、谢林、叔本华、司汤达、维尼、海涅、德拉克洛瓦、巴尔扎克、雨果、大仲马、果戈理、坡、盖兰、缪塞、萨克雷、梅尔维尔、阿米尔、波德莱尔、福楼拜、龚古尔兄弟、凡尔纳、阿布、左拉、哈代、雷东、马拉美、詹姆斯、尼采、魏尔伦、洛特雷阿蒙、于斯曼、洛蒂、佩雷茨、兰波、康拉德、阿莱赫姆、拉弗格、勒纳尔、乌纳穆诺、赞格威尔、吉普林、塔罗兄弟、威尔斯、班达、纪德、普鲁斯特、瓦莱里、雅里、托马斯•曼、里尔克、鲁塞尔、阿波利奈尔、阿沙尔、雅拉贝尔、弗齐、弗莱、乔伊斯、卡夫卡、波扬、卢卡奇、萨克斯、伯努瓦、茹弗、勒韦尔迪、韦费尔、科克多、本雅明、阿尔托、巴塔耶、博尔赫斯、米舒、莱里斯、拉迪盖、格诺、萨特、尼赞、布朗肖、夏尔、波伏瓦、热内、劳瑞、齐奥朗、达雷尔、雅贝斯、范德梅尔施、加缪、巴特、阿尔都塞、比森斯、卡尔维诺、布尔迪厄、德里达、佩雷克……

此书一出,叫人以后还如何写作?

——法国《世界报》

这是一本美丽的书,讲述了对书籍、对语言的热爱,以及所有造就这一热爱的元素,纸也好,词也好。

——美国《出版人周刊》

包裹在令人捧腹的自嘲之下,是对写书之难的严肃思考。

——美国《时代周刊•文学副刊》

自白文学、觉醒作者及努力创作之间趣味横生的悖论。

——美国《柯克斯书评》

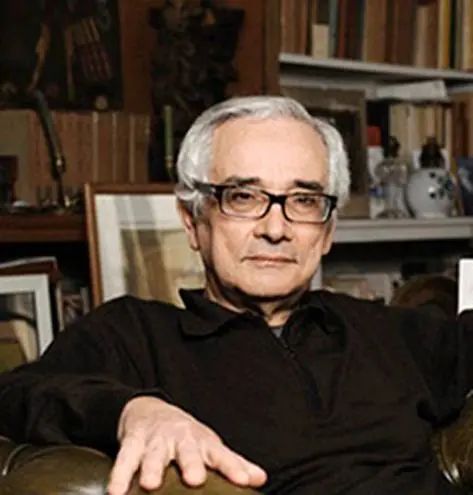

马塞尔•贝纳布(Marcel Bénabou)

法国作家、历史学家。1939年生于摩洛哥梅克内斯。巴黎第七大学罗马史荣誉教授。著有多部史学及文学作品。1970年,继好友、著名作家乔治•佩雷克之后加入“潜在文学工场”(Ouvroir de Littérature Potentielle,简称“乌力波”),目前任该团体终身临时秘书兼临时终身秘书。

著名哲学家齐奥朗在致作者的信件中称赞:“比嘲讽更高级,我认为只有自嘲,您恰恰精于此道。在一个不待见这类优点的国度,只怕您的书未必能获得与之相称的反响。”

致读者

书名

第一页

归并

第一次暂停时间

正确用法

独一无二的书

文字的顺序/范畴/指令

第二次暂停时间

主人公

空白

最后的话

向读者告别

点击封面,一键订购本刊

世界多变而恒永

文学孤独却自由

编辑:晓照

配图:言叶

版式:宥平

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com