众家言说 | 梁晓明:我与外国诗人

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

这样不同的感受中,写作的边界与地平线开始更加丰富与广阔地扩展开来,就像日月并存,明亮与黑暗交替才能完成。向内和向外,世界和个人,物质存在与内心感受,都浑然一体,所谓的天、地、人,也正因为这样,人和写作才可能做到西方落下一颗泪珠,东方感到一阵悲伤的存在的境地。

梁晓明

梁晓明

我的诗歌道路可以说是偶然,也可以说是必然。在一九七八年以前,我所知道的诗歌除了唐诗、宋词、元曲,还有些汉乐府和陶渊明的几首诗,其他就几乎一无所知了。

之所以说必然,是因为从小老父亲就喜欢写点老干部体的古诗,什么“北京一声春雷动,万户启门金歌颂”等等。不仅如此,他还把他写的诗都书写在报纸上,再把这些报纸贴在房间墙上,每年春节,他还带我去河对面的小山上,把他的诗歌书写在小山顶的云鸿塔上,一九七六年以后,他的老战友要他回杭州,他还不愿意,还写下了“不恋都市居小城”。印象最深的是他说,你奶奶以前经常在黄昏,倚靠着后院的篱笆,望着远山和田野,嘴里喃喃:“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”小时不懂,就觉得那意境很是悠远幽怨,从未见过的奶奶就那样形象鲜明地凸显出来。

现在想来,就在不知不觉间,一种叫诗歌的东西,已经潜伏在了我的身体里,就像一颗种子落下,等合适的季节和水分到来,一下子就会蓬勃生长起来。

之所以说偶然,是因为一九八一年,在去黄山的间隙,我在安徽歙县的一个图书馆借了一本书,是由楚图南先生翻译的,由人民文学出版社在一九七八年出版的一本绿色封面的诗歌集:《草叶集》。当时不知道这是一本诗歌的集子,因为它的长句子,实在与我概念里的诗歌相去甚远,但不知为什么,我竟然就借了它,并带回了住处阅读,我读到:

我好比是一个不停漫步着的人,偶然向你们看一眼,立刻又转过脸去,

一切留下让你们去证明,让你们去解释……

——《未来的诗人们》

又读到:

一开始我的研究,最初的一步就使我非常地欢喜,

只看着意识存在这一简单事实,这些形态,运动力,

最小的昆虫或动物,感觉,视力,爱

我说最初的一步已使我这么惊愕,这么欢喜,

我没有往前走,也不愿意往前走,

只一直停留徘徊着,用欢乐的歌曲来歌唱这些东西。

——《开始我的研究》

读着这些句子,就像遭遇到一道闪电,一下子把整个世界劈亮在我的眼前,惠特曼,这个名字和这个人,带着他独有的全身翠绿、精光闪闪的草叶子,那么坚强有力和广阔地站在了我年轻的生命里。记得那晚,我不断翻阅着这本诗集,不断被他那惊人的诗句所震撼,以至于最终被同住的友人赶出了房间,然后我拿着书,在路口的路灯下,继续接受这来自大洋彼岸的浑厚汹涌的生命源泉。

新诗,或者说现代诗,就这样彻底地荡涤了我十八年来原有的诗歌观念,同时,我也永远记住了传递者:翻译家楚图南先生。

有意思的是,大概在一九八五年,我去上海,在诗人王寅的二楼住处,与辛苦赶来相聚的诗人孟浪一起讲诉我们最初写诗的动力与影响者,记得王寅谈到了北岛,孟浪谈到了严力,而我犹豫了一下,终于说出了惠特曼三个字。当时朦胧诗已经大面积影响了我们这一代,在这个主流下,惠特曼实在是个冷僻的名字,受他影响也似乎会显得很是老套和落后。这也是当时的一个现实。具体后面再谈。

惠特曼《草叶集》与《自己之歌》

一九八三年,中国的现代诗浪潮方兴未艾,杭州的老牌诗歌社团湖畔诗社,携手杭州市作家协会,面向社会开办了一个诗歌讲习班。其时的湖畔诗社仅存汪静之老先生一个人,冯雪峰、潘漠华、应修人早已仙去。这是一次轰动性质的讲习班,报名人数达到了四百多人,连灵隐寺的小和尚都前来报名。就在这个讲习班上,我不断地听到朦胧诗以及在这个派别中活跃的几位诗人名字:顾城、舒婷、北岛、杨炼等等,而这时,我已经默默写了两年诗歌,就在疑惑和将他们当做对手的心态下,我去找来他们的诗歌阅读。对比之下,我发现他们的生活阅历、对社会的切肤疼痛和愤怒的思考与反叛,甚至他们的灰心和冷漠,使我想到这是我二十年的年轻生命所没有经历过的一种土壤。时代变迁,我已经不可能再像他们一样去重新经历,我将会经历我自己的生命场景,我会更清晰地去经历和领受只属于我自己的喜怒哀乐。但同时,我自己的阅读和写作过程使我想到,任何事物的诞生,都不会无根无源地突兀而来,朦胧诗的诞生也一定会有自己的来源和出处。于是,我四处寻找有关于他们的写作背景,他们的阅读体验和启示,终于:白皮书、雷马克、爱伦堡、阿尔贝蒂、聂鲁达,一个个作家和诗人的名字陆续出现。恰逢其时,四川人民出版社出版了一本白色封面的《聂鲁达诗选》,这本由邹绛和诗人蔡其矫翻译的诗集,就像另一条奔腾的大河,浩浩荡荡地从我的眼前流过。当我读到:

今夜,我能写出最悲凉的诗句

比如写,夜色寂静,蓝色的星星在远方打颤

晚风在天空中回荡和歌唱

——聂鲁达《二十首情诗和一支绝望的歌》

我一下子被迷住了,什么叫奉若至宝?在一九八三年,这本《聂鲁达诗选》就是我当时最为珍视的一个宝贝。整整三个月,我的黄挎包里一直放着这本诗集,随时随地拿出来翻看,无论在办公室,家里,还是在公交车上,更神奇的是,只要一打开这本诗集,无论哪一页,我都会一下子就读进去,并沉迷其中。

从空旷到空旷,好像一张未捕物的网,

我行走在街道和大气层之间,

秋天降临,树叶宛如坚挺的硬币

……

石头里有石头:人,他在哪里?

空气里有空气:人,他在哪里?

时间里有时间:人,他在哪里?

你也是那沿着今日的街道,旧日的足迹,

沿着死去的秋天的落叶,

践踏着灵魂一直走进坟墓的

未定型的人,穴居的鹰的小小碎片吗?

可怜的手,脚,可怜的生命……

——聂鲁达《马楚·比楚高峰》

我那时真的就像一只小小的蜜蜂,死命地把头往这些诗句里钻,我都没想再去采撷和提炼,并为我所用,我只想着沉浸和全身心的进入。可笑的是,当时看着聂鲁达那张胖乎乎的并不很清晰的照片,我甚至都愿意当他的小厮,为他开门,为他送信和接听电话……

二十岁的年轻生命以致于此,现在想来也真是恍如一梦。

这之后,只要有关于聂鲁达的文字,我都会想尽办法地去找来阅读。于是,一本名为《我承认,我曾历尽沧桑》的回忆录出现了,它就像一片大海,通过聂鲁达的记述,我似乎跟着他走过了他的一生,同时,也跟着他认识了艾吕雅、阿拉贡、阿尔贝蒂、洛尔卡……我跟着他走过安第斯山脉,走进西班牙、俄罗斯、甚至中国,我跟着他在海上漂荡,跟着他阅读昆虫大百科,甚至跟着他在夜晚逃亡:

从一双手到另一双手

从这扇门,又到另一扇门

我在夜晚逃亡……

——聂鲁达《逃亡者》

就这样,从聂鲁达出发,我开始一一寻找和阅读他那些朋友们的诗歌,我走进了法国的超现实主义,走进了拉丁美洲那一代最为优秀的诗人们的生活和内心,也走向了一片更为宽阔的诗歌世界。

如果说惠特曼如父亲,那聂鲁达便如一位大兄长,在这两位的基础上,这之后,我便开始更加发育和强壮了自己的骨胳,而我自己的写作,也渐渐有了一个基础的声音。

聂鲁达《爱情十四行诗一百首》与《黄昏》

再下来就是一九八五年,在杭州大学路的浙江图书馆阅览室,我读到了《世界文学》上发表的罗马尼亚诗人和评论家的几篇关于诗歌写作的文章,作者是斯特内斯库,其中一篇关于未来的世界诗歌写作方向的文章,深深打动了我。文章忧虑地谈到了罗马尼亚的诗歌以后将会通过怎样的翻译走向世界,现有的诗歌语言对于翻译应该采取一种怎样的写作方式。重要的是,作者创造性地尝试了一种新的写作语言。我一边阅读,一边很自然地联想到我们中国自己的诗歌写作,我相信所有英语国家之外的写作和写作者,在面对走向世界这个巨大的诱惑时,都会忍不住去关心,在另一种语言中,他们的诗歌又会变成怎样的形态。我曾经读到过美国诗人弗罗斯特关于诗歌翻译的对话,在他看来,诗歌翻译,就是从一种语言到另一种语言的翻译过程中被遗漏的东西。这句话所隐含的诗歌不可翻译的意思,虽然也被很多诗人首肯和接受,但如果可以被翻译,并且翻译得还很不错,那么,又有谁会拒绝这种翻译呢?另外,就从我自己的切身体会来看,如果没有翻译,那几乎是引领我走上诗歌写作的惠特曼和聂鲁达,又是怎么一回事呢?如果按照弗罗斯特说的,诗歌是翻译中所遗漏的东西,那么,我所读到的惠特曼与聂鲁达,又是谁?难道还会有一个“遗漏”的惠特曼和聂鲁达?以及更多的外国诗人,他们的真身都被遗漏了?这显然也是说不通的。

令我兴奋的是,这些问题,显然也困扰着罗马尼亚的诗人们。在我读到的这篇文章中,斯特内斯库就深入探讨了这些问题,不仅探讨,还尝试着找出一种解决的办法,他甚至举出例子,用具体的写作来说明这完全可能是一种未来最好的写作方法。他说:

是时候了,

我的每根神经都在作痛

……

我记得当时看到,浑身一凉,似乎有一根什么经脉被一只手从身体深处抓起,我看着这几句诗,久久不能离开。事后想起,这就像一盆冰凉的大水从头倒下,把我全身浇湿,把我从惠特曼和聂鲁达那里得来的诗歌激情全然冲散,我清晰地听到和认清了:这是一种新的诗歌的声音!特别是斯特内斯库还继续论述:要用一种看似简单简洁的语言来表现最深入、深刻、广大和悠远的诗意,这样,也会使诗歌达到在翻译中“尽可能少地被遗漏”的可能。

我永远忘不了那个九月的下午,我几乎是昏昏沉沉地走出浙江图书馆,骑着一辆半新旧的自行车,一边骑,脑子里一遍遍回荡着文章中的论述和诗句,我就这样穿过大学路,到了庆春门的铁道边时,忽然一句句的诗歌涌了出来,我记得一到家,马上摊开纸,几乎没花多少时间就写下了《少年》以及《关于存在》。我记得一九九一年左右,在美国加尼福利亚东亚系教学的奚密先生忽然来了一封信,信中说她的一篇论述中国现代诗歌的文章中引用了《少年》这首诗,并说这是一种新的声音,是新的一代诗人出现的声音和证明。同时,她还附来了五十美元。很惭愧,这也是我第一次接触到美元。

现在想来,最重要的是,这样一篇不长的文章,却几乎转折了我青春期的写作,后来虽然还有更多更不同的各种写作,但写作的道路从此开始向着更加自己的方向行进了。

这之后,一双青春蓬勃充满远方和向外大踏步寻找的眼睛开始转向,向内,向自己的内心去寻找世界,寻找内心与这个世界的交汇与存在的根基,寻找自己与这个外在世界之间的关系,并且思索应该存在一种怎样的交互关系。慢慢地,征服、急躁、焦虑、不满,那种向外而来的因素慢慢被安宁、沉静、深思、承担与同情所替换,向外的激动被向内的沉浸所控制,慢慢地,我发现,这个内在的自己其实也完全可能就是你、他、她、他们和整个世界,甚至于这个内在的自己还超越生命、超越历史和民族,他真正达到和得到了与这个存在的世界同呼吸、共命运,一起悲凉、一起欢欣的节奏与感受的丰富,以至于那个时期,我一天之内竟然可以进行两种完全不同的写作,上午朝气蓬勃,充满希望和展开双臂,语言明亮,而下午竟然就沮丧、低暗、晦涩,就好像博尔赫斯说的“我和世界隔着三百堵墙”。

就在那个时期,就像命中注定,我又读到了诗人郑敏先生翻译的挪威诗人耶可布森的三首诗。在前言介绍中,郑敏先生讲到耶可布森在参加挪威举办的一次去参观大森林的世界笔会中,当所有写作者都被大森林的雄浑壮观、呼啸的松风、如海洋一般的起伏所震撼与兴奋的时候,耶可布森却蹲下来,就像忘了身边的整个世界,他聚精会神地关注着一个小土坑里拼命扛着一根松针向上举起的蚂蚁,稀稀落落透过大森林而落到小土坑上的阳光,也照在了这一只竭尽生命去完成推举一根松针的使命的蚂蚁的身上。当蚂蚁推出松针时,耶可布森露出了微笑,就是这种微笑,这种似乎与全世界无关并隐秘的愉悦,却被远在他乡的美国诗人罗伯特·勃莱看到,并且深深撼动了这位喜爱阅读中国的古诗,喜爱寒山与拾得,被称为“深度超现实主义”的现代诗人。这种微笑,这种撼动被他命名为“纯洁的影子”,并被形象化地描述为“瓷器上的反光”。而这种反光,这种明亮、平静,甚至都有种艰辛与乐观主义并存的形态,又与聂鲁达那种“大海深处的汹涌与黑暗”刚好相反,逆向而行。

这实在太迷人了,那时的中国诗坛经常会听到和看到很多的大我和小我的争论,但在耶可布森这里我却听到了这种声音和态度:“嘘——轻点,大海说。嘘——轻点,岸边的小浪说。嘘——不要/这么凶猛,不要/这么高傲,不要/这么突出,嘘——轻点。波峰涌向滩头的白浪,嘘——轻点。它们向人们说:这是咱们的大地,咱们的永恒。”(《嘘——轻点》)《喧哗与骚动》是美国小说家福克纳的代表作品之一,它其实最主要的是揭示了现代社会与现代人存在的那种紧张焦躁的关系,但到了耶可布森这里,就像一位睿智的前辈和活尽人生的通透老人,他说:嘘——轻点……你听到这个声音,你开始安静,随着这种安静,你的眼睛里慢慢出现光,出现坦然与接受,出现像大自然一样的春夏秋冬,寒热温暑。当你和世界一同存在,一同呼吸和感受时,你的生命便广阔起来,你绷紧的嘴角线会慢慢平缓,你甚至会把每一天,每一个小时都当成珍贵的宝物万般珍惜。甚至,你相遇的每一种植物、动物,当然还有最可珍惜的朋友。是的,这就是我们活着的价值与意义。

其实最主要的是,在这样不同的感受中,写作的边界与地平线开始更加丰富与广阔地扩展开来,就像日月并存,明亮与黑暗交替才能完成。向内和向外,世界和个人,物质存在与内心感受,都浑然一体,所谓的天、地、人,也正因为这样,人和写作才可能做到西方落下一颗泪珠,东方感到一阵悲伤的存在的境地。

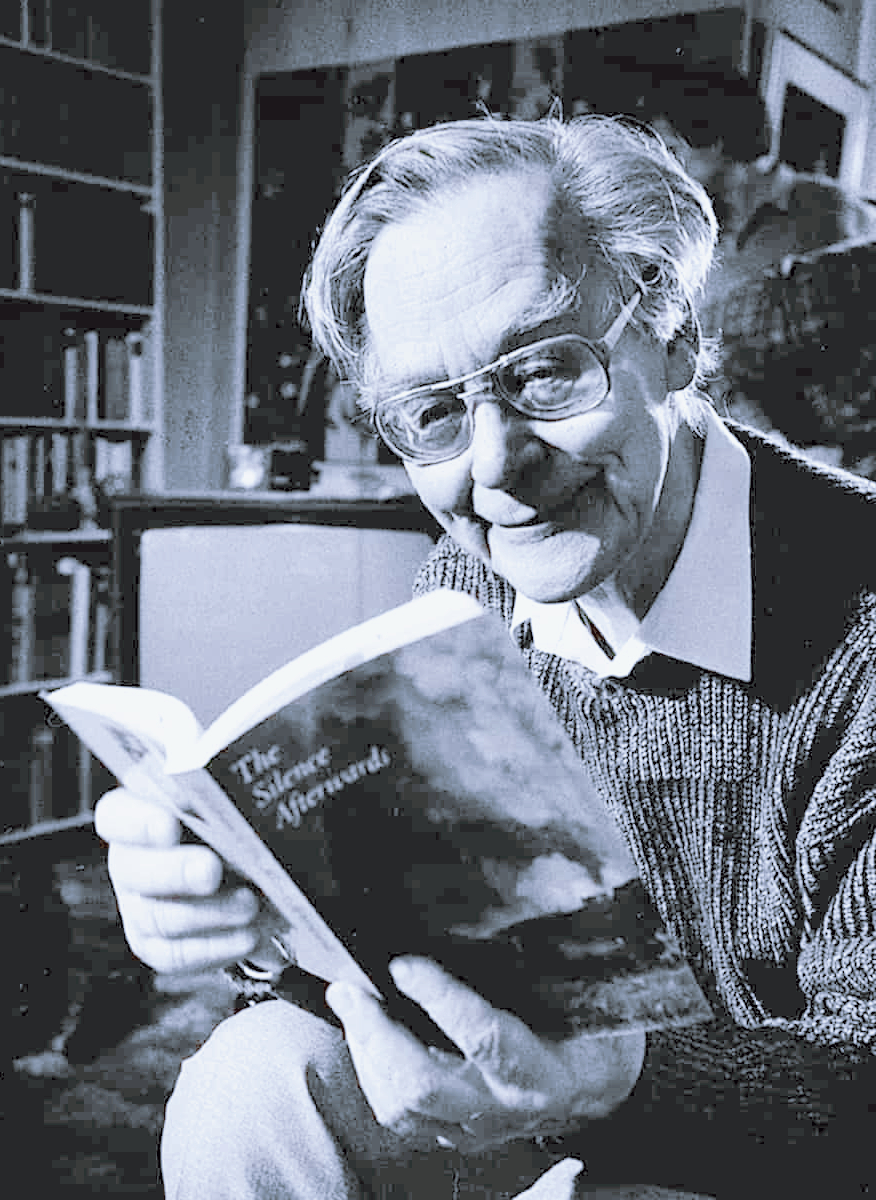

罗夫·耶可布森

记得一九九二年诺贝尔文学奖获得者沃尔科特曾经在一篇文章中说,一个美国诗人只要阅读美国的诗歌就足够写作,而一个非美国的诗人,却要读遍全世界的诗歌,没人要求他这么做,但他就是自觉必须那么做。他不仅这么说,甚至,他还身体力行地仿写了世界上很多经典的诗作,以示自己的信心与强大的诗歌能力。我记得我几乎是拍着桌子在这些话中反复地赞叹与感慨。但此刻,我却忽然想到,要是没有翻译家,这些全世界的诗歌,它们又会去向何方?至少不会来到我们的手上和眼前。如果没有他们,我们的生命和写作又会出现怎样的景观与趋向?仔细一想,其实有些不寒而栗。

我想到一九八〇年《世界文学》上介绍的希腊诗人埃利蒂斯,他的《俊杰》和《英雄挽歌》,他的《光明的对称》与饱含希腊清澈透明的充满阳光的嘹亮嗓子,曾经驱散了多少个阴暗潮湿的中国南方的夜晚;我想到法国圣琼·佩斯的《远征》与《雨》,以及他那统领大海令波浪前进的骄傲手势,又带着我们多少次去向遥远神秘的国度与山林;我想到艾略特的沉郁与沉思的《传统与个人才能》中的深邃目光以及他在《荒原》上沉痛的叙述和终于转向《四个四重奏》的历史与宗教的寻访;我想到英国奥登的长江之行以及为另一个民族发出的焦虑而又着急甚至批判的声音;我想到罗马尼亚的索雷斯库,想到葡萄牙的安德拉德,想到法国的普雷维尔与艾吕雅,等等等等。这些世界上优秀杰出的灵魂们,没有他们,我们的诗歌又会走向何方?我们的写作又会呈现一种怎样的趋向?

不管承认与否,它就在那里:当今世界由于交通、科技和信息的快速发展,已经越来越呈现出“环球同此凉热”的客观现实。不是外来的诗歌太多,而是还少,就像空气,就像阳光,就像各种不同营养的广阔土地,如果我们还在写作,那么,我们的呼吸和生命就永远需要这种营养。所以,让我们感谢、感恩和感激。

2020年12月3日于杭州翡翠城竹苑

梁晓明,1963年生。中国先锋诗歌代表诗人。1987年创办中国先锋诗歌同人诗刊《北回归线》。1994年获《人民文学》建国四十五周年诗歌奖。1985年起作品陆续被翻译介绍到日本、德国、美国、英国、土耳其、韩国和台湾等。和南野、刘翔一起主编《中国先锋诗歌档案》,和聂广友一起主编《北回归线》诗选,03年开始主持拍摄大型电视诗歌专题《中国先锋诗歌》五十集。2009年5月9日出席 《梁晓明和汉斯·布赫—一次中德诗歌对话》。2011年应邀出席在韩国首尔举办的《第二届亚洲诗歌节》。2014年8月10日出席上海民生美术馆主办的《梁晓明诗歌朗读会》。2017年获第三届华语春晚中国新诗“百年百位诗人”。2019年获名人堂2018年度十大诗人。出版诗集《开篇》《印迹—梁晓明组诗与长诗》《用小号把冬天全身吹亮》《忆长安——诗译唐诗集》。

点击封面,一键订购本刊

世界多变而恒永

文学孤独却自由

编辑:言叶

配图:言叶

版式:宥平

终审:言叶

征订微信:15011339853

投稿及联系邮箱:sjwxtg@126.com