纪念聂鲁达诞辰120周年|巴•聂鲁达【智利】:诗人将自己的创作置于生命的神秘与个人的灭顶之灾当中……

![]() 爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

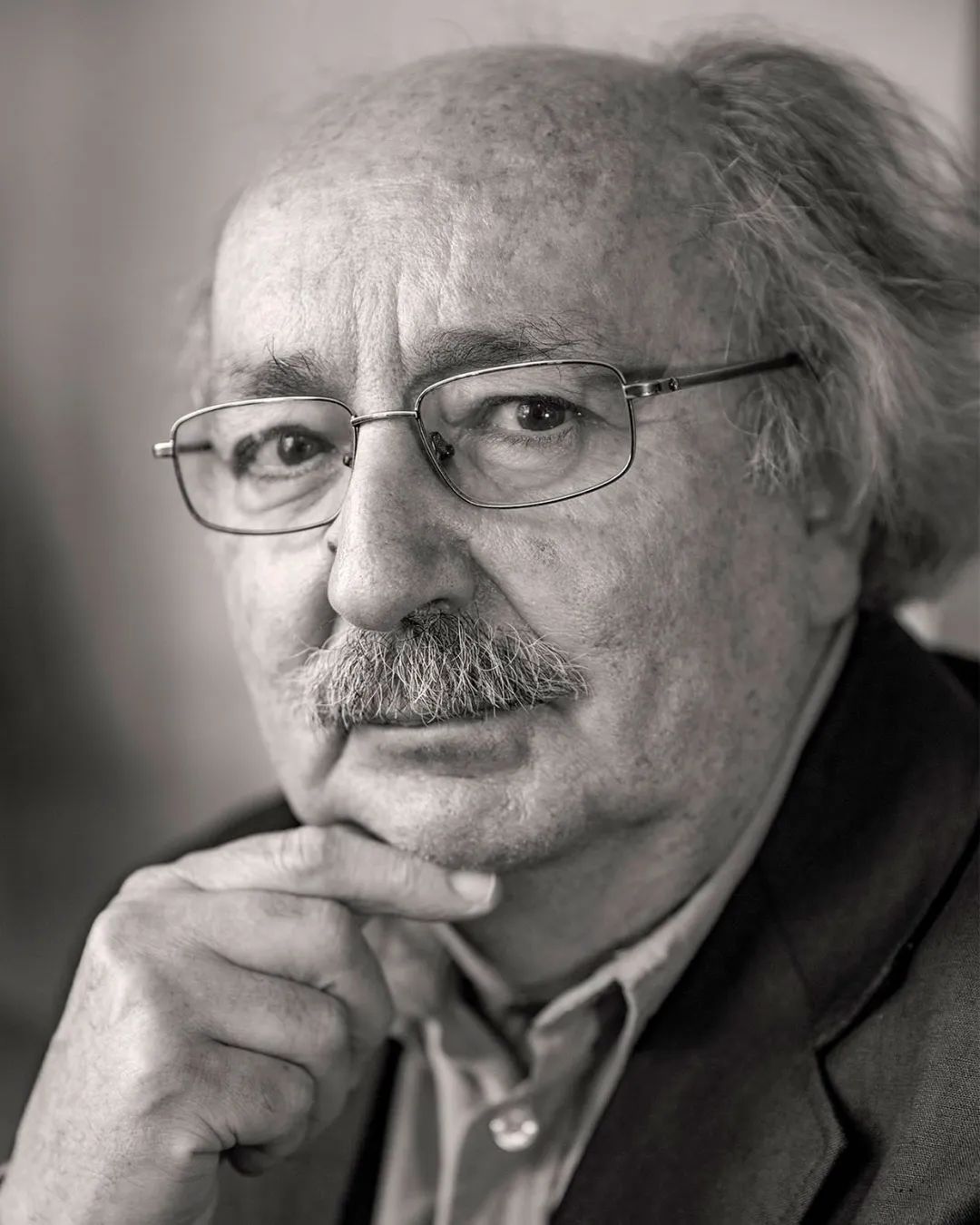

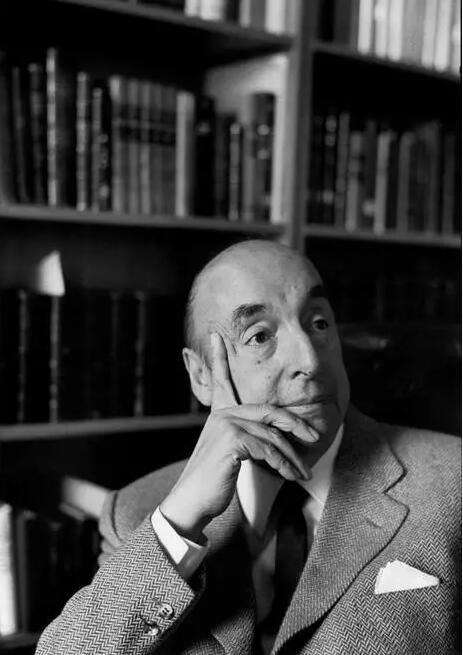

今天是智利国宝级大诗人、诺贝尔文学奖得主巴勃罗·聂鲁达(Pablo Neruda,1904—1973)诞辰120周年的日子。我们推送聂鲁达在去世前一年接受西班牙诗人安东尼奥·科利纳斯(Antonio Colinas,1946— )的访谈以表纪念。正如访谈结尾聂鲁达留给科利纳斯的玫瑰与书,这位永远的斗士留给我们的是爱与革命的一生,是“想着整个世界歌唱,为了你和我一起歌唱”(改写自聂鲁达的名诗《伐木者醒来》)。

编 者

安东尼奥·科利纳斯作 滕威译

聂鲁达双手背在身后,雕花的帽子遮住眼睛,缓缓地、缓缓地走来,穿过米兰的维托里奥·埃马努埃莱二世画廊。他走得缓慢,兴致不高,心不在焉如梦游人一般望向灯火通明的商店橱窗,并不去想那些在里佐利出版社大厅里等待聆听他声音的人。也许,在内心深处,他担忧自己为这类活动投入太多,参加的频率也过高,因此才会在画廊高悬的玻璃穹顶以及被照亮的雕像底下徘徊许久,迟迟不前。一走进大厅,他就被琳琅的图书和如织的人潮晃花了眼,不禁焦虑起来。那一刻,他想着手边要是有一片海,一束花,或者一片丛林就好了。聂鲁达挨近他在意大利的代理人和翻译贝利尼教授,非常小声地请对方不要离自己太远。诗人放下大衣,沿着楼梯走下去,眼睛里风暴涌动,胡乱挥动着胳膊向人们致意。他的头几乎完全低下去,目光扫过几张脸,艰难地酝酿出一个微笑。作为星际静默与宇宙空间之友,新科诺贝尔文学奖得主巴勃罗·聂鲁达在这种氛围里勉强地自洽着。直到掌声停下来,介绍他的话也说完了,聂鲁达才恢复到稳重的平和状态,面部肌肉完全静止,抽丝剥茧地展开讲演,炽烈而引人入胜。他饱含深情地回忆起三位已经从意大利诗坛离场的伟大朋友——萨巴、卡西莫多和翁加雷蒂【在聂鲁达做演讲的1972年,这三位意大利诗人均已离世】,并对自己旅居意大利的这一年(1972年)做了一些回顾:“我来过意大利很多次,始终热切地爱慕着这片土地。有时顺遂,有时落魄。曾经乘兴而来,也在流亡途中到访。而此时此刻,我第一次感受到自己代表了一种群体性的欢欣……”

不一会儿,有人朗诵起《世界尽头》这部诗集中的一组诗,非常应景,尤其适合米兰的氛围,诗人本人则神游到别的半球,高难度地进入了挂在墙上的那些画中的梦境。时不时地,他也会朗读一首自己的作品,诗中的爱或愤怒在廊柱之间拥挤的人群里回荡。最后,他在雪茄与人海的云雾缭绕中签完了上百本书,然后在妻子的示意下从舞台后面悄悄溜了出去,避开好奇的人群,不停地胡乱挥挥胳膊,终于走到街上,呼吸着画廊外的新鲜空气,把全世界都抛在原地。

四天之后,我与聂鲁达在他下榻的酒店大堂进行了如下对话,他就要动身前往巴黎,“脚已踩在马镫上”。在这篇访谈里,我尽量不加任何修饰地呈现诗人的话语,不干涉他的观点。我也几次停下来,指出他的一些主张和个性方面让我觉得有趣的地方。聂鲁达满怀激情地回答了大部分问题,其他的问题他没有回答,不过我们只要读得够明白,就能在他的诗句中找到答案。

我打算从他的名言——“政治是别人的执念,不是我的。我更热衷于诗歌与爱情”——开始,希望借此听到他本人对自己的作品及诗歌创作恢弘且完整的看法。我不知道我能否成功。

我们知道任何对诗歌现象的定义都难免片面。诗歌是无数阅读和生命经验的结果,与此同时,也是诗人本身具有的一些不可否认的天资的产物。不过还是希望您能谈谈诗歌对您来说意味着什么?您的诗学是什么?

一直以来,诗歌都是玄虚而令人困惑的现象。作家这个行当,尤其是诗人,在每个时代都遭受种种篡改,无论是被神化,还是被咒骂。我们有必要将诗歌写作从这种氛围中剥离出来,充分认识到它是一门学科,一份工作。人们耗尽卷帙浩繁的篇幅,本质目的是想在诗歌之现象的周围制造某种光晕或雾气。总的说来,“被诅咒的诗人”这一概念与此脱不了干系。上流社会对于“被诅咒的诗人”的产生兴致盎然,诗人将自己的创作置于生命的神秘与个人的灭顶之灾当中,因而自动(或出于不成文的规矩)与他们所属时代的社会生活隔绝开来。总有人心存执念,认为诗歌是一种宗教,一种神秘现象。其实,诗歌就是纸和墨,外加一个工作中的人(几乎是每天都在工作),工作的内容是尽可能地感知记忆、痴迷以及物品的手感。

显然,在诗人这个行当里,每个人的气质都独一无二。一个偏爱户外生活的人,会写出更亲近自然的诗歌。一个在书本的环抱下写作的人,会更喜欢从书中(以及他自己的个性中)汲取拓展诗歌的素材。

您这些主张是否指向这些年来所谓的“社会诗歌”?

我不是在说社会诗歌。我讨厌社会诗歌。我认为很少有写得出色的社会诗歌、公民诗歌或者政治诗歌。现在,我无法接受的是,一个诗人不写所谓的“社会诗歌”就要受到歧视。这是在用阶级争论定义诗歌的类型。诗人是服务于诗歌丰富性的工匠,政治——正如我在《绿马》【《绿马》是聂鲁达在20世纪30年代在西班牙生活期间主编过的一本诗歌杂志,1935年10月到1936年2月间,共出版过4期。阿尔维蒂、加西亚·洛尔卡、塞尔努达、埃尔南德斯等西班牙“27年一代”的诗人都曾为这本杂志供稿】序言中所说——不可能被排除在外,但也不能成为诗人永久的工作或偏好。我并没有特别的偏爱,也不愿认同极端的立场——比如“是”与“非”,对社会诗歌与非社会诗歌、主观诗歌与客观诗歌的态度。一切都出自个体的感受。如今,很多政治诗歌的坏品味——明显的坏品味——都是写诗的人的错,而不是因为这类诗歌的数量太多。这是两回事。许多写社会诗歌的人品味极差,等于是把自己对走这条路的热情作为创作理由,认为这样的选择有助于发动群众。总而言之,这可能是暂时性的错误,因为,其实所有受社会情感引导的诗歌,无论好坏,都会产生影响,并且影响范围会越来越大,而所有疏离的、孤独的主观诗歌也同样会产生影响,哪怕只是对一两个人的影响。我们不会在这二者之间进行选择。那么,诗歌的本质,具有方向意义的本质是什么?很简单,我们只应该在文学这个行当最古老、最重要的那些原则中去寻找。如果对事物没有真切深刻的感受,就没必要尝试写诗。想一想诗歌志业的全部使命,这一点显而易见。政治上不成熟的诗歌和抒情上不成熟的诗歌一样糟糕。也就是说,如果青年诗人没有被特定的情境深深吸引和感动,就不要写作,不要出于义务,肤浅地参与写作。否则,这样写出来的东西自己也会觉得写得很糟,也会后悔的。

左为《世界尽头》,右为《绿马》杂志

聂鲁达本人经常成为极端主义和分类主义的受害者,最后总是诗人(这才是真正重要的部分)遭灾。不过,无论读者从其他地方知道了什么,聂鲁达的个性首先是展现在他的作品里,前后一致,意味深长。正如他在别的场合说过的,他不是什么严谨的人。

我绝对反对给任何产品贴标签。我爱的是产品而不是标签。在我们短暂的历史中,已经有太多的标签。我不相信任何的诗歌体制或诗歌组织,也不相信任何诗歌流派:象征主义,现实主义,超现实主义……什么是本质?本质其实就是去写我们自己生活中时刻都能真实验证的东西。

进入下一部分的对话之前,我们不妨简单以他自己的陈述为证回顾一下聂鲁达生命中的一些片段,或许更易理解眼前的场景。巴勃罗·聂鲁达的本名是里卡多·埃莱塞尔·内夫塔利·雷耶斯·伊·巴索阿尔托。(“有一天,我在杂志上读到一个故事,署名扬·聂鲁达。我本来要寄作品去参加一个诗歌比赛。从那时起我就决定自称巴勃罗·聂鲁达。”)六十七年前,他出生在智利最南端的小镇特木科,来自德国、英国和挪威的移民在那里建起了第一批房子。特木科是一个被田野和森林环绕的小村庄,不乏印第安人的身影。(“印第安人住在周围的小屋里,他们来卖他们的产品——羊毛和鸡蛋,到了晚上,他们就回家了:男人骑马,女人步行。”)聂鲁达的童年正是徜徉于田野之中,但他并没有留意到大自然的壮丽。后来他进入圣地亚哥大学,在那里他更关心政治和法国诗人普鲁多姆、凡尔纳,对学习则不怎么上心。(“我父亲是个了不起的人,但他不看好诗人。我甚至烧了书和画作。”)说到他的教育历程,他的阅读,不可避免地要涉及西班牙作家的话题,确切地说,就是我们文学中的那些经典。

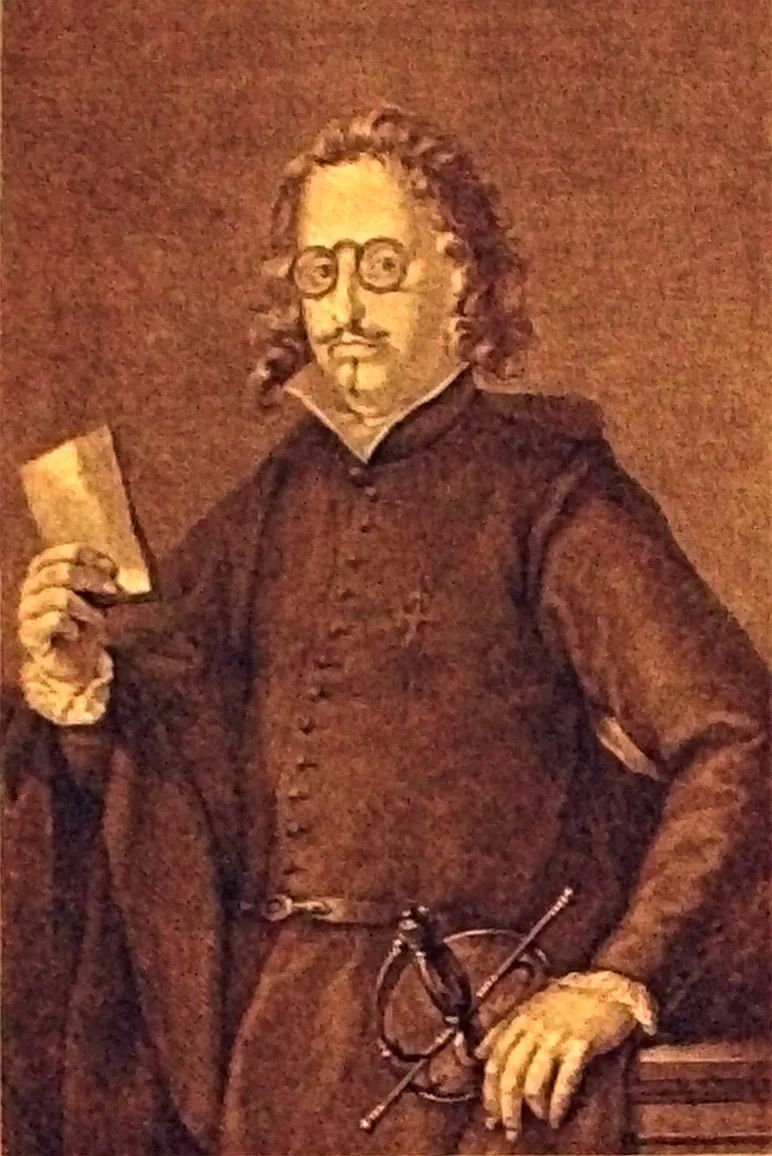

我与西班牙经典文学的相遇非常有趣。我不知道你们西班牙人会不会有同样的经历。我在智利读所谓的“人文学科”的时候,老师乃至整个教学体系都用一种极为教条和枯燥的方式为我们讲授文学经典。后来,等我们自己阅读那些经典作品的时候,才感受到目眩神迷。你知道我偏爱克维多【弗朗西斯科·德·克维多(1580—1645),西班牙黄金世纪伟大诗人,他的诗歌主张与下文提到的贡戈拉所提倡的风格恰好相反】。我认为克维多是“反贡戈拉”【路易斯·德·贡戈拉(1561—1627),西班牙黄金世纪伟大诗人】的,但他又不得不对贡戈拉建造的如米兰大教堂一般宏伟的瑰宝表示极大的尊重,对吧?克维多等同于庄严,也代表着思想上非同一般的形而上学的深度,可惜人们总把他当作庸俗的嘲讽者。

左为弗朗西斯科·德·克维多,右为路易斯·德·贡戈拉

其他艺术形式对你有什么影响?

我一直认为,绘画与诗歌的关系非常密切,在我看来,要比和音乐或雕塑的关系更重要。尤其是自印象派以来,绘画与诗歌并肩发展。在印象派之前也是如此,毕竟西班牙能发现像格列柯【埃尔·格列柯(1541—1614),中世纪西班牙的重要画家,虽然出生于希腊,大半创作生涯都在西班牙度过】这样的画家要归功于巴罗哈【皮奥·巴罗哈(1872—1956),西班牙“98年一代”重要作家,以新闻写作和小说创作为主】时代的作家。

如果引用您的一句诗,“大地的音乐”怎么样?

我一直对伟大的音乐找不到感觉,因为我不懂,因为无知,因为对音乐缺乏敏感,因为从小就没人教我去热爱它。我的家乡远在智利南端,没人可以指点我。那个环境里有少数热爱音乐的人,但都离我很远。

智利人特有的那种对航海的衷情(而非对外交事业的正常关注)使得聂鲁达决定前往缅甸担任领事一职。那是一九二七年。他途经的巴黎在那个时代堪比奥林匹斯山。聂鲁达在轮船三等舱里经历漫长的颠簸抵达终点。(“在仰光那个‘洞穴’里,我要等上四个月,才有人来领事馆出示一份商业合同。当时既没有缅甸人想去智利,也没有智利人想来缅甸。”)几年后,巴勃罗·聂鲁达出现在西班牙,度过了一段对他而言具有决定性意义的时光。在与我的对话中,他希望明确自己对西班牙的一些看法。

关于西班牙,关于西班牙的人民,关于西班牙这片土地,我能说什么呢?西班牙是我生命中非常重要的一部分,是我的个人历史中格外沉重、深刻和决定性的一部分。在我遭受的诸多指责中(我已经习惯了指责,而且我的脸皮相当厚),我最无法接受的就是被斥为“反西班牙者”。这是个令人遗憾的误解。我对西班牙、对那里的人民和土地的感情是一回事,我对西班牙生活和历史上某些层面的看法是另一回事。纵观西班牙的历史,和所有其他国家的历史一样,总有令人偏爱或者厌恶的地方。这一点,西班牙人自己也心知肚明。人类历史上,当然存在种种基于自然、个人或国家的歧视。但我对西班牙的依恋、理解和热爱对我来说是绝对不容置疑的。所以,我才会因为被人指责反西班牙而感到困扰。

旅居西班牙的那些年,我目睹了文化、文学和艺术的真正复兴。我留下了很多对朋友们的回忆。费德里科·加西亚·洛尔卡本身就是对那些年最美的表达。离开以后,我再也没有见过文森特·阿莱克桑德雷【文·阿莱克桑德雷(1898—1984),西班牙“27年一代”重要诗人,1977年诺贝尔文学奖得主】。他现在好吗?他是我为数不多的还活着的朋友了。后来,我还和阿尔维蒂【拉菲埃尔·阿尔维蒂(1902—1999),西班牙“27年一代”重要诗人、画家】一起在意大利这儿租过一套房子。

左为文·阿莱克桑德雷,右为拉菲埃尔·阿尔维蒂

土地的忠实,“大海的邀请”。在缅甸、马德里、巴黎或墨西哥,如果没有他成长于斯的大地空间,巴勃罗·聂鲁达是难以被理解的。聂鲁达诗歌的震中,是花岗岩的岩面,也是月亮,是不可思议的植物和罕见的“普尼塔基之花”【这是聂鲁达的一首诗的题目】;是语言,也是大海的鞭笞;是蜜蜂的沸腾,也是马匹的拼命奔腾;是地壳,带着汁液、鲜血和光芒,恰是这位诗人作品的震中。对他而言,大地空间并不是回应遥远记忆的模糊经验,而是看得见摸得着的事物,是歌的孕育者。而且,正如地壳,他的歌也会发生突变,其诞生和消亡有如大海飞溅的盐分,又被南部安第斯山脉的冰雪风暴打磨,以地窖里暴风雨的回声相应和,以印第安人的铜眼观看。聂鲁达的诗歌是爆发与腐朽之物的混合体:鲸鱼、海洋碎片、崇高的树木、面具、鸟类和五彩的河流。问题显而易见,呼之欲出,但最终还是要问出口。

您的空间使命感从何而来?

这是一个很美洲化的感受。我们生活在极为广袤的土地空间里,这对我们来说很重要。这不仅是南美洲诗歌的特点,在北美诗歌中也能看到。沃尔特·惠特曼这样的诗人,在十九世纪的欧洲是不可想象的。欧洲的“宫廷诗人”,哪怕像丁尼生那样伟大,还是被时间和空间所简化与限制。像马拉美这样的诗人,尽管他很伟大,但也遭到了极大的压缩,要在一个几平方米的空间里拓展他的视野和独有的深度。而惠特曼这样的诗人是属于草原的。作为诗人,我的祖国带给我的空间感受广阔无边,毕竟它拥有世界上最长的海岸线。

在这种“宇宙—空间”主题的脉络中,您写出了一些格外出众的作品,比如《马丘比丘之巅》。

马丘比丘非常惊人,要是你见过,就不会忘记。见过它的人都有同样的感觉。真的很神奇。也正因为如此神奇,以前从来没有人写过它,于是我以一种完全无知的方式来抵达并理解这个地方,我认为必须歌唱出它的神奇。在美洲,这样的诗歌比比皆是。西班牙也有许多伟大的古迹,但它们自从被发现以后就已经被研究透了,马丘比丘则更加隐秘,也更加纯粹。

纵观您的作品,不仅主题各异,在韵律和形式资源上也十分多变。这是您刻意为之,还是源自您作为诗人品味和经验的自然结果?

我空下来的时候也想过这一点,我的语言形式似乎与我自身的机体,与我每个季节乃至每一天的心情,甚至与我自己的呼吸都有很大关系。诗的形式与气息尤为相关,也呼应着诗人所处的环境、气氛等等一切。尽管万物都有原始和自然的特性,但是很多时候,我都想从一种形式猛烈地转变到另一种形式,我想我做到了。有时我向着虚空纵身一跃的时候并不知道自己要去哪里,这样的跳跃总是向我传达一种全新的青春、活力与壮丽。在我看来,随时准备好对形式进行根本性的改变,这是一种明智的安排。不过,对诗人而言,同样也是危险的。

那么,再来谈谈诗歌中所谓的“内容”吧。您的一些作品日久弥新,这是为什么呢?具体说来,比如那本在手法上并没有太大野心却意义非凡的诗集:《二十首情诗和一只绝望的歌》。

我也说不清楚这本书是怎么回事。对我来说也是一个惊喜。写的时候,我只想着自己当时的女朋友或者此前交往过的那些女朋友会读到它。除此之外,并没有想过什么伟大的事情。但您也看到了它后来的影响。有一次,一对法国夫妇来找我,说看了我的《二十首情诗》后结了婚,还学了西班牙语。他们的话让我非常感动。希望他们有朝一日能读到我今天这句话,要是他们还没离婚的话……

《二十首情诗和一首绝望的歌》

当下,人们开始谈论“无限发展的乌托邦”,这个被匆忙、污染和意识形态混乱占据的社会似乎要通往自我毁灭,诗人能做什么?

哦,不要问这些,我不懂,我对这些东西一无所知……

也许最好不要回答这类问题,也许最好闭上眼睛,但是在内心深处,恐惧,溺亡,这个“预备优雅死去的黑色世纪”的尾声,统统都在。聂鲁达没有回答我的问题,但是我们在他的书中——尤其是带到米兰发布的这本诗集《世界末日》——已经可以找到足够多的答案。

对于本世纪的匆忙与污染,诗人谴责道:“在手套和橱柜之间/还有另一场宴会已备好:/宇宙的自杀。”

这是一个教会我们“以幸存者的身份去死”的世纪,在这个世纪里,“有人在花里下毒/放射性的春天/导致土崩瓦解/干枯的果实,腐烂的面包”。

获得诺贝尔文学奖和担任驻法国大使会在某种程度上制约您的诗歌创作吗?

文学奖一直受到作家们的关注。这种关注是由希望和失望组成。不管怎样,我认为诺贝尔文学奖是把尊严授予文学,而非颁给个人。就个人而言,我感到非常高兴。这个奖项的颁发其实已经成为一个事件,就像其他事件一样,构成了我们的生活。至于我的大使职务,我想说,我一生中担任过很多职务,从事过很多工作。这只是又多了一样,我深信这份工作可以让我帮助我的国家和政府。如果这个政府不是人民的,我就不会接受这个职位,因为这个工作本身是相当累人的,占用很多时间。关心祖国是一个人的基本义务。【1969年,聂鲁达曾被提名为总统候选人,后退出竞选,支持同为左翼的智利社会党候选人萨尔瓦多·阿连德。1970年,阿连德当选智利总统后,委派聂鲁达驻任巴黎。在本篇对话发生后一年,1973年9月11日,皮诺切特率领军队推翻了民选政府,建立独裁政权,阿连德在政变当日死于总统府前,仅十余天后,9月23日,聂鲁达在智利首都圣地亚哥一家诊所去世,死因至今仍有争议。听闻聂鲁达的死讯,加西亚·马尔克斯写道:“他离去时一定满怀失望,智利的社会主义道路是他一生的理想。”】

对话就这样结束了。诗人手中拿着他从房间里带来的最后几本书和几枝玫瑰。也许这些玫瑰的出现,是对此前那些问题最好的回答。毕竟聂鲁达对访谈这件事本身也不是完全支持:“提到的事情总是大同小异。”

他坐在轿车里,扬起手,说了一句“智利见!”。只是,他会发现自己独自一个人,除了月亮,没有别的见证,他还要研习许多沉默之物,成为光的老师,守望空间,并且,给“一个守卫秋天的/钢铁卫士的枪上膛”。

Neruda,1904—1973)是1971年诺贝尔文学奖得主,智利诗歌的集大成者。安东尼奥·科利纳斯(Antonio

Colinas,1946—)是西班牙当代最具代表性的诗人之一,西班牙国家诗歌奖得主,也是莱奥帕尔迪和夸西莫多的西语译者,曾获意大利政府颁发的国家翻译奖。1972年,科利纳斯在意大利米兰城见到68岁的聂鲁达,与这位智利大诗人进行了一场后辈与前辈之间的对话。告别时,聂鲁达为了回房间拿几枝玫瑰花送给科利纳斯的夫人差点儿误了飞机。他们最后的告别语是“智利见!”,不曾想,一年后,聂鲁达与世长辞。多年后,科利纳斯将当日的对话写成文章,作为附录收在自己的文学评论集《诗歌语词的首要含义》(El

sentido primero de la palabra poética, FCE出版社,1989年)中。

原载于《世界文学》2021年第4期,责任编辑:汪天艾。

点击上图,订阅全年《世界文学》

点击上图,订阅单期《世界文学》

添加《世界文学》小助手

获邀进入《世界文学》分享会3群