读者来稿 | 余纨:历史伤痛的游戏显影——读《玩<潜龙谍影V:幻痛>》

![]() 爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

在这场精神治疗中,“本我”和“超我”也在激烈地交战。但就像主人公拼尽全力也不能救出父亲与叔叔一样,避难所终归是虚假的,在主人公用柜子堵住门口、也封闭了自我心灵的同时,门也始终在被沉重的现实所撞击。作为精神寄托的游戏本身并不能解决主人公的现实困境,关键在于,主人公在“游戏存档”之后如何面对自己的现实生活。

历史伤痛的游戏显影

读《玩<潜龙谍影V:幻痛>》

余纨

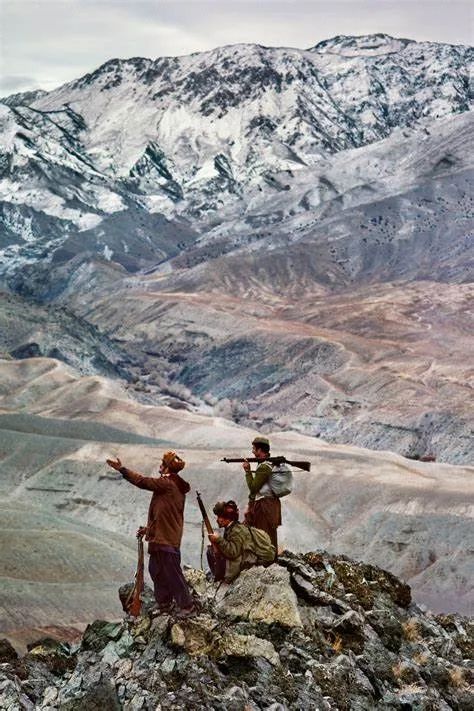

日本知名游戏制作人小岛秀夫的代表作品《潜龙谍影》系列(玩家们更熟悉的名字可能是《合金装备》),作为一部足以在游戏史上留名的潜行、谍报类游戏,以其电影化的叙事技巧与极有深度的剧情设计吸引了大批拥趸。《潜龙谍影》的忠实粉丝或许会被这篇小说的标题——《玩<潜龙谍影V:幻痛>》(载于《世界文学》2024年第2期)所吸引,但随着阅读的深入,读者会发现小说与游戏的主线剧情并没有直接关联,尽管标题看起来像是一篇游戏测评,但小说作者却意在以这部背景设定在八十年代阿富汗战争的游戏为媒介,触及当下美国阿富汗裔群体的生存状态。

小说主人公佐亚是这样一位二代移民:上世纪八十年代,他的父亲因为战争和饥荒从阿富汗逃往美国,但并没有过上美式中产的生活,反而因为战争期间留下的病根与长年的劳作而病骨支离。佐亚在快餐连锁店打工贴补家用,平常则沉迷于电子游戏与地下说唱,他的房间脏乱而恶臭难闻,他的堂兄甚至想把他发展为吸毒的“烟友”。在一番节衣缩食、精打细算之后,他终于买下了期待已久的《潜龙谍影V:幻痛》,并将自己关在屋子里开始游戏。小说的核心展开,正围绕着主人公身为阿富汗裔的历史伤痛与这部游戏的背景设定——苏阿战争的巧妙遇合:在《潜龙谍影V:幻痛》这部游戏的“开放世界”中,主人公操纵着角色前往了父母的家乡,他惊讶地发现游戏中的阿富汗与自己的童年记忆相重合,甚至在游戏中遇到了年轻健康的父亲与尚未被杀害的叔叔。他想将父亲与叔叔带回自己安全的“母基地”,因此全情投入游戏之中,却对现实中房门外家人的呼唤充耳不闻。

如果以美式中产的生活对照,主人公佐亚无疑是少数族裔青少年堕落、沉沦的典型代表,而以这样的观点来看,主人公在游戏中拯救亲人,却毫不在乎现实中的家人,这既是一种巨大的反讽,更是电子游戏让青少年沉迷甚至虚实莫辨的一个明证。但是,如果我们注意到小说作者自己的族裔身份的话,或许会对这种观点产生疑问:小说作者贾米勒·贾思·科查伊生于巴基斯坦的阿富汗难民营,后来和小说的主人公佐亚一样跟随家人移民美国。我们不用去指认小说中含有多少的“自传”性质,也能够发现作者在反抗这种对于少数族裔青少年的“污名化”理解——作者固然详尽地刻画了少数族裔青少年生活的恶劣环境,但他同时也在尝试更深入地理解他们的心灵危机,并在小说中将他们还原为一个个身处社会—历史之中、拥有丰富心灵感受力并努力生活的活生生的个体。而作者之所以在小说中使用较为独特的第二人称叙事,也可以理解为作者试图通过对话的效果与主人公乃至读者达成心灵层面的沟通。

通过小说中的种种细节,我们可以看到佐亚并非对家人毫不在意——他一直在努力打工补贴病骨支离的父亲,也愿意聆听父亲那些令人心烦意乱甚至骇人听闻的故事,从而分担父亲的历史伤痛。相比起自己的家人,佐亚更好地融入了美国社会,也在更大程度上与自己的族群传统隔绝:父亲放弃了用普什图语和他沟通,他也无法像父兄一样通过笃信宗教寻求精神寄托。但他也无法真正融入美国社会:或主动或被动,他会时时想起家乡的惨状——“喀布尔的孩子正糟践他们的身体,为白人商人和军阀建房哪”。相对于悲惨家乡的优越生活也让他产生了巨大的心理压力,甚至连自己最热爱的游戏都只能是“无用的爱好”。不同于父兄的“阴郁又坚强”,佐亚敏感又脆弱:父亲向他讲述的历史伤痛给他带来了巨大的心理压力,“这不公平,因为你是他的儿子,又不是心理咨询师”——作为聆听者,佐亚无法消解、反而被父亲“转嫁”了这份历史伤痛。佐亚看起来沉沦、堕落的生活源于他极大的精神痛苦,而这份个人的困扰与更宏观的社会—历史紧密相连。但在他的生活中,家人并不能提供情感支持,只有“母亲、父亲、祖母、兄弟姐妹跟你絮叨祈祷、《古兰经》、普什图语、波斯语、新工作、新班级、锻炼、篮球、慢跑、谈话、客人、家务、家庭作业求助、浴室求助、家庭时间、时间”。一系列压力使佐亚“急于逃避肉身存在的残酷本质”,就像他渴望《哈利·波特》中的海格来到家门口告诉他,他其实是个“泥巴种”,在这之后,“你的真实生活——不再被父亲的过去、伤痛、内疚、无望、审判和羞耻所重压的生活——才会开始”。实际上,电子游戏、地下说唱都是能够让佐亚暂时脱离现实生活的压力、获得心灵慰藉的庇护所。因此,我们才能理解这部贯穿佐亚童年的《潜龙谍影》对于他而言意味着什么:“它是《潜龙谍影》,是小岛秀夫,是这个系列游戏的完结篇,该游戏基本上就是你童年的一部分,当你听到《最好的尚未到来》中的爱尔兰盖尔语合唱时,会忍不住对着键盘轻声哭泣。”所以他才会“节衣缩食、精打细算(地上有一角钱也会捡起来的那种)”地攒钱订购这款游戏。他从游戏中获得的感动与慰藉,并不少于一部“典雅”的小说带给一位中产阶级青少年的情感安慰。《潜龙谍影》的爱好者们一定懂得这种感受:在游戏通关后听到那首“The Best Is Yet To Come”,他们也会被悠扬深沉的吟唱所久久震撼,甚至像佐亚一样流下热泪。这部伟大的游戏无疑具有通向更广大的世界与更深远的历史伤痛的能量:“整个村庄被枪口喷出一百次的火光照亮了,每一次开火都是更大的战役、战争和全球冲突的缩影,仿佛有一根无形的线把那些将在睡梦中安静死去的亲爱的人串在一起。”

《幻痛》是《潜龙谍影》系列第一部“开放世界”游戏,而所谓“开放世界”,即游戏设计者在主线剧情外,在广阔的游戏地图中安排了大量的支线剧情留待玩家触发,就像一位游戏玩家所言,这意味着游戏设计者小岛秀夫不仅仅是通过游戏“讲故事”,更是将广阔的舞台交给玩家来自我演绎。正是《幻痛》的这种“开放世界”属性与游戏对阿富汗战争等历史信息的精心参考,使游戏能够与主人公佐亚的情感记忆相连通,进而将主人公的内心伤痛进行“显影”。虽然小说中特意强调佐亚疯狂投入这部游戏并非出于浅薄的爱国主义或民族主义,但在《使命召唤》《战地风云》《细胞分裂》这些游戏中射杀阿富汗士兵带给佐亚的自我厌恶感并未真正消失,而能够手刃伤害父亲、杀害叔叔的仇敌,甚至去拯救家人的《幻痛》,无疑是佐亚情感释放的重要通道。玩游戏的过程实际上也变成了一次精神治疗:佐亚在玩游戏时反复感受到游戏中的场景与自己的童年记忆高度相似,当看到“金色的田野、苹果园和迷宫似的黏土建的大院”时,也意味着深藏于他潜意识中的伤痛根源渐渐浮出水面。他穿越到“父亲被苏军摧残、他弟弟被杀害之前”试图拯救家人,也是希望改变现实中“被父亲的过去、伤痛、内疚、无望、审判和羞耻所重压的生活”。游戏最后界面的黑暗,实则指向了主人公“黑暗的心”——“面前的电视屏幕上都能看到你自己的影子,仿佛屏幕画面中的人物在你体内穿行,钻入了你的肉体”,主人公操纵的游戏角色,既是他内心中历史伤痛的化身,也携带着某种自我疗愈的潜能。在游戏中,他能对自己的父亲付出所有的温柔:“他倒下时,你将他抱在怀里,你父亲,当时和你现在的岁数一样大,在黑暗中,在那即将被这场战争夺走的大院屋顶上,你环抱着他,他的身体依然强健,他的心还没有破碎,你轻轻地把他放在黏土屋顶上,这样天空就不会吞没他。”

但是,游戏中的家人作为一种情感的投射,只是主人公的记忆显影,并不能提供真实的情感慰藉。我们可以将主人公沉迷游戏而拒绝与家人交流的行径理解为他对于沉重现实生活的抗拒。小说中所谓“但你口中的声音不是你的,而是一个遥远的男人在模仿你的声音”,不仅指向了遥远时空中的游戏角色,更指向了主人公终于得以释放的“本我”;而哥哥们呼唤主人公走出房间时那一系列紧迫的问句:“你在做什么,为什么不出来,为什么还长不大,为什么偏要让母亲和你明知道一有压力就会犯严重偏头痛的父亲担心”,同样是主人公的“超我”在自我拷问。在这场精神治疗中,“本我”和“超我”也在激烈地交战。但就像主人公拼尽全力也不能救出父亲与叔叔一样,避难所终归是虚假的,在主人公用柜子堵住门口、也封闭了自我心灵的同时,门也始终在被沉重的现实所撞击。作为精神寄托的游戏本身并不能解决主人公的现实困境,关键在于,主人公在“游戏存档”之后如何面对自己的现实生活。游戏唤醒的童年记忆至少为主人公提供了一个与家人谋求心灵和解与情感相通的契机:

“佐亚?”他轻柔地叫你,当你还小的时候,当你们还在卢格尔的时候,当你感染了流感的时候,当吃药打针和家庭偏方都不生效的时候,当无能为力只能等着疼痛消退的时候,他都会这样叫你,你父亲曾经在那儿,也许就在那片果园里,也许在阳台上,他把你抱在腿上,用手指捋你的头发,叫着你的名字,就像现在这样叫你,仿佛在问你问题似的。

父亲的形象终于不是“双脚陷在泥土里,弯腰驼背,徒手拔草”的辛劳或是“父亲用手捋头发时”伴随着头屑脱落的极度身心痛苦——有关父亲的记忆终于能为主人公提供慰藉与疗愈。当读者读到小说最后的那句“游戏存档”时也能够意识到,“有待挽救”(To be saved)的不仅仅是游戏,更是主人公的家人、主人公自己,以及他走出门后将要面对的现实生活。