第一读者 | 玛•孔戴【瓜德罗普】:奇葩,是那些不喜欢自己之所是,而试图成为自己之所不是的人……

![]() 爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

悲喜之心(两篇)

玛丽斯·孔戴作 何润哲译

全家福

如果有人问我父母对第二次世界大战的看法,他们一定会不假思索地回答说,那是一生中最黑暗的时期。不是因为法国被一分为二,不是因为六百万犹太人惨死在德朗西和奥斯维辛集中营,也不是因为那些仍未完全付出代价的反人类罪行,而是因为在那漫长的七年里,他们不能做心目中最重要的事情——去法国旅行。我父亲曾是公务员,母亲也是职业人士,享有定期带子女去“宗主国”度假的福利。他们从来没有把法国看作是殖民统治势力的所在地。在他们眼里,法国就是祖国,巴黎就是光之城,这些都能为他们的人生增添光辉。我母亲向我们灌输了不少对圣殿市场【位于巴黎第三区的一个室内市场,兴建于1863年。圣殿市场的所在地原是圣殿骑士团的总部圣殿塔,法国大革命期间曾用来关押王室成员】和圣皮埃尔布料市场的想象,更不用说圣礼拜堂和凡尔赛宫了。我父亲则偏爱卢浮宫和鸣蝉舞厅——他年轻时常去那儿活动筋骨。因此,一九四六年刚过一半,他们便欣然登上了驶往勒阿弗尔港口的客轮,那是回领养国之路的第一站。

我是最小的女儿。我的出生经历是家族里流传的神话。当时父亲已经六十三岁,母亲刚过四十三岁。她发现自己没按时来例假时,以为是更年期的预兆,便赶忙去找她的妇科医生——已经为她接生过七次的梅拉斯大夫——检查结果出来后,他爆发出一阵大笑。

“我真是羞死了,”母亲对她的女朋友们说,“头几个月刚怀上的时候,我像个年轻小媳妇似的,还想把肚子藏起来。”

每次说完这些话,她都要将我满头满脸亲个遍。还补充说,她的“克拉斯阿博由”【克里奥尔语kras

à boyo(“克拉斯阿博由”)是法语crasse

à

boyaux的转写,指在父母年纪很大时出生的家中最小的孩子】已经变成她年老时的小拐杖了。但每次听到这个故事,我都会感到同样的悲伤:他们本没打算要我这个孩子。

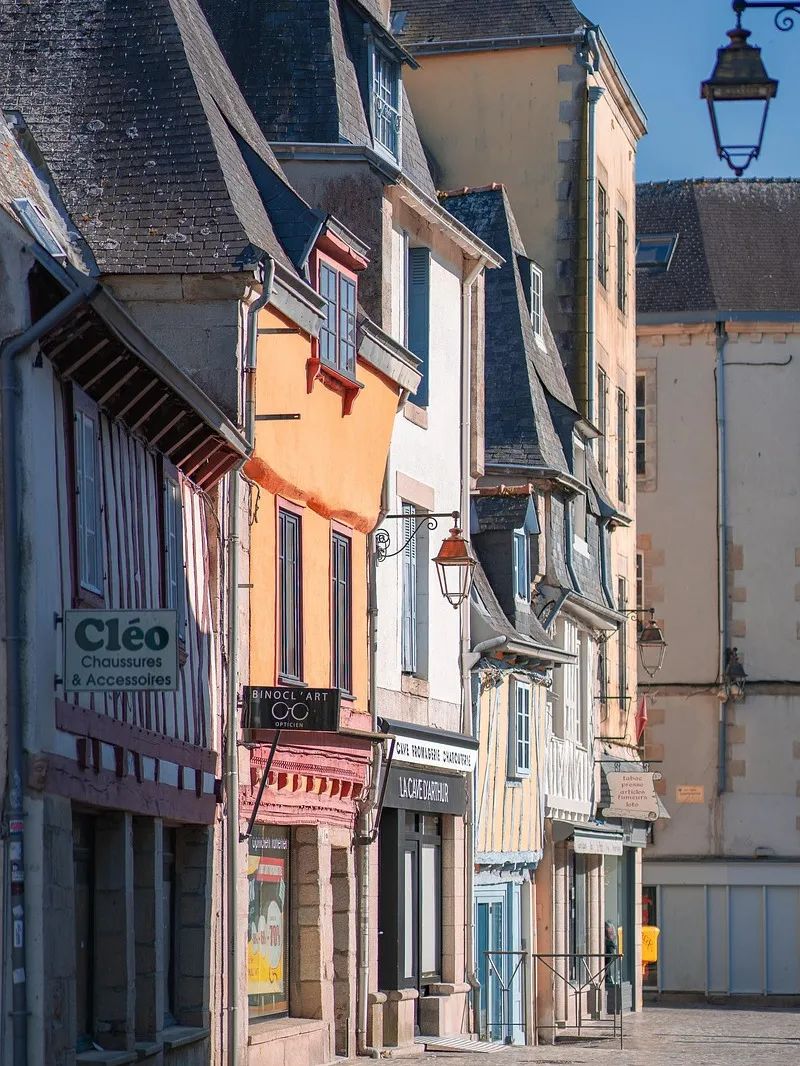

直到今天,我仍清楚地记得那幅奇景:战后阴沉的巴黎,我们一家人坐在拉丁区的街边露天座上。父亲是不再年轻的花花公子,保养得还不错,母亲浑身上下都是克里奥尔风格的奢华珠宝。他们的八个孩子也在旁边。我的姐姐们都垂着眼帘,打扮得格外隆重。我的哥哥们那时还都是大男孩,其中一个已经在读医科一年级了。还有我——一个被宠到没边的、早熟的小鬼头。咖啡馆的服务生稳稳地将盘子托在腰间,像蜂群一样四处盘旋。上薄荷汽水时,每个服务生都要夸一句:“你们的法语说得太好了!”

这样的赞扬,我的父母听到后眼皮眨也不眨,嘴角动也不动,只是点点头。一等服务生转过身去,他们就转向我们求证。

“可我们也是法国人,和他们一样。”父亲长叹道。

“比他们更像法国人呢。”母亲恶狠狠地补了一句,又接着解释说:我们受的教育更好,更懂礼仪。我们读过的书更多。他们很多人一辈子没有迈出过巴黎一步,我们却去过圣米歇尔山【圣米歇尔山位于法国北部,上面建有壮观的圣米歇尔教堂,是天主教第三大圣地。下文中的蓝色海岸位于法国南部地中海沿岸,巴斯克海岸位于法国西南部,二者均为法国风景名胜】、蓝色海岸和巴斯克海岸。

有一天,我决心找出答案。和以前一样,每当我一筹莫展时,第一个想到的总是我的哥哥亚历山大(他后来给自己改名叫桑德里诺,为了“听上去更像美国人”)。桑德里诺是班里的尖子生,口袋里总塞满了女同学们写给他的情书。他就像天上的太阳一样温暖着我。他是个好哥哥,对我有一种带着保护欲的温情。作为他的小妹妹,我并未因此得到安慰。一有足球赛开踢,或者蜂腰女郎走过,我就被他抛在脑后。父母的行为,他能理解多少?为什么他们要如此嫉妒那些明明就比不上自己的人呢?

当时,我们住在巴黎七区一栋公寓的底层,在一条僻静的小街上。在这里,不像在角城【皮尔特角城的简称】那样总被关在家里,我们可以想出门就出门,甚至可以去别的孩子家玩。这种自由让我震惊。后来我才明白,在法国,我的父母不用担心我们会跟着别人讲克里奥尔语,或者像角城的那些“小黑鬼”【“小黑鬼”指穷人】一样,养成对格沃卡【原文为克里奥尔语gwoka,指鼓】的兴趣。我还记得那一天,我们和楼上的金发小孩玩捉人游戏,还一起吃了干果零食,当时巴黎的食品短缺尚未结束。夜色渐沉,天空漏下几点星光。我们正准备回家时,我的一个姐姐从窗口探出头,喊道:“孩子们!爸爸妈妈说马上就来。”

为了回答我的问题,桑德里诺没有动,还靠在院子的大门上。他那还带着婴儿肥的快活脸蛋儿上,突然蒙上一层阴影,声音也变粗了:“别担心,不用管。爸爸妈妈是一对奇葩。”

奇葩?这个词是什么意思?我不敢多问。这不是我第一次听到桑德里诺拿父母开玩笑。母亲的床头上挂过一张《乌木》【一本很有影响力的非裔美国人杂志,1945年创刊】的剪报。照片里是一个美国黑人家庭,和我们家一样有八个孩子,孩子们不是医生,就是律师、工程师、建筑师。一句话,都是父母的骄傲。这张照片引发了桑德里诺最难听的嘲讽。当时他还不知道自己会在人生尚未开启时就匆匆死去。他发誓说将来要成为著名作家。他的小说已写了几页的开头,但他藏着掖着从没给我看过,倒是常给我念自己写的诗。我听得晕头转向,因为据他说,诗不是让人理解的。第二天晚上,我在床上翻来覆去整夜难眠,险些吵醒睡在我上铺的姐姐泰蕾兹。我真的很爱我的父母,但不喜欢他们花白的头发、前额的皱纹。我希望他们是两个年轻人。我的好朋友伊夫丽兹的妈妈陪她去做教理问答,被人当成是她姐姐。啊!我要是也有个这样的妈妈就好了!的确,当父亲用拉丁语给自己的讲话贴金时,我感到十分痛苦。后来我发现,那些句子都可以在《拉鲁斯插图小词典》里找到——“口说的话会飞走,写下的字能留存”“及时行乐”“家父”“机械降神”。【这些词句的原文均为拉丁语。】尤其让我感到难堪的是我母亲不顾炎热坚持要穿的丝袜——比她健康的肤色浅了两个色号。但我了解他们内心的温柔,也理解他们如此努力都是为了让我们走向他们心目中最美好的人生。

与此同时,我非常信任我的哥哥,绝不会质疑他的判断。他的表情和语气让我模糊地感到,“奇葩”这个神秘的词应当是形容某种见不得人的疾病,比如淋病,甚至有可能是致命的伤寒——前一年许多角城人就因伤寒而丧命。我努力拼凑种种线索,午夜时分,终于有了大致的结论。奇葩,是那些不喜欢自己之所是,而试图成为自己之所不是的人。凌晨两点,快要睡着的时候,我迷迷糊糊下定决心:以后一定不要成为一个奇葩。

结果,醒来之后,之前那个小女孩消失了。我整个人变了性子,从一个模范小朋友变成了一个爱回嘴、爱说理的姑娘。由于还不太清楚自己的目标所在,我只需质疑父母的一切提议。不管是去歌剧院听《阿依达》【世界著名歌剧作曲家威尔第于1871年为庆祝苏伊士运河通航而创作的歌剧】的号角、《拉克美》【由法国作曲家德利伯谱曲的三幕歌剧。的钟声】,还是去橘园欣赏《睡莲》【法国印象派画家莫奈创作于1907年的油画,收藏在巴黎的橘园美术馆】,甚至是一条裙子、一双拖鞋、扎头发的蝴蝶结,我都一概拒绝。我母亲不算是有耐心的人,从不吝惜她的巴掌。一天里能有二十次,她会大吼:“天啊!这个小孩的身体里到底发生了什么?”

法国之旅快结束时,我们在卢森堡公园拍了一张照片。哥哥姐姐们站成一排。父亲留着小胡子,穿着一件佩里斯【佩里斯原指法国第一帝国到第二帝国时期的一种军官制服外套】样式的翻毛皮大衣。母亲笑得露出了满口珍珠般的牙齿,一对杏眼在灰色毡帽下面眯了起来。她的双腿之间是我——骨瘦如柴,一副闷闷不乐的样子,一点也不好看。我将这副神情一直保持到青春期结束,直到命运——总是对不知感恩的小孩下手很重的命运——让我在二十岁上成了孤儿。

从那时起,我有足够的时间来理解“奇葩”这个词,也去思考桑德里诺究竟有没有道理。我的父母是奇葩吗?可以肯定的是,他们对自己的非洲出身毫无自豪之情。他们选择对其视而不见。是这样的!去了这么多次法国,我的父亲从来不会走学院路——那是《非洲存在》杂志从阿利翁·迪奥普【阿·迪奥普(1910—1980),塞内加尔政治家、出版家。1947年在巴黎创办《非洲存在》杂志,为讲法语的非洲知识分子提供了一个宣传泛非主义思想的舞台】脑海中脱胎成型的地方。和母亲一样,他深信只有西方文化值得存续,并对法国允许他们拥有这种文化而心怀感激。与此同时,他们俩也从来没有因为肤色而感到丝毫自卑。他们相信自己是最杰出、最聪明的黑人,是伟大黑人种族进步的铁证。

这就是所谓的“奇葩”吗?

我最好的朋友名叫伊夫丽兹。我在杜布沙吉小学上学前班时就认识她了。她很可爱,总是笑嘻嘻的,像一只蜻蜓,性情也很和顺。而我呢,按照大家的说法,有些疯疯癫癫。她的名字——由她父母的名字“伊夫”和“丽兹”组合而成——让我很羡慕。我一点也不喜欢自己的名字。这个名字取自两个英勇的女飞行员,她们在我出生前不久完成了某次空袭任务。这故事爸爸妈妈跟我讲了无数遍,可我还是不喜欢。每当我和伊夫丽兹手挽手走在胜利广场上时,总有一些人来问我们是不是双胞胎,他们对角城人之间错综复杂的关系知道得太少了。我们长得并不像,但有着一模一样的肤色——不是墨黑,也不发红——个子一样高,一样小小瘦瘦,两条细腿上都有着突出的膝盖骨,也经常穿着差不多的衣服。

丽兹是我母亲最好的朋友之一,尽管两人相差十岁。她们都有着让人艳羡的社会地位,都是教师,都嫁给了物质条件优越的男人。不过,我母亲一生依靠一位无可指摘的伴侣,而伊夫却是一个彻头彻尾的色鬼。丽兹一向留不住仆人,也留不住朋友——我母亲除外。伊夫弄大了每一个到家里来的乡下姑娘的肚子,这些姑娘都和他沾亲带故,是为了继续念书才被家里人送来的。事实上,只要两人一见面,母亲的时间就要用来听丽兹讲述她不幸婚姻里的悲惨遭遇,并给出相应的建议。母亲是不会拐弯抹角的,直接提议离婚并争取高额的赡养费。但丽兹充耳不闻,因为她还是深爱着她那个英俊的黑人,尽管他一直在走钢丝。

伊夫丽兹离开莱萨比姆到亚历山大-伊萨克路来住的时候,我心满意足。她家的房子紧挨着我家,几乎一样漂亮。蓝白相间的两层楼。阳台上摆着一盆盆三角梅。供电。供自来水。我总是以帮她温习功课为由溜到她家玩。她母亲沉浸在自己受挫的爱情里,不会时时盯着我们。她的父亲难得在家,偶尔遇见的时候,给人感觉是个乐天派,总是有说有笑,显然不像我父亲那样爱说教。最重要的是,她的三个兄弟可以随随便便就把短裤脱下来,向我展示他们的小鸡鸡。偶尔,他们甚至会愿意让我摸一摸。

早上,我们背着小书包,一起小跑着去新学校——小中学堂。她的兄弟们忙着逗引女孩子,没功夫管我们。我还记得奔跑的快乐,仿佛城市只属于我们小孩子。太阳像甘蔗酿出的烈酒一样翻着白沫。码头上,来自玛丽-加朗特岛【位于瓜德罗普东南部的岛屿】的帆船挤挤挨挨。商贩们肥大的屁股摊在地上,兜售菊芋和达尼柯特【原文为克里奥尔语dannikite,是当地的一种咸饼】,还有装在白铁杯子里的甘蔗汁。小中学堂在甘贝塔路上,刚刚建好。我们的父母急着把孩子送进来纯粹是出于虚荣。我并不喜欢这所学校。首先,在这里,我失去了身为教师之女的威望。其次,学校里的空间很局促。它设在一幢和我们家相差无几的布尔乔亚式老屋里,浴室和厨房都改造成了教室,迷你的操场只能用来乖乖地玩跳房子,没法撒野。

在学校,每一件事都在阻挠着我和伊夫丽兹的友谊。

没错,我们是在同一个班。没错,我们是并排坐,穿的衣服也常常差不多。然而,我依然轻轻松松,到哪里都拿第一,可伊夫丽兹却是倒数第一。如果不是因为她的父母,她是绝无可能跨进小中学堂的门槛的。伊夫丽兹朗读不行,课文总是读得结结巴巴。她要花好久才能想明白,神秘的二加二究竟是用来做什么的。她的听写作业能有五十个错,连一篇拉封丹的寓言都记不住。老师叫她在黑板上写字的时候,绝望的伊夫丽兹显得畏手畏脚。全班人看到她别扭的样子,哄堂大笑。她只在一门课上表现出色:音乐与乐理,因为上帝给了她一副夜莺般的好嗓子。教钢琴的女老师常常让她独唱《霍夫曼的故事》【法国作曲家雅克·奥芬巴赫(1819—1880)创作的一部经典轻歌剧】里的船歌。伊夫丽兹成绩不好的事一点没有影响到我们的关系,反而激起了我的保护欲。我就是她的巴亚尔骑士【巴亚尔领主皮埃尔·泰拉伊(1473—1524)是法国贵族与骑士,绰号“英勇无畏、无可挑剔的骑士”,通称巴亚尔骑士】。要想嘲笑她,得先把我放倒。

我不是小中学堂里唯一喜欢伊夫丽兹的人。因为她性格温和,我们的老师埃尔努维尔小姐格外喜爱她。相反,我不守规矩,又跟着桑德里诺不学好,不懂得尊重人——按照老师的话说,敢拿那些比我懂得多得多的人开玩笑。我是埃尔努维尔小姐的眼中钉,伊夫丽兹则是她的宠儿。她不止一次要女校长警告丽兹(两个人是朋友),让我和她女儿走得太近不是好事。这位女校长我也不喜欢。她又矮又胖,肤色很白,像白化病病人;说话时带着鼻音,显得很油腻,总把r发成w,在元音前插入一个y的音,发o的时候嘴巴张得很大;听写的时候,她会把un

point念成un

print。她是我母亲的对立面,或许也已经成为我心目中女性形象的对立面。

我当时以为自己和伊夫丽兹的关系是永恒的,根深蒂固,不可动摇。然而,这友谊却差点因为埃尔努维尔小姐的坏心眼儿而终结。

那年十二月,埃尔努维尔小姐本就不多的热情和想象力在年底更被消磨殆尽,她给我们布置了一个相当老套的作文主题:“描写你最好的朋友。”

我觉得这个作业很无聊,草草应付完之后,就忘了。过了几天,埃尔努维尔小姐给我们讲作业,第一句话就是:“玛丽斯,留校察看八小时。以此惩罚你作文里大量针对伊夫丽兹的恶毒攻击。”

恶毒攻击?她刚说完,就开始用沙哑的嗓音念我的作文:“伊夫丽兹不漂亮,也不聪明。”学生们哄堂大笑。眼角余光里,我瞟见伊夫丽兹被这直白的残忍刺伤,显得很可怜。埃尔努维尔小姐继续念了下去。这篇拙劣的作文接下去写的是天才少女和笨蛋女孩如何会结成好友。说实话,这件事本可以到此为止——同学们会窃笑,伊夫丽兹会生闷气,但她心肠太好,过不了多久就会消气。然而,埃尔努维尔小姐决定,要把我所谓的恶毒攻击上报给校长。校长大为震怒,马上通知了伊夫丽兹的母亲。伊夫丽兹的母亲又狠狠骂了我母亲一顿,说她没把我教好,说我把她女儿当作弱智的丑八怪。我以为我是谁,啊?真不愧是眼高于顶的家庭生出来的女儿。这一家子黑人都太把自己当回事!我母亲被这番话气得不轻,我父亲也一样,他把伊夫丽兹的父亲也气得发火了。简而言之,大人们加入群舞,将这次争吵的幼稚起因抛诸脑后。最后的结果是,我母亲禁止我再踏足伊夫丽兹家一步。

我只得服从,为此痛不欲生。孩子的友情就像爱情一样强烈。没有了伊夫丽兹,我感受到一种持续的痛苦,像牙疼一样钻心。我不再觉得困,也不再觉得饿,走路时,裙下的脚步虚浮。没什么能让我开心起来:圣诞节刚得的新玩具不行,桑德里诺的鬼脸不行,哪怕是文艺复兴剧院的日常演出也不行。那样痴迷电影的我,对秀兰·邓波儿【秀·邓波儿(1928—2014),美国电影演员。年幼时是美国知名童星】的电影完全失去了兴趣。我在脑海里给伊夫丽兹写了千百封信,想把事情解释清楚,向她道歉。然而,因为什么道歉呢?我为什么受责怪?因为说了真话吗?伊夫丽兹的确算不得美人。她母亲动不动就唉声叹气地提醒她这一点。在学校,伊夫丽兹确实什么都不行。所有人都知道。圣诞节假期漫长得好像没有尽头。小中学堂终于开学了。我和伊夫丽兹又在操场上相遇。她失去了欢乐的目光带着一丝怯意拂过我,嘴边也没有笑容。看到这些,我明白她受了和我同样的苦。我走近她,把手里的巧克力递给她,低声恳求:“你想要一半吗?”

她点点头,向我伸出了宽恕之手。到了班里,我们坐回往常的座位上。埃尔努维尔小姐没敢把我们分开。

我和伊夫丽兹的友谊穿越了青春期的阴影,又经受住了其他考验,直到今天。

END

玛丽斯·孔戴(Maryse

Condé,1934—2024),法属瓜德罗普小说家、评论家、剧作家、文学博士。1976年开始创作小说,出版各类体裁的作品三十余部,代表作有小说《塞古》(1984)和《薄如晨曦》(1986)等。在漫长的写作生涯中,孔戴获得过众多奖项——2018年诺贝尔文学奖的替代奖“新学院奖”、法兰西学士院大奖、卡拉贝文学奖等——被誉为加勒比海地区最杰出的作家之一。

孔戴后期的创作带有很强的自传色彩。《悲喜之心》(Le

coeur à rire et à

pleurer)——副标题为“我童年的真实故事”——是她的第一部自传作品。全书由17个独立的章节组成,展现作家成长过程中一个个难忘的片段,从中可以看出孔戴对身份和种族问题的深入体会和思考。我们选出《全家福》(Portrait

de famille)和《伊夫丽兹》(Yvelise)两章介绍给读者。《悲喜之心》由法国罗伯特·拉丰出版社于1999年出版。

点击上图,订阅全年《世界文学》

点击上图,订阅单期《世界文学》

添加《世界文学》小助手

获邀进入《世界文学》分享会3群