新鲜出炉|《世界文学》2025年第2期目录及内容摘要

![]() 爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

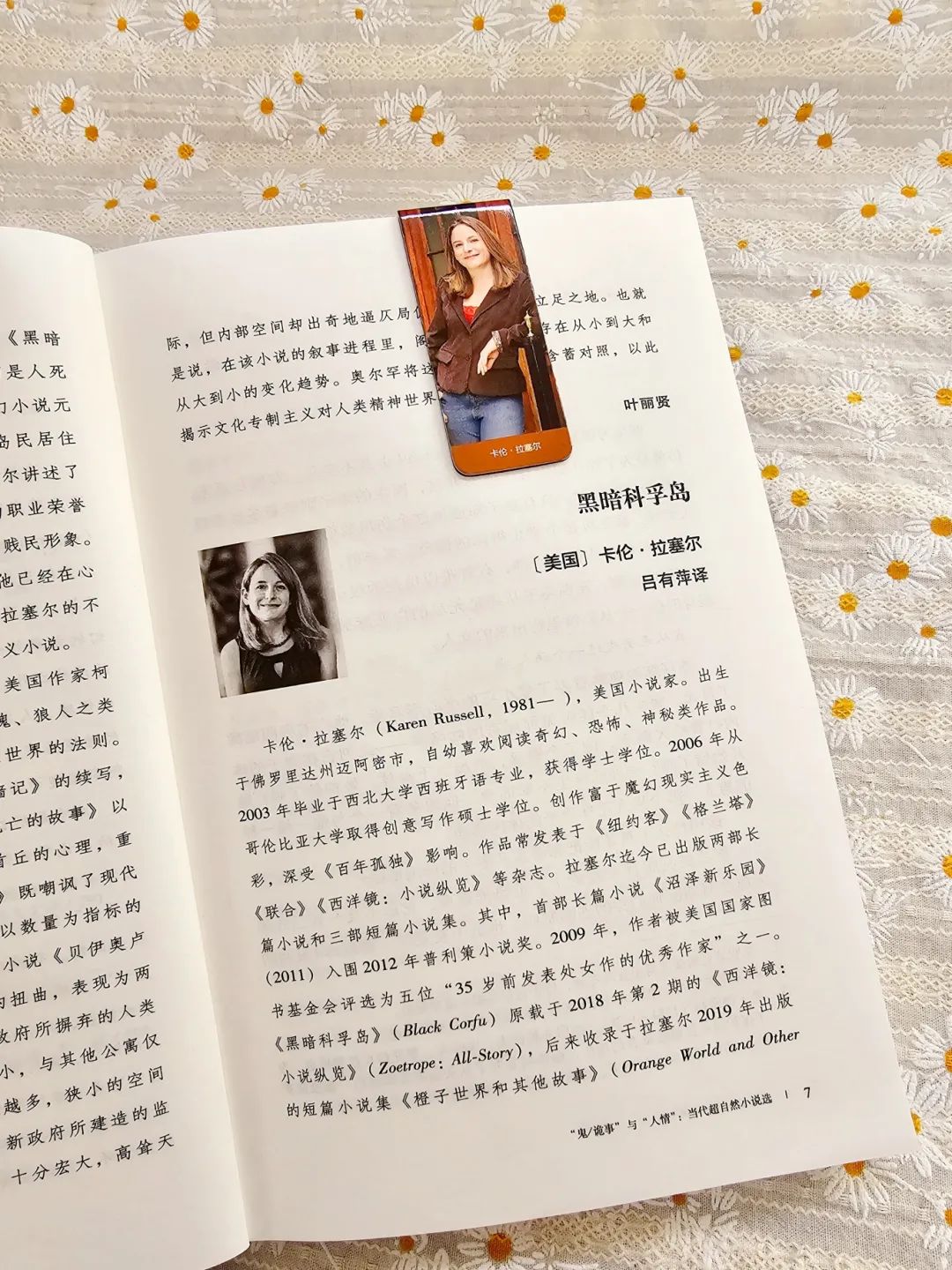

〔美国〕卡·拉塞尔作 吕有萍译 / 7

幽灵

〔俄罗斯〕尼·尼古拉耶夫作 胡学星译 / 41

初次见鬼

〔厄瓜多尔〕索·罗·帕佩作 刘浅若译 / 60

巴西游魂

〔日本〕津村记久子作 曾睿然译 / 71

查科

〔玻利维亚〕莉·科兰兹作 张礼骏译 / 87

在我家墙里(外二篇)

〔比利时〕贝·基里尼作 黄韫佳译 / 97

贝伊奥卢市政废物管理交响乐团

〔瑞典〕艾·马特森作 黄雅丽译 / 138

光与线

——韩江获奖演说

〔韩国〕韩江作 薛舟译 / 140

暴力与人之为人:和韩江的对话

〔美国〕克·李作 胡俊译 / 150

“人类不能像植物那样生活”

——韩江访谈

〔法国〕让-克·德·克雷申佐作 孙婷婷译 / 157

应对暴力:韩江作品中有意识的身体(评论)

〔法国〕郑恩珍作 孙婷婷译 / 162

极端暴力与身体的自毁(评论)

〔西班牙〕皮·伊·阿巴里西奥作 余晓慧译 / 172

他的眼睛,她的声音(评论)

〔美国〕安·莫林克作 黄雅丽译 / 181

国家暴力下的个体抗争

——从历史书写和历史意识看《不做告别》(评论)

董晨 / 188

暴力书写与创伤记忆

——韩江《不做告别》解读(评论)

韩晓 / 199

收集、拼装与身体化

——《不做告别》与韩江的集体记忆书写(评论)

张佳 / 212

韩江的文学世界及在中国的译介与传播(评论)

——《世界文学》编审、翻译家苏杭先生专访

李钰韬 苏杭 / 304

谈神论鬼、志怪述异之类的故事,不管重在渲染恐怖气氛,还是着意突显奇幻色彩,大体可以归入宽泛意义上的超自然小说(supernatural stories)范畴。本专题收录了多篇具有超自然设定或元素的当代短篇佳作。这些作品并非当代网络文学语境里可以与灵异、修真、玄幻等文类并列的类型小说,而是一种借助灵异诡幻的叙事外壳来透视世道人心、有着更明确现实指向和人文关怀的虚构之作。这些借“鬼事”或“诡事”来写“人情”(即个人的情感、人类的情状、人间的情势)的小说,将我们熟悉的日常经验掩盖在奇诞诡怪的叙事表象底下,邀请我们在阅读过程中不断穿越迎面而来的鬼魅或迷障,走入文本的现实主义内核。

本专题所选的多篇小说都有鬼出没、附身或作祟的情节设置。有的小说带领我们跟随主人公进入疑似鬼域的秘境,就在我们沿着作者铺设的叙事路径向前飞奔时,它突然一个急转身,让“我即是鬼”的灵光照彻主人公心间,并将批判的飞镖掷向了腐败的社会体制。有的小说将人物内心的怨念外化为鬼魂,以“酒店遇鬼记”为桥段向我们揭示了这一人生道理:仇怨意味着受他人摆布或操控,只会让人在追寻自由的道路上止步不前。有的小说借鬼魂附体、游历世界的虚构情节来展示人与人、人与地方之间可遇不可求的奇妙缘分。有的小说将民族间的历史冤仇具象化为附身的鬼魂,以一体双魂的结构来隐喻族群间那种陷入屠戮与复仇的死循环、只能在共同毁灭中寻求救赎的致命关系。

这里特别值得一提的是美国作家卡伦·拉塞尔的小说《黑暗科孚岛》。出现在作者笔下的灵异生物并非前述的鬼魂,而是人死后所化作的诡秘狼人。《黑暗科孚岛》其实是一篇借用奇幻小说元素来演绎种族歧视和阶级压迫主题的惊悚类寓言作品。本专题还收录了比利时作家贝尔纳·基里尼和美国作家柯南·奥尔罕的奇幻小说。这两位作家并没有引入鬼魂、狼人之类的超自然生物,而是用超现实主义手法来改造物理世界的法则。基里尼的《在我家墙里》是对法国经典小说《穿墙记》的续写,意在反讽21世纪人类生活的庸常性。《两则关于死亡的故事》以脑洞大开的方式让我们重新理解落叶归根、狐死首丘的心理,重新反思地球上人类个体对生命能量的争夺。《高度》既嘲讽了现代学院知识分子不接地气的生活,也隐射了学术界以数量为指标的内卷现象。与基里尼的多篇故事一样,奥尔罕的小说《贝伊奥卢市政废物管理交响乐团》里也出现了物理法则的扭曲,表现为两个不同空间的诡异变形。

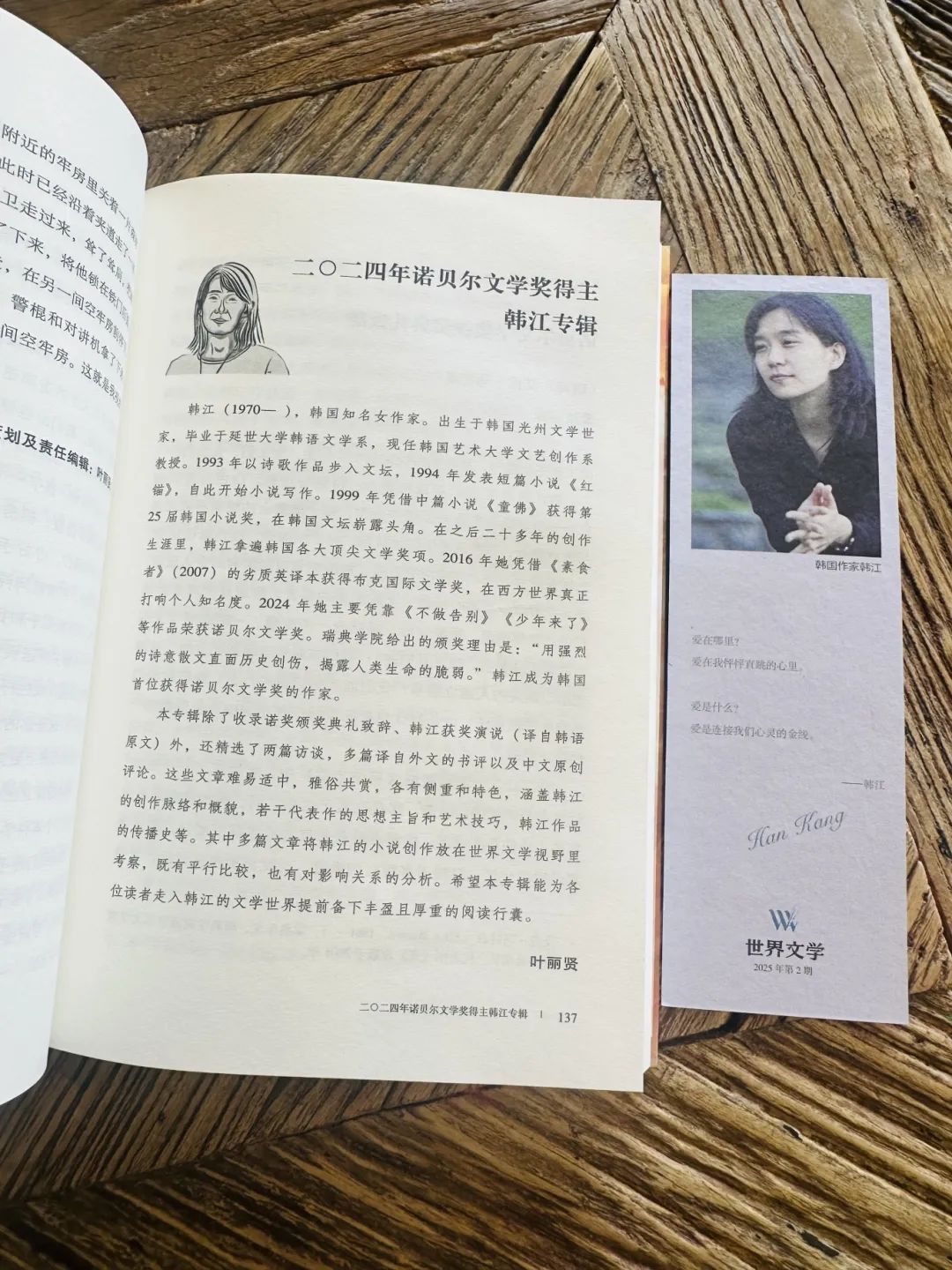

韩江(1970—),韩国知名女作家。出生于韩国光州文学世家,毕业于延世大学韩语文学系,现任韩国艺术大学文艺创作系教授。1993年以诗歌作品步入文坛,1994年发表短篇小说《红锚》,自此开始小说写作。1999年凭借中篇小说《童佛》获得第25届韩国小说奖,在韩国文坛崭露头角。在之后二十多年的创作生涯里,韩江拿遍韩国各大顶尖文学奖项。2016年她凭借《素食者》(2007)的劣质英译本获得布克国际文学奖,在西方世界真正打响个人知名度。2024年她主要凭靠《不做告别》《少年来了》等作品荣获诺贝尔文学奖。瑞典学院给出的颁奖理由是:“用强烈的诗意散文直面历史创伤,揭露人类生命的脆弱。”韩江成为韩国首位获得诺贝尔文学奖的作家。

本专辑除了收录诺奖颁奖典礼致辞、韩江获奖演说(译自韩语原文)外,还精选了两篇访谈,多篇译自外文的书评以及中文原创评论。这些文章难易适中,雅俗共赏,各有侧重和特色,涵盖韩江的创作脉络和概貌,若干代表作的思想主旨和艺术技巧,韩江作品的传播史等。其中多篇文章将韩江的小说创作放在世界文学视野里考察,既有平行比较,也有对影响关系的分析。希望本专辑能为各位读者走入韩江的文学世界提前备下丰盈且厚重的阅读行囊。

阿尔卡季·波德卡帕耶夫(1974— ),莫斯科语言大学葡萄牙语与英语翻译专业毕业。曾在纽约电影学院影视剧工作室高级培训班学习电影编剧及导演课程,后在俄罗斯从事记者、翻译等工作。短篇小说《脚本译者》发表于《各民族友谊》2019年第1期,写的是一名译制片翻译从入行到登上事业“巅峰”,继而跌入低谷,乃至毁掉往后人生的历程。小说文字简练幽默,情节荒唐可笑,带有浓重的反讽意味,触及现实及人性中的一些痛点,令人深思。

让-米歇尔·莫勒布瓦(1952— ),诗人、评论家、巴黎第十大学教授、法国文学评论杂志《新文刊》主编。莫勒布瓦1978年开始发表诗作,在上世纪80年代出版了《语言是脆弱的》《英式清晨》《脑海中的礼拜日下午》等一系列诗集,逐渐形成了一种幽婉的诗风,成为法国新一代抒情诗人的代表人物。迄今,莫勒布瓦已出版诗集、诗论、随笔集等作品近五十部,获得过多项文学大奖。

《红燕》(2016)是莫勒布瓦在法国水星出版社出版的一部随笔集,以短章的形式记录了作家在父母相继去世后对死亡、生命和写作的点滴感悟。整部作品的抒情性和画面感很强,散发出浓郁的诗意。我们在保持全书叙事主线的前提下,从中节选出46篇短章介绍给读者。

塔哈尔·本·杰伦(1945— ),法语世界重要作家和诗人,生于摩洛哥北部城市菲斯,1961年移居法国并开始用法语写作,迄今已出版作品近三十部,斩获龚古尔文学奖、国际IMPAC都柏林文学奖等多个重要文学奖项。

本·杰伦的诗集《时间之石与其他诗歌》由法国圆点出版社2007年出版。该诗集由《明与暗》《时间之石》《穆哈的归来》《菲斯:诗三十首》《关于詹姆斯·布朗画作的五首诗》等5部子集组成。每部子集的创作背景、诗体和长短不尽相同,但大都聚焦于作者的故国摩洛哥。通过富有异域特色的音乐性语言,本·杰伦书写了故国的阳光与空气、沙漠与老城、气味与乐音,揭示了时间流逝的无情、故乡的物是人非,探讨了流放、记忆、身份等问题。

2024年10月,李钰韬三次拜访苏杭先生,尝试用镜头与文字记录下这位年逾耄耋的学界前辈与《世界文学》相伴走过的三十余年风风雨雨。作为我国介绍外国文学的重要刊物,《世界文学》自1953年诞生至今,历经七十余载时光,见证了新中国外国文学翻译事业的萌生、发展、挫折与复兴。时间带来了丰厚的积淀,却也隐没了一段段往事,模糊了一张张面孔,而记忆成为我们回溯时间的唯一通路。在苏杭先生的讲述中,我们夕拾朝花,共同追忆他眼中的文坛往事与学界故交,领略老一辈编者、译家的学术风骨。