第一读者 | 柯•奥尔罕【美国】:贝伊奥卢市政废物管理交响乐团

![]() 爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

这些不可能罗列完的垃圾没日没夜地重压着房板房梁,直到有一天夜里,他正在热烈重温着从这堆破烂中找到亡妻的旧梦,房子的构架终于崩溃,从城里搜罗来的废品砸向二傻子塞利姆,虽然没有一击毙命,却也很快压死了他,而他在濒死的迷糊中还以为自己得到了救赎呢。

柯南·奥尔罕作 冯路佳译

二傻子塞利姆囤积一切——我在废品管理站上班的第一天,他们告诉了我这个故事。塞利姆失去了老婆,我猜,大家认为他迷上囤积,是为了填补所失的空缺。一开始,他只是从垃圾桶里捡些亡妻可能喜欢的东西——小耳环啦,茶具啦,猫头鹰小雕塑一类的。结果呢,塞利姆的房子都被他视若珍宝的破烂堆满了,一直堆到房椽那里。他把垃圾塞满架子,垒在地上,放进橱柜,垫到地板、沙发垫和床垫下,除了头顶的空间,全都满满登登。然后,他在房屋的构架里搭建了一套木制梁板组合,留出只离头顶两三英寸的空隙,好把垃圾也堆到横梁上面去。他从垃圾桶捡出的东西越来越多:破烂不堪的旧书、自行车零件、苹果核、橘子皮、坏了的打印机、砸烂的家具、皱巴巴的纸盒纸箱、成百成百磅的纸、笔、眼镜、蛋壳、水瓶、带窟窿眼儿的鞋、带尿渍的睡袋、过小的夹克、过大的夹克、床的龙骨、文件柜、马克杯、咖啡渣——这些不可能罗列完的垃圾没日没夜地重压着房板房梁,直到有一天夜里,他正在热烈重温着从这堆破烂中找到亡妻的旧梦,房子的构架终于崩溃,从城里搜罗来的废品砸向二傻子塞利姆,虽然没有一击毙命,却也很快压死了他,而他在濒死的迷糊中还以为自己得到了救赎呢。

故事讲完,垃圾工们哈哈大笑,然而,他们当中最年长的一位不带一丝戏谑、语露真心关切地对我说:“你面临的风险是双倍的,因为女人比男人更爱囤积。”

其他垃圾工也不再笑了,庄重地点点头。离我最近的那位说:“我们常常看轻了一个真理:发现别人垃圾的亮点其实并不难,哪怕只是因为那些东西总提醒我们,我们所继承的一切终将消亡。”

我先是微微一笑,继而哈哈大笑,其他人也一样,接着大家就解散去做各自的工作了。我找到了自己的任务:一辆卡车,由两个叫哈姆迪和穆罕默德的男人驾驶。我跳上驾驶舱。年长的哈姆迪开起车来,把我们带向日常工作路线,这时穆罕默德说,不要把其他人说的话当真。“相对于其他行业,我们捡垃圾的更喜欢编些传说和故事,谁知道是什么原因。但话又说回来,从垃圾里捡东西总归是不好的。一旦开始,就再没回头路。最终会落得个埋在垃圾堆里的下场。”

一天天过去,变成了一周,又变成了一个月,最后正巧变成了一年。穆罕默德和哈姆迪让我进入贝伊奥卢【贝伊奥卢是土耳其首都伊斯坦布尔的一个区,是当地最活跃的文娱中心】最窄的小巷并往前走,因为他们挺着圆圆的啤酒肚,挤不进两侧楼房之间;他们自嘲地笑着,肚皮抖动得更厉害了。他们给了我一辆细长的手推车来开路,并对我说:再见,我们在迷宫的尽头等你。

我沿着小巷往前走,因为我是最瘦的,但其实成为最瘦的垃圾工并不难,只要是个女人就可以。小推车的两侧总是刮蹭着墙砖、灰泥和石头——有时候我的肩膀也会刮蹭着墙,我担心或许总有一天,我会在小巷里开凿出一个法蒂玛【法蒂玛是主人公“我”的名字】形状的小隧道,更糟糕的是,小巷也许会把我磨成一个长方体。

我停在后门和装货区,那里的垃圾桶总是塞到满溢出来,但垃圾的实际容积只到全桶的一半,因为人们总是利用不好空间。我把桶里的东西倒入小推车,继续前进到下一个小站点,整个下午就这样不停地走啊走,直到从迷宫般的小巷另一头出来,满身都是泥巴和汗水,臭气熏天。然后,我就等着穆罕默德和哈姆迪——他们开卡车巡完自己的路线就会来接我。进了驾驶室,他们可不会把我挤在中间。不论谁坐在副驾驶座上,都会挪出地儿来,让我坐在摇下的车窗旁。

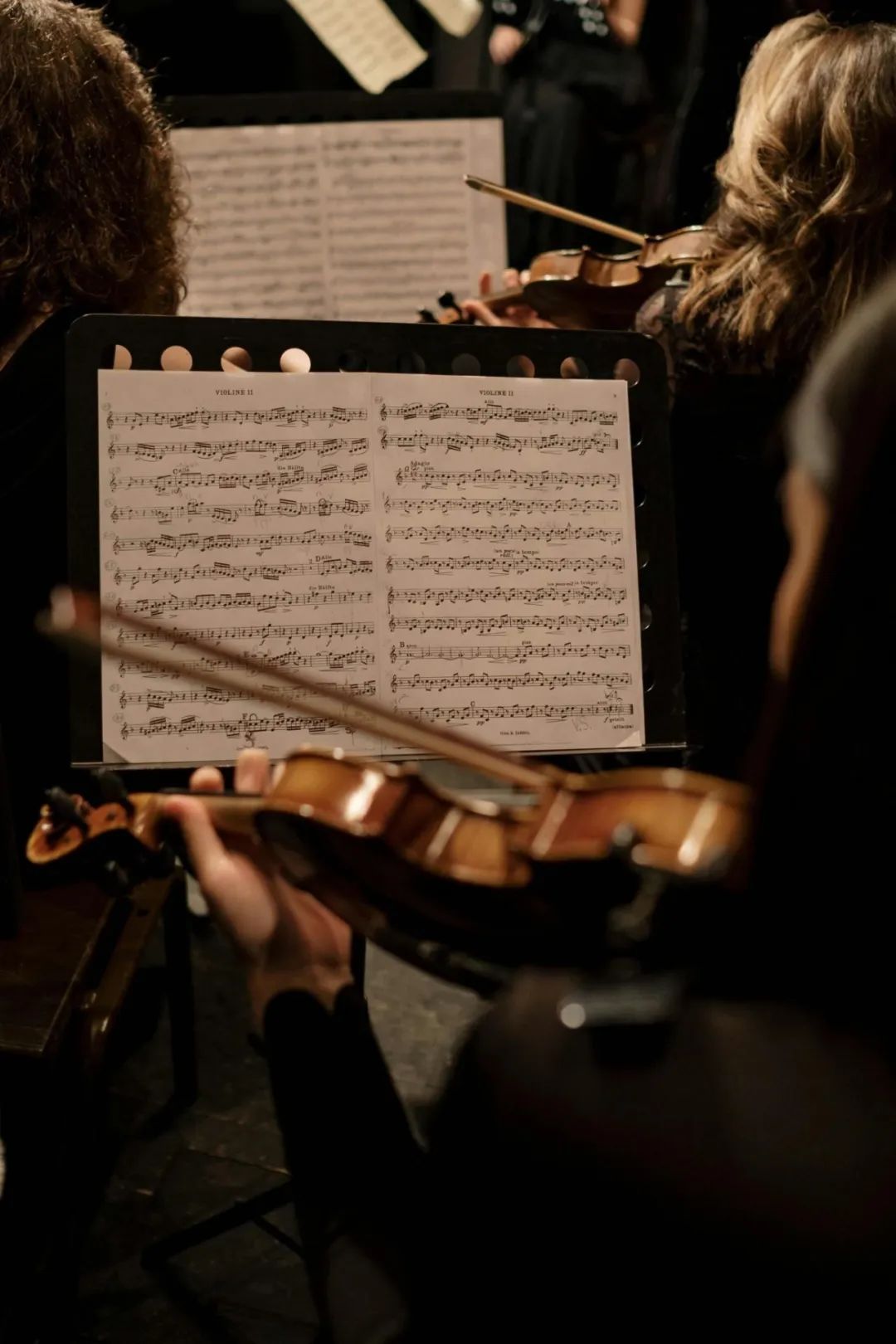

在一家理发店和一家披萨店之间,窝着一个阳光明媚的角落,那里有个塞满乐谱的垃圾桶。每一天,垃圾桶都被乐谱填满——并不是那种印在书上、放弃练习钢琴的人随手扔掉的乐谱,而是逐字手写的曲谱,有时纸张因为失望而被揉得皱巴巴的,有时字迹在反复修正中被一层、两层、三层地覆盖。住在二楼的男人应该是个作曲家——这样就能说得通了。我对听音乐所知甚少,对读乐谱更是一窍不通。不过,从一个人用垃圾填满垃圾桶的方式就可以深入了解这个人。从这些乐谱蜷缩在桶里的状态,我看得出这位作曲家饱受折磨,满心无奈:他无法将那些在自己灵魂里激荡的东西转化为一曲同样让听众灵魂激荡的交响乐。但这已足够让我明白他的音乐十分动人。我向穆罕默德提起这位作曲家,甚至给他看了几张曲谱,穆罕默德耸了耸肩。“也可能是个钢琴教师,或者学生,或者疯子,你读不懂乐谱,又怎么说得准?”然后他就继续和哈姆迪争论起恢复死刑的问题了。

说不清为了什么,我暗自发誓,一定要找到点什么,让穆罕默德明白,这是一名极好作曲家的垃圾桶。可是,接下来的一周,我发现桶里什么都没有,再接下来的一周也是。连餐巾纸上随手划下的一个音符,一块擦完的松香都没有,甚至连一张印有琴桁痕迹的香蕉皮(练曲子时开小差吃香蕉留下的)都见不到。不对,老人一定是病了,我想,得了热伤风,卧床休息。多么遗憾!我已经喜欢上了收集这位作曲家的垃圾,哪怕只是为了这片刻的解脱:留意珍贵之物,担起安葬某人心爱艺术构思的重任。干我这行,你要在卑小之中寻见伟大。在这里待一个月,你简直会对着那些不掉面包渣的珍贵吐司机唱颂歌了。

垃圾,只是垃圾,不经装点,也不受喜爱。它遭到蔑视,因为它昭告了腐朽,而腐朽是时间的产物,时间是所有生灵所恐惧的。层层又叠叠,层层又叠叠。

“你觉得他死了吗?”我问穆罕默德。我们在卡车的驾驶舱里,看着哈姆迪拖着一个装满沙丁鱼罐头的大桶穿过街道。

“谁啊?”

“老作曲家。”

“死亡是老人家的常态嘛。”他说。

小巷的铺石道上方,不知何处,一个龙头在淅淅沥沥地漏水,再往上,穆安津【穆安津,又称宣礼员,负责在清真寺塔顶召集穆斯林做礼拜】召唤穆斯林做礼拜的声音滑过天空的沟槽。酷暑难当,我把制服脱下,罩在头顶。内衫弄脏了,裤脚也在水坑里浸得湿漉漉的。拖着身后的小拖车,我来到下一个垃圾桶:它是作曲家的。掀开盖子,我料想再次一无所获,准备接受最害怕的事实,然而,在深深的桶底,我看到了一个小小的乐器——它小心地躺在一摞干净的报纸上,比一对包裹好的小瓷杯还要精美。

我拿起了它,当即明白自己要把它从垃圾中拯救出来,自己要犯下垃圾工的唯一罪过:把这件东西留下来。显然,这把小提琴曾是某人的心头爱。我把这件乐器抱在怀里。琴身散发出庄严又华贵的光泽,即使在最幽暗的角落也能聚光闪耀——它是一枚指向太阳的罗盘,晶莹闪亮得像刚刚剥了皮的洋葱。

以前我也曾珍视过一些拾来的遗弃之物,把它们装进口袋,或者偷偷捎进卡车驾驶室,然而,在公寓的灯光下,我便发现它们残破肮脏,随后扔进自己的垃圾桶,丢在路边,或是埋在公墓的挡土墙下。可是,遇到一个真正完好无损的东西时,你会意识到这是一桩奇迹,神圣而纯粹的奇迹。

每周,作曲家的垃圾桶里都会出现一件新乐器。每一次,我都激动得像个过生日的小女孩,奔向他的垃圾桶,掀掉盖子,把鼻子探进去,然后捞出一把干净无暇的小提琴、中提琴、琴弓,或是一个手工雕刻的乐谱架,有一次甚至是一把大提琴——它们总是被精心安放在一摞干净报纸上。总的来说,把它们捎带回家并非难事——我是最后一个往卡车后座放东西的人,而到了垃圾场,我会像鳗鱼一样敏捷地跳下驾驶室,趁无人注意赶紧把报纸包裹的珍宝取出来。然后是匆匆道别,说声“明天见”,我揣着放在身边座位上的包袱,走上回家的路。

我住在一座奥斯曼风格的老宅子里——几十年前,它被分隔成很多公寓,其中一间由密室改造而成的小公寓就是我的家。这里空间小到甚至都不能同时容纳我和我的想法;然而,在一个令人感到幽闭恐惧的下午,我正清理着公寓各处的犄角旮旯,突然发现了一道小暗门。它藏在墙顶,在抹了薄薄一层灰泥的木板背后。我拉下这道小暗门,后面有一架梯子。沿着梯子,我爬到了老房子的框架里——这里姑且能叫做阁楼吧,要是除了木梁和瓦片还有点别的东西,还有几片地板的话。我像昆虫般从一根横梁爬到另一根横梁。这是个狭窄的小阁楼,位于大宅中心的上方,只占据了一小部分面积——大部分楼上的房间直接以建筑的屋顶为天花板。只有在最中心的地方,空间的高度才足以让我坐直。我决定将这个阁楼作为自己的弦乐器收藏之家。在接下来的几天里,我带上了几块胶合板和一盒钉子。“屋顶上的小鸟真是吵死了。”一个邻居说。我应声赞同,还故意猜测说,那不是什么小鸟,可能是只大猫头鹰,啮齿动物,甚至是个四处乱爬的孩子。整个周末,我清理出阁楼上的蜘蛛网和灰尘,搬来一盏蓄电灯,打了一个陈列柜。一完成装修翻新,我就让那些乐器有条不紊地在这里安顿下来。下班后的夜晚,我悄悄溜上阁楼,取下一件乐器,带回我的小公寓,一连好几个小时端详着它,脑海中别无他想,只是全然醉心于它的美丽。

一天清晨,我向穆罕默德展示从作曲家垃圾桶里最新刨出的小提琴。他告诉我,如今城市管弦乐团和爱乐乐团都只能用土耳其乐器来作曲和演出了。“每一天都有新东西从我们手里偷走。”他这样说。我觉得他小题大做,可是现在我回忆起了一些东西——卫生棉条、华夫饼机、椰子——然后又同样快速地遗忘了。我们沿着金角湾【金角湾是伊斯坦布尔的天然峡湾,也是博斯普鲁斯海峡的主要入口】驶向垃圾场时,经过了岸边一栋建筑——它昨天还不曾存在。这栋高楼肯定是一夜间拔地而起的,要么就是在我转身的瞬间建好的。庞大的灰色混凝土物从水畔延伸到天际。

接下来在老作曲家的垃圾桶里,我发现了一把乌德琴,然后是萨兹琴,接着是一支奈伊笛【乌德琴、萨兹琴、奈伊笛均为土耳其传统乐器】。竟然连这些传统乐器都清除了,我不禁对这其中的意味感到担忧。难道这是一场专门针对老作曲家的行动吗?

一天,伊斯坦布尔城苏醒过来,得知书籍已被禁止。我们没有谈论这件事,没有在集市或者办公室里抱怨这会给我们带来多少烦扰,但我们从心底里感受到了它的影响。大家从床上爬起来,就着手调整自己的生活,有的人现在活得就好像已经对先前的现实全然失忆,就好像已经淹没在了“忧蓝”的遗忘潮水之中。

这天清晨,成百上千道狭长的烟柱从城市的缝隙中悄然升起,将天空笼罩在一片黑暗中。人们焚烧自己的书籍,但并不是人人如此。有些人忘了立刻烧书——他们上班快要迟到了,就等做晚饭时再用炉子烧。有的人不想烧书,而是把书托付给自然循环系统,任其在自家花园或者伊斯坦布尔的排水沟中腐烂,化成碎片,流进博斯普鲁斯海峡,冲入大海。勤俭节约的人把书页当成厕纸。也不是所有的书都遭禁了。总统令的最后一行写道:“赦免所有宗教书籍、宗教历史书、宗教领袖的著作、间谍惊悚小说、谋杀悬疑小说、科学和数学教科书,除非其中含有诗句或整首诗。”

连续三天,都有巨大的黑色烟柱升起,把金角湾的倒影涂抹得异常漆黑。一天晚上,我下班回到家,发现小公寓里仅能放得下的六七本书神秘地消失了。甚至连我的菜谱——甚至不是什么出版书籍,只是我母亲和祖母的食谱小册子——也不翼而飞。

我企图抬起垃圾桶,可是它纹丝不动。我半蹲下来,想用腿发力顶起它,但也无济于事。我把垃圾桶从原先位置拖进小巷,任凭桶身刮擦着石板路,我将它拖到阳光下查看。盖子很容易就弹开了。一个人蜷缩在垃圾桶里,膝盖顶着胸膛,在阳光下快速地眨着眼睛。他是老作曲家本人。

“我就是今天的垃圾。”老人说。

“好吧。”我说,“但你得自己爬出来,到我的小推车里。抱你出来的话,我会扭伤后背的。”

老人按我说的去做了,一阵喘息和咕哝后,他挤进了我的手推车里,我循着自己的路线继续前行,他一声不吭;当我停下来,把更多的垃圾堆在他身上时,他也毫无怨言。我们就这样走啊走,直到垃圾堆到他的脖子那里,只剩尖尖的脑袋探在外面。他没有抱怨,却眉头紧皱——保持这个表情,着实需要聚精会神,下一番大功夫。我刚收完当天的最后一个垃圾桶,就听到老人说:“好吧,要去焚化炉了,我猜。”

“是的,”我说,“我想是的。”

“会很热吗?”

“嗯,是的,挺热的。”我告诉他,这似乎让他松了口气。

“我的公寓里冷得要命。我受得了温度的变化。”

“你可能进不去炉子的入口。”

“我没那么胖。”他说。他确实很瘦。

“焚化炉的入口很窄。”

老人点了点头,悲伤的表情透着怪异。他一定是又耸了耸肩,因为一些堆在脖子周围的垃圾翘了起来,掉出了手推车。

“我的阁楼里非常热,”我试图安慰他,“你倒不如去那里。”我猛地意识到这是个完全合乎逻辑的提议,多半因为我们往前走的时候,我越来越紧张,不知道该怎么向我们的主管,向穆罕默德和哈姆迪解释自己的手推车里怎么有个活人。这似乎不是那种人们无心留意的事,也不是能刻意忽视的事。况且,我刚才怎么会想着把他塞进焚化炉呢?我推着车里的老人在小巷里走得越远,越意识到他已经成了我的大麻烦——我承认自己对国家时事不甚了然,但也觉得自己的垃圾堆里有个作曲家绝不是什么好事。如今的土耳其就是这样——你无从及时了解究竟是什么会让你陷入麻烦。于是,我决定在老人身上堆满垃圾,这样,穆罕默德和哈姆迪来接我的时候就看不到他了。我亲自把他装进卡车的后斗,嘱咐他保持安静,接着主动把卡车开回垃圾场,并在半道上将穆罕默德和哈姆迪放到各自的家门口。在垃圾场需要多费点心思,但基本上没人会特别留心垃圾,于是,我坐立不安地等了一小会儿,趁着旁人扭过头去的时候,就把老作曲家塞进了我车子的后备箱,然后开上回家之路,穿过贝伊奥卢的山岭,向着库什泰佩【库什泰佩是伊斯坦布尔西什利区的一个街区,较为贫困,犯罪率高】的方向一路飙去。

我拉下通往阁楼的梯子,推着老作曲家一级级爬上去。他依然认真地把自己当成垃圾,几乎不动用四肢,一举一动都显得半推半就。然而,一登上阁楼,他整个人都变了。这里没开灯——只有一束阳光宛若瀑布,从远处墙上的气窗透射进来,让阁楼空间更显昏暗。我关上了我们身后的小门,在一片黑暗中,听到了隐秘的、尴尬的小声抽泣。

“你在这里是安全的。”我试图安慰老人,但他摇了摇头,跌坐在地板上,手臂向身前伸出。

我不得不手脚并用地爬到开关处。终于打开灯,我发现老人正俯身对着一把小提琴。

“我的小提琴。”老人说。他把小提琴抱在胸前,紧紧地抓着它,擦去脸上的眼泪。“我以为它已经烧掉了,或者碎裂了,或者压成了小块。我的小提琴……”

他的两把大提琴、另一把小提琴、中提琴、萨兹琴、乌德琴、奈伊笛——它们都在那里,在黑暗中等待着他,等待着他逐一留意到自己,在与自己的重逢仪式中展现出同等的温柔。他确实这样做了,不是简单地抚摸它们,而是以一种向情人确认自身存在的方式,轻移手掌抚过它们周身的曲线和纹理。

穆罕穆德几周以来一直在说局势危险。我从来没当回事。让我奇怪的是,人们紧张的时候是多么想说话啊。后来,杂货店老板开始说——还有我楼道里的邻居、邮递员、面包师都在说——有些东西留着很危险。他们都见过有人被警察带走,是因为私藏了本该丢弃的东西。他们都发誓说,自己亲眼见证了犯罪的增多。面包师说有人砸了自家的窗户。邻居说自己遭到抢劫了。也许穆罕默德是对的,这座城市变得更危险了。他说这话的时候,声带紧张,颤动的尖声就像硬币划过大提琴弦。

作曲家不曾停下演奏。即使在睡梦中(他很少睡觉,只是在椅子里身体僵直地打个盹儿),他也经常做些用琴弓拉弦的含糊手势。一整周,他都在争分夺秒、如痴如醉地演奏,以弥补失去的时光——而这当然是一场不可能的游戏,尤其是对老年人而言。老人家像垃圾一样在我的阁楼里继续生活,好像什么都没发生过。他向我要来纸和笔,又向我要剩下的乐器,这点我可没法满足,毕竟他不在原先的公寓里,不再往外扔乐器了。我们推测政府(把他扔进垃圾桶的政府)或许会派人返回他的公寓(大概是给公寓贴封条的时候吧),扔掉剩下的乐器,但在那之前,他都只能先快乐地待在我的阁楼里,闭门不出,弯腰弓背,与现存的乐器挤在一起。不过,事情很快有了变化。一天,我如往日般穿行在贝伊奥卢的“毛细血管”里,在某个垃圾桶里发现了一位小提琴手。和那位作曲家一样,她蜷缩在桶底,双手抱膝,膝盖顶在胸前。她说:“你好,我是这栋楼的小提琴手。他们把我丢出来了。”

之后,在别的垃圾桶里,我发现了更多奇事。一面亮晶晶的小军鼓,两把有着蜂蜜光泽的小提琴,一柄凹损的双簧管。

几周以来都是这样;我在垃圾里找到越来越多的乐手和乐器,用它们塞满了我的阁楼。在坡屋顶下,乐手们都弓着身子,只有大提琴手能在低低的阁楼里直起背来。

一个周六下午,我端着一盘美味的什锦菜爬上阁楼,想和音乐家们略微庆祝一下。但是,我刚踏上这个空间,一曲难以置信的交响乐就把我席卷离地并一口吞没。多么响亮啊,哦,多么响亮,就好像我坐在音乐厅指挥家的正后方一样。这是一曲沉郁的作品,有厚重的铜管乐器加入其中(他们从哪里找来了一个长号手和一把长号?),他们演奏的时候,我感到自己变得出奇地渺小。狭窄房间的墙壁叹了口气,向后微微折叠起来。乐手们从椅子上漂浮到半空。房间的物品都甩脱了重力。即使不考虑功能,每样乐器也依然是珍品,但我现在才明白,这些仪器的大美之处尤其展现在使用过程中:它们一起引吭高歌,把乐曲吹成一个越来越大的气泡,仿佛要将乐手、作曲家、什锦菜盘,甚至把我都吞进那薄膜中。但我揉了揉眼睛,幻象消失了,坐在面前凳子上的,只是老作曲家——他正将音乐编织成一幅华丽的挂毯。

“拜托了,”我说着把餐盘放在一旁,“这栋房子很老了。墙壁就像丝绸一样薄。所有人都会听到的。整个街区都会听到的。”但为什么我摆盘时没有听到他们的声音呢?

乐手们理解了,表情沉重地点点头。“但是,行行好,我们没有别的事可做。”作曲家对我毫无回应。我感到胃里一阵翻腾,就想不去搅扰这些乐手了。我顺着梯子下来,他们重新奏响的音乐撼动了我灵魂河道里的淤泥;我拉下绳子,活板门关上,一曲扣人心弦的C大调交响乐,就这样,在宅子各处沉寂了下来。

我们刚刚收工回来,坐在卡车驾驶舱里,摇下车窗听着鸟儿在微风中亮出歌喉,这时,穆罕默德说,我们明天会很忙,后天也是,接下来的一天也是。他说,他们甚至会给我们的卡车再派一个人来,但我们该把这个人放在哪儿呢?他说,政府又颁布了一道法令,更严苛的法令,人们别无选择,只能扔掉他们的一半生活。我问穆罕默德,我是不是也得扔点什么。

他和哈姆迪都笑了。“你什么也没有,”穆罕默德说,“而我嘛,不得不烧掉一些书。真遗憾啊,我一直存着这些书,却只为了这个结果。”

“你之前没把书丢掉吗?”哈姆迪说。

“没有,但有些还是莫名其妙地消失了,就像被鬼魂带走了一样,我为它们哭了一整晚。”

生性多虑的哈姆迪,此时意识到自己也保留了一些书,几本先前豁免的间谍惊悚小说,但他倒无所谓。他说,本就该把它们全都烧掉的。他比任何人都更懂得囤积,只要对物品抱有一丝依恋,他都定义为囤积。“万物终将化为垃圾。这就是自然之道。我不该横加干涉。”哈姆迪的想法顽固得如同一艘油轮,不那么轻易改变航道,所以他沉入了忧虑和谚语的漩涡。

“我真为自己的藏书担心。”穆罕默德说。他甚至瞒着妻子,在自家公寓里藏了一些非常独特的书籍,他说这些书值得收集,值得珍藏,哪怕只是为了让下一代能够看到。他变得非常沉静,告诉我说,这些书不仅仅是书,而是空间的杰作,宏伟壮观,令人叹为观止。

“我不知道你还能阅读啊。”我半开玩笑地说。

他不理会我的调侃,说道:“这不仅仅是关于阅读。”

一开始,我只是拿了穆罕默德的几本书。我保证会妥善保管这些书。我并没有告诉他自己的书也丢失过。既然阁楼看起来免受失踪风险,我觉得这一点不值一提了。我为乐器打造过展示柜,就把这些书放到了柜顶。乐手们立刻开始阅读。事实上,作曲家开始抱怨,现在所有的乐手都跑去读书,不再演奏乐器了。我说别担心,书很少,很快就会读完的。的确如此,只是他们一读完,就来问我还有没有书。“真是绝了!我几个月都没看过这样的书了。你还有别的吗?”事与愿违,我又带回来一些乐器,以及一名乐手。没有人再往外扔书了。乐手们最终回归他们的交响乐,作曲家又开心起来。老人似乎觉得,被世界清除以后,他的生活才变得更好。我仍然从穆罕默德那里走私一两本怪书回来,只是为了让这些可怜人除了排练音乐,还有点事情可做。有时候我担心消息会不胫而走,说我在阁楼音乐厅旁又置办了个小型图书馆。你瞧,乐手们讨论这些书时声音非常大,而谁又知道政府是如何找到你的呢?有时我会屏住呼吸来逃避焦虑。警方突袭如今已经成了伊斯坦布尔居民的家常便饭,但我的阁楼终究是不受影响的。

在我外出沿路清扫时,作曲家设法在我的阁楼里安装了一架立式钢琴,别问我他是怎么做到的。

“地板被压弯了。”老人说。

“这只是胶合板。”

“胶合板这么结实?”他高兴地说。

我担心我的管乐团有人偷跑出去了。我担心人们会看到。

在小厨房里,我一边啜饮着一小杯咖啡,一边从水槽上方的窗户往下眺望:三名警察从面包车里下来,步伐从容地走到一长排犹大树【即伊斯坦布尔常见的南欧紫荆。根据传说,出卖耶稣的犹大是在这种树上吊死的,这使树木感到羞耻,以至于白色的花全都变成了紫红色】的树荫中心,给最近的一棵树戴上了手铐。他们站在那里,其中一名警察把一个铐环扣在自己的手腕上,把另一个扣在犹大树最矮的枝条上,等着市林业局派的两个人拿着链锯出来。林业局的人到了以后,开始伐木作业,一下午我都守在窗前。警察在他们完事后接手,把这棵树塞进了面包车的后座,动手前还不忘告知它所拥有的权利。

我准备了一托盘煮鸡蛋、白奶酪片、橄榄和新鲜面包片。我把托盘顶在头上,爬上梯子,穿过活板门进入阁楼,我发现除了老作曲家及其管弦乐团,还有十来个陌生人在这里。我不在的时候,乐手们已经走下阁楼,到大街上捡了尽可能多的东西回来。本来这狭小空间里唯一能吸入的空气就是从旁边人的肺里呼出的气了,而现在又多了这么多渴望呼吸的肺。

“我努力劝阻过了。”老作曲家说。他蜷缩在矮凳上,有多沮丧,我就有多震惊。乐手们在阁楼的另一端新摆了几列书架,全都塞满了书。就在他们仔细翻阅着藏书,讨论着各种推荐意见和偏见时,那些陌生人加入了他们的队伍。拥有乐器是危险的,它们会发出声响,可是眼下的状况更糟糕!这些陌生人究竟是谁?我很想知道——谁说得准他们值不值得信任?但是,当愤怒的胆汁滑过我的喉咙时,这真是压在我心头的事吗?比任何事情都更让我愤怒的是,我的乐手们偷走了阁楼的一些空间——本可以容纳更多的美妙乐器,更多的出色乐手。然而,当我走向陌生人,准备把他们踢出阁楼时,才注意到他们竟然离自己那么远,钢琴上已经不再挤满乐谱和乐手,却多了一个不知怎么塞到阁楼里的指挥台,多了绕台的半圈折叠椅,在我身旁还摆放着一桌茶点和咖啡。这一切到底是怎么装进阁楼的呢?房顶的缝隙怎么还没被撑开?屋檐怎么还没从楼顶迸飞出去?

一开始只是一位老妇人——裹着一条破破烂烂的毯子,约莫是她母亲几十年前缝制的。她躲在钢琴凳底下。但是,来客从一个变成了两个,继而由两个变成了三个,五个,十二个。随后出现的一位艺术家曾眼睁睁看着警察拆毁自己画夹里的作品。“我的每一页画稿,每一页习作啊。我以为他们会点火烧掉,可是不,他们小心翼翼地放入活页夹里,给每一页都打上标记,记下内容,然后封存进装着无比古老文件的特殊容器里。这更可怕……知道它们是为了填饱档案库的‘肚腹’而被保存起来,这更可怕。谁知道有朝一日会不会有人用它们来对付我,会不会以某种形而上的、比烧毁更永久的方式拆毁它们?”

然后又来了一位雕塑家,一位农场主,一位果仁蜜酥饼烘焙师,两位文学教授,一位法语老师,一位孕妇,一位坐轮椅的男人,一家叙利亚人,直到整间阁楼都浸透在一种满载憧憬的奇特气压里,仿佛这是一个过渡的驿站,期盼之情被压注进每个人的内心。

他们把那栋恢弘的混凝土建筑又筑高了一层。它现在变得那么高,让人觉得是自行生长的,而非建造出来的。如果你眨眼的时间太长,它就会在你头顶延展,把你一口吞下。一扇窗户都找不到。我听见有谣言说,他们正尝试在里面种植空间。他们尝试把空气压缩得格外紧实,你甚至能把它放进口袋,想透口气就用小凿子刮下一点。我听见有谣言说,他们在里面储藏了所有遭禁的东西。“所有那些烧掉的东西呢?”我问一个八卦的女人,但她只是耸了耸肩。

我听见有谣言说,他们其实是在建造一座地下墓穴,我们每个人都会分到一个小架子。

还有一件事,你可能还没注意到,受过去十年所有正在建设的公共工程影响,所有树木都从伊斯坦布尔消失了,这座城市不再是翠绿或蔚蓝的,而有了石灰岩曝晒后的质地。

我被警察带走是在一天早上,没有引起大骚动。他们在我的包里发现了一管红色颜料,那是我从垃圾堆里解救出来留给画家用的。他们说这不是土耳其红,意思是这不是国旗的红色,而是一种乏味、死板的红色。它出现在最新的禁物清单上。

在警察局,我被交给一位负责违禁品部门的专员。“这颜料是怎么回事?”他问我。

我耸耸肩。

“你是个艺术家?”

“艺术家都被查禁了。”我说。

这不完全正确:旧奥斯曼帝国时期的艺术家和六十年代以来的民族主义艺术家仍然受到推崇,他们的作品依然展示在博物馆和画廊中,而当代艺术家则被抓捕,作品被从公众视野中抹除,工具被扔进大海。但那位专员没有争论这一点。他叹了口气。

“我自己也有一抽屉的颜料。”他告诉我。

“作为证据。”

他摇了摇头。“即使我倾尽毕生精力去画,也画不出一条直线。不过,只要身边有这些颜料,我就觉得自己能做到,觉得有这种可能。”

我理解他。

“对你来说也是这样吗?”他问我,把那管颜料举到我面前。

“不是,”我诚实地说,“这只是一管颜料。”

“嗯。”

他把颜料放进自己桌子的抽屉里,然后从一个文件夹里抽出几页纸,举到自己的脸旁。我注意到他需要眼镜,却没有戴。我想或许眼镜也被禁了。这有可能,因为眼镜让人看起来苍老、虚弱,与土耳其人该有的形象背道而驰。

“有关部门担心你的邻居有不轨行为,”他说,“你是怎么弄到这颜料的?”

我没有从小道上打听到任何关于四邻的事。他是在说我吗?我当时感到自己非常天真,蠢笨到竟然相信没人注意到阁楼上的乐团。但也可能真的没人注意到。那个专员告诉我他们收到的一些线报,看来那些谣言与音乐无关,也没人抱怨从我所住的楼房里传出过任何声音。但带走某人后搜查这人的家是常规操作——现在大概有警察正在我的公寓里寻找那间阁楼,或者只是寻找任何可疑的东西。毫无疑问,乐手们正在演奏,艺术家们正在作画、敲打、捏模型,而知识分子们在辩论、大笑、写作——整间阁楼吵翻天闹翻天了,就悬在六七名警察脑瓜顶上几英寸的地方。

“我只是在垃圾桶里看到了颜料。”我说。

“可你是个垃圾工。”

“这是一种习惯。”我说。

“你有从垃圾里拿东西的习惯。”

我的回答只引来了怀疑。从那叠文件里,他对我有什么了解呢?他对我的公寓又了解些什么呢?

“不是习惯。我是说,这有点像是垃圾工一种不言自明的本性。我们常相互警告,千万不要拿东西。这很快就会变成囤积的习惯。”

“而这管颜料?”

“这是我首次犯规。”我说,尽量不让自己显露出什么特别语气,刻意不让自己显得很刻意。

他点点头。我想起那几本从自己的公寓里消失的书。他肯定知道这个,或许他就是那个下发没收命令的人,或许他把那些书收到了一个书桌抽屉里,准备现在展示给我。或许他知道阁楼的存在。我突然冒出了一个可怕的想法:他可能把阁楼当作陷阱来用。我安慰自己说,他们不会这样浪费时间。如果他们知道阁楼的存在,我面对的就不会是问讯了。他就不会在这儿问颜料的事了。我会戴着手铐,关在刑讯室里,而不是现在这样坐在和专员一桌之隔的椅子上。

“你要把颜料带到哪儿呢?”

“家里。”我说。

“你家连放它的窗台都没有。”

我点点头。警察还在我的公寓里吗?而我的阁楼,那如今塞满弃人弃物、不堪其重的阁楼,会不会直接塌到他们身上?

“两年会让人感觉很长,”他说,“如果其他人理当下狱,而你却替他坐两年的牢,可就太可惜了。”

我甚至懒得开口回答。警官似乎松了一口气。我想,我帮他省了点额外的工作。

他把所有文件都放回夹子里,对我说,既然我不能主动遵照总统令生活,就得判我两年监禁。他说,鉴于事情的性质,不会有正式审讯,但会安排一个开庭日期,我可以作正式的供述,以便记录在案。他们会派给我一位律师,帮助我在法官面前为供述措辞,然后我将被带到监狱办理入狱手续。在庭审日期之前,我会被暂押在警局里。

一切大体都像他说的那样进行着。在听证会上,我的律师暴跳如雷,显然已经疲于应对这样的案子了。他没有提供任何帮助,反而告诉我别太担心监狱,那里没那么糟糕。里面的所有人都变了。外面的人也都变了。

他们给我和其他十几个人戴上手铐,一辆无窗的小货车把我们送到海边那栋巨大的混凝土建筑。它在伊斯坦布尔的脸颊上不断成长,占领了天际线,如同攀上房壁的藤蔓。我抬眼去寻找那发芽的触须,那抓握的手指,但眼里所见只有直线,九十度的直角,高耸天际的混凝土平墙。它是如何将自己升得更高,俯视整个城市的?

然而,它的内部却没多少空间留给我们。我们排成一列,站在通往办理大厅的走廊里。一名警卫从我们的队列和墙壁之间挤到我们前面。我们由他领到了一个角落里有照相机的房间。经过一番推搡腾挪,我们当中有人站到了照相机前,摄影师蹲在机子旁给我们拍照。在下一个房间,一位女士用墨印盒和干净的纸张为我们拓印指纹,但房间太窄,我们只好站在走廊上,将手伸进门里给她操作。办好手续冲完澡后,我们领到了连体服,然后被带往牢房。牢房区同样拥挤,站在中庭能看到密密麻麻楼层的横截面。天花板似乎和我近在咫尺。

一名警卫押送我走下三层楼的夹道。前面不远处,一个年轻女孩把脸压在铁栏杆之间——双颊因为挤压而泛红——向我喊道:“别担心。这是你的第一天,但别担心,这里的罪犯还没有城里多呢。这里比街上更安全。”

领路的警卫也点点头表示赞同。“我只是在这儿晃荡着,就差不多读了个本科学位——这么多教授和作家,你懂的。”

最后我们终于停在我的牢房前。它并不大,事实上,考虑到这栋建筑占了多大的空间,里面的牢房之小,牢房之少令人惊讶。小归小,牢房里还有几位老妇人、一个青年人、一个孩子、一副西洋双陆棋、一把茶壶和一辆玩具车——我知道这些东西是和我们关在一起,而不是为我们准备的。附近的牢房里关着一片森林、一群互相讲课的学者。押送我的警卫此时已经沿着夹道走了一半,在另一间牢房前停了下来。另一名警卫走过来,耸了耸肩,把刚才这名警卫的帽子、警棍和对讲机拿了下来,将他锁在铁门后面。然后,第二名警卫继续沿着夹道向前走,在另一间空牢房前停下,另一名警卫迎了上去,也把他的帽子、警棍和对讲机拿了下来,再把他锁进囚室里,继续向前走到另一间空牢房。这就是我视线所能及的全部了。

柯南·奥尔罕(Kenan Orhan),生年不详,土耳其裔美国作家,目前生活在堪萨斯州。短篇小说常见于《大西洋月刊》《巴黎评论》《平常》《马萨诸塞评论》等杂志。2019年奥尔罕获得欧亨利短篇小说奖。首部长篇小说《翻新》即将问世。《贝伊奥卢市政废物管理交响乐团》(The Beyolu Municipality Waste Management Orchestra)最早发表于2021年第2期《巴黎评论》,后来收录于作家的首部短篇小说集《吾即吾国以及其他故事》(I Am My Country: And Other Stories,兰登书屋,2023)。

原载于《世界文学》2025年第2期,责任编辑:叶丽贤。

点击上图,订阅全年《世界文学》

点击上图,订阅单期《世界文学》

添加《世界文学》小助手

获邀进入《世界文学》分享会3群