新鲜出炉|《世界文学》2025年第4期目录及内容摘要

![]() 爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

在突尼斯(小说)

〔俄罗斯〕娜·托尔斯泰娅作 赵建常译 / 9

亚洲(小说)

〔俄罗斯〕叶·图卢舍娃作 李冬梅译 / 21

背包(小说)

〔美国〕托·厄利作 叶萌译 / 39

放手之旅(小说)

〔德国〕尤·海尔曼作 李佳蔚译 / 63

和之沙(随笔)

〔墨西哥〕胡·维约罗作 曹雅玲译 / 69

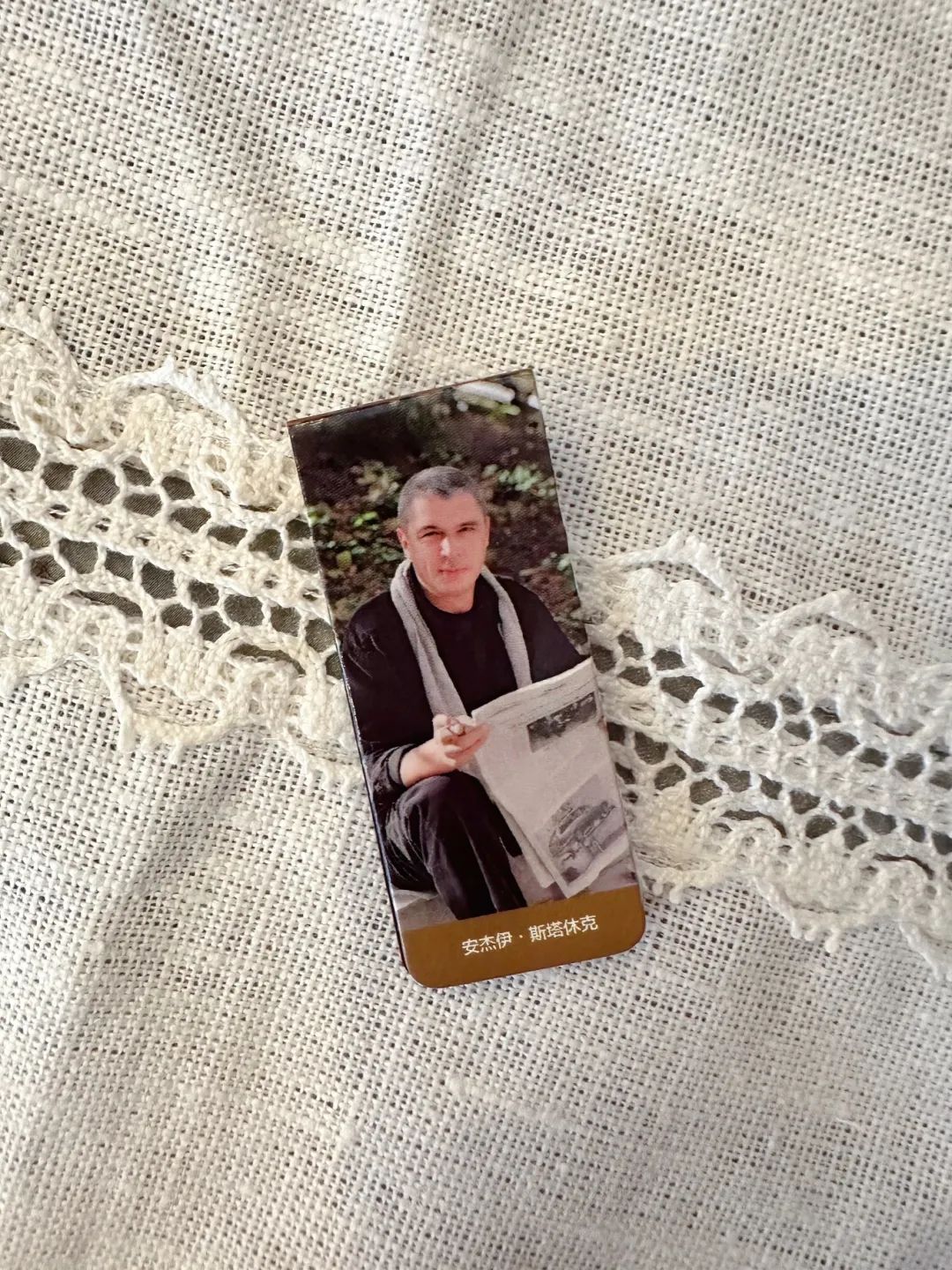

高速公路(外二篇)(随笔)

〔波兰〕安·斯塔休克作 赵玮婷译 / 86

与托马斯·默顿同行(随笔)

〔美国〕弗·巴恩松作 柯子烨译 / 109

作家,旅人(四篇)(随笔)

〔法国〕洛·马雷肖作 赖兰艺译 / 124

明信片:从丹吉尔到卡萨布兰卡(外五首)(诗歌)

〔西班牙〕劳·卡谢列斯作 许彤译 / 151

丁晓航译

一场关于方法的演说 / 161

午夜航班 / 176

陌生人 / 191

故事(非故事) / 203

沼泽

〔希腊〕玛·库伊乌姆齐作 李维译 / 208

这就是加加林

〔匈牙利〕克·拉斯洛作 舒荪乐译 / 221

安部公房与战后文学以及其他

〔日本〕岛田雅彦作 周颖译 / 252

戏剧与统治术:从《哈姆雷特》的“操控”主题谈起

陈雷 / 260

阿尔瓦罗·萨尔瓦多诗选

〔西班牙〕阿·萨尔瓦多作 龚若晴译 / 284

阿尔福克斯登日记

〔英国〕多·华兹华斯作 松风译 / 302

现代生活的循环和重负使很多人对“生活在别处”心生向往。那些未曾踏足的遥远土地、风景或城市常常成为平凡日子里的精神寄托。对此时此地的日常生活而言,“远方”往往代表着新奇、未知和冒险,象征着梦想的彼岸、未来的希望,意味着不将就、不苟且、不妥协的态度,映照着从未抵达的心灵深景,延展着无限的人生可能。旅行正是通过地理空间的位移将抽象的“远方”个体化和具象化的过程。而旅行书写则是将这种个人感官印象进一步淬炼成审美性或反思性的文字。本期专题收录多位作家书写旅行遭遇、见闻或感悟的虚构和非虚构作品,意在邀请广大读者一起探寻这些作家笔下以各种形态呈现的“远方”蜃景,考察旅行经历如何再塑主人公或叙述者的生活态度、情感关系,乃至精神境界。

在小说《在突尼斯》里,俄罗斯作家娜塔莉娅·托尔斯泰娅以一本旅游小册子为叙事“摇把”,启动了女主人公奔赴“远方”风景的受创之旅。托尔斯泰娅在以诙谐笔调给“远方”祛魅的同时,将情节焦点转向了近在咫尺、更真实可贵的同伴情谊。在叶莲娜·图卢舍娃的小说《亚洲》里,“远方”化作俄罗斯青少年眼里的亚洲地区。

在美国作家托尼·厄利的小说《背包》里,流浪“远方”成为中年人约翰抹除原有身份(体面的中产教师),虚构全新自我(粗犷直率的工人)的心理危机之旅。德国作家尤迪特·海尔曼的小说《放手之旅》也涉及标准化、打卡式的观览体验,其中还掺杂着诱导、强制甚至欺骗等旅游现象。墨西哥作家胡安·维约罗的游记《和之沙》将自己在日本的点滴见闻铺展成一幅幅灵动曼妙的沙画。在这些“画作”里,维约罗从拉美作家的独特视角出发捕捉日本文化符号,以精炼且风趣的笔法勾勒了当地民众的各个面向(如政治性格、文化观念、社交形态、生活哲学、思维方式等),并多次强调这个国家社会面貌所呈现的二元性。

波兰作家安杰伊·斯塔休克在旅行随笔《高速公路(外二篇)》里描述了自己驾车游走在东欧各处,体悟人与空间、流动与边界、东欧与西欧关系的心路历程。其中,《高速公路》写出了作者在陌生国家开夜车时那种直击生命本质的孤独感。《斯拉夫人的〈在路上〉》从夜色、气象、动物和边民的流动来状写国族林立的东欧大地上地理边界的消融和重构,进而推想吉普赛人想象并占有空间的方式。《戏仿作为大陆的存续方式》以吉普赛人和其他欧洲民族的关系为类比,分析了东欧对西欧的经济依附与盲目模仿,揭示了东欧在欧洲统一进程中的边缘化困境与自我认同的撕裂。

美国作家弗雷德·巴恩松的文章《与托马斯·默顿同行》反思了走向原始荒野的灵修之旅。修行之旅看似是追求“孤独”“静默”“空虚”,但其中蕴藏着朝圣者与精神向导最深厚的共鸣、最亲密的交情。法国作家洛朗·马雷肖在《作家,旅人(四篇)》中聚焦于旅行书写者这个群体,以投身“远方”为线索来撰写四位法语旅行作家的精神小传。西班牙诗人劳拉·卡谢列斯寄来诗歌明信片,把我们再度带往北非那片土地。

塞尔吉奥·圣塔纳(1941—2020),巴西当代著名小说家、诗人、剧作家,被誉为“短篇小说大师”。1966年毕业于米纳斯吉拉斯联邦大学法律系,后赴法国巴黎读研究生,曾就职于里约联邦大学传播学院,并为《巴西日报》《圣保罗页报》等多家主流报刊撰写专栏。1969年出版首部短篇小说集《幸存者》,后陆续推出《拉尔夫的忏悔》《微妙的罪行》等多部长篇小说,另有中篇小说《亚马孙河》和诗集《马戏》等作品。圣塔纳是一名实验性很强的作家,擅长运用复杂的叙事结构和细腻的细节描写来展示人物内心的矛盾,令读者产生共鸣。在长达五十余年的写作生涯中,圣塔纳曾四次荣获巴西文学最高奖项——雅布提奖。他的写作风格对新一代巴西作家产生了较大影响。

此次选译的四篇小说都是塞尔吉奥·圣塔纳的代表作。《一场关于方法的演说》讲述一名清洁工在高楼护檐上休息时被误以为要轻生的故事。作家用哲学、社会学和心理学的方法剖析人物,触及生命、家庭、爱情、信仰和阶级等诸多主题;《午夜航班》围绕一次特殊的航班展开,作家以隐晦的手法探讨了孤独、欲望、爱情和死亡等主题;《陌生人》以细腻的心理描写讲述了一对陌生男女在看房时偶遇的奇异经历;《故事(非故事)》是一篇后现代主义风格的作品,并无特定情节,圣塔纳不断质疑“故事”的真实性,探索现实与虚构的界限,对传统叙事形式和写作本身进行反思。

玛丽亚·库伊乌姆齐(1945— ),希腊当代著名作家。已出版《狂野的天鹅绒》《你的房间为何这样冷》《永远》《一触即发》等短篇小说集,《如果天不亮》《高烧的夜晚》等长篇小说,多次获得文学大奖。库伊乌姆齐的作品多以穷人、弱者等边缘群体为主人公,着重探讨人性在贫穷、战争、情欲纠葛等困境中的底线。

《沼泽》选自库伊乌姆齐荣获希腊国家文学奖短篇小说奖的小说集《一触即发》(卡斯塔尼奥提斯出版社,2016),是她最具代表性的作品之一。库伊乌姆齐幼年时亲身经历了二战和希腊内战带来的灾难性后果,对战争的反思是她作品的一大主题。在《沼泽》中,作者采用象征的方式表达了这一反思:沼泽既是真实存在的地理环境,又象征着战争的余孽、人性的黑暗以及命运的无常。可以吞噬一切的沼泽将死者的骸骨吐出,为的是提醒后来者不要再重蹈前人的覆辙。

克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛(1954— ),匈牙利当代最重要的小说家之一,其作品以深邃的哲学性、复杂的叙事结构和独特的语言风格闻名,是东欧后现代文学的代表人物。《这就是加加林》选自拉斯洛出版于2013年的短篇小说集《世界在前进》,小说全文仅有一段,共三个句号(除了直接引语外,中译本遵从原文用法,仅保留三个句号),作家将现实中发生的事件、主人公内心的独白和史料碎片拼贴在一起,人称转换频繁,汹涌的意识流文风契合了主人公的精神危机。无论是加加林对宇宙之美的迷恋,对酒精的沉迷,还是主人公对“离开地球”的执念,都是他们想要逃避现实压迫的体现。拉斯洛在真实发生过的重要历史事件中加入虚构的故事情节,引领读者步步深入,探讨人类的精神困境与命运走向。

岛田雅彦(1961— ),日本当代著名作家、诗人、评论家。1983年凭借长篇小说《献给温和左翼的谐谑曲》出道。创作体裁广泛,包括小说、随笔及评论,在战后日本文学中具有重要地位,作品被翻译成多种语言,赢得国际关注。《世界文学》2025年第3期刊载了岛田的短篇小说《透明人的梦》。2024年10月26日,岛田雅彦在清华大学参与国际文学工作坊,并发表演讲。《安部公房与战后文学以及其他》一文由此次演讲整理而成。

莎士比亚的思想来源可谓一个既复杂又简单的问题。其复杂性在于,在那个思想极其活跃的时代,以他的天才,莎士比亚几乎可以利用一切可能的思想素材来丰富自己的创作,这就使得思想来源变成了一个汗漫无涯、难以查考的问题。而其简单性在于,我们确知莎士比亚对有限的几本著作有深入的了解,这包括普鲁塔克的《名人传》、奥维德的《变形记》和蒙田的《随笔全集》。如果我们能在这些著作中发现与某部莎剧有关联的内容,那么做出一些合理的猜想就不是十分困难的事了。一般认为,莎士比亚受蒙田影响极深,这方面最为学者津津乐道的例子是《谈食人部落》与《暴风雨》的关系;而笔者认为,《哈姆雷特》中关于激情和操控的思想同样指向蒙田的一篇随笔,此即《随笔全集》第三卷的《论转移注意力》。

阿尔瓦罗·萨尔瓦多(1950— ),西班牙诗人,格拉纳达大学荣誉教授。著有诗集十余部,戏剧与小说数部,文学论文及评论百余篇,曾获加西亚·洛尔卡诗歌奖、美洲之家文学奖、安东尼奥·马查多诗歌奖、“二七年一代”奖等。

萨尔瓦多是西班牙当代诗歌史中“另一种感性”诗潮的代表之一。这一代诗人继承了“二七年一代”“世纪中一代”的传统,主张借助诗歌反思生活本质。本小辑选诗来自萨尔瓦多发表于1980年至2020年间的八部诗集:《果实的外皮》《哀怨集》《十一月的水》《角色状态》《至今依然》《局外者之歌》《跟我的亡灵们抽支烟》《没有出口的天空》。选诗由作家授权本刊发表。读者可以随诗篇感受诗人在四十年间创作的变与不变:萨尔瓦多年轻时的诗更具创作抱负和反叛精神,年长后的作品则重视与经典诗人对话,乐于庆祝日常的小小奇迹;不变的是他透过诗歌之镜对事物本质的观察,对语言本身的好奇心与探索欲,以及倾注诗行之中的天真与诚挚。

多萝西·华兹华斯(1771—1855),英国日记家、游记家、新自然写作先驱。出生于英国湖区西北角的科克默思,22岁跟哥哥威廉·华兹华斯搬到湖区凯西克镇的风岭农庄。1797年柯勒律治来访,和威廉相交甚笃,随后兄妹二人迁居萨默塞特郡阿尔福克斯登庄园,与柯勒律治为邻。在此期间,多萝西开始有规律地写日记,记录所居之地的自然物候、生活日常以及哥哥威廉的社会交往。她的日记成为研究英国浪漫主义诗歌的重要文献,其文本本身对华兹华斯的诗歌创作也有一定贡献,显示出作者本人具有很高的文学修养和创作才华。

点击上图,订阅全年《世界文学》

点击上图,订阅单期《世界文学》