女人都爱虚无主义者

编者按:本文作者为妮娜·施特劳斯(Nina Pelikan Straus)撰,李小均译,原题目为《女人都爱虚无主义者——斯塔夫罗金与<群魔>中的女人们》,选自《古典诗文绎读·西学卷· 现代编(下)》,刘小枫选编,李小均、赵蓉等译,华夏出版社,2009年,页399-414。为方便阅读,本次推送删去全部注释,有兴趣的读者可查看原书。

陀思妥耶夫斯基(Dostoevsky)以《群魔》为书名,暗示小说中的斯克沃列什尼基庄园不是普通的社群;庄园中人已经对一种现代革命论“着魔”,要为暴力和分裂献身。长期以来,人们常常把陀思妥耶夫斯基对现代社会问题的态度,对笔下人物谈论“偷窃和暴力事件……翻了一倍”(页326)的态度,对“已成时尚的放任自流态度”(页303),尤其对“女性问题”的态度,看成他支持斯拉夫文化优越论的思想保守的证据。但是,哲学家泰勒(Charles Taylor)最近指出,《群魔》的重要性恰恰在于

陀思妥耶夫斯基已经看到了现代意识及其形塑力量,尽管他反对这种现代意识。(页452)

在什么意义上,陀思妥耶夫斯基的观点与社会主义者/恐怖主义者的现代女性观格格不入呢?这反差的背景何在?陀思妥耶夫斯基在小说主人公、虚无主义者斯塔夫罗金身边安插几个女人,跟他发生关系,然后逐个站出来暴露他的缺陷,这样做的意图何在?今日的女性读者可能不会满足于过去大多数男性评论家提供的答案,要去寻找新的解答。现在的批评传统中已经包含了巴赫金诗学的影响:陀思妥耶夫斯基所谓反现代女性的观点已经被一种“双声话语”和“隐匿立场”动摇、削弱、搅乱(Problems,页196)。这种复调为遭到嘲笑的力量带来了同情效果吗?它是否意味着借助斯塔夫罗金来揭露男权的独裁,而男权的独裁正是女权主义的渊薮?[1]《群魔》表明,女性问题深深地困扰着陀思妥耶夫斯基,因此他才被迫提笔揭露这个问题,尤其在发表时遇到麻烦的“在吉洪的修道院”章里,斯塔夫罗金承认他强奸了小女孩马特廖莎。陀思妥耶夫斯基把暴力和着魔联系起来,集中体现于斯塔夫罗金“强健的体力”(页44)和韦尔霍文斯基生殖器一样“吐信的舌头”(页172)。这里面的圣经意象虽然失去了部分本义,但在当下现代主义者/女权主义者对男权文化进行置疑批判的阅读视阈下可以再次语境化。小说中对凌辱和强暴的书写(页224-25),对“俄罗斯女性可怕的宿命”(页285)以及“女性权利”(页25)的关注,反映出陀思妥耶夫斯基和当代女权主义之间有许多共同关心的问题;这的确有点出人意料。陀思妥耶夫斯基熟读车尔尼雪夫斯基的作品,与女权主义者(尤其苏斯诺夫)之间关系复杂,这些因素都在他的作品中留下了深刻印迹。正如卡托奥(Jacques Catteau,页3)所说,某些时候,女性的声音和姿态甚至“盖过了作者本人”;这点尤其体现在陀思妥耶夫斯基为《群魔》安排的多嘴多舌的叙述者身上。

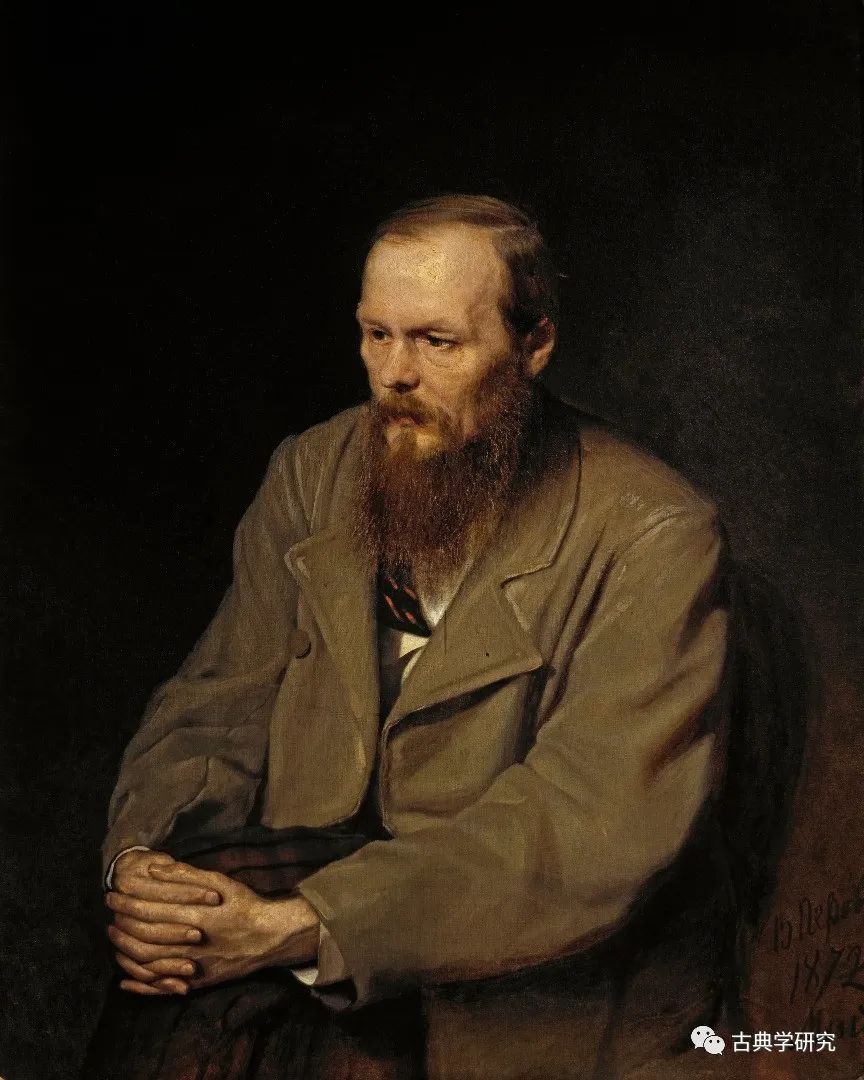

陀思妥耶夫斯基(1821-1881)

本文简要回顾这个问题:1860年代俄罗斯女性社会主义者/虚无主义者是否可以和百年后美国反体制浪潮中的女性恐怖主义组织——如“气象员”(Weathermen)和“曼森家族”(Charles Manson’s Family)[2]——相提并论?这种比较可能有益。正如《群魔》中,斯塔夫罗金指使信徒杀死列比亚德金,曼森也下令信徒制造了“泰特-拉比安卡连环杀人案”;这两起犯罪都关系到男性情结和“尼采式”自我认同倒错。在本文结尾,我将表明,《群魔》中建构的女性群像和“曼森家族”之间存在某种关联,借用曼森的话说,“女性……只是男性的一面镜子……是她们身边男性的集合”。[3]

在新近对陀思妥耶夫斯基小说进行理论再阐释中,陀思妥耶夫斯基笔下的女性“反映”出男主人公形象这种传统观点已经改变:有论者认为,文本存在“二元结构”,陀思妥耶夫斯基的“叙述者拒绝人类的本质观念,拒绝对观念有客观看法”。托多诺夫(Tzvetan Todorov)说,

我们必须转变观念,与其将小说看成真正表现某个客体的自足文本,不如看成折射其他文本的文本,看成不同对话者之间的游戏。(页89)

《群魔》中的文本之一就是车尔尼雪夫斯基的文本,其中不同的对话者也包括小说中的那些女性。托多诺夫认为,《地下室手记》中的丽莎“既拒绝主人的位置,也拒绝奴隶的位置”(页90),照此说法,我们应该意识到,《群魔》中女性人物(丽莎、玛丽亚和马特寥莎)都想挣脱斯塔夫罗金的男权控制。她们与其说是斯塔夫罗金的单纯镜像,不如说折射出一些新意识,带有陌生的痕迹,这是斯塔夫罗金必须痛苦面对的东西。[4]

小说中的女性遭到男性的殴打、强暴,甚至谋杀。重读她们体验到的残忍,有必要抵制一种阅读倾向——弗洛伊德的解读,将这些事件简化为本质主义者陀思妥耶夫斯基的症状,或者简单地等同为他的邪恶欲望和厌女症冲动。正如布雷格(Louis Breger)指出,如同恋母主题和弑父主题,陀思妥耶夫斯基描写的女性情结也是他小说的重心。陀思妥耶夫斯基使用的女性隐喻与信仰中的女性意象相关,比如,将大地和俄罗斯比喻为母亲,将耶酥作为母亲之子,代表与女性特质密切联系的受难、自我牺牲和慈爱。达尔顿(Elizabeth Dalton)认为,在《群魔》中,这种令人不安的感伤女性观和一种强大的女性毁灭感、背叛感及对男人的幻灭感交织在一起。在探索女性的罪感和对男性幻想的批判等方面,《群魔》与二十世纪后期女权主义有异曲同工之处。陀思妥耶夫斯基对女性题材的挖掘,不像女权主义那样旨在女性解放,他的目的完全不同:他要再现灵肉分离的邪恶(他将灵肉的分离和西化的笛卡尔哲学联系在一起),[5]想借助性暴力意象揭露灵魂神圣结合的断裂;想借助象征慰藉被那些走向虚无主义/恐怖主义的孩子们强暴的这位俄罗斯母亲。

俄文版小说《群魔》

斯塔夫罗金与丽莎、马特廖莎、玛丽亚和沙托娃产生情感纠葛,都缘于他激发起的政治活动。在《群魔》中,抽象学说总是沾染情欲。斯塔夫罗金挑战上帝,采取的方式是强奸马特廖莎,毁灭沙托娃;他卷入革命事业,采取的方式是允许彼得•韦尔霍文斯基下令谋杀自己的妻子,以便自己和丽莎私奔。无论读者从哪个角度进入来解读小说,总能遇见一个被侵犯的女性,总能碰到一个邪恶的男性。

但是,在从女权主义角度聚焦于小说中的女性问题时,主要的陷阱和诱惑就是将斯塔夫罗金偶像化。这种诱惑不仅是小说中其他人物需要面临的诱惑,也是文本接受批评史的诱惑。虽然文本结构在暗中颠覆,斯塔夫罗金的罪恶还是被刻画得那么阳刚恢弘。《群魔》中有许多牺牲女性、炫耀男性残酷和自我授权的场面,有论者将之称为俄罗斯的唐璜病态心理(Mochulsky,页434);[6]有论者认为,这与尼采的超人哲学一脉相承(Slonim),更有论者大加赞扬吹嘘(Wasiolek)。莫楚斯基认为,《群魔》是“四个女人围着一个男人转的一场戏”,“她们就如四面镜子,折射出这个迷人恶魔的四种影像”。女权主义观念或许对陀思妥耶夫斯基的叙述者来说是个问题,而对批评家来说不太成问题。这些批评家将陀思妥耶夫斯基的女性问题纳入“永恒女性”的原型之下。莫楚斯基认为,

就某些永恒女性而言,斯塔夫罗金既犯下了最邪恶的罪行(如强奸马特廖莎),也展现了最崇高的行动(如与瘸子玛丽亚结婚)。(页434-35)

陀思妥耶夫斯基暗示,斯塔夫罗金之所以有很强的政治魅力,秘密根源就在于他跟多个女人有染,[7]而残酷的性行为会引起对男性变态的追随,激发残酷的政治。陀思妥耶夫斯基在写作中聚焦于这种残酷,表明了他对性别话语的贡献,尽管这贡献不无争议。

当女人纷纷走近他身边之后,斯塔夫罗金的形象就慢慢黯淡,逐渐褪去浪漫光环;这些女人用她们的声音和视角剥光了他“崇高”行动的神圣外衣。陀思妥耶夫斯基的写作手记表明,他在塑造韦尔霍文斯基和斯塔夫罗金这两个角色时,最先想到的就是沉溺女色的涅恰耶夫(陀思妥耶夫斯基以他为《群魔》的主人公原型)。正如“涅恰耶夫案件”对陀思妥耶夫斯基创作的影响,小说中的女性对文本最终结构定型也起了修正作用。众所周知,《〈群魔〉创作笔记》和最终完成的小说《群魔》之间,关系非常混乱;小说中两个人物中心的关系也很混乱,读者可能依然一头雾水。在为《〈群魔〉创作笔记》写的导言中,韦斯奥勒克(Wasiolek)说,读者“对陀思妥耶夫斯基评价涅恰耶夫天真无知的说法深表怀疑”(页19)。然而,这种男人对女人的无知和仇视,正是陀思妥耶夫斯基小说真正想揭示的东西。斯塔夫罗金生活在虚幻的自恋世界,陀思妥耶夫斯基用戏剧化的手法将其戳穿,安排女性嘲笑他,剥下他的面具,最终将他遗弃。

俄文版小说《群魔》小说插图

但小说也包含一些场景,描写女性(尤其女性社会主义者)受到施虐般的嘲笑。毫无疑问,叙述者嘲笑了维尔金斯基的“学生妹妹”。因为“她叔父对女性解放有看法”,她就和他“大吵了一顿”(页375)。叙述者的嘲笑印证了陀思妥耶夫斯基的看法,他发现,参加社会主义革命的人,无论男女,都一样容易误入歧途,陷入狂热。陀思妥耶夫斯基的攻击目标主要指向那些开口闭口大谈特谈社会主义者应该打破家庭关系和婚姻关系的粗俗女性。在这一场景中,这个女性虚无主义者骂她叔父是个“白痴”,说他那代人有其言“才有其行”(页379)。在此,我们可以看见“代沟”产生的暴力。由于代沟而产生的类似暴力也笼罩了百年后的美国。陀思妥耶夫斯基一方面讽刺了这个疯狂攻击长者的女孩,另一方面也通过斯塔夫罗金与各种女人(骄傲的丽莎、少女马特廖莎、瘸脚的玛丽亚和逆来顺受的达莎)的关系,揭示男性暴力和性别歧视的后果。陀思妥耶夫斯基反复再现性侵犯和性压迫之下的女性,而女权主义者抗议女性地位不公,从而要求变革;无论陀思妥耶夫斯基是否清醒地认识到,这两者之间存在关联,《群魔》都提供了共同的平台,揭示了“学生妹妹”对长辈的残酷,革命意识形态对普通人的残酷,以及斯塔夫罗金的性爱对周围女性的残酷。

陀思妥耶夫斯基嘲讽女性追求新身份认同,圣化玛丽亚这个圣洁的“疯”女人,无法创造出一个能够免受男性残酷伤害的女主人公,这些都被认为是他大男子主义的明证(页37)。但是,严格依照西方女权主义模式重塑女性身份,这个问题近来在女权主义内部引起了反思。与此并行不悖的是,一些现代伦理主义者转而支持陀思妥耶夫斯基对现代主义的批判。坦德西亚兹(Silvia Tandeciarz)解读斯皮瓦克(Gayatri Spivak)的理论之后,指出,有些女权主义者往往“不分场合生搬硬套理论,因此很有必要重新检讨‘先锋女性’的立场”(页88)。陀思妥耶夫斯基针对同时代的女权先锋有过类似批评。在十九世纪六十年代,一些俄罗斯女性的先锋立场“在西方世界无与伦比”,她们想“通过暗杀手段,摧毁帝国的政权中心”(页125)。《群魔》暗示,“过分沉浸在对新运动的幻想中”(页22),给一些女性带来了一次批判现状的刺激机会;这次刺激机会以牺牲其他女性来完成残酷的自我赋权。

比如,斯塔夫罗金娜和米哈伊洛芙娜都在“利用”玛丽亚来显示她们多么进步。斯塔夫罗金娶来“伤害”他自己的这个瘸腿女人,成了时髦激进女权主义者眼中临时的“吉祥物”。这两个贵妇人靠继承财产生活,暗示了陀思妥耶夫斯基的看法,

经济结构依然处于社会主义思想的核心,尽管社会主义思想宣称要打破这种经济结构。(Catteau,页157)

如果说卡托奥让我们注意到社会主义革命中存在结构性的经济问题,哈布斯(Joanna Hubbs)则表明,陀思妥耶夫斯基的女性问题牵涉复杂的政治-宗教问题。她认为,

玛利亚代表俄罗斯母亲这个形象,被那些自封的知识分子、被那些号称俄罗斯先驱却像小独裁者一样的人鄙视、抛弃和蹂躏。(Hubbs,页229)

陀思妥耶夫斯基夸张、甚至施虐性地描绘俄罗斯主流女性,这带来了难题:

如果男性权力冲动的精神动机来自男权统治,那么,女性权力冲动的精神动机何在?又该怎样克服女性的精神权力冲动?(Mitchell,页178-79)

对残酷的迷恋,对残酷男性领袖魅力的迷恋,构成了《群魔》的中心主题。如果说,陀思妥耶夫斯基对虚无社会主义者的攻击,一方面表现于男性对女性的侵犯和女性面对压迫者的愤怒,那么,另一方面,这种攻击则表现在他描述女性如何受到影响,如何按照男性形象重塑人格,结果就如丽莎那样,成了挑战“我们社会”的“女勇士”,带有征服者的精神权力冲动(页104-5)。“根据德罗兹多夫娜的说法,”叙述者告诉我们,

全是因为丽莎“桀骜不驯、冷嘲热讽”,一向傲慢的斯塔夫罗金……才受不了,也就无法以礼相待。(页64)

受虚无主义观念的影响,斯塔夫罗金和丽莎的关系象征了婚内夫妻(如韦尔霍文斯基夫妇和沙托夫夫妇)关系的破裂,进而导致主张节制的生活的解体,从而使性和暴力泛滥。斯塔夫罗金娜嘲笑斯捷潘•韦尔霍文斯基陈旧的自由主义,米哈伊洛芙娜用激进的政治革命学说对抗丈夫糊涂的保守主义,这些无不暗示,激进主义者摧毁传统的努力或许只会复制出他们努力改变的传统。

俄文版小说《群魔》小说插图

我们可以拿丽莎和斯塔夫罗金的关系作为范式进行分析。在这种关系中,陀思妥耶夫斯基揭示了大男子主义带有根深蒂固的施虐-受虐的倾向;这两种倾向又同两性的革命冲动胶合在一起,随着压迫者和受害者的交叉易位,其中的矛盾也就暴露出来。暴露出来的一个矛盾就是男性的天真,这也是具有性别歧视的自我中心主义的结果。就像涅恰耶夫,斯塔夫罗金的愚蠢或许在于,他对爱情力量的无知,他对陀思妥耶夫斯基观念的抗拒。正如陀思妥耶夫斯基在《作家日记》中说,

我们唯一伟大的希望寄托在女性身上,她们是我们复兴的一个保证。(Diary,页846)

陀思妥耶夫斯基将血腥的革命和对女性身心的戕害戏剧化地联系起来,隐喻性地写出了其间的关联:男性恐怖主义者强奸小女孩/西方思想强加于俄罗斯母亲。

陀思妥耶夫斯基对男权暴力的揭露已经引起读者注意。这尤其要归功于弗洛伊德。弗洛伊德说,陀思妥耶夫斯基对“罪犯无限同情”(Dostoevsky and Parricide,页177)。但《群魔》表明,陀思妥耶夫斯基将同情转向了女性。他戏剧性地表现了女性角色对男权的反叛姿态。这一点,精通弗洛伊德学说的读者恐怕很难注意到。斯塔夫罗金与丽莎、马特廖莎相处的时候,陀思妥耶夫斯基反复刻画手举拳头的姿势。这个手势把女权主义者的抗议和基督徒的抗议联系起来。陀思妥耶夫斯基嘲笑革命者在“密室”会议中“举起右手宣誓”,宣誓完毕“之后立马就将手放下”(页381),不过革命者的举手姿势和女性的举手姿势含义不同。在修道室门前见面之时,丽莎对斯塔夫罗金痛苦的情感纠葛淋漓尽致地表现出来,她举起手“在他脸前晃了晃”,作势欲打(页318)。这手势为她后来揭露他、抛弃他埋下了伏笔。“情不自禁一阵阵恨他”的丽莎(页317),也让人想起马特廖莎。斯塔夫罗金在强暴了她之后(页430),她也举起了“小小的拳头威胁”他。当女性也紧握起拳头的时候,这革命的意象就变成了对残酷男权的抗议,将沙托娃那句话——“斯塔夫罗金是野兽”(页613)——用具体的意象表现出来。在为斯塔夫罗金生下孩子之后,沙托娃的话语强化了女性迷恋更有权利男性的后果:

我打赌,如果我说我想给他也取个斯塔夫罗金这样恐怖的名字,你一定会赞同……天啊,你就是个忘恩负义、卑鄙下流的婊子,你命该如此!(页614)

与男性扭结在一起的“命”,就是受剥削,或变得激进。尽管最勇敢的女性揭露了这种“命”,但最蠢的女性却受惑于男性的“进步”观念,先是满腔激情,然后愤愤不平。女性在小说中扮演了重要角色,缝合了一些批评家所谓的小说两个重心:小说的一部分就像政治宣传册,另一个部分就如观念剧(Wasiolek,页111);或者说,小说的情节有两条线,一条线围绕彼得•韦尔霍文斯基,另一条线围绕斯塔夫罗金(Guerard,页262)。对此表面结构的分裂问题,利弗莫夫(Gordon Livermore)解释说,文本其实强调的是“对立统一”和“不同现实”之间的张力,在张力的背后隐藏着小说的“秘密”(页185)。但小说的秘密究竟是什么?这秘密是谁的秘密?当然,可以这样说,小说的双声话语代表了性别话语的分离。小说的革命问题(斯塔夫罗金作为领袖将“带给我们新的现实”)和宗教问题(斯塔夫罗金“这个彻底的无神论者离完美信仰的阶梯顶端还有一步之遥”),不能与斯塔夫罗金“异想天开”的“卑鄙”爱情问题割裂,也不能与下述事实割裂:斯塔夫罗金被几个他曾经伤害过的女人撕下伪装。跟随这些女性一道,我们就能发现小说的秘密,发现斯塔夫罗金不同生存状态(他的表象和他的实在)之间的差异,这种差异恰是小说结构分裂的复制或映射。

在《群魔》第二部第三章,斯塔夫罗金的妻子玛丽亚揭发她的“王子”是个“伪装的沙皇”,是个“觊觎王位的妄想狂”。(斯塔夫罗金自我供述的)马特廖莎的故事揭发了他自己所谓的“病”(页418)。在第三部第三章,丽莎揭发他性无能,需要“护理”(页545)。如果说,“在斯塔夫罗金……神秘的网络背后,站的是彼得•韦尔霍文斯基”(页685),那么,他还有一套网络,背后站的是一群被他利用、但最终变得勇敢起来的女人,她们曾经爱过他,但最终她们的爱都化成了恨。

考虑到这些揭露,《群魔》可以解读为是对某类特定浪漫男性的解构。他们病态地迷上革命、强暴、权力意志和感情冷漠,这些都是涅恰耶夫式现代主义的残酷症候。正如卡夫卡笔下的世界,

正是女性……提供了唯一的机会,找到跨越障碍的道路,阻止这个世界的异化。(Anders,页32)

在斯塔夫罗金与马特廖莎的关系中,在沙托夫夫妇的关系中,男性动摇根本的激进观念受到女性的挑战,女性因强调身体的脆弱性而获得洞见。甚至一直受到彼得•韦霍文斯基操纵的米哈伊洛芙娜,在宣布革命者放那一枪只会伤及一些平民之前,也“终于睁开了眼睛”,反戈一击(页524)。米哈伊诺夫斯基(Mikhailovsky)指出,陀思妥耶夫斯基“细致地……甚至带着爱,去分析狼吃羊的感觉”(页11-12),可惜他没有强调,这些羊中有多少母羊。《群魔》中被狼吃的羊并不是不分性别;尤其是联系到古尔德(Albert Guerard)所说的,“陀思妥耶夫斯基小说中存在恋童癖主题”(页93)。

陀思妥耶夫斯基为什么要对强奸少女罪耿耿于怀?为什么他要以强奸少女罪来惩罚斯塔夫罗金?对这些问题,在陀思妥耶夫斯基的批评家中,只有雅蒙林斯基(Yarmolinsky)和古尔德给了最满意的回答。相对而言,雅蒙林斯基虽然低调处理这些问题,但没有忽视斯塔拉霍夫(Strakhov)的断言——强奸少女的隐密欲望其实是陀思妥耶夫斯基的欲望。雅蒙林斯基指出,在《被欺凌与被侮辱的》中,“强奸少女的母题已经隐约出现”。在《罪与罚》中,斯维里加洛夫也有此恶行。另外,德米特里•卡拉马佐夫和“《少年》中威西洛夫也有同样的犯罪倾向”。古尔德认为,陀思妥耶夫斯基想犯强奸少女罪的欲望迫使他在小说中反复象征性地忏悔以拯救自己的灵魂(页101)。有些批评家指出了巴赫金对陀思妥耶夫斯基话语的分析,却没有充分解释“不断权力争斗中的对话到底具有多大的毁灭性潜力”(页196),他们或许可以再次回到雅蒙林斯基和古尔德关注的焦点。在斯塔夫罗金和那些最终拒绝“镜照”他的女人之间,存在权力斗争。[8]

圣彼得堡陀思妥耶夫斯基故居

(当年在此创作出了《卡拉马佐夫兄弟》等作品)

为强奸负责,为死去(无论是自缢、谋杀,还是难产)的女人负责,是斯塔夫罗金生命的一部分,生活意义的一部分。他的罪恶是典型的男性罪恶。在这个性别趋于模糊的世界,斯塔夫罗金娜可以因为斯捷潘•韦尔霍文斯基的“无助”(页67)而建议养女达莎嫁给他,省长连布克会向他那个白痴老婆“下跪请求饶恕”他说过的话(页488),列比亚德金会在写给丽莎的情书中把自己比成变形虫(页126),利普京不但不觉得羞辱,反而感谢斯塔夫罗金给他戴绿帽(页49),所有男人当中,只有斯塔夫罗金最像个男人。陀思妥耶夫斯基在斯塔夫罗金身边安插的男人,用叙述者的话说,简直就是“人渣”。按玛丽亚的委婉说法,他们都是些“三流货色”(页261)。作为这群乌合之众的主心骨,斯塔夫罗金拼命炫耀男人气概,引得那帮激进的追随者激动不已。对权力的崇拜,把一个“不知道害怕是何物”、“杀人不眨眼”、“不为他人左右”的男人当成偶像(页194),这其实提供给了我们如此熟悉的男性价值观世界。斯塔夫罗金代表贝尔(Annete Baier)和吉尔根(Carol Gilligan)等女权主义者眼中女性伦理匮乏的价值:情感主义的反应作为认知的一部分,移情的价值以及交流的渴望。正如最冷静的人感动了他人而自己依然不动声色,斯塔夫罗金把沙托夫的攻击仅仅作为“一次机会,认识到他自己的强大力量”(页233)。

沙托夫眼中的斯塔夫罗金意志坚定不移。在这幅斯塔夫罗金偶像图中,拉康主义者或许会发现一个永恒坚挺的阳具幻象,但这幅偶像图中最重要的一面,是斯塔夫罗金拒绝承认怜悯和恐惧。“当然,最吸引斯塔夫罗金的信徒的是,”叙述者说,“如何克服他们自身的恐惧”(页194)。克服男性的恐惧恰是男性拉帮成派的纽带和根源,这不仅引诱着文本中斯塔夫罗金的信徒,也引诱着文本外的某些男性读者。

尽管批评家都批判斯塔夫罗金的行为,但文本内外信徒的支持声仍然是小说批评传统的一道景观。“你是唯一可以举起这面旗帜的人,”沙托夫对斯塔夫罗金说(页240)。“在斯塔夫罗金的灵魂中,吊诡的是,犯罪的冲动就是自由的冲动,”韦斯奥勒克写道。针对许多批评家把斯塔夫罗金描写成“抛弃上帝的最完整的……自由化身”(Wasiolek,页131、136),男性圈子之外的女权主义读者追问,为了使斯塔夫罗金那具自由化身具有意义,谁的自由遭到了侵犯?假若斯塔夫罗金代表了“以‘超善恶’的自由行动来挑战上帝、社会和良心之人”(Slonim,页700),那么,斯塔夫罗金为什么必须用强奸少女或伤害女性的方式来表现他形而上的挑战?在斯塔夫罗金的信徒中,只有基里洛夫提了这样一个重要的问题:“斯塔夫罗金卑鄙的个人婚姻与我们的运动有什么关系?”紧接这个问题,叙述者评论道,斯塔夫罗金的“邪恶是冷酷的、节制的……理性的——里面有最反感的东西,最危险的东西”;然后,出现丽莎和马特廖莎举起拳头威胁斯塔夫罗金的场景。对基里洛夫那个问题,最好的回答,还是在斯塔夫罗金忏悔的时候,在丽莎揭露斯塔夫罗金是个病人的时候:这个病人的自由就是取消他人的自由,取消他人自由这个念头折磨着他,最终导致了他的性无能和自杀。

受沙托夫一句话的触动,斯塔夫罗金最终不再沉默,来到“吉洪修道室”忏悔。沙托夫问他,“听说你勾引孩子并将她们凌辱,真的吗?”斯塔夫罗金撒谎回答,“我从来没有伤害过任何孩子”。皮斯(Richard Peace)就把这句话信以为真,不太情愿相信斯塔夫罗金会是个强奸犯(页211-13)。但这一刻,叙述者评论道,

他沉默很久,才把这句话说出口。他说完之后,面色苍白,两眼发红。(页240)

显然暗示,斯塔夫罗金深知自己罪孽深重,强奸马特廖莎的罪感在他心中挥之不去。这种挥之不去的罪感,早在斯塔夫罗金和基里洛夫讨论自杀的时候就已显现。“人们不快乐,是因为他不知道自己快乐,”理论家基里洛夫夸夸其谈道。“那个继女会死去,这个小女孩会活下来——一切都会好的,”他继续说。“是的,一切都会好的,”斯塔夫罗金说,“死于饥饿的人也是好的,或许某人欺凌强暴了那个小女孩也是好的”(页224)。

在对待女性和“空虚单调的现代”方面(页6-12),陀思妥耶夫斯基将斯塔夫罗金塑造成一个态度暧昧的男性。斯塔夫罗金同时象征着伟大传统意义上的男子汉(受压抑男性意识中的坏男孩)和结束父权制的杀手(准“解放”的女人对这样的杀手又恨又爱)。对彼得•韦尔霍文斯基、沙托夫和基里洛夫这些男人来说,斯塔夫罗金自始至终都是革命偶像。但是,随着叙事的推进,斯塔夫罗金对女人的意义发生了变化。在丽莎、斯塔夫罗金娜、玛丽和达莎的眼中,斯塔夫罗金起初象征着某种缺席的形象,只有自己的在场(无论作为情人、母亲、激进战友,还是护士)才能弥补。在他戴了面具的脸上,这些渴望权力的女性涂抹的是她们自身的幻想;他的政治魅力和强大的性能力,给这些女性带来了挑战,因为他身上这些品质象征着对俄罗斯父权制秩序的颠覆,在这种颠覆过程中,“新”女性也体验到她们自身的解放。斯塔夫罗金娜把自己的儿子看成“新的希望,甚至是她新做的白日梦”(页45)。丽莎认为,自己的情人是个顶天立地的英雄,她希望用自己“神秘的力量”和意志与之对垒并最终“战而胜之”(页105)。作为革命偶像,斯塔夫罗金代表了所有潜在的女权主义者/颠覆者。对于体制性的父亲,他无所畏惧。他在性行为方面离经叛道,在忏悔前是个无神论者,人们一直以为他会为革命献身。“一想到他是个杀手就颤栗不已”的绝望男性和失意女性(页44)都爱这个虚无主义者,就像丽莎爱上那只巨大的雄蜘蛛,她想象斯塔夫罗金某天会带给她看这只蜘蛛(页545)。

韦尔霍文斯基(瓦赫坦戈夫模范剧院舞台剧照)

然而,斯塔夫罗金辜负了这些强加在他身上的期望。这个“秘密”叙述者一直没有明言,但与斯塔夫罗金有染的女人却清楚地揭露出来。斯塔夫罗金曾经对达莎说,她似乎为他所吸引,就像护士为“某具特别迷人的尸体”所吸引(页277)。在小说中有好几次,玛丽亚、达莎和丽莎都暗示,他需要女性的护理(页261,545)。女性似乎是小说二分结构之间的脆弱联系;在女性那里,斯塔夫罗金作为性爱英雄和政治英雄的身份破产。有女性在场的时候,斯塔夫罗金的表现都不专业,无论作为政治领袖,作为情人,甚至作为罪犯。比如,他只有拿最脆弱的“疯女”玛丽亚开刀,只有让别人为他卖命,去对付列比亚德金。如果正如卡托奥表明,陀思妥耶夫斯基拒绝把社会主义革命和车尔尼雪夫斯基式女权主义当作他批判俄罗斯乌托邦的一部分(页380),那么,小说中一群奇怪的女性也同样有力地结构了与西方笛卡尔理性观和节制观相联系的男权乌托邦。

斯塔夫罗金在修道室自白,马特廖莎的眼神让他胆战心惊;从那一刻起,小说进入后半部分,加速了女性揭下斯塔夫罗金面具的步伐。事实上,他也渴望这种胆战心惊的体验:

我希望,她还会用那双愤怒的眼睛看着我,就像过去的那样,似乎她能看穿……

斯塔夫罗金只说了半截话,他认为,马特廖莎看他的眼光中具有一种他模模糊糊能感觉到的知识和力量。他说,

“只要他愿意”,他就能够“把马特廖莎抛在脑后……但是,意想不到的麻烦就是,我从来就不想忘记她,我也不会忘记她;她一直在我脑海中,直到把我逼疯”。(页430)

斯塔夫罗金奇特的自白暗示,当男性开始明白自身特权带来的恐怖后果之时,他们就应该避免走入极端和女性经验认同,也要注意后撤的方式。陀思妥耶夫斯基描述男性注意女性的眼睛,符合他对他者的分析。他将女性戏剧化为一种力量,穿透男性的意识,某些时候能够让男性改邪归正,防止他进一步异化。对斯塔夫罗金这个19世纪解构主义/虚无主义理论家来说,这种异化关涉某种已经变成不断游走之能指的道德:

我用了如此多语词来表达这个观点,我既不知道什么是罪,也感觉不到什么是罪;……一切都是传统。

但是,斯塔夫罗金也明白他解构自我带来的性/政治后果:

我能够挣脱所有传统,但……如果我的确获得过那样的自由,我也就迷失了自己。(页426)

斯塔夫罗金的秘密一旦失去神秘的面纱,就变成卑鄙的症状,就改变了我们阅读小说的方式。斯塔夫罗金的强奸罪和合谋杀害女性罪不仅隐喻了对俄罗斯母亲的解构,也解释清楚了陀思妥耶夫斯基对《克拉丽莎》[9]以降现代小说中浪漫强奸犯的回应。斯塔夫罗金的秘密指向一套文化建构的男权话语,它们将男性身上具有而女性身上欠缺的东西理性化为“迷人的魔鬼”,甚至投怀送抱。斯塔夫罗金在修道室忏悔那章显示,他“卑鄙的爱情”是读者一直追求的主要秘密。强奸少女成了使用暴力的性别歧视者的典型疾病,最终同美学化的强奸之间解除了浪漫联系。斯塔夫罗金需要“杀死”马特廖莎和他自己身上那个小孩,需要“看见”他/她的眼睛在看。这种需要最终导致他自杀;他的自杀其实是步马特廖莎的后尘,是对马特廖莎自杀的复制,是将他的痛苦与马特廖莎的痛苦认同。在这章,“他者”的声音和形象最终穿透并解构了主人公的英雄主义。

斯塔夫罗金(瓦赫坦戈夫模范剧院演出海报)

然而,有读者发现陀思妥耶夫斯基揭开斯塔夫罗金的谜底之后,很失望:

“整部小说中,我们看到的是一个沉默寡言的斯塔夫罗金,”瓦斯奥勒克写道,“他内在的力量就像一片岑寂的荒原,就此而言,他沉默寡言的形象倒是非常吻合。自白一章中,那个善于自我解剖的斯塔夫罗金破坏了他身上的淡漠气质”。(页132)

此外,陀思妥耶夫斯基还破坏了浪漫的理想男人形象——一个可以“为所欲为”、抵达了人类最辉煌自由之人。但是,陀思妥耶夫斯基决定将斯塔夫罗金关于强奸罪的坦白与另一番承认(他承认自己“根本不是社会主义者”,而是“有点病”的人,页418)联系起来,从而表明,性别歧视与政治虚无主义之间曲径相通。陀思妥耶夫斯基拒绝了席勒的浪漫 “人”观——人“在抵抗自然压力之时,在‘感情焦虑的情景下’依然展示‘不受自然法则制约的道德’之时,是最高贵的”(Berlin,页84-85);他想表明,斯塔夫罗金没有能力去爱“自然”,去爱“女人”,这才造成精神的荒原、社会的荒原和政治的荒原,造成形而上的恐怖主义。

《群魔》舞台剧剧照

斯塔夫罗金泡在脂粉堆里,暴露了他自己的虚无主义。他暗中害了这些他在一定程度上认同的女人。她们的名字(Matryosha,Maria,Mary)都用Ma开头,暗喻了俄罗斯人日常生活中呼唤的mother(妈妈),也让人想起圣母Madonna(玛当娜)。斯塔夫罗金跟其中两个女人有过性关系。此外,他和丽莎也有性行为,只是似乎“完全失败”(页550)。马特廖莎的自杀,莎托娃的难产以及玛丽亚的谋害,斯塔夫罗金都可以说是罪魁祸首。他跟这些女人的牵连暗示了一种无意识的恋母情结;他一心想着反哺,但也一心想着毁灭这个母亲形象。博尔格(Louis Breger)指出,这些女性从不同方面象征了斯塔夫罗金亲生母亲的分裂形象。斯塔夫罗金娜对他没有母爱,在儿子心目中,她已成为他身上僵死的那部分。如果说,马特廖莎象征那个脆弱的孩子,她对爱的期望必然遭到变态的毁灭,正如童年时候斯塔夫罗金对爱的期望得不到满足一样,那么,对马特廖莎来说,斯塔夫罗金也是一种爱的象征,只不过是以性暴力的方式表现出变态之爱、残缺之爱。陀思妥耶夫斯基写道,“最恐惧的罪就是强奸少女罪”,因为它“摧毁了对爱之美的信仰”(Kjetsaa,页327)。这印证了吉洪在修道室对斯塔夫罗金说过的话,

再没有、也不可能有比你对那个小女孩犯下的更大罪行。(页434)

但是,在玛丽亚那里,斯塔夫罗金摧毁不了她对爱之美的信仰,倒是玛丽亚摧毁了斯塔夫罗金的信仰:他原以为自己的意志无坚不摧,精神高远。玛丽亚在白日受尽野蛮兄长的毒打,身体上落下残废;她不但像一面镜子,折射出斯塔夫罗金这些男性精神的变态,还把男性精神变态的恶果印记在身上。斯塔夫罗金发现,玛丽既没有疯,也根本不会逆来顺受,她能够看清,他是个“骗子……披着”革命“公爵”的外衣,不过是个杀人犯而已。玛丽亚的话语显然比沙托夫在大庭广众下的耳光威力还大。“你在说什么?”斯塔夫罗金对玛丽疯狂咆哮道,“他把她猛地推开;她的头和肩撞了一下,疼痛异常”。玛丽亚说他拿“刀”当成阳具和谋杀武器。她的话在他脑海里挥之不去,他冲到大街上狂叫“刀!刀!”,结果只碰到低贱的越狱逃犯费季卡,后者恰是他真实的镜像。为了封住玛丽亚之口,不让她道破自己的本来面目,斯塔夫罗金决定用刀刺杀玛丽亚,一把火毁尸灭迹。虽然这次谋杀是他忠实信徒的手笔,但这些信徒都相信是受他默许和纵容。

在《群魔》中,女性实际上不仅映照出男性,也打碎了男性之镜。借助三个对斯塔夫罗金产生了幻灭并最终魂归离恨天的女性,陀思妥耶夫斯基用戏剧手法逐步展示了斯塔夫罗金的毁灭。斯塔夫罗金盲目崇拜自我,而丽莎给了他致命一击。丽莎采用的方式不是玛丽亚那种虔诚基督徒的愚蠢抗议,而是初生女权主义者的抗议。当斯塔夫罗金向她承认,“我知道我不爱你,我知道我毁灭了你”,“你可以折磨我,惩罚我”,这时,丽莎的回答进一步揭露出,他“高尚的坦率”不过是另一种形式的自恋和性别歧视。她的话语中不无女权主义者的尖刻:

我不想做你大慈大悲的护士。假如我今天碰巧死不了的话,说不定我还真会去当一辈子陪床的护士;即使这样,我也不会去护理你,哪怕你病得不轻,抵得上任何一个缺胳膊少腿的病人。(页545)

玛丽亚说过,斯塔夫罗金是个骗子,唯一依凭的力量就是手中的刀;在此,丽莎说斯塔夫罗金“缺胳膊少腿”,是在进一步嘲笑他性无能。除了针锋相对报复他的性无能,报复他不爱她,丽莎也挑战了斯塔夫罗金的女人观。她说,

我总觉得,你会带我到某个地方,那里有一只像人一样大的毒蜘蛛,我们将在那里一辈子看着它,越看越害怕(页545)。

她希望面对黑暗的心;这颗黑暗的心,斯塔夫罗金常常骄傲地津津乐道。丽莎想象中的这只可怕的蜘蛛,让人联想到陀思妥耶夫斯基笔下其他几个男性肉欲主义者:《罪与罚》中认为地狱爬满蜘蛛的那个强奸犯斯维里加洛夫;《白痴》中梦见蜘蛛的伊波利特;《卡拉玛佐夫兄弟》中在“矛盾对立统一”的“蜘蛛”身上发现“秘密”的德米特里•卡拉马佐夫。此外,《群魔》中的蜘蛛,还让人联想到马特廖莎。斯塔夫罗金把自己的恐惧投射到这个少女身上,在这个被她强暴的少女身上看见一只毒蜘蛛。丽莎希望看见的这只像人一样大的毒蜘蛛,其实象征了人性悲剧之谜;在马特廖莎自杀之后,这只蜘蛛又具体而微地复制在斯塔夫罗金的梦中。

在自白中,斯塔夫罗金提到,梦中的天堂世界转瞬之间成为梦魇。“在明亮耀眼的光束中”,他看到一个“很小的点”,形如“很小的红蜘蛛”,刺进他的胸膛。此时,他看见马特廖莎站在光线中,

谴责我,举起她小小的拳头威胁我……她还是个小女孩,还不很懂事,向我威胁……当然,她只有怪自己。(页429-30)

在斯塔夫罗金的幻觉中,这只小小的雌性红蜘蛛刺进了他的胸膛,正如他将自己的阴茎插入了马特廖莎的体内。如果说,丽莎心目中的蜘蛛是个大大的雄性蜘蛛,那么,斯塔夫罗金心目中的蜘蛛就是小小的雌性红蜘蛛:雌性,是他对蜘蛛性别的看法;红色,象征他因沾染马特廖莎的处女血而产生的羞愧。性别之间的恐怖之战,男女间白刀子进红刀子出的贴身肉博,在这两段文字中达到了“白热化”。不同的是,马特廖莎采取的回应方式是自杀,丽莎则表达了阉割斯塔夫罗金的愿望,她想要去看那些被谋杀的牺牲品(她知道自己是共犯),最终摧毁了斯塔夫罗金在她心中激发出的男权崇拜。

陀思妥耶夫斯基剥去斯塔夫罗金的神秘面纱,揭示出他的本来面目,最后不只是给其他男人看。对女性迷恋男权文化和英雄崇拜(无论是社会主义者的理想乌托邦,还是魅力十足的男性个体),陀思妥耶夫斯基也加以嘲笑。他揭露出,女性也在为虎作伥,加入创造虚假男性英雄的活动,实质上也是男性的同谋共犯。这点在斯塔夫罗金写给达莎的信中得到印证。在信中,斯塔夫罗金表示,他不会因为她愿意为自己而牺牲就“尊重她”,从他心中流出的只有“否定,谈不上任何舍己为人,也谈不上任何力量”(页690-91)。

陀思妥耶夫斯基对女性问题的看法,不是借助逆来顺受的达莎,而是通过具有反叛精神的玛丽亚、马特廖莎、沙托娃和丽莎才逐渐浮出水面。在这过程中,他呈现出许多错综复杂、矛盾丛生的主题,女权主义者至今仍然未能廓清,比如:权力对女性的诱惑;女性像男人一样迷恋自我授权;一方面批判权力的“父权”属性,另一方面却强调女性是更好的养育者和护士。再现女权运动中这些未解的矛盾,《群魔》起了平台作用,展示了十九世纪女权主义者和二十世纪女权主义者共同面对的一些问题。陀思妥耶夫斯基警告,采取激进政治手段、借助暴力革新传统的男权扩张,或许会摧毁女性差异中最好的一面。

女权主义者上街游行要求男女平等

假若陀思妥耶夫斯基在某种意义上预言了“曼森家族”的出现,这也是因为恐怖主义者的乌托邦理想本身具有某种现代父权冲动,不容易跟女性问题截然分开。就像斯塔夫罗金一样,曼森不能超越善恶,因为他把女性作为他经营的生意。“只有依靠女性……曼森才能招徕男人”,有信徒告诉曼森的传记作者。同样,像斯塔夫罗金一样,曼森也不能“感觉到什么是恶”,他认为恶“都是头脑中的主观臆造……死,不过是我们大脑中产生出的畏惧而已,可以从头脑中清除,然后就不再存在”。陀思妥耶夫斯基在《群魔》中描写了女性将杀人犯斯塔夫罗金当成“进步先驱”顶礼膜拜,这点跟恐怖主义组织“气象员”的发言人多恩(Bernadine Dohrn)的态度一致——多恩把曼森塑造成为反文化英雄。

多恩比陀思妥耶夫斯基笔下那个嘲笑老一辈的学生妹妹更邪恶;他在1970年一次学生集会上宣称,“为那些带着自己刀叉的富有猪猡提供食物、聚在一间房吃饭”的曼森家族“已经远去”(页224、221)。无论是在“泰特-拉比安卡”连环谋杀案,还是在《群魔》中“游艺会结局”,我们都看见这一幕:面对受害者尸体,谋杀者举着刀叉狂欢。当“曼森女孩”阿特金斯抓住孕妇泰特的双手,叫同伴“特克斯痛下杀手”(Bugliosi,页181)之时,女性和男性合伙完成了这桩“真实”的杀人案。同样,《群魔》中也有女性加入男性的恐怖活动,杀害了以为自己怀上孩子的“疯”女人玛丽亚。这两个例子都暗示了厌女史上的“艺术”对“生活”的丑陋复制。激进的政治、女性的脆弱、男性的性别歧视,三者之间有着复杂的联系。陀思妥耶夫斯基将它们置于历史的长河中,从而跟我们的世界也发生了关联:浪漫超人哲学附带的神话就是,女性是男性的一面“镜子”。

通过揭露斯塔夫罗金对女性的侵犯,以及女性面对侵犯的反应,陀思妥耶夫斯基对强奸政治学作出了贡献。通过揭露男女身上不良的“超男”哲学,《群魔》揭露了新兴女权主义政治和女权主义文学带来的吊诡之处。

延伸阅读

(编辑:Dacia)

欢迎识别二维码关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请相关人士联系本公众号处理