基尔克果的可能性与消极性

编者按:本文作者为卡尔松(Thomas A. Carlson),赵翔译,原题目为《基尔克果的可能性与消极性——唐·乔万尼与亚伯拉罕的焦虑》。选自《经典与解释36:基尔克果的苏格拉底》,娄林主编,北京:华夏出版社,2011,页102-123。

……给那些皈依了可能性然而又接纳了无限的人,也给那些在有限性中枯萎的灵魂。

——基尔克果

唐·乔万尼与亚伯拉罕这两个人物分别出现于基尔克果的假名著作《或此或彼》和《恐惧与颤栗》里,本文将要探讨两人内心欲望(desire)与焦虑(anxiety)的发展史。以往的研究将两者视为人格谱系中的两个极端典型——即美学人格与宗教人格——本论文则希望聚焦于他们之间的一个共同特质,即从伦理的普遍性领域来看,二者都不可通约。

要阐明欲望与焦虑在不可通约性中所扮演的角色,我们需要引用基尔克果另一本著作《焦虑的概念》(The Concept of Anxiet)[1] 中的相关论点。在两位假名作者埃雷米塔(Victor Eremita)和沉默的约翰尼斯(Johannes de Silentio)笔下,唐•乔万尼和亚伯拉罕都具备了风格化的特征,他们可以代表不同时空、不同构造的欲望与焦虑。在接下来的比较研究中我将证明,所谓特殊性与现世性的具体表现,其实取决于它们与语言及其局限性之间的关系。这种关系以欲望和焦虑所产生的激情为条件,同时它也反过来成为这一激情的前提。

在《或此或彼》和《恐惧与颤栗》中,基尔克果的假名写作发挥到了极致。这要求我们谨慎对待唐•乔万尼与亚伯拉罕之间表现出来的巨大共同点——也许在此共同点之中恰恰隐藏着两者最大的区别。如此之绝然不同的共同点(differing-similarity)将是欲望与焦虑的发展史的核心问题。由此看来,所谓美学与宗教人格的区分也有其道理;该区分一方面相当于两者之间的共同点,另一方面又会符合我们对欲望与焦虑的分析。本文试图勾勒出这一共同点,以便释放其本质上的差异;而且,这样的研究也将有助于明确欲望与焦虑在精神存在中的多重角色。

基尔克果( Kierkegaard,又译克尔凯郭尔,1813-1855)

埃雷米塔和沉默的约翰尼斯——正如两人的名字所暗示的——都沉浸于对隔绝、孤独、隐秘与沉默的冥想之中。有一类人物,他们拒绝语言这一媒介,拒绝伦理企图揭露内在的要求,也拒绝将个体转化为普遍性;在他们面前,无论是魅惑抑或恐怖都失去了效力,甚至反过来被他们的人格所震慑——唐•乔万尼与亚伯拉罕就是这样。两者都反抗伦理领域内的沉思,不过反抗的角度有别。当然,与不可通约性的不同关系并不能抹杀两者在焦虑问题上的契合点:唐•乔万尼与亚伯拉罕都忍受着无限自由的可能性的折磨,这就是能够(being able)的焦虑。

我们的分析将表明,可能性是一个异常激进的概念:其本质并不是要耗尽于通往实在的路途中,而是始终存留于无尽的可能里。这一倍增的可能性——或曰可能性本身的可能性——慢慢迂回,回到了焦虑的对象之中。与恐惧(fear)的对象不同,焦虑的对象是无法明确、难以言说的。严格说来,它仍然位于无限性之中;它所标记之物为“空无”(nothing),这使得用定义的方法很难把握到它的实质内容。与此同时,对精神上的存在而言,焦虑的对象又是完整的,它标志着一种永无宁日又不可削弱的状态。解除了可见的绳索之后,这空无又创造出双重的束缚:它挖掘出欲望的坑洞——我们既无法安稳地居住于其坑洞中,又不能索性跳开它。

唐•乔万尼与亚伯拉罕都拥有强烈的欲望:这造成了备受折磨的状况并证明,在所有的力量之中都存在着消极的因素。唐•乔万尼欲望的有限性客体——他引诱的那些女性——要求的是无限的重复(repetition)。由于其欲望客体的不断增加,他最终确证了一个道理:得到这些客体的企图只能带来根本的失败。唐•乔万尼的欲望极其狂乱,甚至无限地欲求有限之物。与之相较,亚伯拉罕则是有限地欲求无限性;其欲望的结果是,自身这有限的个体与无限或绝对建立了具体的关系。在抽象自由永恒的现世性中,唐•乔万尼无限地欲求着;在历史自由有形的时间之流中,亚伯拉罕欲求着无限性。唐•乔万尼疯狂而无限的获取行为终使他失去了现世;亚伯拉罕则靠着牺牲现世而获取了无限性的赠礼。

《莫扎特 唐璜》音乐专辑,马勒室内乐团演奏,2000年版

在埃雷米塔笔下,美学家提供了唐•乔万尼这一代表感性力量或原则的形象;而约翰尼斯则视亚伯拉罕为极端精神关系下的有形个体。这两个人物的观察者也有类似之处:他们与自己研究的对象在精神上存在一定的差距。也就是说,两人描绘的对象都是他们自己所无法企及。

埃雷米塔发现自己与唐•乔万尼之间有着双重的隔阂:他编辑的本文来自一位美学家;而那位美学家面对唐•乔万尼那不可理喻的、直接的音乐情欲力量,也仅仅能够接近却无法深入其中。美学家与唐•乔万尼之间是一种临近的关系。“我所熟知的王国”,美学家写道,“是语言——我将到它最外沿的界域去考察音乐的王国”。[2] 在音乐与语言充满张力的边界上,美学家试图超越借助语言的沉思所能到达的极限。在此,语言的局限恰恰证明了音乐情欲的力量,而这一直接性的力量却是由外在于它的事物构成——它们来自语言王国的枢纽部分。

美学家以抒情诗的方式思考,“它是如此令人入迷,以至超越了思想”(《或此或彼》,页70)。美学家对莫扎特的唐•乔万尼的迷恋使他几近疯狂——虽然他和唐•乔万尼之间存在着明显的分界:

不朽的莫扎特!我把一切都归之于你——把我丧失了思想、我的灵魂受到震撼、我存在的核心受到恐吓都归之于你——我把自己的生活并没有在毫无心灵震撼中虚度归之于你。我不会在没有爱过的荒凉中死去——即使我的爱情是不幸的——为此我感谢你。(《或此或彼》,页60,强调为笔者所加)

美学家迷恋那令他惊骇之物。他的迷恋指向唐•乔万尼蕴含的力量——这种力量震撼了他。奇怪的是,如此震撼唤起了美学家对“无”的焦虑,因为它将美学家带到了“事物”与“无”之间的危险边界上:

真的,倘若他被夺走,倘若他的名字被抹掉,那么这将毁掉一根支柱,这支柱到现在对我来说尚未使一切化为无边的混乱,尚未使一切化为可怕的虚无。(《或此或彼》,页60)

在美学家抒情诗般的思想之下,潜伏着为语言王国所放逐的、缺少媒介的焦虑;然而,在他与音乐情欲力量产生联系时,焦虑突然浮出了水面。由于焦虑导致一种与例外之物的关系,因之它的对象根本不能定位。

同样引人注目的,是由恐怖、迷恋和焦虑所引出的约翰尼斯与亚伯拉罕的关系。亚伯拉罕这一独特个体的存在,击碎了所有体系化的思维方式;约翰尼斯也只能经由“辩证的抒情诗”——此乃《恐惧与颤栗》的副标题——来接近这一神秘人物。与《或此或彼》中的“直觉情欲的诸阶段”类似,《恐惧与颤栗》一书中也表现了语言与抒情诗式的思想之间的关系;后者躲避语言并使所有辩证的反思失效。这一奇特的关系反过来使观察者陷入了既狂喜又颤抖的状态之中。有一个人,当他听到了亚伯拉罕的故事,就无法自拔地陷入了“思想的震颤”;[3] 于是,他渴望能陪伴这位老父前往摩利亚山。在美学家迷狂的抒情诗式思维之中,在《恐惧与颤栗》的辩证抒情诗之中,思想的震撼始终是反复无常而不可控制——它外在于理性思维。

《唐·乔万尼》(《唐璜》)海报,维也纳爱乐乐团,1995年

《恐惧与颤栗》的三个问题中所详述的程序,都无法真正接近亚伯拉罕,这说明依靠推理的方法不能理解亚伯拉罕及其行为。事实上,对亚伯拉罕不可理解性的强调提供了一种验证偏离常规之物的方法:

它们可以在各自的领域之内得到描述和证明;然而,仅当它们以自身能力所及发生偏离的时刻,不可知的神秘版图才得以显露。(FT:112)

亚伯拉罕躲避他的观察者,如同唐•乔万尼躲避美学家。两者抽身离开了言语和概念的领地,而一个运用语言思维的观察者也至多能够描述出那边缘、空白与界限。

上面提到,唐•乔万尼与亚伯拉罕都受困于能够的可能性之焦虑。我们对这种焦虑的阐释将基于两个简单而意义深远的观察。首先,与匆匆一瞥所得到的印象相反,对于唐•乔万尼这个感性原则的肉身体现来说,性的关系并未发生。这一事实昭示了可能的不可能性。唐•乔万尼欲望的对象不断增加——他发现每一个女人都是可欲的,或者说,一切都蕴含着可能。然而,一个可以定义的关系必须将自身具体化和有限化,因此,唐•乔万尼的无限扩展的可能拒绝了所有现实的关系。该观察将要求我们对关系与地点作出文本上的定义;我们还有必要表明,唐•乔万尼的现世性、独特性的表达方式如何拒绝所有具体的关系。

其次是关于亚伯拉罕的观察:在摩利亚山上,刺杀并未发生。可以将该观察的内容命名为不可能的可能性。一个不可能的事件——亚伯拉罕一面献祭以撒一面重新得到以撒——成为了可能。这一不可能的实现得益于亚伯拉罕与绝对的绝对关系。该观察要求我们关注亚伯拉罕现世性、独特性的表达方式,并详细阐述它们在与绝对的绝对关系中所发挥的作用。

那么,对于亚伯拉罕而言,“信仰是一种激情”(FT:67)。亚伯拉罕能够“将其生活中全部的内容与其实在的全部意义集中于一个单一的愿望”(FT:42-43,强调为笔者所加)。与唐•乔万尼满溢而放荡的欲望不同,亚伯拉罕的欲望单一且明确。与不断征服一个个异性的唐•乔万尼相比,亚伯拉罕的现世性更为具体,他朝着一个具体的目标“踽踽独行”(FT:77)。构成亚伯拉罕焦虑的因素有:信仰的激情、欲望的单一性、毕生期盼的绝对具体的现世性、三天的步行,最后是必须拔出刀的那一瞬间。

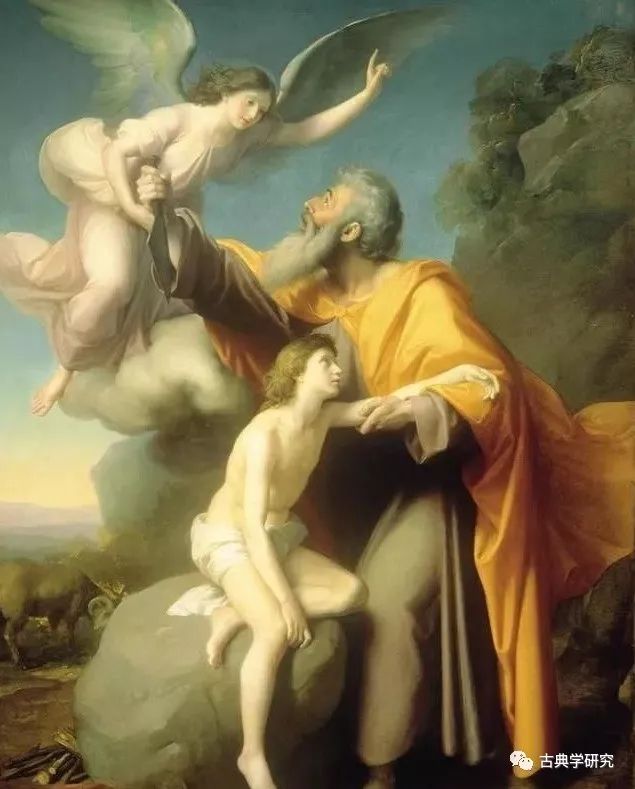

亚伯拉罕献祭以撒

在牧师有关亚伯拉罕的布道中,“独独忽略了亚伯拉罕的焦虑”(FT:28);约翰尼斯一直试图在他的阐释中纠正该错误。亚伯拉罕的焦虑并非其宗教经验中的附属物——在亚伯拉罕的故事里,焦虑是本质性的。亚伯拉罕的信仰也不能够让生活更轻松;毋宁说,那是“一种让他万般为难的信仰”(FT:30)。忘记焦虑就等于忘记亚伯拉罕。如果“我们完全不了解焦虑、悲痛和悖论”(FT:63),我们就不会了解这位信仰之父。只有认识了亚伯拉罕独特的焦虑,约翰尼斯才能相对准确地描摹亚伯拉罕的困境——这个困境意味着他要生活在矛盾之中。在亚伯拉罕的故事中,构成其精神存在与根本焦虑的要素,正是这一矛盾。放弃亚伯拉罕的焦虑必将导致精神上的空无,必将以伦理的方式误解亚伯拉罕或者“以美学的方式调弄这个故事的结局”(FT:63)。

急切地冲向故事的结局,在它到来时松一口气并反复强调亚伯拉罕最终不会失去以撒,这样的做法实际上绕过了亚伯拉罕生活中的核心。过于强调结局就忽略了亚伯拉罕的运动(movement),而那正是其现世性的关键环节——“充满焦虑、痛苦与悖论”(FT:65)的时刻。一个人如果只看到以撒最终得救的结局,就会完全忽略亚伯拉罕所深陷其中的矛盾。在通往摩利亚山的道路上,每一步都重如千斤。亚伯拉罕的生活体现了以下的悖论:作为个体的个体高于普遍性,永恒融入了瞬间以及那“存在的悖论”(FT:47)。于是,在他那里,信仰是一种充满激情的受难。

由于将生命集中于一个单一愿望的激情,亚伯拉罕与以撒的关系——这是他愿望的结果和他信仰的标志——已经超越了伦理与宗教的矛盾。从伦理领域内看,亚伯拉罕是在谋杀以撒;从宗教领域内看,他是在献祭以撒。这一矛盾导致了本质性的焦虑:“没有这样的焦虑,亚伯拉罕就只是徒有其名”(FT:30)。那为教士们所忘记且从未在布道中提及的焦虑,对亚伯拉罕而言,却是语言根本无法诉说的。在很大程度上,亚伯拉罕不能言说自己心中的苦闷;这一事实使得他的焦虑加倍,也构成了他那悖论式的进退维谷。约翰尼斯所以强调悖论,是为了提请我们注意亚伯拉罕的焦虑。他呼吁我们去倾听沉默。

上帝派天使前来阻止亚伯拉罕

亚伯拉罕与其欲望对象的悖论式关系还取决于他与语言的关系。献祭以撒的权力与无力言语的困窘纠缠在一起。

亚伯拉罕依然沉默着——他不能言说。这里面凝聚着苦恼和焦虑。[……]他可以说任何事情,但只有一件事他不能说——也就是说不能以别人理解的方式去说——于是他放弃了言说。(FT:113)

亚伯拉罕的沉默使得他彻底孤立了。准确地说,沉默的痛苦存在于独特的个体性与可以被理解的普遍性之间的裂痕之中。这个处在与绝对的绝对关系之中的孤独个体,被无情地隔绝在他的沉默里,无法和普遍性取得和解:

亚伯拉罕得不到调解;换句话说,他无法言说。只要开口说话,我就表达了普遍性;而假若我沉默不言,没有人能够理解我。假设亚伯拉罕要用普遍性的语言诉说自己的境遇,他就必须宣称自己正面临一场精神上的考验[Anfoegtelse];他找不到一种更高的普遍性来代替他所冒犯的普遍性。(FT:60)

在普遍性面前,亚伯拉罕不可能为自己辩解。与阿伽门农(Agamemnon)牺牲他的女儿不同,亚伯拉罕牺牲以撒不是为了更高的伦理目的:“悲剧英雄与亚伯拉罕之间存在着显著不同。前者仍处于伦理领域之内。悲剧英雄让第一级的伦理表达去服从更高一级的伦理表达”(FT:59)。从伦理上看,亚伯拉罕是凶手而绝非英雄。“亚伯拉罕的行为有着伦理之外的目的,因此他侵犯并悬置了整个伦理”(FT:59)。亚伯拉罕对普遍性的侵犯没有任何伦理上的根据——这个人完全无根无据地谋杀以撒。

亚伯拉罕要从伦理上为自己辩解,成为一种最大的诱惑。这种诱惑构成其生活中的根本张力。身处这一张力下的亚伯拉罕绝无安慰可言,因为“安慰由言说提供,而言说则将我带入了普遍性”(FT:113)。如此看来,亚伯拉罕的焦虑可以说是不可译的——或更确切地说,是不可化解的困境。该困境绝非是一种尚未泄露的秘密——它完全封闭而不可能泄露,于是导致焦虑。亚伯拉罕的生活编织成了神秘的文本,“就像一部为神明所独享的圣书,永远不会成为公众的财富(publice juris)”(FT:77)。亚伯拉罕代表着一种根本性的孤独,一种不可削减的私密性。亚伯拉罕的故事最终有了一个完满的结局,但他与绝对的隐秘关系不会有同样的完满表达。亚伯拉罕并不是一个信仰“模范”,可以让那些热情的追随者们去效仿。毋宁说,他象征的启示是:任何信仰运动都只能由一个作为特殊个体的个体完成。

麦比拉洞(Machpelah),亚伯拉罕的嫡子以撒及其妻子利百加,以撒的嫡子雅各及其妻子拉结都安葬于此

为了继续探寻亚伯拉罕与唐•乔万尼焦虑的异同,我们再来认清两种不同类型的内在性。亚伯拉罕经历着一种不可言说的激情,唐•乔万尼则不能言说他所经历的激情。唐•乔万尼“无限的激情”不能诉诸清晰的语言,而只能经由直觉性的音乐表达;音乐是展示感性力量的唯一媒介。唐•乔万尼的力量不能转化为清晰、客观而反思性的语言。由此可以说,他的力量位于内在性的范围中:“唐璜是一种内在的品性,因而不可能在身体造型和运动中、或者在造型的和谐中见到或出现”(《或此或彼》,页120)。与亚伯拉罕所代表的具体的个体内在性不同,唐璜这个人物身上蕴藏着一种力量,那是抽象的内在性。“在其抒情性方面,它是一种力,一阵风,是急切、激情等等”(《或此或彼》,页68)。唐璜的内在性是急躁的激情,是急速的乐句,也是奔放的瞬间。他的直接性仅仅在音乐中才能得到表达。亚伯拉罕的内在性则充满热情的忍耐,是漫长的等待,是走向摩利亚山的迟缓步伐,也是他在山顶拔刀那个非同寻常的瞬间。他的孤独仅仅在沉默中才能得到表达。所以说,唐•乔万尼与亚伯拉罕是两种不同条件的内在性,两种瞬间的现世性,两种类型的、并以其异同相互辉映的焦虑。

分别借助无法抗拒的声音和沉默,唐•乔万尼和亚伯拉罕拒绝了伦理的普遍性语言。然而在某种程度上,这意味着他们已经与魔性(demonic)有了瓜葛。对此,约翰尼斯曾评论道,与无法以伦理调停的悖论相遇,也就是与“神性和魔性”相遇,因为沉默可能是这两者之一。从外部看,沉默既可能是魔鬼的诱惑,又可能是“上帝与孤独个体的相互沟通”(FT:88)——一个观察者很难区别这两种不同的沉默。与亚伯拉罕的沉默类似,唐•乔万尼的音乐也可以视为是魔性的,因为音乐显现为“基督教在把它从自身排斥出去时所断定的那种艺术,显现为基督教将其从自身排斥出去并从而断定的那种媒介。换言之,音乐是魔性的”(《或此或彼》,页76)。因为拒绝转换为普遍性的语言,所以,我们可以认为亚伯拉罕的沉默为魔性的;因为排斥了所有精神性的因素,所以,我们也可以认为唐•乔万尼的音乐感性力量是魔性的。

这两类魔性都暗示着一种为普遍性所排斥的力量。由于为普遍性、伦理、精神性和善所排斥,这样的魔性便不得不与焦虑发生关系。这种关系与被排斥在外的处境,正是魔性的焦虑藉以生发的缘由;这一关系的含混性标明了焦虑的如下特征:现存的不在场性与不在场的现存性。对于亚伯拉罕,与神性的荒谬关系带来的焦虑,存在于这一关系所要求的沉默之中。唐•乔万尼的特殊性同样要在焦虑之中寻求;他的生活是“全部感性的力量,那种力量诞生于焦虑中;而唐•乔万尼本身就是这种焦虑,但这种焦虑恰恰是对生活的魔性的兴趣”(《或此或彼》,页146,强调为笔者所加)。亚伯拉罕与唐•乔万尼的焦虑分别指向人类精神综合的两极。为了更深入地理解焦虑,我们接下来将对这一综合进行分析。

国家大剧院全新制作歌剧《唐璜》剧照,2018年

由于焦虑不可避免地造成失眠,我们可以依据《焦虑的概念》的假名作者维吉留斯・豪弗宁西斯(Vigilius Haufniensi)——一个同样受失眠困扰的人——的观点来比较亚伯拉罕与唐•乔万尼的焦虑。按照维基留斯的说法,焦虑的体验伴随着人类的综合结构,并出自于人类与自我的关联之中。

焦虑出现于那个万物所依靠的支点上。人是灵魂与身体的综合;然而,如果两者没有联合起来产生第三种事物,这样的综合就不可想象。这第三种事物就是精神。[4]

人体验焦虑,因为他处在以精神(spirit)为媒介的肉体和灵魂(psyche)的综合之中。人之为人的本质就在于这一综合,所以他必须体验焦虑。精神的运动越有力,焦虑就越强烈,因为焦虑就是精神的自我关系。“灵魂如何与自我、与自我的受限制性相关联?它以焦虑的方式与自我产生关联”(C:44)。焦虑造成了综合中各要素之间的紧张与裂隙。整理不同要素的关系正是该综合的任务所在;另外,这一任务也蕴含着矛盾:这一综合中的运动为可能性、也为焦虑提供了空间。

灵魂-肉体的综合将转换为现世与永恒的综合——后一综合同样体现了精神存在的特质——在如此的转换中,它得到了更进一步的说明。“人是由精神维系的、灵魂与肉体的综合,而现世与永恒的综合并不是一种新的综合,而是第一种综合的一个表达”(C:88)。为何现世与永恒的综合是第一种综合必要而崭新的表达?也许因为,它是一种以精神为媒介的综合,而精神的劳作又为灵魂与肉体的综合引入了永恒这一概念:

灵魂与身体的综合由精神来确立。精神是永恒的,所以仅当精神将这一综合经由第二种综合——现世与永恒的综合——再次确立之后,它才是永恒的。(C:90)

认识到人是精神性的存在,不仅仅是认识到人是由心灵(mind)和身体结合而成,更要了解,在人的身上必然要体现现世与永恒的矛盾。

《焦虑的概念》的草稿中,有一段说明了这种双重关系:“个体是感性的,因此他处于具体的时间性之中;然而他同时又具有精神,也就是说,他可以成为精神性的存在,或者说成为永恒”(C:196-97)。作为综合的人具有现世-永恒的层面,这一点对于我目前这篇论文来说意义重大,因为引入永恒也就意味着有了指向未来的可能性;而对于这种可能性来说,焦虑又是首要的标志:

一旦永恒触碰了现世,未来就显露出来——这是永恒的第一次表达。如先前所述,精神——它在综合中得到确立,或者说将要得到确立——显现为自由的可能性并在个体的焦虑中得以表达。所以可以说,未来是永恒的可能性,并作为焦虑降临于个体。(C:196 -97)

唐•乔万尼与亚伯拉罕都在与精神的关系中得以确立自身,但为了区分两者,我们需要将感性审美与精神宗教对立起来。不过,这样的区分必须立足于他们与两种综合——灵魂-肉体、永恒-现世——各自的关系上。这也要求我们在区分两者时认清他们的焦虑与可能性之间关系的不同方式。

由于精神是综合,所以我们在谈论感性时,不能脱离它与灵魂的动态张力,反之亦然。为了接近唐•乔万尼,一个人无疑应强调其存在的感性层面。如同美学家所指出的,唐•乔万尼的爱情“是感性的,而不是灵魂性的。根据感性之爱的概念,它不是忠诚而是整个不忠诚。它爱的不是一个,而是全部——就是说,它勾引所有的人”(《或此或彼》,页107,强调为笔者所加)。相反,亚伯拉罕的爱则指向灵魂;他爱的是特定个体。为了接近亚伯拉罕,一个人必须牢牢把握这种爱的精神层面:“当爱神(Amor)离开普绪客(Psyche)时,他对她说道:如果你保持沉默,你的孩子将成为神;如果你泄露了秘密,那孩子将是人类”(FT:88)。亚伯拉罕为他的孩子所承负的爱,是灵魂性的,是指向个体的,它无法言说。亚伯拉罕的沉默源自他与神性的关系,从这个意义上说他的爱是神性之爱。需要指出,对以撒的灵魂性的爱建立在沉默之上,然而沉默也可能是魔性的。亚伯拉罕的模糊性便在于此。

国家大剧院全新制作歌剧《唐璜》剧照,2018年

同样是爱,唐•乔万尼与亚伯拉罕却将之趋向于灵魂-肉体之综合的两极。当然,两者仍同样地隶属于焦虑这一主题之下,而焦虑又是精神性存在的完整性见证。在《焦虑的概念》里,维基留斯表明,焦虑是精神自己联系自己的模式。人的自我关系也有着无可削减的模糊性。对于精神的自我关系来说,焦虑既是前提又是结果。这一矛盾不可能得到解决。精神“作为焦虑与自己关联[与它自己以及它的受制约性关联]。放弃自我,精神做不到;控制自己,精神也做不到,因为它具有外在于自我的自我”(C:44)。

上述模糊性动态地构成了精神存在的两面性。这种两面性是焦虑的特征,而焦虑的唯一主题就是精神存在,因为,焦虑是只有面向那为寻求自我占有而以自我关联自我的精神存在。自我关联的任务为极端的可能性、同时也为焦虑提供了空间:“精神这一实存常常呈现为诱惑可能性的形式,然而当人们试图抓住这可能性时,它又立即消失了;它就像一种只能承托焦虑的空无”(C:42,强调为笔者所加)。那可能性引诱着,但却无法把握、确定或控制——一种躲避现实化的极端可能性;而焦虑在可能性之下慢慢滋生着空无。于是,我们再次感受到焦虑与恐惧(fear)的不同:恐惧意味着自我与某外在对象的关系,而焦虑则标示了自我与其不可定义的、无限的可能性之间的关系(或曰关系的缺失)——我们已经指出,这样的可能性不可以归之于任何对象。

难以捉摸的可能性赋予了焦虑以模糊性的力量。“焦虑是一种有同情心的厌恶和一种厌倦了的同情”(C:42)。焦虑喜欢它所逃避的,又逃避它所喜欢的:这种特性使得我们不可能确定一种对象以便解决焦虑的问题。这种既吸引又排斥的运动同时是相互反对又相互统一——而焦虑正由此产生。关于人获得精神的体验,维基留斯写道:“他已经爱上了焦虑,因此无法逃离;但他不能真正爱上它,因为他正设法摆脱焦虑”(C:44)。焦虑与其“对象”(或对象的缺乏)之间关系的模糊性,可以告诉我们欲望与其对象的关系。

在唐•乔万尼和亚伯拉罕那里,欲望表现出了它的两种相反形式。唐•乔万尼爱女人,但却忽视了她们各自具体的个体性;亚伯拉罕爱以撒,却不得不将他献祭。唐•乔万尼表面上征服了“所有”女人,但“那实际上是一种穷困”(《或此或彼》,页107,译文有改动);亚伯拉罕那即将来临的损失,实际上却是无限的报偿。

不过,由于唐•乔万尼和亚伯拉罕的欲望都存在于焦虑的力量之中,因此他们恐惧和热爱的都不是具体的对象。再次重申维基留斯对焦虑与恐惧的区分:焦虑“有别于恐惧以及其他有明确对象的相似概念;焦虑是自由的实存,是可能性的可能性”(C:42)。通过对可能性的双重化——不是某个行为或实存的可能性,而是可能性本身的可能性——维基留斯为我们打开了一个新的空间,在那里,我们可以遇到产生焦虑的空无。而空无恰恰孕育了可能性自身的可能性。在此意义上我们可以说“产生于空无的自由是无限的”(C:112)。

《唐璜》,上海交响乐团音乐厅演出现场,2017年5月

在可能性的有限领地里,唐•乔万尼以热烈的运动表现出了无限的欲求;他的例子证明,人类不可能完全满足自己的欲望。在此意义上,唐•乔万尼的热情昭示了可能的不可能性。而亚伯拉罕的热情则完全颠倒了唐•乔万尼那里所体现的可能与不可能的关系。亚伯拉罕所希望的,是看到不可能成为可能:“有人因期望可能而伟大,也有人因期望永恒而伟大;但那期望不可能的人是最伟大的”(FT:16)。

唐•乔万尼的疯狂之处在于他对世俗享乐的无限追求;他的动力全然来自肉欲的力量。而亚伯拉罕的疯狂之处,则在于他那非凡而独特的努力;他以自己的软弱对抗上帝:“这世上的斗争者有很多:有人用自己的力量征服一切,有人用自己的软弱政府上帝。[……]亚伯拉罕是最伟大的,因为他的力量就是软弱无力……”(FT:16)。软弱是亚伯拉罕力量的源泉,它竟至于使亚伯拉罕相信不可能会成为可能;而唐•乔万尼的力量则在于,他相信可能是可能的。

还需要指出,唐•乔万尼的力量中也有着一种虚弱,或者说一种消极性:他不能不去勾引,因为从本质上他就代表着纯粹的勾引力量。另一方面,与唐•乔万尼相反,亚伯拉罕的力量——即他能够因与绝对的绝对关系而将以撒献祭——建立在一种能力的基础上,也就是说亚伯拉罕有能力不去献祭以撒:“在任何一个瞬间,亚伯拉罕都可以停下手来”(FT:115)。亚伯拉罕的力量包含着随时停止自己行为的能力。

因此,亚伯拉罕力量的恐怖之处不在于他有可能去做,而在于他有可能不去做那个正向他召唤、而他正一步步逼近的任务。唐•乔万尼与亚伯拉罕代表了两种力量和两种不同类型的消极性。唐•乔万尼的力量是虚弱的,而亚伯拉罕的虚弱中恰恰蕴含着力量。唐•乔万尼将可能的无限不可能性具体化;亚伯拉罕则实现了不可能的无限可能性。这两种类似的可能性都涉及到一种现世的决断,这一决断发生在永恒与时间交汇的瞬间。

通过对举唐•乔万尼与亚伯拉罕,我们试图接近他们各自的焦虑体验。维基留斯坚信,从亚当开始,焦虑的空无就已经紧紧抓住了所有的个体,那是一种“由能够引发的可能性的焦虑”(C:44)。之所以引起焦虑,是因为这一可能性没有对象。可能性的第一个激动人心之处在于,个体“对他能够做的事情没有概念”(C:44),他仅仅知道他能够去做。而将这一能够转化为现实的中间项就是焦虑(C:49)。

在亚伯拉罕的例子里,我们发现亚伯拉罕的焦虑因他对可能性的感知而引起。在同一运动中,亚伯拉罕可以将以撒献祭给上帝并杀死自己的儿子。另外,这一能力又与他不去摩利亚山、不拨出刀子的能力共同存在。亚伯拉罕的力量就扎根在这一可能性中:处在与万能的上帝的关系之中,他随时可以终止自己的这一力量。也许,由于与上帝的关系,亚伯拉罕才相信一切都是可能的。

但这种信仰并不等同于一切都是完满的确信:“不,可能性指的是:所有情况都同样可能。身处可能性之中的人所把捉到的必定既有欢乐又有恐怖”(C:156,强调为笔者所加)。上帝可以在要求以撒牺牲的同时又把以撒还给亚伯拉罕。但如果一味突出上帝有能力把以撒交还,实际上抹杀了一切都是可能的这一事实所带来的焦虑。亚伯拉罕的焦虑就在于:作为当事人,他敏锐地察觉到一切都有同等的可能性。

第二届国际青年艺术周之歌剧《唐璜》剧照

我们再来看看唐•乔万尼。他的焦虑具有实体性,所以从没有达到亚伯拉罕那种自我反思的高度。当然,在可能性的焦虑面前,唐•乔万尼也饱受折磨。从唐•乔万尼不断追求新目标的行为可以看出,他并不欲求一个具体的女人或女人的具体的爱;可以说,他欲求的是关于女人的欲望——包括他对女人的欲望和女人对他的欲望。唐•乔万尼不期待任何一次特定的勾引,他只喜欢无限的勾引的可能性。在此意义上,他那无限的欲望依然不明确——它无穷无尽,但又不是绝对的。唐•乔万尼藉以确立自己方向的可能性并不发生在充盈的时间性之中。

重复一遍:“可能性就是能够发生”(C:49)。在批判黑格尔式的逻辑学时,维基留斯曾表示,在黑格尔的体系中,唯一没有问题的假设就是转换(transition);它是该体系中推动性的力量,但这一力量恰恰不能在体系内部得到解释。

……在黑格尔式的思想体系中,对“转换”、“否定”、“中介”(mediation)等等术语的运用不存在任何麻烦,也就是说,在系统的发展中,运动的真正法则却找不到自己的位置。如果这一点不是假设的话,我实在不知道还有什么是假设。(C:81)

为了更明确地说明转换的诸种范畴,维基留斯将焦虑当作了可能性与实在性之间的中间项。从可能到实在的运动并非是定量的逻辑演进,而是存在主义的跳跃——这是以焦虑为前提的、从一种状态到另一种状态的跳跃。当然焦虑并不从因果性上使这一跳跃成为必然,但缺少了焦虑的因素,跳跃却不可能完成。

作为转换的前提,焦虑并不能作为自由或必然性的范畴:

在一个逻辑体系中,我们当然可以很轻松地说,可能性转化为了实在性。但在现实中却没这么简单:在此过程中需要一个媒介物。这个媒介就是焦虑。焦虑不能从逻辑上说明这一跳跃,但可以从伦理上证明之。(C:49)

从以上文字中,我们可以得出有关焦虑这一媒介的如下信息:在转向实在的过程中,焦虑显示了一种潜在地保存自身的可能性——在所有新的实在面前,可能性都能保证自己不转化为现实。因此,我们可以说焦虑既存在又不存在(参C:45):作为前提而非原因,焦虑能够呈现新的可能性;但这一可能性却并不能从焦虑那里推演而来(参C:114-115)。在某种意义上我们可以说,焦虑并未发生。换个说法,可能性发生所依赖的那个条件本身并未曾发生。焦虑的“对象”是无可确定的,从字面上讲,焦虑就是位置的缺失(atopos):在位置之外,缺乏通路,只有一种陌生、离奇的荒谬感。于是,焦虑对象的位置缺失引发了抒情诗式的迷狂思想。

《莫扎特 唐璜》音乐专辑,EMI公司录制,2006版

作为从可能性到实在性的第三个相关项,焦虑具有自己额外而短暂的暂时性(extra-temporal temporlity):某种瞬间。由精神-肉体的综合所引发的焦虑找到了这个瞬间所对应的暂时,在那里时间与永恒相交汇。“在个体的生活中,焦虑就在瞬间……”(C:81)。也是在瞬间,精神-肉体与暂时-永恒的综合相互联系起来。从可能性到实在性的逻辑转换不同于在历史自由领域中特殊个体所做的转换;为了区分两者,瞬间的额外的暂时性范畴就显得至关重要。“因此”,维基留斯评论道,

“当亚里士多德告诉他的读者,从可能性到实在性的转换是一种动作(kinesis)时,我们不应该从逻辑上理解这句话,而应该联系到历史自由的概念”(C:82)。

在《焦虑的概念》的草稿中(后来在定稿中被删除),维基留斯曾描述了从可能性向实在性转换的那一刻——那一瞬间既不位于可能性的领域也不归实在性管辖:“亚里士多德又对动作进行了更精确的定义:它既不属于可能性又不属于实在性”(C:195)。那栖息于可能性与实在性之间的,可以称之为准暂时(quasi-temporal)的瞬间,仍然是一种位置的缺失。

维基留斯注意到,在柏拉图的《帕默尼德》中,为了阐明这个本身未曾“发生”的运动的离奇前提,作者使用了“想象的构造辩证法”这种说法:

假定这个一(to hen)既存在又不存在,再假定它以及静止的结果都已经指出。于是,瞬间看起来就像一种奇怪的实体(位置缺失,atopon这个希腊语在此处非常恰切):它位于运动和静止之间而不占据任何的时间;在由运动到静止和由静止到运动的时刻,它可以渗入其中同时又游离其外。(C:83,强调为笔者所加)

通过一个恰当的希腊词语atopos——该词语与无位置或位置是缺失相关,还含有怪异、荒诞、奇妙甚至厌恶的感觉——维基留斯强调了这一不占据空间的实体的奇特性。有必要指出的是,那些不会发生的事物同样也不占据时间,因此当下的现存性不能经由连续性的体验来感知。

那么,为何维基留斯如此费力地追溯古希腊思想呢?简单地说,是因为他发现了古希腊语对非存在(non-being)的关注——这一点在现代语言中早已付诸阙如;而非存在又与瞬间(moment)的奇特时空特质密切相关。在时间性的分析中,非存在将被置于瞬间这一范畴之下。“……必须牢记在心,在时间范畴之下的瞬间是非存在的。非存在(在毕达哥拉斯那里是kenon[非;空白])在古代哲人那里受到了更多的重视,而现代哲人则往往将其忽略”(C:82)。非存在的思想对于理解瞬间的概念非常关键;这一思想甚至还是基督教之创世、历史和本体论概念的基础。

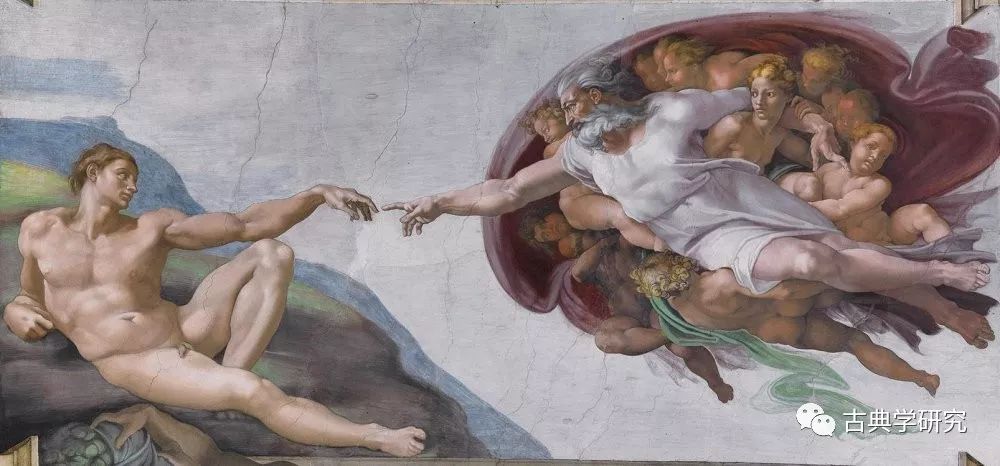

《创世纪》,西斯廷教堂顶画

非存在这一范畴以及瞬间对它的时间性限制中,都蕴含着一些情感性的因素——包括激情、欲望、焦虑等等——这些因素正是构成唐•乔万尼和亚伯拉罕特殊性的基本环节。

在基督教看来,非存在无所不在,正如万物皆由无创生并皆是伪装和虚空,正如罪的衍生以及为灵魂所排斥的肉欲,正如为永恒所遗忘的现世;于是,对于基督教来说,剩下的事情就是想方设法排挤这个概念并为存在性让出地盘。(C:83)

意识到从空无中创世的奇迹,就是意识到人的生活中具有不可忽略的非存在;由这一点出发必然会产生欲望、焦虑和所有的可能性。从人类的角度看,人们孜孜以求的一直是实现自己的存在。由此观点我们也会发现,焦虑并不仅仅来源于未来的可能性,它同样也是对过去的焦虑。因为“主观性从未达致完满”(C:197),所以,这不完善的、破碎的主体必然充塞着因非存在而起的焦虑。非存在的空虚同样关切着未来与过去的焦虑,而此空虚本身则是由可能性表达:

或会导致我忧虑的过去,必须处在与我的可能性的关系之中。如果我对某些过往的不幸感到焦虑,那么,我焦虑的原因绝非因为它是过去的,而是因为它有可能重复,也就是说变成一种未来。(C:91)

不完满的过去必将在未来重复出现。重复的可能性——也包括使重复成为必要的可能性——表明了位于未来的焦虑源自于过去。从过去产生的非存在,同样蔓延到了未来,并表现为对无的焦虑。

在《焦虑的概念》一书中,永恒一词并不像通常所理解的一样是时间的对应物,而是特定地对应于瞬间一词。“于此,瞬间的重要性再次浮现——它的存在使永恒具有真正的意义,因为永恒和瞬间呈现为极端的对立……”(C:84)。但是,永恒与瞬间之间意义重大的区别,恰恰只能在两者的相似之处寻求——无论永恒还是瞬间都脱离了由过去、现在和未来组成的时间构架。两者的不同就在瞬间感性与永恒灵魂的联系上:

瞬间意味着没有过去、没有未来的现在,在瞬间中潜伏着不完满的感性生活。永恒同样也意味着没有过去、没有未来的现在,但永恒却是完美的。(C:87)

瞬间是即刻(instant)的悖论:它既存在又不存在(现在),却又将自身呈现为已然消逝之物。即刻的当下呈现无法在时间中得以延续。这如眨眼般的瞬间并不比已逝更接近于现在;事实上,它往往显现为已经消逝的。于是,瞬间的悖论可以总结如下:它从未完全是现在,但同样,与永恒类似,它又与过去或未来毫不相关。“眼睛的闪动最是迅捷,这甚至可以让它与永恒较量”(C:87)。

《创造亚当》,梵蒂冈西斯廷教堂壁画

瞬间还和精神有着某种默契:“一旦精神的位置得到确立,瞬间就成为了现在”(C:88)。继而,精神的位置的确立,又关系到作为罪的感性的确立/排除,以及作为时间的精神而非自然范畴的历史的确立:

瞬间是一种模糊性,在这种模糊性之中,时间与永恒彼此交汇,在此交汇点上,暂时性这一概念也占据了一个位置。于此,时间持续地渗入永恒之中,永恒也持续地遍及于时间。(C:89)

只有给精神性的暂时以位置之后,永恒与瞬间才实现真正的价值;而在时间与永恒的冲突中,精神的力量也得以凸现。“一次眼睛的闪烁就像对时间的一次标记,不过更明确的标记发生在时间与永恒那命定的冲突里”(C:87)。精神位置的确立与其媒介——语言的具体化是一致的。我们努力探索唐•乔万尼与亚伯拉罕两人与语言的边缘化关系,也是为了明确他们与精神和瞬间的关系。

维基留斯对瞬间作为位置的缺失(atopos)的苦心论证,与唐•乔万尼的音乐中额外而短暂的暂时性取得了一致,在唐•乔万尼那里,“音乐本身具有一种时间要素,但除了隐喻意义上外,音乐仍然不是在时间中产生”(《或此或彼》,页68,强调为笔者所加)。正是由于不在时间中发生,音乐作为感性的敏锐领域才能迅捷地在瞬间与瞬间中滑行,而我们只能将之标记为位置的缺失。于是,在《或此或彼》中,美学家明确指出:

在中世纪,人大谈特谈的一座山在任何地图上都找不到;它被称为“维纳斯山”。感性在那儿有自己的家园,它在那儿有狂野的快乐,因为它是一个王国,一个城邦。在这个王国之中,语言没有家园,也没有思想的泰然自若,也没有沉思的劳动成果,所听见的只是激情的基因,欲望的游戏,陶醉的粗野噪声。(《或此或彼》,页102)

建立于在场存在之上的、叙述性的短暂要求空间的连续,要求给每个地点以明确定位,而这个感性的乌有之地(no-place)公然拒绝这一定位。它额外而短暂的暂时性极其缺乏关联,且无法定位,因此它总是处在边缘,并直面精神。从暂时性来看,我们再次发现亚伯拉罕与唐•乔万尼分处于精神综合的两个极端之上。

唐·乔万尼与骑士长的石像

表面上看,唐•乔万尼没有时间去完成连续性的或忠诚的爱情。他只拥有瞬间,瞬间的无限重复只能露出无关紧要与冷漠的迹象。通过不忠诚的绝对化,唐•乔万尼已远远逃离了任何具体的关系。于是,虽然进行了那么多次的勾引,对于唐•乔万尼来说真正的性爱关系并未发生。另一方面,在对以撒的爱之中,在与绝对的绝对关系之中,忠诚的亚伯拉罕除了时间之外一无所有。

九十年的等待,三天的徒步,拔刀的一刹那,亚伯拉罕与这些具体的时间紧密地联系在一起。亚伯拉罕证明了“精神之爱在时间上是连续的”,而唐•乔万尼则表明“感性之爱在时间中消失”(《或此或彼》,页108)。后者的生活是“分离(repellerende)的片断的总和。它们毫无连贯性……”(《或此或彼》,页109)。唐•乔万尼缺少亚伯拉罕那为沉思的等待所预留的时间,也缺少步行三天所需具备的耐心:

唐•乔万尼完全不像一个沉思的个体那样具有某种持续性,而是在一种永恒的流逝中奔忙着,正如同音乐一样,当声音一停止它就立即结束了,只有当它再次响起时才重又存在。(《或此或彼》,页116)

抗拒言辞,直接性,反沉思的内在性,这些因素使得唐•乔万尼位于那灵魂综合的肉体性极端上;而在他的另一端,是同样无言但却具备强烈反思性的亚伯拉罕。唐•乔万尼的多变的、非实质性的瞬间发生于时间之外的时间中,而亚伯拉罕的唯一的、决定性的瞬间则在充溢的时间中浮现。

唐•乔万尼永不知安宁为何物,他在激情中飞行,在欲望中做着轻快的嬉戏,然而信仰骑士却沉重地“踽踽独行”(FT:77)。亚伯拉罕生命的暂时性渐成疯狂,当他以所有的忍耐朝向那个召唤其牺牲以撒的瞬间——而以撒恰恰是他毕生等待的报偿:

这是他130年生活的结晶。谁能忍受的了呢?如果我们稍加想象,亚伯拉罕的同代人必定会这么质问他:“这是一种多么持久的延迟啊。历经千辛万苦,亚伯拉罕最终得到了儿子,然而如今他却甘心将儿子献祭——他难道没有发疯么?”(FT:77)

在亚伯拉罕执拗的沉默里,他的疯狂愈见其深。悲感(pathos)于此诞生,而他的激情则躲避着所有语言的描述并日渐滋长。亚伯拉罕暂时性的疯狂在于他在时间之内对抗时间。不同于唐•乔万尼多变而短暂的瞬间,亚伯拉罕的瞬间是唯一的,它发生于充溢的时间性中。在那一瞬间,亚伯拉罕生活中的最大财富被牺牲了,对于亚伯拉罕来说那无异于牺牲了一切:“他与时间抗争并维系着信仰。现在,所有抗争的可怕之处都集中于这一瞬间”(FT:19)。

在那真实而唯一的、夺去其毕生之等待的瞬间,亚伯拉罕内在时间的浓度达到了极点。而该瞬间发生在一个唯一的、确定的、必然的地点——摩利亚,那是上帝指定的地方。“上帝考验[fristede]亚伯拉罕,对他说道,带上你唯一的儿子,你所挚爱的以撒,去往摩利亚山,把他放在指定的地方,制成熟肉献上”(FT:19)。然而,就在这个地方——这上帝指定的唯一场所——也就在那个时间——那亚伯拉罕必须做出决定的、完全在场的瞬间——刺杀并没有发生。正是如此嘎然而止的结局,使得亚伯拉罕依然葆有意犹未尽的潜在可能。

维纳斯山或摩利亚山。两种主题:无法定位的位置缺失或上帝指定的祭坛;两种暂时性:不受一般时间影响的感性时间或终生真实的精神运动;两类瞬间:多变而已逝的或唯一而决定性的;两种欲望:无限地欲求或欲求无限;两类焦虑:没有真正的发生性爱关系或刺杀。

圣殿山(Temple Mount,又称锡安山、神庙山或摩利亚山)

唐•乔万尼是一股力量,而亚伯拉罕是一个个体,两者在焦虑上有本质性的联系。他们的焦虑并非由什么具体之物造成,这正是焦虑的含义。同样也没有什么由焦虑产生:唐•乔万尼无限增加的勾引次数只留下了一个清单,一个空洞的数字。亚伯拉罕终生的等待以及他在本质意义上的无限飞跃,在一次并未实现的牺牲和刺杀中达到顶点。美学与宗教的焦虑都是绝对独特的,但它们都朝向空无的对象。或许,最伟大的焦虑能将两种空无合而为一。当然,在焦虑欲望的内容上,美学与宗教截然不同——这一点我们已有论述,而凸显这种不同的恰恰是最细微之处:它轻如蝉翼,如同闪光的小碎片,又如同一次颤抖的微小空间。

注 释

[1] [译按] 通常汉译为《恐惧的概念》,此处从文章内容而作此更正。

[2] Kierkegaard,《或此或彼》(Either/Or),Ed. and Trans. by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton:Princeton University Press. 1987,页66。[译按]中文版参见阎嘉译《《或此或彼》(华夏出版社,2007年)上部,页77(译文有改动)。后文凡引用此书均随文附注中文版页码,译文略有改动,不一一注明。

[3] 基尔克果,《恐惧与颤栗》(Fear and Trembling;Ed. and Trans. by Howard V. Hong and Edna H. Hong. Princeton:Princeton University Press. 1983),页9。后文凡引用此书均简称FT并随文附注英文版页码。

[4]基尔克果:《焦虑的概念》(The Concept of Anxiety. Ed. and Trans. by Reidar Thomte, in collaboration with Albert B. Anderson. Princeton:Princeton University Press. 1980),页43。后文凡引用此书均简称C,并随文附注英文版页码。

延伸阅读

(编辑:三尧)

欢迎识别二维码关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请相关人士联系本公众号处理。