高瑾 | 《当你老了》与爱的逃离

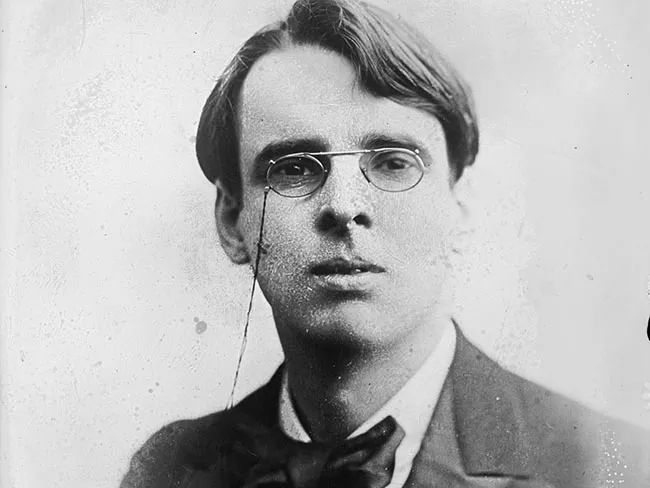

叶芝与爱尔兰

“爱的逃离”

正是在这个历史时刻,在借鉴法国文艺复兴诗人皮埃尔·德·洪萨著名组诗《致艾兰的十四行诗》(Sonnets pour Hélène, 1578)之一《当你老了》(“Quand vous serez bien vieille”)的基础上,叶芝于1891年10月21日写下《当你老了》。[13] 叶芝常将冈譬喻为特洛伊的海伦,艾兰正是海伦这个名字的法语版本,这是此诗与冈之间的又一个关联,构成了自传与创作之间复杂张力的一个部分。还值得一提的是,洪萨是七星诗社(La Pléiade)的重要诗人,而七星诗社的关注方向之一是语言本身与身份认同的关系,强调通过法语而不是拉丁文写作以丰富本土语言、振兴法国文学,卡斯特称之为“语言爱国主义”(linguistic patriotism)[14]。

如将这首诗与洪萨的十四行诗原作进行对比,原作中被设想为老妇人形象的女子也坐在炉火旁,虽年事已高,却仍秉烛纺线,吟唱起洪萨赞颂自己年轻时美丽的诗篇,并为之讶异——这个劳动并思考着的人物形象保持了身体与心智的活跃;而已然昏昏入睡的则是劳作后的女仆。[19] 相对地,叶芝《当你老了》诗中的老年时期,似被刻意塑造成了白发衰容,不仅沉闷迟缓而且无所事事,是临近死亡的衰颓阶段。伯恩斯坦因此批评了此诗中的这个老年意象,认为其产生原因是作者青年时诗歌风格和思维方式上的缺陷,并且主张叶芝将有一个逐渐成熟的写作过程,对老年的看法在其晚期作品中臻至成熟。[20]

诚然,叶芝涉及老年的诗篇颇多,其中尤为著名的例子是其晚期作品,如写于1926年的《驶向拜占庭》(“Sailing to Byzantium”),诗中老人的灵魂可以有清扬的歌声:

首先应当指出,与伯恩斯坦的观点相左的是,即便早在作为《凯瑟琳女伯爵》附录同期出版的其他诗篇中,研究者也能看到叶芝对老年的积极理解以及复杂的描述角度。例如,在《精灵之歌》(“A Faery Song”)中有“年老而快活”(old and gay)(VP:116)这样的表达,与《当你老了》中的“年老而苍白”(old and grey)在拼写和发音上仅有细微差别,但却在语义上形成了鲜明对比,似有故意为之的呼应,探索着老年的不同层面。[23] 甚至在《凯瑟琳女伯爵》出版之前,在他于1889年出版的长诗《奥辛的漫游》中,叶芝就已经写道:“一位老人搅得火焰升腾。”(VP:26)

叶芝早期诗歌中对老年的多方面描述不仅体现了人世和仙境、凡人与精灵或英雄的差别,也通过象征而体现了尘世生活的诸多可能性,他直接描写了普通人在老年时期的生命力。例如,最初发表于1889年11月的《猎狐者歌谣》(“The Ballad of the Foxhunter”,收入《路口》组诗)中就有“这位老人的眼中是火焰”(VP:98)这样的诗句。显然,即便对青年时代的叶芝来说,老年也可以有充沛的能量和丰富的可能性,并不单纯意味着衰竭和失去,老人的形象也能与火焰紧密联系在一起,甚至组成统一体。[24] 并且,《玫瑰》组诗[25]中的另一首诗《世界的玫瑰》(“The Rose of the World”)特意用质疑式的反问句开篇,恰恰反驳了叹惋美不能永恒的古老诗歌传统:“谁梦见美像梦一般逝去?”(VP:111)在这首诗中,星辰都被直呼为“天空的泡沫”(VP:112),而始自上帝创世之前的美却是永恒。

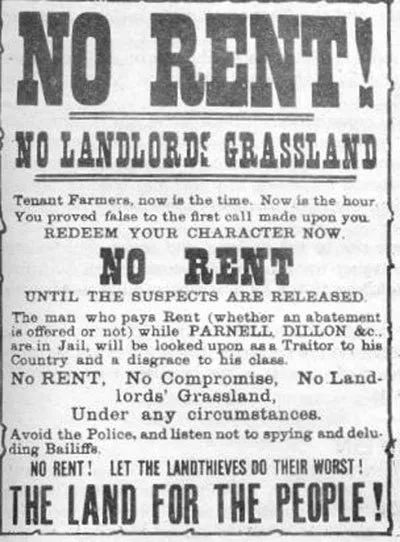

在《当你老了》被收入不同诗集出版的过程中,叶芝也做了一些修订,但无论行文还是字面意义,该诗的1892年版本与1925年版本之间的差异都不显著。与同时写作的《爱的忧伤》(“Sorrow of Love”)相比,后者显然才是被诗人认为风格和思想不够成熟的少作,修订版与初版变化极大。[26] 如把《当你老了》置于叶芝与冈之间社会与政治取向的差异中来分析,那么诗中负面的老年形象似乎更不是诗歌风格或诗人成熟度的问题[27],而在某种程度上可以被理解为叶芝对冈的激进政治活动的批评,而且他后期的诗也愈加明确、愈加强烈地表达了这个批评的立场。在1927年给冈的信中,叶芝不但描写了自己政治倾向的变化,也明确指出他和冈之间虽然各自经历思想变化但却始终存在并趋深的政治分歧:

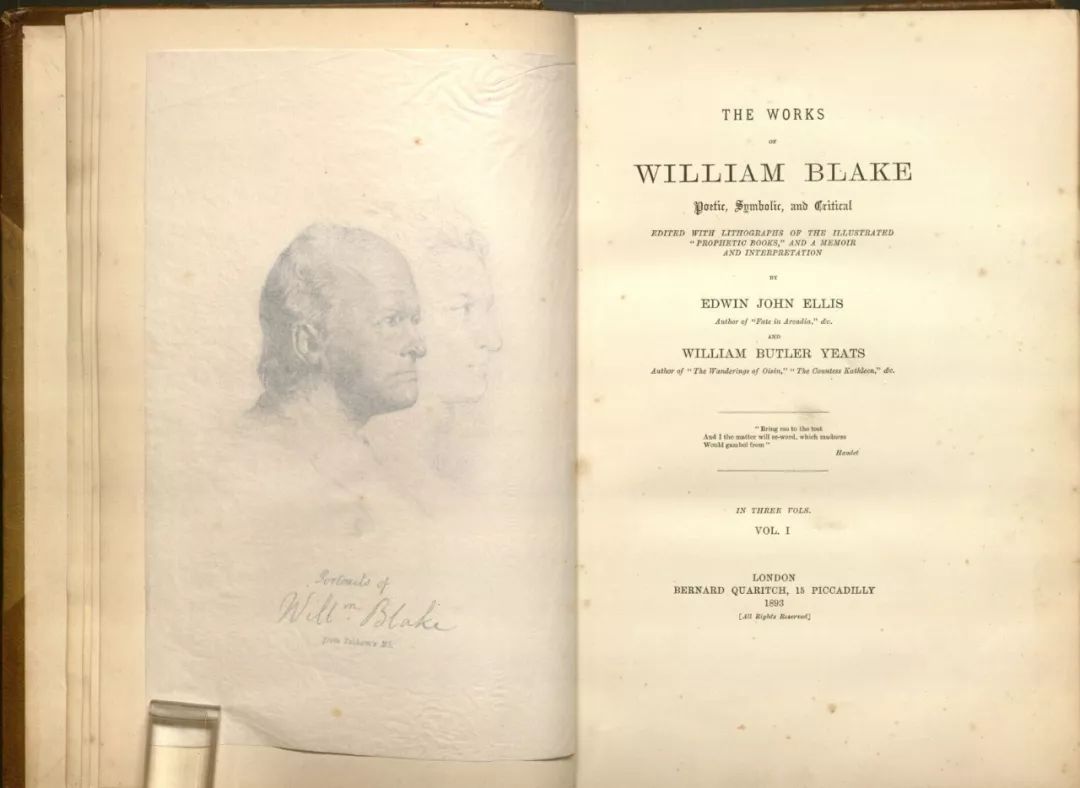

叶芝虽喜爱布莱克和雪莱的诗,但并未吸取这两位诗人的激进面向;他虽被萨义德称为一个“无可置辩的伟大的民族诗人,在反帝抵抗运动期间阐述了遭受离岸统治折磨的人民的经历、抱负和有复愈能力的愿景”[29],并参与了现实政治,在1922年成为爱尔兰自由邦(Irish Free State,1922—1937)的上议员,但他对于冈的激进政治活动和采取一切手段达成独立的姿态却始终持保留态度,甚至认为这些活动妨碍了冈发挥天赋。在《〈凯瑟琳女伯爵〉及多种传说与抒情诗》中,《两棵树》的语者已经在对比两种不同的生活,弗莱认为在布莱克那里,这两棵树会被称为“生命之树与神秘之树”[30]。在写给女儿的诗《为女儿的祈祷》中,叶芝又一次想到冈的生活,并把基于抽象理念的激进政治与憎恨和固执等同[31],认为“智识上的憎恨是最糟糕的”,并写道:

《当你老了》这首早期作品体现了自传与创作之间的张力,重视诗歌文本作为文学创造物的性质,强调诗人与读者的身份以及阅读的过程,可被视为借助戏剧独白式的语者诗人的陈述以探索诗歌中英语语言的声音和语调以及传统母题的努力。[32]

全诗行文看似简单,细读之下却具有高度的复杂性,不但频繁使用与关键词和标题词“老”(old)押韵的元音 /əu/ ,并大量出现发音的字母o,使声音中一唱三叹的语调在视觉上又被加强。而语音和字母层面体现出的高度重复,也在语意中得到体现。第一节第二行“在炉火旁打盹”,更加强了开头两行建立的衰朽而单调的老年意象,凸显了关于老年的母题:内在的生命之火已经熄灭,唯有依赖外在的温暖度日;头颅不再是活跃思想的所在,而是机械动作的被动执行者,突兀地一遍遍上下运动,仿佛重复着第一行中规律的抑扬格节奏。在第二和第三行中,主句的将来时动词模仿法语原诗均省去了主语,在形式上被简略为类似祈使句的句式,效果几乎可以看成是语者用若干个祈使句提出了一系列要求,“拿下这本诗册”、“慢慢诵读”、“梦忆”等。[33]

“慢慢诵读”让诗句的节奏放缓,变得不再那么局促紧张,这虽是对聆听者的要求(或是对其老年时钝讷理解力的批评性描述),但也可被同时理解为语者在某种程度上潜意识地对自身的反省和规劝:在对聆听者的诉说中,不宜操之过急。此外,这更可以被理解为对读者的教育和造就,诗的文本自身要求读者采用一种更加从容的阅读方式。第二行的“拿下这本诗册”进一步提示我们,叶芝不仅创建了文字,还希望造就读者,要求读者思考阅读的方法和意义。这首诗并非仅作为文字组合而孤零地以业已结晶、边界分明的固体形式存在,而是在历时的过程中不断重新形成的诗集中的一篇[34],而且也应当在这样的框架中被当作构成物在文本形成的历史中被阅读和诠释。“这本诗册”虽然只是一个名词词组,但随着叶芝诗歌集以不同形式编辑出版,将会获得时间性和变化性。

和洪萨的十四行诗中规整的将来时不同,复杂的时间观念和时光交错是恰当理解叶芝《当你老了》的前提。第一节第三和第四行中,语者直接通过设想在将来回忆现在的穿梭方式回溯到了当下,梦忆的对象即聆听者青春时代的双眼有过的柔和眼神(soft looks/ Your eyes had once)(VP:121)与“暗影深沉”(and their shadows deep),既是美妙的线条与骨骼的轮廓,也暗示着生活与工作的辛劳,或人生与政治的隐秘。在这个诗段中,情感和眷恋都依托于尘世中的存在,语者期待聆听者从阅读而忆起过往,这样的回忆以视觉为媒介,并且其中心内容也是视觉的器官“双眼”,即肉身的一部分。

雅各布森和鲁迪在讨论《爱的忧伤》时,注意到“爱”这个词在《爱的忧伤》诗行中并未出现,而在《当你老了》中却以动词和名词形式一共出现了六次。[35] 但更为重要的是,这六次中所有的四次动词形式均是以过去时形式出现的,流传最广的一些中文译本就是在这里做了更动,令其部分或全部成为现在时。笔者所见各译本中,此前罕有论者提及的朱光潜1944年译本《你老的时候》翻译这四个动词形式时均用现在时,如“几多人爱你”等。[36] 袁可嘉、余光中、周英雄、傅浩、杨牧等译本的动词时态用法与朱光潜译本相同。[37] 吴兴华1941年译本《当你已年老》两次使用“曾有多少人爱你”以对应过去时,但作为对比,又两次使用“但有一个人爱你跋涉的魂灵”以对应现在时,犹言唯有语者的爱一直持续,裘小龙、飞白、屠岸译本同吴兴华译本的处理方式类似或相同。[38] 原诗中,“爱过”(loved)在第二诗节中被重复四次:

此诗节的押韵方式ABBA构建了两组对比:“变化着”这个持续的过程和倏忽即逝的“欢畅优雅的时刻”、外在的“美”与“朝圣者的灵魂”都形成对立。前两行中“爱”两次出现,是一个从将来出发的过去时,语者认为到了老年的时刻,这些具象之美的爱慕者终将散去,无论真假的爱也都会消失。颇有深意的是,“爱”的过去时被延续到后两行,与前两次爱的动词用法时态实则相同。第二个诗节的四行诗句均为结句行(end-stopped lines),一致性和完结性的概念在句法上也得到了体现。

共同性和特殊性的并存,导致了真诚情感与带有破坏性的反讽之间的纠缠。恰是在分享着时间共同性的诗句中,语者开始强调自身的特殊性:被语者引以为傲的、独特的对内在灵魂及其苦痛的爱其实并未能永恒,也并不那么特殊,它也将和对外在之美和欢乐的思慕一样成为过去。聆听者的面貌被描述成始终在成为(becoming)过程中的“变化着”(changing),而不是完成状态的“变化了的”(changed),让这种通过时间对比而构成的反讽显得更为突出。

同样具有反讽性质的是,诗中所描述的对爱情的追求事实上是通过自恋来表现的。此前保持着平直文风的语者-诗人在此却放肆地流露出了自诩独一无二的语气,其自恋的口吻倒是与洪萨诗中的语者-诗人相通,后者在面对求爱被拒的命运时更是自怜自艾,对自己的诗名表现出了更为矜持的态度,诗人的名字“洪萨”更是直接出现在诗中。语者愈是自矜,爱的逝去就愈成为突出的问题。

此诗的爱的逝去这个主题,已有多位叶芝研究学者试图诠释。例如,埃里克·莱丁专门分析了第三节的四句,认为星星是诗人的象征,炉中升起的火星将加入繁星的队列,象征着叶芝因失落的爱而转向诗歌。[39] 叶芝的追随者丹尼尔·凯希尔(Daniel J.Cahill)认为拟人的爱不愿见到至上之爱的挫败而躲藏了起来,亚瑟·闵顿则补充说同时可理解为,诗人也从爱逃向了艺术[40];阿尔布莱特的注释中则认为是爱抛弃了人类的生活轨道了[41];阿尔布莱特的注释中则认为是爱抛弃了人类的生活轨道了。

这些分析并未充分考虑到此诗的一个内在矛盾:语者声称他所爱的是灵魂而非肉身,但却沿用了传统的诗歌形式,用身体状态来定义老年、对比青春。而灵与肉的二元对立以及诗体和话语之间的对立却似乎都是通过爱的逃离而被超越的。首先,叶芝总是试图超越二元对立,这个倾向不仅来自布莱克,也来自神秘主义。哈珀指出,叶芝从未宣告过退出“金色黎明”(或是该组织其后的其他形式),这是因为“金色黎明”的一些教条正印证了诗人对现象界和真实界的理解:“在低下之处的东西和在崇高之处的东西是一样的”[42],现象界是不可见的真实界的象征。在第三诗节中,这种对于灵魂的爱虽然成了过去,但并没有完全消失,只是通过逃离到达了另一个层面,其本身在行为过程中成为不同高度的联系:

当然,不是每位读者都将叶芝的神秘主义倾向当作意义的来源。比如,W.H.奥登就曾从理性主义角度出发,称叶芝对神秘主义的兴趣是“胡说八道”(nonsense),“令人尴尬”(embarrassing)。奥登质疑的出发点首先是神秘主义的非理性,而对他来说更严重的问题则是叶芝对自身信念的违背:从审美角度珍视贵族、祖先和传统这些理念的叶芝,本应遵从士绅阶层的道德和伦理倾向,却被“下层中产阶级”甚至是“南加州”风格的市郊居民们热衷的低俗文化所吸引。[43]

事实上,神秘主义的阶层式组织形式、按所谓精神成长程度来排列位序的方式,其实与叶芝对社会和历史的理解有契合之处。虽然奥登敏锐地注意到了叶芝对某种形式的共同体的兴趣,但按社会阶层来看,所谓“下层中产阶级”恐怕也就是叶芝能接受为同侪的社会群体最低线了,冈以及马克维奇伯爵夫人和艾娃·戈尔-布斯,却直接和爱尔兰穷苦农民或工人接触,这恐怕能部分地解释他为何将共同体定位在星空中:“爱”的逃离最终意味着上升,通过与“群星”(a crowd of stars)发生联系才最终完成。[44]

其次,当爱被拟人化、拥有了实在的身体之后,它才可能逃离,才可能用双腿在山巅踱步,仿佛流连不去,最后再将自己的脸隐藏在群星之中。拟人化的爱离开了爱慕的对象之后,加入了群星的行列。与孤独的聆听者不同,“爱”在共同体之中。前文中语者所自矜的,是符合柏拉图哲学或是基督教教义的灵与肉的区分以及相应的选择——对灵魂的爱。而在诗的结尾处,大写的对于灵魂的爱却拥有了实在的身体,前文对灵与肉的二元区分至此被彻底抛弃。

不妨再对比一下洪萨的十四行诗,洪萨的第三个诗节讲述的是诗人的爱不被接受,将埋身黄土成为“无骨的幽灵”[45],这是一个与叶芝诗相反的、完全失去肉身的状态。在洪萨诗中,这个老去直至死亡过程的向下倾向,和叶芝诗中三次描述的下行,即老妇人点着头打盹的样子、取下书的动作、在炉火旁弯腰的姿态,是一致的,字里行间都在摹写死亡的迫近。参照洪萨原作,爱的逃离似乎也可以被理解为对诗人之死亡的暗指,但在诗的最后两行,叶芝没有继续追随文艺复兴法国诗人的下坠感和忧郁感,而是开始强调上升。在为爱确定位置的过程中,头颅这个对叶芝来说是心智象征的意象被用不同形式直接或间接地提到三次(nodding, overhead, face amid a crowd of stars),并且其位置明确地从人类生活的尘世逐次升高到天空,点明了上升的意象。

与但丁的贝雅特丽丝或是歌德的永恒女性不同,爱通过获得肉身而“逃离”,与造就这首诗的前半部分的爱的对象决裂,同时也与自恋决裂,到达了更高处。将脸隐藏在群星中,是否意味着生成了比自我更崇高、更强大的东西,这似乎并不确定,因而留下了一个具有开放性的结尾。事实上,叶芝诗中的星辰和老年的概念一样,充满了各种可能性,在《奥辛的漫游》中,它们甚至“从天空掉落”(VP:28)。

最后,虽然爱逃离了,但尘世并没有被抛弃。虽然研究者往往认为爱的动作是在时间和空间上均相继而非共时或同地,即拟人化的爱踱步之后便离开了人间,但诗中却并未明确说明这一点,读者完全可以设想拟人化的爱所处的奇妙位置:在同一个语句中,脚停留在人间,但是是在高出普通尘世的山巅,头到达了星辰的高度,超出了人间,最终连接了尘世与天空,使二者成为一体。这里需要设想的不是巨人化的躯体,而是绘画中采用的被压缩的视角(foreshortening),正如在布莱克的画《阿尔比翁》中,前景中类似维特鲁威人的人物形象即站在岩石之上,该岩石或可被称为山巅,其身形则与背景中的天空和云同一高度。

或许叶芝本人也意识到了这首诗中的内在困难。可以设想,早期的叶芝所设想的拟人化的“爱”超脱了人间,完全进入了天空这个更高的层面。多位研究者都注意到了叶芝在相关自述中的变化。

1895年3月,叶芝在《诗集》(Poems)的序言中说,他把《凯瑟琳女伯爵》剧本出版时所附的一部分诗以《玫瑰》为总标题,是因为“作者相信,他在这组诗中发现了唯一可以亲眼见到‘美与和平的永恒玫瑰’的途径”(VP:846)[46],但这样理想化的超验的玫瑰只能存在于高出人间的层面。而1899年再版《诗集》时,叶芝已经放弃了这种激昂的语汇,而希望自己将能目睹的是小写的“美与智慧”(VP:846)。到了1925年,此时叶芝60岁,他用略显挫折但仍态度坚决的措辞表示,自己“第一次意识到《玫瑰》所象征的东西与雪莱和斯宾塞的心智之美并不相同”,他所想象的玫瑰“与人类一起受磨难,而不是从远处看到的追求的目标”(VP:842)。此时的玫瑰,已经回到了人间,不再是视觉的对象,正如爱一般立足在尘世。

叶芝的《当你老了》并非单纯地改写洪萨,诗的末尾还裁去了洪萨十四行诗中最末两句贺拉斯式的直白邀约或敦促——在尘世中“及时行乐”(carpe diem)。当然叶芝和冈的彼此尊重或许使得类似的邀请显得轻佻,但更重要的原因或许在于这首诗的重点并非青年人求之不得的爱情,而在于思考可能导致衰老昏沉的原因,探索诗中内在矛盾所质疑的灵魂应有的状态,强调写作与阅读中的创造给社会与个人带来的可能性,以及质疑导致孤独与衰弱的过度狂热的爱尔兰分离政治。正如《爱的忧伤》并不提“爱”字,《当你老了》屡次言及爱情,却将历史、文化、政治作为主题。如果将此诗单纯视为一首复制传统诗歌母题中人类身体不可避免的衰老和永恒爱情之间的矛盾的作品,或是一首强调基于灵魂之爱的崇高与完满的情诗,那么被忽视的不仅有文本中思想的复杂性,还有产生此文本的历史语境的复杂性。

注释

(编辑:妙心)

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请相关人士联系本公众号处理。