何博超 | 荷马的灵魂与死亡

编者按:本文刊于《中文论坛》2017年第1期,原题目为《荷马的灵魂与死亡——兼比较<奥德赛>11的地府和<理想国>的洞穴》。感谢何博超老师授权“古典学研究”公号推送。

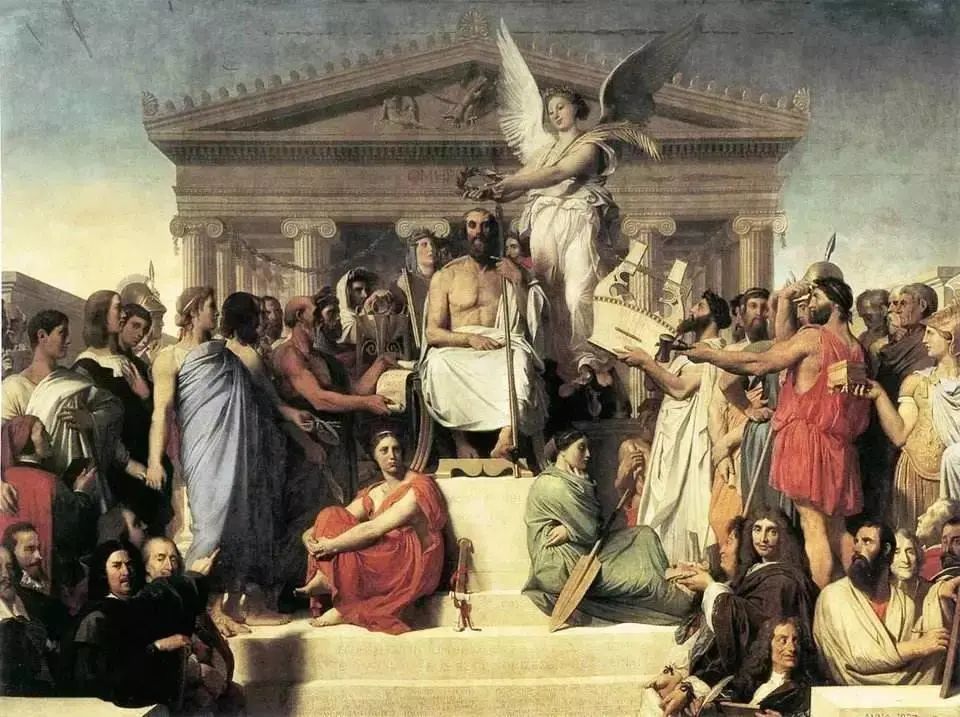

诗人荷马被胜利女神授以桂冠

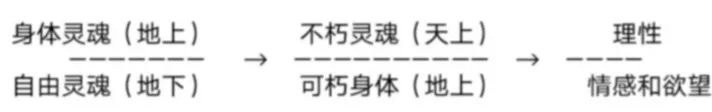

作为诗人的荷马,他所理解的灵魂与哲学家柏拉图主张的灵魂截然不同,荷马将灵魂视为肉身的依附者,与之相应,身体性的心是人的主导。而柏拉图的灵魂则高于身体,其中摆脱了感觉的理智部分是核心。在《奥德赛》中,荷马按照自己的灵魂观描绘了奥德修斯游历地府的场景,他的地府与柏拉图的洞穴有颇多相似之处,但是,由于荷马与柏拉图的灵魂观有着截然的差异,因此,柏拉图的洞穴在哲学的意义上超越了诗学意义上的奥德修斯的地府。不朽的灵魂取代了依附于肉身的魂灵和身体性的内心。

一

在荷马史诗[1]中,魂灵只是依附于身体的东西,它不像在柏拉图那里具有超越肉身的精神性。克拉克(M. Clarke)概述得特别精确:

呼吸的生命在胸中渗透、流动和汹涌,它与胸中的器官都是动态的,而非静态的,因此它清楚而自然地表现了精神生命的流动,至少与我们文化中描述心灵的用语一样,既深刻又精微。荷马并没有将精神生活与身体的生活对立起来,而是认为这两者是没有差别的整体。那种“机器中的鬼魂”[2]是不存在的:荷马式的人并非拥有心灵,他的思想和意识与运动和新陈代谢一样,都是身体生活不可分割的一部分。[3]

这种理解合乎荷马史诗的文本。身体是灵魂的携带者,它才是中心,而行动都是这个心身整体做出的。[4]那么可以推断,至少在荷马时期的文化中,人们并不看重那种“控制”身体的理性的心智能力,或者说,身体不会首先遵从这种能力,这时的理性与后来柏拉图的理性截然不同,自然,两者在灵魂(ψυχή)观上也有所不同。如杰里迈亚(E. Jeremiah)所言,“灵魂在两首史诗中并没有成为个人的心理统一性的代表”,它只是被去除了“情感或认知能力”的“生命”,或者是个体的魂灵(shade),脱离身体就飞入了地府。[5]如《伊利亚特》和《奥德赛》描述的,战士死亡之后,灵魂都飞入了哈迪斯那里;而且灵魂蠢笨毫无心智,完全是人死后的余烬。

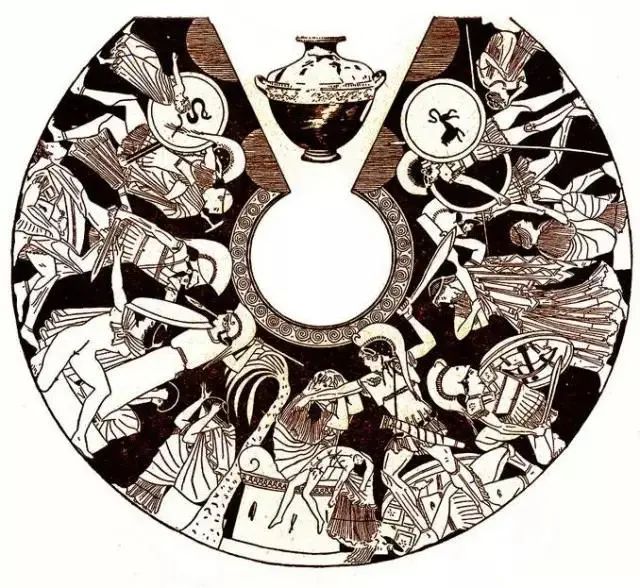

荷马史诗中描写特洛伊毁灭的瓶画

杰里迈亚引了一段布雷默(Bremmer)的经典论述,区分了“身体灵魂”(荷马的个人不是没有灵魂,而是以身体为精神和灵魂的标志)和“自由灵魂”(纯粹的灵魂,现代心理主体的源头),兹录如下:

在阿尔布曼(Arbman)的分析中,他区分了赋予身体以生命和意识的“身体灵魂”与“自由灵魂”,后者是无拘无束、代表个体人格的灵魂。当有意识的个体代替自由灵魂时,自由灵魂在无意识时具有主动性,在有意识时具有被动性。我们还不清楚被动的自由灵魂在身体的哪个位置。当有生命的个体在清醒的生活中时,身体灵魂就是主动的。与自由灵魂相反,身体灵魂通常分为若干部分。大别之有两种:一个是生命灵魂,往往等同于呼吸,是生命原则;另一个是自我灵魂(ego soul)。身体灵魂或它的若干部分代表了个体的内在自我。在吠陀的灵魂信仰的早期发展阶段中,自由灵魂和身体灵魂并不是一个统一体;后来,吠陀的自由灵魂概念ātman构成了身体灵魂的心理属性,这一发展趋势在很多人那里都可以看到。

以这些论述为基础,布雷默认为荷马的ψυχή近似于自由灵魂(只是近似,因为与现代的自由灵魂相反,在荷马这里,它的自由性并不体现在控制身体和身体灵魂上,而是体现于:它在无意识时或死后可以“自由”存在),而荷马的θυμός(心气)和νοός(心)类似于身体灵魂。前者的特性如下:

(1)位于身体中的未定的部位;

(2)当身体行动(active)时,是无行动力的(inactive)(也不会被提及);

(3)在昏晕时,离开身体;(睡梦中开始活动)

(4)没有物理或心理上的联系;

(5)不是生命持续的先决条件,在有生命意识时,它服从身体灵魂;

(6)代表了死后的个体。[6]

我们也可以补充中国古代对于魂魄的理解,比如《左传·昭公二十五年》:“心之精爽,是谓魂魄;魂魄去之,何以能久?”又《昭公七年》:“人生始化曰魄,既生魄,阳曰魂;用物精多,则魂魄强。”孔颖达疏:

魂魄,神灵之名,本从形气而有;形气既殊,魂魄各异。附形之灵为魄,附气之神为魂也。附形之灵者,谓初生之时,耳目心识、手足运动、啼呼为声,此则魄之灵也;附所气之神者,谓精神性识渐有所知,此则附气之神也。

这种理解中,魄(附形之灵,阴)看起来像是身体灵魂,魂(附气之神,阳)是自由灵魂;前者偏感觉和行动,后者偏智识。前者是人类之始,这合乎布雷默对荷马灵魂观的判断,而且魂的特征符合上述六点。更重要的是,阴阳二元结构很早就完成了他对两种灵魂的区分。

《行吟诗人荷马》,(法)勒卢瓦尔绘

藏于巴黎卢浮宫

按照上述思路,我们可以再看看荷马史诗的文本。在荷马中最能体现这种身体灵魂的“自我”的地方见《伊利亚特》1.3-4,

它[指愤怒]把许多强大的英雄的魂灵送到了哈迪斯那里,

将他们自身留给犬类吞食。

(πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν.)

这一段也是学者分析最多的。能看到,人分为了身体和灵魂(魂灵)两个部分,当说人的时候,荷马使用了反身代词指代“尸体”,也就是死去的“自我”,这非常明显地体现出了他的自我观,否则的话,他不会认为尸体是他们本人。他没有说魂灵是他们“自己”,相反,它只是自我在死后的剩余部分。虽然灵魂死后可以独立存在,但生命已经没有了,而且这种独立存在不能代表个体本身。

《伊利亚特》23.103-104,

啊,奇哉,在哈迪斯的府第里居然有这样的一个

魂灵和魂影,只不过其中完全没有心智。

(ὢ πόποι ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι

ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν.)

上面一段是正面描写,这一段则是反面来说。荷马称呼魂灵为τίς,即自由灵魂仍然具有个体性,但没有称之为“自身或本人”,因为它只是一个影像;虽然保持了原来的样子,但没有心智,也就没有个体的本质。

另一处常提的文字见《奥德赛》11.601-603:[7]

在他之后,我看到了赫拉克勒斯的强力,

一个魂影:但他本人却在不朽的神中

同享佳宴,开怀不已,身旁还有肢腕优美的赫柏。

(τὸν δὲ μετ᾽ εἰσενόησα βίην Ἡρακληείην,

εἴδωλον: αὐτὸς δὲ μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι

τέρπεται ἐν θαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον Ἥβην.)

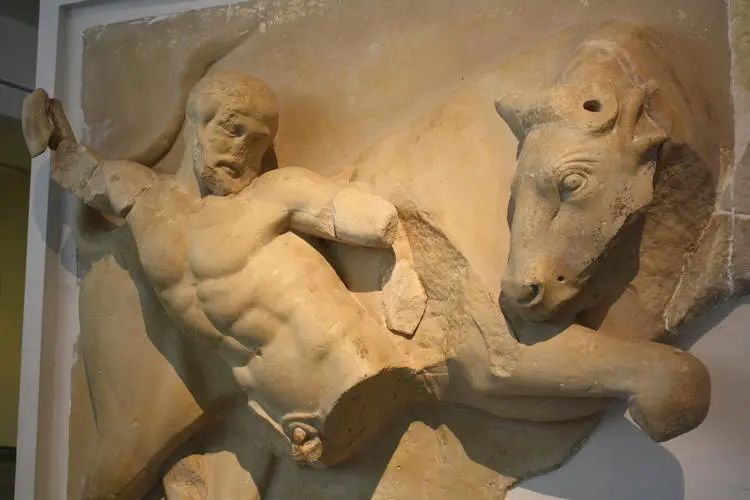

这一段中,赫拉克勒斯的魂影(εἴδωλον,影像)出现在地府,可是人由于神性,在众神那里。荷马同样没有称魂影是赫拉克勒斯本人。显然,魂影是没有神性的,而且和众神在一起的则是有神性的身体。

赫拉克勒斯驯服克里特岛公牛

藏于奥林匹亚考古博物馆(Olympia Archaeological Museum)

普罗提诺在《九章集》1.1.12专门评论说:

诗人看起来让赫拉克勒斯一分为二,在这两句话里,将他的形象(魂影)置于哈迪斯那里,把赫拉克勒斯本人放在诸神那里;他分居在诸神和冥府中。(Χωρίζειν δὲ ἔοικεν ὁ ποιητὴς τοῦτο ἐπὶ τοῦ Ἡρακλέους τὸ εἴδωλον αὐτοῦ διδοὺς ἐν Ἅιδου, αὐτὸν δὲ ἐν θεοῖς εἶναι ὑπ' ἀμφοτέρων τῶν λόγων κατεχόμενος,καὶ ὅτι ἐν θεοῖς καὶ ὅτι ἐν Ἅιδου· ἐμέρισε δ' οὖν.)

由此,他得出了一个结论,

我们的理智就是如此[一分为二],因为当灵魂运用理智时,当努斯在我们当中活动时——努斯也是我们的一部分,我们朝着它上升——灵魂就是理智性的,理智就是更好的生活。(Καὶ ἡ νόησις δὲ ἡμῶν οὕτω, ὅτι καὶ νοερὰ ἡ ψυχὴ καὶ ζωὴ κρείττων ἡ νόησις, καὶ ὅταν ψυχὴ νοῇ, καὶ ὅταν νοῦς ἐνεργῇ εἰς ἡμᾶς· μέρος γὰρ καὶ οὗτος ἡμῶν καὶ πρὸς τοῦτον ἄνιμεν.)。

但是他颠倒了荷马的身心次序,像柏拉图一样,让灵魂和理智在上,身体在下。但是在荷马那里,快乐的身体在上,毫无心智的灵魂(鬼魂)在下。

这就又引出了一个问题,在荷马那里,如果没有抽象的νόησις和精神,那么他用什么表示身体灵魂呢?仅仅使用身体这个词吗?其实稍加考察,就会发现,在荷马那里,有一串区别于自由灵魂、表示身体灵魂的词。后来属于自由灵魂的各种功能,比如情感,都存在于其中,中文或现代西文都可以译为 “心/heart”,虽然带有一定的生理学色彩,但又不是完全唯物和没有精神性,见下表:

有时,ψυχή也表示身体灵魂,如《伊利亚特》5.296,11.334(与θυμός连用)。上述这些词往往也有交集,有的常用复数,这就不再表示生理器官,而是内在的区域或活动。但在荷马之后,ψυχή将上述这些词都涵盖在内。将身体灵魂和自由灵魂联系在一起,自由灵魂越来越来取代身体灵魂,承载了人的各种精神功能(知情意),人的内在世界才彻底打开。比如柏拉图《理想国》441b(也见390d)就引用了《奥德赛》20.17的“奥德修斯捶打胸膛,自责其心(στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ)”,然后评论说(441c):

荷马清楚地描绘了两个部分,一个部分能用理性推理更好和更差的事情(τὸ ἀναλογισάμενον περὶ τοῦ βελτίονός τε καὶ χείρονος),它恰恰谴责另一个无理性地产生愤怒的部分( τῷ ἀλογίστως θυμουμένῳ)。

“产生愤怒的部分”对应了θυμός,这个在荷马史诗中的身体中心,在柏拉图成为了被控制者,控制它的就是自由灵魂的理性,而这在荷马那里位于身体之中,属于身体灵魂。上面引的那句之前的一段,奥德修斯的内心正好经历了知情意三个活动,荷马用了几个不同的“心”,它们都不像柏拉图说的那样属于自由灵魂,而是属于身体灵魂(《奥德赛》20.9-14),

他[奥德修斯]的心气(θυμός)在他自己的胸中鼓起,

他在自己的心胸(φρένα)和心气(θυμός)之中掂量起来(μερμήριζε)

应该冲进去,宰了这群妇人呢,

还是让她们和那些放荡的求婚者再苟且最后一回呢?

他的心(κραδίη)狂吠起来,

犹如一只母犬,好像它在守护着无助的幼崽。

首先,θυμός在这里相当于愤怒之情。而接着,掂量行为[11]属于理性,就是对更好和更差的选择的筹划(βουλεύεσθαι),仍然存在于心中,这是知,在《伊利亚特》2.3,这个行为也是由φρένα进行。最后是难以抉择,心中出现了一种焦虑感,侧面体现了奥德修斯的意志。所有这些都不是身体灵魂的各个部分,更没有什么谁控制或统治谁了。奥德修斯的这次道德行为(对利害和善恶等价值的掂量)完全由心决定,而不是理性。我们还可以再回想两个细节:魂灵如果喝血,就能恢复记忆和理智,可以与活人交谈;躯体在不焚毁的情况下,比如帕特洛克罗斯,相应的魂灵也可以具有生人的心智,在梦中出现与阿喀琉斯对话。这些都证明了,自由灵魂几乎没有任何现世的知情意的能力以及道德能力,身体以及身体灵魂才是这些能力的源头。

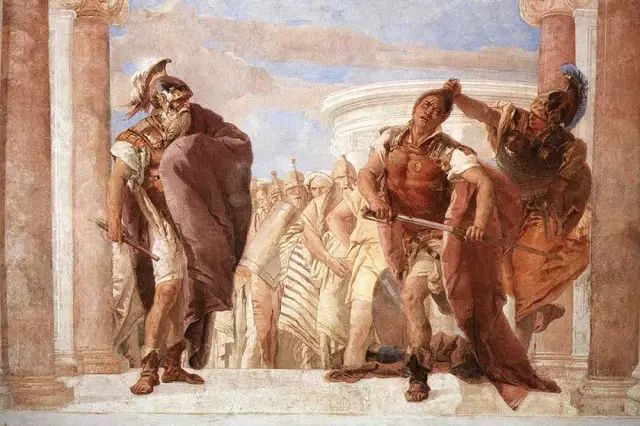

还有一处也典型地体现了心在道德行为中的各种功能,《伊利亚特》1.188-93:

痛苦(ἄχος)笼罩珀琉斯的儿子[即阿喀琉斯],

他的心(ἦτορ)在他毛茸茸的胸膛里掂量起来(μερμήριξεν)

应该从大腿边拔出锋利的剑刺杀阿特柔斯之子[即阿伽门农]呢?

还是中断会谈、克制自己的愤怒( θυμόν)呢?

当他的心胸和心气中(κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν)涌现这些想法(ὥρμαινε)、

他正要从剑鞘中拔出大剑时,雅典娜从天而降。

首先是怒气(θυμός)这种情感,然后是理智的掂量,这种理智是身体灵魂的活动,最后他在心中形成了自己的意志,决定要刺杀阿伽门农,此时神出现。我们不能说,这次刺杀决定是冲动所致,他肯定衡量了各种结果,但自己的尊严最重要,这是一次有利于个体的选择。所以我们也不能说理智没有控制住情感,因为这种情感就在做出“理智的”思考,这是一次自然而然的活动。我们也不能认为荷马在宣扬人的意志,因为阿喀琉斯并没有唯意志而行动。

《阿喀琉斯之怒》,Giovanni Battista Tiepolo绘

理性并不属于自由灵魂,这从荷马对语言的处理上也能看出。他常用自己跟自己说话这种方式来描述内心独白。这个模式显然与《吉尔伽美什》有联系。[12]具体的例子见《奥德赛》5.285的 μυθήσατο θυμόν(对自己的心说),这是把θυμός当作一个客体,动词使用了中动,它的主语就是奥德修斯自己,也就是θυμός。在荷马看来,语言(λόγος,逻各斯)不是由抽象的理性能力控制,而是由身体灵魂掌管,他使用了与μῦθος同源的动词。

《奥德赛》5.298也说:

奥德修斯的双膝一松,心魄尽散,

愤愤不已,对着自己强大的内心说:

(Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ,

ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν)

第一个松散的内心(表示恐惧情感)与下面自言自语的内心其实是一个东西,也许θυμός作为更本质的自我可以控制语言。我们看不到抽象的思维和心灵的内在空间,而是一个身体灵魂自己发话,自己接收。所以语言也无法成为抽象的理性。

可以断言,鲜活的身体、生理物质因素、身体灵魂才是荷马史诗中个体的本质,只有这样的个体才是道德行动的发起者,所有道德行动都不是由现代意义上的道德主体来负责;这些个体也会如此评价自己的道德能力。

二

如前所述,“魂灵”这个第二自我并没有任何生存和道德功能,一切有意义的事情只存在于现世,所以荷马并没有让它体现出多么积极的价值,何况在史诗中,荷马认为死亡毫无意义,甚至让人悲观,比如阿喀琉斯的亡灵就宁愿赖活,也不愿好死(《奥德赛》11.589-590),所以现世比来世要更重要。对来世的观念决定了现世的个体如何进行选择,如果来世非常痛苦,那么现世的快乐就是个体最为珍视的,如果来世比现世还美好,那么现世就值得舍弃。在荷马那里,人和身体灵魂是可朽的(βροτός,英文的mortal同源),死后的魂灵虽然继续存在,但它已经不是人本身了。所以荷马没有严格意义上的灵魂(自由灵魂)不朽的观念。

《奥德修斯和瑙西卡》(1610),彼得·拉斯特曼绘

按照这一思路,我们可以从荷马的灵魂问题首先转向他的死亡问题,然后看一看《奥德赛》11中对于地府的经典描述。

一提到死亡,人们立刻会想起《奥德修斯》11.220-222:

这就是可朽者通常的下场,当他亡故时

筋腱不再抓紧血肉和骨头,

它们毁于强烈的火焰,

一旦心气离开了白骨,

灵魂就像梦一样飞离。

(αὕτη δίκη ἐστὶ βροτῶν, ὅτε τίς κε θάνῃσιν

οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,

τὰ μέν τε πυρὸς κρατερὸν μένος αἰθομένοιο

δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ᾽ ὀστέα θυμός,

ψυχὴ δ᾽ ἠύτ᾽ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται.)

δίκη表明了死亡的过程在伦理生活中是应当的习惯而且普遍被人接受,只要反对这种看法,就是违背习惯,甚至对道德是一种损害,较之于此,后来苏格拉底宣扬灵魂不朽,死亡是永生的过程就是“不正当的”了。在死亡时,两个灵魂存在如同交接一般,身体灵魂在现世的物质世界中消亡,当口中呼出心气(θυμός)之后自由灵魂旋即飞向地府。这个不可见的冥府,在世界西边,位于环绕世界、养育众神的俄刻阿诺斯河(Ὠκεανός)河边。冥府放在这里,暗示了生死的循环。亡灵经由Ἔρεβος(黑暗)从地上进入地府。从地理上看,现世在中心,地府在边缘,进入这里就没有重返人间的可能(见《奥德赛》11.13-19)。

死亡的过程,一般来说,是无差别的,不论现世做了什么,德性是卓越还是低劣(《伊利亚特》21.106-113,阿喀琉斯如此卓越,仍然自知难逃一死),出身是高贵还是卑微,只要不是神,死后都是一个结局,所以死亡往往和命运结合在一起,因为人人有份(μοῖρα)(很多人可以准确预言自己或他人的死亡,因为死亡是命定和必然的,比如帕特洛克罗斯知道自己的结局并且预言阿喀琉斯);而且一旦躯体焚毁,这个过程就是不可逆的(《伊利亚特》23.74-77)。[13]大多数人都是这个下场,无论生前做了什么,有什么样的品性或德性,大部分都要变成毫无心智、失去一切能力的平庸的亡魂。[14]

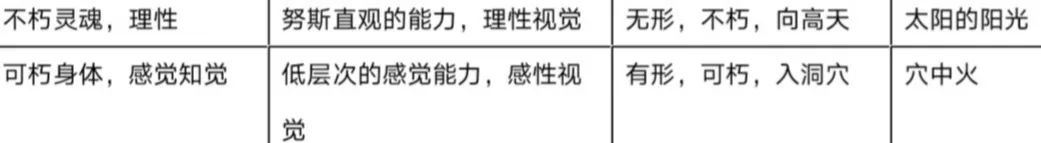

就在这样的文化背景下,《奥德赛》11中,生者和死者的魂灵有了直接的对话和接触(平时都通过梦),这是直面死亡的过程。《奥德赛》11中有两个主题组成了奥德修斯与亡灵的会面:一个是κατάβασις(下行,下到地府),另一个是εἴδωλον(魂影,与εἶδον同源,即看,柏拉图的理念一词也与之同源)。我们下面会简要讨论这两个主题,第一个与招魂仪式有关,第二个与荷马的灵魂观有关,这可以联系第一节的内容。

第一个在古希腊文学传统中常见。有很多人物都游历过地府,比如俄耳甫斯、忒修斯、赫拉克勒斯等。[15]奥德修斯受喀耳刻的指点,要去找泰瑞西阿斯,询问返乡之路(也预言了奥德修斯的死,希腊文称为νεκυομαντεῖον,即亡灵之谕),在进入地府时,奥德修斯进行了一场重要的祭奠仪式或招魂仪式(νεκυΐα,νέκυς即尸体或亡灵)[16]。按照《奥德赛》10.515-540和11.24-36的描述,这个祭奠分几个步骤:

(1)挖坑:按一个肘尺的长度挖一个坑(βόθρος);

(2)奠酒:浇入奶液和蜂蜜,然后是酒,再加清水,放入麦子;

(3)许愿:回到故乡后,以未孕的母牛为牺牲,给泰瑞西阿斯准备全黑的公羊,在房中堆积柴火,将财物焚烧,这是给亡灵使用;

(4)献祭:一只公羊和一只全黑的母羊,隔断喉咙,羊头朝着Ἔρεβος,同时自己侧向俄刻阿诺斯河,血留着给魂灵饮用;

(5)招魂并祷告:魂灵聚集时,让同伴捡起祭羊,剥皮,焚烧,向冥王冥后祈祷求助,自己拿着剑,防止魂灵接近血(以免都恢复心智)。

祭奠众灵魂

这个祭奠过程,类似葬礼中的几个环节,恰恰体现了当时的一些与死亡有关的宗教仪式。[17] 既然游历地府是文学虚构,那么在现实中,人们要进行的只是这些神秘的仪式。它们具有几个特点:

(1)区别于葬礼,后者是送走死者,它是向死者而去;葬礼是切断死者的回头路,招魂是让生者和死者沟通。

(2)但又有与葬礼相同之处,比如给死者钱和牺牲,尊重死者。

(3)这种招魂仪式,其伦理价值评价不一,但在当时一般被认为是危险的,不被提倡。[18]而且似乎不会给招魂者带来荣誉。

(4)带有占卜和目的性。

(5)除奥德修斯这次仪式之外,其他招魂仪式都不太同于κατάβασις,因为后者是让现世者(英雄等卓越者)面对自己可朽的本性,克服对死亡的恐惧,认识到不朽性。[19]前者并没有这种目的。但是,奥德修斯的招魂伴随着κατάβασις的过程,而且最终返乡和知道自己的死亡,都预示了这是一次提前的赴死和重生。尽管奥德修斯的故事从技术上来说,不完全相同于赫拉克勒斯和俄耳甫斯那种标准的κατάβασις模式,但它依然是一种克服可朽性的尝试。

(6)与死者交流讯息,甚至咨询死者(饮血之后),这是仪式参与者自己的想象,但表达了对死者的怀念和纪念。如果魂灵是没有心智的,那么在招魂时,通过祭祀动物的血,就可以让他们恢复记忆。只要招魂总能成功,自由灵魂就是不朽的,因为记忆和心智没有中断。

(7)这种仪式沟通了生死,所以让来世对现世的影响加重。现实中的人们完全可以借招魂为名,用死人的话想象阴间、指导或约束现世生活。

如果来世能够指导现世,那么一个现实条件反而是生者和死者很难再相聚一起——古希腊有很多故事想象了生者和死者徒劳无功的相会,著名的就是俄耳甫斯和他的妻子,奥德修斯和他的母亲——因为如果能够相聚,这种指导就是多余的了,阴间可以直接干预阳间的事务。但现实中,这种情况是不可能出现的,由此,一些人才可以利用话语权虚构来世的场景,建构两个世界的因果关系、以培养民众、树立道德和法律。这就是一种政治神学。它离不开我们之前确立的荷马世界的身心观,以及这一节描述的死亡观。

埃尔佩诺尔的亡灵、奥德修斯与赫尔墨斯

第二个主题εἴδωλον,指奥德修斯后面遇到的一系列魂灵(女性形象很多),这与《吉尔伽美什》(早于《奥德赛》)和后来的柏拉图《理想国》中的“洞喻”都有联系。[20]在《奥德赛》11的招魂仪式以及与泰瑞西阿斯的对话之后,奥德赛看到了自己的母亲(之前也看到了),“看”(ὁράω、εἶδον、ἰδῶν,同源的οἶδα,表示知道,《奥德赛》11.223-224用到了这个词,指奥德修斯在阴间目睹知道的行为)的对象就是母亲以及其他人的魂灵,都是自由灵魂。关于这段情节,有几个值得注意的地方:

(1)这种灵魂是不可接触的(比较阿喀琉斯拥抱帕特洛克罗斯),如梦如烟。它是超验的,不可能通过现世的视觉看到它,而要借助其他的方式,荷马这里是用祭祀仪式,或是通过梦。

(2)但恰恰是这种无形的东西,反而没有了可朽性,是不朽的。

(3)它能够为奥德修斯表明真理,这暗示了死者的自由灵魂及其所处的世界引导身体灵魂以及现世。

(4)这种“看”超越现世,它不同于现世的“视觉”。

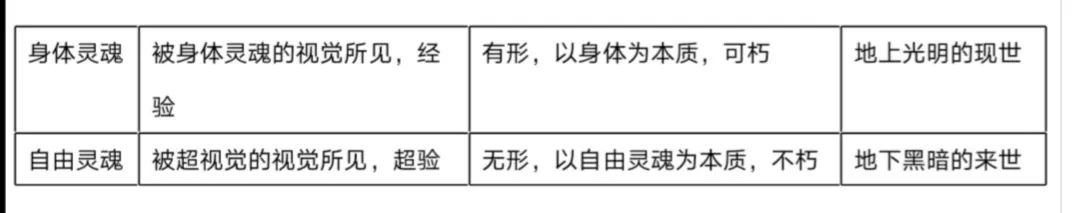

(5)冥府世界在地理上和阳间是边缘和中心的关系,一下一上的关系,这是在人的想象中的位置,但是对于现实来说,没有人见过那里,所以这个世界是超验的,在又不在现世之中。自由灵魂就属于这里,也许它回到地府,就是返回一开始来的地方。在荷马的世界中,身体灵魂高于自由灵魂:

从逻辑的角度来说,如果有人认为自由灵魂高于身体灵魂,那么这个推导是水到渠成的,因为可朽的东西不可能作为本质,它是变化的。显然,柏拉图后来就是这么做的。

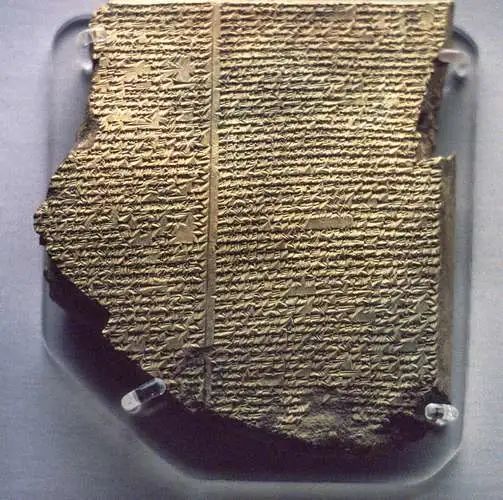

在《吉尔伽美什》[21]泥板12中也出现了这个εἴδωλον主题,它与《奥德赛》在内容上有很多联系。[22]这部分描述了恩奇都(Enkidu)游地下世界为吉尔伽美什找玩具[23]的经历(也见泥板7,恩奇都梦见自己死去,然后有κατάβασις的经历)。泥板12有一些缺漏,缺少的就是恩奇都看见地府的一部分景象。

出发前,吉尔伽美什告诫恩奇都要注意一些事项:不要穿干净的长袍;不要抹香油,只要有香气,亡灵就会围上来;不要扔提尔帕那(木棒)击中亡魂;手中不要拿东西,怕吓到鬼魂;不要穿鞋;不能发出声响;不要亲吻所爱的妻子和孩子;不要攻击所恨的妻子和孩子。这些禁令的目的是不要让阴间的人注意到自己。它相反于奥德修斯的吸引魂灵的正面仪式。但是恩奇都无视这些意见,最后他的灵魂被捉住,几乎没有回来的可能,后来是天神埃(Ea)让太阳神沙马什(Shamash)帮助恩奇都的灵魂重返人间。比较《奥德赛》11,能看到几个关键点:

(1)恩奇都的灵魂相当于是身体灵魂,也就是活人的灵魂,但处于离体的状态,因此有别于身心合一时的灵魂。

(2)主人公是吉尔伽美什,他对恩奇都的询问,类比于奥德修斯询问亡灵。而恩奇都是复生的生者,既看到了阴间的事情,又具有活人的能力。

(3)当他回来时,向吉尔伽美什讲述了阴间的场景,两人的对话都是以“你看到……”,“我看到了”展开,比如“你看到那个带着孩子的男人了?”“我看到了”(ša mārūšu ištēnma ta-mu-ru a-ta-ar)(见12.102-152,多次出现)。这非常类似奥德修斯的“看”,都知晓了现世难以洞察的真理。(此处看到的是一个重要的伦理问题,即多子多福。)

(4)这不仅是下地府的过程,更是一个在“太阳”之光引导下的ἀνάβασις(上升)的过程。

(5)这个引导者不同于《奥德赛》中的魂灵引导者,他是一个积极上升的神明,并没有受困于茫茫黑暗的地府之中。

《吉尔伽美什史诗》楔形碑,藏于大英博物馆

《吉尔伽美什》和《奥德赛》共同为《理想国》的“洞穴”寓言提供了基础。[24]它们之间的联系,尤其是后两者的联系,可以从下面几点来分析:

(1)《理想国》洞穴寓言的目的就是指出什么是受过教育,什么是没有受过教育(514a1-2),它召唤人们“上升”(如515e7),让他们走出洞穴,所以它要与《奥德赛》的下降寻求真理相反。下降者就是哲学家,他带领人们走出洞穴,这是积极的下降。开篇的“下降”(κατέβην)以及514a3的κατάγειος、516e3的καταβάς、519d5的καταβαίνειν、520c1的καταβατέον等一系列词均与《奥德赛》的κατάβασις相联系。[25]

(2)《理想国》516d5-6引用了《奥德赛》11.489-490中阿喀琉斯与奥德赛的交谈(前面提过,他愿意当仆役赖活,也不愿意好死,在地府得到荣耀),这间接证明了洞穴寓言与下地府的关系。同时也表明了,那些为了荣耀而身死的人,下地府所得到的不过是镜花水月,大众的伦理价值,只是把自己封锁进洞穴的死路。

(3)奥德修斯的地府是神话,现实中是没有的,现实中存在的是抽象无形的理念世界(高维世界),所以苏格拉底类比“地上/地下”,得出了“天上/地上”,同时把两种灵魂的对立,也放入天上/地上,身体灵魂被高级的自由灵魂取代,后者又被划分出了各种能力。

(4)奥德修斯看的是地府的魂灵,他已经具备了一种独特的能力,不用梦就可以直观无形的自由灵魂。哲学家苏格拉底也具有这样的能力,他看到的则是无形的不朽的灵魂,这就是他认为的个体自我的本质。在洞穴寓言中,苏格拉底多次使用了“看”(514a2,514b8,515c3)。看的源头就是θεωρία,原指宗教仪式或宗教活动中的观看,“在传统的θεωρία实践中,一个个体(即θέωρος)为了见证某些事件和景观而开始了对外的旅行或漫游朝圣”,此外,“为了见识世界,就采取海外旅行的方式。在这个过程中,θέωρος周游四海,想要获得知识”,这种知识是神圣的知识。[26]奥德修斯借助的是游历和仪式,看到了魂灵;苏格拉底将这种活动转为了思辨的旅行或漫游,也就是哲学,从而看到了“理念”和“真正的灵魂”。“立足于传统的θεωρία模式,柏拉图塑造了一位哲学θέωρος,他脱离社会,踏上了‘观看’神性理念的旅途。由于这种思辨活动,他改头换面,变了副模样,和原来的自己迥然不同,像个外来客一样回到了自己的城邦”。[27]奥德修斯返乡时就装作了异乡人,而既然哲学家要带领洞穴中人上升到地面,继续探求更高的世界,那么他也必须要让自己在大众眼中是一个异乡人。

(5)联系《吉尔伽美什》的太阳作为引导,在柏拉图的“洞穴”寓言中,太阳的阳光,正是洞穴之人的引导者。《理想国》507c开始,苏格拉底从造物主完美创造的“视见”(ὄψις)谈起,它需要光作为媒介,而眼睛最像太阳,视见的力量从阳光流溢到(ἐπίρρυτον)眼中,因此按照类比:太阳:视见(感性直观)=理念:心灵(理智直观),理念如同为眼睛提供视见的太阳一样;但是视见低于太阳,心灵的能力也低于理念。508d,

当[灵魂]瞅准了真理和存在照耀的东西时,它思考并认识到了它,灵魂看起来具有了努斯(ὅταν μὲν οὗ καταλάμπει ἀλήθειά τε καὶ τὸ ὄν, εἰς τοῦτο ἀπερείσηται, ἐνόησέν τε καὶ ἔγνω αὐτὸ καὶ νοῦν ἔχειν φαίνεται)。

真理和存在就是理念,也就是日光。这个世界在荷马那里仅仅是地府;这个努斯,在荷马那里仅仅是心,但在这里成为了连通另一个世界[28]的灵魂能力,这就是高于感性直观的理性直观,也就是能看到自由灵魂的视见。[29]所以之前那个表格,我们要颠倒一下:

(6)从政治神学的角度看,奥德修斯象征了一位教化者,他具备了看清真理、与灵魂对话的能力,同时能返乡教育民众,打败求婚者(影射违背这种教育的人)。荷马的史诗也是用地府的故事来教导民众,他用诗看透了真理。而到了柏拉图这里,这种政治神学已经产生不了应有的功能,或是起不到柏拉图理想的作用,他必须加以改造,哲学就是一种新型的灵魂之谕、新型的史诗和神话。从这个角度,我们也可以理解柏拉图为什么要用哲学反对诗。

奥德修斯的教化合乎荷马时期的道德,他利用来世和灵魂的话语,试图让人们战胜可朽性,而柏拉图的苏格拉底用灵魂不朽来引导民众,这也是克服可朽性的方式。两者同样都让民众感到陌生,都违背了人们的道德,但后者的处境却最为危险。南丁格尔分析了苏格拉底的困境:

如果哲学家回到了一个糟糕的城邦,把自己看到的景象告诉那里的人们,那么按照苏格拉底的说法,他们会对他讥笑怒骂,也许还会把他处死:哲学θέωρος从理念的外乡返回、重新进入城邦,这很可能是一个危险的做法。

在苏格拉底看来,当哲学θέωρος在一段时期的思辨活动之后、重新回到社会和政治世界,他就冒着受到讥讽、甚至被同胞施以暴力的危险(517a)。如果他返回到了一个糟糕的城邦,他就会遭到鄙视和诋毁,他的同胞会视其为白痴,认为他有可能是个危险分子。[30]

然而奥德修斯却可以克服这样的风险,他始终是高于民众的英雄,他就是道德价值的引导者,他可以装作一位外乡人,最终成功地展示自己,向众人宣布自己历尽艰辛得到的真理。而平民苏格拉底似乎只有靠赴死了,他要亲自展示灵魂的不朽,这正是更高层次上的奥德修斯式的游历地府(等于是形式上的死亡),奥德修斯最终返乡重生,那么苏格拉底也相信自己的灵魂会有重生之日。

奥德修斯回到伊塔卡

上述本文分析了荷马的以身体为中心的灵魂观和不看重来世的死亡观。《奥德赛》11中游历地府的过程符合这种观念,它是诗人教化民众的经典神话。既然柏拉图试图向民众传达灵魂不朽的“意见”,那么问题就是:哲学家如何能完成这一说服?对此,柏拉图不得不将哲学进行诗性的或修辞术式的处理,他把“地府”放置到了地上,通过洞穴寓言来克服地府之诗的可信性,以此说服民众相信,他们处在洞穴之中。恰恰只有借助寓言,哲学才能避免民众无穷无尽的挑战,才能与诗保持一种暧昧的连续性,从而让哲学家取代诗人,但又披上诗人的外衣。

注 释

作者简介

何博超,中国社会科学院哲学研究所副研究员,研究方向:古希腊哲学,尤其是亚里士多德的修辞学和伦理学;希腊思想与文化在东方的传播。

延伸阅读

● 陈斯一|口头与书面之争:再论“荷马问题”

● 陈戎女 | 替身之死——解读《伊利亚特》卷十六

● 新书推荐 | 查尔斯·西格尔《〈奥德赛 〉中的歌手、英雄与诸神》

(编辑:三尧)

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请相关人士联系本公众号处理。