六点专访 | 刘小枫:沃格林与我们的纪元

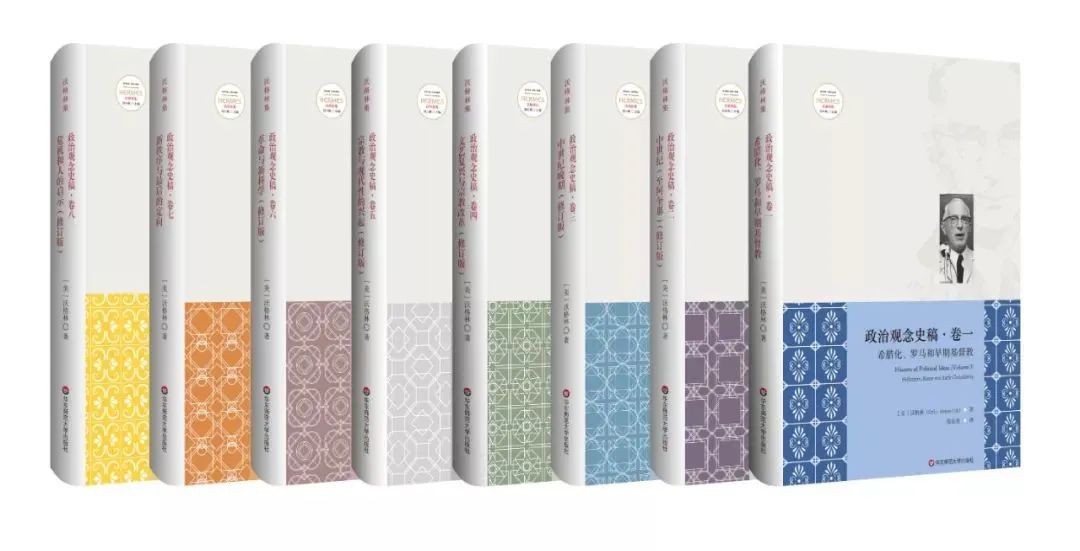

[编者手记]2019年8月,华东师范大学出版社六点分社推出沃格林《政治观念史稿》(以下简称《史稿》)全八卷的中译本,同年12月,六点编辑部就此采访了“沃格林集”主编刘小枫教授。这里刊发的访谈稿根据录音记录整理而成,经刘小枫教授审定,略有删节。

Eric Voegelin(1901-1985)

沃格林与我们的纪元

——刘小枫教授谈《政治观念史稿》

——刘小枫教授谈《政治观念史稿》

我不是现阶段才格外关注沃格林。上个世纪90年代末《史稿》陆续出版时,我就盯上了,2000年初,我已经下决心要组织翻译。《史稿》有如一部宏阔的多幕历史剧,不仅展示了西方文明秩序的历史嬗变与政治观念的关系,还深刻揭示了西方基督教的内在分裂给现代西方文明乃至世界文明带来的痼疾,对我们理解中国文明与现代西方文明的历史性相遇极富教益。

《史稿》部头很大,翻译难度也大,找译者难得很。幸好“六点”工作室积极承担了一部分《史稿》的组译,翻译计划才得以推进。尽管如此,翻译进展非常缓慢,到2008年才完成一半,质量也不尽如人意。

Eric Voegelin

你们提到的两部西方政治思想史名作是否真的是我国高校一般会使用的入门教材,恐怕很难说。不过,即便与这两部教材作比较,《史稿》的特色仍然很明显。首先,你们一定已经注意到,在讲述每个历史时段的政治思想之前,《史稿》都会用相当篇幅概述政治史背景,相当于介绍某种政治观念出现的地缘政治语境。我们的大学生对世界政治史的了解非常有限,这对恰切理解西方各个历史时期的政治思想非常不利。

沃格林这样做并不是要表明,历史上的政治观念无不受历史语境的制约,事实上,他更看重历史上的思想者如何对自己面临的政治现实做出智识性反应。在日常生活中,面对相同的政治处境或事件,不同灵魂品质的人会有不同的反应。同样,即便置身相同的政治现实,思想者的智识反应并不相同。《史稿》更多关注思想的精神品质,从这一意义上讲,《史稿》是一部精神现象学式的政治思想史。

第二,《史稿》所涉及的西方历史上的政治思想要广泛得多,比如说,你们提到的两部教材都没有讲诸如维吉尔这样的诗人或朗格兰的《农夫皮尔斯》这样的诗歌作品的政治思想。我相信,如果我们要对西方政治思想的历史有更为具体的了解,那么,沃格林的《史稿》能更好地满足我们的求知欲。

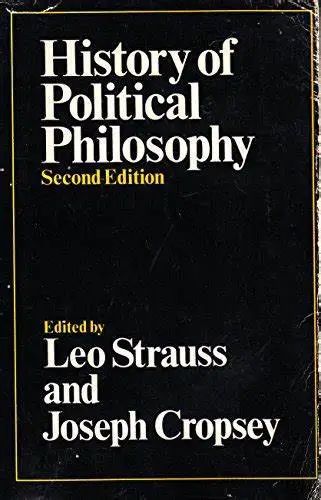

第三,《史稿》具有世界文明的比较视野,这尤其难得,我没有见到其他西方政治思想史教材有这样的视野。比如,在谈到西方的“非政治人”传统时,沃格林提到中国的道家人气质,在谈到中世纪基督教的“军事化修会”时,他又拿日本镰仓幕府时期“武士”阶层的形成做比较,凡此都让人开脑洞,对培养大学生的文明意识很有益。施特劳斯和克罗波西主编的《政治哲学史》明显是为美国的大学生编写的教材,因此你们可以看到关于《联邦党人文集》和潘恩的章节。相比之下,《史稿》更像是为中国的大学生编写的,其中提到中国的地方还真不少。

此外,萨拜因的《政治学说史》对我们政治学专业的学生会有吸引力,施特劳斯和克罗波西主编的《政治哲学史》对我们哲学系的学生会有吸引力,而沃格林的《史稿》则对我们文学院和历史系的学生也会有吸引力,他们不会觉得政治思想史与自己的专业不相干,反倒是非常相干。

唯一的遗憾是,《史稿》毕竟是“史稿”,沃格林抽走了其中的好些部分另外成书,留下了一些历史缺口,结构上有时也缺乏平衡,有些人物的篇幅明显太长(比如谢林部分),有些又明显太短。

尽管如此,在我所见过的西方政治思想史教材中,《史稿》仍然算得上最好,不是之一。德国的Henning Ottmann教授编著的4卷本(全9册)《政治思想史:从古希腊人的诸开端到我们的世纪》算得上晚近颇为成功的教材,在结构编排、涵盖面、尤其参考文献方面明显胜过《史稿》,但在思想论析方面就完全没法与《史稿》相比,它更像是供人查阅的工具书,而不是激发人们思考的思想史。

好吃偏食有损健康,学习也讲究博采众长,热爱不等于偏爱,有热情就得小心滋生偏见。《政治哲学史》由多人撰写,这种集体编写的方式难免会有水平参差不齐的情形。再说,《政治哲学史》对大学本科生来说可能难度太大,我们不能指望大多数人文-社会科学的本科生会对政治哲学本身感兴趣。《史稿》虽然带有很强的哲学性,毕竟个性化色彩更浓,叙述性更强,至少读起来更引人兴味。

某种不可调和的理念差异的确有,但更多恐怕是思想的关注点不同。施特劳斯关注的首要问题是哲人的政治德性品质,沃格林关注的首要问题是历史中的政治秩序与政治观念之间的关系。尽管如此,我觉得两人的思想关切的动力因素并无不同,因为他们都关切西方现代文明危机的根本症结是什么。

《政治哲学史》是为思考政治哲学的根本问题做准备,《史稿》则是为思考人类文明秩序的根本问题做准备。从现代性危机的问题意识出发重审西方政治思想的历史嬗变,是《史稿》最为重要的特色。有人可能会说,《史稿》的主观性太强,重述西方政治思想的历史嬗变时,受现代性问题的牵缠太过明显。但我们学习西方政治思想史,难道不是受同样的问题意识驱动吗?

沃格林的著作的确比较艰深,即便读者有一定的学术素养其实也未必能读懂。沃格林承继了德意志思辨哲学传统,加上他改造化用胡塞尔的现象学,不少晦涩的概念化表述确实难懂。不过,在我们看来,这样的评价用于他的五卷本《秩序与历史》更合适。《史稿》则不然,哲学品质与史学品质取得了较好的平衡,大部分内容读起来没那么艰涩,对吧。

至于施特劳斯,恐怕不能说他有什么可以向大众传递的显白教诲,他不对大众知识人言说,仅仅对“学人族”言说。在后现代的今天,“学人族”已经大众化,我不觉得施特劳斯的教诲会有什么影响力。

沃格林的《史稿》同样如此,更不用说《秩序与历史》,不必指望它们能在中国产生多大影响。何况,这也不是我们翻译沃格林的目的,重要的是对我们自己的影响。比如说,关注西方政治知识人的智识和精神品质的嬗变,是贯穿《史稿》的主线之一。如果你们在阅读时特别留意这条主线,那么,我相信你们对当今现实中的各色政治知识人的辨识能力会大有长进。

这个问题的提法可能得调整一下,否则没法讨论。在我们的时代,我们对什么是虚无主义的理解加深了吗?你们说的“个体”指谁?这些问题没搞清,“个体是否有望脱离时代的精神危机”的问题就无从谈起,也落不到实处。

要说沃格林的思想以对抗虚无主义为旨归,那么,在我看来,这种对抗实际上具体体现为对抗激进民主伦理或激进启蒙。《史稿》涉及的政治观念到19世纪为止,但即便在论述古希腊罗马或中世纪的政治观念时,沃格林也不时提到20世纪的激进民主政治现象。他对所有这类政治运动深恶痛绝,有时到了不加区分和具体辨识的地步,一律视之为“灵知主义”的结果,有些历史观察过于粗糙,流于简单化。尽管如此,我们需要理解沃格林对西方文明内在失序的深切忧心。

激进民主伦理的形成及其推进是晚近500年来西方政治思想最为基本的特征,后现代的西方政治思想和政治状况在这方面已经走到了所谓“白左”地步,难道还不够触目惊心?沃格林特别看重16世纪的英格兰政治思想家胡克(1554-1600)的见识,不是没有道理,因为胡克在英国革命之前就已经看到,“清教徒代表了暴民的反文明性质的反叛”,他们“把大众的恶意集中到既存政府身上”,“把一切因人性脆弱而存在于世间的过错和腐败,统统归咎于政府的作为或不作为”。

在沃格林看来,清教式激进民主伦理最终将彻底摧毁西方的文明秩序。正是带着这样的文明忧虑,沃格林花了10年功夫梳理两千多年来西方政治思想的历史嬗变。既然中国的文明秩序同样面临越来越激进的清教式民主伦理的威胁,这样的思想史教材自然更贴近我们自己的纪元。

前面说到,《史稿》的中译计划进展缓慢,但5年前我终于下决心组织人力突击完成翻译计划(包括重新校订),并非没有缘由。当时我感觉到有个现象颇为费解:随着改革开放日渐深入,我国在经济上取得了举世瞩目的成就,唯一的世界大国和欧洲发达国家无不深感“威胁”,而我国知识界的激进民主风气却越来越盛。沃格林用了一生的精力与激进民主精神搏斗,这让我觉得,如果我们熟悉沃格林对西方政治思想史的深入考察和思考,对我们在政治智识上的成熟可能会有裨益。当然,我指的不是他的满篇晦涩思辨的五卷本《秩序与历史》,而是清通博雅的八卷本《史稿》。

沃格林在芝加哥大学的演讲主题并不是“新政治科学”,而是“真理与代表”。若换一种表述,这个主题的含义会更为清楚:人世间谁代表真理。这个问题隐含着另一个问题:谁有权施行统治。我们都听说过古代的造反总会打出“替天行道”的旗号,这意味着造反者会认为自己代表真理,从而有权施行统治。

人世间谁代表真理这个问题迄今悬而未决,有的大思想家如韦伯认为,这个问题应该存而不论,免得陷入无谓纷争。大学应该把政治信念之争逐出课堂,让大学成为孕育“价值中立”的科学家和政治官僚的场所。沃格林看到,这种政治伦理观其实是19世纪的实证主义信念最为精致的表达,换句话说,相信历史正朝着一种把宗教和形而上学贬入“非理性”王国的理性化世界迈进,本身就是一种政治信念。因此在沃格林看来,韦伯的政治理论带有自己反对自己的内在困难。《新政治科学》以批评韦伯的政治理论开篇,有他的道理。这会让我们感到不适应,毕竟,自1980年代以来,韦伯在我国智识界威望很高,他的政治信念一直相当有吸引力。

《新政治科学》的第一章以谈论亚里士多德的政治思想起头,以20世纪的“代表理论的偏狭病”收尾,展现了“真理与代表”问题的政治历史面目。这个面目的关键问题是:自西欧崛起的16世纪以来,为何激进民主伦理的压力会越来越大,以至于到了今天再无转圜余地,绝大多数学人会不假思索地以此为做学问或政治言说的当然前提。

随后,沃格林用了两章(2-3章)篇幅考察“真理与代表”问题在古希腊罗马时期的具体体现,可对应《史稿》的前3卷。接下来的两章(4-5章)分别题为“灵知主义:现代性的本质”和“灵知主义革命:清教案列”,加上最后一章“现代性的终结”,可对应《史稿》的后5卷。

要是把“灵知主义”这个语词换成“清教式激进民主伦理”这个表达式,无论对理解《新政治科学》还是《史稿》都会有好处。因为“灵知主义”这个概念的历史面目太过含糊,一般读者难以把握其确切含义,“清教式激进民主伦理”则比较容易理解。比如说吧,在当今网络作家的时事书写中,我们也会见到“保罗”怎么说,进而以“光明使者”自居,以揭露“黑暗”为己任。

沃格林告诉我们,“光明与黑暗”的终极决战源于西方基督教的内部分裂,更为确切地说,清教式激进民主伦理源于英国的清教革命。因此,《新政治科学》用了题为“灵知主义革命:清教案例”的独立章节来展示激进民主伦理的历史面目。

这个案例的选择绝不是随意的,甚至可以说是不可替代的。因为,清教革命前后,自称自己的“个体良知”与上帝有特殊关系的清教徒小教派众多,他们受到政治迫害后,不少人流亡去了美洲殖民地,这些人后来与英格兰王国断绝从属关系,建立了合众国。于是,激进民主伦理成了这个新生国家的核心价值。

亨廷顿(1927-2008)

亨廷顿(1927-2008)在上世纪80年代初写过一本检讨美国政治伦理的专著,书名是《美国政治:失和的承诺》([编者注]中译本《美国政治:激荡于理想与现实之间》,先萌奇译,北京:新华出版社,2016),他让我们看到,17世纪的清教革命是美国的核心价值(个人自由、平等、民主)最重要的来源,书中有一个小节的标题就叫“一切源头尽在英国革命”。总而言之,我们的知识人以为美国人所信奉的政治价值是“普世价值”,其实是清教徒的特殊信念。

亨廷顿还进一步说,英国发生了清教革命,但没有形成清教社会,而美国却形成了清教社会,也就是由所谓“狄森特”(dissenter)或者说“不从国教者”构成的社会。这个政治体的身体不是基于民族(无论单一体还是多民族体),而是基于清教式的政治伦理,公民不服从的“反权力道德观”成了基本价值观。

亨廷顿相信,清教式的“信条激情”使得美国的政治秩序带有与生俱来的内在“失和”基因,并周期性地引发动乱。亨廷顿写这本书的起因是反思自己亲身经历过的1968年美国民权运动,当年他在哈佛大学的办公室曾被激进学生放火焚烧。不过,这本书的主题是反思美国的政治德性,亨廷顿并没有关注与我们相关的问题,这个问题就是,由于美国国力强盛,我们不少知识人以为,激进民主伦理是美国民富国强的基因,于是知识界尤其文学界就有了大量不假思索的“亲美人士”或狄森特分子。

沃格林的思想视野比亨廷顿深远得多,《史稿》虽然没有专门章节谈美国立国的政治思想,仅第7卷有两个小节谈到英国革命与《五月花号公约》以及最初的几个美洲殖民点的关系,但整部《史稿》不时提到美国。把《史稿》中提到美国的只言片语收集起来,就会得到沃格林对美国政治伦理的完整看法。

有啊,而且还不少。《大地的法》同样是一部政治思想史,从荷马谈起,一直讲到美国崛起。当然,《大地的法》的专题性很强,属于所谓“国际法”或国际秩序的政治思想史。我国自改革开放以来才真正进入现代国际秩序,学界对何谓“国际秩序”仍然缺乏有历史深度的认识,这也许是《大地的法》引起关注的原因,但还谈不上引起广泛关注。施米特学识广博,读《大地的法》也会获得知识性的享受。

我觉得,《大地的法》中有个关键论题对我们中国学人来说尤其有吸引力,这就是美国何以会长期秉持一种理所当然的干涉他国姿态。如果将《史稿》中关于清教政治伦理的全球干涉逻辑的论述与施米特的政治法学论述对照起来看,那么,你们对美国的干涉他国习性的理解会更为透彻。

施米特的政治著作有个一以贯之的重点,这就是对“非政治化的政治”或“中立化的政治”的批判,《大地的法》也不例外。同样,沃格林的《史稿》非常关注“非政治人”的政治观念,在第一卷开头的“导言”中他就重点论述了这一论题,第四卷论述宗教改革之前他又再次提到这一论题。“非政治化的政治”与“非政治人”的论题不是有可比性,而是同一个问题。

沃格林的“非政治人”论题是否受到施米特批判“非政治化的政治”的启发,我不清楚。不过,这个问题不重要,没必要追究,重要的是:为什么天性上对政治没兴趣的人会成为政治上的激进分子。与施米特不同,沃格林更关注从哲学角度考察这个问题。在他看来,“非政治人”是一种带普遍性的人性现象。与此相关的是所谓“知识分子问题”,若把《史稿》中谈到智识人或知识分子的段落收集到一起,你们就会看到,沃格林对西方知识人品质嬗变的论析相当鞭辟入里,让好些论述知识分子问题的社会学和史学专著相形见绌。

前面提到,沃格林的《新政治科学》的原题是《真理与代表》,这让我们应该想到施米特在《罗马天主教与政治形式》以及《论专政》中讨论的“代表制”问题。这也不是一种可比性,而是同一个问题。有人一定会给施米特和沃格林戴上同一顶“保守主义者”的帽子,但这毫无意义,必须关注问题的实质。最重要的可比性在于,无论《史稿》还是《大地的法》,作为政治思想史都带有很强的个人问题意识。施特劳斯和克罗波西主编的《政治哲学史》并非如此,遑论萨拜因的《政治学说史》。当然,如果你们把施特劳斯论述西方历史上各色政治哲人的文章按历史线索编在一起,你们也可以得到一部带有强烈个人问题意识的西方政治哲学史。

个性化的政治思想史带有思想者的锐气,这样的思想史让人更容易深入思想史问题的肌理。不妨举个小小的例子,芝加哥大学有位著名的社会人类学叫萨林斯(1930-),他不仅研究土著生活,而且“将人类学置于史学的中心地带”,他也研读西方政治思想大传统的经典,带着人类学经验突入西方政治思想史的纵深。前不久出版的名为《人性的西方幻象》([编者按] 王铭铭编选,赵丙祥等译,北京:生活·读书·新知三联书店,2019)中的三篇文章,就是这位社会人类学家眼中的西方政治思想史,极富个性色彩。他采用倒叙法,从20世纪的“世界体系论”回溯到古希腊的修昔底德,再追根溯源到赫西俄德。

萨林斯自称其学术轨迹有如“后现代鸟类忽东忽西”,“对伟大的哲学遗产”只不过做了一些“最肤浅的推断”,这些说法其实是表面的谦虚。作为人类学医生,萨林斯相信自己诊断出了西方文明的根本痼疾。他断言,“西方文明建立在一个对于人性的顽固而错误的看法之上”,美国原则不过是西方文明政治传统结出的最后一颗毒瘤,“美国人对世界历史的帝国设计”,不外乎给“内在的自私自利”赋予了“个体自由”这个漂亮名号。他的说法让我想到,既然霍布斯式的“恐惧”早已成为欧洲人的人类学意义上的历史本能,当今的美国和欧洲政治家把“一带一路”视为“最具威胁性的地缘政治构想”,并非不可理解。我们若想以促进全球化自由贸易的繁荣来化解西方人对中国的敌意,恐怕是一厢情愿的幻想。

既然是思想通史课程,我觉得没必要提示学生重点阅读哪些原典、了解哪些时段的政治史,学生应该通过阅读《史稿》形成自己的兴趣点,确认哪些原典值得自己重点阅读。

访谈人简介

(编辑:苏楠)

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请相关人士联系本公众号处理。