对话李学勤 | 重写中国学术史何以可能?

编者按

重写中国学术史何以可能?

——关于“出土文献与古史重建”问题的对话

吕庙军 李学勤

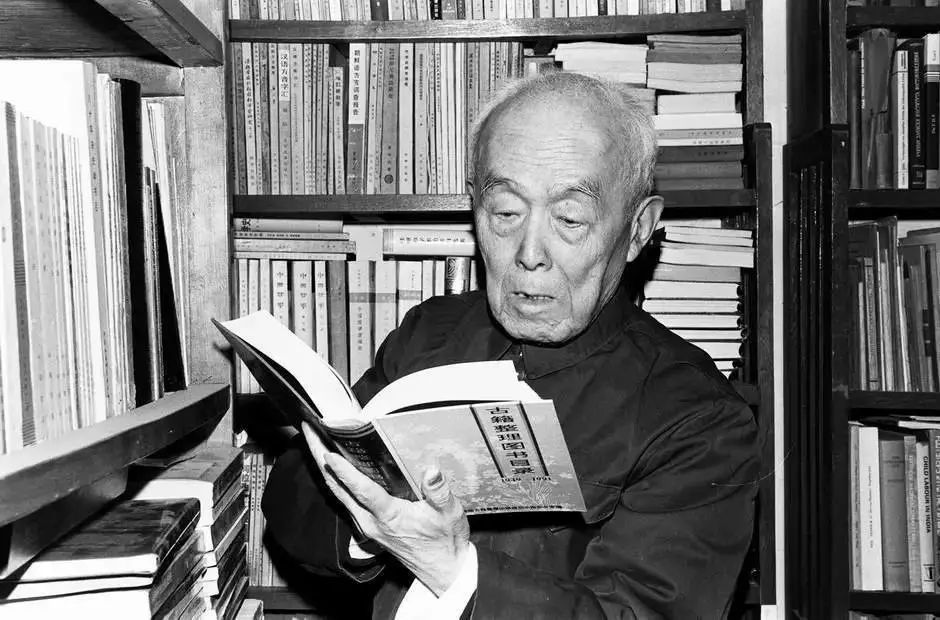

李学勤先生

一、疑古思潮与古书、古史的第一次反思

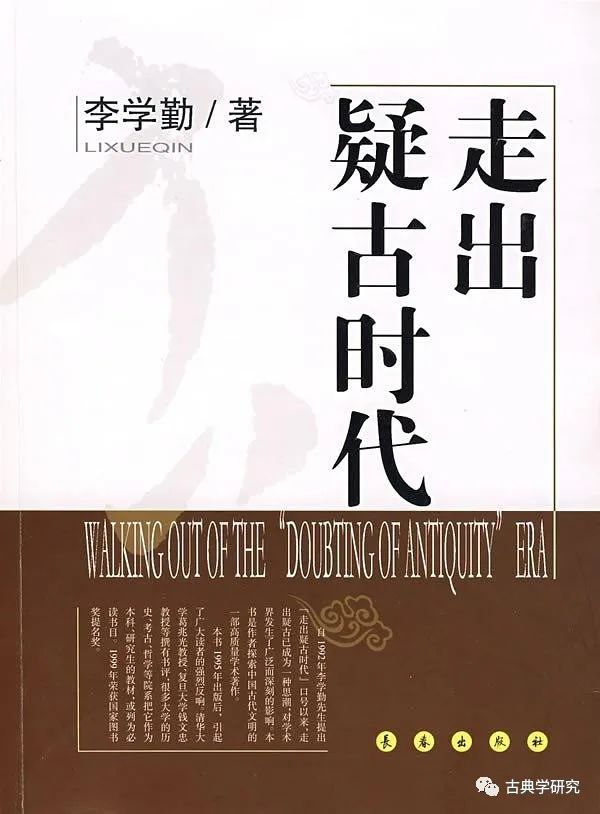

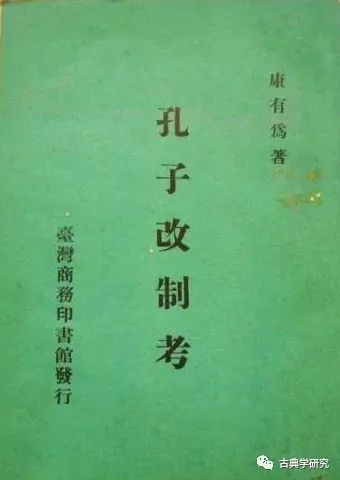

吕庙军:李教授,20世纪盛行的“疑古”思潮,可以说是对中国古书进行了第一次大的反思。它给考古在中国的发展开辟了道路,对中国古史建设产生积极作用的同时,也存在着一定的偏向与副作用。所以,王国维、李济等学者针对此偏向呼吁“古史重建”。尤其是您在1981年发表《重新估价中国古代文明》一文,90年代又提出“走出疑古时代”,以及“重新估价中国古代文明”“对古书第二次反思”“重写学术史”等相关命题后,推动着“走出疑古”也成为一种思潮,对学术界和整个社会产生了影响。当然,您的“走出疑古时代”理论在受到学术界关注和重视的同时,也受到了一些学者的质疑。您作为当事人,是如何看待学术界对这一理论的分歧和争论的?

李学勤:记得那是在1992年北京大学召开的一次小型学术座谈会上,我作了题为“走出疑古时代”的发言,大胆提出了“走出疑古时代”。因为,近几十年来,中国在考古方面的重要发现对于古代历史的认识有了很多新的启发,这与过去“疑古”思潮所讨论的核心问题有密切关系。尤其是从那些新发现的古代遗留典籍来看,“疑古”思潮的先辈们对中国若干古书提出的怀疑就有些不适当或者不必要了,但他们造成的偏向却一直影响着学术界。而今,当我们把历史学与考古学结合起来,对中国古代历史的研究就产生了与“疑古”学者不同的认识。提出“走出疑古时代”,表达了我在新的学术背景下对一些文献辨伪和考古成果的看法。在这次演讲后,有朋友把我的观点发表在《中国文化》杂志第7期上,结果引起了很多争论,这是我当时始料未及的。

吕庙军:这些年来,您是首倡“走出疑古时代”,积极奔走呼吁进行古史重建的主要学者之一。实际上,我国古史重建已有很久的历史了。在中国历史上,曾有三次极为重要的古史重建活动。第一次为孔子对三代历史的重建,第二次为汉代学人对先秦历史的重建,第三次为现代学者利用出土材料并结合传世文献对先秦历史的重建。第三次重建工作,包括像过去王国维、郭沫若、傅斯年、李济以及现代包括您在内的学者积极投入到重建古史的学术实践中,至今仍在进行中。

李学勤:古史重建的工作确实有很早的渊源了。“古史重建”这一说法不是我首倡的,是我们现代考古学的最早奠基人李济先生提出来的。“重建古史”的基本思想就是以考古学为主来重建中国的古史。当然我们这里提到的“古史”一般专指中国上古史即先秦史而言,或者放宽到汉初以上。古史重建思想正是由于疑古思潮的结果。疑古思潮给考古在中国的发展开辟了道路。疑古思潮可以说是对古书、古史的第一次大反思。

二、“走出疑古时代”与古书的第二次大反思

吕庙军:释古比考古更为妥当,我也同意这个看法。上个世纪30年代,随着近代考古学的发展壮大,古史学者们就开始利用考古新发现,对包括顾颉刚“古史层累说”在内的古史学研究中所出现的问题进行反思,并认识到过分疑古客观上对中国古史研究造成了真空状态。十几年前,您基于当时学术的发展状况,以及长期以来结合考古学与历史学研究的学术实践,独具慧眼,大胆提出“走出疑古时代”,在当时具有怎样的学术意义或对当前学术的发展起到了什么的作用?

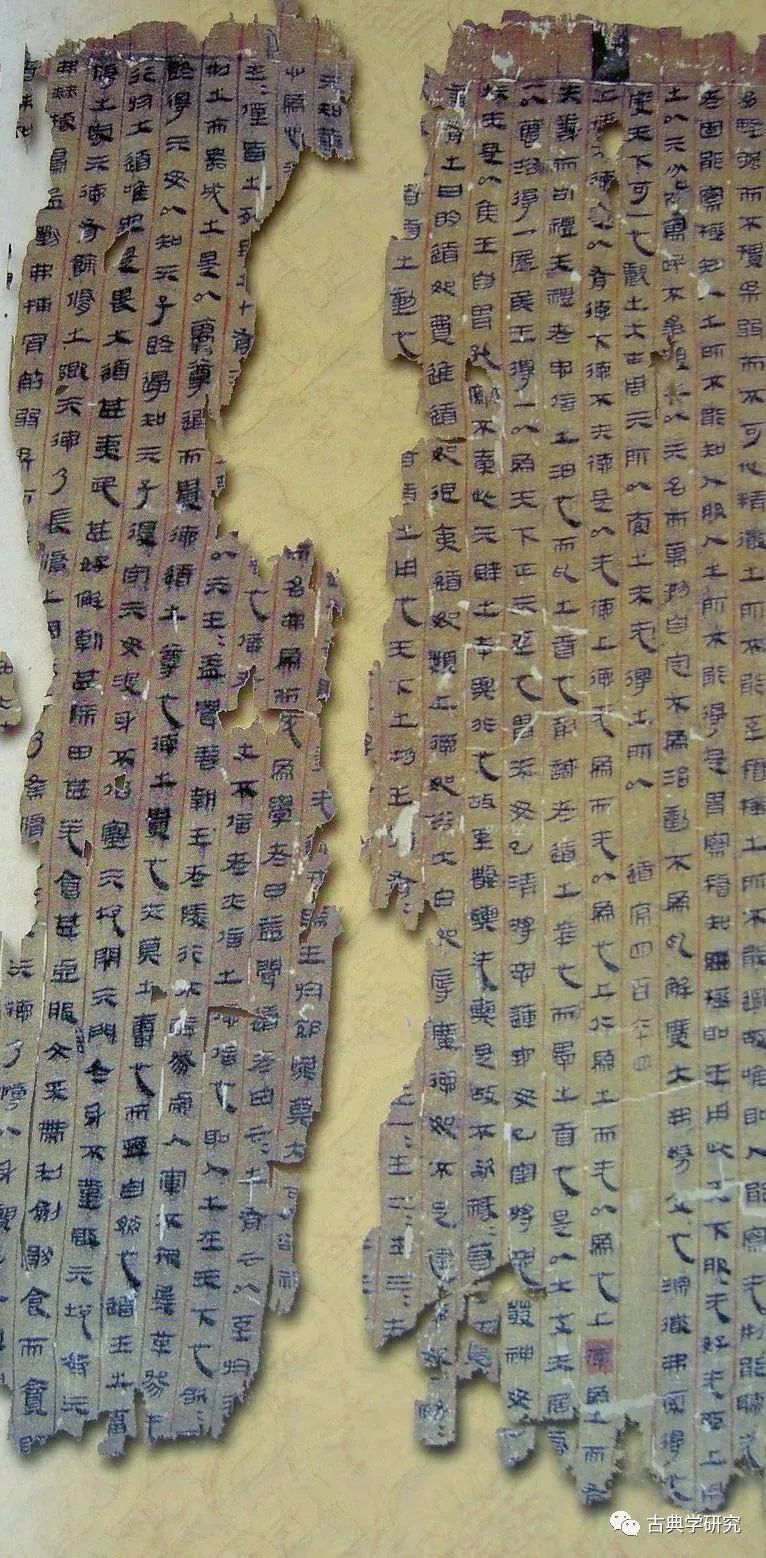

吕庙军:近些年来简帛书籍的大量发现使我们对古书本身有了许多新的认识。如对古书原貌的亲眼目睹,对古书的长期形成及流传复杂过程的理解,以及在流传过程中的改动、修改、增补、改换文字、内容摘抄或者篇章的单行的认识等,均需要以动态的眼光来加以研索。过去的学者在古书辨伪工作中获得了很好的成绩,但也造成了不少冤假错案,其原因与此有关。因此,对古书形成和传流的新认识,使我们获知大多数古代典籍是很难用“真”“伪”两字来判断的,这对于摆脱辨伪工作的局限性具有很大的意义。

三、出土文献、考古学与

古史重建

吕庙军:谈到疑古思潮,不能不提到那个时代的王国维先生,他首先提出了“二重证据法”,以地下材料与地上材料相结合来研究、证明中国古史,在上个世纪二、三十年代有着特别重要的学术开创意义。

王国维先生

张光直(1931—2001)

吕庙军:有学者认为,现在学术界有一种将出土文献研究简单化的趋向,有些学者在批判疑古者丧失史料审查客观性的同时,未必能保障自己在研究出土文献时的客观性。“出土文献将改写中国思想史”的说法产生于上世纪70年代以来的相关之出土资料大量问世。出土文献的确为改写中国思想史创造了条件,提供了可能性,但出土文献材料本身存在局限性及出土文献研究的复杂性,使其所能发挥的作用受到限制,不经过长期的、艰苦的文本整理和复原,不能轻易用出土文献来改写中国思想史。何况出土文献的释读还得主要依靠传世文献为依托,未必敢说出土文献的可信性就一定超过传世文献。出土文献离不开传世文献,出土文献可以激活传世文献,同样,传世文献也可激活出土文献。出土文献只有放在传世文献的长河中,才能确定其位置、意义和价值。出土文献的出现在客观上改变了许多疑古学派的结论,尤其是古书辨伪和古书年代断代上的结论,但在否定有些结论的同时,不应该否定疑古学派对文献的批判态度、怀疑精神,不应该否定“层累”学说的丰富内涵,不应该否定其对历史文本“不立一真,惟穷流变”的科学立场。“疑古”思潮在20世纪中国的出现有其合理性和必然性,“疑古”学派的理论、方法、实践依然值得当代学者发扬和继承。

姚名达(1905-1942),史学家、目录学家,史理学创始人

吕庙军:上个世纪三、四十年代,不少古史学界学者意识到疑古学者极端疑古的局限性,试图通过考古学的方法来解决古史问题,看重考古学在重建中国上古史中的不可替代作用。如正式提出“中国古史重建”口号的韩亦琦在1942年就已指出,一般认知中的上古史料可靠的已很少,古史的重建只能寄希望于科学的考古发掘,“可以利用颠扑不破的古代实物重建古史”。傅斯年是顾颉刚与古史重建之间的重要衔接,从顾颉刚到傅斯年再到古史重建,是中国古史学发展过程中一根环环相扣的链条。傅斯年与顾颉刚分道扬镳后,创办了中央研究院历史语言研究所,开辟了新史料学与比较语言学的研究道路,在“中国古史重建”口号付诸行动中起了关键的作用,同时也为中国考古学和史学的发展奠定了基础。傅斯年是中国古史中“有破有立”的倡导者,一方面主张“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,一方面主张整体的历史观念,认为考古材料是活的的材料,可以“点活”传统文献材料。这就不再简单拘泥于这些传统文献材料的真伪判断上,而是思考如何将它们盘活整合,用于中国上古史的研究。傅斯年的倡导与殷墟发掘启发了李济对中国上古史的思考。李济于1934年《城子崖》序中对顾颉刚的疑古学说加以否定,认为顾颉刚的“古史层累说”也只能算一种推到伪史的快乐标语,用它是建立不起来真正古史的。傅斯年为重建中国古史提供了体制保证并指明方向,李济则在理论和方法上提供了系统方案。

李济先生

吕庙军:与王国维先生批评古史辨一样,李济先生也曾经批评顾颉刚的疑古学说。他指出顾颉刚的疑古,消极的破坏多于积极的建设,疑古结果变成了无古,使得人们在古史面前四顾茫然,不知所措。

您曾在上个世纪写的一篇文章中预言,在不久的将来,各地会有更多更重要的简帛书籍的发现。并指出对可能埋藏有此种书籍的墓葬,组织主动的有充分技术准备的发掘。对已获得的简帛,应予以完善的保护,尽快整理公布,提交学术界研究。这个倡议对于21世纪有关学科的发展,对于中国优秀文化传统的阐扬,将有很大的裨益。

十几年来,大量简帛佚籍的发现尤其最近清华简的发现充分印证了您的说法,可谓预言成真!远的姑且不论,单就最近几年里出现的中国高校回购盗掘的竹简数量就非常可观!如2007年12月的岳麓秦简入藏湖南大学岳麓书院、2008年7月清华简入藏清华大学,2009年初一批西汉竹书入藏北京大学、2010年初又一批秦代简牍入藏北京大学、2011年10月武大楚简入藏武汉大学等等,以上竹简虽不属于直接的考古发现结果,但是其对中国学术史的改写或重写的意义无疑是非常重大的。大量的简帛古书的发现为当前学术研究不仅提供了重要的新材料,也为我们重新认识中国古代诸多历史问题提供了难得的机遇。因此,多数学者提出改写、重写学术史,这已经成为学术界的共识。

吕庙军:李教授,我很同意您的的看法。如王国维最先采用“二重证据法”使用甲骨卜辞印证《殷本纪》商王世系,从而使商代成为信史。前些年扶风庄白所出史墙盘,时代较早,只列举出世系前半,到穆王。逨盘则从文王历叙至厉王,均与《周本纪》相合。这可以说是甲骨文、金文印证古史朝代存在或王系具体情况的显例。

在现在或将来的出土文献中还会给我们提供很多类似的材料和新的惊喜。此外,出土文献使我们对传世文献记载先秦学派划分的说法有了新认识。在我们使用“六家”“九流十家”的概念去排列梳理出土文献时,出土文献的真实面貌告诉我们,那时很可能并无后代命名的、具有绝对意义的门派观念,我们只能说某一文献以某种倾向为主。如郭店楚简《唐虞之道》存有墨家思想影响的痕迹,《穷达以时》的天人关系论可能有着道家天人论的思想背景,《语丛一》、《语丛三》中的许多论述将儒道术语自然地融合在一起。上博楚简《鬼神之明》可能是儒墨之间的对话,《恒先》中显然夹杂着名辨的色彩,《三德》既有和马王堆帛书《黄帝四经》相近似的地方,也有和《小戴礼记》《大戴礼记》相近似的地方。马王堆帛书《黄帝四经》虽以道家为主干,但将儒、法、名、阴阳都包融在内。

四、改写、重写学术史的

时代机遇与历史必然性

吕庙军:当今新材料、新发现及考古文物不断涌现,极大地改变着人们的视域和观念,为学术史的重写或改写、新写提供了千载难逢的机遇。重写学术史的提出说明各学科的发展是一个不断创新、不断深化认识的过程,这项工作可谓任重道远,重写学术史的提法已经取得了学术界的共识。诸如包括文学史、哲学史、思想史、学术史等门类学科的要重写的声音不绝于耳。

李学勤:应该说明,考古发现的这批大量简帛书籍的性质和意义,不是在短时期内所能充分认识的。和孔子壁中书、汲冢书一样,其对学术的影响作用,要经过很长时间始能体现出来。可以料到的是,在新的二十一世纪中,还会有更多更重大的发现。如果我们能争取到开展有计划的主动发掘,这样的希望将会更大。

吕庙军:古史重建、重写学术史符合历史的发展规律及人们的认识规律,是学术发展的必然趋势,这反映了人文社会科学的特点。无限逼近历史真相、还原历史是人类不懈追求真理的信念和目标,同时反映了人的认识也是一个不断变化、进步、修正、提高的过程。

李学勤:刚才你是从人的认识和观念的维度来说明重写学术史的必然性的。其实,考古新发现的简帛书籍,时代虽多属于战国秦汉,而由之获得的知识和推论,所造成的影响绝不限于古代这一段时期。简帛书籍涉及的,是中国文化传统奠基的时代、根本的问题,所以从这一时代和其他问题出发,不能不对整个中国学术史的研究有重大的影响。譬如汉代学术,阴阳数术学说在战国时已相当流行,逐步影响了包括经学在内的诸多方面,因此不能认为这是汉代学术的特征,也不可由此以为汉代学术界特别愚昧黑暗。对于汉代努力搜求和整理秦火遗留的书籍,现在也可有更深入的理解。通过简帛的整理考释,大家容易知道当时“古文”典籍的出现,怎样在学术界形成巨大的波澜。对于孔安国等学者的工作贡献,人们亦不难体会。关于宋学及清代汉学间的争论,这些发现提供了很多新的暗示,有待进一步探索和阐发。现在看来,在孔子之后,曾子、子思一派儒者确有过较大影响,宋儒专由《礼记》中选出《大学》《中庸》来推崇,不为无故。宋学热中讨论的一系列哲学范畴,在郭店简里都有讨论,其间关系很值得推求。诸如此类,说明在新材料层出不穷的条件下,“重写学术史”已成为可能。

但有学者认为,改写学术史的时机和思想都不成熟,主要原因,一是中国的历史线索基本已经确定。经过历代史学家的努力考证,中国以往的历史基本上是信史;二是中国人易于“跟风”,常常宁愿以讹传讹,也不乐意去纠正过去的错误。如陈寅恪之恪该念“课”但错读“却”;《圣经》翻译成语“比骆驼穿针眼还难”错误翻译,实际上是“比棕绳穿针眼还难”,却被想当然误成“棕绳”的同用词“骆驼”。鉴于这种现实,即使再多的出土文献被公布,我们的学术史改写也是不易很快被普遍承认的。从孔夫子以来形成的“吾从众”的民族心理习惯,这种巨大的惯性束缚着我们改写学术史。何况,对很多出土文献的研究,在专家之间也无统一意见。

季羡林先生

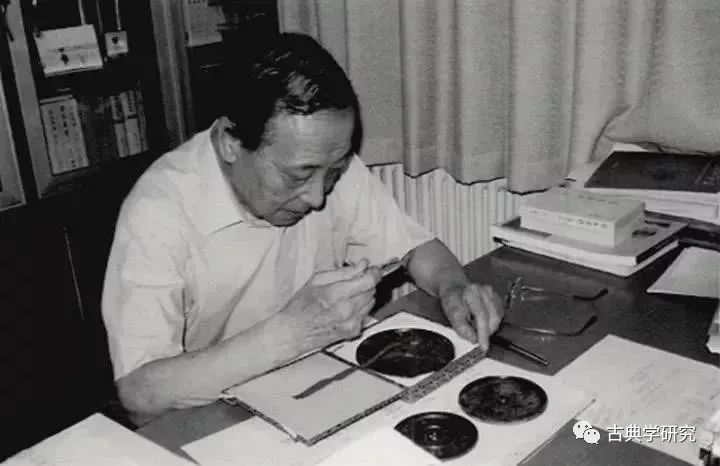

李学勤在荷清苑寓所研究古铜镜(2006年)

五、“重写学术史”的意义和价值

吕庙军:您除了前面提出“走出疑古时代”的著名理论之外,还在不少文章和演讲中提出了“重新估价中国古代文明”“重写估价中国古代学术史”“重写学术史”“改写学术史”等主张,我觉得这是对中国学术发展趋势的正确估计,也是对中国古代文明程度和历史文化所寄予的的自信。

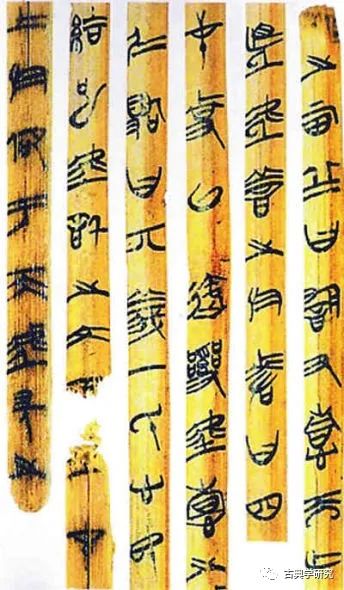

郭店楚简之《老子甲》

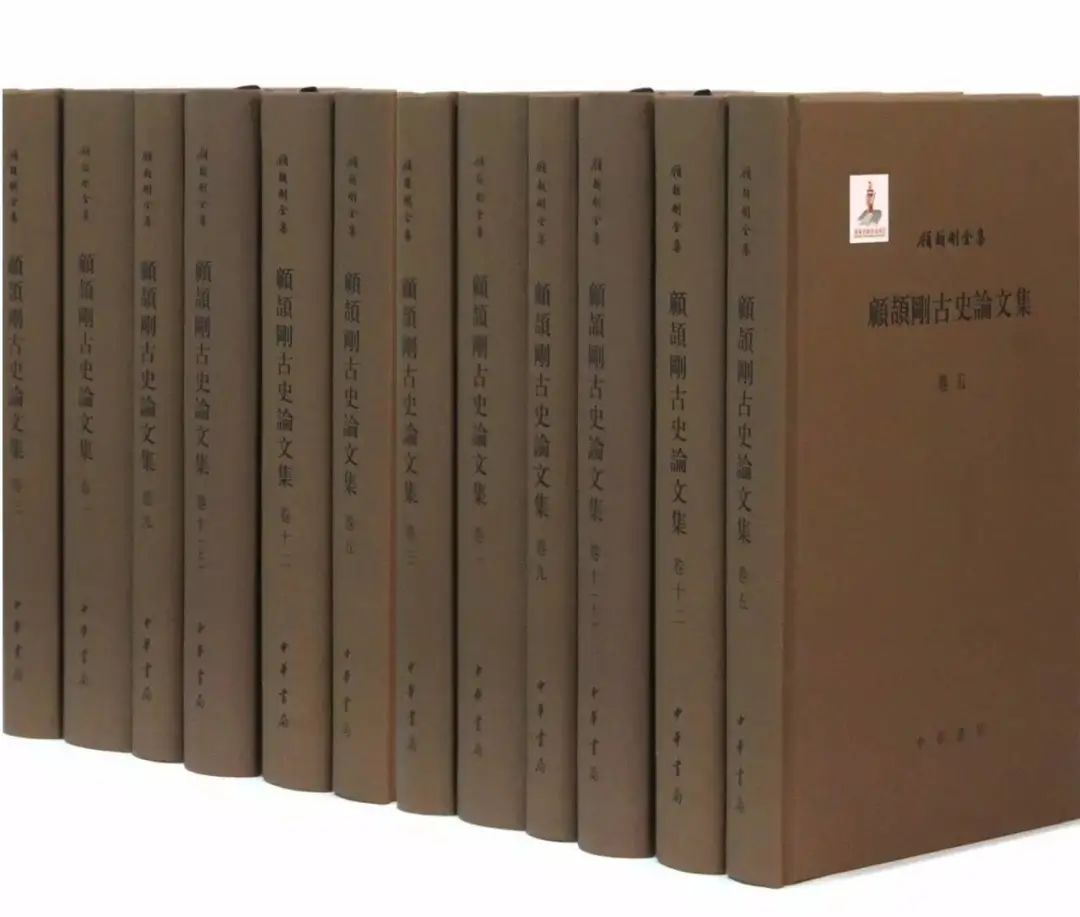

李学勤:顾颉刚先生是我非常敬重的一位学者。他在上个世纪倡导的疑古辨伪思潮对旧古史系统起到了摧枯拉朽的作用。顾先生坚持疑古,其科学怀疑精神为我们后人敬仰。然从方法论上讲,所谓顾颉刚难题可能是针对王国维的“二重证据法”而发。两位学者在治学方向和研究方法上旨趣不同,一是文献辨伪,侧重破坏;一是二重证据,侧重建设。不可否认,王国维的“二重证据法”甫一开始,由于成功的运用,获得了当时学界的广泛认同。

关于古书和考古学的作用,我发表过一个看法:古代的东西无论在空间还是时间上与我们都有一段距离。这个距离必须通过信息才可以越过。本来古代给我们的信息就是古书,除了这个没有第二条路。可是考古学的东西不一样,那是另外一条途径。古书是历代传下来的东西,它是曾被歪曲和变化的。不管有意还是无意,总会有些歪曲,而考古获得的东西就不一样,我们是直接看见了古代的遗存。现在我们有了机会,可以直接看到古代的书,这就没有辨伪的问题。古书的面貌和我们的想象是大不一样的,这一点我们要有充分的认识。我们看到的这些古书是一种新的信息途径。它使我们直接看到当时人的思想、学术,这个机会是前人没有的,因为至少两千年来很少有这样的机会。

顾颉刚先生

吕庙军:我认为,顾颉刚先生“不能以一部分之真证全部之真”固然有理,然古史辨学者常以“一部分之伪证全部皆伪”,亦不无方法之谬。近人张荫麟等学者多已指出疑古学者之辨伪方法有误用和滥用“默证”之弊。我与他们有同样的感触。

吕庙军:说到这里,我看到过文章说您从小就读过《古史辨》,是从一个旧书摊上买到的《古史辨》第三册的上本,非常着迷,后来就把整个《古史辨》都买来看。时至今日,您对从晚晴以来的疑古思潮是如何看待的呢?

吕庙军:您曾经说过,新的考古发现出土的东西对我们今天学术界的影响不仅仅是这些发现的东西本身,而主要是这些出土的东西所显示的当时的学术面貌。这种面貌和我们过去的估计相当不一样。因此可以得出一个结论,就是我们今天的学术史研究有一个改观的必要。或者我们可以说,就是学术史恐怕得重写,还不仅是先秦和秦汉学术史的问题,而是整个学术史的问题。今天已经可以认识到,过去我们的一些结论,受过去出现的疑古思潮影响而认识到的学术史的面貌,现在看起来与事实有相当大的距离。由此,您明确提出了“重写学术史”。

吕庙军:将考古学的东西和历史学的东西放在一起来研究,特别是把地下的东西和地上的传世文献放在一起来研究,从方法上来讲,是20世纪20年代王国维先生提出来的“二重证据法”,曾为中国现代考古学的建立奠定了基础。在王国维先生的二重证据法的基础上,有学者如香港饶宗颐先生又提出了“三重证据法”,即把考古材料又分为有字的和无字的两类。这第三重证据就是考古发现的古文字资料。邢文曾提出过所谓“四重证据法”,即将“国际汉学的研究成果”作为“第四重证据”。有字的考古资料对于研究、证明古史的意义固然作用巨大,如王国维先生在《近二三十年中中国新发见之学问》讲到近代以来中国出现的几大发现即汉代的孔壁中书、西晋汲冢竹书以及甲骨文、汉晋木简、敦煌书卷、内阁大库书籍档案、中国境内之古外族遗文等,这些都是地地道道的古书。这些古书发现以后,对于中国文化和学术的发展起了很大的推动作用。而对于没有带字的考古发现或说“哑巴”材料,学术界一般比较忽视其思想文化价值及历史意涵。

六、清华简等出土文献的

重大发现将改写古史

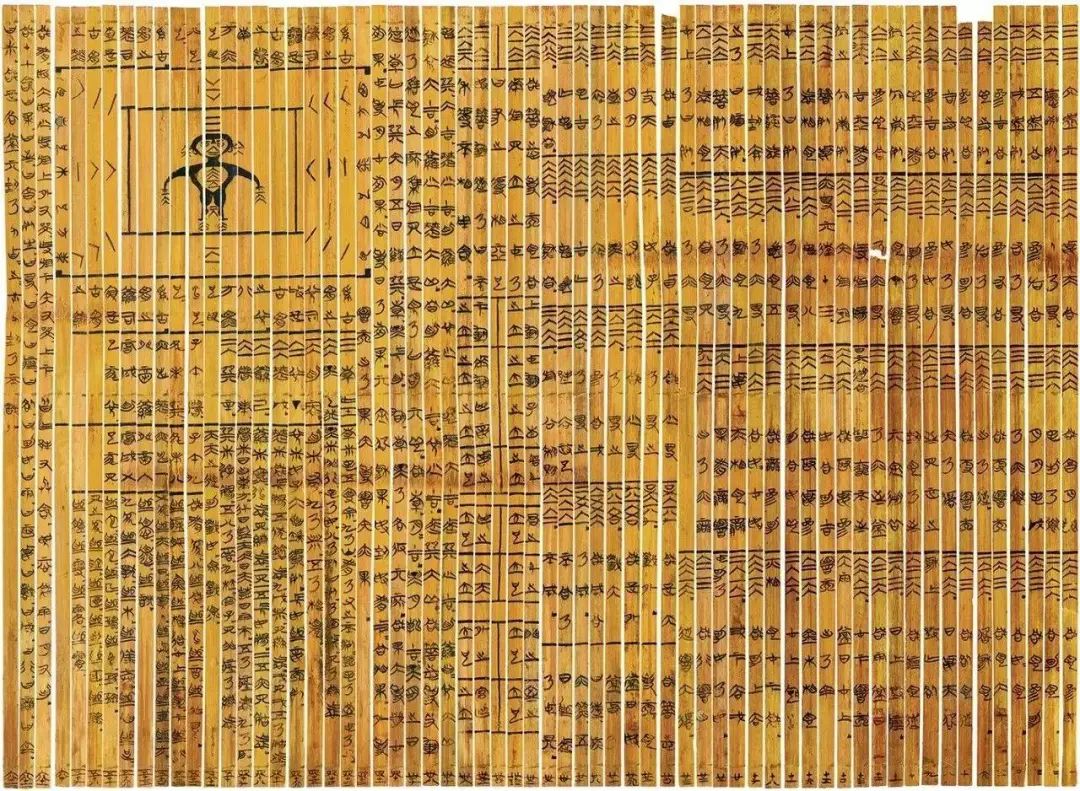

吕庙军:我们所说的出土文献与“传世文献”相对而言,包括甲骨文、金文、简帛、文书之类。当今,常见出土文献的门类除甲骨刻辞、铜器铭文、简帛之外,还有古玺印文字、陶文、封泥文字、符节文字、钱币文、刻石文字等古文字资料在研究历史中的重要地位日益凸显。作为楚简的最重要发现,尤其清华简卓然成为近几年来学术界关注和研究的热点。由于清华简发现的数量迄今最大,种类最多,竹简内容又多涉及中国经史类文献,对我们重新认识历史的学术价值的意义极大,因而清华简受到当今多数学者的极大关注和热烈研讨。

吕庙军:真是地不爱宝啊,这是挖到了一个“地下图书馆”中的历史家吧。(笑声)记得2011年底出版的《清华大学藏战国竹简(贰)》即清华简《系年》,这是清华简整理小组完成的第二辑报告。这是一部前所未见的史书,属于战国时期楚国人写的一部史书,原无标题,整理时题为《系年》。《系年》竹简共有138支,原有简序编号,基本上保存完好,没有大的缺损。这是一部周代的断代史,全书共分23章内容,从讲述的时代看,大致分为三大部分:第一至四章属于西周开始到平王东迁、两周之际,第五至十九章属于春秋时期,第二十至二十三章属于战国时期。记得您曾经对这批竹简给予了很高的评价和期望。

清华简掠影

清华简《系年》

吕庙军:清华简整理报告从2010年第一辑开始,现在已经出到第四辑,以后还会陆续出版十辑左右。这也就意味着清华简尚需要约10年时间方能整理完毕。由此可见,清华简的性质、数量超过了以往王国维所说的“发现的时代”,因此我们常说所处的时代是一个“大发现的时代”。我们生在今世,幸能目睹如此之多考古文物,并得以看到诸多古书原貌,从而厘清其源流,对于中华古代文明的研究以及早期历史文化的认知无疑具有非凡的学术意义。尤其是清华简第四辑包括《筮法》《别卦》《算表》三方面的内容,已在海内外学术界引起了很大的轰动效应。

清华简 《筮法》

延伸阅读

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请相关人士联系本公众号处理。