高挪英 | 色诺芬《阿格西劳斯颂》中的“勇敢”

编者按:本文原载《古典研究》2014年秋季卷(总第19期),感谢高挪英博士授权“古典学研究”公号推送。

色诺芬(Ξενοφών,前440年左右-前355年)

色诺芬的《阿格西劳斯》是一篇颂文,列举并赞扬了已故的斯巴达国王阿格西劳斯的美德。色诺芬与阿格西劳斯有密切的个人交往,他遭祖邦雅典流放后,就是阿格西劳斯给予庇护,曾跟随阿格西劳斯征战亚洲,后来在异邦斯巴达度过一段宁静祥和的时光。[1]通过《上行记》的叙事,我们得知两人的关系非常熟稔,斯巴达王是色诺芬的恩人,阿格西劳斯对色诺芬率领希腊万人军从波斯腹地返回希腊,一路击败波斯人的壮举敬佩有加。这篇颂文追思[2]故交,严肃而又热烈地讴歌了阿格西劳斯灵魂中的美德,正是凭着哲人色诺芬的撰述,阿格西劳斯的彪炳武功才千古留名。我们从普鲁塔克那里获知,阿格西劳斯对哲人色诺芬礼敬有加。[3]色诺芬对阿格西劳斯的态度如何?这个问题好像根本没有必要问,答案不言而喻:如果《希腊志》中关于阿格西劳斯的叙事还不算特别充分的话,《阿格西劳斯》肯定足以显明色诺芬的心迹,文中不乏修饰美德的形容词最高级,还有主观色彩很重的评价,赞美之意溢于言表。

Interview Between Agesilaus and Pharnabazus

在现代读者眼中,这种“溢美” 严重削弱了色诺芬作为历史家的可信性。瓦克奈尔(Valcknaer)是较早批评《阿格西劳斯颂》的研究者,其观点广为人接受:色诺芬在颂文中过分恭维传主,个人偏见充斥全文。[4] 这样的意见情有可原,“过度赞美”就是出自作者之手,再者,诸如阿格西劳斯“为所有人喜爱之至,赞美之至”,他“从未有过失”[5]等等类似的表述,难免贻人口实。除颂文自身的原因外,人们还常常进行对比,出自色诺芬之手的《希腊志》、奈波斯的《阿格西劳斯》、普鲁塔克的《阿格西劳斯传》均为比照对象,色诺芬在颂文中的“主观”似乎更加明显。色诺芬真地如此偏爱自己的恩人阿格西劳斯,以至于在文中过分赞美,乃至罔顾史实?施特劳斯悉心深入色诺芬文本内部,在一篇评论当代学者所撰《希腊志》研究专著时,对哲人苏格拉底的得意门生色诺芬与武功卓著的斯巴达国王阿格西劳斯之间的关系下过这样的断语:

“

“

到底是徇私溢美还是明褒暗贬意在施教?如果是后者,那么色诺芬如何做到,原因与意图何在?顺着施特劳斯的指引,深入《阿格西劳斯》才有可能解疑开惑。颂文所记的阿格西劳斯行动,除了战争还是战争,前两章的叙事足足占全文一半篇幅,第一章记述了亚洲的战事,第二章则是希腊内战,两章篇幅旗鼓相当。既然在作者笔下,阿格西劳斯是战士和将军,因此从“勇敢”这一战争美德出发,探析写作意图应该会有所收获。《阿格西劳斯颂》的行文结构看上去并不曲折。全文由两大板块构成,第一部分是行动,第二部分为美德颂。我们不妨援引学者布莱腾巴赫(Breitenbach)[7]提供的结构划分:第一章的一至五节(I.1-5),导言;第一章的六至三十一节(I.6-II.31),行动;第三章第一节(III.1)总结行动部分;第三章的第一节至第十章第四节(III.1-X.4),美德颂;第十一章(XI),总结。

色诺芬专辟一章歌颂阿格西劳斯的“勇敢”,美德颂部分的次序如下:第三章,虔敬;第四章,在财富上的正义;第五章,节制身体欲望;第六章,勇敢;第七章,爱祖邦;第八章,魅力;第九章,阿格西劳斯与波斯王之间的对比。在美德颂这部分,“勇敢”的位置较为特殊,居于中间,第十章是合颂。考察阿格西劳斯的勇敢,直接进入第六章似乎很自然,但显然有些草率,我们需要在全文的格局中理解阿格西劳斯的勇敢。全文的两个部分,关于行动的记述与关于美德的赞颂,看上去生硬地组合在一起,拆分开亦不会伤害双方的独立性。关于文本结构给人造成的分裂感,作者曾说过甚么吗?在开始记述阿格西劳斯的行动之前,作者写道:

“

“

作者先道出写作颂文的必要性,然后简单介绍阿格西劳斯的家世,之后就迫不及待地表示要记述他的行动。行动是政治人物最主要的生活内容。Τρόπος可译作性情、品味,作者说,他相信可以通过展示阿格西劳斯的行动来表明阿格西劳斯是甚么样的人,行动透显性情。性情属于灵魂的范畴,而美德正是属于灵魂,事功是阿格西劳斯性情的外在流露。在行动撰述与美德颂部分之间的转折处,作者写道:

“

“

在行动记述的部分完结之后,作者这样开启下文。他说,阿格西劳斯灵魂中的美德是外在行动的原因,这与他开始行动的撰述时讲的“行动透显性情”相互映照,有助于我们把握第一部分与第二部分之间的内在关联:行动是美德的证明,美德乃行动的原因。这一点对于第六章的主题“勇敢”来说,特别重要,因为在美德颂部分,除了第六章之外,色诺芬在歌颂每一种美德时,都使用过例证法,这些事例同样属于阿格西劳斯的行动。只有第六章没有例证,相对而言它更加需要第一部分记述的事功。

“

“

作者开门见山地亮明主题,第三至九章均如此。接下来的遣词看上去有些啰嗦,他使用一个双重否定句来说明阿格西劳斯的勇敢有据可证。在这本可避免却还是重复了的用词之间,似乎有不好直言的难言之隐。无论如何,我们得知,在作者看来,阿格西劳斯的应战是其勇敢的明确证据,前两章皆在叙述他在战争中的作为。作为一篇颂文,举出传主的美德,然后通过事例加以证明,也是题中应有之义。但τεκμήριά“确凿的证据”[9]这一法律用语让颂文蒙上了申辩的色彩,确凿的证据可以用来证明某人有罪或无罪,莫非色诺芬是在一个更高的法庭下为阿格西劳斯的美德辩护吗?[10]

颂文第一章第六节至末尾,讲述了他与波斯人之间的战争,第二章则是在希腊,大部分内容是阿格西劳斯与斯巴达的敌人作战。Ὑφίστημι的意思是抵抗或应战,从常理来看,抗战或应战发生于敌人发动侵略战争之后。随即作者就进一步解释抗战,“阿格西劳斯一直都在向敌人开战”;敌人之所以是敌人,先前必然是有或至少被认为有敌对行动。作者在赞颂勇敢的这部分一开始就为阿格西劳斯的征战定性,阿格西劳斯向敌人发动战争,即抗战,不是主动侵略,特别是为了财富而征伐。纵观第一章的叙事,阿格西劳斯由于获知秘密消息,波斯王将率兵攻打希腊,才向城邦要求军队出征亚洲。我们却看到,得知阿格西劳斯领兵前来,波斯总督慌忙向国王请调更多的军队,有了足够的援兵后,他才有底气知照阿格西劳斯撤军。我们始终没有发现波斯王有集结军队再次奴役希腊的迹象,反而看到阿格西劳斯厉兵秣马,磨刀霍霍,每每主动出击,抢劫财物,而波斯人则慌忙应战,屡屡失败。因此,第一章中没有阿格西劳斯抗战的事例,只有开战。

Agesilaus meets with the Persian Ambassador Pharnabazos

第二章阿格西劳斯率领斯巴达军队及盟军与忒拜联盟在克罗内亚平原上的战斗,也并非应战,[11]奉城邦之命向彼奥倜亚进军的阿格西劳斯遭遇忒拜盟军,然后发生了激烈的战斗。之后,阿格西劳斯接连向忒拜联盟的城邦开战,洗劫敌人的疆土,虏获敌人的财物,这些并非是被动接战。琉克特拉之战乃转折点,色诺芬称之为斯巴达遭遇的灾难。后来斯巴达城遭到攻击,阿格西劳斯组织自卫反击战,采取的战略十分保守,作者用一章的篇幅(II.24)予以记述;因此,斯巴达城邦保卫战应该是唯一真正意义上的抗战。然而,我们看到的却是四面楚歌、内外交困的斯巴达,在遭遇外敌入侵时,作为国王的阿格西劳斯小心翼翼,取保守之策,才勉强保住了斯巴达城。看来在这篇颂文中,阿格西劳斯是惯于开战而非应战。在战争中身先士卒,阿格西劳斯的行动表明他不畏身体的死亡,这正是勇敢的一种表现。“抗战”与“身先士卒”都是采用现在时分词,对于阿格西劳斯而言,这些都是生活的常态。

“

“

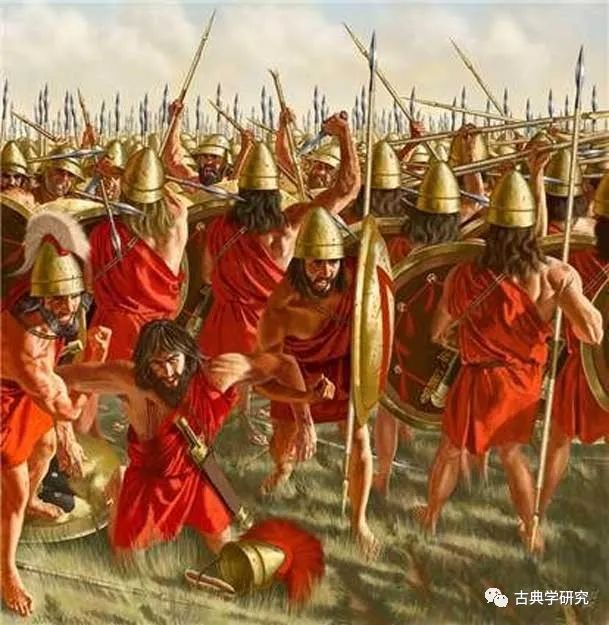

作者接着阐释阿格西劳斯的勇敢。敌人应战,双方的战斗是一场势均力敌的较量,而后阿格西劳斯凭勇敢而非好运取胜。交战双方旗鼓相当的硬仗,通观第一章的叙事,应该不存在,这一章的战争叙事中根本没有提到过阿格西劳斯的勇敢,但说到了波斯蛮人的女里女气,蛮人俘虏被剥掉衣服进行展览,惨白的皮肤,肥腻的脂肪,一副缺乏锻炼和懒惰的女人样。阿格西劳斯以此激励士气,告诉自己的士兵他们面对的不过是女人气十足的人而已(I.28)。第二章以近乎一半的篇幅描写了克罗内亚平原上的战斗,这是《阿格西劳斯》一文唯一得到如此细致刻画的战事,比《希腊志》还要详细。而这场较量恰恰是一场鏖战,双方折损都很大,而且战后阿格西劳斯树立起胜功碑(II.15)。此外还有他负伤了(II.13),这些伤疤成为他战争血气[12]的外在标记。

波斯军队

阿格西劳斯奉城邦之命从亚洲撤回,以帮助城邦。到达忒萨利亚(Θετταλία)后,便已经遭遇城邦敌人忒拜盟军的袭扰。到达彼奥提亚的边界时,发现敌方已经严阵以待。面临七个城邦组成的联军,阿格西劳斯立即列成阵应战。阿格西劳斯安排的战阵似乎弥补了兵力上的不足,战争开打时,双方互相造成的印象都是势均力敌。阿格西劳斯位于右翼,面对的是敌方左翼阿尔戈斯人,没等阿格西劳斯的队伍冲上来他们就跑了。但是敌方右翼的忒拜人突破了阿格西劳斯的左翼,阿格西劳斯急忙掉转头驰援,与正要撤走与先行逃跑的阿尔戈斯人会合的忒拜军迎面相遇。阿格西劳斯以“无可争论的勇敢”直冲上去,双方一场血战。最后的结果是“胜利与阿格西劳斯相随”,一些忒拜人逃脱了,但大多数人倒下了,阿格西劳斯命人树起胜利碑。这是“勇敢”一词唯一一次出现于前两章的叙事中,因此我们更加确定,体现阿格西劳斯勇敢的硬仗,就是克罗内亚之战。事情远非如此简单,在色诺芬的克罗内亚战争叙事中,两段发自作者之口的评论引发了理解上争议。当忒拜联军列阵以待,阿格西劳斯重整数组应战时,当时就身在阿格西劳斯队伍中作为参与者和目击者的色诺芬插进一段自己的评论:

“

“

色诺芬语气曲折委婉,意思还是挺清楚。在他看来,阿格西劳斯在兵力上与敌方差别悬殊。他特地谈到双方在骑兵数量上几乎相等,以此暗示其他兵种数量存在较大差异。如此形势下,接战非明智之举,阿格西劳斯显然犯了兵家之忌,即不计后果的大冒险。不明智、撞运式的冒险,这些便是色诺芬的评价。在一篇颂文中,这样的字眼足够突兀,可以提醒一下那些认为色诺芬偏爱阿格西劳斯的学者。接下来的文字似乎旨在抚平读者的惊讶,作者说阿格西劳斯安排的战阵弥补了兵力上的不足,战争开打时,双方互相造成的印象是势均力敌(Ⅱ.7)。阿格西劳斯位于右翼,面对的阿尔戈斯人还没等与冲过来的阿格西劳斯队伍交手就逃了。听说敌方右翼的忒拜人突破了己方的左翼后,阿格西劳斯急忙掉转头驰援,迎面遇上了正要撤走与先行逃跑的友军会合的忒拜军。作者再次评论:

“

这时候,阿格西劳斯的勇敢固然可以说是无可争论,然而他并未选择最安全的做法,因为他原本可以先让这些正在溃逃的人过去,然后制服溃军的后部人员,但他没这么做,反倒直面迎击忒拜人(II.12)。

“

第二章第七节的文字因其曲折,作者是否真地在批评阿格西劳斯,似乎难有定论。这一节的文字显然不存在同样的问题,色诺芬的语气直接,他抨击阿格西劳斯未采用最安全的策略。“未选择最安全的做法”与第二章第五节的“撞运式的冒险”同义,在色诺芬看来非明智之举。作为一名同样指挥过战争的优秀将军,他认为,阿格西劳斯本可避免直接面对面的拦截,因为这样会激发敌人的锐气。既然敌方已经在撤退了,那么,故意开个口子放敌人过去,然后从后面进行有限度的追击会更有利,可以加剧敌人的恐慌,减少己方的损失。

杰伟特(Jewitt)感受到了字间的批评之意,但他最终还是认为色诺芬的意图不是罪责阿格西劳斯的鲁莽,即阿格西劳斯的勇敢更多的是激情而非审慎,而是衬托他在临阵一战身先士卒时的英勇与果决;毕竟,色诺芬指责的语气很轻,而且指责还被包裹在对勇敢的颂扬中。[13]杰伟特的理解情有可原,他试图贯通文本中太过醒目的矛盾,然而这种努力又难免错解文意,因为我们可以看到,在这个句子中,对勇敢的赞扬显然是从属性的,“阿格西劳斯的勇敢固然可以说是无可争论,然而……”。阿格西劳斯自己受了重伤,至于军队遭受的损失,作者没有直言,第十四节关于战场的生动描写透露出讯息,“友人和敌人躺在一起”,双方都死伤惨重,是不是阿格西劳斯的胜利,其实都难下定论。[14]

我们该如何面对作者在行动部分对阿格西劳斯的批评?或者说,美德颂部分与行动记述部分之间的矛盾?色诺芬并非全心全意颂扬阿格西劳斯吗?原因何在?因为阿格西劳斯美德自身的局限性?他将负面的评价置放于易于遭人忽略的叙事部分,既没有破坏颂文的写作常规,又表达了自己的主张。

作者曾经在事功的叙述开始时说,阿格西劳斯的性情将藉由这些事功而得以显现,性情是人灵魂的内容,在这里,我们又碰上一个类似的词汇,战争的血气。Θυμος是人灵魂中力量或者说生命的热情,阿格西劳斯对战争有莫大的激情,打仗是他的生命热情所在,须臾不离,我们知道,他“一直”在打仗,无论是主动出击还是被动迎战。吕库古确立的斯巴达政制培植了这种热情,这位立法者为了保证城邦的自由,让斯巴达男性专注于战争,且只专注于战争(《斯巴达政制》VII.2),战争是城邦的最高追求。阿格西劳斯有一颗典型的斯巴达式灵魂。这时我们应该可以理解,为甚么他甫登王位,就带兵前往亚洲。作者交代,阿格西劳斯渴望(επιθυμεω)复仇(I.8和I.36,II.1),报复波斯王薛西斯的入侵。这种报复必然是以战争的形式,这是源于生命热情的自然鼓动。在希腊地区接连不断地攻击彼奥倜亚地区的城邦,动机亦是如此。旺盛的血气集注于战争的阿格西劳斯在位期间几乎都是在率军作战。

根据吕库古的礼法,国王在战争期间享有率军作战的权力和荣誉,在和平时享有荣誉。由于阿格西劳斯的好战,作者在第一章的第四节,论及政体的稳定性时,居然将斯巴达归为王制。[15] Higgins认为在色诺芬看来引导阿格西劳斯战争行动的原则不是自我扩张,而是城邦和家庭的需求,[16]理解似乎不够完备,个体的灵魂是指引其战争行为的主要原则。灵魂的构成部分之一“血气”出现后,灵魂马上也现身。眼见为实,耳听可能为虚,那些可见的胜功碑和身体上的疤痕,昭示着一颗好战的灵魂。阿格西劳斯第十章是美德合颂,在结构上可以说是三至九章部分的总结,必然会再次论及阿格西劳斯的勇敢:在需要勇敢精神的战斗中,阿格西劳斯凭勇力(αλκῇ)首当其冲(X.1)。勇敢这种美德是由身体的力量来支撑的。

在赞美“勇敢”的第六章,δίκαιον第一次出现,也是唯一一次,在此处它也并非用于指陈战争的正义性,它提醒我们关注这个非常重要的问题。回溯前两章的战争叙事,我们发现作者居然同样并未触及正义论题,尽管“正义”或其反义词出现过。[17]渴望向蛮族人复仇,为希腊的自由而战,虽冠冕堂皇,在希腊人那里,却也勉强可以赋予阿格西劳斯在亚洲的战争挑衅和洗劫正义性。那么,针对希腊人的战争呢?克罗内亚之战后,阿格西劳斯接连向希腊人开战,先是针对阿尔戈斯,后是佩莱翁(Πείραιον),然后是阿卡那尼亚(Ἀκαρνανία),总之阿格西劳斯没有罢战,直到迫使阿卡那尼亚,艾拓利亚人(Αἰτωλοί)和阿尔戈斯人加入斯巴达联盟,科林斯和忒拜召回本邦遭受流放的亲斯巴达分子。然后他又向斐利乌斯(Φλιοῦς)开战,目的同样是逼迫斐利乌斯人召回本邦遭受流放的亲斯巴达分子。至此,在第二章的第二十一节,作者插入一句有关战争动机的话,语气踟蹰。他认为或许有人会以其他理由责怪阿格西劳斯发动的这些战争,但至少可以用同志友谊(φιλεταιρίᾳ)来解释:出于同样的“同志友谊”,阿格西劳斯又进攻忒拜,来年再进攻忒拜,还洗劫了彼奥提亚的其他地方。让读者好奇的是,其他人会以甚么样的理由责备阿格西劳斯?会是罔顾正义向希腊人发动战争吗?泰勒(Taylor)谴责了阿格西劳斯的不义,[18]色诺芬的沉默蕴含的也是同样的用意吗?

阿格西劳斯热衷攻打亚洲,宣称是为了还希腊人自由,[19]但我们发现,阿格西劳斯关注财富的程度远胜于自由。亚洲的叙事部分,几乎每战之后作者都谈到收获的财物。在希腊的战事中,这种关怀依然醒目。[20]第四章专门赞美正义,这下我们或许能够明白,色诺芬为甚么讴歌的仅仅是阿格西劳斯在财富方面的正义。阿格西劳斯自己过着典型的斯巴达式简朴生活,衣食住行,一切从简,但他仍然需要凭武力大量地掠夺敌人的财物,从而施惠于邦人、朋友和士兵(参IV)。第四章没有正面谈论甚么是财富上的正义,但论及相反的情况,即夺取或窃取不属于自己的财物是不义之行。第十一章直陈阿格西劳斯在财富上的正义观:不把手伸向别人的财产(XI.8)。就在同一处,作者说阿格西劳斯不仅正义,而且慷慨,因为他广施惠利,施惠为他赢得显赫的美名。看来,阿格西劳斯的战争血气服务于满足身体的欲望的事业。

第六章第二节已经用“侥幸获胜”应和了第二章第七节“撞运式的冒险”,第六章的第三节接着用“更少的冒险”予以回应。如果凭着敌人的畏惧使之溃逃从而获胜,如作者所讲,是一种侥幸得来的胜利,那么敌人不愿意与阿格西劳斯交战而转身逃走,无疑就是好运气的结果而非凭勇敢鏖战所得。作者特地说明,那些因为不愿意交战的人在军力上并不弱,很可能的情况就是出于对阿格西劳斯的畏惧才逃开。这样的不战而胜还不少于鏖战取得的胜利。色诺芬特别在意区分美德与好运,他认为如果是凭好运气发财或取胜,都不值得赞美(X.1)。阿格西劳斯在希腊对敌邦发动不间断的战争且连连取胜,对此,色诺芬写道:阿格西劳斯这个人和斯巴达正交着好运(II.23)。

“

“

色诺芬没有单独列一章赞美阿格西劳斯的智慧,关于智慧的讨论,出现在以勇敢为主题的第六章。“这个人的哪些行动没展示出他的智慧呢?”显然是修辞设问,答案似乎不言自明。色诺芬的苏格拉底作品鲜提及苏格拉底的智慧,智慧是哲人钟爱的对象,是关于万物的知识(色诺芬《回忆》IV.6.7)。作者接下来就阐释阿格西劳斯智慧的表现。对于友方,智慧就是致力于获得其善意,例如邦民的服从、友人的情谊、士兵的服从和爱戴。作者对士兵部分着笔最多,阿格西劳斯的生活大部分都是在战场上度过。智慧的另一含义就是千方百计地欺骗敌人和谨慎地安排战事。欺骗敌人部分所占的篇幅要比关于谨慎安排战事的记述多一倍。阿格西劳斯声东击西,两次骗过波斯都督,洗劫成功(参I.16和I.29),应该可以算作阿格西劳斯骗术或者“智慧”的明证。上当的是波斯的省督倜萨弗雷纳斯(Τισσαφέρνης),此人只关心自己的财产,之所以受骗,皆源于此私心。乍看之下,色诺芬将欺骗拔得很高,是智慧的表现,可能正因为如此,马基雅维利才将色诺芬笔下的居鲁士作为成功欺骗的先例加以援引。[21]关于阿格西劳斯谨慎地安排战事,进而与敌军交战,我们恐怕得再次回到克罗内亚之战,因为色诺芬只描述了这一场战斗的场面。色诺芬已经表态,交战本身就不明智,是孤注一掷的冒险,在战斗中还出现策略失误,这无异于间接展示阿格西劳斯的愚蠢。《希腊志》当中,阿格西劳斯同样是个有勇无谋的赳赳武夫。[22]遑论智慧,就是明智,即在具体的政治情境中眀判好坏的能力(《回忆》IV.6.7),都不在阿格西劳斯的美德列表中。

重述美德的第十一章,将叙事板块与美德颂板块勾连起来,再次论及阿格西劳斯的勇敢:阿格西劳斯展示出来的勇敢与深思熟虑(εὐβουλία)相伴而非冒险(XI.9)。真是莫大的讽刺。第十一章在论及勇敢时同样没有提到正义,但提到阿格西劳斯的智慧,作者说阿格西劳斯践习智慧,行动多于言辞。追求智慧的哲人过的是沉思的生活。施特劳斯在疏解《斯巴达政制》时,谈到了《阿格西劳斯颂》,他直陈色诺芬对斯巴达国王阿格西劳斯勇敢的评判:这种没有智慧、审慎和正义伴随的勇敢,几乎无异于疯狂。[23]

格罗特(Grote)在其《希腊史》中以不屑的口吻评论说,从全局上来看,尽管阿格西劳斯有很多军事和个人的美德,但是作为城邦的决策者和政治家,他配不上甚么敬重,斯巴达就是在阿格西劳斯手里由盛转衰。[24]的确,兵久而国利,未之有也,因为用兵本是劳人费财之事,何况是不义之战,虽有吞敌拓境及虏获财物的暂时之利,然终非善事,斯巴达自身最终在战争中变得虚弱不堪(II.24)。色诺芬批判阿格西劳斯的无德也仅仅是出于现实政治的理由吗?哲人笔下的男子汉气概兼具正义与智能,阿格西劳斯的勇敢则为孤注一掷的冒险。哲人的论析为政治美德树立起标杆或规范。我们无法对《阿格西劳斯》中苏格拉底的身影视而不见,第十章是颂文的顶峰,作者汇集诸种美德总而论之,然而站在高峰上的人不是阿格西劳斯,而是苏格拉底。因为这里处处透示着与色诺芬苏格拉底作品之间的亲密关系,无论在结构上还是用语上。[25]《回忆》卷四第八章第十一节的句式以肯定的语气列举并阐释了苏格拉底的美德,苏格拉底是那样的虔敬……那样的正义……那样的节制……那样的明智。但《阿格西劳斯》第十章第二节显然并非如此,它只是一个以疑问表肯定的句式,意思是说,模仿某个敬神、正义、审慎、节制的人,不可能变得慢神、不义、肆心、纵欲(X.2),而“某人”不一定就是阿格西劳斯。

注释

作者简介

高挪英,广东工业大学马克思主义学院。发表论文《哲人的出行——色诺芬〈居鲁士远征记〉III.1.4~8解读》、《〈居鲁士上行记〉的纪事原则与笔法》、《正义的等级和上行的哲学内涵——论〈居鲁士上行记〉的作者与书名》等。

延伸阅读

//////

(编辑:罗衣)

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请相关人士联系本公众号处理。