谷继明 | 读李霖《宋本群经义疏的编校与刊印》

编者按:本文删节版原载于《中华读书报》(2019年2月20日第13版),由“北京大学中国古代史研究中心”公众号首发作者全稿,感谢谷继明博士和公号授权“古典学研究”公号转载推送。

乔秀岩教授在其博士论文的序言中曾写道:“我有属于我自己的一颗星星。没有像北极星那样大得吓人的名号,却在遥远的天空上,非常洁净地、美丽地,稍微寂寞地闪耀着光芒的星星。”[1]星光虽然冷,却可以传导。如今呈现在我们面前的这本《宋本取经义疏的编校与刊印》,属于李霖自己的一颗星星,又与《义疏学衰亡史论》相呼应,使义疏学的星空不再寂寞,也使二人彼此不再寂寞。

我在以前的学习和研究过程中,一再参考过李霖的博士论文,但当这本博论最终付梓,从不稳定的形态到稳定的标准化形态,传导到我手中,我还是从头到尾认真的阅读了一遍。里面充满了版本学的术语,以及大量繁琐而枯燥的经疏比较、校勘记。然正如李霖所自我定位的,他不是要做纯版本学的工作,而是要回顾经疏刊刻的这段历史,呈现经学史中的某段样态。他的导师乔秀岩,写了从南北朝到隋唐的义疏史——此前的义疏史直面经学的问题;到了李霖这里,经学问题已经由唐人《正义》(及《周礼》等经疏)划上句号,其后的历史便进入流传,即义疏的传抄、编校、刊印。虽然不直面经学的具体问题,但经疏的流传,仍是义疏学“有始有卒”中不可少的后半环节。乔、李师徒的两部书,给我们勾勒了一个完整的义疏学脉络[2]——不仅仅是从历史的角度(我们学术史式的菜谱经学史已经够多了),而且是从经疏结构本身的角度。但因为对象不同,相同的方法也会呈现出不同的面貌。我们由此就当明白,李霖的书虽然谈版本,但意不在版本。

这样一个理解李霖著作的角度,算是我对自己的开脱,毕竟我不懂版本,只好绕开版本来谈这本书。先谈对于此书本身内容的认识,再说一下读后的联想。

一、本论

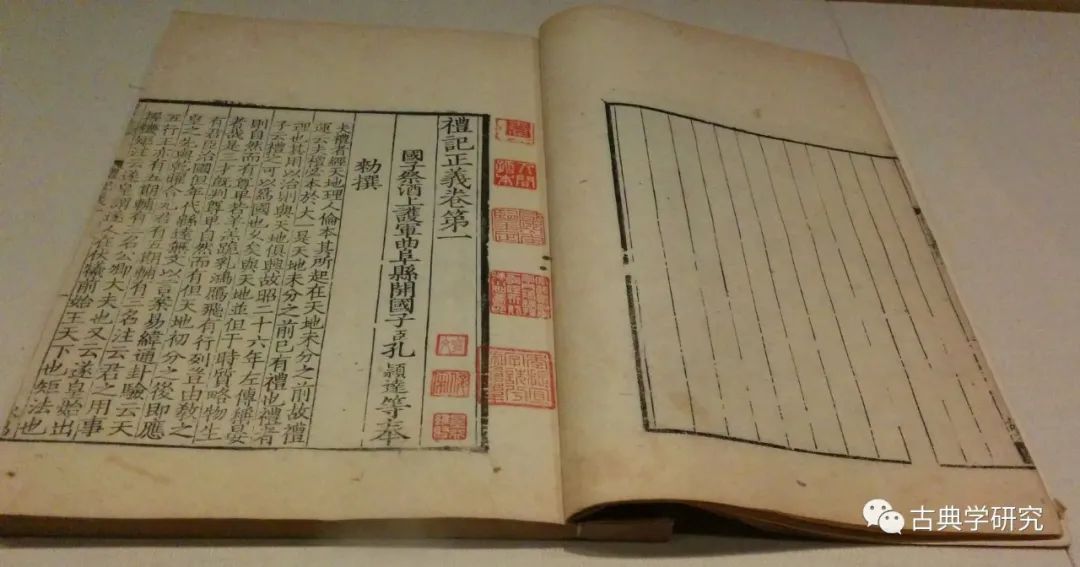

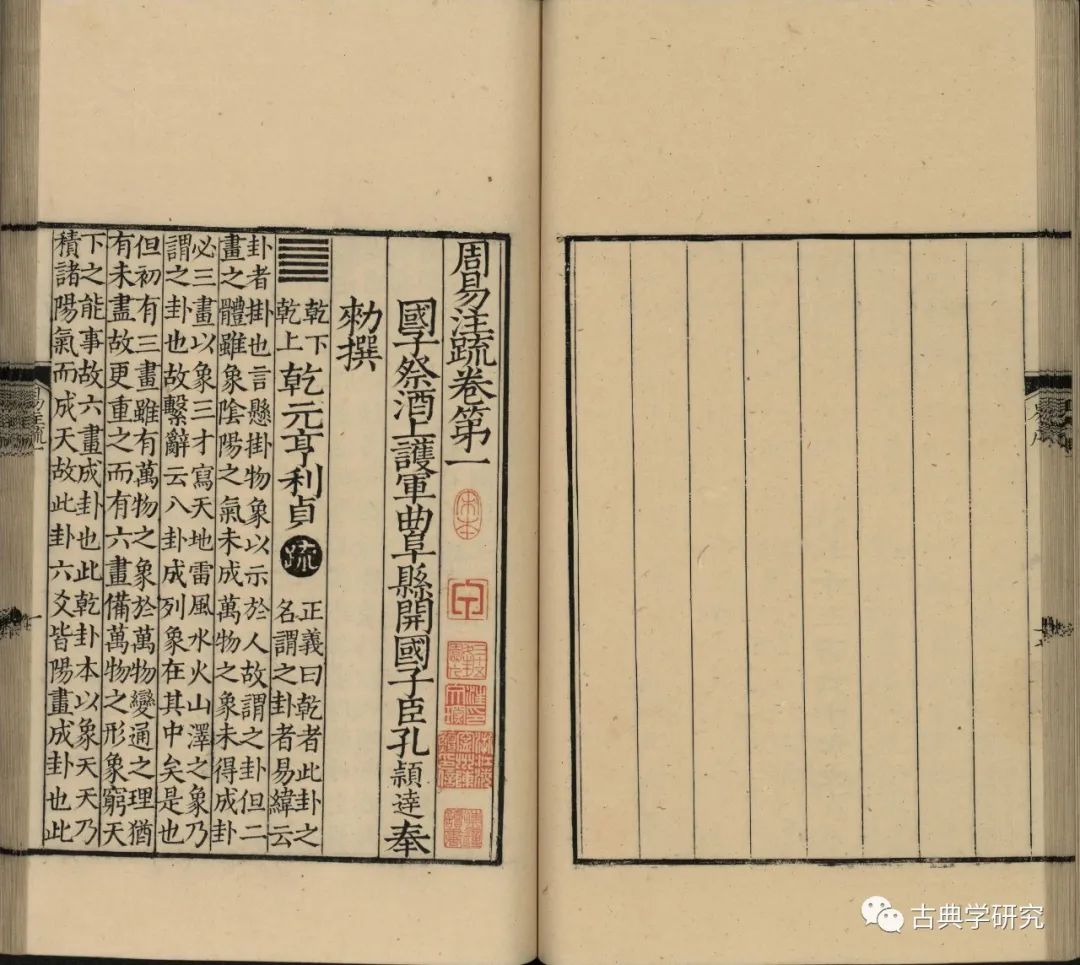

《礼记正义》书影

宋两浙东路茶盐司刻宋元递修本,中国国家图书馆藏

二、申说

李霖的研究有比较大的关怀。但在这样一个专而精的课题面前,他保持了审慎和节制,没有显豁地表达出来。我对于专门的版本研究无法加以评论,但在阅读过程中,还是被他牵引着产生了许多想法。是故列“申说”一节,不算是对李霖的具体评论,或许可以作为中哲史、思想史等相关研究的人阅读此书的背景。

(一)如何理解北宋校勘、撰定群经义疏的行为

经过唐末和五代的战乱,北宋建立时可谓百废待兴。而如何消转这百年来的彪悍之风,整合这分崩之局,实为宋代政府和皇帝的头等大事。当时“宰相须用读书人”的说法,正是建立秩序并长治久安的一个举措。[12]兴文教,包括通过科举、教育来实现意识形态的统一,并且带动人们读书好学的风气,是十分可行的政策。科举的程式、科目承自唐朝,那么群经自然使用唐代的《正义》。但经过唐朝正定的《正义》流传多年已经产生了不少讹误;同时新的经学正在抬头,人们已经开始厌弃旧疏。那么确定正义的权威,便是十分迫切的了。

李霖通过考察唐疏的抄本,比较宋代单疏刻本(以南宋覆刻推定北宋所刻),指出北宋校刊唐疏时,“勘官所立规范,原其初衷,应当主要是为了消弭唐抄本之间存在的大量歧异。同时,这些规范也带有‘定本’的特质。勘官在确保文本质量的同时,从出文、句式、引文、用字到语助,都不希望再像唐抄本一样灵活、随意”。(第219页)“定本”校勘、颁行的时候有带有标准性、权威性;至于其实施、行用,更要体现这种标准和威权。《续资治通鉴长编》载景德二年(1005)三月一则故事谓:

迪与贾边皆有声场屋。及礼部奏名,而两人皆不与。考官取其文观之,迪赋落韵;边论“当仁不让于师”,以师为众,与注疏异。特奏令就御试。参知政事王旦议落韵者失于不详审耳,舍注疏而立异论,辄不可许,恐士子从今放荡无所准的。遂取迪而黜边。[13]

此处所谓“注疏”,当即邢昺所修《论语注疏》。据李霖书,《玉海》载咸平四年(1001)《论语疏》等修成,十月命刻板于杭州,《周礼疏》在咸平六年刻成。(第36页)则《论语疏》或即在此前。时《论语疏》新成,而贾边答题标新立异,违背注疏,自然是迎风作案,被黜落亦在情理之中。

由此,孔维等人的校刊群经义疏,不仅仅具有文化史和学术上的意义,而且是一种政治行为。他们校刊的时候,肯定面临了各种不同的唐疏抄本。抄本的形态是不稳定的,多样的。但既然出现了“雕版”这样一种物质技术载体,就可以将这种不稳定和多样统一起来,从而加强了权威性。唐人在修撰《五经正义》的时候,要解决的是师法纷繁、家有其说,诸经解释不统一的问题;解决的方式是定某注为一尊,然后再在以往私家义疏基础上编纂初官方的标准本,定为一尊。但这种“一尊”的标准本仍然以写本形式流传,就不免在物质形态上不稳定。宋朝正是要解决这种不稳定,实现标准化。

雕版印刷

技术促进了权威,但也带来了另外意想不到的效果:它加速了经疏文本在读书人中的普及。李霖已经引用了真宗景德二年的这段材料:

幸国子监,阅库书,问祭酒邢昺经版几何。昺曰:“国初不及四千,今十余万,经史正义皆具。臣少时业儒,观学徒能具经疏者百无一二,盖传写不给。今板本大备,士庶家皆有之,斯乃儒者逢时之幸也。”上喜曰:“国家虽尚儒术,然非四方无事,何以及此。”[14]

邢昺少年时代拥有经疏的学生百无一二,而到了景德年间士庶家皆有之。所谓“皆有之”不免夸张,但稍微富裕的家庭可以拥有是毫无疑问的。这个情形,与宋代科举群体的扩大是相一致的。宋代仁宗朝,科举取士占入仕的一半,已经成为选举的主要途径。[15]

可惜宋朝的读书人并不满于这种通过标准化带来的统一性。他们要建立新的统一性,建立新的经说。同时,王安石变法在具体政治操作上与新风气相互接引,终于把这样一种形式给瓦解掉了。

(二)物质空间与观念的相互影响

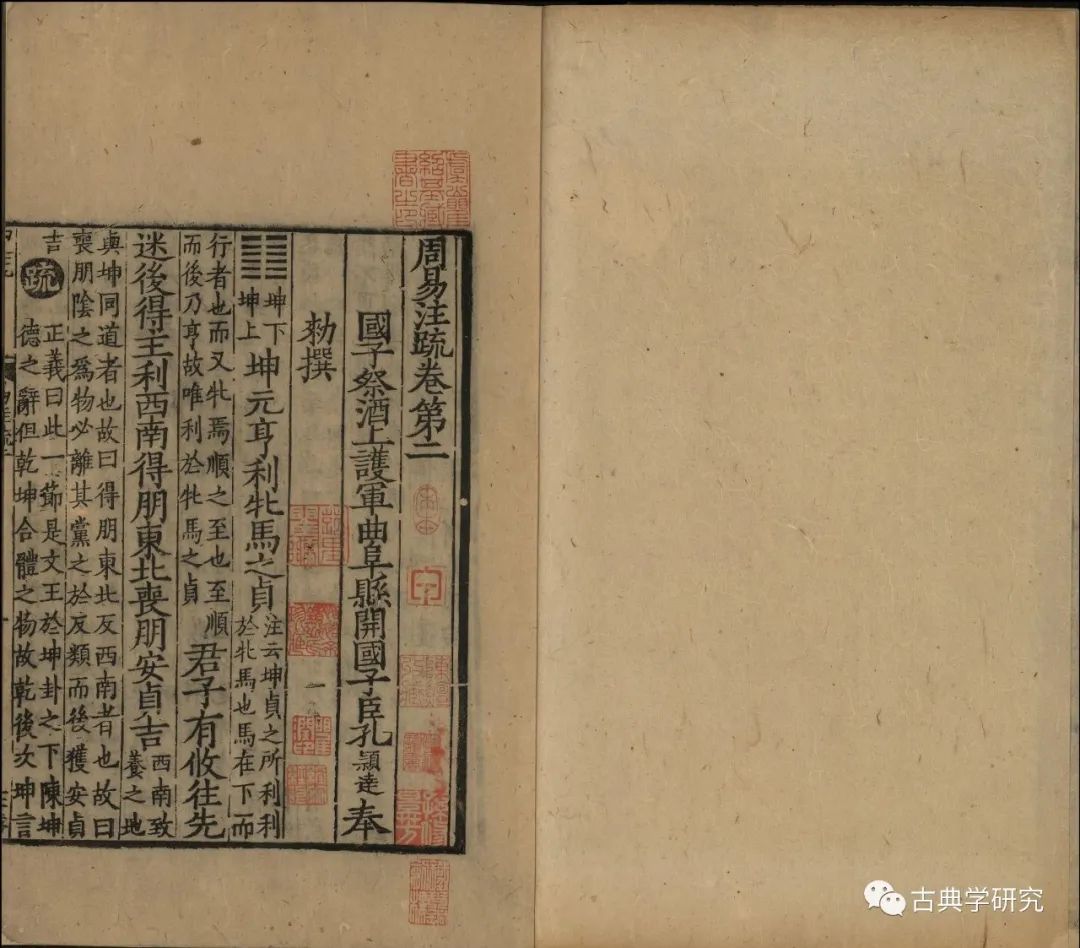

李霖在该书的结语中指出:“明清读者普遍通过十行本系统版本认识义疏。经文大字、注文中字、疏文双行小字,成为义疏的常态。读者耳濡目染,自然觉得义疏仿佛天然是经注的注脚,鲜能深入探寻义疏自身的丰富内涵。”(P351)就书版的物质形态和空间形式而言,除了大小字、单双行的区别,行格高低更是政治权力在书籍这种物质空间上的延伸和体现。遇到皇帝之类的要顶格甚至超出板框一格就不说了,更典型的代表是在一些不用单行大字、双行小字区分经注的刻本里,往往是把后来诠释者的文字低一格处理。比如现代人仍然常读的《四书章句集注》,一度通清代吴志忠刻本,以单行大字、双行小字来处理经文和朱子注文,版面紧凑。而宋代当涂郡斋刻本不区别大小字,注文低一格,著名的朱子《补格物致知传》低两格。这说明,在经注疏的版面空间中,有权威等级的差别。这种由空间表现出的等级差别,自从书籍诞生的时代起就存在了。注文双行小字,在写本时代就已十分常见。雕版印刷的出现,固化了这种空间秩序和权力结构。北宋国子监所刻单疏那种半页十五行,行二十五字(左右),不区分大小字,不通过行格来区分经注疏(因为本来就没有经注)的行款,基本上可以称作一种“均质化”、“平均主义”的行款。就我个人的视觉经验和理解经验来说,拿到单疏,第一反应是,没有什么重点;第二反应是,它在讲什么?群经之中我最熟悉的是《周易》,可如果不逐字逐句地看,也达不成对于单疏文本的有效理解。这种文本和刊刻形态表明,它就是为了人老老实实、认认真真攻读钻研而缮写、刊刻的。

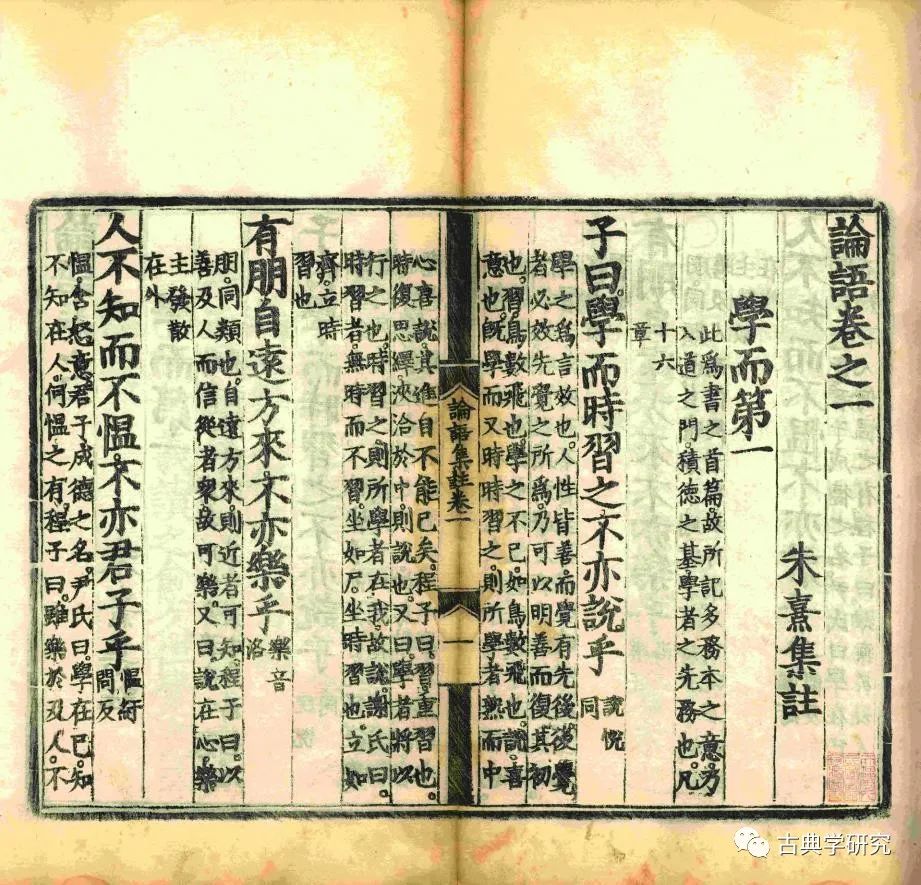

《四书章句集注》书影

清刻本,天津图书馆藏

注疏合刻本则不一样,人们的目的是为了理解经文,其次看注,其次看疏。大小字本来是根据权威等级和阅读目的所作的区分,可是它成为一种固定款式之后,更进一步强化了人们的这种阅读习惯和目的。就视觉体验而言,视觉的对焦和注意力的对焦,首先会落在“大字”上面。疏文变成小字双行,文本又复杂,会极大地降低读者翻检的耐心。疏文因此仅仅具有了“备查”的意义——可如果对于注疏的脉络毫无了解,仅仅偶尔地去“翻查”,是不会那么顺畅地找到相应文句并产生有效理解的。为了增加这种便利性,才出现了从八行本的整节过录疏文,到十行本的逐句拆分疏文。然而越拆分,疏文越支离,其整体的脉络越遭到破坏,我们对疏文的理解力也越低下。各种对于疏文的攻驳,甚至厌弃,便越来越严重。无怪乎钱求赤称其“割截,可恨”了[16]。

这种空间形式对人的影响十分巨大。就我个人体验而言,以前看惯了阮刻,后来看明代的李元阳刻本,就已经觉得十分不舒服:为何注文要用单行、中号字?因为经文也是单行,而大号字与中号字区别又不明显,所以感觉不清楚。像十行本和阮刻本那样,注文和疏文放在一起,小字双行,经文就完全在一个版面上凸显出来,非常便于查找经文。在我看来,阮刻十三经注疏的便利性,甚至超过了现代很多点校本——因为现代的计算机文档处理工具(比如Microsoft Word),一般情况下无法做到大字单行和小字双行同时出现在一行中(当然稍麻烦一点可以做到)。原有古籍版面的区分,就只能通过四号字和五号字这样的形式来区分。但印刷出来的效果,往往是经注疏都糊在了一起,不够清爽,如果想迅速阅读经文还是比不上阮刻。分享这种体验,其实是想自我反省——什么情况造就了这样一种阅读体验和习惯?不得不说,是因为阮刻本的影响,而更进一步则是宋代的八行本、十行本。畏厌繁难,大概是人类惰性的一种表现吧。追求效率、速度、重点,意味着支离和抛弃很多东西。可我们今日或许已无资格嘲笑古人。读者在手机上读一篇文章都要求作者出一个“太长不看版”或“敲黑板划重点”;公号作者也绞尽脑汁在标题和第一行一语惊人,甚至配合图片、字体各种形式加以呼应。深度阅读、整体阅读,已经日渐成为奢侈。

《北齐校书图》(局部),美国波士顿美术馆藏

(三)宋代的注疏阅读与理学经疏

李霖指出:“福建坊肆推出五花八门的十行本注疏,全面突出经注本的核心地位,使义疏成为经注的注脚,且多附入释音,更便于阅读经注。尽管十行本哗众取宠、粗制滥造,却大受市场欢迎,以八行本和数种单疏本配成的官版《十三经》义疏则相形见绌。自元入明,宋元新注成为经书的主流,广大读者对唐宋义疏的需求降低,十行本已足资参考。”(350页)

如果放在经学史中来看,从汉到唐是一个“经—注—疏”系统,宋代是它的总结和余波;从宋到明是一个新的“经—注—疏”系统,宋代是它新权威注释的形成期,宋末元代是疏文的撰作期,明代是它的总结和余波。[17]由此,宋代实际处在两个经学系统的交汇点上。因而作为总结的唐疏,不免显得尴尬;宋人依仿唐人所赓续编纂的新疏(如《论语疏》、《孝经疏》、《尔雅疏》),则尤其尴尬,它们可以说是匆匆出现便淡出了历史舞台。宋代人厌弃注疏的风气,朱子已有观察和反省:

旧来儒者不越注疏而已,至永叔、原父、孙明复诸公,始自出议论。如李泰伯文字,亦自好。此是运数将开,理义渐欲复明于世故也。

孙为人君为祖承重。顷在朝检此条,不见。后归家,检《仪礼疏》,说得甚详。正与今日之事一般。乃知书多看不办。旧来有明经科,便有人去读这般书,注疏都读过。自王介甫新经出,废明经学究科,人更不读书。卒有礼文之变,更无人晓得,为害不细。如今秀才和那本经也有不看底,朝廷更要将经义赋论策颁行印下教人在。[18]

以上第一条,是朱子对于新儒学摆落旧疏的肯定,因为不经此则新义理之学无法开展。可是新义理出来之后,如果把旧疏都忘了,也有莫大的危害,那就是士风浮竞,不能沉潜笃实。以朱子之博学,才能对唐疏有比较熟悉的理解,无怪乎当时的人甚至“和那本经也有不看底”,即连经文都没看过就大发议论。朱子尚博学,而对于疏文,犹不免以疏为奴,象山则更加如此。陆象山常常号召学者“减担”,认为皓首穷经研究典籍是“疲精神”,尽管他也有提倡读注疏的话:

后生看经书,须着看注䟽,及先儒解释。不然,执已见议论,恐入自是之域,便轻视古人。

或问:读六经当先看何人解注?先生云:须先精看古注。如读《左传》,则杜预注不可不精看。大概先须理会文义分明,则读之其理自明白然。[19]

这两段,往往被理学研究者作为“陆象山未尝不教人读书”的证明,以反驳对于陆象山不注重读书的指责。黄震也专门引此来纠正陆学。[20]但我们需要注意此处的语境。他提倡人们读古注,读疏,是对着学者有很多“意见”来说的——回到古注,恰恰是不满于他那个时代已经蔚为风气的新经说。读旧注疏,只是象山用来反对新经说的工具。若真有学者按照唐人或六朝人的方式来研读注疏,肯定又要被象山骂“疲精神于此”了。

朱子及其以后的时代,并非没有人读注疏,但读的方式和目的已经发生了变化。足利学所藏的八行本《周易注疏》,即是陆游之子陆子遹批点的。朱子后学中,读注疏最精的当属魏了翁。他曾摘编诸经注疏,成《九经要义》。关于其摘编的目的,乔秀岩、李霖论《毛诗要义》谓:

《要义》先标出题目,经注文只摘录必要的部分,然后引录一段义疏原文。摘录的内容不是经注文义的直接解释,而是有关这一问题的专题讨论,恰好是十行本的读者感到义疏很啰嗦的部分。可见魏了翁编《九经要义》决非为了诵读经疏的方便,而是要学习专门的经学理论问题,预设的读者应该是真正的有志之士,而不是梦想金榜题名的庸俗之徒。[21]

这个推论有一定道理。考虑到魏了翁编《要义》是在山中无事的时候。他的摘编,是摘取自己感兴趣的部分,而非面向一般读者。因为对一般读者来说,能读一些基本的新权威经注就好了。进一步的研究,才是注疏。但魏了翁是不是就此而欲呈现出义疏学的整体问题,一如六朝隋唐的人那样呢?恐怕也未必尽然。他给朱择善的书信说:

时时同看朱子书,只数月间,便觉记览词章皆不足以为学。于是取六经、《语》、《孟》字字读过,胸次愈觉开豁。前日之记览词章者,亦未尝不得力。近数年间,山中无事,再取诸经、《仪礼》注疏,重加温寻,又将要紧处编出,始知先儒之说得于此者亦多。第汉魏诸儒言语拙讷,不能发明;亦坐党同伐异,不能平心以定是非耳。(卷三五)

《要义》的“要”就是“紧要”的意思。而紧要的标准之一,是“先儒之说得于此者亦多”,也就是说两宋的理学家很多观点出自注疏。但何以注疏家比不上两宋诸先生深刻呢?因为他们言语拙讷,以及党同伐异。言语拙讷,显然是对注疏语言繁复的指摘,或者说,理学家的议题,被义疏家们淹没在了迂绕的疏解中。在魏了翁这里,《要义》的摘编具有某种目的论的意味——最终是为了证成理学诸先生的学说学有根柢。如果不秉持这种性理学的心要,阅读注疏就成为他自己所反思批评“记览词章”中的“记览”之学了。

在这里我们看到了注疏阅读的倒置,即在汉唐本来作为必读、基础的义疏,到了宋代后期反而成为需要专门研习、进阶研习的对象。基础读本已经被替换掉,变成《论孟精义》、《四书集注》、《近思录》、《周易传义》(程传、本义)等等。学生想进一步了解宋代诸先生的注,直接读唐疏是找不到答案的,而是需要从宋代诸先生其他的相关议论(包括语录、书信等)中获得,好事者将这一部分拆分到相应文句下面,这便是所谓的“附录纂疏”。

有趣的是,宋元这种经疏体的编纂形式,呈现出了与旧经疏十行本特点的一致性,它们的时代也比较相近。李霖一直强调,唐疏的每部经疏都是一个整体,具有自己的经学脉络,八行本在编纂的时候还比较照顾其整体性,至十行本则割裂支离、庸俗无比。与唐疏相比,宋元的“纂疏”本身就是拿《语类》来凑数,不具有一贯的脉络,所以编者根本无需考虑气脉是否一贯的问题,剪裁起来就没有包袱(尽管不同的剪裁也反映了其理学立场和观念),反而在形式上与割裂支离的十行本比较一贯。除了疏文编联的割裂之外,这些编订的书还割裂经注。最典型的,就是为了将《周易程氏传》、《周易本义》这两个带有不同经学观因而分篇殊异(一用王弼本,一要恢复经传分离的“古本”)[22]合在一起便于观览,便使《本义》屈从《程传》的分篇[23],几乎使朱子的脉络结构面目全非。

除了编联方式,以版面布局而言,宋元的“附录纂疏”也与旧经疏的十行本分享了同一种风格。旧经疏十行本与理学纂疏在物质形式和美学风格上的一致性,反映了那个时代学者共同的一种精神风貌。

作者本希望我提出一些严苛的批评意见,可惜以我在这方面的学力,能够跟上其讨论就不容易了,平时都往往是拿了他的结论直接来用。对于一本认真写作的著作来讲,认真严苛的批评是必要的。好在文献学界龙象甚多,更有许多潜藏高手,严苛批评的事只好交给诸位方家。本文固然归纳了李霖著作的一些思路,也提及了一些可能引起讨论和商榷的问题;但更多的是给此书做一个背景性的分析,指出其研究在思想史和经学史中具有的意义。

最后我想起了《庄子·天下篇》的一句话:“百家往而不反,必不合矣。后世之学者,不幸不见天地之纯,古人之大体。道术将为天下裂。”李霖的研究,或可视为这段话在群经义疏编校刊印流传中的应用吧。

注释

[1]乔秀岩:《义疏学衰亡史论》,三联书店2017年,第2页。

作者简介

谷继明,北京大学中国哲学博士,现为同济大学人文学院副教授,研究领域为易学史、宋明理学。著有《王船山周易外传笺疏》、《周易正义读》,点校《易学启蒙通释 周易本义启蒙翼传》,在相关领域发表学术论文多篇。

延伸阅读

(编辑:周翰)

欢迎关注“古典学研究”微信公众号 插图来自网络,与文章作者无关。 如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。