颜荻 | 《酒神的伴侣》对“酒神入侵希腊”事件的文学解释

编者按:本文原题目为《欧里庇得斯的狄奥尼索斯——<酒神的伴侣>对“酒神入侵希腊”事件的文学解释》,刊于《国外文学》2020年第2期,由“清华大学新雅书院”微信公众号首次推送。感谢颜荻博士和清华大学新雅书院授权“古典学研究”公众号转载。

引言:作为“入侵者”的狄奥尼索斯

狄奥尼索斯在古希腊神话传统中扮演着极为重要的角色。他在古典时期的希腊是十二奥林匹斯主神之一,被人们崇拜为丰收之神、酒神、迷狂之神以及戏剧之神。[1] 狄奥尼索斯信仰亦称酒神信仰,这个信仰崇拜非常古老,可以追溯到公元前16世纪的迈锡尼时代,酒神之名在线性文字B中就已经被提及。[2] 一个现代学者普遍接受的观点是:酒神崇拜起源于特拉科-弗里吉亚(Thrako-Phrygia),然后由弗里吉亚移民从色雷斯带入小亚细亚,继而从巴尔干半岛地区向马其顿方向普及,在经过漫长的漫游后,酒神信仰在公元前7世纪左右最终进入了希腊本土诸城邦,为希腊宗教所接纳,狄奥尼索斯也由此与奥林匹斯诸神一同成为了帕特农神庙里的座上客。[3]

狄奥尼索斯的经典形象:罗马时期的狄奥尼索斯雕塑

酒神之所以被希腊社会所排斥,很大程度上是因为其狂欢(“Bacchic orgy”)的宗教仪式与古希腊以奥林匹斯神为核心的宗教气质十分不符。所谓狂欢(enthusiasm),在希腊人看来就是“在神之中”(en-theos),或全身充斥着神。酒神信徒们(Bacchae)在宗教仪式中直接以酒神自称,这即是说,神灵的力量完全掌控了仪式者,信徒们全身心地为神所有。于是,酒神的秘仪总是伴随着失控的疯狂:信徒们胡乱地扭动身躯,旋转舞步,摇头晃脑,狂乱叫嚣,手鼓与风琴并响,在黑夜中挥舞火炬,喝下致幻的酒水,甚至男女自由性交,由此来达到忘我而为神所占有的状态。同时,他们还吃生肉、喝生血,以此与酒神神交。相比之下,希腊本土的奥林匹斯宗教就要简朴甚至理性许多:虽然古希腊宗教同样仪式众多,但这些仪式大都以庆典形式进行,祭祀部分相当简略,一般仅需奠酒、祭祀牺牲以及一些谷物花环之类,并无酒神式的狂欢。如此巨大的反差使得以“文明与理性”自居的希腊人对酒神崇拜这样“野蛮”的信仰相当嗤之以鼻,也因此对它的融入非常抗拒。希罗多德在其著作《历史》中就曾22处提到狄奥尼索斯。在他的笔下,酒神信仰与希腊宗教如此不同,以至于他可以斩钉截铁地认定这位酒神彻彻底底就是个外来神,是希腊宗教的“入侵者”。[5]

然而,令人诧异的是,恰恰是这样一位原本十分不受欢迎的“入侵者”最终进入了希腊。他不仅进入了希腊,而且还在以雅典为首的希腊城邦中获得了极高的地位:在古典时期,雅典人不仅将酒神作为最重要的神祇之一予以供奉,而且整个城邦还在其最为盛大的宗教节日“泛雅典娜节”中专门为狄奥尼索斯设立了一整天的戏剧竞赛以对这位外来神表示崇高的敬意。这个奇特的现象由此成为了希腊宗教史上的一大公案:酒神信仰究竟如何为希腊所接纳的,它又为何会成为希腊人所喜爱、尊崇的主神?

这是一个十分复杂的问题,自酒神进入希腊的一刻起,这个问题就被不断追问。对此问题的解答也说法不一,至今没有一个绝对的定论。举例而言,与上文提到的泡塞尼阿斯的说辞不同的是柏拉图的一种观点。柏拉图在《斐德若》中谈到:“当疯狂是作为神的礼物送给我们时,通过疯狂,我们能获得最好的赐福。”[6] 狄奥尼索斯式的疯狂可以“使一个在病痛中的人得到解脱(λύσις)”,从现实的艰辛中顿感轻松。[7] 在柏拉图看来,狄奥尼索斯之所以能被希腊接受是因为他有一股正面的力量,使人释然、使人忘却痛苦。因此,在谈及神的疯狂时,柏拉图将狄奥尼索斯与阿波罗、缪斯以及阿弗洛狄忒/爱若斯并举,这表明尽管狄奥尼索斯是外来神,但他已经因为某种好的“疯狂”而得以与奥林匹斯诸神齐名。

《酒神》(卡拉瓦乔,1595)

柏拉图的观点只是诸多古代探讨中的一个。品达、索福克勒斯、阿里斯托芬、德摩斯提尼等人都对“酒神侵入希腊”这一历史事件有过不同的高论。但在这众多的讨论中,最为引人瞩目的,还是当属欧里庇得斯的《酒神的伴侣》。这部作品在上演时就立即为时人所追捧,在戏剧节比赛中夺得头筹,而后又成为各代文学批评最为丰富的场所。[8] 此剧受到如此重大的关注自然不仅仅在于它是欧氏的收山之作(这部作品写作于公元前410年,出演于他去世5年之后),而且更在于其涉及的题材和形式过于特殊而不可能不引起人们的浓厚兴趣:《酒神的伴侣》处理的正是“酒神侵入希腊”这一大公案,它演绎了酒神从入侵希腊到受到抵制直至最终胜利进入希腊的整个过程。相较于上文所提及的诸位作家的零散言论,欧里庇得斯对整个事件的始终都有着非常细致的交代。可以说,欧氏的确花费了极大力气以文学的方式解释、回应、进而反思“酒神侵入希腊”的历史。由此,在“酒神侵入希腊”这个大讨论的背景下,《酒神的伴侣》除却学界通常关注的文学价值、戏剧结构、宗教思想、秘仪规制等等,其历史意义也十分值得我们进一步挖掘。

本文将着力以“酒神侵入希腊”为线索分析悲剧《酒神的伴侣》,讨论欧里庇得斯文学版本中的酒神信仰与希腊宗教融合的历史。读者将看到,欧里庇得斯通过悲剧的演绎不仅揭示了酒神必然为希腊所接受的原因,而且,他还通过富有张力的戏剧行动进一步阐释了酒神必须进入希腊的意义。下文将分为三个部分:第一部分,将剖析在欧里庇得斯笔下希腊为何抵制酒神;第二部分,将分析戏剧中的希腊接纳酒神的缘由以及酒神必须进入希腊的意义;第三部分亦是结语部分,将以本剧为例,探讨悲剧作品如何对历史事件作出文学性的解释与回应。

“古典与文明”丛书

甘阳、吴飞主编

生活·读书·新知三联书店出版

一、“乱伦的私生子”:希腊抵抗酒神

二、“别吹嘘暴力的力量”:酒神必然进入希腊

她口冒白沫,面部扭曲,脑袋乱转,丧失了应有的理智。她被酒神巴库斯占据,完全不相信他。她双手抓住他左边的胳膊,将这个不幸的人的肋骨踩在脚下,卸下他的上肢,毫不费劲,神从旁赐予她双手如此轻松的力量。伊诺在另一边捣毁他,把他的肉撕成碎片;奥托诺埃和其他众人一起围攻他,所有人联合起来嘶吼。而他,深深叹息,又深深呼气,然后大叫。她们一个人抱着一只胳膊,一个人抱着一只还穿着长靴的脚,扒光他,撕扯他肋骨,股股鲜血顺着她们的手流下,她们扔彭透斯的肉就像扔球一般。

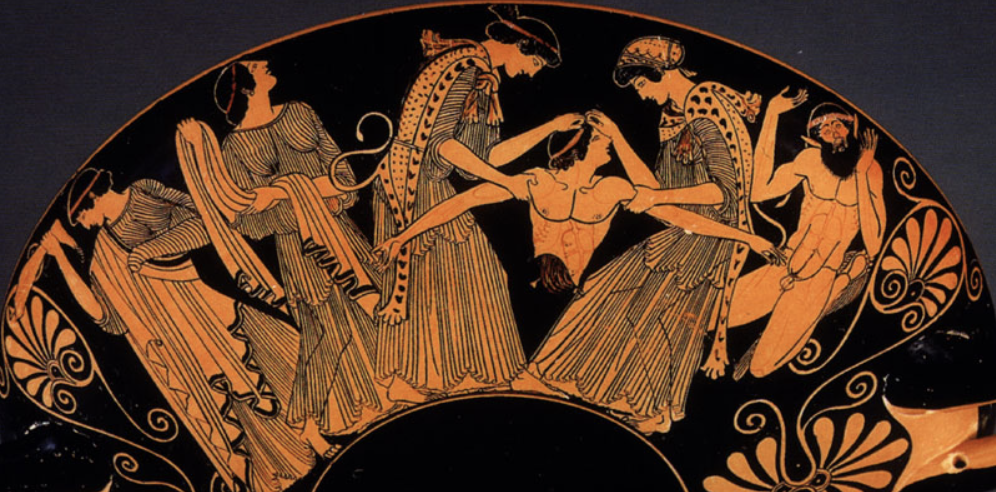

彭透斯被撕碎的一幕

陶瓶绘画

三、结语:悲剧书写历史

《酒神的伴侣》研究经典著作

注 释

(向下滑动查看)

[1] William F. Hansen, Classical Mythology: a guide to the mythical world of the Greeks and Romans(Oxford: Oxford UP, 2005), p. 250.

[2] 他当时被称为di-wo-nu-so. 参见William. K.C. Guthrie, “Early Greek religion in the light of the decipherment of Linear B”, in Bulletin of the Institute of Classical Studies, 6/1(1959), pp.35-46.

[3] Lewis Richard Farnell, The Cults of the Greek States (Vol. 3) (Cambridge: Cambridge UP, 2010 (16th edition)), pp.85-86.

[4] 泡塞尼阿斯,《希腊志》1.38.8。除了泡塞尼阿斯的叙述,大量希腊本土英雄与狄奥尼索斯对抗的故事也十分鲜明地突出了狄奥尼索斯与希腊的不合:珀尔修斯王抵抗这个外来神、彭透斯王与狄奥尼索斯的战斗、赫拉对狄奥尼索斯的仇恨、狄奥尼索斯的先知米兰普斯(Melampus)在阿尔戈斯传奇中被描绘为一个新宗教的信徒等等。

[5] 希罗多德,《历史》2.49;2.146。

[6] 柏拉图,《斐德若》244a。

[7] 柏拉图,《斐德若》244e。

[8] 《酒神的伴侣》在所有悲剧中可以说是各代解释最为丰富的文学批评的场所。关于此剧的主流研究甚多,参见如:Humphrey Davy Findley Kitto, Greek tragedy, (London: Routeledge, 1939); Charles Segal,Dionysiac Poetics and Euripides’ Bacchae, (Princeton: Princeton UP, 1997); Charles Segal, “The Menace of Dionysus: Sex Roles and Reversals in Euripides’ Bacchae’”, in Arethusa, 11/1(1978), pp.185-203; Eric Robertson Dodds, Euripides’ Bacchae. Edited with introduction and commentary, (Oxford: Oxford UP, 1960); Jean Pierre Vernant and Pierre Vidal-Naquet, Myth and Tragedy in Ancient Greece, (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988); Simon Goldhill, Reading Greek Tragedy, (Cambridge: Cambridge UP, 1986).

[9] 忒拜剧在雅典的舞台上非常特殊,在现代批评理论中被固定认为是一个剧种,即在雅典舞台上所上演的关于忒拜的神话故事。由于雅典悲剧几乎不上演当代剧,更不上演关于本城邦的故事,忒拜这个城邦便成为雅典自我对照的一面镜子。雅典悲剧关于雅典的许多讨论和反思——政治的、文化的、历史的、社会的——都通过忒拜这个媒介得以表达。之所以忒拜被雅典选中,一方面是因为它在希腊神话故事体系中本身就有着丰富而传奇的故事;另一方面是因为忒拜的僭主制颇为民主雅典的反对,通过对忒拜的悲剧演绎,民主雅典更能为其政治体制作出辩护。参见Froma. I. Zeitlin, “Playing the Other: Theater, Theatricality, and the Feminine in Greek Drama”, in Representations, 11(1985), pp. 63-94.

[10] 从俄狄浦斯到克瑞昂,包括本剧中的彭透斯,几乎所有的忒拜当权者都有着极为鲜明的理性特质,他们都要求城邦处于绝对的秩序和理性的把控之中。但同时,所有这些人也都不可避免地被卷入了乱伦导致的失序之中。俄狄浦斯自不用说,是和母亲乱伦的典型人物,在俄狄浦斯之后,整个忒拜家族都不得安宁,一直承受着乱伦的后果:兄弟反目成仇(索福克勒斯《七将攻忒拜》)、叔叔杀死侄女并失去妻儿(索福克勒斯《安提戈涅》)。因此,理性秩序与乱伦失序的张力在忒拜剧中一直是最为戏剧性的核心元素。

[11] 本文所有文本的中文翻译均笔者所译。值得注意的是,此句的前一句中,狄奥尼索斯恰恰被彭透斯称为女人模样的外来者:hoi d’ana polin steichontes exichneusate ton thēlumorphon xenon(第353行:“你们跑遍城邦追捕这个女人气的外来者”)。关于狄奥尼索斯与女人在本剧的密切关系的研究十分庞杂,可参见Charles Segal, “The Menace of Dionysus: Sex Roles and Reversals in Euripides’ ‘Bacchae’”, in Arethusa, 11/1(1978), pp. 185-203; Charles Segal, “Female Mourning and Dionysiac Lament in Euripides’ Bacchae”, in Orchestra, (1994), pp. 12-18; Froma. I. Zeitlin, “Cultic Models of the Female: Rites of Dionysus and Demeter”, in Arethusa, 15/1(1982), pp. 129-158.

[12] 关于本剧中的反转,参见 Charles Segal, “The Menace of Dionysus: Sex Roles and Reversals in Euripides’ ‘Bacchae’”, pp.185-203; Christine M. Kalke, “The Making of a Thyrsus: the Transformation of Pentheus in Euripides’ Bacchae”, in The American Journal of Philology, 106/4(1985), pp. 409-426.

[13] 从荷马以降,整个希腊社会的讨论都无不充满着对文明与自然的关切,这种关切渗透在各个文本的每个角落,从史诗到悲剧以至于哲学。关于文明与自然的张力如讨论《伊利亚特》的James. M Redfield, Nature and Culture in the Iliad: the Tragedy of Hector, (Chicago: University of Chicago Press, 1975); 讨论悲剧的Edith Hall, Inventing the Barbarian: Greek Self-definition through Tragedy, (Oxford: Oxford UP, 1989).

[14] Idou, su kosmei, soi gar anakeimestha dē. 动词anakeimai一方面表示对某人依靠,将自己交给他人;另一方面有着极强的宗教意味,表示在庙宇中献祭。这一双重意涵毋宁暗示观众,彭透斯的本质在此早已是他所否认的酒神的本质,他将把他自己献祭给他拒斥已久的酒神,而祭场就在那自然之山基泰戎山:彭透斯不仅不可能与酒神撇开关系,而且他必须向其献祭——如果不是主动的,那么就只能是被动的、血腥的。

[15] 关于这一观点,最具有代表性的,参见如 Reginald Pepys Winnington-Ingram, Euripides and Dionysus : an interpretation of the Bacchae, (Bristol: Bristol Classical Press, 1997).

[16] Charles Segal, Euripides Bakkhai, trans. R. Gibbons, (Oxford: Oxford UP, 2001), pp. 5-6. 同时参见Simon Goldhill, Reading Greek Tragedy, pp. 260-264.

[17] 关于相关崇拜仪式的研究,参见Barbara Goff, Citizen Bacchae: Woman Ritual Practice in Ancient Greece, (London: University of California Press, 2004).

作者简介

颜 荻

剑桥大学古典学博士

清华大学“水木学者”

新雅书院博士后

延伸阅读

(编辑:序章)

欢迎关注“古典学研究”微信公众号 插图来自网络,与文章作者无关。 如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。