编者按:本文作者为巴洛(J. Jackson Barlow),邱立波译,节选自《古典诗文绎读·西学卷·古代编》下册,刘小枫选编,李世祥等译,北京:华夏出版社,2008年。

[小引]在《论共和国》(De Republica)里面,西塞罗将斯基皮奥(Scipio)呈现为一个理想型的国师(moderator reipublicae),呈现为一个能够对立法者施行教化的政治家。斯基皮奥教导他那个圈子里面的年轻人,如何运用一种艺术的手法保护善法,同时也将恶法改换成善法。但他的首要任务,或者说他教化这些年轻人的关键步骤,却是向他们重新揭示,应该如何从哲学的角度对待政治。在西塞罗生活的时期,哲学已经放弃了对城邦的关注,转而投注更多的精力去研究非人性化的自然界。在《论共和国》里面,斯基皮奥试图修正对哲学的这种理解,以便让哲学再次成为经世致用之学。西塞罗将哲学召回大地的用心,令后世的学者多有误解。本文则试图重新评价西塞罗的政治思想。

公民教育(civic education)——其中包括以公民身份(in citizenship)进行的教育和公民身份养成(for citizenship)的教育——在西塞罗的哲学著述之中是个显题。而既然最好的公民,就是那种能够娴熟处理城邦事务的公民,因此,公民教育最重要的题目,便是要讨论政治家的政治技巧。但是,也正是这个题目的显要地位,使得西塞罗作为一个哲人备受訾议,因为西塞罗的著述将一身而二任的政治家-哲人(statesman - philosopher)描绘成了最好的公民。而在政治家和哲人之间建立这样一种联系,在很多将真正的哲人看成是勇猛精进地追求真理的西塞罗批评者看来,乃是一种半途而废的作法。但是,如果人们重新分析一下《论共和国》就会发现,西塞罗对这个题目的思考好像比批评者们想象的要深刻。因为,在《论共和国》里面,公民教育的问题,或者更加准确地说,作为公民教育之一部分的政治哲学的若干限度问题,乃是一个非常特别的主题。同时,也正是在这第一篇真正成熟的哲学论著里面,西塞罗也考虑到了政治哲学有无必要的问题。

关于西塞罗的学说,学界流行的意见认为,它的哲学著述就大体来看乃是当时几个希腊哲学门派的支派。人们之所以认为西塞罗的著述有价值,主要是因为它们对于其他一些哲人的学说,提供一些便于深入了解的旁证,比如说斯多葛学派的哲人帕那提乌斯(Panaetius)等人,因为他们本人的著述今天都已亡佚了。西塞罗的成就在于梳理和转述其他思想家的思想,而不是因为他本人就是一个有原创力的哲人。这些著述的目的,是为了鼓舞人们的爱国热情,提升人们的道德水准,同时也是为了给当时正渐趋凋零的罗马贵族制提供一些智识上的支持。但这些直接的规划西塞罗都没有完成,而他本人虽一直都在努力杜绝僭政,却还是成为僭政的受害者。不过,他长期以来所造成的影响却至为深远,在他之后的许多个世纪里,每一个有教养的人,对他的著述多少都有点熟悉。最重要的是,西塞罗一直以来都被认为是西方演讲艺术首屈一指的巨子。但是,按照流行的观点,这种影响就整体来说却是有害的,因为,在《论共和国》当中主张最力的雄辩家-政治家(orator - statesman)一身二任的理想,说到底,对于哲学,对于那些满脑子巧言令色和积极入世的人们的生活来说,都是一种贬低。正如科西林(Charles N. Cochrane)所说:

在这种[教化性的]构想里面,西塞罗主张,将文学跟哲学结合起来,是罗马人,或者说是他自己,对于教育理论的特殊贡献。不管实情是否如此,在那种一直以来都带有特殊柏拉图色彩的哲学与数学的联合当中,西塞罗有意识地用文学来代替数学,这种作法跟学科分类的精神和目标相比,其间的差别不可道里计,而这个差别的历史意义似乎也没有办法估计得太高。因为,西塞罗的作法恰恰是把柏拉图一直以来都视为旁门左道的“文学和美学偏向”输入到了古典主义里面来,这因此也就改变了西方文化的总体外观,给西方文化套上了一个文过其实的劫数,而这个劫数,即便是有了现代数学和物理学的强力推动,西方文化也几乎没有办法从中解脱出来。

对于西塞罗的种种指控可以用如下方式来概括:在西塞罗的著述里面,哲学似乎只是一个工具,供雄辩家-政治家在指引城邦追求诸种善业或者理性目标时使用。哲学因此变成了“修辞学的婢女”,也就是说,西塞罗让原本在高位的东西服从于低位的东西。不宁唯是,在西塞罗那里,哲学还偏离了观察自然的本意,比如说,偏离了数学。在永恒不变的自然界里面,或者说,在所有那些永远都会与自身保持同一的事物里面,数学是最直观的范本。但是,政治所体现出来的却是人类事务的变幻莫测,以及那种与人类事务有关的知识追求的徒劳无功。政治科学存在的不可能性,跟数学科学存在的事实一样,都是毋庸置疑的。数学所揭示出来的真理是众口一词的,但政治问题说到底却是莫衷一是的。数学是无论在何时何地都是同一的,而关于何谓正义、何谓高贵的理念,却会随着时间和地点的变化而变化。古希腊哲人的成就是将哲学从天国引入城邦;政治哲学的出现,让自然与律法之间的统一与紧张成了哲学沉思首当其冲的问题。而西塞罗在自己的教育规划当中用修辞学取代数学,这只会让那些可能对哲学有兴趣的人误入歧途,让他们无从理解那个对于哲学来说是举足轻重的、自然与律法之间的关系问题。因此,他在著述当中所呈现出来的那种教育有缺陷,因为它用政治取代了自然,从而让政治成为了哲学的主题。

但是,更加贴近的阅读西塞罗著述,却会让如上的结论变得疑窦丛生,因为人们可以看到,自然与律法之间的紧张,在西塞罗那里仍然具有十足的重要性。与古今批评者的意见相反,西塞罗认为,一门关于政治的科学不仅可能,也是必要,并且,这门科学还是公民教育的基石。在《论共和国》里面,西塞罗让罗马伟大的战士-政治家斯基皮奥(Scipio Aemilianus)跟他的朋友莱利乌斯(Laelius)以及另外的几个年轻人讨论城邦的问题。跟柏拉图的《王制》(Republic)一样,这篇著述讲述的对话,也由许多个观点分歧、个性迥异的对谈者参加。惯常人们对西塞罗对话的读法,是在出场人物当中,先确定哪一个可以代表西塞罗本人的想法,然后再将这个人的论述看成是西塞罗的真实观点。而其余的人物都只是陪衬而已。但是,这种读法有内在的困难。比如说,它会让人们将莱利乌斯那段著名的、关于自然法的论断(《论共和国》卷3,33)看成是西塞罗本人的观点,但实际上,莱利乌斯的观点跟西塞罗的观点、跟西塞罗的另外一个“代言人”斯基皮奥的观点,并不总是一致。因此,我们必须要考虑这样一种可能性,即,这些人物并不只是在重复西塞罗的观点,因此,西塞罗试图要处理的那些问题,或许要通过这篇对话的结构跟布局来揭示。我们今天所看到的《论共和国》是辑语。这点从一开始就造成了一个问题,因为很明显接下来要讨论公民教化和公民性格的那两卷内容,即第4卷和第5卷,几乎全部都亡佚了。不过,在现存对话内容的范围内,也就是说,在斯基皮奥对年轻人的训示里面,仍然有一种很重要的教化显现出来,并且,保存完好的这几卷内容,也可以让我们看出这种教化的吉光片羽。《论共和国》这个题目提醒我们,注意柏拉图的《王制》,因为res publica跟politeia的意思几乎对等。在保存完好的那一部分内容里面,西塞罗开门见山就提出了这样一个问题:政治还有哲学,哪一个可以更好地指导人们生活?《论共和国》一开篇先是以西塞罗本人的名义对伊壁鸠鲁学派(Epicureans)、对这个学派瞧不起积极生活的态度提出了批评。据西塞罗说,伊壁鸠鲁学派认为,明智的人都不会参与政治,因为政治活动不能给人带来快乐。除了这方面的欠缺之外,政治还不能给人以充分的闲暇,以便让人可以追求哲理,并且,从政者通常都是一些“让人羞于为伍的”小人(卷1,4,4 – 6,9)。

伊壁鸠鲁(Epicurus,341 BC - 271 BC)

西塞罗反对伊壁鸠鲁将善跟快乐一体看待的作法。但是,他议论的矛头不仅直指伊壁鸠鲁的门徒,也直指那些教授更加不知权变的美德的人(卷1,1 – 2)。这可以让我们想起,西塞罗在《论善恶的目的》(De Finibus)第4卷当中对斯多葛学派的批评。在那里,西塞罗批评斯多葛学派,他们把美德的标准变成了一种没有实质的智慧,这种智慧,如果说不是反政治的话,至少也是非政治的,并且在根本上也是不自然的(《论善恶的目的》,卷4,26 – 27)。除此之外,在《论善恶的目的》里面,西塞罗还批评斯多葛学派和伊壁鸠鲁学派,认为他们没有能力将各自哲学的原则翻译成公共正义的原则。他们跟其他许多哲人一样,都认为好的人跟好的公民之间有明确的界限。不仅如此,西塞罗认为问题还有更加危险的一面,就是,对于应该在何种条件下将好人跟好公民结合起来的问题,也就是说,对于何谓最好政权的问题,这两个学派都漠然置之。在他们那里,最好政权的问题跟最好的生活方式之间已然没有任何联系。他们所追求的那种哲学,对政治漠不关心,因此也就不可能成为公民教化或者政治家教化的组成部分。尤其是对伊壁鸠鲁学派来说,城邦以及对城邦的忠诚,都是避之唯恐不及的东西,因为这些东西向人们遮蔽的东西,在伊壁鸠鲁哲学看来,是唯有它才有能力加以纾解的、人类真实的丑陋境况,那真实的、无家可归的状况。斯多葛学派对于城邦和正义的关注,虽然比伊壁鸠鲁学派要多一些,但他们仍然主张城邦的政治生活跟智者的幸福毫不相干(《论善恶的目的》,卷4,26)。在这两个学派看来,一个智慧而有德行的人,应该尽心竭力地追求永恒的真理,这种真理,跟变幻、动荡因此也让人厌烦的城邦相反,是真正引人入胜的东西,也真正值得生死以之。因此,当时罗马的这两派显学——在西塞罗的时候,绝大多数的年轻人都受教于这两派的门下——都对问政的热情大加挞伐,从而对政治哲学所鼓吹、所推崇的公民教化,形成了极大的障碍。对于哲人们对政治的贬抑,西塞罗的回应,是一种从政治立场出发的、对于哲学的贬抑。德行最高尚、最高贵的使用,只有在管理城邦的过程中才能实现。德行必须要仰仗于对德行的践履;比如说,如果一个人不能保证自己的同胞公民(fellow-citizen)不再遭受任何的痛苦,那么,这个人就不可能是真正的正义。那些只知道“在穷巷陋室里面”空谈德行的哲人,并没有将最高尚或者最高贵的德行展现出来。德行的真正师范,甚至是整个人类的师范,乃是政治家,并且首先是那些伟大的立法者。在最好的情况下,哲人应该成为某种立法者,而办法则是要教导自己的学生要做到“从心所欲不逾矩”。这样一种对哲学的贬抑,看上去跟哲人们对政治的贬抑针锋相对。但是,捍卫城邦似乎应该以哲学的选择为基础。而从政治的方面来说,则需要用证据证明自己跟哲学之间可以并行不悖。因此,虽说正确的行为乃是德行的表露,但这里所说的正确的行为,指的应该是按照哲人所揭示出来的原则而行为。尤其重要的是,正确的行为之所以意味着自由地、毫无强迫地做那些正确而高贵的事情,仅仅是因为这些事情都是正确的,高贵的(参见卷1,27)。跟哲人一样,最好的政治家应该就是那种最不依赖于强迫的人。如此说来,西塞罗对哲学的贬抑应该不是毫无保留,因为这种贬抑首先从哲人的立场出发,做了一个非常重要的限制。跟哲人不同的是,政治家有时要受制于周围的环境,有时也必须诉诸于强制,但是,哲人却不同,他们如果愿意的话,对于那些本身是立法者的人,他们也可以成为其导师。哲人们可以成为德行导师的导师。

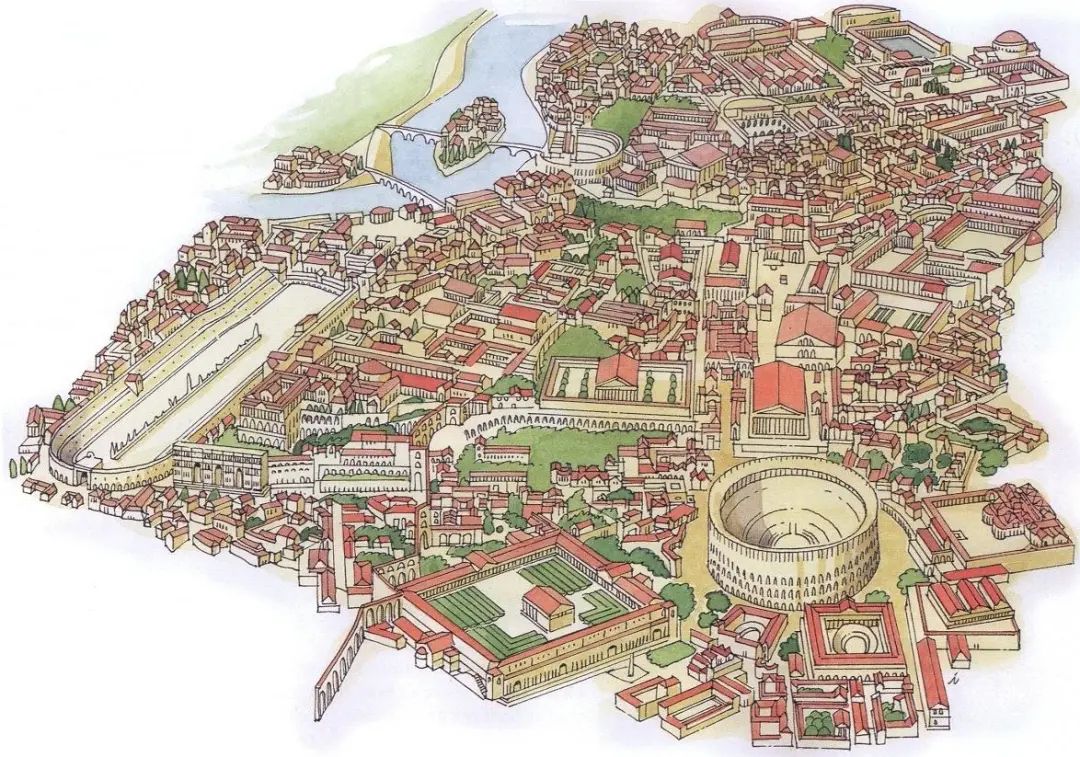

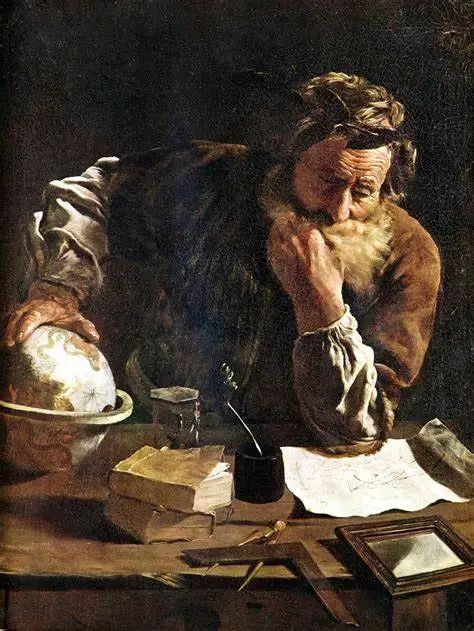

哲学自称可以让那些追求哲理的人变得更加幸福,自称可以让人们的灵魂在这个追求的过程中变得完美。从这个方面来说,哲学和律法的主张一致。但是,如果按照西塞罗的时候各个哲学流派所教授的哲学来看,这两种追求之间似乎是有些势不两立、甚至水火不容。在批评哲学的时候,西塞罗强调了这样一点,即,政治哲学已经背弃了自己的初衷,背弃了对于国事民瘼的关注,并且用无视城邦存在的一己之乐取代这样的关注。但是,如果说,需要有某种政治条件,至善至乐的生活才能够实现的话,那么,这种一己之乐就是不负责任,甚至是自取灭亡。人性化的生活,必然是一种社会化的和政治化的生活;行为如果想证明自己拥有德行,那它就必须要把自己表现在城邦之中、表现在同胞公民的人群里面。因为至善的生活必然会受到政治的冲撞,所以,哲学的沉思必须要关注至善的、可以成为公民教化基础的政权。跟哲人的教化要通过言谈和告诫来进行不同,政治家的教化是通过言谈和行事,尤其是通过律法进行。公民的教化要以律法为依据,而律法又可以塑造公民的性格。这是政治家的首要任务,但也呈现出某种困难。如果政治家对于千差万别的性格、对于哪种性格最值得期待都懵懂无知,那么,他怎么可能知道,那种性格需要塑造或者保持呢?尽管律法需要塑造的性格只有一种,但政治家需要了解的性格却必须多种多样。因此,他自身的教化非常关键,因为他必须得知道什么是最好的,也必须得知道,如何通过城邦当中的公民来接近这些目标。他必须一方面置身于公民的视野之外,另一方面又停留其中。出于这个目标,应该为他准备什么样的教化呢?或者说得更加具体一点,对于政治来说,政治哲学具有什么样的价值?西塞罗的这篇斯基皮奥与年轻人之间的对话,整个都是为了回答这个问题。西塞罗将“我们这个城邦曾经出现过的最杰出、最有智慧的人士”(卷1,13),与他那个时代各个学派的哲学权威进行了对比。他从当时正处于衰朽状态的罗马生活出发,转而回顾了这样一个时期,当时哲学对于罗马来说还是新鲜事物,而罗马人的道德堕落也没有到达病入膏肓的程度(参照卷5,1 – 2)。但是,退回到斯基皮奥生活的那个时代,同时也就等于在告诉人们说,斯基皮奥也没有能够挽狂澜于既倒。西塞罗注意到,斯基皮奥自己也丧失了一个难得的机会(参照卷1,71)。他的胜利曾经给罗马带来了空前的安全,并且将罗马从战乱频仍的状态之下解救出来。但是,罗马自古以来便是一个好斗成性的民族,并且也已经养成了好斗民族所具备的诸种德行。为了可以让斯基皮奥的胜利十全十美,罗马人必须要学习各种和平时期的德行。斯基皮奥推动这样一种转型的失败,在对话的开始就已经很明显,因为当时的情形是整个的城邦似乎已经一分为二(卷1,31)。希腊哲学向罗马的引入原本应该采取这样一种方式,也就是说,它原本应该要塑造各种和平时期的德行,尤其是塑造中庸的德行。但是,这种新的学问却造就了许多弱不禁风的知识人,这些人在哲人的指引之下,对城邦的事务不闻不问,把城邦交由那些对至善问题毫无兴趣的野心家蹂躏。到了西塞罗生活的时期,整个情形完全已经是病入膏肓(卷5,2)。通过《论共和国》的撰述,西塞罗对罗马哲学的源头进行了回顾,以此也暗示了一个新的开始,而通过这个开始,源头处的若干缺陷将可以得到拨乱反正。这场对话的时间被定在公元前129年,这一年是斯基皮奥人生的最后一年,也是罗马正面临格拉古(Gracchan)之乱的一年。与柏拉图《王制》适成对照的是,这场对话发生的时间是在一个非常久远的、罗马世俗宗教的节日上。当时还没有任何迹象表明,要引入新的生活方式和新的神祗;斯基皮奥当时要做的工作,就是恢复和巩固各种律法。这个拉丁节日所纪念的,是罗马人向拉丁人地区的第一次扩张,因此,这个节日还有斯基皮奥这个人,分别会让读者想到罗马帝国主义的发轫和成熟。斯基皮奥借着这个节日所提供的闲暇,赞美了先人们所从事过的与诸神的功业最为接近的事业,也就是说,赞美他们创建了新城邦同时又捍卫了那些已经建立起来的城邦(卷1,12;参照卷3,4 - 5)。如果从斯基皮奥本人也是城邦的奠基人这点来说,他在对话当中扮演了一个神圣的角色。作为一个捍卫律法的人,任何人都不能说他不虔敬。尤其要紧的是,他所描述的那种城邦,因为还没有出现不虔敬的问题,所以对哲学开放。西塞罗用斯基皮奥来取代苏格拉底的位置,这一点值得我们注意。斯基皮奥跟苏格拉底不同,他不是一个哲人,而是一个政治家、将军。那种苏格拉底式的、用有知来取代无知的事业,斯基皮奥无法将自己的全部时间投注其中。对斯基皮奥来说,哲学只是一桩副业,当他在退食自公的闲暇时刻,哲学是某种可以追求的东西。但是,沉思的生活对于斯基皮奥来说有很大诱惑力;他渴望从公共生活的纠缠当中抽出身来,让自己的思想专注于永恒的事物。在对话结束的时候,他展示了一个真正属于自己的家园,即宇宙,并且从这个家园的视角来看,罗马非常渺小(卷4,20以下)。跟苏格拉底不同,斯基皮奥被沉思的生活跟行动的生活同时牵扯;并且每一种生活都主张自己是最高贵的、最好的生活方式。即便斯基皮奥在迦太基(Carthage)和努曼提亚(Numantia)攻城略地、从而保证了城邦物质意义上的福利的时候,即便在他给杜贝罗(Tubero)和其他年轻人的教诲里,也仍然弥漫着两种生活之间的这种紧张关系,而他对年轻人的教诲,也让他准备要提升罗马灵魂的行动趋于完满。Scipio Africanus(Theodoor van Thulden)

杜贝罗是一个一心向学的年轻人,并且还喜欢跟其他人一起来追求学问。从他是第一个到场的这点,可以清楚地看到,他对学问的热心。他,还有“很多人”,都希望在跟斯基皮奥的切磋当中度过闲暇时光(卷1,14)。杜贝罗跟斯基皮奥提到了当时正在困扰着罗马的政治动乱;他还暗示说,他们的讨论可以让斯基皮奥不再那么烦心。如果说在他们即将讨论的那些“有教益的题目”里面,政治也是其中之一的话,那么,这种政治指的不是当前的政治危机。况且,政治也不是杜贝罗真正挂心的事,因为他想探究的乃是跟传说中的第二次日食有关的那些事实(卷1,15)。即便当时的混乱在政治的领域是确凿的事实,而在自然界却仅仅是道听途说的传闻,但杜贝罗对自然现象的兴趣还是超过了对政治现象的兴趣(卷1,32)。不过自然界的问题也不容小觑。天体以及天体的运动永恒而完美。任何在天上出现的新问题,对于人类的生活来说,怎们能够不举足轻重,甚或是性命攸关呢(参照卷1,19)?如果天上的事物跟人间的事物一样,也变幻莫测,它们怎么能够成为真正的知识对象呢?杜贝罗的问题或许极其重要,但真正让斯基皮奥感到困扰的问题,却是杜贝罗的超然态度,也就是说,在杜贝罗那里,政治的问题跟天体的问题同样都是抽象的。斯基皮奥在回答的时候暗示说,杜贝罗并没有关注真正重要的问题。他说,他希望帕那提乌斯可以在场,因为帕那提乌斯经常观察这类天文现象。跟杜贝罗一样,帕那提乌斯也是一个斯多葛主义者,也是一个对研究自然,或者说是研究天体以及天体运动的来龙去脉的学者。跟杜贝罗不同的是,帕那提乌斯是一个外国人,因此也适合于进行这一类的交谈。但就总体来说,斯基皮奥对于这类研究,尤其是对于帕那提乌斯所提出的知识主张,颇有微词:

但是,杜贝罗,我想将我的想法坦言相告:我不是很赞同我们的朋友在所有这类事情上所养成的积习;对于那些就其本性而言我们几乎无从凭借推想来质疑的事物来说,他言之凿凿的样子就好像这些东西都是他亲眼所见、亲手所及的一样(卷1,15)。帕那提乌斯将事物按照各自的本性和种类进行了划分,但是那些天上的事物的本质,对我们来说是遮蔽的。因此,研究天象,研究那些永恒的事物,这能不能算是一种知识,一定也会遭到人们的怀疑。帕那提乌斯所给出的、那个关于整体的说明,跟斯基皮奥本人在卷4当中将会给出的那个整体一样,都带有玄想的性质。但是,斯基皮奥是借助梦的形式做出对整体的说明;也就是说,他注意到了,从本质上来讲,这种说明是临时性的,甚至是寓言性的。跟帕那提乌斯不同,他所考虑的基本问题是:这个说明要在政治上有用。但帕那提乌斯所关心的基本上是单纯的事实。他确信,所有事物的本性都可以凭借人类的推理而揭示出来(参见卷1,56)。斯基皮奥认为,苏格拉底比帕那提乌斯更有智慧,因为苏格拉底的研究只限制在人类事务的范围内。按照斯基皮奥的观点,在苏格拉底那里,各种跟自然有关的问题,要么就是大得让人类的心智无从理解,要么就是小得对人类的生活无足轻重。杜贝罗反驳说,柏拉图的作品,经常刻画的苏格拉底,是一个跟人们研讨“代数学、几何学和和弦学的人”,即便是“在他讨论道德、德性和共和国事务的时候”,也仍然如此(卷1,16)。斯基皮奥的回答是,柏拉图关于苏格拉底的记载未可尽信,因为自从苏格拉底死后,柏拉图就跑去研究毕达哥拉斯学派(Pythagoreans)的学说去了。后来,当他要撰写苏格拉底的诸篇对话时,出于对苏格拉底的热爱,也因为想“把所有的一切都归于苏格拉底”,所以就把毕达哥拉斯学派那些“玄而又玄”的东西掺入了苏格拉底的学说(卷1,16)。在斯基皮奥看来,苏格拉底开始观察人类事务时,就已经极大地改变了哲学的方向(《斐多》96 a以下)。在目标和方法等方面,政治哲学跟自然哲学应该不同。政治哲学的典范就是柏拉图著述之前的苏格拉底。他暗示说,柏拉图笔下的苏格拉底,是一个更少政治性而更多抽象性的苏格拉底,是一个后生可以效法而不会让老辈人震惊的苏格拉底。但是,斯基皮奥并没有说明——他本人心目中的或者柏拉图笔下的——苏格拉底实际所教授那些东西,到底是什么,并且对苏格拉底适用于城邦的那些标准,他也保持了缄默。柏拉图将之与毕达哥拉斯学派的学说交织的,正是苏格拉底的“魔力和玄妙之处”,或者准确一点说,正是那些让雅典人大为光火的东西。或许,柏拉图之所以要把苏格拉底的方法跟毕达哥拉斯学派的学说联系起来,正是为了让他的学说不必那么骇人听闻,或者也是为了保护这种学说。但问题是,柏拉图希望保护的那种学说,到底是什么呢?苏格拉底到底更加关注自然界的事物,还是更加关注政治跟律法,这个问题并没有被斯基皮奥和杜贝罗解决,也就是说,苏格拉底哲学的性格仍然是一道谜题。但是,这个主张却一直吸引我们注意,斯基皮奥和苏格拉底在用意和步骤上有何差别。在柏拉图的《王制》里,苏格拉底的目标之一,便是要把格劳孔(Glaucon)从对政治生活的一腔热血当中拉出。斯基皮奥则反其道而行之,他的目的是,让追求玄理的杜贝罗离开对自然界的研究,转而去关注政治。我们想知道的是,斯基皮奥是不是在有意扭曲苏格拉底的学说,而对于苏格拉底学说当中,强调哲人应该更加关注永恒的事物,而不是单纯的人性化的事物的那个部分,尤其有意加以扭曲(《王制》,485 a以下,508 d – e,517 c – e)。不过,也有可能的是,斯基皮奥只是为了说服杜贝罗回到苏格拉底的起点,也就是说,回到知识整体当中我们对之有第一手知识的那一部分,回到人类的观念中来。用杜贝罗的方式不加限制地对城邦或者洞穴加以拒绝,可以说,只能让人们进入更深的洞穴。斯基皮奥证明,城邦所面对的什么是最好生活方式的问题,乃是哲学的中心问题。杜贝罗仰仗的那个哲学传统,就此时此地来说,似乎并没有给哲学提出最重要的问题,因而对于德行方面的探求来说,也给不出充分的指导。斯基皮奥对杜贝罗的纠正是对他进行教化的前提,因为,只有在对柏拉图的权威性,或者毋宁说对杜贝罗关于柏拉图的理解的权威性加以限制的情况下,政治才能够收回在哲学当中的中心位置,因为按照斯基皮奥的暗示,政治被柏拉图本人从这个位置上驱逐出来。

这场讨论曾经两次被人打断,先是因为费留斯(Philus)的到来,后来是因为莱利乌斯的到来。莱利乌斯所占据的是中心的位置,也就是说是父亲的位置。跟柏拉图的《王制》不同,在《王制》里面,讨论只有在父亲离开之后才真正地展开,但是在这里,只有在莱利乌斯到来之后,讨论才转到了跟最好政权有关的问题上。莱利乌斯代表了城邦,他的到来也改变了这场对话的性格,也就是说,从他的到来开始,城邦成了讨论的中心问题。莱利乌斯的到来让斯基皮奥的任务变成了两个。首先,在充满务实精神的莱利乌斯的敦促之下,他必须首先对最好的政权进行描述(卷1,34,38以下)。其次,他必须对政治做出说明,以便可以让杜贝罗和费留斯这些充满科学精神的人,对政治产生兴趣(卷1,26 – 29;卷2,64;卷4)。在完成这双重任务的过程中,斯基皮奥所引以为据的,并不是一个想象中的城邦,而是一个现实存在的城邦。首先,他必须将狭义上的政治科学描述为一种关于统治的艺术。关于政治的科学,不是通过抽象的或者理论性的探究显示出来的,而是通过对历史的研究显示出来的。政治科学为了可以对政治家有用,必须要为他准备若干不测的情形。关于始终都是最好的政权的研究,并没有向人们提出所有现实政权都存在的那种变幻不定的性格;就这个范围内来说,最好的政权从现象上来看,并不真实。在场的年轻人或许会对这个步骤大惑不解,但是他们同意这样做。一旦莱利乌斯的到来给这场讨论赋予更多的政治性格之后,斯基皮奥似乎就要给关于自然界的研究恢复名誉了(卷1,23)。斯基皮奥援引迦卢斯(Gaius Gallus)的故事说明,关于自然界及其动因的研究,也能够给政治带来好处,因为,斯基皮奥手下的士兵们看到日食之后,产生了恐惧的情绪,迦卢斯就利用自己天体运动的知识,平息了他们的恐惧。早先,斯基皮奥赞同苏格拉底的说法,主张天体运行的原因对我们是遮蔽的,因此对于人们的生活也没有多少意义可言。但是,在有些时候,关于这类原因的知识对于政治家还是有用,比如说,在公共场所讲演的时候,或者面当一群愚民讲演的时候,因为在这些时候,对某些实际上隐秘的事情,人们也必须要斩钉截铁地做出论断(参照卷1,26)。政治家要根据听众和目的来决定发言的方式;出于城邦利益的考虑,他也可以运用自然哲学方面的知识,但是,如何决定这些知识的用处,却是一门跟政治有关的艺术。因此,跟自然哲学比较起来,政治艺术应该是一个更具包容性的知识门类。斯基皮奥暗示说,在大众面前发言,跟在智者面前发言不同。杜贝罗和其他人,既然在跟城邦有关的事务也表现出了无知,那么,斯基皮奥本人也必须在某种程度上用普通的方式来说话。莱利乌斯、费留斯和杜贝罗讨论了自然哲学的价值,关于政治的讨论,则从中衍生而出。对哲学持怀疑态度的莱利乌斯,对于自然哲学的意义也有质疑,他的理由是,甚至连那些跟我们最为近切的事物,我们都没有获得充足的知识(卷1,19)。最值得观察的事物,是那些“近在眼前”的事物(卷1,31)。因此,对“那些可以让我们对国家有用的艺术”的讨论,作为一个任务,就被这个城邦的代表人物加在了斯基皮奥的身上(卷1,33,55,70)。随后,斯基皮奥勾画出来的政治科学,也就成了人们所拥有的学问,凭借它能够娴熟地管理城邦事务。但是,要说服这些年轻人,告诉他们城邦最值得关心,那么,首先他的方法必须要比莱利乌斯的方法更让人接受。在卷1里面,斯基皮奥把从政的才能当作一种科学,而这种科学借以建立的基础,则是对各种政权之间的差别要了如指掌。但是,政治研究的这样一种科学性的前言,并不是基于科学的精神而提出,也就是说,并不是基于抽象研究的精神而提出。毋宁说,这是对罗马民族的说明,它有着良好的教养,更多地是通过经验了解政治,而不是通过书本来了解政治(卷1,36)。同样,斯基皮奥对于三种类型的善政和三种类型的恶政的说明,也是得自许多“有智慧的希腊人”。的确,我们被告知说,斯基皮奥经常都会跟帕那提乌斯和波里比阿(Polybius)讨论最好政权的问题(卷1,34)。在三种善政即君主政体(monarchy)、贵族政体(aristocracy)和“共和政体”(“Polity”)里,每一种都有一种与之对应的恶政,分别是僭主政体(tyranny)、寡头政体(oligarchy)和民主政体(democracy)。所以产生各种政体,是因为人们在关于何谓正义的问题上达成了共识,也就是说,政体都是以各式各样的意见(opinion)为基础(卷1,39)。因此,政治科学首先就要明了不同民族的不同意见,或者是明了不同阶级正义问题上的不同意见。跟帕那提乌斯一样,开始的时候,斯基皮奥也是根据事物的不同类别对事物做出划分(参见卷1,38)。在所有这些未经混合的或者说是“纯粹类型的”政权里面,斯基皮奥最推崇君主政体,尽管这个推崇来得非常犹豫。斯基皮奥认为,比所有其他政体都要高级的政体,是那种将所有三种良好整体融为一炉的政体。这样一种混合的政体,对应罗马的政体(有些希腊人也推荐这样一种整体,其中就有波里比阿)。斯基皮奥之所以不太推崇任何一种未经混合的政体,是出于一种实践意义上的考虑,也就是说,好坏政体形式之间的差别,只有一线之隔。在每一个善良的君王那里,人们总是可以发现一种残酷的暴政,在每一种中庸的贵族政体那里,也总会有一群堕落的寡头(卷1,44)。作为政权内部革命的动因,好政体与坏政体之间的类似并不相同,比如说,君主政体和贵族政体,尤其可以在不对政府形式作出任何改变的情况下,从好政体变成坏政体。斯基皮奥一直都不太愿意因为最好的人会有最强烈的统治欲望,而去承认君主政体。但是,不同层级的要求之间的差别,看起来并不是决定性的。从本性上来说,最好的政体是君主制,但它似乎没有为实践当中的模仿提供一种充分的模式,也没有给统治的艺术提出最好的教导。最好的政权为了要成为最好,必须要为最好的生活方式提供条件,并且,如果说,只有寿命最为长久的政体才是最好的政体的话,那么,它必须还要成为几乎不会发生变化的政体。而混合的政体,因为将一个人、少数人和多数人之间彼此矛盾的要求而融合,所以,跟好政体当中的任何一种比较起来,混合的政体君主制都更加稳固,更不会发生变故(卷1,65)。另外,正是在混合政体当中,政治才能才会表现得最为充分。因此,在莱利乌斯的要求之下,罗马的混合政体就变成了这次讨论的主题(卷1,55,70)。Death of Caesar(Vincenzo Camuccini)

斯基皮奥已经很成功地让这些年轻人“迫不及待地想要听他说话”,因为他告诉他们,最好的政治秩序,不仅仅是自然性的等级秩序的反映,他还许诺说,如果通过一个实在的城邦,最好的东西将会自己敞露,对此他将有所说明。最好的政权只能是绝对君主政体,由一个最有智慧、最有德行的人担任君主,并且从事物的本性上来说也是如此。由最杰出的人来做统治者是正义的;这也是出于理性的命令(卷1,54以下,61)。但是,如果他不做统治者的话,自然和律法就会发生冲突。那么接下来,人们怎样才能设计出一个政权,它能够始终如一地让最好的某个人或某群人执政呢?君主政体的困难在于,它端赖君主的品格。用通俗的话来说,最好的政权,或者说,能够鼓舞塑造杰出人才、并且寿命也最长久的政权,一定是一个贵族在其中掌握了平衡的混合型政权。只有从贵族阶级当中才会涌现出政治家。在卷2中,斯基皮奥对罗马的历史做了说明,同时他还说,“如果可以的话,那么我会非常适合做这件事情,适合于我关于最好的城邦所说的一切”(卷1,70)。斯基皮奥的说明从引用老加图(Cato the Elder)的一句话开始:罗马的政体空前绝后,因为它是许多人心力的结晶(卷2,1 – 2)。在赞颂律法当中反复出现的许多变化的时候,斯基皮奥竟然引述了罗马最有名的“保守主义者”的话,这中间的确带有某种反讽意味,但这个引述强调了这样一点,即,罗马对于政治变化持开放态度。加图之所以赞许律法中的变化,是因为没有哪个人的智力可以把所有的事情包罗净尽,也因为外在条件随时间所发生的变化,通常也要求对律法做出调整。并不是每一个政治家都能够充分理解何谓最好的政权(更加不必说造就最好政权的问题了),但是多个政治家的集体努力,应该可以逼近这个目标。因此,最好的政权就不是那种始终如一的政权,因为由于外在环境的要求,也由于各种改进机会的出现,任何一种政权都会不时地发生变化。但这一点看起来跟最好政权的概念矛盾,因为最好的政权只能要求有一种形式。对加图的引述提到了“创建工作”的局限问题。一个立法者在制定律法的时候,必须一方面考虑什么最好,另一方面考虑特定的环境是什么,能够将最好的律法一劳永逸地造就出来的机会,简直就是绝无仅有。所有现实的政权,都跟最好的政权都有某种距离,而自然与律法之间也总是会在某种程度上保持一种紧张的关系。因此,人类真正的导师会受到限制,这点跟哲人不同。在让一代又一代的人前仆后继、保护和完善自己的立法工作方面,立法者需要政治家。斯基皮奥讲解历史的目的,是想集中杜贝罗和费留斯的注意力,让他们关注特定的环境,理解对特定环境的研究能够推动而不是阻挠对政治本性(卷1,70;卷2,51 - 52)。这是一种统治艺术方面的教化工作,也可以让年轻人在表面看来千头万绪的人间事务背后,看到那些一般性的原则。他的目的是教导他们知道:如果是善的律法,就应该怎样保护它们;如果是恶的律法,就应该怎样来改进它们(卷2,45;参照卷1,45)。因此,这个说明必定是一个关于法律如何产生、如何消亡的说明。它一定也会提出一个在事实上是连续不断的重建过程。但尚不清楚的是,在这个过程中,所适用的诸多标准是否需要某种基础,因为,如果没有某种基础的话,那么,连续不断的律法修正将会带来不义、动荡和内战的危险(卷1,55)。如果对于目的和正义没有了然于胸,那么,在维护和改变律法的时候,人们会失却方向。这样一来,统治艺术就引出了一些不再属于狭义政治科学范畴的问题。在卷2现存部分的末尾,杜贝罗也提醒斯基皮奥要注意这方面的问题。他说,目前尚未得到说明的,是种种教化、训练、风俗和律法,它们能够维系西塞罗所描述的那种政权(卷2,64,70)。杜贝罗对于斯基皮奥的话意犹未尽。但他也只不过是重复了莱利乌斯的一个要求,也就是说,在卷2结束之前,杜贝罗一直关心的都是维系律法的问题(卷2,64;参照卷1,55)。对他的教化已经完成了一半。现在,一个在《王制》里面没有人会提出异议的问题,即,正义的问题是一个严肃的人们都会严肃对待的问题,有必要向杜贝罗加以证明。斯基皮奥提醒他说,事实上他已经谈到了不同类型的政权。但杜贝罗想要确认的是,正义不只是一个跟约定有关的问题。他还希望更上层楼,从以善本身为目的的统治艺术出发,追究到正义与非正义的标准到底为何的问题。斯基皮奥也承认,如果这个问题不解决,他们就不可能取得进一步的进展,而到了这里,他们也就结束了第一天的谈话。正义这个在《王制》里出现的题目,在《论共和国》里面经过了漫长的导言之后才出现。上述关于统治艺术所展开的讨论带有实践色彩,它成了人们考虑正义问题的前言。斯基皮奥在讨论统治艺术的过程中,在说到不同类型的政权的时候,他使用带有哲学意味的语言。他捍卫了统治的艺术,认为这是所有实践艺术里面最重要的一种,也驳斥了认为政治科学在哲学上毫无意义的观点。但通过对哲学语言的使用,他也告诉人们说,统治艺术也是一门面向哲学开放的实践艺术,并且,统治艺术到最后一定也会导向哲学。《论共和国》后面几卷的篇幅,今天大部分都亡佚了,因此,对于最后四卷内容的结论只能是推测性的。但我们可以注意到,一旦当跟正义性质有关的议论变成谈话主题的时候,斯基皮奥就临时放弃了领导者的地位。接下来,对于正义的挑战,就交由费留斯这样一个哲学的代表人物来提出(卷1,19),而对费留斯做出反驳的,则是城邦的代表人物莱利乌斯。这跟《王制》恰好是反其道而行之。在柏拉图的对话里面,对于从约定角度看待正义的观点提出挑战的,是替城邦说话的色拉叙马霍斯(Thrasymachus),而捍卫正义争议观点的,则是苏格拉底。费留斯提出了希腊哲人卡尼亚德斯(Carneades)具有极端怀疑色彩的观点,而这些观点连他自己都认为对城邦有害(卷3,8)。可能他自己没有办法同时保有公民和哲人的视角;对于正义是约定性的这样一种可能性持开放态度的哲学,以及认为律法是正义的这样一种观点,它们看起来是有害的。哲学掏空了城邦,因为它对城邦最根本的主张——即律法自始至终都是正义的,而正义的基础则是一个普遍性的、来自于诸神或者是自然的标准——都持怀疑的态度。费留斯依据卡尼亚德斯的观点,主张正义不可能是一种自然性的原则,因为如果正义是自然性的,那么它应该放之四海而皆准。如果正义是自然性的,那么,它原本应该像“冷跟热,或者苦跟甜一样”,或者是跟数字一样,对于所有人都一视同仁(卷3,13;参照卷3,3)。但法律这种东西,尤其是那些跟宗教有点关系的法律,却因地而异(卷3,14 – 15)。不仅如此,即便是在一个城邦内部,正义的观点也会随时间的变化而变化。在林林总总的律法里面,当一个人想要确定哪一个应该被遵守的时候,他最后的结局很可能都是无功而返。这样一番追究的结果,到头来很可能是这样一种观感,即“法律之所以被强加在我们头上,不是因为我们的正义感,而是因为我们的恐惧”(卷3,18)。如果费留斯的主张正确,那么,西塞罗所设想的那种政治哲学就会是子虚乌有。政治哲学或者政治科学的主张是,即便关于正义的知识让人捉摸不定,但人们仍然可以有机会获得这种真正的知识。但对于费留斯来说,政治现象的千差万别则恰好证明,像关于恒定的天体运动的科学那样的、关于政治的科学不存在。自然和律法根本是井水不犯河水。将自然跟律法重新放回原处的任务,落到了莱利乌斯身上。他希望站在城邦的立场上反对费留斯的主张,因为费留斯攻讦律法时还心存疑忌,而那些不像他的人,很可能用这些主张攻击城邦。在莱利乌斯看来,城邦的正义毫无问题。他认为律法是正义的,并且他尤其关注将正义作为这样一种东西来捍卫,这种东西发乎自然,因此是永恒的,因此也可以成为罗马律法保持正义性的永久保障。但遗憾的是,除了他称作经典的论说,也就是人们通常称之为自然法的东西之外,我们所能得到的,就只有只言片语:真正的律法都是与自然协调一致的正当理性;它是普遍适用的,是固定的,也是永存的;它通过命令要求人们承担义务,通过禁止预防人们犯错……不存在在罗马跟在雅典不同的律法,也不存在现在跟将来不同的律法,只存在一种永恒不变的律法,这种律法对所有的民族、所有的世代统统有效,并且,在所有我们这些人之上,也只有一个主人,一个统治者,那就是神,因为他是这种律法的创造者,颁布者,也是执行这种律法的法官(卷3,33)。莱利乌斯特别强调自然法永恒不变的性格,这个说法的力度使得我们没有注意到他所设定的标准,也就是说,自然法乃是“与自然协调一致的正当理性”。在《论律法》里,西塞罗对这个标准的表述更加清楚,即,正义的和非正义的标准便是“审慎者的意识跟理性”(《论律法》卷1,18 – 19)。审慎者也就是那种将统治艺术跟关于自然的知识结合在一起的人。尽管莱利乌斯的断言斩钉截铁,但人们却不能由此而推断说,自然法可以毫无限制地谈论那种独立于周围环境的正当行为。自然法的命令还是可能随着时间跟地点的变化而发生变化。拥有正当理性的人,可以用自然性的、永恒不变的标准来指引自己的行为,可以依据周围的环境对自己的行为做出调整。固定不变的标准可以产生很明显可变的结果(《尼各马可伦理学》1134 b)。正义是自然性的,但是,它表现自然性的方式却和“冷跟热或者苦跟甜”表现自然性的方式不同。莱利乌斯把自然法表现为一种对城邦有用的东西。这种自然法是一种包裹在政治性的外表之中的自然权利;它可以说明,对于永恒性的考虑和对于当前政治的考虑,如何能够协调起来。它可以说明,哲学为什么对政治家有用,因为自然法跟政治一样,都要求人们既关注自然性的标准,又关注现实的环境。政治科学希望对正义问题做出说明,自然法通过满足这一愿望,让政治科学趋于完善,不过,也只有在这个限度之内,自然法才能将政治科学引向哲学的方向。莱利乌斯信不过哲学,尤其是信不过卡尼亚德斯之流所教授的那种哲学,他所关心的事情,也正是要检视这种哲学的各种危险取向。哲学在审慎的政治家手里是安全的;自然法可以让哲学在城邦面前变得安全起来。自然法是自然权利与人类意见的结合体或者混血儿,并且,从这样一个角色出发,它一定也会保留自然跟律法之间的紧张关系,尽管是以一种很微弱的形式保存下来。它是对律法的自然性基础所做的一种政治性呈现,因为它承认,在政治中,有时必须要以一种确信的方式把遮蔽的东西表达出来(卷1,23)。斯基皮奥对莱利乌斯关于正义的辩护赞赏有加,这个辩护也构成了很显然是卷3其他部分所要处理的课题(即对各种类型的政权进行进一步解释)的基础,同样也是卷4和卷5当中讨论最好的政权和最好的政治家的基础(卷3,42,45 – 48;卷4,3;卷5,7)。自然法提供了各种可以适用于政治生活的标准。对于寻求这些标准的人来说,自然法是最好的行动指导,因为它可以避免如下双重的危险:要么彻底否定自然可以成为一种标准,要么主张,自然是一种任何现实政治共同体都无法实现的标准,因而毫无意义。那种能够在统治艺术里面取得成功并且也能够完成教化任务的东西,便是关于自然法的知识,而这种知识跟莱利乌斯一样,对于哲学以及哲学颠覆性的效果还心存疑忌。这点对于年轻人,尤其是对于杜贝罗这样的斯多葛主义者来说,颇有说服力,因为即便当自然权利被某个低级的原则冲淡时,它会选择沉默(比如说在有些情况下对暴力和欺骗的使用),即便在这样的时候,它还是会谈到永恒不变的真理。这些被引导的年轻人发现,他们可以同时既爱转瞬即逝、变化不定的城邦,又爱天长地久、永恒不变的自然,因为他们发现,这些会发生变化的事物,正是那些天长地久的事物所造成的结果。最完美的政治科学,便是那种关于天长地久的、能够在一个政权内部主导各种变化标准的科学。这种科学只有通过政治的手段才可以让人满意,因为它提供了许多人们可以用来指导罗马政治的标准,比如说,它可以软化罗马人的好战性格(卷3,34-35)。同时,这种科学也只有通过哲学的角度才可以让人满意,因为它重新回到了那个苏格拉底式的起点,也就是说,对那些寻求政治真理的人们,君子人的意见可以给提供最有价值的门径。自然法既奠定了统治艺术的基础,又使得这种艺术对于自然的研究保持了一种开放的态势。对杜贝罗和其他年轻人的教化的最后一个部分,是卷6当中关于灵魂不灭的教导。西塞罗在《论共和国》的结尾处说,关于莱利乌斯对自然法的教导,虽然其中绝大多数的目标都可以让人满意,但这个观点却没有给出一个完全让人满意的说明,因为这个观点也指向了自身之外。对于莱利乌斯来说,正义毫无问题;对于所有实践性的政治目标,自然法也都可以做出绰绰有余的说明。在《论共和国》最后总结的部分,西塞罗提到“斯基皮奥之梦”(“Scipio’s Dream”),跟柏拉图的厄洛斯(Er)神话相应,它表明,对斯基皮奥来说,从而也是对于立法者的导师们来说,对于至善之物的追求,对于善跟正义的追求,仍然是未竟之业。在“斯基皮奥之梦”里面,在整篇对话里面通篇都在充任导师角色的斯基皮奥,反过来成了自己祖父即阿利坎努斯(Africanus)的学生。阿利坎努斯向他说明,跟地球的渺小比较起来,尤其是跟地球上更加渺小的、构成了罗马领土的那部分比较起来,宇宙是何等博大(卷6,20-21)。他告诉斯基皮奥,如果荣耀用人的记忆来衡量,那么,即便是最伟大的政治功绩也不可能为一个人获得永久的荣耀。真正的荣耀乃是德行的产物,而德行则可以“凭借本身的魅力”而把人引向荣耀(卷6,25)。德行通过行动表现出来,因为通往永久荣耀的道路,面向那些尽心尽力为城邦的人开放。但是,照看自己的灵魂,跟照看城邦并不是一回事。人们在照看自己灵魂的时候似乎就会远离城邦。那些始终都关注永恒的人,必须要注意他们的灵魂应该要有一个良好的秩序,而灵魂的良好秩序,至少在第一种情形底下,便是城邦的工作,至少是立法者的工作。但是,城邦不可能保证公民的良善;因为政治要受它们要用以工作的材料的限制(卷6,25)。政治家的任务,便是从他可以自由支配的资源出发,造就最好的东西。如果城邦高于灵魂的话,那么,有了好公民也就足够了,但实际的情形却是,灵魂高于城邦。城邦存在的目的,是为了让灵魂尽量地良善。因此,政治家教化的最后一步,便是要关注永恒的问题;因此对话到了结尾的时候,几乎把城邦撇在脑后。The Death of Cicero(Samuel William Reynolds, Senior)

统治的艺术和自然法被斯基皮奥关于灵魂不朽的教训引向极致。政治科学最终引向了对自然和灵魂的沉思。灵魂是政治的最高主题;它是不朽的,并且也跟天体的运动或者数字一样,亘古不移。不过,让城邦尽可能变好,却是每个人的义务,因为至善的生命,或者说让灵魂变得尽可能良善的生命,必须要以拥有一个让生命在其中变得可能的政权为基础。城邦的存在是为了有最好的生活,因为德行不是来自于城邦本身,也不是为了城邦本身,而是要通过人类真正的、永恒的家园来衡量。在现在人们已经公认的思想大家里边,在政治哲学已经被各执己见、彼此抗衡的思想派系弄得刻板僵化以后,西塞罗是第一个写作政治哲学著作的人。罗马人接受哲学已经很久,但是随之而来的问题却是,哲人跟他们的学生们都放弃在政治上的所有影响。于是就造成了“政治家得不到哲学的教训,而哲人也瞧不起政治”的局面(同上注)。因为各个哲学学派——尤其是伊壁鸠鲁学派和斯多葛学派——都放弃了政治哲学,所以,罗马统治的基础就被交在了最坏的人之手,而非交在最好的人之手。正是在这种情境之下,所以西塞罗才会问出哲学对于政治生活是否必要、甚至是否有用的问题。如果哲学有用,那么,它就必须要找到一条道路,以便可以说服那些终日沉湎于哲学的年轻人参与政治,说服他们严肃地对待政治问题,说服他们照看城邦。人们必须要告知他们说,德行首先要表现为政治性的德行,也必须要告知他们说,人们只有在严肃地对待政治性的德行便是德行本身这样一种可能性的条件下,才能够理解那种为哲人所拥有的、更高等级的德行。就另一方面来说,如果哲学无用,那么,鼓吹哲学的人也应该知道收敛,不要再把哲学的用处说得神乎其神(卷1,10 – 11)。斯基皮奥首先告诉年轻人说,观察人类事务,相对于研究非人性化的自然来说,如果说不是一种更可以给人荣耀的研究,那么,至少也跟自然的研究并驾齐驱。但是,关于政治的科学跟关于数学的研究不同。政治性的科学,最终必须考虑政治生活当中千变万化的偶然事件,因为政治家必须知道如何应对任何可能出现的情境。作为一种工具,历史研究对于教化未来的政治家,对于让他们了解城邦内部的变故、以及这些变故的起因来说,非常有价值。但是,仅仅知道这一点还不够,因为当政治家准备要维护善法、改进恶法的时候,他必须要有一个指引。因此,斯基皮奥教化工作的第二步,同时也是更加充分地说明各种政权的基础,便是自然法。作为自然法而存在的正当理性,也就是那些受过完全教化者的理性;这是最高意义上的政治科学。它将对于永恒原则的理解跟对于人类事务的起伏不定的理解,结合在了一起。在西塞罗看来,政治哲学是城邦最好的指引。但是,为了能够成为一个指引,他必须要具有公德的性质,或者说要具有爱国心。政治哲学的爱国主义并不是一种狭义上的爱国主义,这点已经由“斯基皮奥之梦”说明。由政治哲学所主导的公民教育要教授这样一点,即,城邦并不是灵魂的真正家园,但他却是回归灵魂家园的必经之路。政治非但不会遮蔽人类无家可归的状态,更会揭示人类从城邦回归永恒的道路。哲学所以必需于公民教育,是因为它可以为德行的解说提供一种自然性的和理性的基础。但是,这一点又要求城邦要面向哲学、面向哲人的教诲开放。正如在罗马所发生的情形那样,这种情况的出现并非确定无疑,如果它当真出现了,也不过是一个让人感到欢欣的意外而已。在西塞罗看来,当这种事情发生的时候,如果哲人们再放弃对政治的关注,那就是不负责任的作法。因此,西塞罗所描述的这种公民教化,对哲学来说是必需的,因为它可以保障城邦面向哲学开放。至善的生活要仰仗恰当的政治条件作为自己的支撑(卷5,7;卷4,3)。因此,如果哲学要自我维系,要维系自己对城邦的福利,它就必须具有爱国的热情,必须要求修辞的技巧。修辞学必须要成为哲学的婢女。斯基皮奥所做的工作,不仅是实现了哲人们所引以为傲的、要让学生们做到“从心所欲不逾矩”的豪言壮语(卷1,3)。他教授给杜贝罗和其他年轻人的,不仅有为了遵守法律所需要的那种真正的理性和动机,也就是说,他不仅教授年轻人要关注自己的灵魂,他还教授他们如何缔造良善的律法。但是,为了告诉这些年轻人制定良善的法律多么地重要,还需要进行一项重大的、正本清源的工作。也正是这样一种正本清源的工作,说明了这样一点,即,尽管柏拉图《王制》与西塞罗《论共和国》之间在许多目标上都相同,但它们之间仍然有区别(卷2,52)。这个正本清源工作所采取的形式是,西塞罗的哲学取与柏拉图背道而驰,他让哲学离开天国回到城邦,并且,这种正本清源在下面这样一种主张里达到了高潮,即,在自然权利的那种颠覆性的、否定一切的作法和自然法的、具有公德意味的原则之间,人们应该取一条中间的道路。这个主张在关于最好的政治家和最好的政体的教导当中,处于一种基础的地位。最后,在斯基皮奥的梦境当中,整篇对话又返回到了那个没有被那些容易腐化的东西污染过的、超越的领域。在西塞罗看来,最早将哲学从天国带到人间的乃是苏格拉底。苏格拉底做到这点的办法,是在城邦内部提出这样一个问题,这个问题虽然就其哲学性的形式来说,并不是政治生活的一部分,但它却将自身揭示为一个具有极端重要性的政治问题。这个问题是,什么才是最好的生活方式?苏格拉底对这个问题所给出的尝试性的答案是,献身于思考何谓最好生活方式的问题,便是最好的生活方式。西塞罗在罗马重建政治哲学的努力,或者说他希望在斯基皮奥的基础上更进一步的努力,也围绕这个问题展开。从《论共和国》的视角来看,最好的生活方式,不是过一种哲人式的生活,而是要过一种作为立法者的导师而存在的政治家的生活。但正如我们已经看到的那样,这种回答其实也只是尝试,因为政治家对城邦的关注,是作为对真正(或者永恒)高贵和美丽的事物的关注的一部分而出现。哲学性的政治才能,是将哲学所教导的、对灵魂的照看跟律法所教导的、对城邦的照看相结合。这是一种真正兼容并包的才能,因为它起用了其他类型的知识形式来为城邦的福利服务。因此,政治家必须知道如何运用诸如数学这一类的知识,但这类知识要服从于最重要的目标,也就是说,要服从于城邦及其公民的福利。哲学性的政治家是最高等级的导师。正是因为这个原因,哲人必须要学习修辞术,因为最好的立法者必须能够说服别人而不是压服别人。《论共和国》当中公民教化的基本目标,便是说服年轻人政治活动值得从事。西塞罗时期,罗马所教授的那种哲学,没有办法在这方面说服年轻人,因为他们不可能郑重其事地对待城邦。但是公民教育也需要政治哲学。它需要用政治哲学来说明,自己所有律法所建立的基础都是正义的。在那些最有能力聪明而娴熟地统治自己的年轻人面前,城邦必须要用某种方式证明自己。哲学如果遭受错误的理解,那么对公民教育就会是一种巨大的障碍,因为它会使得年轻人觉得,自己的城邦不值得爱。如果正确理解了哲学,那么政治才能就可以满足青年俊彦们要求理解永恒原则的愿望,可以让他们关注怎样才能让城邦变得尽善尽美。行动的人生便是那种灵魂处于最佳条件之下的人的人生;为了回到人类真正的家园,回到人们可以永远跟众神在一起的圣洁之地,这样的人生是一个准备,也是一条道路。