胡镓 | 公民教育的“轻”与“重”

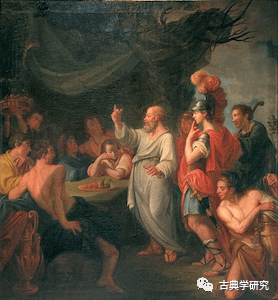

《回忆苏格拉底》卷二第一章中,苏格拉底转述了据称听自普罗狄科(Prodicus)的“赫拉克勒斯的选择”这个寓言。这则故事自古以来就频频出现于各类文学和哲学作品中,成为西方传统伦理叙事的一个经典案例。本文更多关注的,是这则寓言出现的时机——它是在怎样的语境中出现的?为何苏格拉底要祭出这则故事,以及苏格拉底对谁讲了这则故事?最后一个问题的答案最容易获得——色诺芬清楚地告诉我们,当时与苏格拉底交谈的人,正是阿里斯提普斯(Aristippus)。

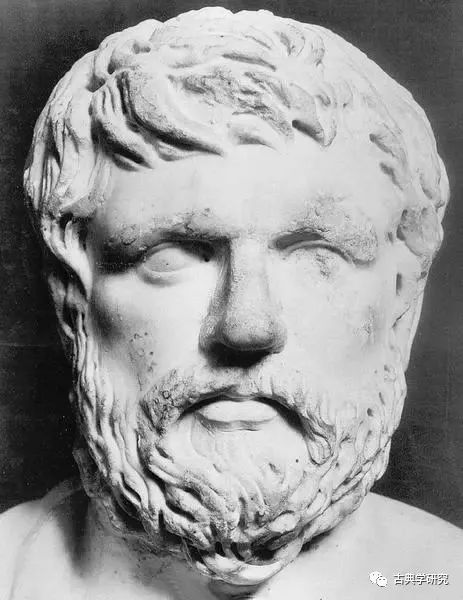

阿里斯提普斯在历史上并非无名之辈。在拉尔修的《名哲言行录》中,“阿里斯提普斯传”出现于卷二第八章,与第五章的苏格拉底之间仅相隔色诺芬和埃斯基涅斯两人。其后才是我们或者更为熟悉的,同样也是苏格拉底学生的斐多、克里同和格劳孔等人。而且,阿里斯提普斯的传记占据了整整40个编码(与苏格拉底传几乎相同),可见拉尔修并不吝惜于此人身上着墨。

在评述阿里斯提普斯的哲学时,拉尔修最为频繁引用来与之进行对观的是伊壁鸠鲁。尤其是这两位哲人关于“快乐”与“幸福”的言论,在拉尔修的笔下呈现出一种参差间犹有共契的面相:他们都认为痛苦的消除不等于快乐的产生,快乐的目的应该是使自身免于不安。两者都追求肉体快乐之外的特殊快乐,特殊快乐具有目的性,而幸福即是这类具有目的性的特殊快乐的总和。延森(David Janssens)在《启蒙问题》一文中考察斯宾诺莎的启蒙动机时,关注的恰恰是斯宾诺莎在这一问题上对伊壁鸠鲁的接续。

一

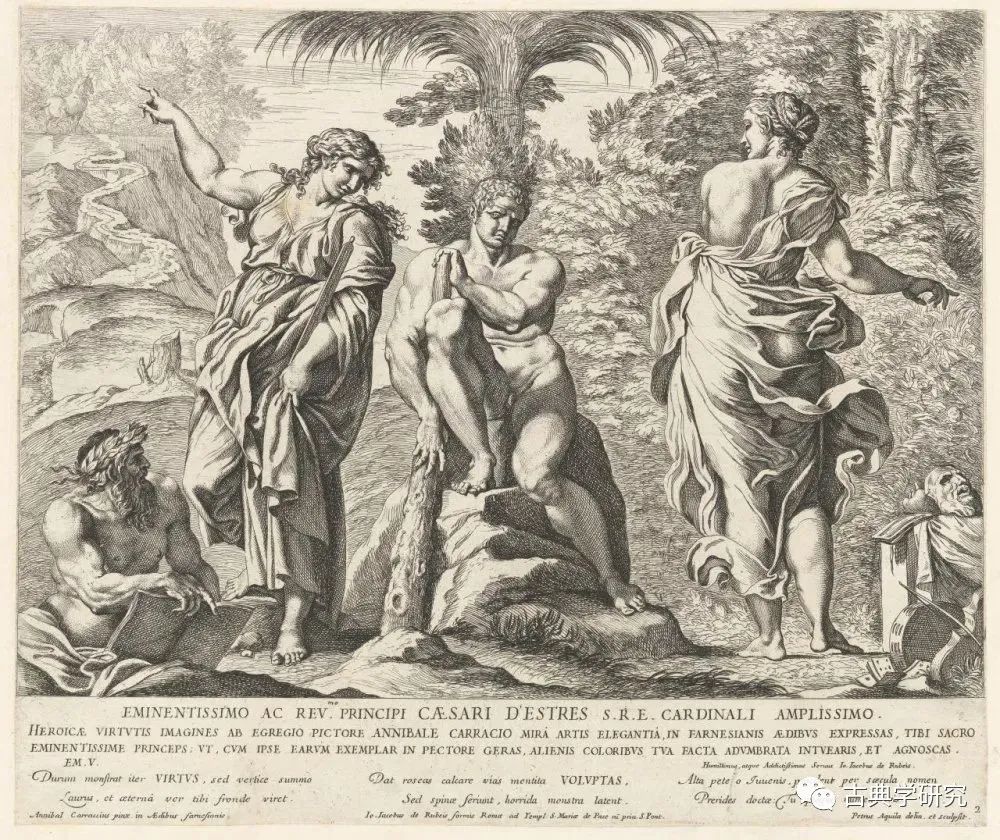

自由与节制

《回忆苏格拉底》中记述的普罗狄科对苏格拉底所讲的寓言,被称为“赫拉克勒斯的选择”(The Choice of Heracules)。[1]故事发生在赫拉克勒斯从孩子走向成年的时候。有次他走到一片僻静处,坐下来思考自己以后的生活。此时两位身材高挑的女人走了过来。其中一位面容秀美、举止大方,她眼神正派,穿着洁白的衣服。另一位娇艳丰腴,明眸四顾,显得妩媚多情。衣着鲜艳的那位女子抢先向赫拉克勒斯发出邀约。她告诉赫拉克勒斯,如果与自己交友,他将会走上最快乐、最舒适的道路,一辈子不会经历任何困苦。因为他将享用别人劳碌的果实,而不必自己劳心费力——“凡是对你有用的东西,你尽可毫无顾忌地取来”。听完这番诱人的邀约,赫拉克勒斯连忙问起那位娇艳女子的名字。“我的朋友叫我幸福(Eudaimonian)”,那女子回答,“但那些恨我的人却管我叫邪恶(Kakia)”。

另一位女子这时走近赫拉克勒斯,希望说服他走上另一条道路。那位白衣女子告诉赫拉克勒斯,一切美好的事物,依诸神的规定,都需要通过付出辛劳来获得。不付出辛劳,我们也无法体验到事物的美好。人们如果在年轻时饱食终日无所用心,到了年老自然困顿潦倒,痛苦不已。只有付出辛劳,善于学习,我们才能得到“神明的恩宠”、“朋友的爱戴”,以及“国人的尊重”。如此,即使进入垂暮之年,我们也不会害怕被人遗忘,不会担忧在死后受到各种骇人的惩罚,而是能一直活下去,“受到人们的歌颂和纪念”(2.1.30-34)。

我们并不难读出这则小故事中隽永的寓意。但读懂了故事并不代表能践行其中的教导。赫拉克勒斯是半神,他出身高贵,神力无穷,曾创下许多丰功伟业。然而,这样一位卓然异于常人的英雄,也免不了经常被喜剧诗人拎出来加以讽刺。因为这位大力士有贪吃的毛病。他虽能耐擎天立地,却总是难以拒绝美食的诱惑。[2]赫拉克勒斯的困境说明,也许人能够很强壮、很聪明、也很英勇,但这些能力未必一定能帮助我们战胜看似并不起眼的欲望。我们无法通过力量或机智战胜欲望。要抑制不恰当的欲望对我们生活的侵蚀,人必须学会节制。

Hercules wrestling the Nemean Lion

如前所述,色诺芬转述的这则小故事肇自苏格拉底与阿里斯提普斯(Aristippus)的对谈。这席谈话的主题正是节制。节制不是禁欲或憎恨欲望,而是一种对灵魂的良好治理(a certain well-orderedness)。[3] 唯有达成对自身欲望的良好治理,我们才能说此人做了自己的主人。否则,我们不过是欲望的奴隶,也就是身体中那个较低自我的仆从。节制在引导人走向内在的自由的同时,也将我们塑造成更好的那个人——如果将《回忆苏格拉底》第二卷第一章与《理想国》卷五、卷八连起来读,我们不难得出这个观点。

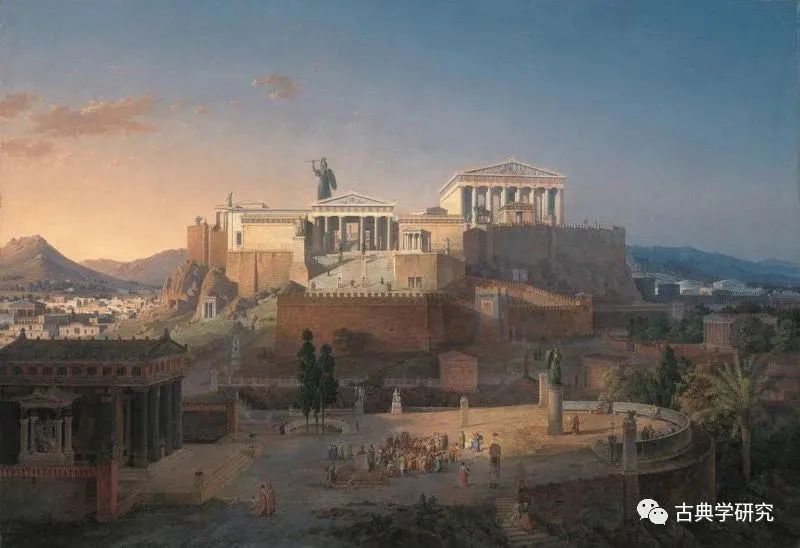

在《理想国》卷八中,苏格拉底与他的同伴们接续着第五卷被中断的讨论,试图探究在不同的政制形式下的城邦中,人的不同生活。在民主制城邦中,人们生活的最大特点是自由。这既包括“人身自由”,也包括“言论自由”。可“言论自由”与“内在自由”两个概念并不相同。[4]实际上,对于脱离了内在自由的其他两种自由,苏格拉底并未掩饰自己的批评——虽然在这样的城邦中,“人人都有可能做他所愿意做的事”(557b-c)。但人之所以能够随心所欲地生活,是因为再无人可以告诉他应该如何生活。所以,在自由的城邦中,我们不难看到这样一类人:

自由意味着选择自己认为合理或喜欢的,而非必须选择更好的。自由也同时意味着不同选项之间的差异被它们都是“可选项”这个属性掩盖起来,继而呈现出某种没有上下、高低、好坏之别的“平等”。“有益”的食物与“不那么有益”的食物都是“可供人食用”的食物。在这一点上,食物对于人而言可能至关重要的属性——对我们的健康有益还是有害——被我们利用某种超越了好坏的智慧忽略了。人们最后被要求的事情只有一项,那就是为自己的选择负责,这成为了最低也是最高的道德要求。一个人将会对各类忠告充耳不闻,因为在在他看来“所有的欲望都一个样,它们必须得到相同的尊重”(561c1-5)。尊重(Achtung),成为了弥合不同追求之间差异与矛盾的唯一正当。[5]

可供自由选择生活方式的人生,让我们都成为了徘徊于分叉小径的赫拉克勒斯。此刻,比起做出选择,我们更需要的,岂不是引导我们做出正确选择的智慧?

苏格拉底与听众

苏格拉底向阿里斯提普斯转述了来自普罗狄科的小故事后,诚恳地提醒自己的学生要把这些事放在心上,要对当前的生活勤加考虑,因为“那是值得的”。苏格拉底的态度无疑在告诉我们,要做出正确的抉择并非易事。但更加令人为难的事实却是,我们往往还未学会检省自己的生活,就已经做出了选择。一旦我们的生活方式变得可以自由选择,人们往往倾向于跟随自己的欲望,而非首先对自己的欲望进行反思(558d5-559d)。也就是说,我们尚未真正意识到如何成为自己的主人,便已沦为了自己欲望的仆从。

品达(Pindaros)云,礼法是万物之王。因为礼法规约着我们的生活方式。可一旦城邦民们不再愿意被规约,并将所有有悖其欲望的规约视为不正当的统治。自由——即自己“统治”自己——便成为了他们唯一会接受的规约。如此一来,人们很难再接受来自苏格拉底的劝诫。甚至于谁要想劝诫他们,都会遭致他们的愤怒。

柏拉图在《理想国》中为我们描画了这种愤怒的由来:

在和阿德曼图斯的对谈中,苏格拉底将民主城邦的居民分为三类(564a10-565c),第一类是雄蜂式的人。他们是自由民。其中最有勇气的成为他们中的领袖,没勇气的则是随从。前者带刺,后者无刺。这些人在民主城邦十分凶狠。因为在民主制度中,他们都有机会参与统治,所以他们中那些能说会道的就会纠集着一帮随从,形成极大的势力。第二类则是富人。他们善于安排事务,家境殷实,因而成了那些雄蜂的蜜源。第三类是平民。他们靠自己谋生,不插手其他事务,也没有很多财产。可当平民汇聚到一起,却形成了民主社会中人数最多,势力最大的团体。

在关于赫拉克勒斯的那则小故事中,身穿白衣的女子告诉赫拉克勒斯,通过辛劳收获快乐与尊重乃是来自诸神的训诫。虽然这则简短的故事并未告诉我们最后赫拉克勒斯作何选择。但熟悉赫拉克勒斯传说的读者不难推断出结果:赫拉克勒斯选择了那条艰苦而漫长的道路(虽然几经曲折),并最终完成了十二项英雄伟业。

《回忆苏格拉底》第二卷的第一章由34个小节构成。“赫拉克勒斯的选择”是苏格拉底教育阿里斯提普斯时援引的三个典故中最后的一个。讲述完这个故事后,色诺芬即结束了这一章,没有给阿里斯提普斯任何回应的机会。这使得苏格拉底对阿里斯提普斯最后的几句交代显得更像是命令——苏格拉底要求阿里斯提普斯,“把这些事放在心上”并“对你当前的生活加以考虑”(2.1.34)。

二

色诺芬的谋篇

通读《回忆苏格拉底》第二卷第一章,我们不难发现,苏格拉底引用普罗狄科的寓言之前,还引用了赫西俄德与艾皮哈莫斯(Epicharmus of Kos)的诗行。这三处典故分别来自神话诗人(赫西俄德)、喜剧诗人(艾皮哈莫斯)和哲学家(普罗狄科)三位在我们看来差别颇为明显的作家。三处典故的共同点除了都劝人通过勤勉获得幸福之外,还有一个值得注意的地方:三位作家都将自己劝喻的正当性归于诸神。[6]与之相对的,苏格拉底在引用典故之前展开的劝诫则并未求助于诸神的谕令,而是采用了“提问-回答”式的对谈来引导阿里斯提普斯。而这种方式,正是我们更为熟悉的,经典的苏格拉底式辩证术(socratic dialectic)。如此一来,色诺芬笔下的苏格拉底就为我们展示了两种劝诫方法:一者诉诸于辩证术;一者诉诸于神话。

如果根据苏格拉底在本章所采用的两种劝诫方法来划分文本结构,我们可以将34个小节分成两个部分:第1-19节为第一部分;第19-34节则为第二部分。[7]第一部分又可根据文意分为两个部分:第1-6节,记述了苏格拉底与阿里斯提普斯讨论统治者与节制美德的关系;第7-19节,苏格拉底开始引导阿里斯提普斯将眼光转向自己,并思考统治者与被统治者的关系。实际上,若单纯按顺序读这一章,我们不免会觉得色诺芬的写作主题并不清晰。这就让他笔下的苏格拉底也同样显得思维跳跃、缺乏连贯。为何苏格拉底拉着自己的学生一会儿谈节制,一会儿又谈论起做统治者好还是被统治者好,到了最后,话题又转到了选择享乐的生活还是辛劳的生活——苏格拉底究竟想说什么?

文本伊始,色诺芬是在以自己的口吻说话。他赞扬了苏格拉底在饮食、情爱、睡眠和忍受辛苦等方面都恪守节制。不仅如此,苏格拉底还劝导他的伙伴葆有这一美德。当色诺芬开始叙述苏格拉底是如何劝导其伙伴时,就退到了幕后,我们直接看到的两个角色变成了苏格拉底与阿里斯提普斯。

苏格拉底上来就问了阿里斯提普斯一个有些复杂的问题。苏格拉底要求自己年轻的伙伴思考,如果有两位青年,一人将成为统治者,另一人则不会,阿里斯提普斯将分别给两人怎样的教育?在阿里斯提普斯作答之前,苏格拉底还预先划定了一个思考的起点:他们将从人最基本的行为——吃饭——开始讨论。

不管对统治者抑或被统治者而言,饮食是保证人得以存活的基本需求。苏格拉底在提问中虽然强调了两人政治属性差异(统治者与被统治者),但他并没有忘记两者自然属性的相同。在实行统治还是接受统治这一问题上,人们确实存在差异。这一差异来自不同的社会分工。而在更为基本的问题(饮食)方面,统治者和被统治者是一样的。但事实上,政治属性亦是人的自然属性——人是城邦的(政治的)动物。自然属性所决定的人在一些基本需求方面的相同,与他们因为政治生活所存在的差异并不抵牾。苏格拉底似乎有意提醒自己的学生,虽然在最基本的方面人与人趋于一致,但这无法消除人与人在其他方面的差异。毕竟,一个无法区分统治者和被统治者的城邦很难避免混乱。

我们还需注意,恰恰是政治属性上的差异造成了人在对待基本需求时遵循不同的行为准则。阿里斯提普斯也很清楚这一点。他肯定地说,应该教育统治者“把处理紧急事务看得比进食更要紧”。对统治者而言,使政治事务优先于个人事务,即是将对个人的关注置于对集体的关注之后。如此一来,苏格拉底和阿里斯提普斯的看法即可表述为,应教育统治者认清这一点:对于统治者而言,人的政治属性从逻辑上应优先于自然属性。换句话说,统治者因其特殊的政治属性,召唤出了其有别被统治者的自然属性。这一变化虽不能改变统治者与被统治者的身体对食物仍具有相同的迫切需求这一事实,却对二者的灵魂秩序造成了巨大改变。灵魂的不同,对苏格拉底而言,才是决定人和人之间最大不同的关键所在。

接续着关于饮食的讨论,阿里斯提普斯举一反三地对统治者在睡眠、情爱、勤劳与军事训练等方面提出了高于被统治者的要求。若我们没有忘记本章开头部分色诺芬关于苏格拉底的简短描述,不难发现,其实苏格拉底完全符合此处阿里斯提普斯对于统治者品质的描述。

苏格拉底此时提出了一个新的问题:统治者在节制方面经受的更高要求的教育,是否能够使得他们比被统治者更易取得成功,因为他们不会因为缺乏自控力而遭遇失败:缺乏节制的人会因为贪图享乐而放松警惕,更容易落入他人布设的陷阱。这并不是什么高深的道理,却连神力无匹的赫拉克勒斯都需要付出巨大努力才能践行。

“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤”——对欲望的节制不是目的,而是手段——为的是让具备统治者品质的人能够“动心忍性,曾益其所不能”。孟子的感叹与苏格拉底的劝诫异曲同工:要成为一名好的统治者,就必须对自我欲望有更严苛的地节制,承受更多的沉重与辛劳,而非相反。

阿里斯提普斯(Aristippus,前435年-前366年)

三

正义与幸福

相较于《回忆苏格拉底》中关于节制的探讨主要集中于统治者,柏拉图《理想国》中的苏格拉底似乎考虑得更加周全一些。这可能与他的对话者中有格劳孔和珀勒马科斯这些想要成为统治者的青年有关。在《回忆苏格拉底》中,阿里斯提普斯明确表示他既不愿当统治者,也不愿成为被统治者。而在《理想国》中,格劳孔、阿德曼托斯、珀勒马科斯和忒拉叙马霍斯都表达或暗示了想成为统治者的愿望。

在两部作品中,唯有苏格拉底的始终暧昧不明。苏格拉底问自己的同伴们,在一个正义的城邦中,节制是存在于统治者群体还是被统治者群体,格劳孔回答,应该是双方都有(431e-432a)。节制就像乐音中高低乐调的调和,唯有被所有人分享,才能使得具备不同品质的人能够和谐共处。此处提到的属于统治者与被统治者双方的节制,被苏格拉底具体表述为高与低的两种精神品质能够平和地接受自身及彼此。节制在被统治者身上体现为清楚地知道自身不堪重负,从而甘愿被更优秀的人统治。而在统治者身上则表现为勇于承担超过常人的辛劳,并且敢于接受并非所有人都能承担重负这一事实。

在《理想国》卷四中关于节制的集中讨论过后,紧接着就是关于正义的讨论。苏格拉底谐趣地表示,当他们找到何谓节制时,“正义”已然“正在我们脚前溜达,而我们却没有发现它”(432d7)。苏格拉底的玩笑话并非不值得严肃对待。因为这明显在暗示,如果缺乏对节制(当然也包括对话之前关注的勇气与智慧)的明确把握,正义就算近在眼前,我们也未必能看见。《理想国》卷四中的这段讨论使人关注“节制”与“正义”的紧密联系。而《回忆苏格拉底》卷二第一章中,甚至连正义(dikaios)这个词都没有出现(在卷二第1章中,虽有dikaios一词,但并不表正义之意)。在阿里斯提普斯的话语中,节制与辛苦紧密相联。他追求的既非节制、更非辛劳,而是自由(eleutheria)与幸福(eudaimonía)。

阿里斯提普斯的回答让我们想到了《理想国》卷四起首处的一个插曲。当苏格拉底陈述完他关于城邦卫士的生活安排后,阿德曼托斯提出了质疑:这位年轻的朋友认为,苏格拉底对城邦卫士的安排太过于严苛,以至于城邦卫士虽然拥有城邦,却无法从城邦那里享有任何好处。他们不能拥有财产,生活也显得清贫无趣。阿德曼托斯认为,对于城邦卫士来说,那崇高的责任与聊胜于无的报酬之间存在着巨大的不对等。他的看法与阿里斯提普斯可谓不谋而合。对观苏格拉底对两位年轻人的回答,似乎也存在着某种奇妙地的一致:他的回答都呈现出对幸福感的关注。

The Pursuit of Pleasure by Sir Joseph Noel Paton

苏格拉底回答阿德曼托斯,他们之所以通过言辞建立起一座城邦,为的是在这个城邦中找到正义。而最为正义的城邦,就是能使城邦整体而非某个阶层获得最大幸福所在。为了使这一切显得可能,我们也不得不说服城邦卫士们接受辛劳且清贫的生活。为了说服阿德曼托斯接受自己的看法,苏格拉底花费了比之前讲述“大地神话”更多的唇舌——苏格拉底讲述大地神话的部分占5个编码(414d-415c),而回应阿德曼托斯则用了7个编码的篇幅(420b-421c)。

而对阿里斯提普斯,苏格拉底则问他,是统治者的生活更幸福,还是被统治者的生活更幸福。在这里,苏格拉底将他们的谈话主题做了一个置换。即做统治者还是被统治者的问题,被置换成了选择哪个会更幸福的问题。[8]

苏格拉底答复阿德曼托斯的话中隐含着一个选择:是选择牺牲城邦卫士的幸福来换取城邦整体的最大幸福,还是照顾城邦卫士的个人幸福,最终危害城邦整体的幸福。阿德曼托斯的回答表示他选择了前者。但他的回答又太过简略,我们不清楚他是出于理性,或者基于情感而做出了这样的答复。

在与阿里斯提普斯的对谈中,苏格拉底看似提供了一个选择(做统治者抑或被统治者),但聪明的阿里斯提普斯两个选项都没选。他提出了第三条选项,既不做统治者,也不做被统治者。阿里斯提普斯之所以如此回答,很可能是因为他明白,不论选择苏格拉底提供的哪条选项,都会落入苏格拉底早已埋设好的陷阱。可实际上,对于他的第三条道路,苏格拉底明确表示不过是一厢情愿的幻想,因为那“是不通过人间的道路”(2.1.12)。阿里斯提普斯拒绝二选一的理由在于他愿做一个世界公民(xenos pantachou)。他以为不成为任何一个城邦的公民即可以逃离政治身份约束,从而获得作为人而非(某个城邦的)公民的最大幸福。

苏格拉底嗅到了阿里斯提普斯的幻想有可能给他带来的极大危险。他提醒自己的学生,一个脱离了母邦的人最终会沦为可以被任何城邦伤害的人,一个赤裸生命(bare life)。[9]更为关键的是,一个脱离的城邦的人同时也放弃了其作为一个人的自然属性中不可或缺的政治属性,从而变得残缺——人只有在城邦中,才能将自身的潜在能力转化为现实。这正是使人的生命变得更加完善的必要条件,也是获得幸福的必经之路。[10]

在《理想国》卷一末尾,苏格拉底好不容易勉强地制住了忒拉叙马霍斯,让年轻的朋友们相信,正义的生活才是幸福的生活。但卷二伊始,他们又面临着一个更大的问题:究竟何谓正义?为了作答,苏格拉底提出了一个设想,将找寻正义的对象从“人”转移到“城邦”。因为从属于城邦的正义“更大”,更易于被我们看清。

苏格拉底通过诉诸对政治正义的探究来反观个人正义,从而希望我们能对何谓幸福的人生做出最为清晰透彻的评判。但阿里斯提普斯也许会拒绝通过这个方法找寻正义,进而也难以看清幸福与正义之间的关系。因为他害怕城邦生活的辛劳与沉重。就像在论述城邦卫士简朴生活的必要性时,苏格拉底不得不求助于神话。面对自己这个幻想隐遁于静思生活的学生时,苏格拉底也不得不求助于普罗狄科讲述的那段故事。虽然我们不知道阿里斯提普斯最后如何看待这个故事,但在苏格拉底看来,讲述这个故事是他不得不做的事,因为那是值得的。

注 释

作者简介

延伸阅读

《人文》集刊第三卷目录

王瑞来 “德业文章为一代之望”——周必大文集叙录

游 彪 龙耀祥 由“鄞县”到“临安”:两宋之际四明史氏的崛起道路

对话

张宝明 赵牧 人文与科学:历史的难以承受之重——关于学科与科学的另类叙事

张重岗 影像还是历史:《幌马车之歌》的多重叙述面向

王金虎 卡特·G.伍德森的黑人史事业及其历史声誉

叶嘉莹 《古诗十九首》的文采与内容 迦陵学舍

短长篇

刘福春 加意求美的《诗帆》

王培元 看花满眼泪

李兆忠 历史的镜子:回望《芙蓉镇》

孟昭连 圆凿·圜刃·铁锥筒——关于“洛阳铲”发明的质疑

宋战利《兰亭序》与《临河叙》关系考辨

胡学常 “三结合”文学话语考源

张铁荣 从《鲁迅研究动态》 到《鲁迅研究月刊》

邓 定 何为本真的自由?——论《宗教大法官》中的自由问题

胡 镓 公民教育的“轻”与“重”——《回忆苏格拉底》第二卷第一章中的两种劝诫辨析

冯 庆 《扎拉图斯特拉如是说》中的哲学友爱

学人自述

宁宗一 一个教书人的心史

书评

周颂伦 历岁月之磨砺,攀研究之新高——“百年南开日本研究文库”第一辑述评

徐 戬 形上之道与文质之辨——评刘小枫的《海德格尔与中国》

史料

孔海珠 远东国际反战会议在上海召开始末

古远清 台湾新世纪文学大事记(2000-2019)

《人文》集刊约稿启事

《人文》学术集刊由河南大学高等人文研究院主办,《人文》编辑部编辑,中国社会科学出版社出版。《人文》坚持正确舆论导向和办刊宗旨,坚持社会效益第一,注重内容建设和办刊品质。《人文》以人文关怀为中心,突出学术原创性与新知传播,注重实证研究,鼓励综合创新,力图融通各学科,探讨各种学术思想和历史文化问题,推介不同知识领域的深度思考,展示中国思想学术界新成果。《人文》学刊力争为学术界提供一个优质学术成果发表平台,与学界朋友共同为新时代中国学术的发展尽力。

人文关怀,学术品质;突出新见,文思兼美。这是我们的追求。一本严肃的、高品位的学术文化辑刊,是我们的目标。

我们希望您的文章,具有鲜明的问题意识,重大的理论意义,能体现该学科学术水平,反映该学科研究前沿和研究热点;希望您的文章材料结实,论述饱满,阐释明晰,证成新见,发人之所未发。

在主体文章之外,《人文》另设“对话”“学林”“札记”“书札”“史料”“书评”等栏目,以求多形式、多层面地反映学者们的研究成果。《人文》文章以学术文章(论文)为主,也欢迎思想学术随笔及其他形式的学术文章。内容凡涉人文、思想、学术、文化等,有新意,文笔晓畅清新,写作认真的文章,编辑部都将认真阅读,及时反馈,择优刊用,优稿优酬。

请阁下不要一稿多投。大作自发至本邮箱50天后,未接到编辑部通知的,作者可自行处理。

接稿邮箱:renwenxuekan@163.com

稿件体例规范及审稿说明

1.来稿请作者文责自负,来稿应为尚未正式出版的文本(包括未在重要网络公开发表)。

2.凡被本学刊选用的文章,《人文》有权用于相关学术传播,包括网络传播,即包括中国知网但不限于中国知网在内的机构以数字化方式复制、汇编、发行、传播本刊文章。本刊所付稿酬已包含纸质著作权使用费和数字化、网络版权使用费。所有署名作者向本刊提交文章发表之行为,即视为同意上述声明之约定,凡有不同意者请特别声明;如不注明,将视为同意。若因违反知网与本刊的版权协议而导致法律纠纷,其法律责任由个人自行承担。

3.本刊不以任何名义向作者收取费用,凡要求作者缴纳诸如审稿费、版面费的,均系假冒我刊的诈骗行为。

4.来稿请用电子版。稿件文件名,请用“作者名+文章标题+日期”组合,如“文开喜:钱钟书的语言艺术,20190308”。

5.本编辑部有权对稿件修改和删改。如不同意请明示。

6.来稿请以中文写作。来稿中外国人名、地名,请一律以中文译名形式出现。因本学刊将与国际相关学术期刊互登目录,来稿请给出中英文标题、中英文摘要、中英文关键词。获得国家社科基金等资助的文章,可依次注明基金项目来源、名称、项目编号等基本信息。

7.文章字数:一般文章以5000字至12000字为宜;短栏目(“札记”“书札”“书评”等)最短不限。

8. 正文中年代、数字请用汉字,如“一九一九年”,“三十本书”等。

9. 注释为页下脚注,注解数码为①②格式。短栏目文章为文中注。征引他人著作,请注明出处,包括:作者/编者/译者、出版年份、书名/论文题目、出版地、出版者,如是对原文直接引用则应注明页码。

10.来稿应遵循学术规范,引文注释应清楚准确。专业术语及特殊术语应给出明确界定,或注明出处,如属翻译术语请用圆括号附原文。

11. 各类表、图等,请分别均用阿拉伯数字连续编号,后加冒号并注明图、表名称;图编号及名称置于图下端,表编号及名称置于表上端。图片需注明出处,如“数据来源:2003年统计年鉴、2008年统计年报”。使用他人图片需提供授权。

12.《人文》按学界惯例,会将阁下文章提交相关专业专家,匿名外审。

13.请附作者简介及相关信息。作者简介包括:姓名、单位、职务职称、电子邮箱地址,手机。作者信息包括:身份证号,银行户名,银行卡号,开户行(具体到支行);通信地址、邮编。我们会及时给阁下奉寄稿费与样书。

赐稿《人文》的文章,即视为阁下同意上述约定。

感谢您的垂注与赐稿!

扫码关注公众号

(编辑:罗衣)

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。