读 • 中国 | “ 山海会相逢——谈国产史诗剧和乡土现实主义 ” 青年学衡沙龙简记

“古典学研究”公号编辑部

一提到主旋律剧、正剧,身边大多数年轻人的第一反应都是冗长、枯燥、充满大道理,好像离自己的生活特别遥远,是老年人的“菜”,还不如一部甜甜的爱情剧或者盗墓剧来得下饭。然而,23集电视剧《山海情》却像是一朵奇葩横空出世,该剧立足于宁夏西海固的扶贫故事,既有家长里短,也有家国情怀,收获了各个年龄段的观众,一家老小可以聚在一起观看,不用再为争抢遥控器的主动权“大打出手”。周围朋友的强烈安利令我对这部剧充满好奇,恰好“山海会相逢——谈国产史诗剧和乡土现实主义”青年学衡沙龙(第16期)在线召开,做为古典学专业的学生,我很想听听学术界对这部剧的看法,尤其是这场沙龙还邀请了宁夏红寺堡区新庄集乡红川村驻村的杨虎书记,感觉是一场打破次元壁的跨界对谈,太有意思了!

老实说,《山海情》之所以受到如此热议,正是在于它勾起了关于现实与历史的一大团丝线,其中有贫困、土地、乡情、青春、工业化、城市化、发展、基层干部成长、生态治理、管理体系、中国特色的帮扶……等等等等。于是,我在2月6号晚上在线“围观”了这场沙龙,并对与会者的发言做了简单的记录,经各位发言老师确认审定,希望能够由此传递一些信息。以下就是笔者从个人角度对于会议上各位老师发言的一个简记。

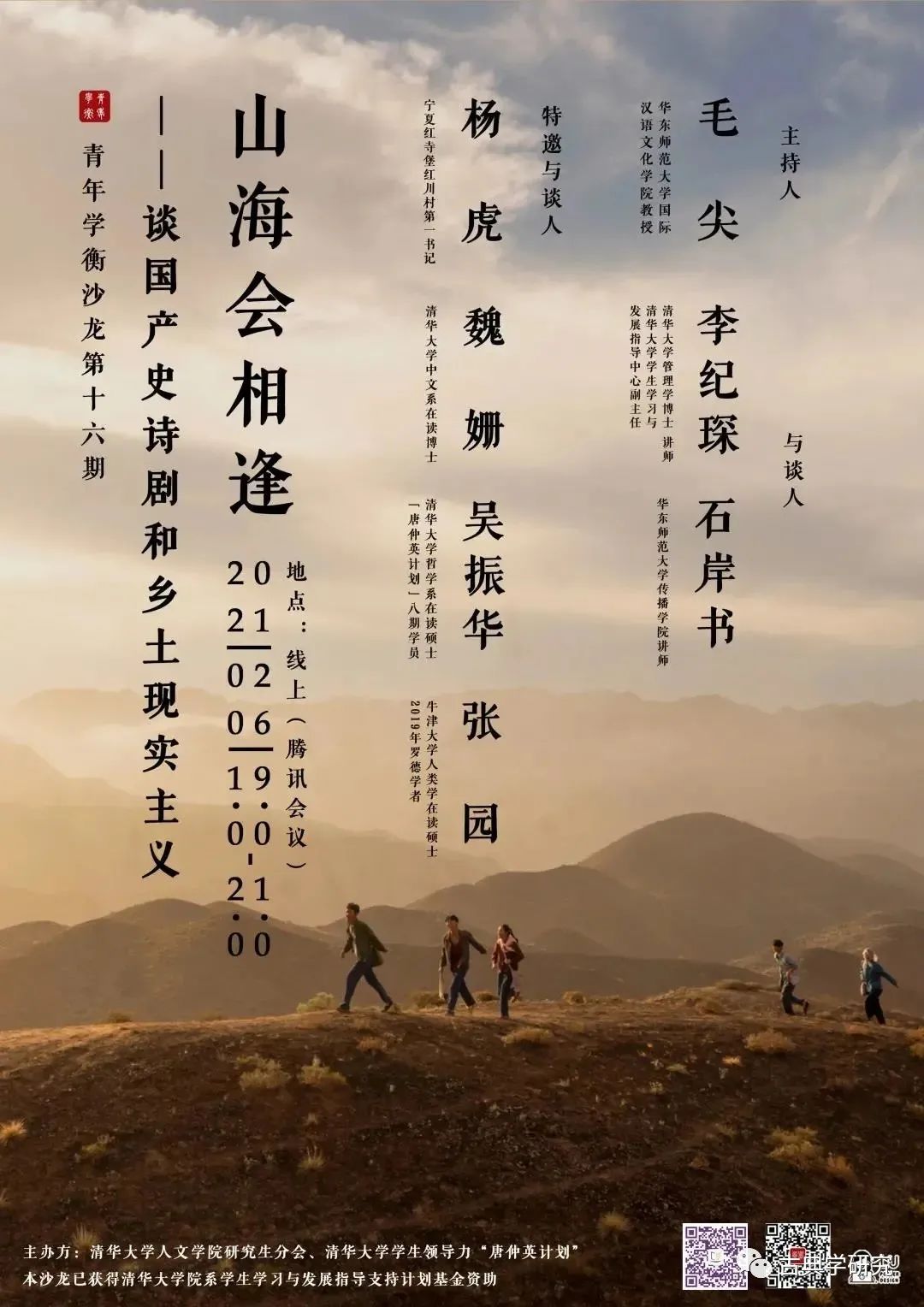

2021年2月6日19:00-21:50,由清华大学人文学院研究生分会、清华大学学生领导力“唐仲英计划”主办的青年学衡沙龙第十六期圆满结束,本次沙龙主题为“山海会相逢——谈国产史诗剧和乡土现实主义”。

主持人毛尖老师抛砖引玉,简要介绍《山海情》播出后引起的系列反响。毛尖老师首先承认《山海情》值得批评的地方不少,但作为一部讲述“扶贫”的电视剧,相比其他“精致穷”剧作,《山海情》的“穷”展现的是一种宏大的历史性的“穷”,史诗性的“穷”,以及史诗性地消灭这种穷的过程。《山海情》中有官僚,却没有通常的人道主义式坏人,也没有被伦理剧的套路掐着七寸。生活疗治创伤,集体奔袭未来,主要矛盾高于一切。爱情不当道,阴谋没空间,《山海情》基本清空了堆在主旋律剧身上的烂账,展现了共和国主旋律诞生时的清朗。此外,《山海情》从主题到细节的土地性使整部剧质朴宏阔,而且观众可以从剧中看到真实的劳动,那种高于社会必要劳动时间的劳动。

主持人毛尖老师

李纪琛老师谈到《山海情》的好看在于其真实。所谓真实,在于展现真人真事,表达真情实感。真人真事,就是存在于我们身边的人物、发生在我们周围的事情,就像吊庄易地搬迁时的指标分配,对标学校举办活动时对观众的指标分配;而真情实感,是我们身处相同或相似的情境时,能引发相同的情感,产生共情,例证便是观剧时观众频繁打出的弹幕。此外,李纪琛老师还提到《山海情》中众多的“泪点”,例如水花感叹“原来自己这么金贵!”,凌教授临行时乡民自发前来送行。而关于工作伦理,是真实且复杂的,剧中人物不是标签化的。正如蘑菇滞销这件事,工作团队在某种意义上确实是好心办了坏事,所以贷款盖棚的李大有才会说凌教授是把自己推进了火坑。而作为观众的我们也可以从中看到一些工作方法,获得一些教训,在做事时更具前瞻性。

石岸书老师认为,《山海情》的成功可以放在与传统主旋律影视剧的对比中来看。《山海情》成功地将传统主旋律中那些突兀地拔高的政治元素还原到与日常生活密切交织的具体层面上来。这种还原是通过三个“减省”实现的。第一个“减省”是政治象征、政治符号的减省,如“社会主义”、“人民”、“国旗”、“党员”等主旋律大词的出现频率大幅下降,只在关键处点出来,让一般观众能够舒适接受;第二个“减省”是将“扶贫”这一家国大业当成理所当然的叙事起点,省去了对背后一系列国家政策的生硬讲解和突兀歌颂,全剧处处讲“扶贫”,但基本都是扎实的、具体的人与事的展现;第三是对人物的“减省”,其中最明显的就是对老干部这一类人物形象的“减省”。《山海情》中的干部形象大都是青年、壮年,朝气蓬勃,剧中也没有突兀地借老干部之口传达政治性教诲。“减省”的同时,《山海情》增加了“情”的作用,干部(例如村支书马得福)、知识分子(例如菌草专家凌一农)与群众关系的叙事,都是围绕着“情”来开展,干部和知识分子走群众路线帮助群众脱贫,尽管背后有政治信念的支撑,但具体表达在视听语言上,却是落实到“情”的问题、“情”的叙事。一减一加,使这部剧贴近生活、情真意切,让广大观众处处共情。

与谈人:李纪琛(左)、石岸书(右)

魏珊

魏珊 张园

张园

吴振华

与谈人

杨虎(红寺堡区新庄集乡红川村驻村第一书记)

几位与谈人发言结束后,毛尖老师邀请了听众席中的几位老师进行提问、发言。

罗岗老师针对《山海情》这部剧讲了两个点,其中很重要的一个点是给传统主旋律电视剧去油。去油腻不是完全简单地去破假大空的政治套路,这里面包含了治理的逻辑。《山海情》中运用的治理不是与科层制联系在一起的空洞化治理,而是给老百姓解决具体问题的治理逻辑,在这种治理中包含了政治性的要求。不能将政治与治理进行二元对立,然后简单照搬去政治化的一套,否则电视剧就会显得油腻。在拍出真实的同时,要让真实有厚度,不然就会变成卖惨。另一个点有关民族史诗。我们理解贫困要在绝对贫困的视角上进行理解,而不是从相对贫困的角度,《山海情》解决的就是绝对贫困的问题。而《山海情》又构建在“大”中国的背景下,绝对贫困与中国之“大”的张力,使得这部剧既有了史诗性,又不失浪漫情怀。在感动人的同时,不会让人觉得是在卖惨。

袁先欣老师认为《山海情》中虽然没有处理白老师的教育、第二代的脆弱性等一系列问题,但它让人看到了某一种叙述当代中国故事的可能性。而从《创业史》到《平凡的世界》再到《山海情》这样一个脉络里,要如何理解叙述故事发生的变迁?《山海情》的编剧有提到:“我要写出改革开放西海固人民的心灵史。”如何看待从《心灵史》到《山海情》的关系?

贺方婴老师向杨虎书记提问:《山海情》剧中的人物与杨虎书记在基层中接触到的老百姓整体面貌是否有差距?从基层治理方面来看,《山海情》这部剧与现实有多大出入?

刘卓老师表达了杨虎书记的话对自己的震动,也感受到只有实践者才能用最鲜活、真诚的视野来看待问题、表达最真实的东西。

陕庆老师谈了两点感受,其一是电视剧是传统社会主义文艺的“旧”味重闻,实地采访的工作方式将当地的生活鲜活地呈现出来,从剧作的角度来说,《山海情》以问题推动剧情,给人的感觉是点到即止,因为问题在不断发生变化。这种类似于留白的不完全展开恰恰是这部剧的成功之处。剧的结尾是第二代的问题。其二是有关史诗问题,《山海情》讲述的虽然是搬迁扶贫这样一件具体的事情,但它进行了意义方面的提炼,使之成为一个族群的情感方式、政治模式、工作方式,观众也可以在一个具体事件中看到普遍性。移民牵涉到了中国的传统问题,因为中国农民安土重迁,《山海情》将其中的道理讲得很透彻,呈现乡土内部的矛盾,从对族群的迁移与融合、仁义等多个方面进行了回应。

得福与水花

最后每位与谈人分别对众位老师的提问进行了回应。

李纪琛老师用“知识的诅咒”来回应为什么《山海情》这么好,大家的意见会如此统一,并提到越是深奥的东西,越需要用“情”来打动,因为“情”是大家所共有的。

石岸书老师回应,如果要将《创业史》——《平凡的世界》——《山海情》看作一条脉络,那么《山海情》就是在主旋律领域内重启了“社会主义史诗”的革命性探索。《创业史》可以说是社会主义史诗,在这一史诗性叙事中,社会主义政治符号、理念、规划等元素与乡土农村社会良好地融合在一起。而《山海情》则是以“减省”的方式来处理的,回避了将这些政治性元素更直接、更显在地融合到农村生活、老百姓生活中的可能性。《山海情》重启了主旋律的革命,但如何既避免传统主旋律的误区,又更具有社会主义史诗性,下一部《山海情》或许还可以再往前走一步。

魏姗同学补充说明《山海情》启用了西海固当地的演员、村干部,让他们自己为自己代言,加强了剧情真实性。因为拍影视剧尤其是农村题材的影视剧,容易出现知识分子或者说是影视剧从业人员为人民百姓代言的情况,这就带来了我们所表达的不是他们所想的困境,该剧则除了一些主要演员外,大量启用了当地的真实百姓,他们带有本色的演出,在某种程度上就缓解了这种困境。

张园同学回应了石岸书老师提到的《山海情》在某种意义上没有进入社会主义革命维度的论点。她认为,从社会人类学的视角,可能是因为《山海情》回应了一个不太一样的中国社会难题,即中国传统乡村在走向城市化的过程中要往何处去的问题。对于西海固从贫到富的转向中如何保留乡邻、家庭关系的探讨,是《山海情》的特别之处,可能也是罗岗老师讲到的脱贫叙事没有“卖惨”之感的原因之一。如果故事呈现为所有村民都外出务工而传统共同体支离破碎,恐怕很难让我们如此触动。《山海情》以同情的态度描绘了秀儿叫儿子“先人”、水花出走又回家顺从父亲等情节,可能显得“落后”,不够“革命文艺”,但是就展现城镇化过程中人与人的纽带如何存续这个时代问题而言,该剧提供了一种值得思考的可能性。

马铃薯是昔日西海固人的活命粮。(图源/地道风物,摄影/林生库)

闽宁协作在戈壁滩上建起的闽宁镇(图源/汇图网)

供稿人:戴柳旭(中国社会科学院外文所西方古典学专业2019级硕士生)

(编辑:Dacia)

设个星标吧 朋友们 不然你将接收不到咱公号的精彩推文了

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。