李广益 | 铁血天国:《乌托邦》的战争逻辑及其历史意涵

编者按:本文原刊于《海南大学学报》(人文社会科学版)2021年第1期,感谢李广益博士授权“古典学研究”公号网络推送。

世人通常以为,乌托邦是虚无缥缈的理想之地,如桃花源一般与世无争,和平安宁。然而,在托马斯·莫尔笔下,乌托邦人老于谋略,精于战事,干练、沉着甚至冷血地纵横捭阖,比起现实中尔虞我诈的欧洲诸国有过之而无不及。

人们不禁要问:这样的乌托邦在何种意义上能被称为理想国度?莫尔如此构想的缘由何在?仅仅是为了让乌托邦看起来更加逼真,同时讽刺现实中痴迷战争的贵族吗?① 《乌托邦》与十六世纪欧洲有着怎样的内在关系?藉由这些问题,本文试图重新认识《乌托邦》、莫尔及其时代。

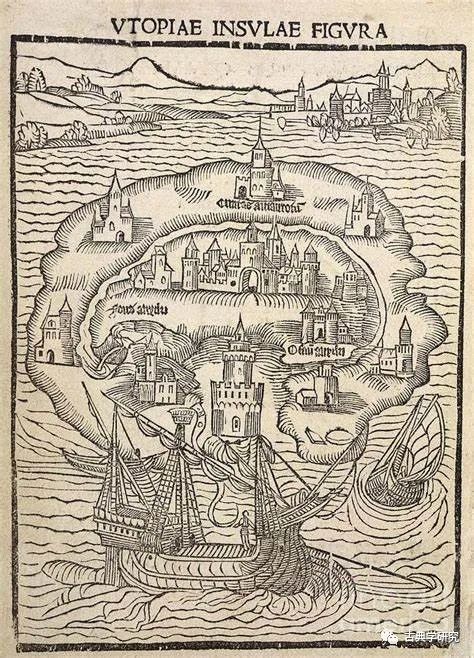

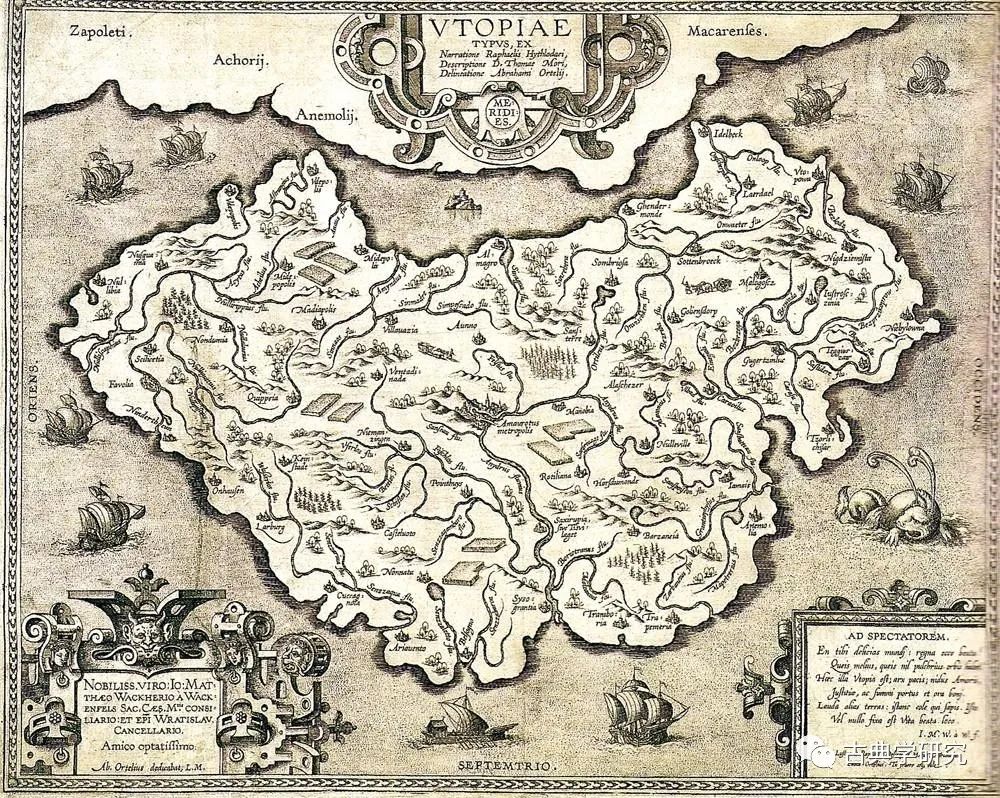

从《乌托邦》开篇的地理描述不难看出,乌托邦岛是一处地形极佳的良港,也是一座无与伦比的海军基地。但如此山海之险,并不尽是天赐。该岛原名阿布拉克萨(Abraxa),当初并非四面环海。乌托邦的建立者乌托普王在征服此地后,立刻动员所有士兵和原住民掘断连接大陆的陆桥,使乌托邦成为海水环绕的真正岛屿。这种得国之初便争分夺秒进行的超级工程,和希斯拉德所观察到的乌托邦国防体系,共同反映出乌托邦人对国家安全的高度重视。然而,据说“很恨战争”“绝不轻易地投入战争”的他们,却并不只是在自卫时才走上战场:

他们出战仅是为了保卫国土,或驱除侵入友邦的敌人,或出于怜悯某个受专制压迫的民族而用武力把他们从暴君的桎梏奴役下解放出来,这是人类同情心所激起的一种行动。②

先看第一条战争理由。保家卫国,理直气壮。然而,乌托邦人不屑于“不可衅自我开”的被动防御,而是以攻为守,“如果一个外国君主磨刀霍霍,准备进犯他们的土地,乌托邦人立刻调集大军,越出国境,向其发起全力猛攻”。③ 这种先发制人的做法能够有效地避免战火燃烧到自己的国土上,但也隐含草木皆兵、轻启战端的倾向。

第二条,乍一看是“路见不平,拔刀相助”的义举,实则不然,因为“友邦”(friends)不是“路人”,而是“乌托邦人给予过好处”的国家,而乌托邦人的支援也不限于“驱除敌人”。他们发动战争,“不只是为了保护友邦免于危险,有时也替它们出手报复”。如此看来,乌托邦很容易被“友邦”拖入战争漩涡。

至于“吊民伐罪”的第三条,其正气凛然的表述,更为乌托邦人开战提供了绝佳的修辞。乌托邦的政治制度极为独特,并得到了乌托邦人的充分认可和推崇;反过来,这也会使乌托邦人在看待周边国家时,充满优越感,甚至傲慢自大、刚愎自用。这些国家既然被私有制主宰,深陷沉疴,按照乌托邦的标准又有几个不是在暴政和奴役中挣扎呢?于是乌托邦可以随时兴师问罪。这样的讨伐不仅使之变成“自由国家”,对乌托邦的国家安全也大有裨益,因为这些新近鼎革之国以及其他仰慕乌托邦的自由国家会恭请乌托邦派官员执政。“这些官员任期一年或五年。期满后,他们载誉而归,而另一批官员出发接替他们。”④

或许如希斯拉德所言,这些国家由此获得公正的治理;但同时,乌托邦也就当仁不让地建立起一个唯其马首是瞻的国家联盟:“请求乌托邦人派遣行政官员的国家,乌托邦人称为盟邦。”⑤ 准确地说,这是一个帝国。“上国客卿”的勤勉工作,使这些国家变成实质上的帝国行省,大大增加了乌托邦在战略上的回旋空间。不过,帝国的势力终有极限,广袤的疆域和漫长的边境意味着诸多可能燃起战火之地。

总而言之,三条出战因由给乌托邦带来的战争负担十分沉重。那么,乌托邦人怎样应对层出不穷的战事呢?

通观全书,不难发现乌托邦确有独特的战争之道,其关键便是乌托邦国内弃如敝屣的金银。和一百多年后培根笔下主要靠技术进步战胜对手的新大西洲相比,乌托邦的拿手好戏是以雄厚财力为支撑、运用刺杀敌国国王等各种非常规手段的“超限战”。在乌托邦人看来,这样的“斩首行动”可以兵不血刃地赢得战争,实在是惠而不费。如果这个策略行不通,他们愿意付出更多的金银来驱使他人为王前驱,如挑起敌人与邻邦之间的领土纷争,捐助后者大笔经费,又或者招募雇佣军为自己卖命。除此之外,乌托邦人所支持的各国军队,以及友邦在乌托邦人作战时派出的援军,都会得到乌托邦的巨额资助。尽管乌托邦人在无需货币的本国日常生活中对金银不屑一顾,但却非常清楚它们在国土之外的价值,并在战争中将其作用发挥得淋漓尽致。

这种上兵伐金、花钱如流水的战争方式,确实将乌托邦人自身的损失减小到了最低限度。可是,乌托邦人如何克服因之而生的财政压力呢?

他们的底气,首先来自于海量的金银储备。乌托邦的农业和手工业颇为发达,其出产除了满足自身需要外,还大量销售到其他国家。由于乌托邦在贸易中几乎是只出不进,积累在国内的财富久而久之就成了天文数字。此外,还有不少资金储存在和乌托邦有贸易往来的国家。不过,乌托邦敢于用高消耗的方式作战,最大的原因还在于以战养战。取得胜利之后,乌托邦对战败国施加的经济惩罚异常严苛:

战事结束后,乌托邦不向他们支援作战的友邦索取费用,一切由战败国支付,在这方面,他们要战败国付出现金,将其储存以便用于类似的战事。他们还要战败国交出庄园,每年从中征收大量贡金。……他们派出若干公民到这些庄园中做财务经理,住在那儿,生活豪华,显出大员的身份。⑥

这样的策略,可谓一石二鸟。由于军费全部由战败国承担,乌托邦无论担任主攻还是支援,它在友军方面的花费最终都落到了战败国头上。相反,战败国不仅要支付巨额军费,还被迫割让丰厚利源,元气大伤,在相当长的时间内将不再能够威胁乌托邦。由此,乌托邦不仅击败了敌人,还削弱甚至消除了他们的战争能力;不仅收回了惊人的战争成本,还能长期坐收敌国之利。仅就乌托邦对战败国的敲骨吸髓式勒索这一条,便足以让乌托邦的战争方式成为可持续的。这个国家不需要真正消耗历年商贸的收益,也不用把自己的命运寄托于战争时期不一定可靠的国外储备,只要调动各种力量、运用各种手段打垮对手,就可以获得十分可观的战争红利。由此一来,“他们要战败国付出现金,将其储存以便用于类似的战事”这句话便显得意味深长:考究起来,乌托邦人对循环往复的战争竟然利在其中,乐此不疲。

自然,战争的代价不只是金钱,还有鲜血和生命。乌托邦人并未天真地认为,仅仅靠悬赏敌酋、收买对手和雇佣亡命就能所向披靡。他们拥有一支由本国人组成、异常精锐的军队,每每在紧要时刻成为胜负手。这支军队源于乌托邦人的军事教育:“他们的男女在固定的日子里刻苦地参加军训,锻炼自己,唯恐一旦有需要而他们不能作战。”⑦

换言之,乌托邦人拥有训练有素的充足兵源。他们在守卫国土时采用征兵制,而在出境作战时采用募兵制。前者不足为奇,但既然乌托邦人“和几乎所有其他人不同,把战争中赢得的光荣看成极不光荣”,⑧ 为何会有大批乌托邦公民自愿入伍,开赴国外作战呢?

为了理解这一点,我们需要考察乌托邦军队的性质。在希斯拉德的描述中,我们看到,乌托邦军虽然拥有出色的单兵素质和精良的刀斧盔甲,却并不依赖匹夫之勇、兵甲之利。其强大实力,首先体现在团队精神和严明纪律。在战场上,这支军队攻守富于章法,进退皆有节制,胜则不施滥杀,不追穷寇,败则溃而不乱,暗藏后手。战胜敌人后,不对陷落的城市进行抢劫,也不伤害平民。这样一支军队,和那些视杀敌献首计算军功、靠烧杀抢掠鼓舞士气的军队,有着本质上的区别。但更加重要的是,乌托邦军是一支有灵魂的军队。他们披坚执锐,喋血疆场,不是为了买田置地、加官进爵,而是为了守护乌托邦这个国家——既是占据着乌托邦岛这块土地并广延至盟邦、友邦的有形的乌托邦,也是作为价值理想的无形的乌托邦。烙印在每一位乌托邦战士精神中的理想和信念,使乌托邦军成为一支拥有灵魂的现代军队。他们鄙弃“战争中赢得的光荣”(the glory won in battle),但却将运用韬略战胜敌人看作“光荣功绩”(glorious exploit),为之欢呼雀跃,立碑纪念。这种看似自我矛盾的战争观背后,是乌托邦人对不同“光荣”的辨析区分,更是他们对战争、国家和世界的重新阐释。

在乌托邦人看来,战争的首要目的不是满足君主的虚荣和贪婪,而是增进人民的福祉。这里的人民,不局限于乌托邦一国,但以乌托邦人为中心。对于乌托邦人来说,战争首先是保证国家安全的手段,不仅使乌托邦人的家园免遭兵燹,还捍卫了他们所珍视的独特制度和文化。此外,乌托邦人旅居海外时,其个人安全也得到国家的强力护卫。至于乌托邦之外的人民,虽不能幸免于战祸,但有机会借乌托邦人之手摆脱好大喜功的暴君,甚至彻底消除暴政对自己的威胁。

除此之外,战争还保障了必需品的供应。乌托邦的社会经济大体上自给自足,但却有两种必需品仰仗外界供给。第一种,铁。一方面,对于乌托邦这样一个高度发达的农业社会来说,铁的重要性毋庸置疑;另一方面,乌托邦常年作战,铁作为制造各种装备都要用到的战略物资,同样不可或缺。因此,要发展社会经济,保持霸主地位,乌托邦人必须保证铁矿产地的安全和贸易航路的通畅,为此不惜发动战争。第二种必需品是奴隶。正如奴隶在雅典城邦的繁荣中扮演了重要角色,乌托邦的奴隶也承担着不可替代的社会功能——一言以蔽之,执贱役。他们从事清扫污秽、执辔驾车、屠宰牲畜等“费力而又肮脏”的“贱活”,其作用并不仅仅是分担了一些繁重的体力劳动,更重要的是使乌托邦人的心性免于堕落。乌托邦人不允许自己的公民从事屠宰业,因为他们“认为这会逐渐消灭人性中最可贵的恻隐之心”。因此,没有这些“小人”奴隶,他们就无法成为远离庖厨的“君子”,以良善人性为依托的乌托邦社会就会遭到严重侵蚀。乌托邦的奴隶可分为三类,其中身体最为强健的奴隶是乌托邦人在战争中擒获的战俘。不断发生的战事,为乌托邦源源不断地提供着奴隶,从而维系了乌托邦社会结构的稳定。

最后,战争可以有效地拓展乌托邦人的生存空间。这里所说的生存空间,可以分为直接和间接两类。直接的生存空间,即乌托邦的殖民地。乌托邦人认为,乌托邦的制度和秩序要求人口的恒定,而这要靠殖民地来调节。倘若在开拓殖民地时遭遇抵抗,乌托邦人就断然发动征服战争来解决问题。间接的生存空间,即乌托邦人的盟邦、友邦以及臣服于乌托邦的战败国。这些国家对于乌托邦的意义,主要不在于它们为乌托邦公民提供了少量行政官员或庄园经理的职位,而是在货币、物资和人口的国际循环中充当关键环节。

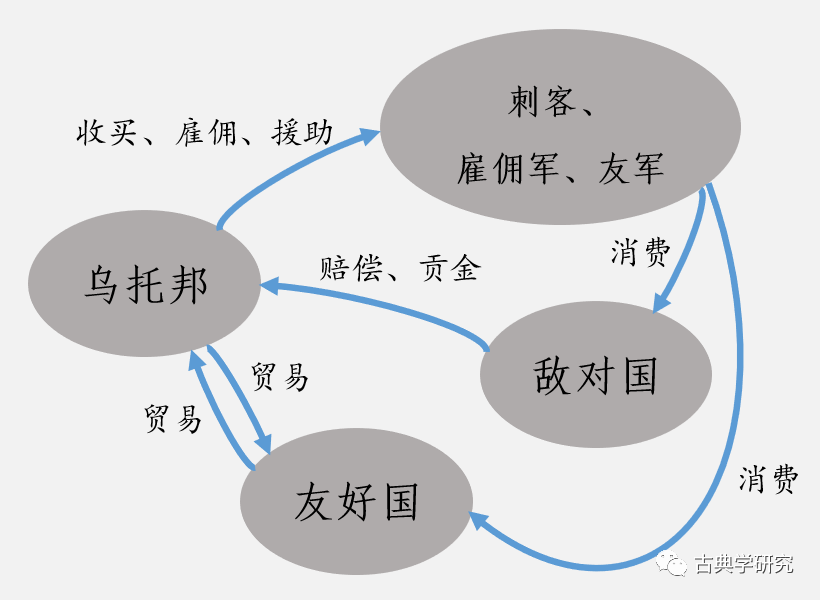

如图1所示,乌托邦在战争期间对非本国军事力量展开一系列战略和战术运用,并为此付出大笔金银作为酬劳。这些得到丰厚报酬的人特别是雇佣军花天酒地,使得金银通过消费行为扩散到各个国家。其中的友好国家与乌托邦进行贸易,结果是金银又回到了乌托邦。敌对国与乌托邦开战,落败后签订城下之盟,赔偿军费,缴纳贡金,于是金银以另一种方式完成了循环。

金银在乌托邦没有货币功能,但却在乌托邦之外的广大世界充当通货,因而是贯穿、串联国际循环的线索。诚然,和友好国家通商往来也能获得铁和奴隶,但毕竟有限;而当那些有实力挑战乌托邦的敌对国家败降后变成非敌对甚至友好国家,乌托邦就掌握了更加丰富的铁源和奴源,更不用说在战争中获得的优质奴隶。至于金银这类战略物资,在此大循环中也因“出超”和“贡金”而有所增加。因此,由通商和战争所造就并不断扩展的大乌托邦(Greater Utopia)世界为乌托邦的富足与安宁提供了必不可少的支撑性空间。

《乌托邦》(1518年版)有边饰的一页

无论在十六世纪初的欧洲,还是在莫尔所幻绘的那个遥远的世界,乌托邦都是一个超越时代的存在。它是一个共和国,和平、富足而有节制。它的国民为本国的政治制度、生活方式和价值观念而骄傲,并勇于为它牺牲。它拥有一支全民皆兵的强大军队,既有钢铁锻造的铦兵厚甲,也不乏浴血奋战的英雄气概。但乌托邦军并不热衷于骑士决斗般的正面对攻,更愿意运筹帷幄,灵活运用各种手段战胜敌人。他们不畏血溅沙场,却不一味地追求杀伤,而注重削弱甚至剥夺对手的即时和长期战争的能力,着眼于原料产地、产品市场和劳动力资源。

这个有古典气质,更有现代特征的国度,在莫尔的思想中诞生,五百年后依然令人神往。欲理解《乌托邦》,一方面必须记住莫尔作为基督教人文主义者的底色,回溯古典作家对他的启示和升华,另一方面需要放眼英国政治家莫尔所面对的、作为现代开端的十六世纪欧洲。

作为文艺复兴时期人文主义思想的元典,《理想国》对《乌托邦》的影响显而易见,是后者在“文学和哲学上的模板”。⑨ 1516年的初版《乌托邦》附有一首用乌托邦字母写成的短诗,其中有这样的辞句:“古人称我为乌托邦或乌有乡,因为我隐踪方外。可是现在,我与柏拉图的共和国并驾齐驱,甚至超乎其上。”⑩ 使二者并肩的,并不只是理想国度这个主题,而且还有诸多对人性的理解和由此生发的社会和政治理念,这其中便包括战争观。

战争是理想城邦构建的前提和动力,在柏拉图的论述中具有至关重要的意义。在《理想国》第二卷中,苏格拉底指出,只要人们不满足于仅仅免于饥寒的简朴生活(“猪的城邦”),渴望美酒佳肴、声色犬马,就必须扩大城邦的规模,引入更多的职业。而这个“发高烧的”奢华城邦,势必发动战争。为此,城邦需要大到足以拥有一支训练有素的军队。军人们应该具备从军作战的天赋,并接受良好的教育,拥有“最多的知识和最多的训练”,以成为城邦的护卫者。他们在天性上既要勇健敏捷,又得爱好智慧。《理想国》接下来用了很长的篇幅讨论护卫者教育的内容和手段,由此提出了著名的护卫者共产主义设想,主张这个阶层共有财产(包括妇女儿童),对男女护卫者实行共同的教育和训练。体育锻炼其身体,哲学培养其心智,最终他们当中将产生统治者,也就是在哲学研究和战争事业两方面都表现出卓越才能的人。理想城邦必须由哲人王来治理,这样的人物不仅是学问之王,也是战争之王。

相形之下,乌托邦没有农产品匮乏的困扰,也无人口之虞。正相反,“这儿是世界上粮食最丰产、牲畜最兴旺的国家,它的人民也是体格最健和生病最少的”。⑪ 但由于乌托邦人追求包含男欢女爱在内的正当快乐(希斯拉德在阐述“乌托邦人所承认的真正快乐”时提到了“夫妇行房”),乌托邦的理想状态会受到人口膨胀的威胁。在这种情况下,乌托邦人会建立殖民地来分流人口,为此不惮于战争。在莫尔的时代,《乌托邦》所描述的城邦生活无疑是节制甚至朴素的,“没有酒馆和烈性饮料店,没有妓院,没有腐化场所”,然而,在欲望驱动城邦走向战争这一点上,柏拉图笔下的奢华城邦与乌托邦又是一致的,惟后者更为隐秘。乌托邦人在肉体和精神上所追求的一切快乐,都以国家的繁荣安定为基础,从而自然衍生出对安全和资源(土地、人口、金银、钢铁)的需求,催生包括战争在内的一切国家行为。而在乌托邦人的作战方式中,最怪异的莫过于一家老小并肩对敌的战法:

妇女们如果渴望随丈夫出征,不但不被禁阻,还事实上受到鼓励和赞扬。每个人都和丈夫一起出发,在战场上两人并肩战斗。每个战士周围有自己的妻子儿女和其他亲属,他们天然地休戚相关,就会彼此非常紧密地团结,相互支援。丈夫没有和妻子一道归乡,儿子回去而丧失了父亲,都被看成奇耻大辱。因此,如果敌人负隅顽抗,短兵相接的战斗往往漫长而激烈,直到双方同归于尽。⑫

上阵父子兵世所常见,父母子女倾家而出却显得颇为荒诞。这不像是一支威名赫赫的铁军应有的阵列,倒是让人想起原始村社的乌合之众。从上下文看,乌托邦军的战略战术系统而周密,因而这里对家庭组团参战的描写显得益发突兀。可是,莫尔并不纯然是异想天开,全家出征在《理想国》中早有先例。第五卷中,苏格拉底主张,“女子与男子有共同的教育、有共同的子女和共同保护其他公民;无论是在国内还是外出打仗,女子与男子都应当像猎犬似的,一起守卫一起追逐;并且,尽可能以一切方式共有一切事物”。女子“将和男子一同整队出发,带了身强力壮的孩子,让他们见识一下将来长大了要做的事情,像别的行业中带着孩子看看一样。除了看看而外,这些孩子还要帮助他们的父母从事各种军中勤务,并侍候他们的父母”。对这一做法合理性的论证,如“人也像动物一样,越是在后代面前,对敌人作战也越是勇猛”,也能在希斯拉德的陈述中听到回声。⑬

然而,有两点需要追问。首先,对于理想城邦的男女护卫者来说,从军出征既是他们的义务,也是提升其护卫者才能的必由之路。他们的孩子,也就是未来的护卫者,将来同样要为城邦而战,因而有必要从小实习战争。但对于远征海外的乌托邦男女老少来说,拼死作战对他们个人的意义何在?其次,《理想国》中的“实习战争”是“实地见习战争”,虽然有一定的风险,但成年护卫者会采取必要的措施尽量避免孩子们遇险。如苏格拉底所言,护卫者可以把孩子带去参加不危险的战役,将其交给沉稳干练的年长军官统领,还要让他们从小学会骑马,上战场时骑着“既跑得快而又容易驾驭的驯马”前去观战,一旦战事不利就迅速撤离。这样看来,少年护卫者们的战场试炼局限于后勤和观摩,不能说是揠苗助长。乌托邦却把孩子们投入血肉横飞的战场,不惜让尚未绽放的蓓蕾随父母一起凋零,又是出于什么原因?只是为了激发父母的斗志吗?

另一组问题源自在战争中对待敌人的不同态度。苏格拉底反对现实中的希腊人征服别的城邦时变战败者为奴隶的做法,认为这样做不合正义。他主张,希腊人不要希腊人做自己的奴隶,而要团结起来抵抗蛮族。除此之外,不要搜剥敌尸,不要曝尸荒野,不要把缴获的武器献祭神庙,不能蹂躏敌人的土地,也不可以焚烧他们的房屋,最多只能运走一年的庄稼。总而言之,希腊人和希腊人敌对,战争行为要适度。理想国既是一个希腊城邦,它的公民就应该有希腊认同,就会热爱“同种族的希腊人”“希腊故国的河山”和“希腊人共同的宗教信仰”,同室操戈就要心存善念,手下留情。⑭ 莫尔对此应有深刻印象,因为乌托邦军战胜敌人后的不少做法与之相似:“他们从不蹂躏敌人的土地,不烧毁敌人的庄稼。考虑到自己可能需要这些庄稼,他们让手下人马远远离开田地,不得践踏。”⑮ 但如前述,乌托邦仍将部分敌人贬为奴隶,并让战败国在经济上虚弱不堪。乌托邦人怎么看待自己的敌人呢?他们会区分“同种族之人”和“野蛮人”吗?这与莫尔对现实世界的认知和思考有何关系?

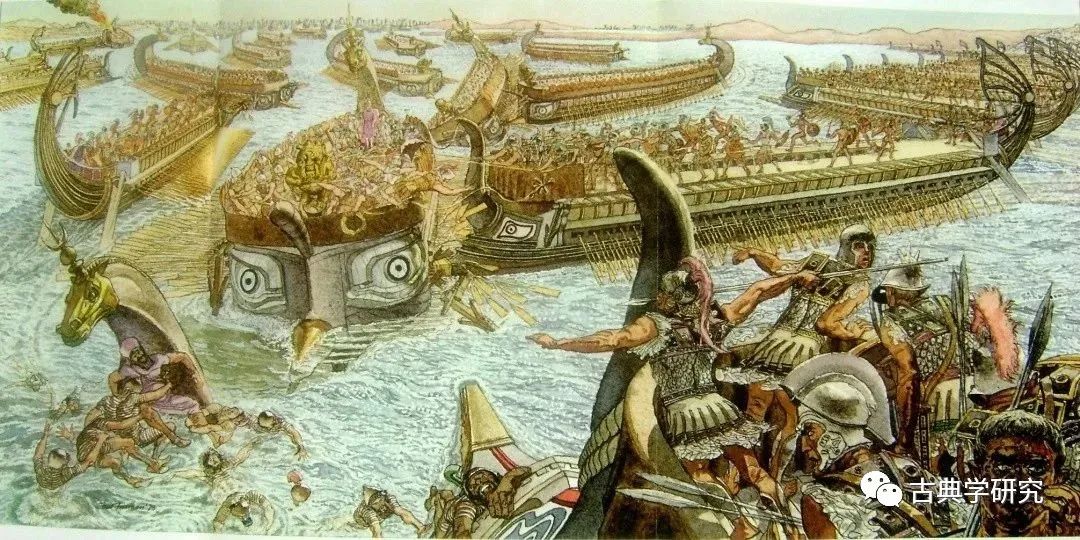

萨拉米斯海战

萨拉米斯海战荣耀(honor)这一关键概念,既能够把古代、中世纪和《乌托邦》所引领的早期现代关联起来,又为我们深入把握《理想国》《乌托邦》一类探索理想社会的文本提供了适当的切入点。如苏格拉底所言,掌握国家政权的真正哲学家“把今人认为的一切光荣的事情都看作是下贱的无价值的,他们最重视正义和由正义而得到的光荣,把正义看作最重要的和最必要的事情,通过促进和推崇正义使自己的城邦走上轨道”。⑯ 同样,乌托邦人不屑于流俗的光荣,而是根据自己的理性,建立新的正义观和荣辱观,据此或战或和。在《乌托邦》第一部的对话中,希斯拉德辛辣地讽刺道,现实中的国王们以四方征战、开疆拓土为光荣,因而横征暴敛、穷兵黩武。为什么不以人民富足为荣,不在自己祖传的王国上励精图治,“竭力使其繁荣昌盛,爱臣民并为臣民所爱,和他们一同生活,政治宽而不严,不觊觎别的王国”呢?⑰

这些国王对武功的痴迷,实则与盛行于中世纪的骑士精神关系甚大。然而,骑士所追逐的荣耀,都是个人的骄傲和荣光,而非以天下苍生为念;甚至可以说,骑士对待民众是傲慢而轻蔑的。因此,在人文主义兴起的时代,骑士精神自是不免衰微。在《乌托邦》中,我们不难发现经过人文主义改良的战争观,如上文提到的战后不掠敌城、不伤平民。乌托邦人的光荣,并非个别英雄人物的凯旋,而是全国上下所秉承的价值观即人道思想的胜利:“高价收买敌人的做法在别处被谴责为不道德的残忍行径。乌托邦人却认为这是很好的策略,既能够证明他们的明智,可以兵不血刃地结束凶恶的战祸,又表现了他们的人道主义及仁慈为怀,死少数有罪之人就可以使敌我双方大批无辜人民不至于陈尸疆场。”⑱ 不过,一旦需要上阵拼杀,乌托邦人,尤其是那些自愿到海外作战的乌托邦人,又能做到陨身不恤:“他们既不贱视生命,轻率地牺牲自己,也不过分珍惜生命,到了应该光荣殉节的时刻还贪生怕死。”⑲ 必须指出,乌托邦人的奋战是全民性的,不具有《理想国》中培育特定阶层(护卫者)的意义;和理想城邦的王者必须文武双全不同,个人的军功在乌托邦人成为社会菁英的过程中并不具有决定性的意义。

在很大程度上,将乌托邦人和非乌托邦人区分开来的是前者所信奉的价值观,也就是贯穿于政治运作、经济生活和文化教育的价值尺度和精神向度。英国学者谢泼德(Robert Shephard)据此提出了一个大胆的见解:乌托邦与其周边国家的关系,可类比于人文主义知识分子(《乌托邦》的主要读者)与欧洲社会的关系,是莫尔所追求的社会改良之隐喻。⑳

我们在书中看到,身为霸主的乌托邦,虽然推崇自己的理念和制度,却没有兴趣向乌托邦之外的世界推广。乌托邦人常为经济上受到损失的友邦而战,维护的恰恰是他们不认同的财产私有制。同样,他们解放暴政肆虐的国家之后,也无意移植乌托邦的制度。受邀担任这些“盟邦”行政官员的乌托邦人,欣然致力于以私有制为基础的政事,不以为忤。这是因为,正如自小就受错误思想熏染的国王难以赞同真正哲学家的意见,在私有观念根深蒂固的文化中成长起来的人们也难以对乌托邦的理念心悦诚服。

《乌托邦》插图(1730年法文版)

除了乌托普王创立乌托邦时教化的那些心性淳朴(rude and rustic)的当地人,乌托邦只愿意接纳殖民地的部分前农业社会原住民(pre-agricultural natives),同样是因为他们未臻文明,尚可救药。和风细雨地教化这些初民是可能的,而要把已然定型的国家改造成乌托邦一般,只有通过天翻地覆的革命才能实现——革命,是卢梭等启蒙思想家的追求,却不是莫尔和同时代的基督教人文主义者的主张。教养良好、志趣高洁、亲密友爱的他们,宛如一个高蹈世间的共和国。正如品德高尚、公平正直的乌托邦人能为盟邦带来善政,莫尔认为,基督教人文主义者,在欧洲各国也可以成为良臣循吏,用温和的方式改革弊政、移风易俗。因此,“《乌托邦》可以被读作基督教人文主义者参与公共生活、从事公共治理的宣言”。㉑

在阐释学的意义上,谢泼德对《乌托邦》的读解堪称精妙。如果乌托邦确实是基督教人文主义者的自诩性隐喻,它与周边国家在思想意识上的格格不入就容易理解了,因为它本就是价值之国,理念之国,而其他国家则是现实中的国家在人文主义者精神世界的投影。这些学识丰富、理性健全的知识分子,自然会将运用智力取得胜利视为真正的英雄气概,真正的光荣功绩。乌托邦人对非乌托邦国家的种种干预、控制,以及非乌托邦人自愿或非自愿成为乌托邦的奴隶,在谢泼德的解释框架中,可以尽皆理解为人文主义者对欧洲人的疾风骤雨般训斥或春风化雨般教化。

不过,纯以设喻而论,似未尽善尽美。乌托邦人出仕海外、高官显爵的荣华,与其斗志昂扬、死战不退的悍勇实为一体两面,而倾向于温和改良的人文主义者,并不都像1535年的莫尔那样,“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”。因此,乌托邦人为国效死的意志,有另一番来历。《乌托邦》中“全家上阵”的战法,就像是对《理想国》的拙劣模仿,从战术角度很难解释。但不管这是不谙行伍的莫尔的无心之失,还是他故意为之的荒诞笔法,真正重要的是这种合家献身的行为所体现的为国捐躯之热忱。正如坎特洛维茨(Ernst Hartwig Kantorowicz)在坚实的史料基础上向我们展示的那样,热爱城邦或共和国、甘愿为国捐躯(pro patria mori)的观念,曾经支配着古希腊人和古罗马人的心灵。这种观念在中世纪早期因基督教的抵制而衰落,又随着世俗国家的成长逐渐复兴,并得到了教义的支持。㉒

对于莫尔这样的基督教人文主义者,为君王好大喜功的骄狂(emulative pride)而战是愚蠢而不值当的,但为共和国而战,则是光荣而神圣的功业。要想在强敌环伺之下实现并延续乌托邦的理想,乌托邦人就必须运用包括战争在内的一切手段,去打造一个以乌托邦为中心的“理想世界”。这不禁让人想起“罗马治下的和平”(Pax Romana)——的确,十六世纪初的人文主义者对古罗马的热烈赞颂乃至美化甚于古希腊。对于他们来说,罗马世界是一个由曾经真实存在过的理想国家主宰的理想世界,天下万民都在罗马治下享有和平和正义。㉓

在《乌托邦》的结尾,“莫尔”沉吟道,自己觉得希斯拉德“所讲述的人民的风俗和法律中有许多东西似乎规定得十分荒谬”。㉔ 但这些“荒谬”之事中,并不包括乌托邦通过战争对广袤世界的征服和控制。

如果我们可以将乌托邦这个具有固定领土(孤悬海中之岛)、通用语言(“他们通过本国语学习各科知识。这种语言既词汇丰富,又发音悦耳,是表达思想的准确工具”)、起源神话(乌托普王开国)、独特价值观念(追求快乐,以效力公益为荣)、共同宗教信仰(密特拉)、特定政治制度(民主选举,以议会为最高权力机构)和基本自给自足的经济生活,公民向心力和自豪感极强的国家,视为具备民族国家的形制,那么,带着深深罗马帝国烙印的乌托邦,实为民族帝国主义之嚆矢。

在这个意义上,莫尔和马基雅维利一样做了大胆的探索,甚至比后者更加超前,允称现代民族国家的思想先驱。

上下滑动查看注释

⑧ 托马斯·莫尔:《乌托邦》,第94页。

⑫ 托马斯·莫尔:《乌托邦》,第99页。

⑬ 柏拉图:《理想国》,郭斌和,张竹明译,北京:商务印书馆1986年版,第206-207页。

⑭ 柏拉图:《理想国》,第210-213页。

⑮ 托马斯·莫尔:《乌托邦》,第101页。

⑯ 柏拉图:《理想国》,第313页。

⑰ 托马斯·莫尔:《乌托邦》,第35-38页。

⑱ 托马斯·莫尔:《乌托邦》,第96页。

⑲ 托马斯·莫尔:《乌托邦》,第100页。

⑳ Robert Shephard, “Utopia, Utopia’s Neighbors, Utopia, and Europe,” TheSixteenth Century Journal 26.4 (Winter 1995), pp. 843-856.

㉑ Robert Shephard, “Utopia, Utopia’s Neighbors, Utopia, andEurope,” The Sixteenth Century Journal 26.4 (Winter 1995), pp. 854.

㉓ WilliamHarrison Woodward, “Studies in Education during the Age of theRenaissance”, Cambridge: Cambridge University Press,1906, pp. 111-112.

㉔ 托马斯·莫尔:《乌托邦》,第118页。

李广益,加州大学洛杉矶分校文学博士,重庆大学人文社会科学高等研究院副教授、硕士生导师、院长助理,重庆大学经略研究院副院长,重庆市首届“巴渝学者·青年学者”,中国现代文学馆客座研究员,Frontiers

of Literary Studies in

China编委。研究方向主要包括中国现当代文学、中国思想史、科幻文学与文化、乌托邦文学与思想。在《文学评论》《中国现代文学研究丛刊》《中国比较文学》《科幻研究》《乌托邦研究》等中英文学术期刊发表论文50余篇。主编《中国科幻文学大系·晚清卷》(2020),编著《中国科幻文学再出发》(2016)、《<三体>的X种读法》(2017),译著《乌托邦之概念》(2018)。获国际幻想艺术学会杰米·毕肖普纪念奖、《中国现代文学研究丛刊》年度优秀论文奖等多种学术奖励。

● 抗美援朝70周年特稿 | 刘小枫:战争纪事与战争的历史真相

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。