陈慧 | 以王观陈:重审陈寅恪对王国维之死的双重解释

编者按:原文载《中山大学学报》(社会科学版)2020年第6期,此次推送,略有增删。感谢陈慧副教授授权“古典学研究”公号网络推送。

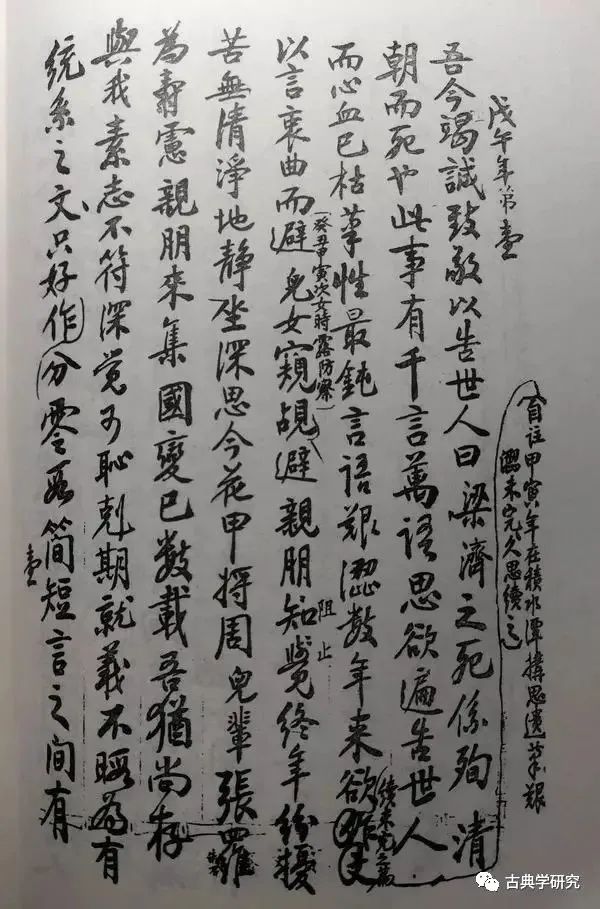

1927年6月2日的王国维之死,于陈寅恪而言不止是一时一地的历史事件,更是关乎民族、学术及知识人走向问题的重要文化事件。他在“殉私怨”、“殉清室”等解释外,[1]先后提出具普遍意义的“殉文化”说[2]与“殉真理”说[3]。学界往往通过“以陈解陈”来理解二说,或由此二说来理解王国维。然而,有无可能建立王、陈的并观,也从被阐释者王国维的角度来理解陈寅恪二说呢?1930年6月,陈寅恪提出与立说的古人处于同一境界,对其学说具“了解之同情”的观点[4]。同时在《元白诗笺证稿》中,建立了一套“并观同时诸文人具有互相关系之作品”[5]的研究方法,通过并观转相仿效而又有所增创的元稹、白居易诗,以见二人的情志、才学,以窥中唐的政治、风俗。

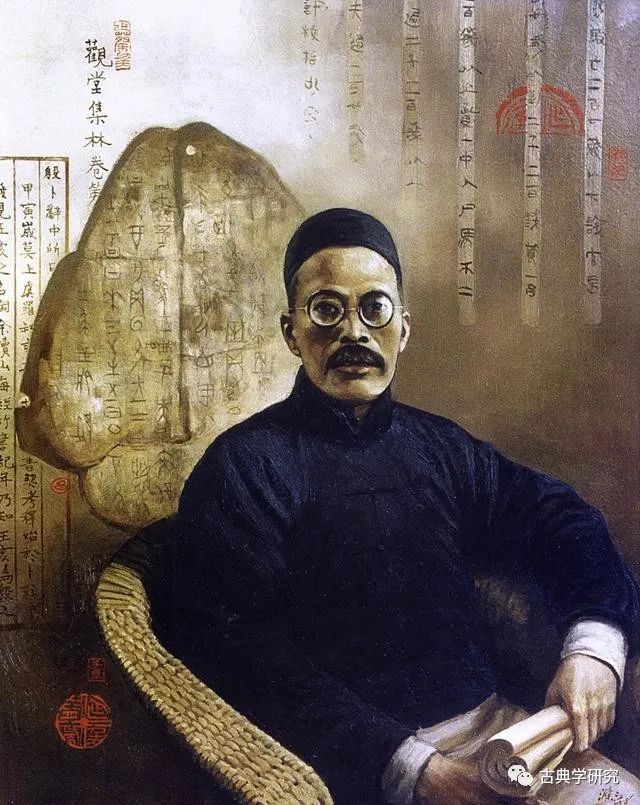

∆ 《国学大师王国维》(局部),杨涤江绘

相比古人,陈寅恪对同时代的王国维学说当有更深的“了解之同情”。不但对其所处环境与所受背景有切身体会,在其自沉前与之过从甚密、亦师亦友,对其学术思想与心志抱负深契于怀;[6]且在其自沉后极力表彰,直至50年代仍称其为“近世学术界最主要的人物”,将其学说作为典范“昭示天下后世研究学问的人,特别是研究史学的人”[7]。王国维遗嘱将书籍托付陈寅恪与吴宓,也体现二人相知之深。此外不为当前学界所注意的是,陈寅恪对王国维的著译也有仿效增创,尤其是提出“殉文化”说与“殉真理”说的两篇。依据二人的境界共通性及其作品的“互相关系”,我们可以参照陈寅恪所开示的元、白并观法,从“以王观陈”的视角来重审陈寅恪对王国维之死的解释。

01 共鸣的“低音”:具体制度与抽象理想

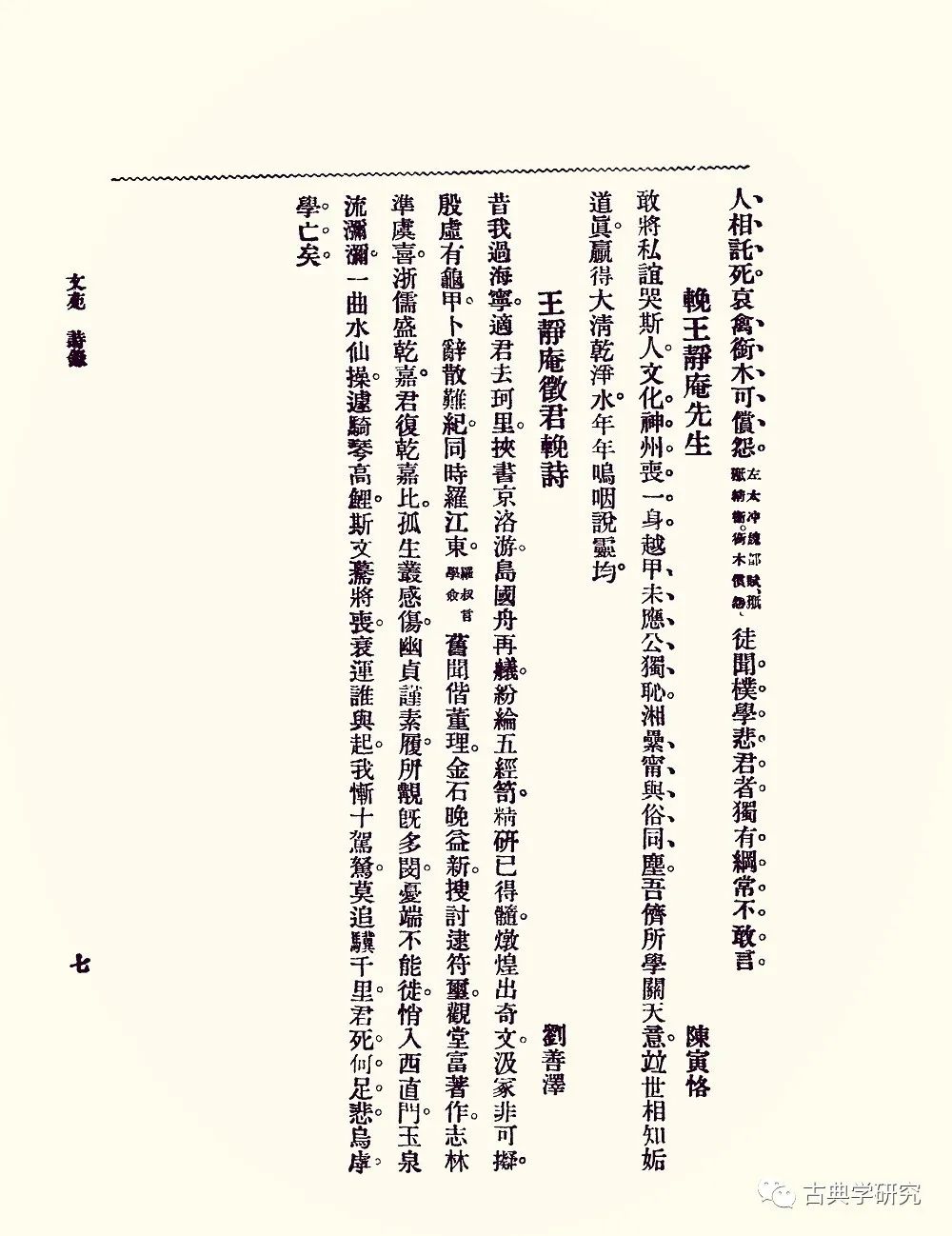

1927年,针对王国维所殉何为这一问题,陈寅恪在《王观堂先生挽词并序》中并未直接作答,而是从“近人有东西文化之说”谈起,在比较视野下得出一个“假定之义”:

其义曰:凡一种文化值衰落之时,为此文化所化之人,必感苦痛……吾中国文化之定义,具于《白虎通》三纲六纪之说,犹希腊柏拉图之所谓Eidos者。……其所殉之道,与所成之仁,均为抽象理想之通性,而非具体之一人一事。夫纲纪本理想抽象之物,……其所依托以表现者,实为有形之社会制度,而经济制度尤其最要者。故所依托者不变易,则依托者亦得因以保存。[8]

”

陈寅恪着眼王国维的“文化人”身份,用“纲纪”定义中国文化,阐释为依托有形制度而又超越具体人事的抽象理想,并以柏拉图的Eidos(亦作Idea[9])相比拟。而王国维追求哲学阶段的译著也有类似比拟,1902年所译日人元良勇次郎《心理学》,率先将柏拉图的Idea比拟东方语境中的“理想”:

柏氏之所谓“观念”,与我等今日所用“理想”之语相符合。

”

在他看来,二者皆立于世变之上,在论理(真)、伦理(善)和审美(美)方面圆满、完全,且使人精神高尚。据《心理学学语中西对照表》,此处“观念”即Idea[10]。1905年,王国维也主张用日译心理学术语“观念”来翻译柏拉图的Idea[11]。通常情况下,比拟修辞是将不熟悉之物比作类似熟悉之物,元良勇次郎所用即是。而陈寅恪却反将中国传统士大夫身心所在、性命所寄的纲纪理想比作古希腊哲人推崇的Idea,在东西文化论战背景下似暗示纲纪已不如Idea那样为中国现代知识人所认知或接受,而这恰恰意味着中国文化的衰落。

元良勇次郎是日本心理学奠基人,1890年任日本东京帝国大学教授,声名显著。陈寅恪于1902年春赴日游学,1904年夏回国考取官费后再赴日留学,对其当有耳闻。且赴日都经上海离岸,期间正好王国维相关翻译由上海教育世界社印行,加上这期间“心理学”名称在中国得以确定,作为课程出现在“癸卯学制”中[12]。陈寅恪有所留意,并通过王国维了解元良勇次郎的《心理学》是可能的。

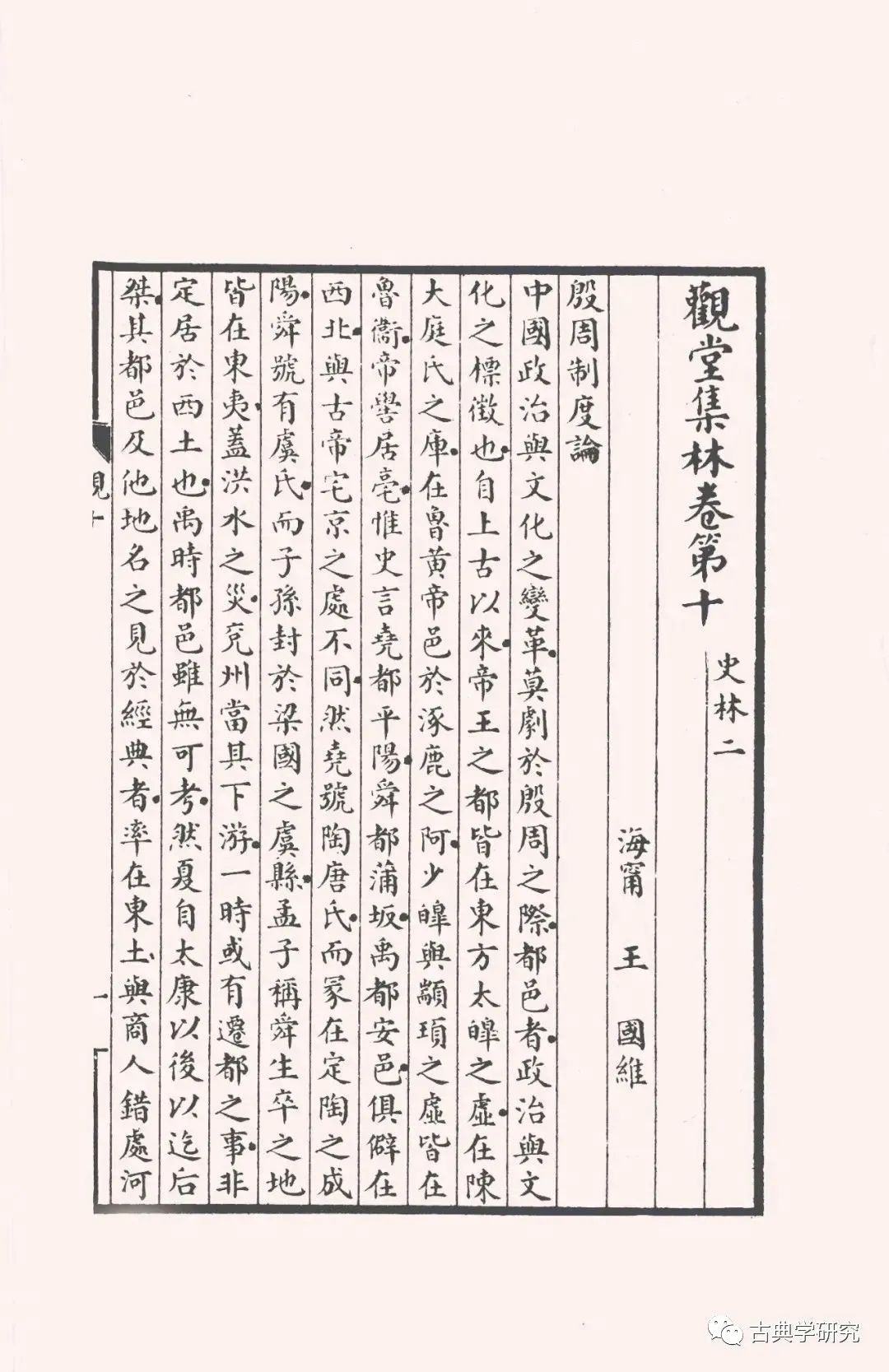

而陈寅恪提炼出“纲纪”一词,赋予其制度与理想维度,则可能受启于王国维转治经史后的代表作《殷周制度论》。王国维自承通过考辩周制来论证周之所以立制而治天下的基本原则在于“德治”[13]。他在论中阐明,圣王立制的德治本意是用道德“纲纪天下”,“纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿、大夫、士、庶民以成一道德之团体”,还指出:

殷、周间之大变革,自其表言之,不过一姓一家之兴亡与都邑之转移;自其里言之,则旧制度废而新制度兴,旧文化废而新文化兴。又自其表言之,则古圣人之所以取天下及所以守之者,若无以异于后世之帝王;而自其里言之,则其制度、文物与其立制之本意,乃出于万世治安之大计,其心术与规摹,迥非后世帝王所能梦见也。[14]

”

王国维著,中华书局1959年影印版

殷周之变并非表面上的王朝兴亡、都邑转移而已,根本在于制度与文化的兴废。周天子和周公也非奠定一世基业的寻常帝王,而是深刻认识到国家“非徒政治之枢机,亦道德之枢机”[15],其制度文物和立制本意是出于万世治安的考虑。由此看来,关乎天下万世的立制本意,具有体现于制度文物而又超越于具体人事的抽象理想性质。

王国维认为,纲纪天下合成一个道德团体乃是最高政治理想,并坦承自己于考据中寓含强烈的“经世之意”[16],与殷周间相似,现代中国同样面临“纪纲之废、道德之隳,极矣”[17]的局面。他在1912年9月的《送日本狩野博士游欧洲》中感慨“庙堂已见纲纪弛,城阙还看士风变”,既强调“汉土由来贵忠节”,又认为“兴亡原非一姓事”。[18]陈寅恪拈出“纲纪”做文章,挽词表彰王国维殉清忠节,序文则表彰其所殉为超越一姓兴亡的文化理想;挽诗也是既称其“赢得大清干净水”,又称其“文化神州丧一身”[19],可谓切中王国维的关怀与认识,同时也透露出殉清与殉文化的一体关系。

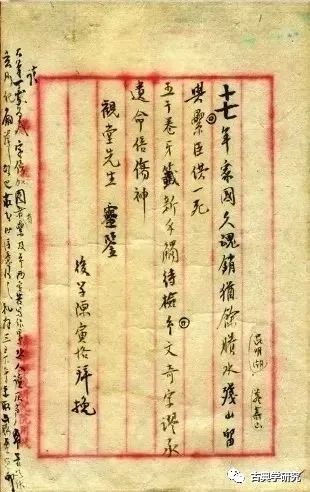

那么,二者何以能构成为一体?或许可在1918年同样选择自沉的梁漱溟父梁济那里找到启示。梁济自称“虽可以谓之殉清,亦可以谓之殉中国”,认为殉清尽忠是以义为本位,非以清为本位。清仅一时之事,义却维系国性不坠。然而清作为主名,是义之所托,故于清亡义衰之际,殉义也是殉清。所谓“义”,是指幼年所习先圣诗礼纲常及先辈遗传教训所教导的世道责任。[20]吴宓曾就王国维自沉一事与陈寅恪多次讨论,认为此举与梁济自沉同一旨趣,且同样指出殉清与殉“中国从古传来之文化礼教道德精神”并不矛盾,而是表里相维、结为一体。[21]他们都很清楚,“清”是承托“义”的政治实体和制度载体,无论“德治本意”、“道德精神”还是“纲纪理想”,皆与“义”异名同质,是维系文化中国的根本所在。

∆《敬告世人书》(局部),梁济遗笔

陈寅恪对新旧道德冲突背后的东西文化冲突尤为敏感,不但“殉文化”说从东西文化论战谈起,1932年还担忧旧道德恐难复存,而新道德来自外国,与我国情形格格不入。[22]他在阐释王国维之死时使用与“旧道德”相关的“纲纪”一词,强调道德理想的意义,抓住了新旧、东西冲突的焦点,也揭示了王国维与受现代性浪潮影响所形成的学界主流观点的关键区别所在。王国维在追求哲学阶段已强调哲人求真不但是为了求知识,更是为了求道德,因道德与人类至高要求——福祉不可分离:

古今中外之哲人无不以道德为重于知识者,故古今中外之教育无不以道德为中心点。盖人人至高之要求,在于福祉,而道德与福祉实有不可离之关系……希腊古贤所唱福德合一论,固无古今中外之公理也。[23]

”

转治经史后的道德团体说,仍强调圣王以道德“纲纪天下”的德治理想。然而,破除纲纪来创建新道德团体、剥离价值来重塑知识观,才是辛亥前后的主流观点。前者如谭嗣同主张冲决“伦常之网罗”等一切网罗,破除礼教秩序下的对待分别,再依循平等原则来创造新的道德社群;后者如胡适主张将学问与信仰、道德剥离开分为三事。在时代洪流中,王国维的强调不过是“执拗的低音”[24],而陈寅恪尊重他的坚持,发出“共鸣的低音”。

02 知德合一:王国维与苏格拉底

王国维自沉两周年之际,陈寅恪撰写《清华大学王观堂先生纪念碑铭》,着眼其“哲人”身份,彰显其超脱俗谛桎梏以发扬真理的独立自由之意志。《碑铭》属碑传文,《挽词并序》兼悼挽和传记因素,亦属广义上的碑传文。韩愈为碑传文确立的一大特点是文肖其人、人摹其文[25]。罗振玉、吴宓皆指《挽词并序》挽词效法王国维《颐和园词》,[26]那么,序文及《碑铭》是否也有肖其人而摹其文的特点?

比较发现,序文围绕一个特别的比拟进行辩解,与王国维《希腊圣人苏格拉底传》所译柏拉图《会饮》部分极为相似:面对世人对老师苏格拉底的误解,阿克毕第将他比拟为瑟立洛和玛西亚的雕像;《碑铭》表彰王国维为真理而死,也与该传所译柏拉图《申辩》部分高度相合。《碑铭》写道:

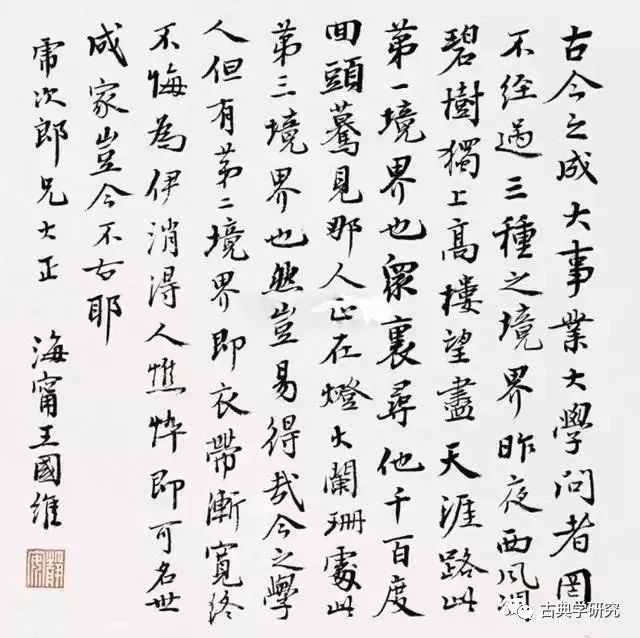

士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。……先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。……惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。[27]

”

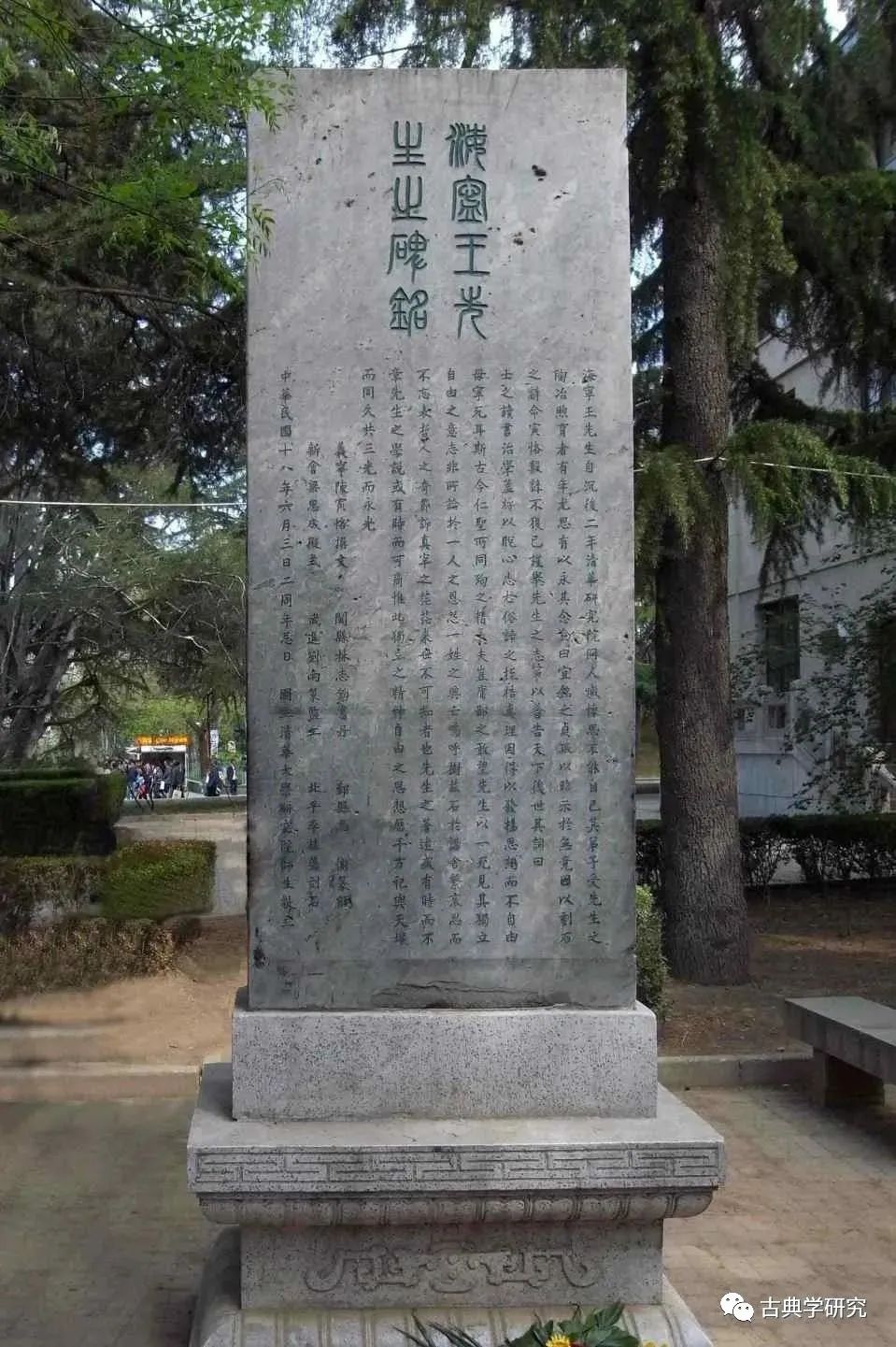

∆ 《清华大学王观堂先生纪念碑铭》

陈寅恪撰文,林志钧书丹,梁思成拟式

《申辩》部分则主要书写苏格拉底为真理而死,赴死时“既脱桎梏”的状态。随后还附上色诺芬的称颂:

世有以坚确不拔之精神,为真理而死,如吾师苏格拉底者乎!吾师死,而其名垂于天壤,争光于两曜矣![28]

”

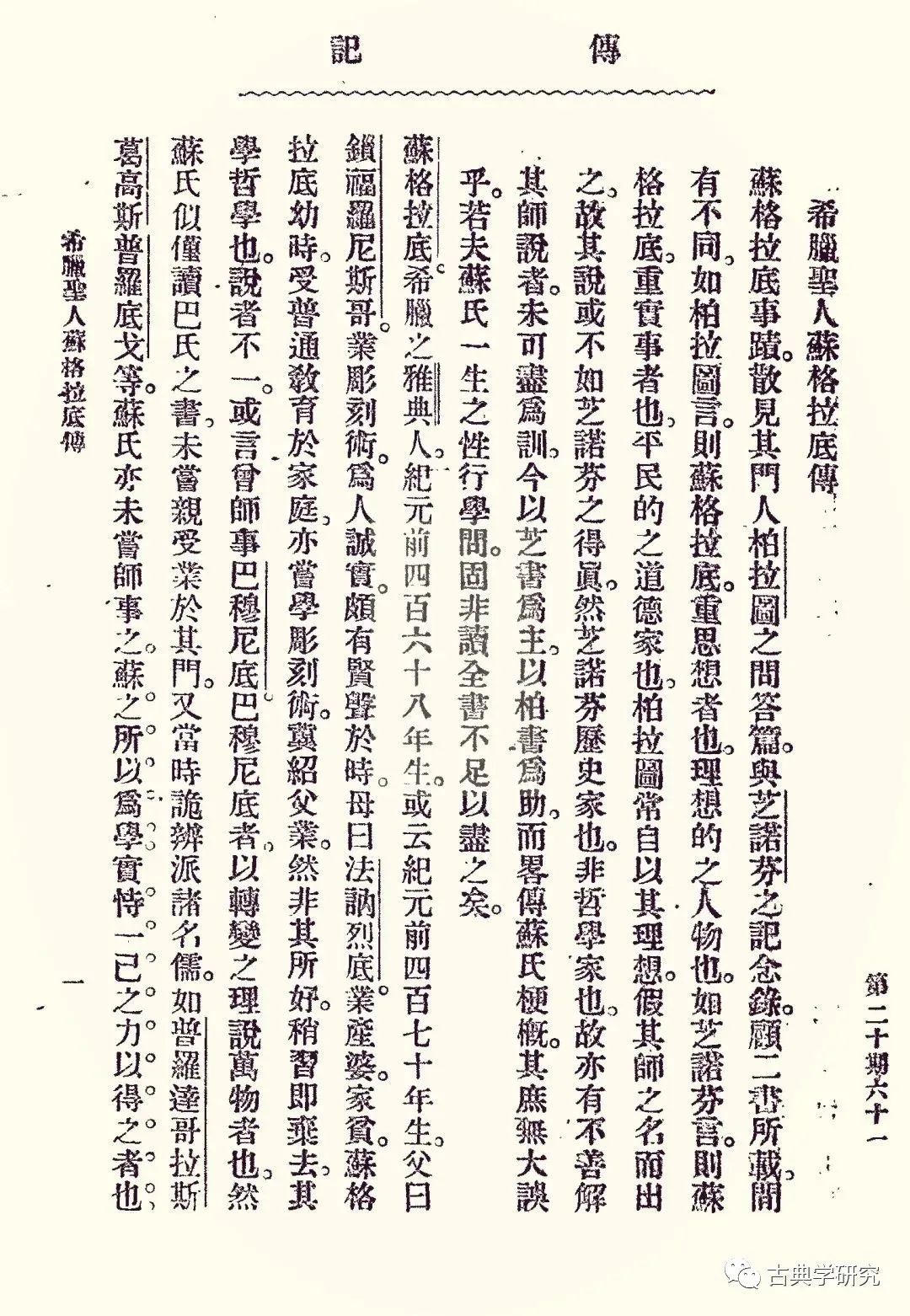

《希腊圣人苏格拉底传》综合苏格拉底两位弟子柏拉图和色诺芬的书写,重点翻译柏拉图的《会饮》(215a-216a)和《申辩》(41c-42a),于1904年12月初在上海《教育世界》第88号刊行。此时陈寅恪随兄经沪赴日,虽无直接证据证明他当时或后来寓目该传,但时隔两年,为王所撰两篇碑传文都与之有不同形式的呼应,更可能是有意的摹仿而非偶然的巧合。何况,王国维与苏格拉底同处古典的黄昏,面临极为相似的道德困境与文明危机[29],又都以死惊世。而从“风义平生师友间”的交情来看,陈寅恪也有在王国维为世误解之际,效法柏拉图、色诺芬以弟子身份为之辩解的主观可能。既然文本间的多重呼应指引我们建立起王国维与苏格拉底的关联,不妨先看看王国维笔下苏格拉底有何特点:

其一,存在外表滑稽与内在德智的极大反差。苏格拉底被比拟为瑟立洛和玛西亚,前者为滑稽之像,却是内在智慧的神;后者为半人半兽之像,其笛声却有神一般的感化力,使闻者“若醉若狂,若自快若不自快”,从而对所过生活有所省察。可见,看似丑陋可笑的苏格拉底却有至高智慧与德性,由内而发的言说也极具美好而强大的道德感化力。

其二,面临时人之命与神命德义的激烈冲突。苏格拉底在接受审判时自辩道:

吾与其从时人之命,毋宁从神之命……夫我雅典,文明之邦而智识之渊薮也。居是邦者乃徒锢心于名利,不顾真理,不求知识与精神之进步,岂不以为耻辱乎!

”

苏格拉底不愿屈从时人之命脱狱求活,而选择超脱时俗的桎梏从容赴死,在遵守城邦法律的同时遵从神命德义,以向弟子表明真理不变,自己追求真理的意志也不变,且临刑前唯嘱后人勿悖德义之道。[30]

在反差和冲突背后,可看到苏格拉底身上有着自我主张的“知德合一”。王国维总结道:

欲实行道德者,在知道德之于人之为善。其为不善者,以不知善之为善也。[31]

”

从这个意义上说,为道德而死,即为真理而死,只有追求真理,才能深刻认识道德的价值并甘愿为之献出生命。王国维主张知识、道德和福祉不可分离,和这一认知是有关的。而雅典人却呈现为知德合一的反面,故无法认知苏格拉底内在道德理想的美好。

王国维自称作此传时表达理想主要借助柏拉图,因其笔下的苏格拉底是“理想人物”,常假以表达柏拉图自己的理想。事实上,柏拉图的Idea即是假苏格拉底之口提出的理想概念。王国维《希腊大哲学家柏拉图传》中的柏拉图也和苏格拉底一样,是既热爱真理又关心城邦道德政治的理想人物[32]。在他看来,理想人物具有自然的圆满性,只有受到“智情意之最高尚最自由之陶冶”的人,在质素的自然风气下,才能由美的精神去认见人本体的完全。柏拉图即是“受最高之陶冶,而有自然的圆满性之人物”,故能“以我为自由之我,与世俗对立,而以存在内部之完全形象印于其生活及本体之上”[33]。

而王国维笔下的苏格拉底具有至高智慧与道德感化力的言说,及为神命德义从容赴死的自由精神,也体现“智情意之最高尚最自由之陶冶”。在这其中,玛西亚的笛声代表音乐(美育)的教育意义。正如王国维所说,其所推崇的古希腊哲学涵盖伦理学与美学,相应教育是使人智力、意志、感情达到真、善、美之理想的完人教育,而音乐(美育)在其中起到沟通智育和德育,生产科学和道德的关键作用。在他看来,孔子诗礼乐一体的伦理教育同样始于美育,终于美育,于诗乐外,“尤使人玩天然之美”。就像席勒所说“最高之理想存于美丽之心”,通过美育让人忘记一己利害,进入“不随绳墨而自合于道德之法则”的境界。这种教育不但成就理想的个人,在化民成俗后还有造就华夏“理想国”的力量[34]。从这个意义上说,孔子的伦理教育和古希腊完人教育在追求知德合一和自然圆满之境方面是相通的。

再看陈寅恪笔下的王国维,他内心的纲纪理想与外在呈现同样存在极大反差,他的死被误解,同样折射纲纪理想与时人之命的激烈冲突。陈寅恪向时俗强调,王国维所殉纲纪,两千年来以强大的道德感化力凝结成华夏文明之邦,成为文化人心中的高境;同时也黯然承认,纲纪学说在失去制度凭依后,不待外来学说掊击就已销沉沦丧于不知觉之间。甚至在王国维自沉次年,他用“非驴非马”这一辛辣之语来凸显近代以来华夏文明所呈现的滑稽形象。[35]

“非驴非马”一语或本自张之洞,张之洞在戊戌变法前夕针对维新派公然创废三纲之议,强调三纲五常是中国所以为中国的根本,西国虽政制不同但也有人伦礼意,若废三纲,则“中无此政,西无此教,所谓非驴非马”[36]。陈寅恪自称义宁陈氏变法思想渊源自郭嵩焘一脉而非康有为一脉,主张历验世务、借镜西国以变革神州旧法,而非附会孔子改制、从西政而废吾教以变革神州根本[37],因此对张之洞的中体西用多有称道[38]。然经辛亥革命与新文化运动,纲纪理想彻底失去制度土壤;纲纪学说及相应的诗礼乐一体的伦理教育也在“本于自然,不外乎人道”的科学公理[39]及“自然的伦理观”[40]等观念的强势冲击下,被斥为不自然不圆满的“吃人的礼教”。

针对王国维所处所受的时代危机与个体困境,陈寅恪因应东西文化论战,通过纲纪(王国维)与Idea(苏格拉底)的比拟建立起东西理想学术与相应教育的比较。通过王国维笔下的苏格拉底可知,作为道德基础的意志本身具有超绝的自由之性,以独立自由之意志追求真理,才能认知抽象道德理想的自然圆满性,为道德而死,即为真理而死。倘若中国现代知识人不超脱时俗去追求真理,如何能在时移世变后“知道德之于人之为善”,透过“非驴非马”的表象去认知定义中国文化的纲纪理想,发挥它于个人的道德感化力及于国家的文化凝聚力?而若“作为中国文化自觉的承受者”,“不惜牺牲自己的生命去维护这一理想”[41]的知识人,不过被视为愚忠遗老而已,则其所示超越性意义又将如何为来者所知?

∆ 王国维小像

载《国学论丛》第1卷第3期(1928年)

03 并驾二马:文化理想与学术精神

不研究哲学则已,苟有研究之者,则必博稽众说而唯真理之从。[47]

”

此时王国维认为,真理是哲学与美术的志趣所在,真理是天下万世之真理,非一时一地之真理。学术之争只在真伪,不当掺杂国家、人种、宗教之见,只有学术独立才能发达,因此要破除中外之见,不将其作为政论的手段[48]。

“殉文化”说则侧重概括王国维后期治经史阶段的文化理想。忧心纲纪弛废的王国维“疲于哲学有日”,改而强调学术与道德法律、社会国家相维相依:

学术固为人类最高事业之一,然非与道德、法律互为维持,则万无独存之理……社会国家行且解体,学术将何所附丽?[49]

”

∆ 苏格拉底之死

大概受宋儒启发,王国维对抽象道德理想的追求未因治学转向而断裂,使之不但成为哲人求真的目的,也成为文化人考据的根基。尽管如此,直至自沉前夕,“道出于二”依然是困扰王国维的最大问题。他在1923年底给溥仪的上疏稿中沉痛指出,近代以来西学西政的东传改变三代以来的“道出于一”,造成“修身齐家治国平天下之道乃出于二”,尤其辛亥以后,“中国之政治学术几全为新学所统一”,导致“纪纲扫地……国几不国”[54]。这对致力探索调和之道的王国维造成极大打击。

陈寅恪对东西差异及调和之道的看法亦与王国维相近。1919年尚在哈佛求学时已指出,在宋代“新儒学”形成之前,中国文化特性取决于孔孟人事之学,擅长政治及实践伦理学而不究虚理,直到宋儒吸收佛教性理之学才有了哲学的维度[55]。《挽词并序》及《冯友兰〈中国哲学史〉下册审查报告》也借有“悖三纲违六纪,无父无君之说”[56]的佛教喻西方哲学,强调其与华夏民族的儒家学说、礼乐制度“无一不相冲突”;并且同样以“忠实输入”的唯识学为例,说明不改造面目以适应华夏民族特性带来的学术困境,借此表彰宋儒“一方面吸收外来之学说,一方面不忘本来民族之地位”的“相反而适相成”的态度[57]。直到50年代初,陈寅恪还将宋儒调和二道的思想追溯至韩愈主导的古文运动,揭明韩愈使佛教性理学说与华夏习俗礼法“虽相反而实相成”,推动华夏学术文化唐宋转型的意义[58]。

陈寅恪进而指出,道出于二并非现代中国才有的困境,并驾二马也并非中国现代知识人才有的使命。他揭示了贤人苦痛的普遍性,认为历史上但凡士大夫阶级的转移升降,“往往与道德标准及社会风习之变迁有关”。面对新旧两种道德标准与社会风习并行杂用,各是其是而互非其非这一“无可如何”的现实,贤者拙于取巧利用二者以应付纷纭综错的环境,故而“常感受苦痛,终于消灭而后已”。[61]所揭苦痛同样见诸王国维笔下的苏格拉底,神命德义与时人之命的冲突,何尝不是道出于二?在困境中既遵神命德义又遵城邦法律,何尝不是并驾二马?苏格拉底与王国维之死,既折射道出于二的普遍困境,却也更加凸显并驾二马的崇高意义。

早在1919年,陈寅恪向吴宓提出“救国经世,尤必以精神之学问(谓形而上之学)为根基”的主张时,已有“用夷变夏”之患。[62]经历王国维之死后,他对如何并驾二马有了更深的思考,强调在自由吸收外来学说时不忘民族本位,实现传统学术的哲学突破后再持夷夏之辨应对外来学说的掊击。[63]这一观点随即体现在他1934年所作《王静安先生遗书序》,该序绾合“殉文化”说与“殉真理”说,认为王国维学说关乎民族盛衰与学术兴废,是中国近代学术界最重要的产物。而后所总结的三大学术方法,就包括“取外来之观念,与固有之材料互相参证”。[64]这肯定了王国维转向前追求西方哲学的意义,也符合其转向后将学术与道德法律、社会国家视为休戚与共的观点。汲取外来观念、开拓学术区宇,终究是为民族复兴与文化绵亘。尽管王国维选择了赴死,却为同时肩负哲人与文化人使命而“苟活”[65]的中国现代知识人指明了进取方向。

结合三十年代“全盘西化”与“中国本位文化”之争的背景来看,陈寅恪在王国维学说中寻求“超越时间地域之理性”[66]来确立“有学有术”的理想学术轨则,应为纠正“旧派失之滞……新派失之诬”、“旧人有学无术;新人有术无学”[67]的偏失,避免“田巴鲁仲两无成”[68]的后果。由此既保障旧派所坚守的华夏文明基底,又借新派主张的外来观念开拓固有学术格局,重塑兼具文化理想与学术精神的华夏学术文明形态。可见,王国维和陈寅恪都在承认东西差异冲突的基础上,共同探寻相反相成之道,以超脱俗谛的学术精神维系文化理想。

结论

陈寅恪就王国维之死提出的“殉文化”说与“殉真理”说,既能在王国维的著译中找到对应,也与王国维的治学经历形成呼应。立足中国近代学术转型的整体背景,并观阐释者与被阐释者的关联文本,在“以陈解陈”基础上“以王观陈”,为理解陈寅恪的双重解释提供了新思路。程千帆曾提醒学界:“寅老以考据家的面目出现,谈论的实际上是文化的走向问题。可惜从这一点研究者甚少。”[69]陈寅恪虽以考据家的求是精神一再追问王国维为何殉死,所探讨的仍是关乎民族文化的走向问题。由于在他看来,学术兴废与民族盛衰息息相关,故此问题又与承载学术命运的知识人去从问题密切关联。

王国维之死这一近世社会剧变之下的特殊事件,成为陈寅恪为中国现代学术文化重建提供学理依据与理想轨则的契机,也成为他探求历史变迁背后的兴衰规律与人事嬗变之上的绝对观念的契机。陈寅恪向世人昭示,王国维是中国近代学术史上自觉肩负文化人与哲人的双重身份与使命进行探索的代表性人物。其典型性在于,从治学转向到投水自沉,都不同程度地体现了道出于二带给中国现代知识人的撕裂苦痛;而典范性在于,面对现代文明的大势与西方哲学的优势时,追求学术精神与文化理想的相反相成,将中国学术传统的哲学突破与文化传统的道德本位这两条充满冲突的道路化合并行。这为当时局限于时代地域的古今东西之争,提供了具有超越性的更高理性。

以考据家面目出现的陈寅恪为何如此“执拗”于精深隐秘的抽象道德理想呢?或许可由他在王国维自沉次年所撰《俞曲园先生病中呓语跋》略窥缘由。跋语开篇借用摩尼教三际说讲人事之变,认为唯有湛思通识之士可通过天下人事之变,察其偶然背后的必然,探演微隐以示来者。[70]据《摩尼光佛教法仪略》的“二宗三际说”,光明与黑暗二宗在初际、中际和后际呈现不同力量对比。在明暗交战的中际,依靠“圣教神志”的“固然”(超越性)与“教化”(感化力)以明入暗,终将走向后际,使光明战胜黑暗,天地人伦从创造到劫灭而复归于初际。[71]

∆ 《俞曲园先生病中呓语跋》

载《清华周刊》第37卷第2期(1932年)

超越性与感化力,正是陈寅恪所揭纲纪理想具有的关键性质。作为历史学家,陈寅恪不但对纲纪所依具体制度的与时变迁抱有特别的敏感,更深刻意识到隐藏在黑暗之中、超越于世变之上的抽象道德理想之于未来的意义。由此可以理解,为何他要在东西文化论战、古今政制剧变之际,把王国维与苏格拉底、纲纪与Idea联系起来。他透过制度变化的表象,拨开遮蔽理想的时说,揭示纲纪作为抽象道德理想的意义,并为保证它在不可避免的明暗交战、时移世变中为来者所知,而鼓励中国现代知识人像王国维或苏格拉底那样,超脱俗谛桎梏,追求知德合一。

注释

作者简介

陈慧,1984年生,广东梅州人,文学博士,中山大学博雅学院副教授,主要研究学术转型问题,侧重中唐与近代。在《中国哲学史》、《中国现代文学研究丛刊》等刊发表论文十余篇,曾独立校订钱基博《韩愈志》、参与校订《全粤诗》第五册。

延伸阅读

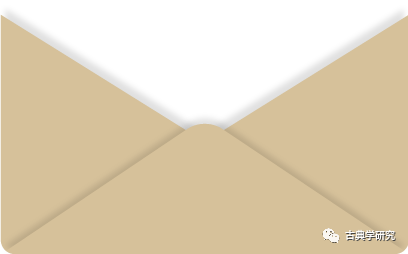

《韩愈志》

钱基博著 陈慧校订

218页,29.00元,2010年

华夏出版社

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。