陈建洪 | 论天下中国的“土”气与“洋”气

编者按:本文原载《武汉大学学报》(哲学社会科学版)2021年第4期,感谢学报编辑部和陈建洪教授授权“古典学研究”公号网络推送。

一、黑格尔的先见与成见

黑格尔(G. W. F. Hegel,1770—1831)

人类在大海的无限里感到他自己底无限的时候,他们就被激起了勇气,要去超越那有限的一切。大海邀请人类从事征服,从事掠夺,但是同时也鼓励人类追求利润,从事商业。……这种超越土地限制、渡过大海的活动,是亚细亚洲各国所没有的,……在他们看来,海只是陆地的中断,陆地的天限;他们和海不发生积极的关系。[1](P92-93)

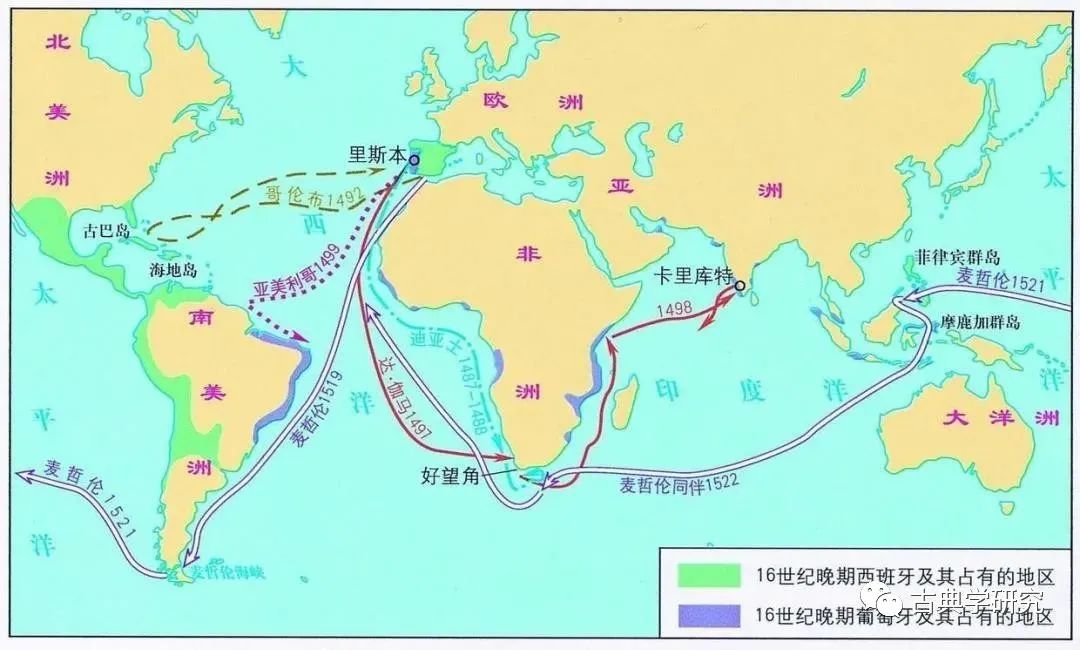

黑格尔的论断不仅涉及人与海洋的一般关系,而且从海洋与陆地对比的角度,对亚洲和欧洲的文明差异做出了基本判断。第一,关于海洋本身,黑格尔强调海洋会激发人类对无限的追求和超越有限的勇气;第二,海洋会让人类产生两个方面的欲望,一是从事征服和掠夺的欲望,二是追求利润、从事商业的欲望;第三,追求无限、追求征服和掠夺、追求商业和利润,是体现海洋精神的人类活动;第四,亚洲各国没有超越土地的海洋精神,所以不与海洋发生积极的关系。这里暗含的意思是,亚洲各国是根植于土地的陆地国家。由于把海洋看作陆地的中断和界限,所以陆地国家缺乏海洋精神。简单而言,根据黑格尔的论断,亚洲各国包括中国是“土”气的,缺乏“洋”气。黑格尔的论断还包含着海洋文明优于陆地文明,也就是欧洲文明优于亚洲文明的意思。这种说法,在20世纪八九十年代的中国思想界也非常流行。故此,很多学者也没少从这个角度检讨和批判中国文明传统中海洋因素的缺失。

二、天下秩序的思想复兴

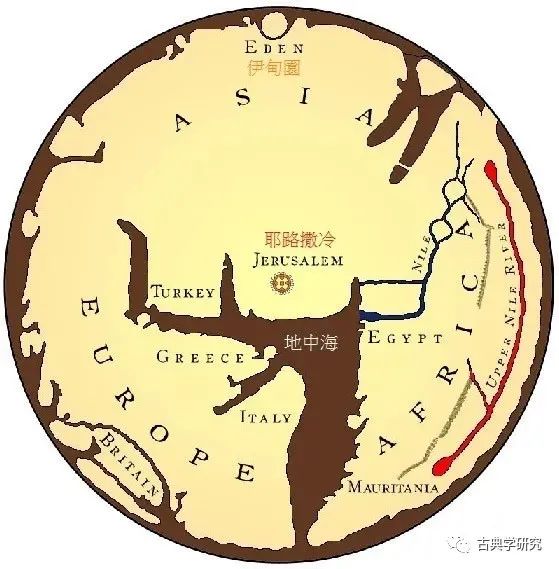

就葛兆光的这两个批评而言,想象其实并非传统天下中国的独有现象。无论从地理学还是政治学上来说,以自我为中心的想象一直伴随着人类生活,无论东西。罗马帝国囊括的地中海,字面意义就是作为大地的中心;中世纪基督教欧洲的T-O地图也把耶路撒冷视作世界的中心[14](P73-75)[15](P59);即便是地理大发现之后的世界,以自我为世界中心的想象也没有断过。大英帝国的地理学家麦金德毫不掩饰地将英格兰尤其是伦敦放在了世界地图的中心[15](P63)。地球是圆的,从地理上说,任何一个地方都可能成为世界的中心。从政治上说,如安德森所说,“所有伟大而具有古典传统的共同体”都倾向于“把自己设想为位居宇宙的中心”[16](P12)。人类历史一直是万国纷争的历史,的确是一个历史事实,万国争雄,也是历史事实。更为关键的问题可能是,这个雄主是要称霸还是做王?自我想象是否匹配了相应实力?

三、乡土中国的“土”气

故乡 吴冠中绘

费孝通(左一)在乡村

四、天下中国的“洋”气

江南水乡 吴冠中绘

五、结 语

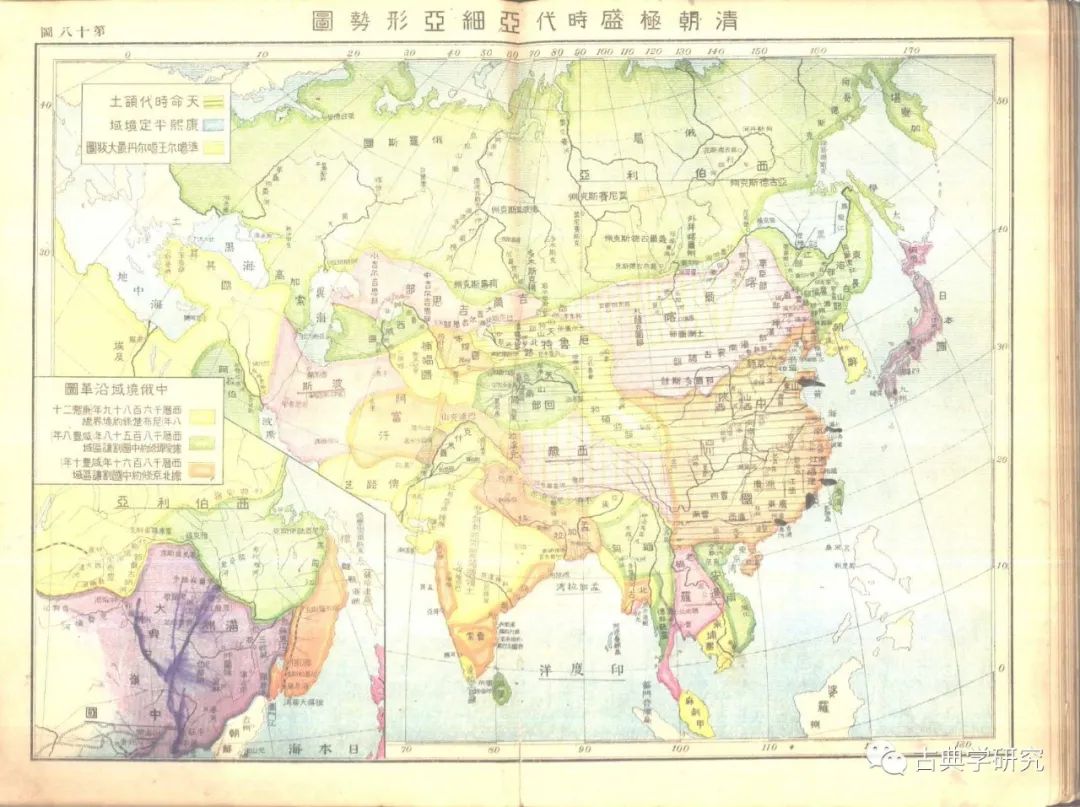

《清朝极盛时代亚细亚形势图》

(载于清末新学会社编《东洋历史地图》)

关于中国的陆地属性及其意义,从来都不乏强调,甚至像黑格尔那样,直接简单断言亚洲各国跟海洋并不发生积极的关系。黑格尔关于中国的论断,前承孟德斯鸠,后续韦伯,代表了对启蒙时期“中国礼赞论”的反动思路[28](P7-18)。其中有时势变化和强弱对比的因素,也不无欧洲优越论的偏见。钱穆先生曾经指出,“近代的中国人,往往蔑视自己以往的政治传统,又说中国没有成套的政治理论,没有大的政治思想家”[33](P23-24)。这种蔑视的基础也是不假思索地接受欧洲文明优越性的判断。时势一直在变化,认知从来有偏见。立足海洋看中国,就需要反思和克服黑格尔历史哲学视野下的中国观。既要扎根中国大地,也要漂洋过海;既不失黏在脚底的“土”气,也要散发跨越重洋的“洋”气。天下中国若要成为世界概念,就意味着不仅要是陆地的,而且必须要是海洋的。

注释

— 作者简介 —

陈建洪,浙江瑞安人,北京大学文学学士、哲学硕士;比利时鲁汶大学哲学硕士、博士,主要研究领域为外国哲学、政治哲学。2006-2015年任教于南开大学哲学院,2015年10月至今,任中山大学哲学系(珠海)教授兼系主任。著作出版包括《既无君子,何以天下》(韩译)、《论施特劳斯》、Between Politics and Philosophy、《耶路撒冷抑或雅典:施特劳斯四论》等。

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。