时霄 | 蒲柏早期诗歌中的宗教议题

■ 编者按:原文题目为《蒲柏早期诗歌中的宗教议题——党派之争、古今之争与个体信仰》,载于《古典学研究》第六辑《色诺芬笔下的君王与哲人》(刘小枫主编,彭磊执行主编,上海:华东师范大学出版社,2020年12月)。感谢时霄博士授权“古典学研究”公号网络推送。

另一方面,蒲柏也常被归入“启蒙文人”之列,因其思想中多有“现代性”特征。他虽是专业化现代学术的尖锐讽刺者,但对新兴的自然科学(尤其是天文学)深感兴趣;他尖刻地嘲讽托兰德(John Toland)、沙夫茨伯里(Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl of Shaftesbury)等启蒙思想者,却对伏尔泰(Voltaire)颇为赞赏,对博林布鲁克(Henry St John, 1st Viscount Bolingbroke)更是钦佩备至;他是一位天主教徒,一生未曾改宗,但其信仰的真诚性却广受质疑,著名的《人论》(An Essay on Man)也一直拥有“自然神论之诗”的名声。

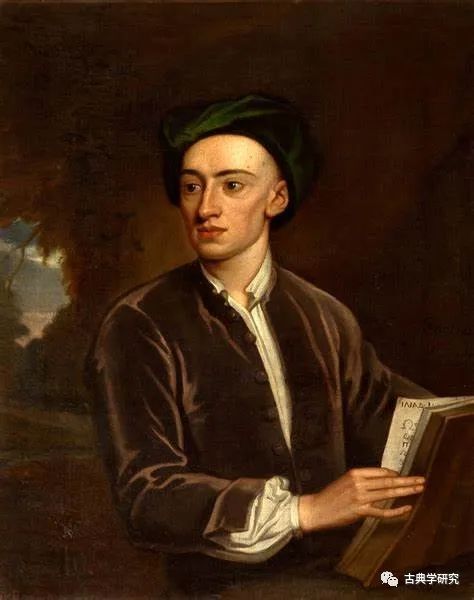

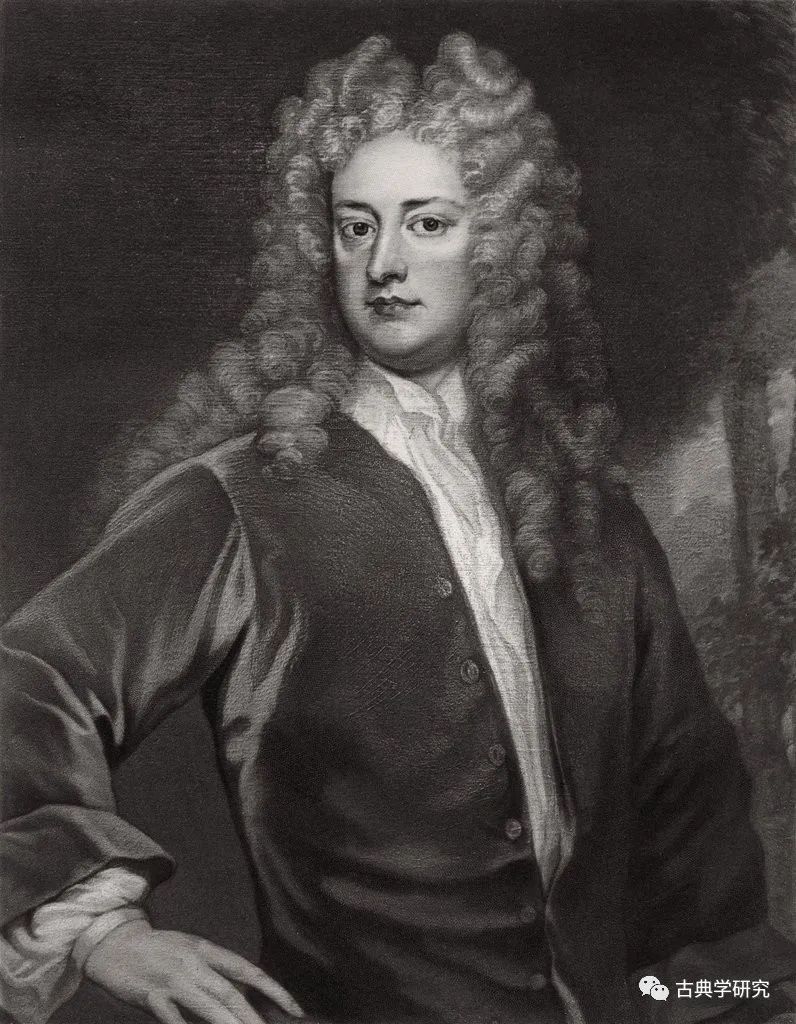

蒲柏(Alexander Pope,1688-1744)

对于理解蒲柏的思想立场而言,宗教信仰是一个复杂而重要的方面。近代哲学思潮对蒲柏影响颇深,如何将之与习传的信仰进行协调,是他必然面对的问题。在蒲柏的性情中,既存在离经叛道的大胆,也有适可而止的审慎,其观点在一生之中也像他的偶像贺拉斯一样充满变数。显而易见的是,蒲柏称不上是一个虔敬的教徒,但他“非正统”程度究竟有多大,则至今并无定论。许多学者持同情的态度,认为蒲柏并未走向异端,即使不够虔诚,但仍有宗教性情,属于文艺复兴以来的自由化基督教思想传统;[1] 也有学者认为,蒲柏并不真心信奉基督宗教的基本教义,顶多算是一个“名义上的天主教徒”,其信仰宣告不过是一种自保的伪装。[2]

一、《论批评》与宗教政治

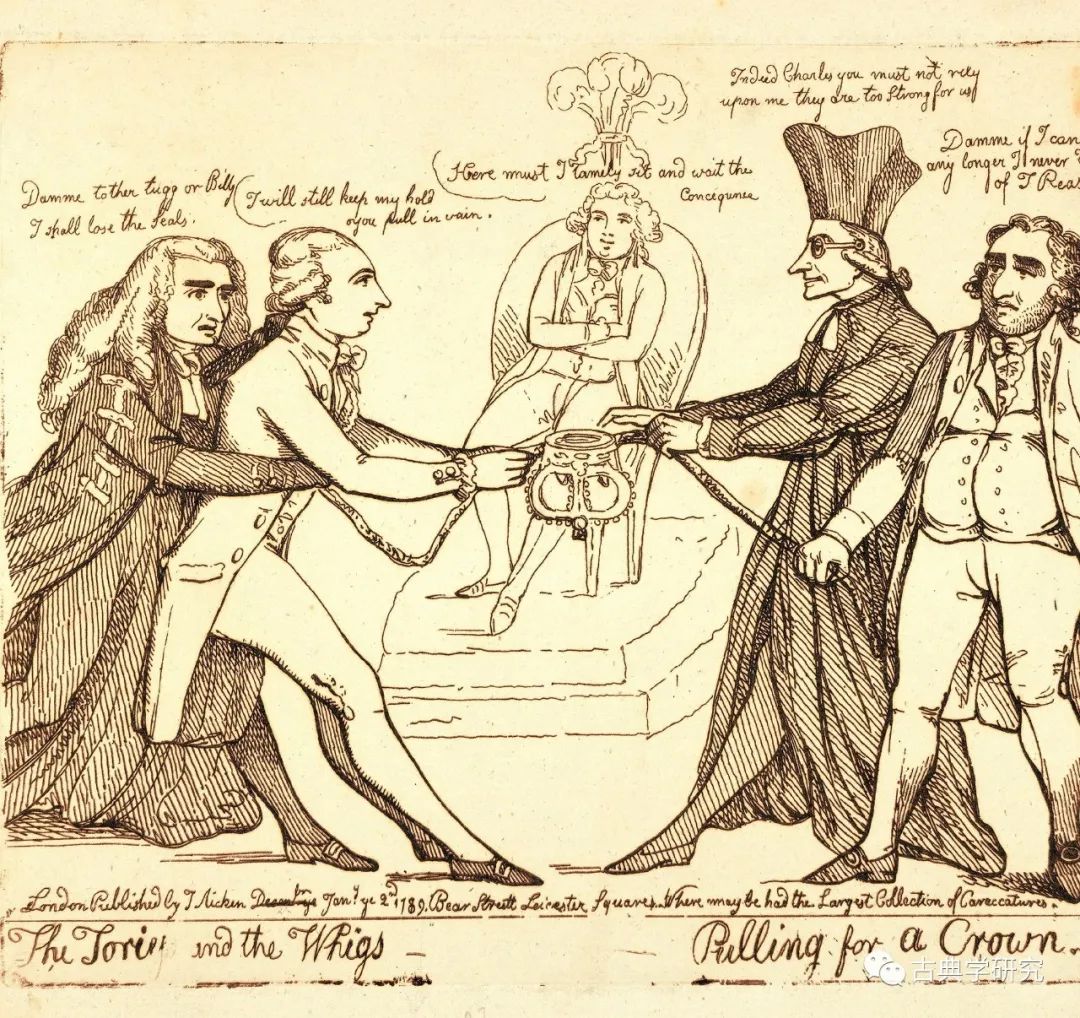

描述两党(托利党与辉格党)与王权政治斗争的漫画

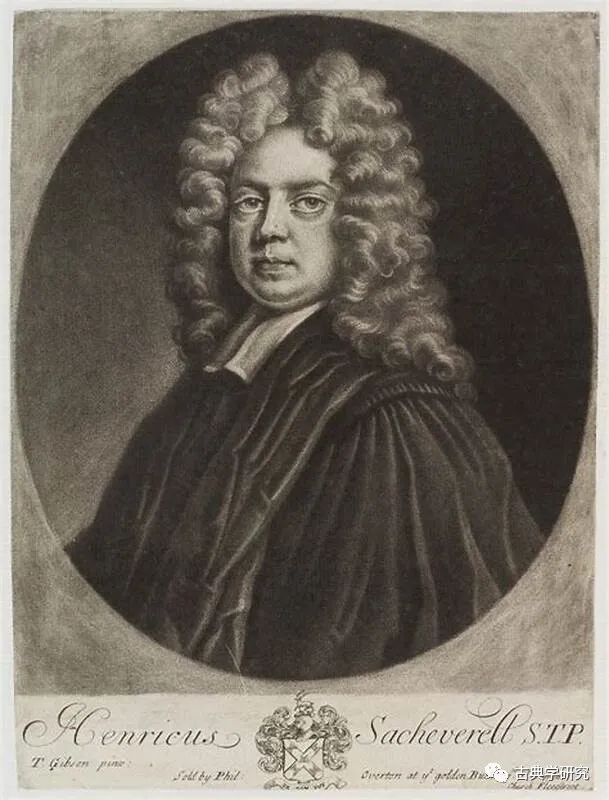

1709年末,著名的高教会教士塞舍维瑞尔(Henry Sacheverell)以一篇布道文《假兄弟的危险》(The Perils of False Brethren)惹怒了辉格党和低教会。11月5日既是“火药阴谋”的纪念日,也是威廉三世登陆英国的日子;教士们常在这一天的布道中赞颂英格兰在这两个事件中战胜了天主教势力。然而,塞舍维瑞尔一反惯例,把光荣革命与清教徒的弑君行为联系起来,认为两者都是宗教狂热分子的造反和叛乱,进而用激烈怨毒的语言将辉格党和低教会称为“假兄弟”,声称他们正在教唆不奉国教者,试图颠覆国家的政治和宗教制度。辉格党勃然大怒,很快将塞舍维瑞尔送上审判席,控以多种罪名。然而,市民中的高教会情绪却迅速高涨,人们纷纷走上接头,游行声援塞舍维瑞尔,将之视为教会的英雄。托利党利用这一时机,迅速在1710年的选举中获得压倒性胜利。

塞舍维瑞尔(Henry Sacheverell,1674-1724)

蒲柏的政治处境则颇为微妙。其天主教徒身份已经限制了他从政的可能,而他自己也并无此志。后来当他的高教会友人阿特伯里(Francis Atterbury)劝其改宗圣公会的时候,蒲柏承认这将给他的世俗生活带来便利,但认为自己对“行动的生活”既无能力,更无意愿。[3] 不过,对于现实政治,蒲柏却并没有、也无法完全置身事外,而是与党争的双方都维持微妙的联系。

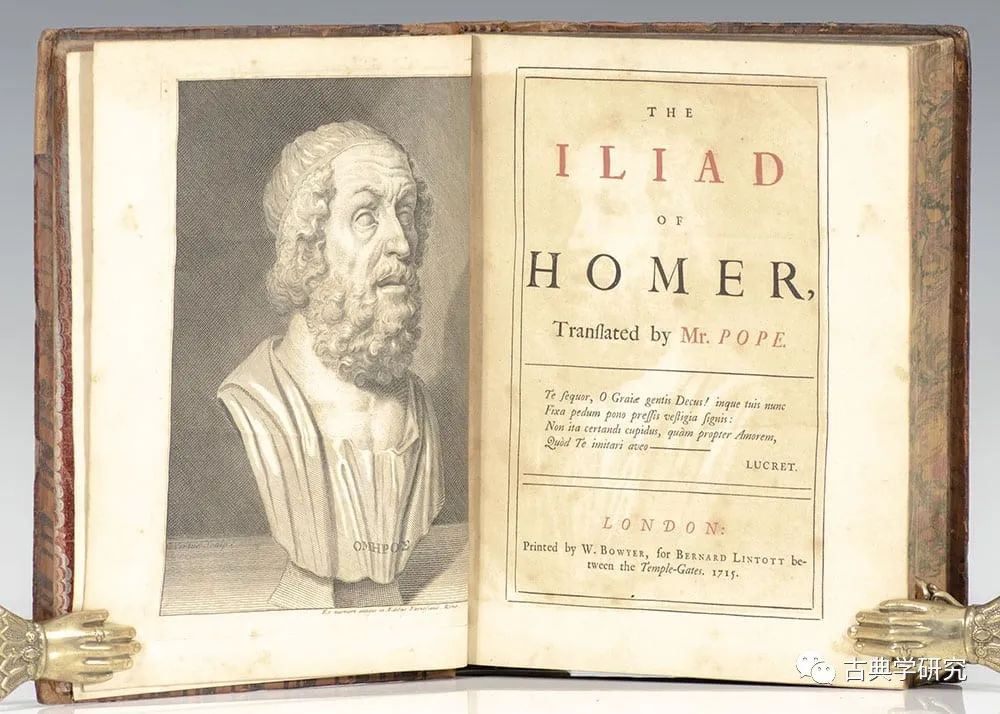

蒲柏译英文版《伊利亚特》

实际上,蒲柏的温和立场并不意味着他在政治问题上置身事外。后世常把蒲柏划入“托利党作家”的阵营,虽是过于简单的刻板印象(尤其考虑到两党内部各有复杂派系),但仍符合蒲柏的整体倾向。仅就其早年的写作而言,他对托利党宗教政策的支持,已经颇为明显。虽然其《牧歌》整体上与政治关系不大,但其第二部作品《论批评》(1711年)中的一段,已经集中地体现了他的立场。这首诗常被视为“新古典主义诗学”的代表作,但它并不仅仅是某些“文艺原则”的表达,如果将之置于政治宗教斗争的语境中,可以看到更丰富的意涵。

The following Licence of a Foreign Reign

Did all the Dregs of bold Socinus drain;

[Then first the Belgian Morals were extoll'd;

We their Religion had, and they our Gold]

Then Unbelieving Priests reform’d the Nation

And taught more Pleasant Methods of Salvation;

Where Heav'ns Free Subjects might their Rights dispute,

Lest God himself shou’d seem too Absolute.

Pulpits their Sacred Satire learn’d to spare,

And Vice admir’ d to find a Flatt’rer there!

Encourag'd thus, Witt's Titans brav'd the Skies,

And the Press groan’d with Licenc’d Blasphemies –

These Monsters, Criticks! with your Darts engage,

威廉三世(William III of England,1650-1702)

蒲柏所谓“自由子民”争论他们的“权利”、Lest God himself shou’d seem too Absolute,则尤其针对当时的政治论争。辉格党标举人民的“自由权利”,猛烈批驳托利党的政治原则为“绝对君主制(absolute monarchy)”、“君权神授”和“被动服从”。蒲柏则讽刺称,将“自由”逻辑延伸到宗教,则“上帝”同样没有“绝对”的权威。与此类似,塞舍维瑞尔愤怒地控诉说,任何“神圣权威”(国家或上帝的)都被辉格党说成是“危险的教义,与人民的自由和财产权利不相符合”,因此人民可以“随心所欲地丢弃自己的忠诚”,乃至弑君叛国。[9] 至于more Pleasant Methods of Salvation,以及Vice admir’d to find a Flatt’rer,则指向当时一个著名事件。在一位以道德败坏而闻名的贵族的葬礼上,低教会教士肯尼特(White Kennett)在布道中对此人一生的罪恶只字不提,暗示无论这位贵族生前如何罪恶昭彰,只要临死忏悔,就会获得拯救。几年之后,肯尼特凭借这一神学的“溜须拍马”而获得擢升,因而广为高教会人士所鄙视——塞舍维瑞尔就将之形容为一种“新鲜、时尚的标准”,即“罪大恶极之人,只要有钱,就无须忏悔”。[10] 由此可见,蒲柏认为低教会的宽容政策要为异端思想的肆虐而负责,与托利党人和高教会教士完全一致。

德莱顿(John Dryden,1631-1700)

早在写作《牧歌》的时候,蒲柏更密切地追随维吉尔的古典风格,与当红的“现代”牧歌作者菲利普斯(Ambrose Philips)形成鲜明对比。在《论批评》中,蒲柏虽然做出不偏不倚的姿态,[12] 但整体上对崇古派更为支持——他描述年轻的维吉尔“自认为可以超越批评家的法则,除了自然的源泉皆不屑一顾”(Perhaps he seem’d above the Critick's Law, And but from Nature’s Fountains scorn’d to draw,132-133),但在细读荷马之后,发现“荷马”与“自然”并无区别,因而得出结论说:“要恰当地尊重古代的法则,模仿自然就是模仿它们。”(Learn hence for Ancient Rules a just Esteem; To copy Nature is to copy Them,139-140)在其1717年版诗歌集的序言中,他更直接地宣称:“我们若想提升自己的作品,唯有通过模仿古人。每个时代最卓越的判断力与学识,属于那些蒙惠于古人最多的人。”[13] 蒲柏对古人的崇敬有目共睹,而在“古今之争”中,阿特伯里和斯威夫特这两位主将也恰恰也都是高教会教士,并在1710年后的党派斗争中明确支持托利党。

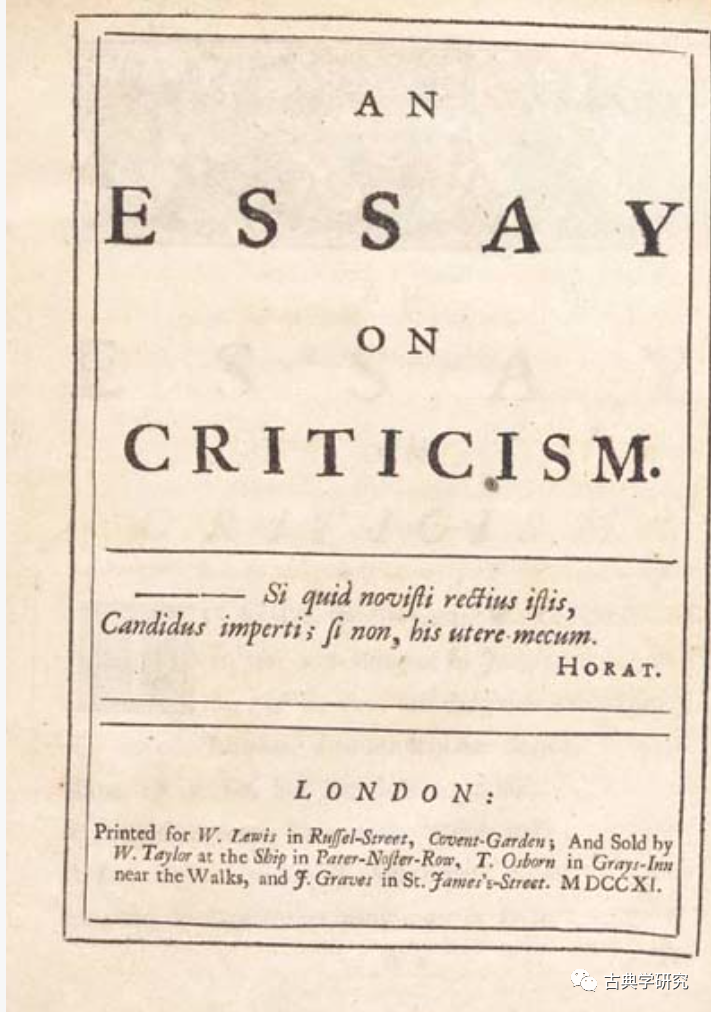

《论批评》,London: printed for W. Lewis, sold by W. Taylor, T. Osborn and J. Graves, 1711.

And tho’ the Ancients thus their Rules invade,

(As Kings dispense with Laws Themselves have made)

Moderns, beware! Or if you must offend

Against the Precept, ne’er transgress its End,

Let it be seldom, and compell’d by Need,

虽然古人凌越他们的规则,[恰如国王废除他们自己制定的法律,]现代人,要小心!如果你非要触犯规则,不要违反规则的目的,而且要偶尔为之、仅在迫不得已、或至少有先例的时候去这样做。

括号中的As Kings dispense with Laws Themselves have made一句,让诗学讨论衔接了宗教政治议题。[15] 詹姆斯二世试图废除反天主教的法律,正是“光荣革命”爆发、威廉入主英国的直接原因。与当时的政治与文学语境对照,可以看到蒲柏的反讽之意。辉格党对詹姆斯二世的厌恶,恰如当代辉格派诗人对古代经典的排斥;辉格党政客高喊“自由”的政治口号,限制国王的权力,将制定和废除法律的权力置于议会,恰如辉格党诗人要求今人获得不守古典规则的特权。

光荣革命后,威廉三世入主英国

二、从《弥赛亚》到《温莎森林》

实际上,辉格党文人并非铁板一块,《论批评》也得到了温和辉格党作家的赞许。丹尼斯是个言语恶毒的雇佣文人,文字充满戾气,因而四处树敌;但辉格党文人中还有艾迪生和斯蒂尔所代表的另一个重要群体:他们对政治有更直接的参与(二人曾分别担任公职和议员),风格更文雅中正。这两位已经名盛一时的作家很快对《论批评》示以青睐,蒲柏也与他们的文人圈子有了短暂的来往,并在其影响之下撰写了《弥赛亚》一诗。

艾迪生(Joseph Addison,1672-1719)

艾迪生和斯蒂尔是辉格党文化的重要宣传者。他们常常宣讲公民道德,试图提升公共文化品味。在《观察者》第10号,艾迪生尤为著名地宣称要“引领哲学走出书房和图书馆、学校和学院,使之居于俱乐部和会所、茶几和咖啡馆”。[23] 与此同时,他们还认可低教会和宽广派神学家的思路,时常在各种散文和诗歌中使用“自然神学”,宣讲宗教道德,表达宗教情感。在结识艾迪生等人之后,蒲柏在《观察者》(378号,1712年5月14日)上发表了一首圣诗,即《弥赛亚,一首神圣的牧歌》(Messiah, A Sacred Eclogue)。

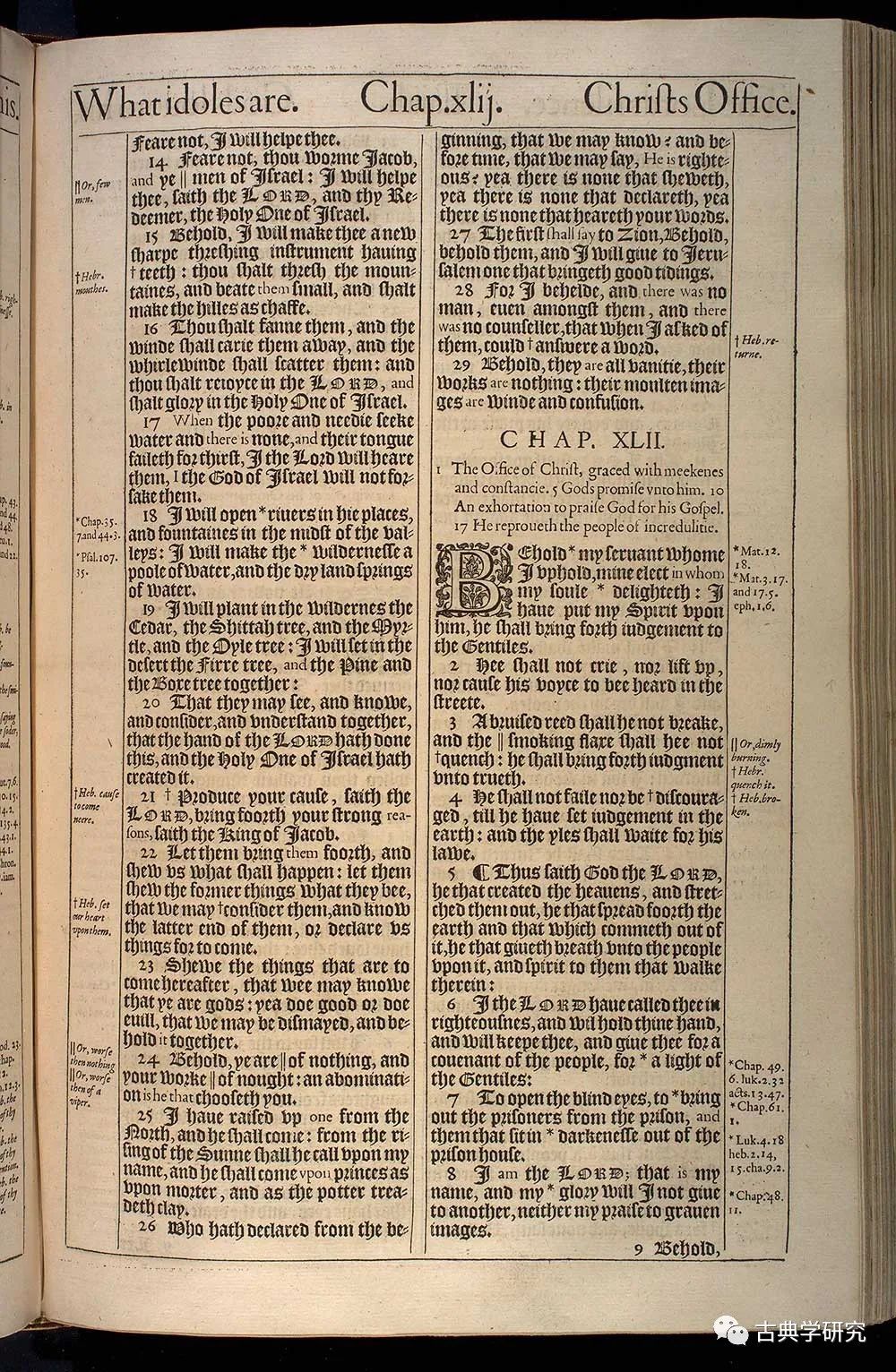

蒲柏早年练习写作的时候,曾将许多古典和近代作品译写为英文诗,其包括许多基督教文本,如《师主篇》(De Imitatione Christi)、《诗篇》、圣方济各(St. Francis Xavier)的圣歌等。《弥赛亚》可以视为此类作品的延伸。其仿写的对象有二:一是维吉尔的第四首《牧歌》,二是《旧约》中的《以赛亚书》。维吉尔在诗中预言一位婴儿将诞生并统治大地,使世界回到萨图恩的黄金时代;《以赛亚书》则著名地宣告了童女生子的弥赛亚预言。因此,蒲柏继承了对维吉尔进行基督教阐释的传统,采择古典与神圣文本中的相关句子,转写成一首充满宗教情感的颂诗。

And heap’d with Products of Sabaean Springs!(85-94)[25]

《旧约-以赛亚书》书影

蒲柏为何选择发表这样一首诗?显然,这可以让他进一步融入辉格党文人群体——不出意外,斯蒂尔对之大加赞赏,称“崇高的神圣精神贯穿其中”。[29] 与此同时,蒲柏年轻时常常对自己的天主教信仰不以为意,一首圣诗也可以安慰那些怀疑其信仰真诚的家人。[30] 不过,这是否表明他对辉格党基督教诗学的认可?考虑到他后来的作品很少直接处理基督教题材,以及他与艾迪生友谊的短暂,或许可以认为这仅仅是一篇“投其所好”的作品。不过,考虑到他少年时期译写的诸多圣诗,以及他对辉格党文人群体并非全然排斥的态度,[31] 也不必过于否认这篇作品的真诚。

《温莎森林》书影

此处glitt’ing Spires指的是安女王时期在伦敦兴建的五十座教堂。这一计划来自教士议会下院的倡议,高教会的斗士阿特伯里是其领导者。根据报道,兴建教堂的计划针对的恰恰是辉格党政府所带来“分裂与无信仰”——在托利党人眼中,安女王的和平政策对于英格兰国教不啻久旱之甘霖。这时候,蒲柏已经逐渐与斯威夫特等“涂鸦社”(Scriblerian Club)成员成为挚友,而在一些辉格文人的眼中,蒲柏也成了“高教会的打油诗人”,“被斯威夫特雇来反对辉格党利益”。[33]

三、《论批评》与蒲柏的个体信仰

实际上,无论是高教会立场还是辉格党宗教诗学,蒲柏前述诗歌中的宗教议题,都是一种公开的姿态,并不能据以判断蒲柏个体的信仰形态。不过,《论批评》几句和信仰相关的诗句在蒲柏的天主教社群中引起了争议,他也被迫在书信中表达了自己对宗教的私人看法。

Some foreign Writers, some our own despise;

The Ancients only, or the Moderns prize:

Thus Wit, like Faith, by each Man is apply’d

To one small Sect, and All are damn’ d beside.

Meanly they seek the Blessing to confine,

有些人鄙视外国作家,有些鄙视我国作家;有些只喜欢古人,有些只喜欢今人。巧智正如信仰,每个人都把它放在一个小宗派中,其他人都被打入地狱。他们吝啬地把福佑加以局限,强迫太阳只照耀一部分。

我要将一位伟大的人和伟大的圣人作为卓越的榜样:伊拉斯谟(Erasmus)。当深陷毁谤,他带着无咎的平静和原始基督教的宽忍精神(unrevenging spirit of primitive Christianity)去应对。我建议他们不要因为我提及此人而指手画脚,否则,他们将迫使我为了他的名誉,去做我不会为了我自己的名誉而去做的事,即,针对过去时代的敌视和当下时代的无知,为我们教会如此伟大的一束光芒辩护,使用一种远胜这篇论批评的小作品的语言。[35]

At length, Erasmus, that great, injur’d Name,

(The Glory of the Priesthood, and the Shame!)

Stemm’ d the wild Torrent of a barb’rous Age,

最后,伊拉斯谟,这伟大而被中伤的名字,[他是教士的光荣,也是其耻辱!]遏制了野蛮时代的荒鄙之潮,把那些神圣的汪达尔人赶下了台。

伊拉斯谟(Desiderius Erasmus,1466-1536)

一个人对我们的宗教所能提供的最佳帮助,就是公开表达我们对那些诡计和“虔诚的欺骗”(piae fraudes)的厌恶和轻蔑;我们宗教几乎不需要这些东西,我们的敌人则将之视为巨大的丑闻。在他们看来,最唬人的莫过于这样一个霸道而且明显缺乏仁爱的论断,即,除了我们自己,其他所有人都完全无法获得拯救……在我们教会中,除了一小部分真正忠诚的人外,我们又有分裂,詹森主义者(Jansenist)被耶稣会士打入地狱(damned),耶稣会士被詹森主义者打入地狱,严厉的司各脱主义者被托马斯主义者打入地狱,不一而足。我承认,他们或许会犯错,但我不认为他们的错会导致如此严重的后果,以至于完全摧毁了人类的爱(Charity)——这是上帝把我们联合在一起的最伟大纽带。[37]

1700-1721年间在位教皇:克雷芒十一世(Pope Clement XI,1649-1721)

蒲柏确信,在一个天主教“备受误解的国家和时代”,他使用“巧智如信仰”的比喻“并不会冒犯别人,反而可以做些好事”。他清楚地看到,“迷信”是天主教在人们心中的刻板印象,但坚持声称,虽然中世纪的确充满迷信,但现代天主教徒中“良善而理智之人皆鄙视之”。在这种语境下,如果天主教祭司们“偏执地固守陈见”,无疑会让新教徒抓住把柄,使天主教继续蒙受骂名。蒲柏遗憾于无人挺身而出、澄清偏见,继而激动地说:

16世纪主持弥撒的天主教皇(左)和大主教(右)

|作者简介|

■ 时霄(1988-),山东滨州人,杭州师范大学人文学院副研究员,主要从事十八世纪英国文学、思想和历史研究。

|延伸阅读|

(编辑:何颜希)

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。