金方廷 | “管仲之器小哉” 新论

其后矜功,振而自足,而不修德,……功未良成,而志已满矣。故曰:管仲之器小哉!此之谓也。自是日衰,九国叛矣。[2]

这种说法很可能代表了汉代相当一批学者的观点。例如,继董仲舒、司马迁二人之后,《新序•杂说四》记载了刘向对这一问题的认识,他认为,孔子之所以有此感叹,源于“盖善其遇桓公,惜其不能以王也。至明主则不然,所用大矣”。[3] 显然,即便刘向对管仲表达了某种惋惜之情,却也未能超越董仲舒、司马迁二人所开创的史学视野。

奢而犯礼,是他里面着不得见此些小功业,便以为惊天动地,所以肆然犯礼,无所忌也。亦缘他只在功利上走,所以设施不过如此。[9]

鉴于程朱理学之后获得了正统的地位,这一解读也得到了众多儒士和经生的响应。[10] 可以说,何晏所释的“器量小”同连朱熹所提出的“不知圣贤大学之道”的理解,在后世成为了影响最大的两种说法。

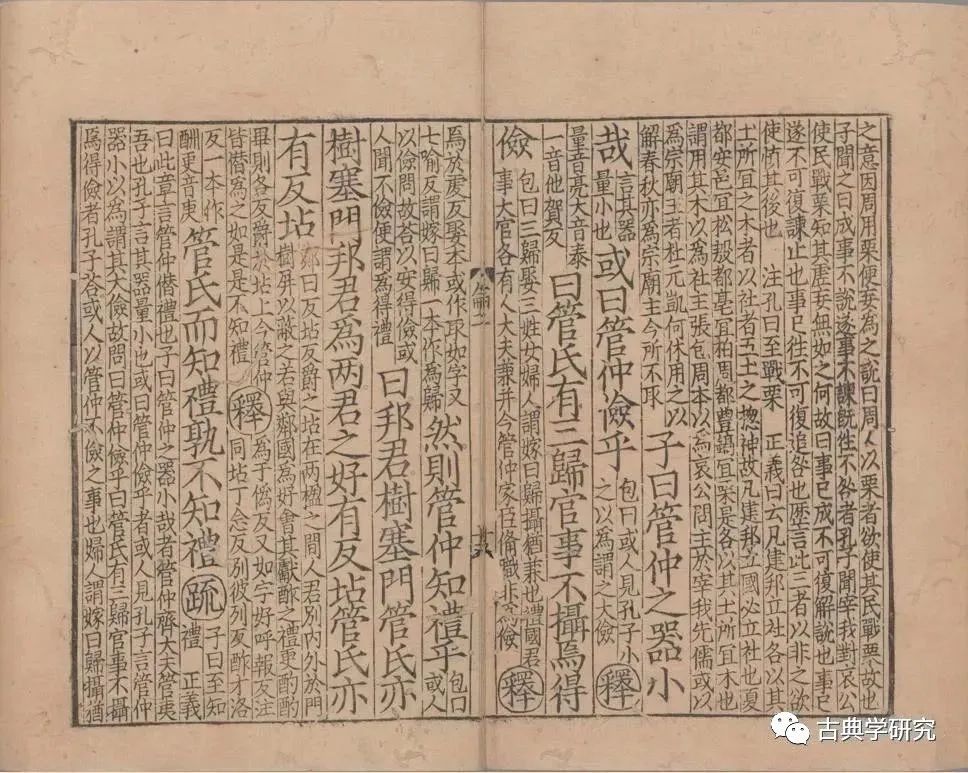

子曰:“管仲之器小哉!”

或曰:“管仲俭乎?”

曰:“管氏有三归,官事不摄,焉得俭?”

“然则管仲知礼乎?”

曰:“邦君树塞门,管氏亦树塞门;邦君为两君之好,有反坫,管氏亦有反坫。管氏而知礼,孰不知礼?”

一 先秦文献中的“器”与“大器”

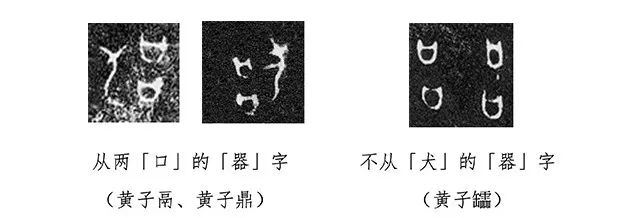

)。近年出土的简帛字体也大体延续了金文的字形。因此从字形上看,“器”字古今字体变化不大,属会意字。

)。近年出土的简帛字体也大体延续了金文的字形。因此从字形上看,“器”字古今字体变化不大,属会意字。

(1)文献中经常可见用“大器”比喻国家、帝位乃至“天下”,[19]著名的例子有《荀子·王霸》:

(2)以“器”喻人,“大器”一词往往可以用来形容人的品格,而且这则记载恰好直接同管仲有关,在此有必要对这个义项作进一步的分析。用“大器”喻人的用法见于《管子·小匡》:

那么有没有可能《论语》中的“管仲之器小哉”的“器”,就是此处提到的用来譬喻人之品格的这个意思呢?假设“管仲之器小哉”中的“器”一如《管子》中的“大器”那样指代的也是人的才能,这样一来,非但不能解决前后文义逻辑不连贯的问题,还会带来更多的质疑:毕竟作为“世所谓贤人”,想要否定管仲的才能并不是一件容易的事。何况也很难想象,以一句“微管仲,吾其披发左衽矣”肯定了管仲功业的孔子,竟然在《论语》的另一个地方试图否定管仲的才能。由此可知,“大器”一词在《管子》中出现,只是一个文献上的巧合,即《管子·小匡》中恰好用了“大器”的引申义来称赞管仲的才干。

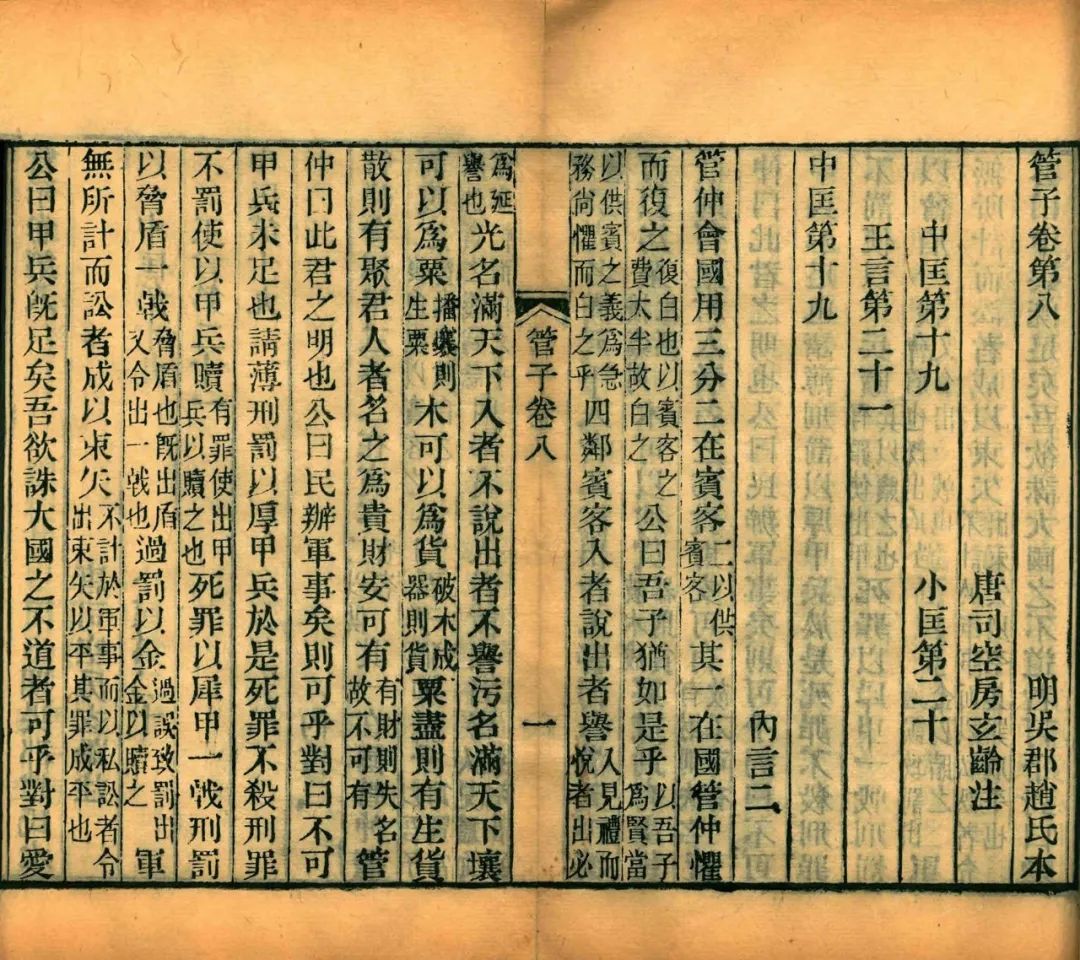

❖ 《管子》书影

清光绪二十七年浙江书局重刊本

至此,已知的先秦语料表明,一方面,很难找到将“器”作形容人心胸的那种“器量”来解释的辞例,这便证明了“器量”这个义项的出现当晚于《论语》记载“管仲之器小哉”的时代。[24] 另一方面,“器”字在先秦的通假及引申义都很有限,唯一一则与“管仲之器小哉”有着紧密关联的例子见于《管子》,却也无法直接套用到此处作为解释本章的依据。

二 “管仲之器”另一种可能的解释

笔者以为,“管仲之器小哉”一语体现了孔子在听闻或目睹管仲生前所用器物的形制之后,所表达出来的一种难以抑制的惊讶之情。[26] 也就是说,所谓的“管仲之器”指的就是管仲所使用的器物、器具。事实上将“管仲之器”的“器”字训为“器”之本义,在《论语》注疏史上并非无迹可寻。在《法言·先知篇》中,扬雄也曾对“管仲之器小哉”这句话加以阐释和辨析,他的解释值得我们注意:

或曰:“齐得夷吾而霸,仲尼曰小器。请问大器。”

曰:“大器其犹规矩准绳乎?先自治而后治人之谓大器。”[27]

可惜的是,扬雄的观点在《论语》的注疏史中并未得到应有的重视。[28] 即使朱熹及其弟子们在谈论管仲时经常引用扬雄,[29] 但恐怕朱子师徒仍试图将扬雄的观点糅合进他们自己的理解中,却没有看到扬雄实际上是从“器”字作为器物的本义出发来理解这句话的。[30] 扬雄这句话说的是在铸造铜器时,要先依“规矩绳墨”造“范”,稍后扬雄从这一生产活动引申开去,用“造范”这个铸造铜器的步骤譬喻下文所说的“自治”。因为只有在“造范”之后才能铸造大型的青铜器,把“铸器”的步骤稍作引申便是“治人”。在同一本书的《君子篇》,扬雄还提到说:

或曰:“大器故不周于小乎?”

曰:“斯械也,君子不械。”

❖ 扬雄(前53–18)

所以,假如我们延续了扬雄的解经思路,将“管仲之器小哉”中的“器”还原为“器物”这个最基本的含义,那么便可以重新阐释《论语》的“管仲之器小哉”一章:

孔子感叹道:“管仲用的器物可真小啊!”

有人说:“管仲很节俭吗?”

“管氏有三位太太,[32] 官事不摄,哪里节俭了!”

“那这是因为管仲他知礼的缘故吗?”

“邦君树塞门,管仲也树塞门;邦君为两君之好、有反坫,管氏亦有反坫,管仲他算是知礼,那天下还有谁不知礼?!”

器物狭小必然暗示着制作器物的经济耗费不大,如此一来,原文中从孔子的感叹“管仲之器小哉”到后文的疑问“管仲俭乎”,两句对话之间的语言逻辑就显得顺畅多了。甚至,遵从着此处提出的解释,可以看出《论语》中的这条记载或许还是一组寓于某个具体场景的对话。在这一章中,管仲生前遗留下来的器物让孔子感到吃惊,毕竟孔子曾经多次评论过管仲,而且这些评论对管仲的评价并不统一。[33] 假如再结合《论语》以外的其他文献对管仲这个人物进行讨论,则更体现出管仲作为历史人物或许有着相当复杂的面目。[34]特别在管仲这个人是否“知礼”、“守礼”的问题上,《论语》中的诸多记载,以及其他历史文献特别是《左传》对管仲其人的刻画,都存在着难以统一甚至不乏矛盾的地方。

三 管仲的知礼与失礼

“管仲之器小哉”一语出自《八佾》,显然“管仲之器小哉”一章想要树立管仲为失礼的典型,目的是为了以匡正礼制。从《列子》中类似的指责来看,管仲“不知礼”主要表现在“君淫,亦淫;君奢,亦奢”。[35] 既然《论语》和《列子》都对管仲失礼之事有过批评,那么管仲僭越诸侯之礼乃是先秦时期广为人知的事情。但作为一个被先秦诸子津津乐道的话题,管仲是否“失礼”这件事却并不能孤立地看待。事实上在儒家经典内部,对于管仲的评价并不统一,尤其是《左传·僖公十二年》的传当中所描写的管仲,几乎可以算是“礼崩乐坏”时代的守礼表率:

《左传》中对周天子恭敬有礼的管仲,同《论语·八佾》中被斥为“不知礼”的管仲,似乎大有矛盾之处。可见管仲“知礼”与否,在先秦不同文献的记载中已经不能达成一致。由此让人想到,在《论语》“管仲之器小哉”这一章中,与孔子交谈的对话者之所以会有“然则管仲知礼乎”一问,恐怕并非只是因为对话中听见孔子列举管仲铺张不俭的缘故。所谓“管仲世所谓贤人”,说明管仲的事迹在春秋时代一度流传甚广,[37] 其中自然包括那些表明管仲“知礼”的故事,一如《左传》中记载的那样。无怪乎提问者会想当然地认为管仲“知礼”,毕竟不是所有人都如孔子一样知识渊博,可以准确指出管仲具体有哪些失礼之处。从这个意义上说,《左传》的记录可能更加接近于春秋时人对管仲的普遍印象,而这个印象总体说来似乎是比较正面的。

其中提到“管氏之世祀也宜哉”,这句话的意思是,管氏作为齐国历史上的功勋卓著的重臣,很有可能在齐国是有世祀之享的,这也就有可能在宗庙中保留着管仲生前使用的器物。[42] 先秦时期有祭祀旧臣的习俗,特别是曾经对宗族、诸侯国做出卓越贡献的贤臣良相。事实上桓公曾赐给管仲以城邑,此事史有明文。刘正浩对此事有过考证,他指出:“管仲有赏邑传之子孙……其世为大夫可知。”又说道:

由此观之,管仲不唯世祀于齐,子孙且有蕃盛于鲁、楚者,与君子之言正合。[43]

管仲镂簋、朱纮,山节、藻梲,君子以为滥矣。晏平仲祀其先人,豚肩不揜豆。澣衣濯冠以朝,君子以为隘矣。[44]

《国策》有宋子罕、齐管仲掩盖君非二事。宋君之非在筑台,故子罕以扑筑掩之。齐桓之在女市、女闾之多,故管仲以三娶掩之。若齐桓非在多女,而仲以筑台掩之,是遮甲而障乙。[47]

尽管有不少学者试图调和这些记载当中的矛盾之处,[48] 笔者还是认为,从根本上说,管仲在《左传·僖公十二年》传文中表现出来的“守礼”与孔子批评管仲的“不知礼”之论未见得构成矛盾。这不仅因为对待同一个历史人物,从不同角度获得的评价很可能导向完全不同的结果,正如在《论语·宪问》中孔子曾一度赞誉管仲的政治作为,也不妨碍我们在《八佾》篇看到孔子指责管仲“不知礼”。更关键的一点在于,在春秋时期,往往很难凭借几个例子片面地判断一个人是否“遵礼”、“知礼”。

在《论语·八佾》篇中,孔子为了说明管仲“不俭”、“不知礼”列举了三条理由,可这些理由都是管仲日常生活的表现。反观《左传·僖公十二年》的记载,其中呈现的却是管仲觐见周天子时、登于庙堂之时的作为。也就是说,《左传》和《论语》虽说都记载了管仲“知礼”与否的一个或多个侧面,同时我们必须注意到,这两个文献所记载的礼仪活动在性质上有着判然的分别:《左传》中的礼仪活动是正式的、王朝级别的典礼,而《论语》评判管仲“知礼”的事实基础却是更为日常的生活仪则。因而作为政治人物,管仲代表齐国前去觐见周天子,在隆重的朝觐和飨燕场合做足礼数,同他在齐国日常燕居时的奢华僭越并不矛盾。这体现出想要评判某个历史人物是否“守礼”、是不是依据礼制规范行事其实非常困难,在这一点上管仲就是个绝好的例子。

结论

本文尝试为《论语·八佾》“管仲之器小哉”一章提供一种新的解释。孔子感叹“管仲之器小哉”这句话出自一段对话,如果遵从以往的注疏,这组对话在逻辑上不合日常语言的规则,从而使得这一章在理解上变得相当迂曲。

很明显理解这一章的关键在于解释“器”字在文句中的含义。笔者搜集、罗列了先秦时期“器”字的诸多义项,证明了先秦时期“器”字最常见的含义就是“器物之统称”的本意,而古代注疏中将“器”解释为“器量”、“识量”,在先秦语料中缺乏相应的证据。在此基础上,笔者指出“管仲之器小哉”中的“器”应该也是“器物”的意思。由于管仲在是否“知礼”的问题上存在诸多非议,并且孔子了解管仲在日常生活中喜好奢靡、频繁僭越礼制,于是这句话正是孔子在目睹或了解管仲器物形制之后所作的感叹。

正所谓“器以藏礼”,春秋时期贵族僭越礼制更倾向于使用“大器”,所以对管仲“越礼”之事了如指掌的孔子才会惊叹于“管仲之器小哉”。与此同时,当我们将“器”解释为“器物”的话,这段话中的对话者接应这一句的“然则管仲俭乎”的疑问,在语义上也变得更为通顺。

鉴于在不同文献中呈现出来的管仲,在是否“守礼”的问题上存在着不小的纷争,最后笔者结合先秦文献中的相关内容,以管仲为例探讨了如何看待先秦时期某个历史人物是否“知礼”的问题。就管仲的例子而言,《左传》中描绘的是管仲觐见周天子时的表现,而《论语》等材料侧重反映管仲在齐国日常生活中的情境,非但两种文献记录、描绘管仲其人的意图不同,它们记录同一人物是否“守礼”的场合和语境也相去甚远。因而要想从不同文献材料中获得某个人物是否“知礼”、“守礼”的判断,不仅要注意文献本身的性质,也需要关注文献所记录的是怎样的礼仪活动。由此也折射出在具体历史情境中,礼制是如何以及怎样被践履的,或许有着相当复杂的面目。

注释

作者简介

延伸阅读

● 陈赟 | 《周礼与“家天下”的王制:以〈殷周制度论〉为中心》

编辑:杨扬 配图:周翰

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理