张缨 | 《约伯记》序幕的修辞

编者按:本文原载《古典诗文绎读·西学卷·古代编》(下册,刘小枫主编,北京:华夏出版社,2008)。感谢张缨副教授授权“古典学研究”公号网络推送。

《约伯记》

叙述文体的序幕与诗体论辩有什么样的关系?

这个问题对于理解整个《约伯记》不是无关紧要的。进而,除了框型叙事与论辩诗体之间文体形式上的反差,《约伯记》中一系列情节上的张力同样影响到对全书的理解:无缘无故遭受祸患的约伯,如何从序幕中的虔敬与逆来顺受转变为论辩中的激愤?面对约伯的抗议与挑战,耶和华上帝从旋风中现身,可他的长篇大论(38:1-41:6)为何几乎无关任何人事?最后,上帝批评约伯的友人:“你们议论我,不如我的仆人约伯说得对”(42:7),这句谜一样的话,似乎肯定先前与友人论辩中约伯对赏善罚恶公义原则的置疑,但却与终场的大团圆结局构成难解的张驰。这里不可能对《约伯记》全篇作通篇疏解,仅试图通过细读叙述文体的序幕,尤其注重序幕的修辞,来看看对于我们理解整部《约伯记》会有怎样的帮助。

一、异族人约伯与以色列上帝耶和华

要对《约伯记》全书作出整体的梳理,我们首先面对着两个彼此相关的问题:为什么约伯被设计为一个异族人?为什么上帝的名字在框型叙事和诗体论辩中有那样显著的差异?这两个问题看似无关题旨或互不相涉,但其实却极为重要并且紧密相关。它们很可能是理解全书布局不可或缺的钥匙,两者共同指向“约伯敬畏的上帝是谁”这样一个可能令人产生困惑的问题。如果约伯是个异族人,为什么耶和华提及他时称他为:“我的仆人约伯”(1:8;2:3),如果约伯敬畏的就是耶和华,为什么在论辩中他几乎不提“耶和华”而代之以其它的神名?认识这两个问题的可能答案,将令我们能够深入地理解《约伯记》的双重修辞特色。

1、传奇式故事背景:异乡、异族的约伯

序幕的场景由两部分组成:地上[人世]和天上;相应地,序幕的重点也有两个:有关地上的叙事表明,约伯虔敬、正直、无懈可击,而天上的叙事则刻画了约伯遭遇祸患的起因。对于《约伯记》诗体部分在约伯及其友人们之间展开的论辩,这两点是同样重要的。

许多学者相信,《约伯记》的作者采纳了一个既有的民间传说(afolklore)作为其虚构情节的背景。将约伯视为远古的传说人物首先可从《以西结书》中得到印证,在其中,约伯与挪亚以及但以理一起,被视为义人的典范——由于挪亚和但以理都是传说中的人物,人们自然就将约伯也归入此列了。据此,19世纪末专门有学者考证有关约伯传奇的“原初形式”(originalform)。很可能,这些学者们的意见是正确的:约伯确有原型,不过,对于理解《约伯记》而言,更为重要的似乎不在约伯传奇的“原初形式”究竟如何,或辨析《约伯记》的作者究竟多大程度上采纳和改编了原来的故事,重要的是,通过选取这样一个传说中的人物作为主角,《约伯记》的作者首先拉开了他的故事和现实的距离。

尽管约伯的名字出现在《以西结书》中,但这并不意味着他是个以色列人。在《约伯记》的序幕中,约伯的身份是这样被介绍的:

在最初的这5节经文中,我们不仅得知对后文至关重要的约伯的品性——完全、正直、敬畏上帝、远离恶事,而且了解到《约伯记》的作者为他设计的居住地、尊贵身份、以及他的生活时代。

约伯居住在乌斯地,而且作者明确表示那是在“东方”。对居住在约旦河以西的以色列人而言,河对岸的地方全都是东方,因而,“东方”事实上并不能被界定为任何具体的国家,因为它覆盖了以色列东面的整个区域,由此,我们无法得知约伯的家究竟在哪里。当然,还是有很多学者乐于探究乌斯到底位于何处。有些学者从《哀歌》将乌斯与以东(Edom)两个地名并列的线索(4:21)出发,断言乌斯是以东的一个地区,也有的学者从《创世记》的另一些以乌斯作为人名的篇章(创10:23,22:21)、以及《约伯记》中对约伯的生活环境的描述而作出另一种推断,认为乌斯更可能与浩兰(Hauran)相关,位于叙利亚(参《结》47:16-18)。

事实上,乌斯这名字的重要性可能并不在于“它在哪里”,而在于“它不在哪里”——以色列人应该知道,无论乌斯在哪儿,“它不是在以色列”。看来,《约伯记》的作者使用乌斯这样一个模糊的地点作为约伯的居所,是要表明这地方不在以色列。由于《约伯记》的作者没有像《创世记》记录族长故事那样为约伯提供任何家系族谱(genealogy),故约伯的居地乌斯可被视为他的民族归属的表征,从而,作者很有可能故意运用这样一个近乎虚构的地名来表明:约伯不是一个以色列人,而是一个异族人。

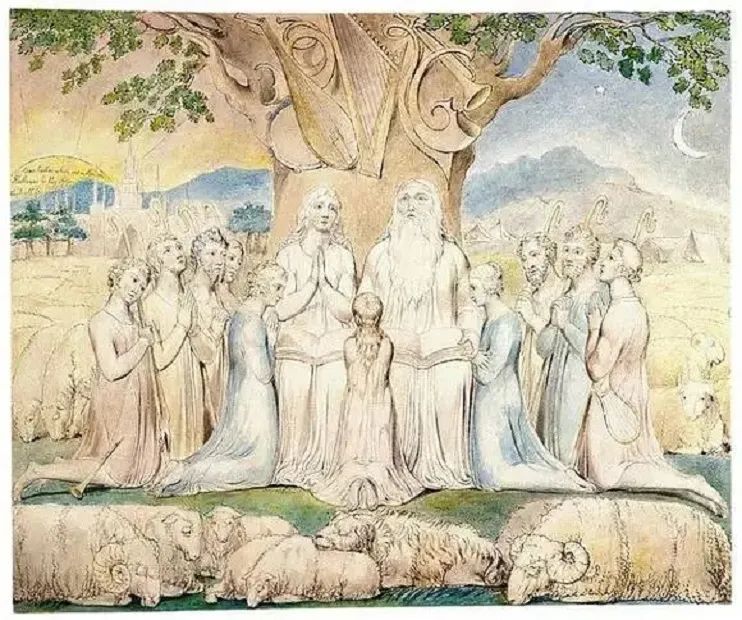

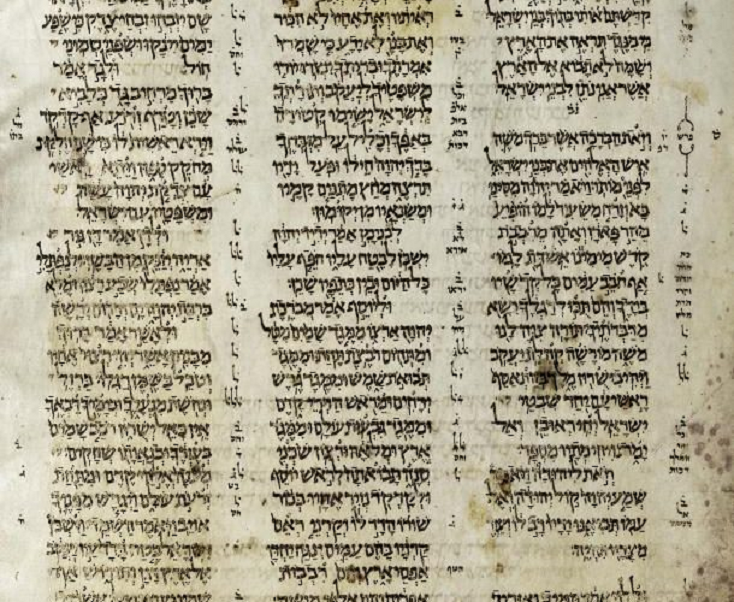

约伯及其家人

很少有人会怀疑《约伯记》的作者本身是个以色列人,因为他不仅以优美的希伯莱诗文书写他对生命与信仰的深刻反思,而且奉以色列人信仰的耶和华为惟一至高的神。一位才华横溢的以色列诗人,为什么选择一个非以色列人约伯作为他的英雄呢?很明显的是,《约伯记》的作者在其时代是个思想深刻、学识渊博的人,有机会受教育的人在当时的社会中实属凤毛麟角。这样一个出身上层、衣食无忧的人,倘若以“被剥夺一切的苦难”为出发点来思考和写作,那么,构成他关注的出发点的会是怎样一种“苦难”呢?上层社会的人或许会敏感于社会内部的不公正,但不至于为富人对穷人的剥夺所产生的苦难而写出《约伯记》这样一本书。

对于《约伯记》作者那样的人,或许惟有国家沦亡、同胞被掳异国这样的国族灾难才堪称“被剥夺一切的苦难”。因而,很可能《约伯记》所呈现的约伯个人的苦难背后有其作者对国族苦难——以及由国族苦难带来的个人苦难——的深切关怀。再进一步来看的话,苦难本身还未必是《约伯记》作者耿耿于怀的内容,很可能某种流行又强势的苦难观——将苦难与罪恶联结在一起的神圣报应观——才是他针对的靶心。在希伯莱圣经中,这样一种对苦难的解释令人印象深刻地表现在“申命派史记”中,恰是“申命派史家”所强调的。

如果这样一种观察没有错的话,那么《约伯记》的作者意图著书来反对那种强势的、将苦难和罪恶紧紧扣在一起的神学观——或许在他看来,那样一种神学将给已经陷入苦难的人们施加更多的痛苦而非安慰。然而,即便根据常识也能设想,面对流行而强势的主流神学观,他必须隐蔽地表达自己的立场,他的作品才可能被接纳。或许正因如此,《约伯记》的作者首先就将他的主人公约伯及其受苦的故事背景安排在传说中的族长时代,从时间上拉开与现实的距离,同时,他又将约伯设计为一个居住在异乡的异族人,以此从空间上拉开与现实的距离。这种刻意夸大故事背景与现实之间距离的选择,显然跟《约伯记》的现实针对性相关。

一旦认识到《约伯记》的作者时常为了真实地表达自己而隐蔽自己,更多看似复杂错综的谜团或许就能从这个角度去解开,在以下的论述中,我们可以更清楚地看到,这正是《约伯记》并举双重主题背后的修辞策略之一。

2、一个上帝、多种名字

可见,即便在《约伯记》全书中其它的神名出现次数比耶和华更多,但耶和华这位以色列人独有的神才居于《约伯记》的中心。因为引发和解决冲突的都是耶和华。那究竟为什么《约伯记》的作者要在诗体论辩的大部分篇幅中(3-37章)刻意避免使用“耶和华”这个名字呢?显然,这并不表示以不同名字称谓的神不是同一个神,《约伯记》中很明显只有一个神,无论他的名字是什么。

有学者指出,在论辩中使用“Eloah”、“El”和“Shaddai”等其它神名是为了凸现《约伯记》一书的异族色彩,因为约伯和他的友人们、甚至以利户,都不是以色列人,因而他们被禁止说出那神圣不可侵犯的名称“耶和华”。然而,这样的解释无法令人信服,因为在序幕中,约伯曾以强调的口吻提及耶和华之名:“赏赐的是耶和华、收取的也是耶和华,耶和华的名是应当祝福的”(1:21)。倘若作者禁止约伯这个异族人说出耶和华的名字,那么他就根本不会在序幕中让约伯以如此的方式祝福耶和华的名!

显然,序幕中约伯祝福耶和华的举动是作者的有意安排,他要表明,耶和华正是约伯所“敬畏”的神!这一点完全能够在序幕和终场耶和华三番四次称约伯为“我的仆人”(1:8;2:3;42:7,8)的事实中得到进一步的印证。与此同时,尽管在论辩中约伯只有一次提到耶和华的名字(12:9),但他在苦难中向之呼求和挑战的神必定也是耶和华,因为在文本中,最后出场应答约伯的是耶和华,《约伯记》中除耶和华以外根本没有其它神的存在,其它的神名对于约伯而言都不过是那惟一至尊的上帝的别称罢了。

前文已经指出,《约伯记》有意挑战申命派根据神圣报应观对以色列遭受的国族与个人苦难所作的“罪恶导致惩罚”的解释,但面对主流立场的强势,作者又不得不小心谨慎地构织他的文本。从这个角度看的话,我们认为作者在约伯与其友人的论辩中尽力回避使用耶和华这名字是希望免于使耶和华这个神圣的名字受到任何不妥的亵渎。

在论辩部分,作者将许多因悲愤而起的过激之辞放在约伯口中——他不止置疑上帝的正义,还试图提出对上帝的控告并与上帝当面争辩。或许正是为了避免让约伯“以口犯罪”,也为了减缓约伯挑战上帝的激烈程度,作者才采用了这样的一种修辞策略,索性让耶和华这名字基本上消失于论辩中。无疑,这是作者的双重修辞的一个组成部分。而12章9节出现于约伯口中的耶和华这名字,既非是一个“例外”,也未必是文本流传过程中的“抄写失误”,很可能作者在此也是要暗示:耶和华就是约伯的上帝——是他在怀疑中依然敬畏的神。这样的暗示只要一次就够了,在其余的论辩部分,《约伯记》的作者让约伯及其友人闭口不提耶和华的名字。他没有让约伯的那些朋友们使用“耶和华”可能有两个原因:首先,为了保持他们与约伯的论辩之间的相称——既然约伯讲辞中不用耶和华的名字,他的朋友们要用的话反倒显得奇怪;其次,或许更重要的是,他不想给予那些朋友口称耶和华的“权威”,事实上,这可能也为终场时耶和华上帝指责他们关于上帝不如约伯说得对(42:7)埋下了伏笔。

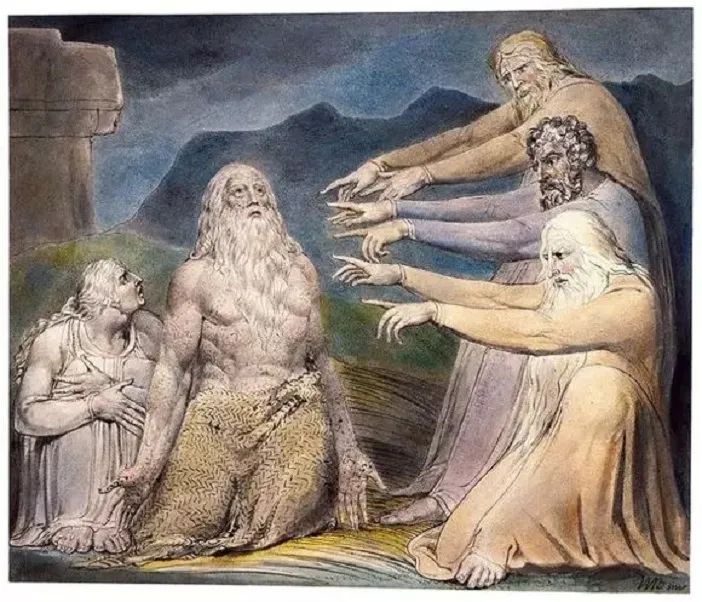

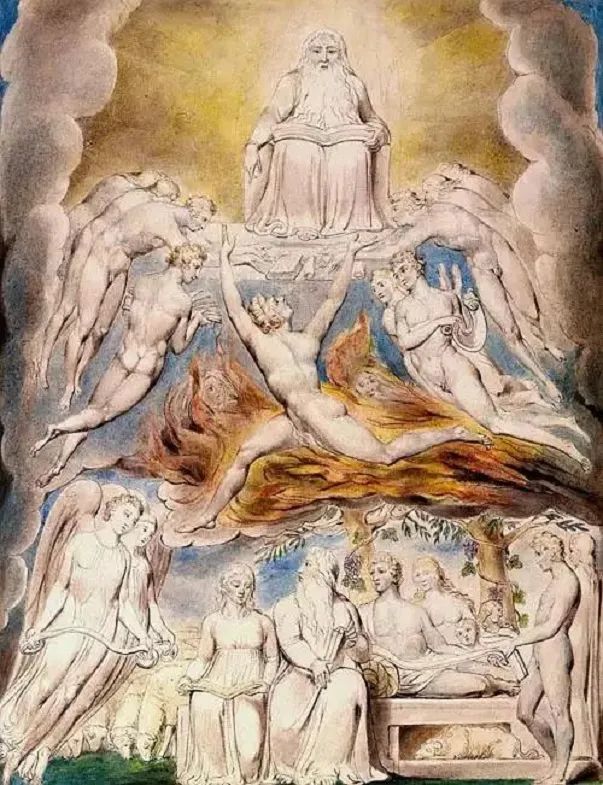

约伯被指责

约伯被指责由此可见,上帝称谓在《约伯记》不同部分的反差应是作者的精心安排。通过这样的安排,一方面,在序幕和终场起重要作用的耶和华被理所当然地视为约伯所敬畏的上帝,他同时也是最后临现于约伯面前的上帝;另一方面,这也使约伯得以在论辩中表达他置疑和挑战上帝的激烈言辞却回避了“以口犯罪”的危险。

如此安排使约伯的异族身份与耶和华这个以色列上帝之间构成一种奇异的张力,在这个张力的两极,约伯的身份可谓是虚,而耶和华却实实在在,因为作者通过约伯的遭遇所展现的苦难问题,完全是围绕耶和华这个以色列上帝来展开的,仅仅在深入到对神义的置疑时,他才有意地避开了耶和华之名。可见,约伯的异族身份以及上帝称谓在全书不同部分的这种有意的反差是《约伯记》作者面对强势的主流神学、从时代处境出发谨慎考量的结果。

二、“无故”:苦难问题的戏剧式提出

1、撒但:耶和华的怀疑“替身”

上帝与撒但的冲突构成了《约伯记》序幕的重头戏。可以说,上帝与撒但之间的斗气直接导致了约伯的悲剧式苦难,在有关约伯敬畏上帝是否“无故”[或者说“无涉利害关系”]这一点上,上帝与撒但产生了严重的分歧,他们无法凭空说服对方,于是以某种类似打赌的方式,通过考验约伯来证明孰对孰错。让我们来仔细地看一看序幕中耶和华上帝与撒但之间的对话:

一天,上帝的众子来到耶和华面前,撒但也来在其中。耶和华问撒但说:“你从哪里来?”撒但回答说:“我从地上走来走去,往返而来。”耶和华问撒但说:“你曾用心查看我的仆人约伯没有?地上再没有人像他完全、正直、敬畏上帝、远离恶事。”撒但回答耶和华说:“约伯敬畏上帝,岂是无故呢?你岂不是四面圈上篱笆围护他和他的家,并他一切所有的吗?他手所做的都蒙你赐福;他的家产也在地上增多。你且伸手毁他一切所有的;难道他不当面‘祝福’你!”耶和华对撒但说:“凡是他所有的都在你手中;只是不可伸手加害于他。”于是撒但从耶和华面前退去。(伯1:6-12)

一天,上帝的众子来到耶和华面前,撒但也来在其中。耶和华问撒但说:“你从哪里来?”撒但回答说:“我从地上走来走去,往返而来。”耶和华问撒但说:“你曾用心查看我的仆人约伯没有?地上再没有人像他完全、正直、敬畏上帝、远离恶事。”撒但回答耶和华说:“约伯敬畏上帝,岂是无故呢?你岂不是四面圈上篱笆围护他和他的家,并他一切所有的吗?他手所做的都蒙你赐福;他的家产也在地上增多。你且伸手毁他一切所有的;难道他不当面‘祝福’你!”耶和华对撒但说:“凡是他所有的都在你手中;只是不可伸手加害于他。”于是撒但从耶和华面前退去。(伯1:6-12)

这是上帝与撒但的第一次交谈,某种程度上,几乎可以将之视为一场交锋。耶和华向撒但夸耀自己的“仆人”约伯如何虔敬,撒但觉得不以为然,因为他怀疑约伯的虔敬是一种对上帝的赐福的回报。确实,约伯儿女成群、家产丰厚、又在“东方人”中享有至高的尊荣,在撒但看来,这都是蒙上帝所赐。耶和华没有反驳撒但,他没有说,约伯的美满生活与他无关,在这一点上,耶和华似乎默认了撒但的断言:“他手所做的都蒙你赐福”。耶和华甚而也没有反驳撒但的推论,那就是倘若约伯失去“一切所有的”就会当面咒骂上帝。

在这里,耶和华没有对约伯的虔敬的真实性[或者说无利害心]作出表态,因而我们无从得知他听了撒但的话以后,是否开始同样地怀疑约伯。在这个问题上,存在着两种看似同样合理的可能答案,其一,耶和华洞察一切,他并不怀疑约伯的虔敬,只是为了令撒但相信这一点,他才让撒但出手加害约伯;其二,耶和华在撒但的挑动下,自己也想看看约伯会如何面对失去一切的状态,这就意味着,耶和华对约伯是否不计利害地敬畏他并无十分的把握。这个问题我们将留待后文再详加讨论。无论如何,耶和华还是将约伯“一切所有的”都交在撒但“手中”了。看上去,在第一次交锋中,耶和华没有能够赢过撒但,因为他无法反驳他——为了赢过撒但,耶和华不得不让撒但剥夺约伯一切所有的。

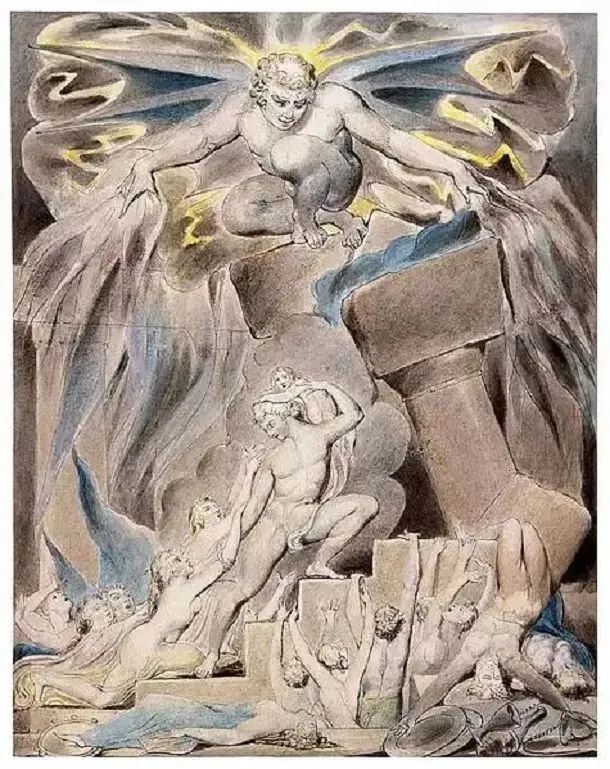

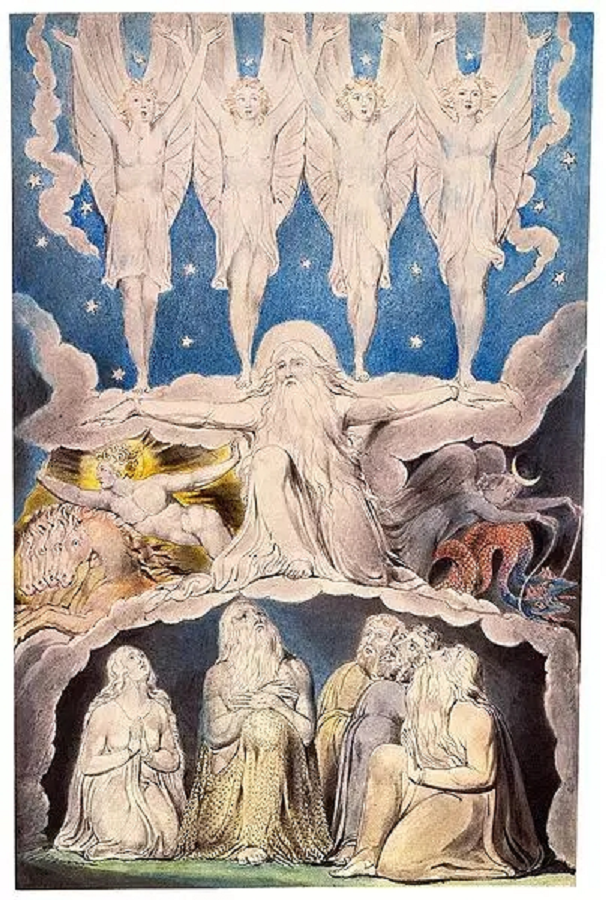

撒但压倒约伯的儿女们

面对由耶和华授意经撒但实施的狂扫一切的灾难式剥夺,约伯自然地表现出他深切的悲恸[1],但与此同时,他没有忘记敬拜上帝(1:20-21)——看上去,耶和华与撒但的第一次冲突很轻易地就在约伯遭遇巨大的灾祸依然祝福耶和华的举动中解决了。

当耶和华再次在天上看到撒但时,他一字不差地重复了先前对约伯的夸耀(2:3a=1:8),然后向撒但炫耀并示威道:“你虽激动我攻击他,无故地毁灭他,他仍然持守他的完全。”(2:3b)耶和华的言下之意是:你看到了么?约伯没有像你说的那样当面咒骂我,不仅没有,他还祝福我。然而撒但并不买帐,他继续挑战耶和华的自信,再次发起了与耶和华之间的冲突:

撒但回答耶和华说:“人以皮代皮,情愿舍去一切所有的,保全性命。你且伸手伤他的骨头和肉,难道他不当面‘祝福’你!”耶和华对撒但说:“他在你手中,只要存留他的性命。”(伯2:4-6)

对于撒但的第二次挑衅,耶和华再次作出退让。如同上一次,耶和华不但没有对撒但的怀疑表示任何反驳,甚而主动授意撒但继续“攻击”约伯,他应该知道,这一次,约伯将遭受更为直接的身体创伤,但他还是让撒但去做了。究竟出于什么理由,耶和华上帝要这样对待他忠心耿耿的“仆人”约伯呢?

迄此我们或许可以回到先前的问题:耶和华自己究竟是否怀疑约伯?其实,如果仅从文本角度来考虑这个问题,答案应该是肯定的。如前所述,耶和华对于撒但的两次挑衅都没有表示丝毫的反击,他明明可以在口头上表达一下他对约伯的无条件信任,如果他要让撒但心服口服,他还是可以让撒但去“攻击”约伯;但每一次,耶和华都是不加犹豫地授权撒但去“试探”约伯。显然,耶和华自己对约伯究竟会如何表现也并不清楚。就如同耶和华要“试探”亚伯拉罕一样(参《创》22:1-19),在亚伯拉罕将他挚爱的幼子以撒绑在柴堆上并举起手中的刀(创22:9-10)以前,耶和华并不知道亚伯拉罕对他的“敬畏”是否真诚无私,如果他知道的话,就不用去“试探”亚伯拉罕了。可见,在希伯莱圣经中,上帝对人的内心并非洞若观火,如果他无法肯定一个人的内心是否真诚,就有可能会对他产生怀疑。相比之下,那种认定耶和华始终信任约伯、仅仅为了让撒但相信的缘故才考验[2]约伯的观点就显得有些勉强。[3]

此外,可以从《约伯记》中撒但角色的设置来进一步考察这个问题。“撒但”(Satan)这个名字,在今日的语境下无异于“魔鬼”或“恶魔”(theDevil)的代名词,[4]但当代的圣经学者们近乎一致地指出,希伯莱圣经中出现的“撒但”(שטן),当其附带定冠词(ה)时,意谓一个名称(atitle)而非名字(nota personal name),它通常指“敌对者”(theadversary)或“检控者”(theprosecutor, or accuser)。[5]

在希伯莱圣经中,撒但通常具有“上帝的使者”(theangel / messenger ofGod)的身份,并且,上帝和其使者往往在同一个故事中交替出现[6],Weiss指出,类似的叙事反映了“上帝的情感、思想、意志、言辞与行动,常常通过他的使者而非上帝本身使人知晓,”在这种场合,“使者不过就是上帝自身的一种显现而已”;但在另一些场合下(如,代上21:1),“撒但体现为上帝意志的反对者”,此时他不再身为“上帝的影像(image)”,而是“一个独立的主体(independentagent)”。[7]

在Weiss看来,《约伯记》中的撒但介于两者之间:他是一个实体(ahypostasis),具有独立的个性与心思,但并不以反对上帝的面目出现,“而是关乎上帝自身的某种自相抵触与自相矛盾的特性”(同上,p. 39)。

那么,究竟撒但代表了上帝的哪一个方面呢?Weiss进一步指出,《约伯记》中撒但这个角色的设置,是要表明“全知的上帝亦可能犯疑”(同上,p. 40)。

从Weiss对撒但这个角色的分析出发,不难得出这样的推断:耶和华与撒但的冲突本质上很可能是上帝自身的内在冲突,因为要考验约伯的本是耶和华,而撒但的问题:“约伯敬畏上帝岂是无故”,亦是只对耶和华才有意义的问题。从这个角度来看的话,关于耶和华确实可能怀疑约伯的观点就显得容易理解了,进而,从某种角度,对于上帝容让撒但去打击约伯这件事,我们也能够有更清楚的了解。此外,将撒但视为上帝自身内在冲突中“怀疑替身”的观点,能够很好地解决撒但在《约伯记》终场的缺席——由于上帝内心的冲突此时已然解决,因此撒但不需再次出现。

返观耶和华与撒但这两个角色的设置与他们之间冲突的展开,当能看出《约伯记》作者借助撒但为自己不符主流的立场所做的极为高明的修饰——一方面,他要肯定一切福祸都出于上帝[8],但另一方面,他又试图避免由上帝直接施加“无缘无故”(2:3)的灾祸给约伯这个上帝的仆人中的典范。事实上,与其说撒但是上帝的工具,不如说他是作者巧妙布局中的一枚棋子,作者构思了撒但这个角色,藉撒但之手“击打”约伯,以此来免除上帝独自承担的责任。用Weiss的说法,这是一种“神学上的谨慎考量”(theologicalconsideration)[9]。显然,这是《约伯记》作者回避与主流神学观直接冲突的一个极好的例证。

2、祝福与咒诅的反讽

在《约伯记》序幕中,天上的场景主要由上帝与撒但的对话构成,他们的对话中出现了明显的有关“祝福与咒诅”的主题。熟悉《申命记》的读者会很自然地联想到摩西在宣讲律法时关于“祝福与咒诅”的警告(申11:26-28;27:11-28:68),在本小节中,我们将对照《约伯记》与《申命记》对于该主题的不同处理,藉此揭示出前者对后者的反讽式使用。

在序幕中,当耶和华向撒但夸耀“我的仆人”约伯“完全、正直、敬畏上帝、远离恶事”(1:8)时,撒但显出不以为然,他尖锐地反诘约伯敬畏上帝的真实心理动机(1:9),认为上帝仅看到了约伯的外在行为,却没能没有洞察他的内心。他向上帝建议:

你且伸手毁他一切所有的,难道他不当面“祝福”你!(伯1:11)[10]

撒但的话激起了耶和华的好奇,于是他把约伯“一切所有的”都交在撒但手中,并叮嘱道:“只是不可伸手加害于他”(1:12)。

有一天,约伯得到接二连三的噩耗:他的牛和驴被示巴人掳去、仆人为“刀剑”所杀;羊群被从天而降的“上帝的火”“烧灭”;骆驼被迦勒底人掳去;狂风从旷野刮来,掀倒了约伯长子的房屋,正在筵宴的儿女无一幸免。开场所提及的约伯的财产与儿女,“他所有的一切”,顷刻之间灰飞烟灭(1:13-19)。

然而撒但没有得逞。约伯在痛苦中“祝福耶和华的名”(1:21),“并不犯罪,也不以上帝为愚妄”(1:22)。耶和华很满意约伯的言行,对撒但强调说:约伯仍“持守他的完全”。可是撒但再次挑战上帝,并用同样的措辞再次说,一旦触及他自身的骨与肉,“他必当面‘祝福’你”(2:5)。上帝就又一次把约伯交到撒但手中,吩咐说“只要留存他的性命”(2:6),

于是撒但从耶和华面前退去,击打约伯,使他从脚掌到头顶长毒疮。(伯2:7;和合本译文)

“从脚掌到头顶长毒疮”是一种极其痛苦的皮肤疾患,为什么撒但选择皮肤作为击打约伯的方式?他明明跟上帝说,“你且伸手伤他的骨头和肉”(2:5)。根据后来约伯“坐在炉灰中,拿瓦片刮身体”(2:8)的举动,以及在论辩中约伯几次提及的症状(7:5;19:17; 30:17-18,30)很多学者认为他身患的很可能是顽疾麻疯病(leprosy)或某种严重的皮肤病糙皮症(pellagra)[11]。其实,约伯在撒但的再次打击下患的究竟是哪种具体的病并不重要,《约伯记》的作者可能未必针对一种具体的疾病来写,重要的是,他可能希望突出:约伯在一瞬间被强烈而痛苦的疾病所袭击,而其令人憎厌的患处遍及身体的每一处。除了皮肤,还有什么部位能够遍及身体的每一处?同时,除了皮肤,还有哪个部位的疾患能够让人一目了然又触目惊心的?或许,这就是撒但选择皮肤来击打约伯的理由。

再找一找,我们或许能发现撒但舍弃“骨头和肉”而选择“皮肤”的进一步理由。在《申命记》中,当摩西警告以色列人,“你若不听从耶和华-你上帝的话,不谨守遵行他的一切诫命律例……这以下的咒诅都必追随你,临到你身上”(申28:15;和合本译文),那些咒诅中的一条是这样说的:

耶和华必攻击你,使你膝上腿上,从脚掌到头顶长毒疮无法医治。(申28:35;和合本译文)

对照前文可以很容易发现,用“毒疮”(שחין)来“击打/攻击”(נכה),而且毒疮要“从脚掌到头顶”(מכףרגל ועדקדקד)——除了人称以外,这两句中的措辞完全一模一样!我们几乎要怀疑自己的眼睛,这样严重的疾患原来是耶和华对不守诫命律例者的咒诅性惩罚,它何以会施加到约伯这样一个堪称典范的虔诚者身上呢?

《申命记》28章35节之前的几句是这样的:

你的牛在你眼前宰了,你必不得吃他的肉;你的驴在你眼前被抢夺,不得归还;你的羊归了仇敌,无人搭救。你的儿女必归与别国的民,你的眼目终日切望,甚至失明,你手中无力拯救……耶和华必将你和你所立的王领到你和你列祖素不认识的国去;在那里你必事奉木头石头的神,你在耶和华领你到的国中要令人惊骇、笑谈、讥诮。(申28:31-34,36-37;和合本译文)

在此,假如我们回想一下约伯在撒但手中第一次被打击所失去的:“牛、驴;羊;骆驼;儿女”(伯2:13-19),将会又一次惊讶地发现,这些在第一次打击中失去的东西,除了“骆驼”以外[12],都跟《申命记》28章31至34节的咒诅中的内容丝毫不差,甚至连次序都一样![13]而“令人惊骇、笑谈、讥诮”则同样是约伯在苦难中切切感受到的(伯17:6,30:9)。这难道仅仅都是巧合么?撒但施加给约伯的病就像一个意味深长的反讽,有意无意之间向《申命记》中有关“祝福与咒诅”的谆谆教诲投下了一个沉沉的问号。

事实上,福祸报应观是《申命记》特别强调的主题之一,而这种被反反覆覆重申的报应原则最精华地反映在第11章尾声处有关“祝福与咒诅”(blessingand curse)的对立:

看哪,我今日将一个祝福与一个咒诅陈明在你们面前。祝福乃在于你们听从耶和华-你们上帝的诫命,就是我今日所吩咐你们的;而咒诅呢——若你们不听从耶和华-你们上帝的诫命,偏离我今日所吩咐你们的道,去事奉你们素来所不认识的别神。(申11:26-28)

在第26节中,摩西明确地说:我今天要将一个祝福与一个咒诅(ברכהוקללה)摆在你们面前,他的言下之意是:一个祝福、一个咒诅,你们自己在两者之间挑选吧!随后,摩西向听他演讲的以色列人说明:“这个祝福”是什么,“这个咒诅”又会在什么条件下降临。事实上,这里所谓“祝福”或“咒诅”的依据无非是有否“听从”耶和华的诫命、并且奉耶和华为独一神(申11:28)。

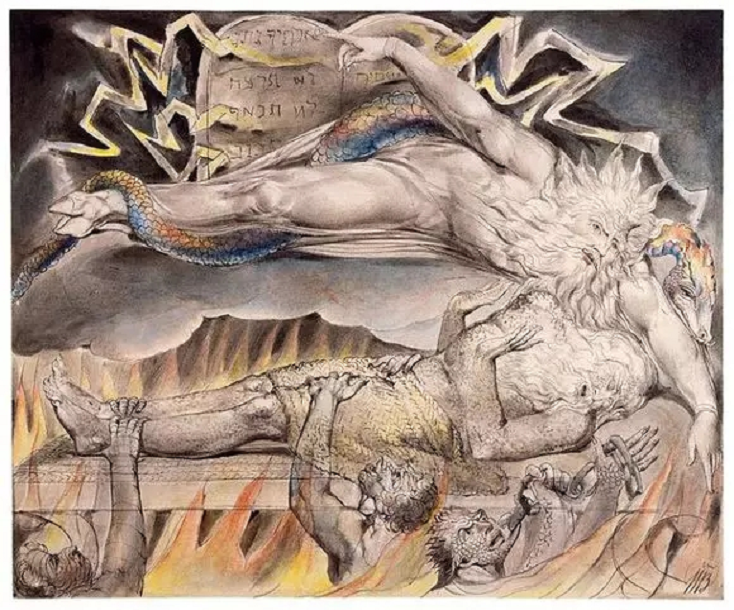

使者告诉约伯他的不幸

在《申命记》中,以“祝福与咒诅”为核心的训诫还集中地出现于27章11节至28章68节。在其中,摩西以更为详尽的方式,向各种触犯律法的行为发出咒诅,虽然他也为遵行诫命的人宣告了种种祝福,但跟咒诅的内容相比,那些给予祝福的篇幅实在微不足道。[14]

事实上,“祝福与咒诅”同样是《约伯记》——至少是在《约伯记》的序幕——中反复出现的一对关键词。如前所述,在他的儿子们设摆筵宴之后,约伯清早起来为他们献燔祭,还说:

恐怕我儿子犯了罪,心中“祝福”上帝。(伯1:5)

在此,显然“祝福”(ברך)一词要从“咒诅”(קלל)的角度去理解,仅仅出于避讳的理由,《约伯记》的作者选择了在“上帝”之前用“祝福”取代“咒诅”。同样,在撒但对上帝的两次挑衅中,两句一样的“难道他不当面‘祝福’你”(伯1:11,2:5)也都是用“ברך”(祝福)来表达“咒诅”的意思。当约伯承受了撒但所施加的两次打击之后,依然没有怨言,他的妻子看不下去了,对他说:

你还要持守你的完全么?“祝福”上帝,死了算了!(伯2:9)

在这几节经文中,每一次应该出现“咒诅”的时候,每一处实际上都是“祝福”[15],由此可以看到,在《约伯记》的序幕中,无论在约伯口中、撒但口中,还是在约伯的妻子口中,都出现了以上帝为宾语[对象]的“咒诅”——尽管在每一个地方,“咒诅”都被掩盖在“祝福”的外表下。

有学者认为,这里的婉语或者说避讳用法其实出于《约伯记》后来的虔诚的改编者(piouseditor),目的是为了让隐含在这些用词中的大胆与亵渎被遮盖起来[16]。但事实上,序幕中以“祝福”来替代“咒诅”的修辞更可能是《约伯记》作者的本意,一方面,正话反说可以起到“正说”无法起到的作用,它会带来一种“间离效果”,令有心的读者去回味在“反话”中会不会含有反讽的意思[17]。另一方面,当我们综观全书并将之作为一个整体时,就会意识到这很可能是作者用一种独特的方式在表达和强调约伯的“虔敬”,因为序幕中的约伯被刻意设计为一个典型的虔敬者。

事实上,在《约伯记》的序幕中,还有两处提到“ברך”(祝福)这个词,当撒但第一次伸手“击打”约伯,约伯接连听说他的儿女财产顷刻间全都失去之后,

约伯便起来,撕裂外袍,剃了头,伏在地上下拜,说:“我赤身出于母胎,也必赤身归回;赏赐的是耶和华,收取的也是耶和华。耶和华的名是应当祝福的。”(伯1:20-21)

在整个《约伯记》的序幕中,“ברך”共出现了6次,从上下文看,其中有4次是作婉语用的,它实际上表示的是“咒诅”,仅有两次,“ברך”确实指“祝福”[18]。此句中,“ברך”的实际指向类似于它作婉语时的对象——上帝,“耶和华的名”作为“上帝”或“耶和华”的替换,应该不仅出于文辞上丰富多变的考虑,作者很可能有意让约伯说出“耶和华的名是应当祝福的”,以此来表明约伯并非一个异教徒,并非任何意义上一般的虔敬者,而是耶和华——以色列上帝的信仰者和敬畏者。另一方面,多疑的读者有可能受到“ברך”的婉语用法的“误导”,去琢磨此处“祝福”一词的真诚与否,毕竟,约伯的这整句话并不是不能听出一丝一毫愤世嫉俗的意味。

3、“无故”:苦难问题的戏剧式提出

如前所述,在序幕的“天上场景”(1:6-12;2:1-7a)中,耶和华与撒但之间有两次面对面的交锋,其中有个看似不起眼的词各出现了一次:在第一次交谈中,该词出现在撒但的讲话中,而在他们的第二次交谈中,它出现在耶和华的讲话中。在我们看来,这个小词构成了理解约伯的苦难的钥匙——这个词就是“חנם”(无故,或“无缘无故”)。

“חנם”这个词第一次出现在撒但向耶和华提出的深刻而尖锐的问题中:“约伯敬畏上帝,岂是无故?”(1:9)撒但这样问耶和华,从一方面看,当然就如我们上节的分析中所言,是要置疑约伯的虔敬是否无利害得失的计较在其中,但是从另一方面看,这个提问的本身以及后面的说明就已经蕴涵了否定其内容的意味,也就是说,这句话的潜台词——约伯敬畏上帝难道不是为了得好处么?——其实蕴涵着这样的一种判断:敬畏上帝不应该是为了得好处。这个想法或许在今天显得平淡无奇甚或理所当然,但倘若我们穿越两千多年的时空去到圣经时代的以色列,就会感受到它的不同寻常之处了。

在《申命记》律法中,有不少章节都在要求以色列人“谨守遵行”耶和华的诫命后接着说,这样做的结果是:“对你们是好的”或“使你/我[们]可以得好处”(申5:29,33; 6:18; 12:25,28)[19]。《申命记》中各种不同的表述可以用一个有条件的承诺概括,即:倘若遵行律法诫命,行耶和华眼中看为正的事,则你[们]可以得好处。

事实上,《申命记》的教导是最常见不过的那种宗教教育,摩西教育以色列人听从上帝的诫命,敬畏并且尽心尽力爱上帝——为了他们自己的好处;倘若不为任何“好处”,为什么以色列人要敬拜耶和华呢?某种程度上,同样的问题对每一个宗教或许都是成立的。教育人们为了自身的“好处”而敬畏上帝、遵行诫命本身并没有什么问题,因为“好处”既可以指物质层面的安康福利,也可以指超越于物质的健全的人格心灵和高尚的品格德行。当人感觉自己无论在智力、体力或道德上力量微弱或信心不足时,求助于一个他所信任的有“大能”的神明是再自然不过的了。问题或许在于,《申命记》所谓的“好处”往往看上去仅仅关乎物质:获取应许之地、逐走仇敌、福泽后代、日子长久(申4:40;5:33; 6:19, 23; 12:25, 28等)。这样一种教导或许让《约伯记》的作者产生疑虑:难道我们是为了得好处才敬畏上帝么?

《申命记》针对的是最普通的以色列人,它的教导很朴素也很直接:因为耶和华是我们列祖的神,他用大能带领我们脱离埃及人的奴役、拣选我们、与我们立约、应许我们“流奶与蜜之地、人数极其增多”,所以我们要听从他所吩咐的典章律例,谨守遵行,这样,就会得好处,不然的话,耶和华会发烈怒,降下严重的咒诅之灾给我们。显然,这样的教导中包涵着一种对神的正义的诉求,它意味着,耶和华是严格地赏善罚恶的正义的神。当《申命记》用得失利害作为说服以色列人遵行律法诫命的法宝时,《约伯记》却藉撒但的问题“约伯敬畏上帝,岂是无故?”悄悄地置疑了申命派的功利主张,从而,也间接地置疑了《申命记》的神义主张。

让我们再来看撒但与耶和华交谈过程中“חנם”这个词第二次出现的场景。约伯在撒但的第一次打击后失去了全部儿女与财产,虽然他表示了自己的悲恸伤心,却依然“祝福耶和华的名”(1:21)。对此,耶和华感到很满意,当他再次见到撒但时,依原样夸赞“他的仆人”约伯,并对撒但说:

你虽激动我攻击他,无故地毁灭他,他仍然持守他的完全。(伯2:3)

耶和华的前半句话包涵了很多层意思。首先,他巧妙地将攻击约伯的原因归结为撒但对他的“激动”,第一个分句中已然包涵了两层意思:既将约伯的灾祸的起因归到撒但的“挑动”之上,又认可约伯苦难的真正施动者是耶和华自己。

前半句话的第二个分句其实更加意味深长,《约伯记》的作者在此让耶和华亲口说出,他对约伯的摧毁其实是“无缘无故的”。还有什么比上帝亲口说出的话更有权威的?《申命记》强调摩西的教训具有权威,那是因为它们来自耶和华的“晓谕”,而《约伯记》则让耶和华成为整部戏剧的一个主要角色,藉耶和华之口来表达一些作者自己所欲表达的见解[20],同时不易察觉地赋予这见解以权威的形式。

更深入地来看这句话,我们将有更惊人的发现。倘若约伯所遭受的正是我们通常所谓的“苦难”,耶和华的这句话在肯定他自己是这苦难的造作者之外,还揭示了一种完全不同于“申命派史家”所强调的苦难观[21],那就是:苦难可以是“无缘无故的”,它未必是对罪恶的惩罚!所谓“חנם”,就是“没有理由”、“平白无故”(withoutcause),上帝的意思是,约伯没有做什么值得这苦难的坏事,然而我们却无故地毁灭他。当然我们可以意识到,耶和华这样说的时候,他还是预设了“没有做坏事,就不该遭受苦难”这样类似申命派报应观的原则,但无论他的预设是什么,他这句话明明白白地说出了、肯定了、担保了约伯“无辜”受苦的事实。

因而,这里同样也有两层意思可以明确。其一,耶和华的这句话首先确认了约伯遭受的苦难是不应得的、是无辜的,这为诗体论辩部分约伯的抗辩与申诉的合理性提供了最清楚又最权威的支持[22]。其二,耶和华的这句话隐含了对“申命派史家”竭力强调的“苦难来自对罪恶的惩罚”这种神圣报应观的强烈抵触。当然,我们也应该看到,耶和华所讲的“无缘无故”,主要是为了确认约伯的无辜,至于约伯受苦的缘由,则并不落实在此。

在《约伯记》序幕苦难问题的戏剧式提出过程中,还有一个维度非常有意思,那就是约伯每次面对苦难的第一反应。第一次,约伯丧失全部家产儿女,他悲恸之余,不忘敬拜上帝,并说:“我赤身出于母胎、也必赤身归回,赏赐的是耶和华,收取的也是耶和华。耶和华的名是应当祝福的”(1:21)。第二次,约伯遭患皮肤恶疾,“坐在炉灰中,拿瓦片刮身体”,面对他妻子要他“‘祝福’上帝、死了算了”的气话,他正色表示:“你说话像愚顽的妇人一样。嗳!难道我们从上帝手里得好处,不也受祸吗?”(2:8-10)约伯的这两段话通常被当作他的虔敬的表现,传统上也将这句话看作他面对苦难的忍耐表现,以至于约伯这名字逐渐成了“忍耐”(patience)的代名词,而从这两段话推导出的约伯对苦难的逆来顺受的性格,也构成与对话中的约伯激烈抗辩的性格之间的强烈反差。许多学者就此认为,约伯的性格在《约伯记》散文叙事与诗体论辩之间的反差,正是该书出于不同作者手笔的明证。

然而悉心揣摩的话,可以觉察到序幕中约伯面对苦难的反应并不仅仅是消极的,事实上,就如作者通过耶和华的言辞含蓄地表达了他自己的立场一样,借助于约伯的话,他同样暗暗地传递了某种看似虔敬、其实可能激进的观点。

约伯面对第一次灾祸的反应可以说出自本能,他对上帝一向忠心耿耿的虔敬使他在悲恸之余,依然“祝福耶和华的名”。最有意思的细节是,在约伯的这句话中,撒但用来鼓动上帝的那句话——“难道他不当面‘祝福’你”——竟然在字面上被应验了!约伯果然祝福了上帝,但并没有在撒但所指的意义上“祝福”[=咒诅]上帝。为此,叙述者在随后的点评中说:“在这一切的事上约伯并不犯罪,也不以上帝为愚妄”(1:22;和合本译文)。约伯面对失去财产儿女的表现可说无懈可击,以至于耶和华再度对撒但夸耀约伯的虔敬时,撒但并未对约伯的反应本身提出任何置疑。

当星辰一同歌唱

当第二次面对灾祸时,约伯的反应通过他对他妻子“‘祝福’上帝,死了算了”(2:9)的回答表现出来。可以看出,在约伯妻子的话中,隐含了对撒但那句话的引用——他们俩个都在反讽的意义上提及对上帝的“祝福”,不过,与撒但不同的是,约伯妻子的话出于对约伯所受之苦的怜悯,她希望约伯能在死亡中解脱痛苦,因而她的出发点是好的[23]。

不过,约伯似乎没能领会他妻子的好意,不仅呵斥她,还用一句看似冠冕堂皇的话反问她:“难道我们从上帝手里得好处,不也得坏处?”(2:10a)约伯的这句反问很值得仔细推究。首先,如同我们在前文已经多次指出的,这句话中“从上帝手里得好处与得坏处”的概念直接就出自《申命记》律法[24],《申命记》强调的是:敬畏耶和华、遵行律法则得好处;反之,违背律法、不听从耶和华的吩咐,则受祸。然而,约伯在此却不分青红皂白地将“得好处”与“得坏处”两者相提并论[25],似乎有意要模糊掉导致这两个报应结果的截然不同的条件。其次,约伯妻子的话像是要动摇约伯对上帝的敬畏,然而约伯用这样一个反问式的回答试图增强自己的信心,而恰恰在这样一种“试图增强”中,约伯的内心可能已经不如先前那么坚定了,他似乎已经处于某种自我挣扎中。

与此同时,约伯说的这句话或许也隐含了“无论是福是祸,全都出于上帝,全没理由”这样的意思,从中不是不可能推出“上帝是任意的”这样的暗示。因而,某种程度上,他的话或许可从反讽的角度来理解。这样一种理解通常没有被留意到,或许因为开场(1:1-5)时叙述者对约伯的虔敬的强调实在太深入人心了,然而,这样一种理解事实上并非完全没有根据,因为叙述者在约伯说完第二段话后,再次对他的反应进行了点评:“在这一切的事上,约伯并不以口犯罪”(2:10b;和合本译文)。可以看到,叙述者这句点评与前一句有所不同,《约伯记》的作者这样写,未必出于文辞上改变风格的考虑,而是意图通过这样微妙的细节变化指出,约伯的确发生了改变。这一次,叙述者只是对约伯言辞的表面意思作出判断,他此时已经不再提约伯内心如何,而只是说约伯“并不以口犯罪”,这很可能暗示:约伯虽然没有以口犯罪,但心里却不如先前那样坚定。作者在这个细节中,很可能同时暗示了:如同上帝在撒但的挑动下开始怀疑约伯,约伯在撒但的打击下,心中也开始怀疑上帝。

从另一个角度看,这样的一种解读事实上也为《约伯记》全书的统一性提供了一个依据,序幕中的约伯如果已经在心中对上帝起了疑心,那么论辩中他的不平与激动的情绪以及申诉与抗辩的言辞就显得顺理成章,从而所谓序幕中的约伯与论辩中的约伯的“截然区分”就并不存在。不过与此同时也需要强调,这样一种解读本身与约伯的“无辜”并不冲突。约伯的“无辜”是针对他没有任何过错而受苦这个事实而言,在这个意义上,“无辜”与否跟约伯受苦的“原因”相关联,而约伯在序幕中第二次面对灾患所讲的话,已经是他遭受了所有的打击之后的言辞,已经在任何层面上与他受苦的“原因”无关了,因此,这样的解读并不影响约伯的“无辜”。

三、非结论的结语

以上对《约伯记》序幕的疏解首先试图表明,《约伯记》将戏剧情节的场景设置在遥远的异族、异地,是其作者有意要拉开约伯故事与现实的距离,而在贯穿全书的耶和华名字的使用中,作者隐然表明,他的作品不仅与以色列民族相关,而且也具有某种现实的针对性,不过,出于谨慎的神学考量,《约伯记》作者在约伯置疑神义的论辩部分,用其它的神名代替了耶和华,从而避免亵渎以色列上帝的神圣名讳。

继而,多角度细读《约伯记》序幕中耶和华与撒但之间的戏剧冲突显示出,作者既借助耶和华之口婉转地拒斥了申命派的报应原则,又为约伯在对话中的激烈抗辩提供了合理的基础。对照序幕中的其它细节与《申命记》的关联也可发现,耶和华视为虔敬典范的“仆人”约伯、撒但称为得到耶和华“赐福”的约伯,他所遭受的前后两次的祸患,其内容都可在《申命记》律法有关咒诅的条文中发现,换句话说,本应获得祝福的约伯,却遭受了违背律法才该得到的咒诅。如此的“祝福”与“咒诅”的反讽,隐然从不同侧面戏剧化地表达了《约伯记》对于正统的苦难观的揶揄。

从另一个角度看,《约伯记》序幕中发生于耶和华与撒但间的对话也暗示了“苦难来自上帝的考验”这样的思想。或许,《约伯记》提出的这样一种作为考验而非惩罚的苦难观在今天看来显得平淡无奇,然而,在其写作的时代这一立场却无疑具有激进的一面,至少,它与“申命派史家”竭力鼓吹的作为神圣报应的惩罚式苦难观显得针锋相对。限于篇幅,本文无法对《约伯记》中作为“考验”的苦难观作更为深入的探究,在此仅仅想指出,以考验来解释苦难当是衔接《约伯记》两个核心主题的线索,一方面,考验式苦难观直接针对申命派的报应式苦难观,从而间接地置疑了神的报应式正义的有效性;而另一方面,考验式苦难观则为集中反映在“智慧颂诗”(28章)、“以利户讲辞”(32-37章)和“耶和华讲辞”(38-41章)中的神意原则(神的权能与智慧主宰宇宙)预设了伏笔。

注释

作者简介

延伸阅读

(戳图打开购书链接)

《约伯记》双重修辞解读

张缨 著

296页,24.80元,2009年5月

华东师范大学出版社

(编辑:柳燕)

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。