张清江 | 死生与教化

编者按:本文原载《古典学研究》第七辑《〈论语〉中的死生与教化》(刘小枫主编,林志猛执行主编,上海:华东师范大学出版社,2021年3月),感谢张清江副教授授权“古典学研究”公号网络推送。

《论语》中孔子“未知生,焉知死”(《论语·先进》)的说法,跟“未能事人,焉能事鬼”一起,通常被理解为儒家不愿讨论鬼神生死问题的重要证据,进而成为判定儒家世俗主义的基本表达。不过,这种统一的印象和看法未必符合历史上儒家学者对《论语》这一说法的理解方式,尤其没有看到不同时代儒者从教化角度对生死问题做出的不同分析,以及由此产生的对孔子教导的理解差异。

要更加清楚地呈现《论语》此章的意义,需要在解释史的视域下对不同时代儒者关切重点及其解释方式的差异做出细致分疏,说明这些解释背后对生死与儒家教化关系的不同理解,由此才能更好看到,儒者如何经由经典解释回应不同时代的问题,进而推动儒家思想传统的发展。

本文以汉唐和宋代儒者如何理解和运用孔子“未知生,焉知死”的教导为中心,呈现他们如何借由对这一问题的理解而构建死生与教化之间关联的儒家解释,以及由此带来的与佛道教等观念之间的碰撞和互动。

❖ 《论语义疏》书影

(梁)皇侃撰,日本大正年间怀德堂排印本

一 文本与问题

“未知生,焉知死”的说法出于《论语·先进》,其完整说法是:

季路问事鬼神。子曰:“未能事人,焉能事鬼?”曰:“敢问死?”曰:“未知生,焉知死?”

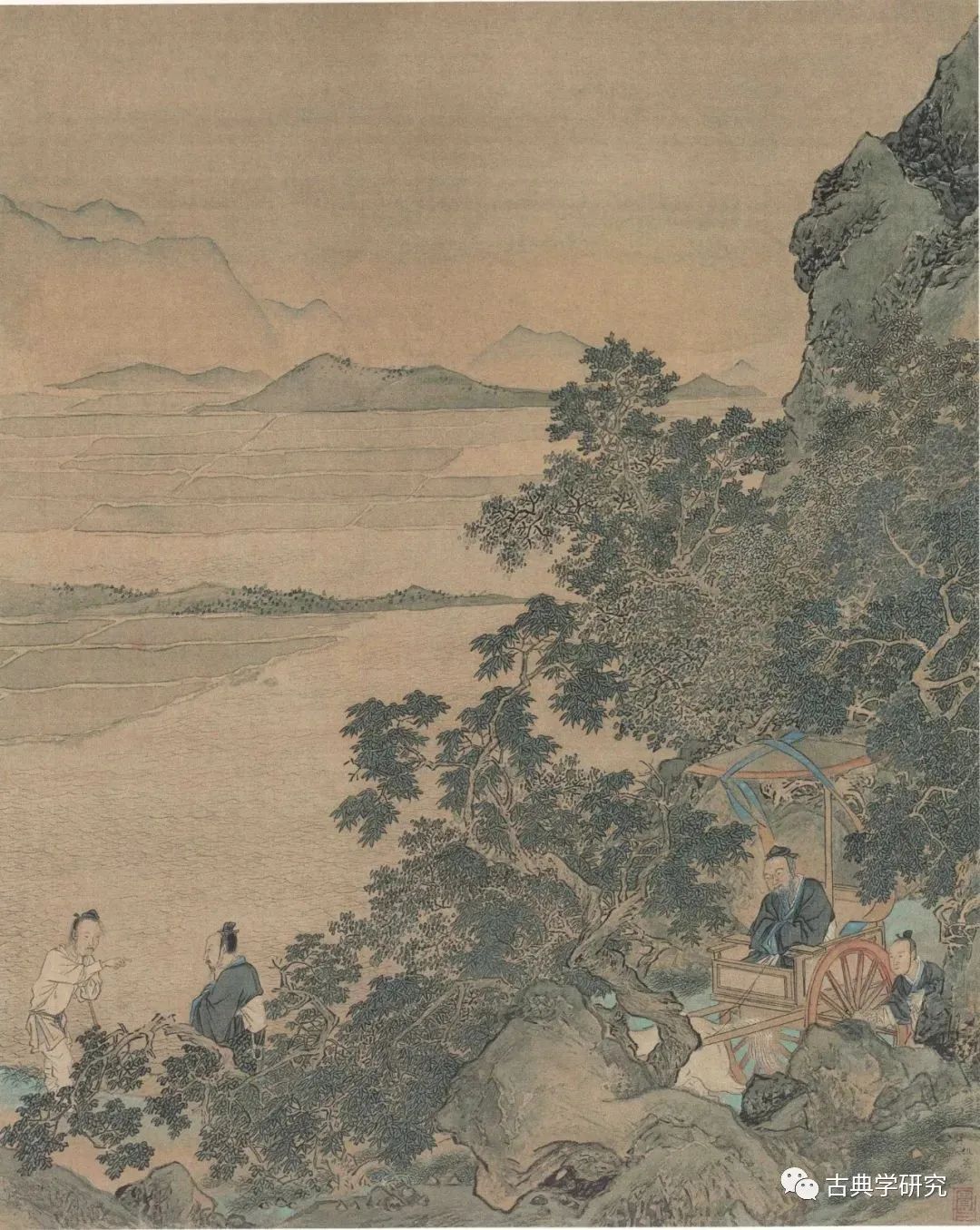

❖ 《子路问津图》,(明)仇英绘

因而,跟《论语》作为孔子“行教”记录的基本性质一致,这则对话本身就是对圣人施行教化的记载,它首先涉及对子路的直接教导,并在后世因着圣人言行的典范性而获得“教”的普遍意义。

对话的主题涉及“鬼神”和“生死”,在当时的思想语境中,这两者之间有着紧密关联,因为“事鬼神”是践行祭祀之礼,而祭祀的主要对象,为家中去世的祖先。按照儒家的理解,祭祀的基本理据是“追养继孝”,其基本原型是子女与父母之间的关系,是孝子事亲之道的其中之一:

是故孝子之事亲也有三道焉:生则养,没则丧,丧毕则祭。[3]

夫祭之为物大矣,其兴物备矣,顺以备者也,其教之本欤。是故君子之教也,外则教之以尊其君长,内则教之以孝于其亲。是故明君在上,则诸臣服从。崇事宗庙社稷,则子孙顺孝。尽其道端其义而教生焉。是故君子之事君也,必身行之。所不安于上,则不以使下;所恶于下,则不以事上。非诸人,行诸己,非教之道也。是故君子之教也,必由其本。顺之至也,祭其是与? 故曰:“祭者教之本也已。”[4]

君子所应当具有的尊君、孝亲等品德,归根到底都可以在祭祀中学习,孔颖达在注解《礼记》这段文字时解释说,“此一节明祭祀礼备具,内外俱兼修之于己,然后及物,是为政之本”。[5]可见,祭祀对儒家理想的政教秩序意义重大,祭祀礼仪自然也成为施行教化的重要方式。[6]因而,孔子当然不会轻视或忽略祭祀的重要性,《论语》中也随处可见其躬行祭礼时的谨严与谦恭。在这个意义上,如果单从作为支撑祭祀礼仪背后之“知”的角度来说,子路对“死”的提问并不突兀,而是包含着对祭祀教化问题的深层关注。

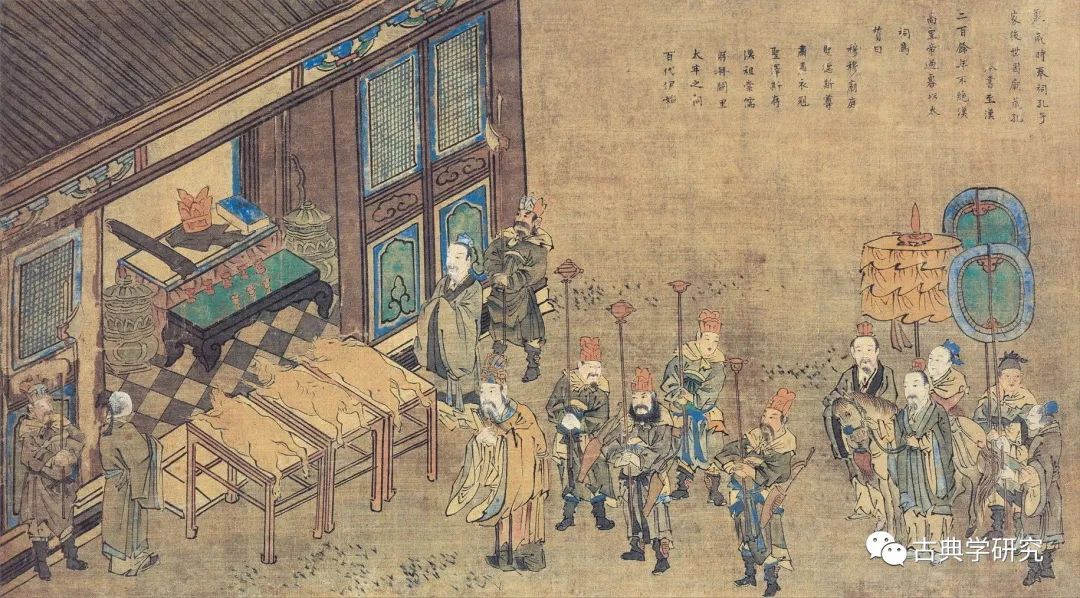

❖ 《孔子圣迹图·俎豆礼容》,(清)焦秉贞绘

二 “孔子不道无益之语”

汉唐是经学发达的时代,在经学家的眼中,孔子最大的功绩,在于为后世“立法”,通过删削经典确立政治秩序的基本原则。在这种关注下,孔子“未知生,焉知死”的说法,首先被视为对子路所提问题的“抑止”,是孔子不愿回答的表现。何晏(字平叔)和皇侃(488-545)在注释中都引用了陈群“鬼神及死事难明,语之无益,故不答”的说法,成为汉唐儒者理解孔子态度的基本基调。邢昺这样总结:

此章明孔子不道无益之语也。子路问事鬼神者,对则天曰神,人曰鬼,散则虽人亦曰神,故下文独以鬼答之。子路问承事神其理何如,“子曰未能事人,焉能事鬼”者,言生人尚未能事之,况死者之鬼神,安能事之乎。“曰:敢问死”者,子路又曰,“敢问人之若死,其事何如”,“曰未知生,焉知死”者,孔子言女尚未知生时之事,则安知死后乎?皆所以抑止子路也,以鬼神及死事难明,又语之无益,故不答也。[8]

子贡问孔子:“死人有知无知也?”孔子曰:“吾欲言死者有知也,恐孝子顺孙妨生以送死也,欲言无知,恐不孝子孙弃不葬也。赐欲知死人有知将无知也,死徐自知之,犹未晚也。”[13]

这段对话讨论的死人“有知”、“无知”,跟子路“问死”有着相当的一致性,虽然其真实性无从得知,但至少可以反映汉代人的观念。或者说,这是汉代学者通过孔子之口表达他们自身对生死知识的看法,并在相当程度上解释了他们所理解的孔子不答子路的原因。在他们的看法中,无论是对死人有知还是无知的回答,都可能在事实上妨碍子孙“养生送死”的现实行动。郑玄(字康成,127-200)等经学家对《礼记·祭义》“宰我问鬼神”一段的注释表明,在汉代的普遍观念中,丧葬和祭祀礼仪并不奠基于对死后和鬼神的确切知识,而是圣人为了天下政教秩序精心设立(“设教”)的产物,“鬼神”成为祭祀对象是圣人“合”的工作,祭祀之礼是圣人之“制”,以“教众反始”,使民众懂得“慎终追远”,其目的是“为黔首则”,即为民众立法。[14]

由此,祭祀是“圣人设教”的结果,是圣人“令其如此”,目的是“教民”,是培养报本、尊顺的德性,以利天下国家秩序。[15]在这个意义上,不难理解,对子路问题“无益”的判定,是汉儒基于这种认知的必然结果。

三 “幽冥”与“世教”

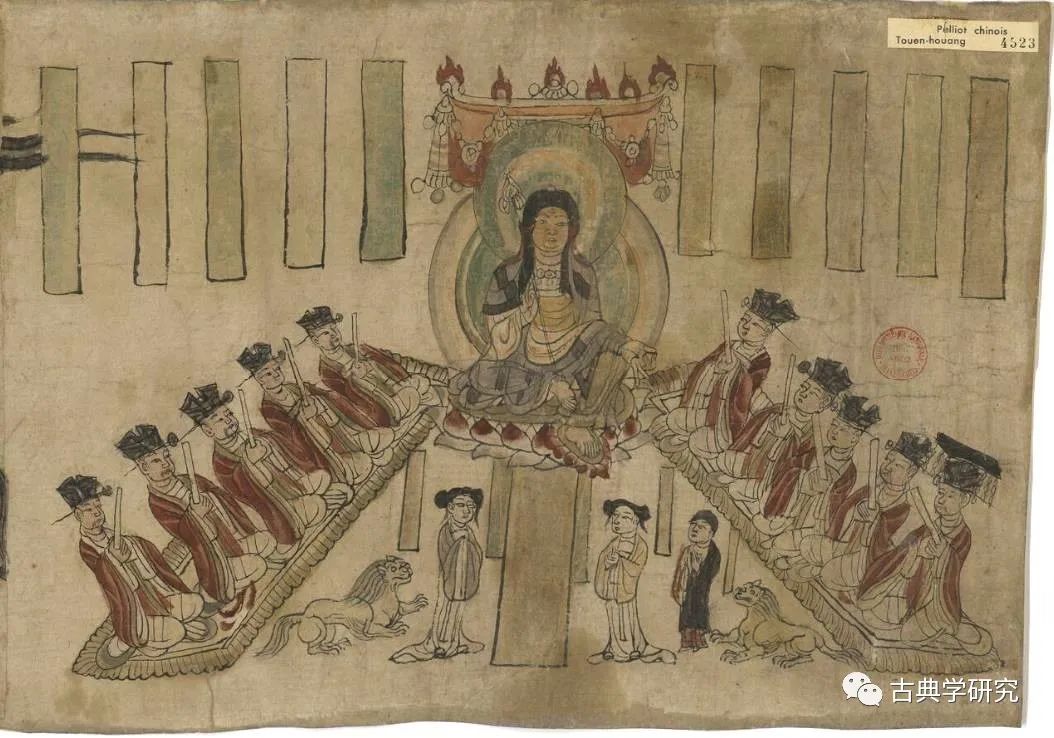

❖ 敦煌壁画《佛说十王经》(局部)

问曰:“孔子云,未能事人,焉能事鬼,未知生,焉知死。”此圣人之所纪也。今佛家辄说生死之事、鬼神之务,此殆非圣喆之语也。夫履道者,当虚无澹泊,归志质朴,何为乃道生死以乱志,说鬼神之余事乎?[19]

夫至道缅邈,佛理幽深,岂是悠悠常徒所能习求?……先圣有言:未知生,焉知死。而令一生之中困苦形神,方求冥冥黄泉下福,皆是管见,未体大化。迷而知反,去道不远,可不三思?运不居人,忽焉将老,可复追哉?[20]

这两段文献,第一条出自《牟子理惑论》,是时人向牟子的提问,第二条是东晋权臣桓玄(369-404)写给庐山慧远(334-416)的书信,均收录于南北朝僧人僧祐(445-518)所编的《弘明集》中。两条材料均是对佛教“辄说生死”的批评,且都以孔子“未知生,焉知死”作为基本论据。

当然,两段材料的具体批评有很大差别。《牟子理惑论》的说法虽然借用孔子观点,但同时糅合了道家观念,将“虚无澹泊,归志质朴”作为求道者的目标,认为讨论生死会“乱志”,不利于虚无、质朴这种目标的达成,并非完全是儒家立场的论证。相比之下,桓玄的说法更多依据儒家对现世伦理的重视,认为死后世界虚无渺远,不应以三世轮回和福报的观念为依据,让今世远离亲情,去过“毁其形骸,口绝滋味,被褐带索,山栖枕石,永乖世务”的生活。在桓玄看来,选择那种遁世的生活是一种“管见”,是没能真正体悟宇宙大化的表现。

周孔之敎,唯说现在,不明过去未来,而子路此问事鬼神,政言鬼神在幽冥之中其法云何也,此是问过去也。……云曰“敢问死”者,此又问当来之事也,言问今日以后死事复云何也,云曰“未知生,焉知死”者,亦不答之也,言汝尚未知即见生之事难明,又焉能豫问知死没也。[22]

四 从“抑止”到“深告”

孔子曰:未知生,焉知死。人多言孔子不告子路,此乃深告之也。[24]

子路学于夫子,以事鬼神为问,又以死为问……夫子答之曰,未能事人焉能事鬼,未知生焉知死。此盖夫子提耳而诲子路,无非真实语。世儒乃或以为拒子路之问,岂不哀哉。[25]

子路亦尝问死,子曰,未知生,焉知死。不知者谓子不答其问,知者谓子真答其问也。[26]

然非诚敬足以事人,则必不能事神;非原始而知所以生,则必不能反终而知所以死。盖幽明始终,初无二理,但学之有序,不可躐等,故夫子告之如此。程子曰:“昼夜者,死生之道也。知生之道,则知死之道;尽事人之道,则尽事鬼之道。死生人鬼,一而二,二而一者也。或言夫子不告子路,不知此乃所以深告之也。”[29]

❖ 朱熹(1130-1200)

幽明之故,死生之说,鬼神之情状,未有物格、知至而不能通乎此者也。[30]

可见,通过对“知生可以知死”和“知生先于知死”这两个向度的阐发,理学家对孔子“未知生,焉知死”的说法做出了非常不同于汉唐儒者的解释。

借由这种解释,首先,生死问题成为宇宙大化流行的基本问题,在理学天道性命的思想系统中占有一席之地,不再是要被排斥或拒绝的话题。

结语

❖ 《孔子圣迹图·梦奠两楹》,(清)焦秉贞绘

注释

作者简介

张清江,男,1986年2月生,山东枣庄人,哲学博士。中山大学哲学系副系主任、副教授,硕士生导师。主要研究领域为中国哲学、中国宗教与社会。已主持国家社科基金后期资助项目一项,参与国家社科基金重大项目、青年项目及其他省部级课题多项。出版专著《信仰、礼仪与生活——以朱熹祭孔为中心》(中国人民大学出版社,2020),译著《立法者的神学》(华夏出版社,2013年)、《立法与德性》(华夏出版社,2019年)等,在《世界宗教研究》《中国哲学史》《哲学与文化月刊》等学术期刊发表论文20余篇。

延伸阅读

(编辑:王潇语 配图:周翰)

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理