首发 | 刘小枫 :克劳塞维茨的神话抑或现实(节选)

1

编者按:本文为刘小枫教授提交给2021年10月23日-24日召开的“政治:中国与世界论坛第四届年会:跨学科视野下的中国复兴”学术研讨会的与会论文。感谢刘小枫教授授权“古典学研究”公众号独家网络首发,以飨读者。

克劳塞维茨(Carl Von Clausewitz,1780–1831)

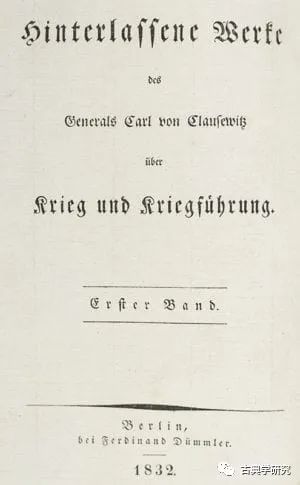

时下流行“牛津通识课程”,克劳塞维茨(1780 - 1831)的《战争论》赫然在列,这让业内人士多少有些意外。[1]毕竟,有幸入选这门课程近两百项主题的历史名人并不多。

当然,《战争论》养育了数代德国军事人才,甚至普通军官也“不断引用克劳塞维茨”,但德国军队在两次世界大战中都战败了也是历史事实。对德国的军事思想史家来说,究竟是“克劳塞维茨在过去两个世纪里对德国军队战略的影响显然被高估了”,抑或是“两次世界大战的失败唤醒了德国人思想中‘真正的克劳塞维茨’”,迄今仍争议不断,虽然人们必须承认,《战争论》“至少为21世纪的德国和英美的战略理念奠定了基础,规定了界限”。[7]

《战争论》得以进入“牛津通识课程”,恐怕不是因为其中的作战指导原则有多么不同凡响。20世纪的英国著名军事学家李德·哈特(1895 - 1970)有“20世纪的克劳塞维茨”之称,这对他来说不啻历史的讽刺。因为在他看来,正是由于恪守克劳塞维茨的教条,德国军队才在两次大战中遭遇惨败。克劳塞维茨的战争哲学“变成了普鲁士人的‘马赛进行曲’”,既让人“血流沸腾”又“令心灵中毒”,因为它把会战视为唯一“真正的战争行动”,让战争艺术“变成了大规模屠杀的机器”。[8]

一

1936年7月中旬,正当伊比利亚半岛美丽的夏季来临之际,西班牙的“革命与反革命”力量之间爆发了大规模内战:

这场战争历时三年,史学界习称“西班牙内战”,实际上是一场国际战争。克劳塞维茨的战争学说是否能让今天的人们更好地理解西班牙内战呢?抑或这场战争会挑战他关于现代战争的看法?

1913年孙中山、黄兴在上海举行会议,决定发动“二次革命”。图为孙、黄和与会人员合影

国共双方的军队都是革命军,而且都有域外军事顾问参与作战指导。不过,中国的内战并没有像西班牙内战那样,引来世界53个国家约四万多志愿者参战(包括中国人和美国人)——英、法两国政府虽然宣布对这场内战保持中立,但民间自愿参战者实际不少。[14]

1936年12月12日,张学良、杨虎城将军毅然实行“兵谏”,扣留前来西安督战的蒋介石,逼使国民政府“停止内战、联共抗日”,两大革命党开始第二次合作。半年后(1937年5月),国民政府组建“中央视察团”(中共称“中央考察团”),前往中共中央驻地延安以及陕西关中、甘肃东部的红军驻地,一探中共党政和军事力量虚实,摸清“共党人士之潜在意向,以作今后合作共处之准则”。[15]

国民党军统部门派出情报官杨蔚做考察团团长的随从参谋,他在晚年以“退思”化名撰写回忆文说,此行留下的种种印象让他终身难忘。比如,走访设在云阳镇的红军前敌总指挥部驻地时,他见到红军将领虽条件极为艰苦,但“对军事学术的研究,毫不疏忽”:

情报官杨蔚还见到,红军基层官兵尽管生活条件极为艰苦,平时仍以排为单位,在地上“塑造各种地形地物”作沙盘琢磨战术。不过,他并没有由此领悟到,中国工农红军这支革命军队不可战胜的力量来自不畏艰辛、不怕牺牲、勇于且善于战斗的德性品质,而非军事教科书的教条。

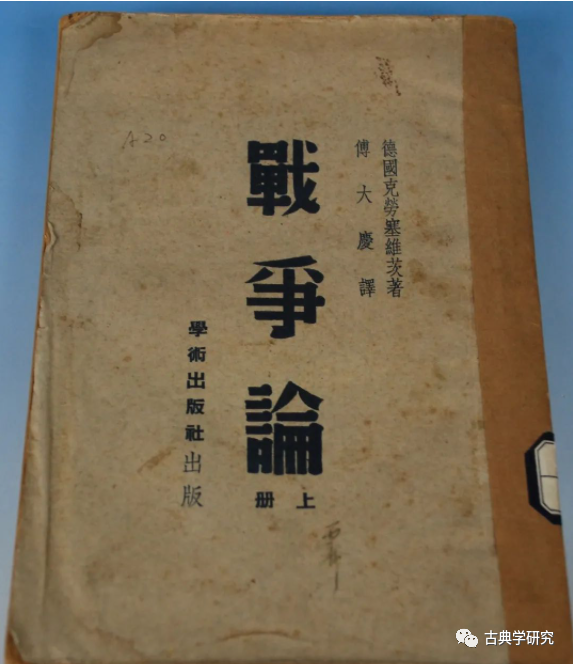

军事指挥是一门艺术,与任何艺术才华一样,军事才华来自偶然的天赋,而非书本知识。当然,即便是军事天才,组织军事力量并展开行动也需要种种知识。克劳塞维茨的《战争论》名气很大,是现代公认最优秀的军事著作,但组织军事行动与从大政治角度理解战争还不是一回事情。列宁和毛泽东都认真研读过克劳塞维茨的《战争论》,但有见识的史学家不会认为克劳塞维茨对他们的军事思想有什么实质性影响。相反,倒是有史学家因此而对《战争论》在“今天的世界声望感到怀疑,因为这项世界声誉实际上是在像列宁和毛泽东这样的职业革命家参与下才得以成就的”。[19]

粟裕大将生前读过的《战争论(上册)》,现藏于茅山新四军纪念馆

二

按照“近乎神话”的说法,克劳塞维茨虽然“没有打过大的战役,也没有赢得过任何战局的胜利”,“只是亲身经历过很多战役和战局,研究了数目更为众多的战役和战局的战史”,但他年轻时对德意志思辨哲学情有独钟,尤其崇拜费希特(1762 - 1814)和黑格尔(1770 - 1831),于是成了“首屈一指的军事哲学家”。克劳塞维茨比黑格尔年轻十岁,比后者晚两天离世。“遗憾的是,他同黑格尔没有什么私交”,仅年轻时在普鲁士陆军元帅格奈泽瑙(1760 - 1831)家的聚会上见过黑格尔一面。[20]爱好思想史的人们会想:若克劳塞维茨拜访黑格尔,他们会谈什么呢?

《战争论》并非单纯探究战略和战术的军事著作,这一点确实无可争议。出生于瑞士的约米尼(1779 - 1869)仅年长克劳塞维茨一岁,他们都是从拿破仑战争中走出来的军事思想家。但在军事思想史家看来,约米尼的著述“既从未能够令人满意地捕捉住拿破仑军事思想中所蕴含的哲理,也未能令人信服地提取其理论的精髓”,以至于“成了战例的讨论、规章条文的罗列,再加上警句格言的大杂烩”。相反,克劳塞维茨的著作则“较富于哲理”,他“不仅把握住了拿破仑思想的哲理,而且还将自己的思想揉了进去”。[25]更重要的是个体德性:克劳塞维茨“意志更坚强、情感更稳定”,“他书写战争是为了满足自己,或许也为了告慰1813年死于战火的沙恩霍斯特的英灵,后者为其年轻的被保护人树立了人格正直和思想正直的最高标准”。[26]

施米特说,克劳塞维茨并不仅仅是普鲁士总参谋部的一位“能干副官”,“唯有作为政治思想家而不是将军、部队首长、政治人物或外交官”,他的历史形象才真实(施米特,《评论与提示》,页6 – 7)。对克劳塞维茨的如此评价让人觉得,没读过《战争论》应该感到羞愧。但是,这种赞誉究竟有几分真诚,颇值得怀疑。因为,施米特又不无讽刺地说,《战争论》是“第二次世界大战的胜利者”留给普鲁士不多的“残余物”之一,“对普鲁士的敌意”虽然广为流布,“却几乎没有伤及克劳塞维茨”(施米特,《评论与提示》,页35)。似乎德国虽然被英美打败,但普鲁士人克劳塞维茨的理论却打败了英美。事实上,施米特对克劳塞维茨用得最多的称呼是“低阶权力精英”(施米特,《评论与提示》,页14、19、24、32、34)。

直到今天,“战争无非是政治[通过另一种手段]的延续”仍然是人们喜欢随口引用的克劳塞维茨名言——甚至美国的国际政治学名家也不能免俗。[27]施米特对战争的性质及其历史复杂性的认识要深刻得多,他若欣赏克劳塞维茨,难免让人感到奇怪。早在1930年代,施米特就已经写道:

三

列宁《克劳塞维茨“战争论”一书摘录和批注》

人民出版社1960年版

列宁摘录了克劳塞维茨在书中对政治下的如下定义:

列宁摘录后随即批注:“政治是什么?”显然,列宁对克劳塞维茨的政治理解表示怀疑。克劳塞维茨紧接着还说:

列宁摘录这段论述后随即批注:“注意,接近马克思主义;政治= 全社会一切利益的代表”(列宁,《摘录和批注》,页22)。列宁敏锐地看到,克劳塞维茨对“政治”的理解非常现代,或者说非常贴近启蒙哲学的理解。

在这里,列宁认同克劳塞维茨的观点,他的批语是“战争不能仅凭敌忾心进行”(列宁,《摘录和批注》,页22)。战争并不是“政治[通过另一种手段]的延续”,毋宁说,“实际的战争不外乎政治本身的表现”。按照军事史家的描述过,这话的意思是:战争的性质依政治性质的改变而变——

受基督教政治单位内战的触动,霍布斯(1588 - 1679)被迫“重新回到原始状态”,像普罗塔戈拉那样,从“起初世人分散居住,没有城邦”时开始探究人世政治及政治术的形成,写下了划时代的《利维坦》,其中大量谈到战争。克劳塞维茨不可能不知道这部大著,既然如此,他在《战争论》中不谈论内战,肯定有其原因。

显而易见,吉本还沉浸在启蒙时代人文主义者的理想之中,而他的说法实际上无异于基督教欧洲古典文明的一曲挽歌。如果克劳塞维茨所考察的自16世纪以来的欧洲战争与普罗塔戈拉所说的“建立城邦来保存自己”这一政治目的并无二致,[39]那么,他的战争学说又在何种意义上堪称“现代”呢?

四

普罗塔戈拉没有提到,“艺匠技艺”不仅可让“世人填饱肚子”,同样可用于有效提高战争中消灭敌人的手段。霍布斯则清楚地看到:

普罗塔戈拉的说法最站不住脚的地方在于,即便有了治邦技艺,世人仍然无法避免斗争,以至于战争术始终是政治术的一部分。对于普罗塔戈拉来说,技术的发展意味着人类文明的进步,克劳塞维茨则看到,这种进步并不能改变人世政治的某些基本性质:

16至17世纪是现代欧洲文明的第一个政治成长期,“王朝君主以本国贵族和独立公国为代价,或巩固或扩展他们的领土主权”——“连续不断的战争,带来了步兵、火器和大型军队的发展”。[41]这一趋势一直持续到克劳塞维茨的时代,但发展的技术程度并没有出现质的飞跃,因为那时第一次工业革命才刚刚开始。在克劳塞维茨去世20年后的克里米亚战争(1853 - 1856)中,工业技术革命的成果才开始进入战争领域——史称世界历史上“第一场真正意义上的现代[工业化]战争”。1853年11月,装备新型火炮的俄国海军轻而易举地就消灭了安纳托利亚北海岸锡诺普要塞的土耳其舰队,交战双方随后“都匆忙成立了装甲浮动炮群”。刚发明出来不久的来福枪极大地提高了步兵火力,铁路和蒸汽机战舰改变了兵力的投送能力和机动速度,电报则使情报和命令传递变得神速。[42]

仅仅半个世纪后,工业技术进步已经成为战争术不可或缺的要素,甚至“游击队员也应分享发展、进步、现代技术和科学”:

赫斐斯托斯与雅典娜是诸神中的一对兄妹,分别掌握铁匠技艺和纺织技艺,后者要复杂得多,尤其需要心思绵密的谨慎德性。纺织术是女人的技艺,但雅典娜也是战争女神。在柏拉图的《政治家》(280a1-6)中,统治术被比作编织术,而战争术是最难习得的统治术。普罗塔戈拉明确说赫斐斯托斯掌握“用火技艺”,对雅典娜掌握的技艺则含糊其辞。[45]战争不是个人甚或群体之间的暴力行为,而是政治单位之间你死我活的斗争。“用火技艺”涉及火力,这是作战能力最为基本的要素,但与组织作战的技艺相比,如何配置和使用火力就只是从属性的技艺了。

普罗米修斯盗火种

德意志三十年战争之后,欧洲的战争周期越来越短促,18世纪的西班牙王位继承战争(1701-1714)和七年战争(1756-1763)已经具有超出欧洲地域的国际性质——从西印度群岛到东印度群岛以及北美各处都有战端。这些战争不仅催生了第一流的军事指挥家,尤其重要的是,欧洲王国的军队逐渐开始职业化。

法国大革命后(1796年),师级建制逐渐成为其他欧洲国家争相模仿的标准,一个国家的军力或投入某个战役的兵力按“师”来计算。拿破仑战争既是对这种初级版现代正规化军制的一次检验,也极大地促进了现代军事的正规化,并决定了19世纪前半期军事发展的基本趋势。

五

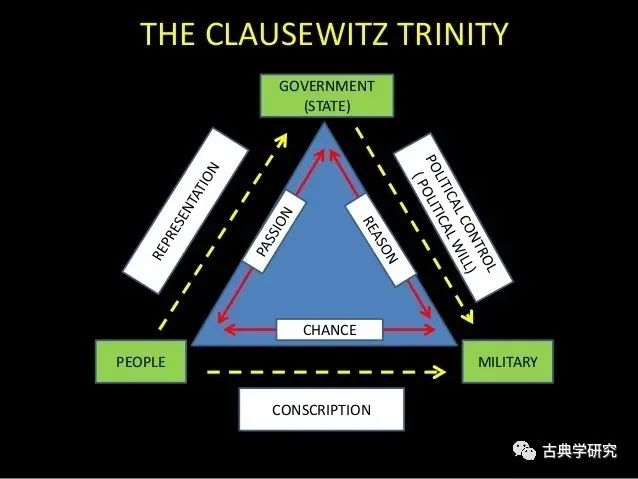

值得探究的问题出现了:克劳塞维茨的“奇特的三重性”战争观与法国大革命有什么关系吗?

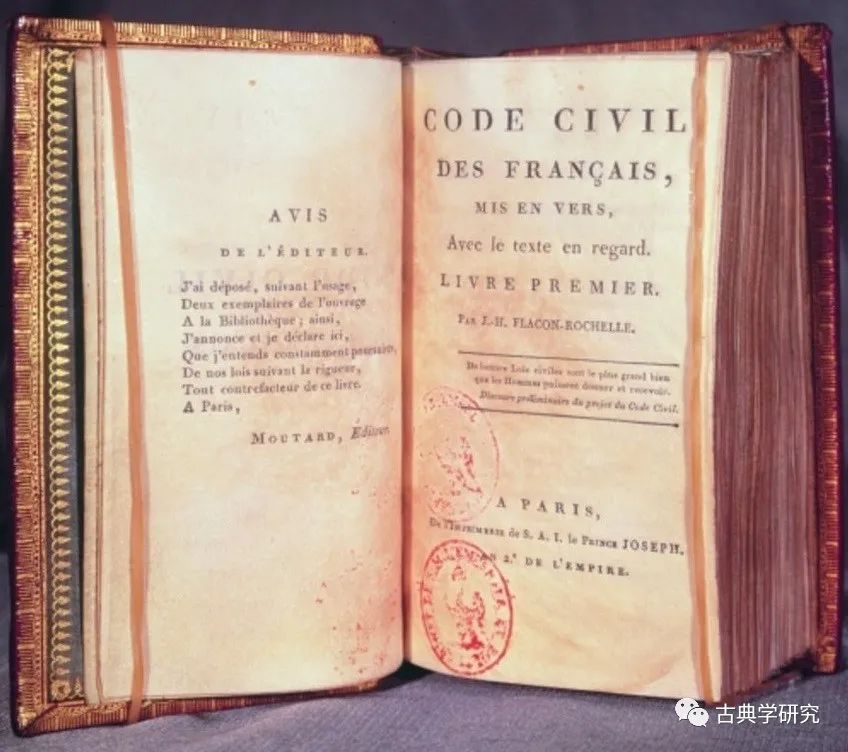

拿破仑终结了革命后国家陷入的不稳定状态,但并没有抛弃革命成果,反倒沿用了诸多革命时期的措施。就我们眼下关注的问题而言,最值得注意的是,拿破仑全面贯彻罗伯斯庇尔政权颁布的全国征兵制(1793),建立起世界历史上第一支现代意义上的共和国正规军——革命的人民军队。

由此看来,1793年是世界军事史上的一个标志性时刻,因为,罗伯斯庇尔革命政权创设的普通兵役制在古典与现代的战争形态之间划出了一条明确的分界线。

历史社会学家有理由说,战争变成了人民参与的事业,堪称基督教欧洲政治成长史上的“第二次军事革命”:

不过,有政治史学家认为,人民军队的发明应该归于英属美洲殖民地的“革命者”:

这种说法的夸张程度太过明显,与历史事实不符。英属美洲殖民地的“独立战争”并不是靠“爱国热情”打响的——那个时候的英属美洲殖民地还不是一个国家,英国议会与殖民地议会的冲突是一场英国内政危机。即便爆发武装冲突之后,危机的走向也并非殖民地的“独立”。在随后一年里(1775年5月到次年5月),北美殖民地从大英帝国分裂出去的结局才变得无可挽回。[57]北美殖民地的独立与其说是“殖民地对帝国的反抗”,不如说是“一场英国内战”,北美的独立也“不是战争的起因和目的,而只是内战的结果”。[58]事实上,华盛顿著名的“告别演说”并没有呼吁“一场新的军事革命”。

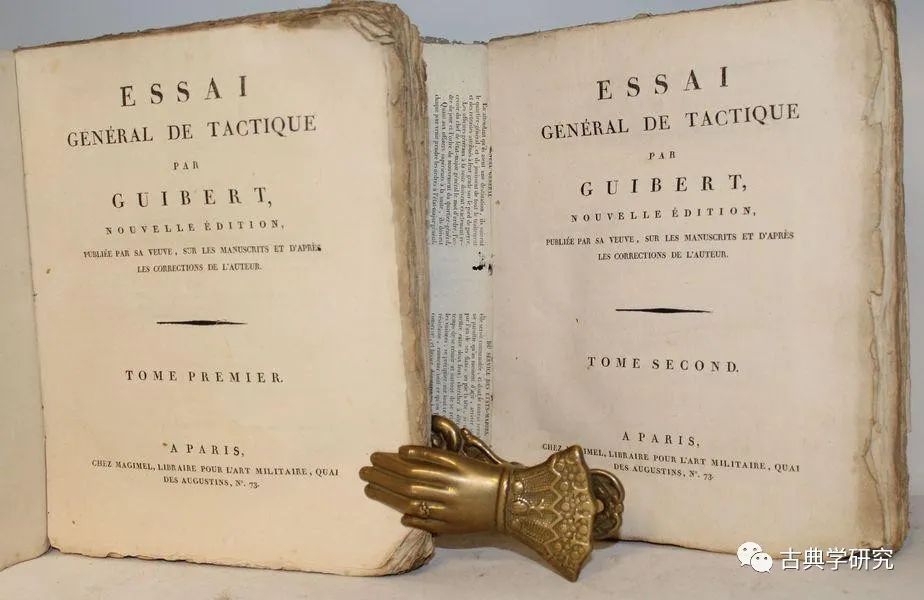

若要追溯罗伯斯庇尔革命政权搞军事改革的思想源头,还得回到革命前的启蒙运动,因为,“建立公民军队是启蒙哲学家的普遍主张”。吉伯特相信,若给法兰西王国的军队“注入人民的活力,法国就有可能创造出一种较为速决和更有威力的战争”。[59]他在《战术通论》中这样写道:

六

拿破仑临危受命时,法兰西革命政权正面临第二次反法同盟围攻。凭靠革命政府打造的人民军队,拿破仑集中兵力先打击意大利北部的15万奥军,迫使奥地利退出战场,让英国丧失在大陆上的立足点。这一战略决心的意图是:先打威胁更大的敌人。毕竟,西面的英军没有战略纵深。随后,拿破仑主动与英国媾和,而英国眼见反法同盟实际上已经瓦解,便顺势而为,同拿破仑在法国北部小镇亚眠缔结和约(1802年3月)。

共和革命精神与传统的王政制度在拿破仑政制中叠合为一,这给政治史学乃至政治哲学带来解释上的极大困难。关于拿破仑的书层出不穷,对他的历史评价迄今众说纷纭,甚至尖锐对立(罗伯茨,页32-33),原因就在于此。拿破仑的同时代人斯塔尔夫人(1766 - 1817)已经写道:

这无异于说,拿破仑使得法兰西国家军队的精神面貌焕然一新。可是,直到今天,人们仍然能从美国学者编写的“人文通识读本”中读到如下矛盾说法:

法国大革命的继承人竟然是现代独裁统治的开山祖,这会让今天的人文学士想不通。其实,更让人想不通的是,拿破仑也是美国革命精神的继承人。

加冕后的拿破仑在卢浮宫接见军队代表(1804)

法国革命爆发的第二年,英国著名政论家伯克(1729-1797)就发表了小册子《法国大革命感想录》(1790),尖锐抨击巴黎发生的暴力事件。在伯克眼里,法国革命“不只是法国的危机,而且是整个欧洲的危机,或许还要超出欧洲之外”:

托马斯·潘恩(1737 - 1809)比伯克仅小8岁,作为英属美洲殖民地与宗主国分离的有力推手,他随即撰写小册子《人的权利》(1791)反驳伯克,并将法国革命与英属美洲殖民地的“独立”联系起来:

《人的权利》一上市“很快就超过伯克小册子的销售量”,潘恩随即安排法译本的翻译和出版。革命青年拿破仑读到小册子后振奋不已,称潘恩为“共和国的火炬,一切传奇中最伟大的人物”。结束意大利战役回到巴黎时,拿破仑听说潘恩正住在巴黎的戏院四街一位朋友家里,他立即前往求见。见到潘恩后,拿破仑情不自禁地“讲了一大堆”倾慕之言:他每晚就寝时总要把《人的权利》放在枕头底下,对《常识》和《理性时代》可以倒背如流,还认为世界上每个大城市都应竖立一座潘恩的金塑像。[66]

按照潘恩的观点,人们就得说拿破仑战争是一场“正义”的国际战争,因为它代表着世界历史前进的方向。拿破仑战败之后,路易十五的孙子路易十八(1755 – 1824)和他的胞弟查理十世(1757 - 1836)在法国主导了一场短命的“复辟”:前者试图回到君主立宪制,后者则干脆返回绝对君主制。短短十多年后(1830年7月),由于查理十世竭力清洗军中曾为拿破仑效力的军人,并采取了一系列旨在复辟君主制的倒行逆施,巴黎再次爆发共和革命。如潘恩已经预言过的那样,这次连德意志人、西班牙人、俄国人以及波兰人也开始行动起来。1840年代初期,当年轻的俄国贵族巴枯宁(1814 - 1876)来到柏林学习德国古典哲学时,他感受到的是拿破仑的革命原则:

注 释

作者简介

推荐阅读

往期推荐

(编辑:戴柳旭)

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。