首发 | 李世祥:欧洲的“分”与“合”

编者按:本文为李世祥博士提交给2021年10月23日-24日召开的“政治:中国与世界论坛第四届年会:跨学科视野下的中国复兴”学术研讨会的与会论文,感谢作者授权“古典学研究”公号网络首发推送。

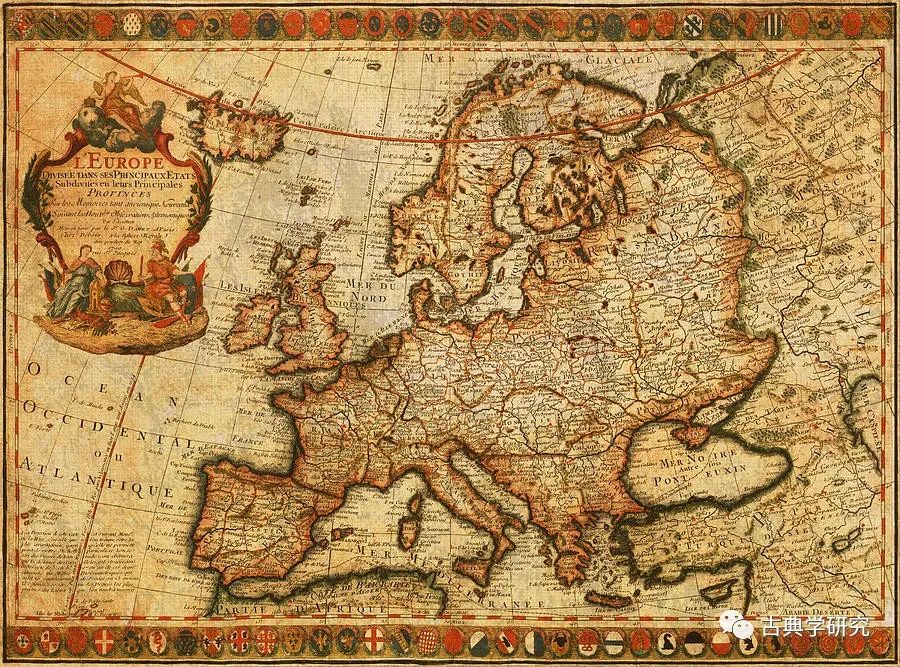

“合久必分,分久必合”,对欧洲人来说,这话只说对了一半,他们的政治体验是“只有那合久的分了,没见过分久的合”。自罗马帝国裂为东西后,欧洲大陆再也没有实现过真正意义上的全面统一。

背负着两次世界大战的惨痛教训,欧洲人转而寻求“和平”地建立“欧洲共同体”。2020年4月7日,欧洲各国财长为新冠肺炎疫情救助方案通宵达旦地争吵,至4月9日晚才勉强达成协议。

这令人不由得担心:按照这种模式,欧洲统一之路到底能走多远?欧洲为何走到今天,现代欧洲又究竟源于何处?对于如此“大”的问题,有人恰恰想用一本“小”书来回答。

一

▲ 赖希(Emil Reich,1854 — 1910)

他的生平具有典型的欧洲人游历特征,早年在布拉格、布达佩斯和维也纳等地求学,1884年移民美国,1889年旅居法国,1893年和一个法国女人喜结良缘后定居英国。在英期间,赖希穿梭于牛津、剑桥等学府举办讲座,还笔耕不辍发表多部著作。1910年冬,赖希在诺丁山因病去世,安葬于万灵公墓。

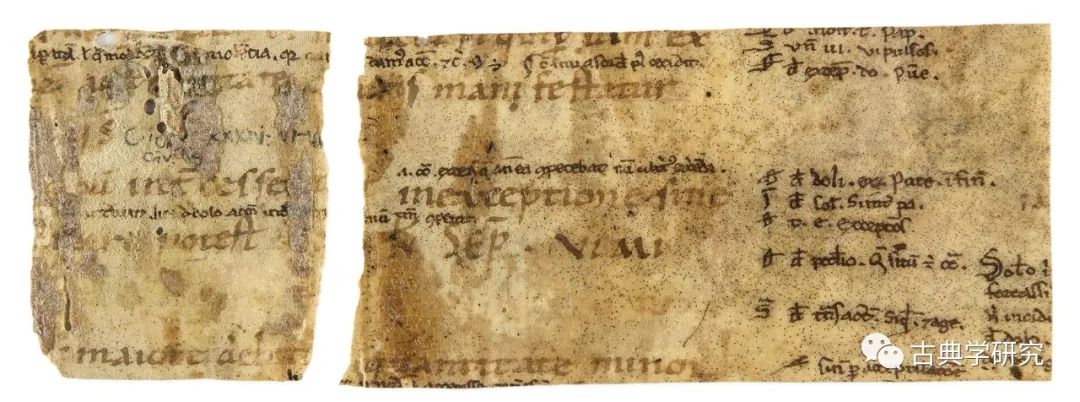

赖希学识渊博,涉猎甚广,史学是其用功最勤、成果最多的领域。1905年,赖希出版《帝国主义,其代价及天命》,旨在从普遍历史的角度对帝国主义加以分析。同年,赖希编写出版《中世纪史及现代史重要文献汇编》,收录了自中世纪至19世纪70年代近140种重要文献,其中有些文献至今仍属罕见。

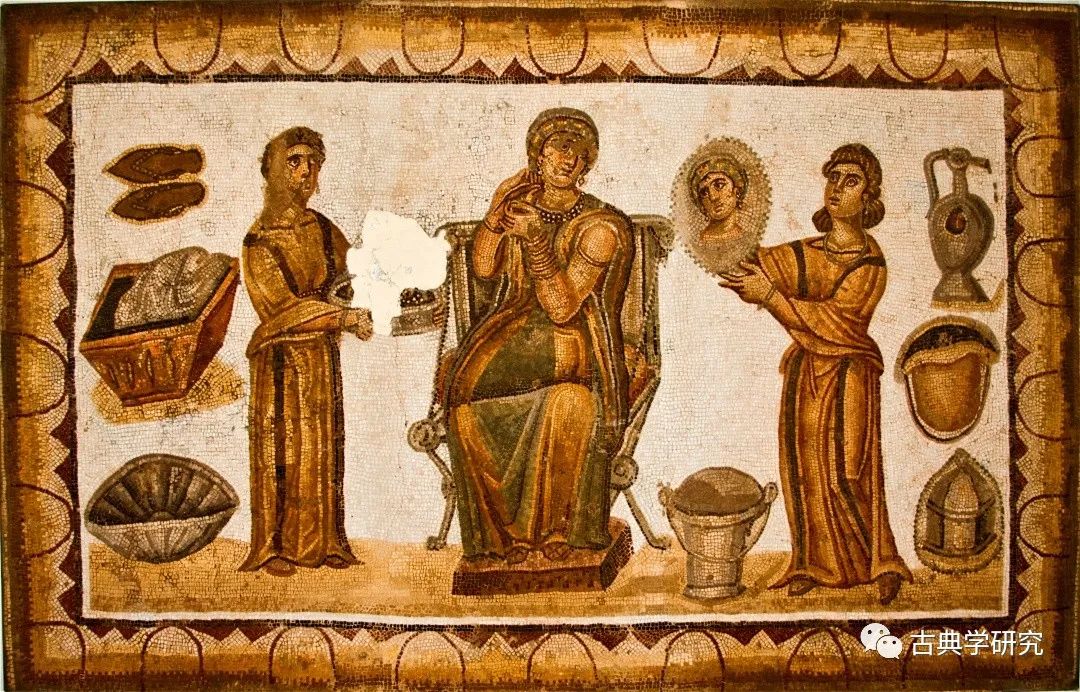

1908年,除了《现代欧洲的基础》(Foundations of Modern Europe)外,赖希还出版了《西方国家的普遍历史》和《各个时代的妇女》。

《西方国家的普遍历史》的时间跨度是从公元前5000年至公元1900年。在这本书中,赖希把人的因素作为历史的真正推动力,锁定20多个重大历史事件,从中探询这些事件背后的深层心理动机。

▲ The Roman matron,Carthage museum

二

在诸多地缘政治学家中,赖希是为数不多对柏拉图做过深度研究的人,如果不能说是唯一一位的话。赖希有着深厚的古典学素养,1890年曾出版研究罗马法及古代奴隶制等问题的《希腊罗马典制》,1906年则作为“新古典图书馆”丛书的编辑编写《古代历史地理百科全书》。

这些学术视角在《现代欧洲的基础》中都有所体现。《现代欧洲的基础》旨在简要介绍1756年以来欧洲历史的主要事实和趋势,但更主要的是指出这些历史事件的“灵魂及意义”。

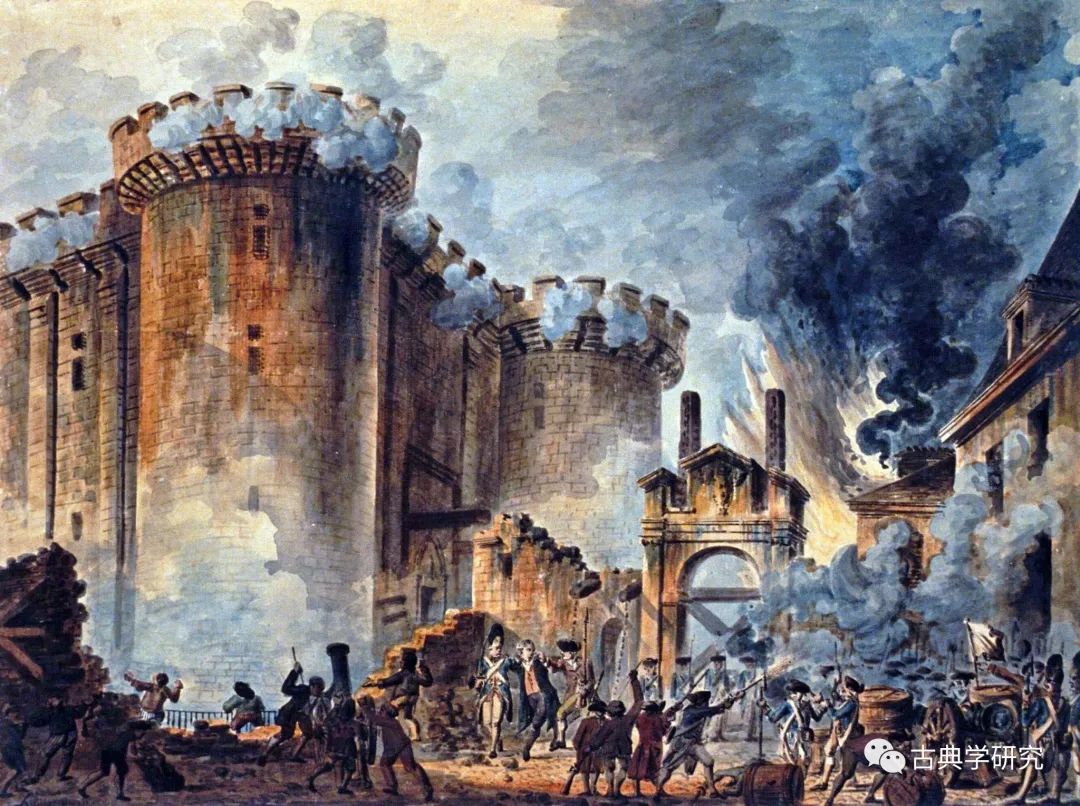

从结构上来看,论述法国大革命和拿破仑的篇幅最多,且处于全书的核心位置。这种布局方式意味着,在作者看来,奠定现代欧洲基础的是拿破仑和法国大革命。在拿破仑以前,欧洲一直缺乏向心力,统一欧洲的梦想既不切实际,最终也一无所获。尽管拿破仑未能取得成功,但从没有人像他这样离统一欧洲的目标如此之近。

赖希并非发现法国大革命重要性的第一人,此前的托克维尔(Tocqueville)和柏克(Edmund Burke)对此都有阐发。实际上认清法国大革命并不容易,赖希就认为托克维尔的哲学思考“没有提升我们对法国大革命起因的深入了解”,而柏克“非但没有认识到法国大革命的重大意义,反而把自己无以伦比的演说天才全部用来批判谴责这一重大事件”。

赖希对此给出了自己的解释:大革命时期的法国民众已经具备了惊人的同质性。法国在17世纪还不是单一民族的国家,一个阶层的抱怨声引不起任何共鸣,也无法产生有政治意义的动力。到路易十六时,大多数法国人的心态变得相同,共同支持某种政治、哲学和社会基本原则。

“我们认为, 必须承认这种同质性是法国大革命这一重大事件的首要条件和不可或缺的条件。”一旦意识到自己的团结和力量,法国人就会试图维护自己对抗王权的权力。至于这种同质性的起源,赖希只是归于资产阶级的兴起,没有给出一个明确的答案。

在阐述拿破仑失败的原因时,赖希同样补充了地缘政治方面的解释。拿破仑本应该在德意志东部和俄罗斯眼皮底下建立一个强大的波兰,而不是人为地建造一个既没有任何历史根基也没有任何国土根源的莱茵邦。具体来说,拿破仑在欧洲西部有法国作为基地、在南部有意大利作为基地,如果能帮助恢复波兰的独立就会在欧洲东部同样拥有一个非常可靠的基地。

那么,无论是在反对俄罗斯还是在反对德意志时,拿破仑将拥有一个更加有用、更有效率的盟友,其重要程度远远胜过萨克森或巴伐利亚。

三

赖希的思考不仅聚集于军政事件,还辐射到当时的思想大背景。

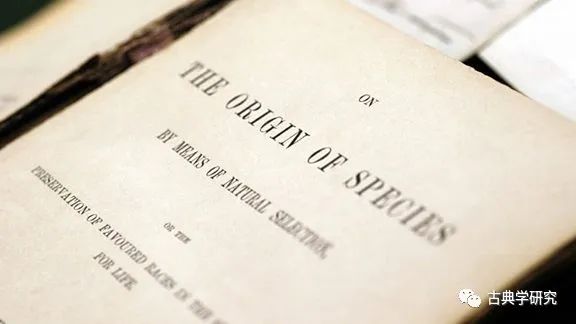

在赖希生活的时代,孔德(Auguste Comte)的实证主义哲学和达尔文的进化论大行其道。孔德否认人类的思想能够掌握形而上学问题,主张自然科学与社会科学的联系要比传统哲学所说的更为紧密。孔德声称,人类思想必然会从神学阶段过渡到形而上学阶段,最后达到实证科学阶段。赖希认为,三段论根本无法得到经验和研究的证实,自然科学与社会科学的联系也远没有孔德说的那么密切。

赖希在绪言中明确指出,其主要目的不只是介绍历史事件,更主要的是要指出历史事件的灵魂及其意义。历史灵魂的重要载体是历史人物的灵魂,赖希则用柏拉图式的手术刀来剖析诸多灵魂的优劣、高低和明暗,为读者勾勒出一幅人类灵魂的众生相。

作为全书的灵魂人物,拿破仑自然成为赖希聚光灯下的焦点。在赖希心目中,拿破仑是近代史中唯一能与亚历山大和凯撒相提并论的人物,是最伟大的战略家和最伟大的政治家。

同样,拿破仑的失败也源自其灵魂的缺陷,1810年后彻底膨胀,过度高估自己,“满脑子都是精神病患者的狂想”。

对于拿破仑的对手奥匈帝国首相梅特涅,赖希似乎有些不太感冒。在他看来,梅特涅是一位伟大的演员,外交手腕灵活,但与“光明英雄”拿破仑相比,梅特涅就是“暮色之魔”。在虚荣心的支配下,梅特涅一心想获得外交上击败拿破仑的荣耀,其政策不是基于奥匈帝国的利益,而是基于个人的欲望。“其巅峰时期和胜利取决于生命中昙花一现的境遇”,就像“一个没有生育能力的美人”,没有留下任何遗产。

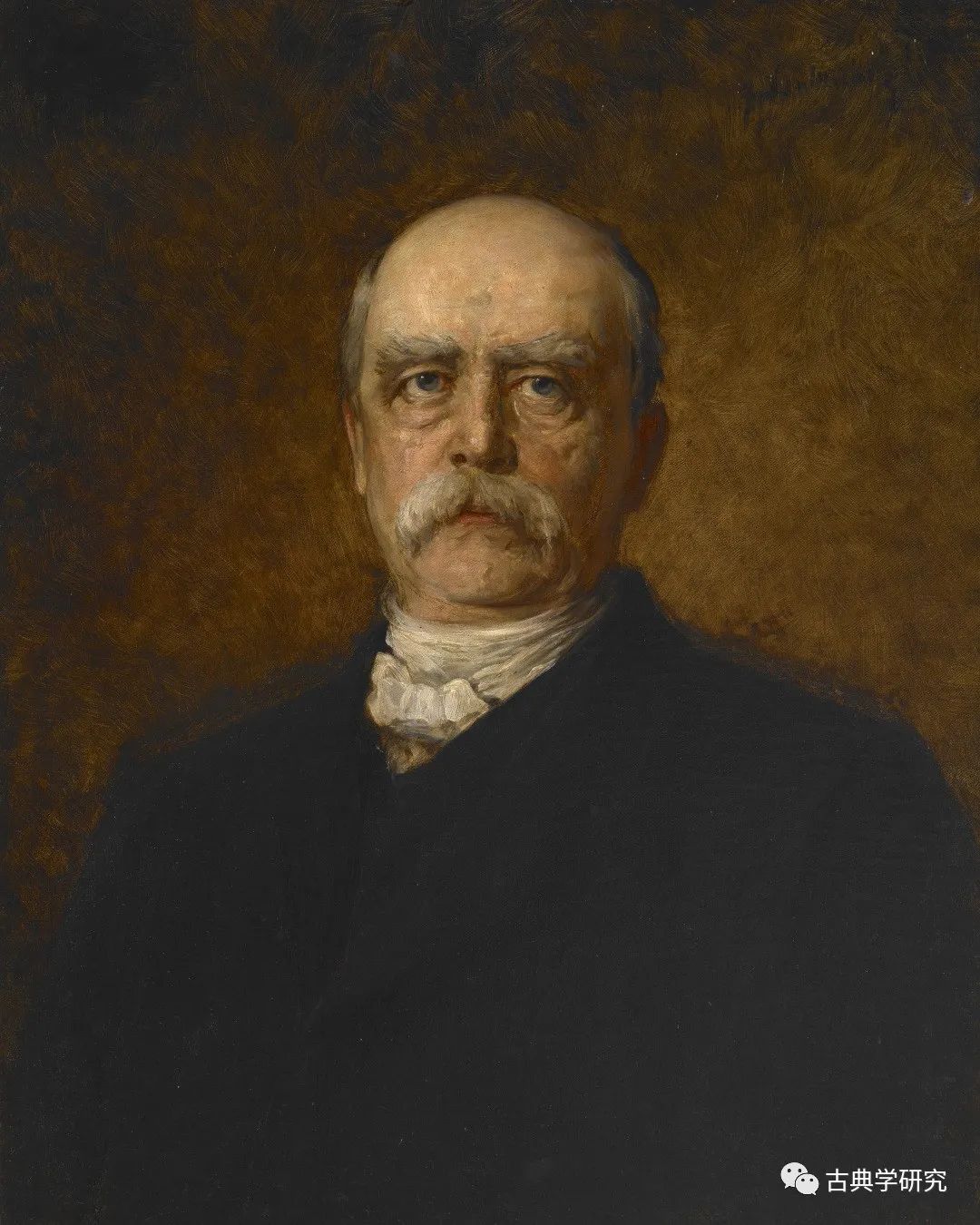

相对而言,赖希对俾斯麦的评价要高得多。俾斯麦是一个了不起的人物,勇敢、克制、智慧,身材高大表情丰富,具有非凡的政治才能,遵守真正的、客观的国家利益,不让个人的喜恶影响自己的判断力。

尽管看上去一脸严肃,俾斯麦还具有一种典型的北德意志人的幽默。他想知道总参谋长毛奇对萨多瓦战役结局的判断,但又不愿直截了当地询问。于是把自己的雪茄盒递给毛奇,俾斯麦看着后者仔细地挑出最好的一支时便微笑着离开,“这无疑是一种最好的幽默”。赖希正是通过这件不起眼的小事把读者带入俾斯麦的内心深处。

赖希的灵魂批判不只限于政治人物,他对于哲人、作家、诗人、音乐家往往不乏精彩的点评,这些话我们今天已经很少能在那些“四平八稳”的史书中看到。大名鼎鼎的黑格尔是“彻头彻尾的浪漫主义者”,有一种与古典主义思想客观性形成鲜明对比的极端主观性。

诗人海涅使德语变得优美而淡雅,在诗歌中为我们刻画了优雅空灵、超凡脱俗的形象,但在现实生活中却迷恋“最现实、最世俗、最能勾起情人幻想的东西”。令人有些意外的是,赖希把巴尔扎克奉为19世纪最伟大的作家,既有强大的想象力,也有微妙缜密的分析能力,称其是“法国的散文体莎士比亚”,《人间喜剧》堪比但丁的《神曲》。赖希将巴尔扎克与拿破仑相提并论,“拿破仑的目标是统治人类,而巴尔扎克的目标则是分析人类”。

拿破仑正是基于这种信念投入了统一欧洲的事业中,可惜功败垂成。拿破仑的失败意味着法国对欧洲政治同化的失败,意味着自上而下通过军事手段建立欧洲合众国的失败。同样,欧洲也无法通过民族同化自下而上地建立一个合众国。

如此看来,错过拿破仑的军事统一,欧洲的“分”与“合”已然成为一道无解的考题。

作者简介

李世祥

李世祥,文学博士,中国人民大学古典文明研究中心副研究员。主要研究领域为凯撒、修昔底德以及地缘政治学。主要译著有《凯撒的剑与笔》《什么是政治哲学》《无知之勇:日美必战论》等。

延伸阅读

(编辑:李舒萌)

欢迎关注“古典学研究”微信公众号

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。